「もっと高く天を翔ける折れぬ翼を果てぬ夢をウーム・アラクポの実あるよイトマキおおなまずのまにまにラヒッガイア!」

──通りすがりの光の戦士

突然だが、筆者は最近になって『ファイナルファンタジーXIV』をプレイし始めた。

話は変わるが、以前、この電ファミニコゲーマーで行った声優・青木志貴氏へのインタビュー終了後、談笑の時間にFF14の話題が上がった。青木氏と編集者の実存氏が楽しそうに会話する中、FF14がサッパリ分からない筆者はまったく話についていけず、何とも歯がゆい思いをした。それもそのはず、筆者はPCゲームに触れてから主にシューターゲームをメインにプレイし続けており、他のジャンルには手をほぼ出していないのである。

そのおかげでライター業を行っている経緯もあるのだが、この業界にいる人間の大多数(完全に筆者の主観である)はFF14をプレイしているようで、事あるごとに「FF14やってる?」と聞かれる。その度に「やってない」と返すと、まるで奇人を相手にするかのような声で「嘘でしょ!?」とか「マジ!?」と言われるのだ。

……まぁ、実際にここまで言われることは少ないが、それでもFF14のプレイヤーは多い。少なくとも知り合いのライターは無論、各媒体の担当してくれている編集者もほぼ全員が該当者であり、業界内の“光の戦士の普及率”は凄まじい。それどころか、自身のゲーム仲間もやはりFF14プレイヤーが多く、気づけば筆者の周囲には“光の戦士包囲網”が完成していた。

そんな筆者のFF14との出会いは、とあるシューターゲームをプレイ中に、目の前の敵プレイヤーと撃ち合っている際、突然「そういえば〇〇さん、高難易度行ったの?」「うーん、まだ行ってない」「なら今度行こうか」というゲーム仲間の会話に巻き込まれたことから始まる。当時は「関係ねぇ話してないで索敵しろ」と感じたのを今でも憶えているが、数年後、まさか自分が“ヒカセン”になろうとは当時は思いもしなかった。

筆者はなぜ「キャラクリに15時間掛かり、殺し屋のような出で立ちで、ひたすら木を伐り続ける」ようになったのか。ちらつく謎の人物“ヨシダ”、ロック調のミュージックに合わせて満面の笑みを浮かべて踊るミーム動画、その真相にたどり着いた一人の男。ここでは、その「トリガーハッピーがFF14をプレイしてみた」体験を記そうと思う。ベテランの“ヒカセン”も、これからFF14を始めてみようと思っている方も、どうか温かい目で読んでくださると幸いである。

注意

本稿の内容は『ファイナルファンタジーXIV』のストーリーやコンテンツを含んでいます。ネタバレ厳禁の方、完全にまっさらな状態からプレイしたい方はブラウザバックを推奨します。

文/夏上シキ

トリガーハッピーはいかにしてエオルゼアと出会ったのか?

いきなりFF14の話題に入りたいところだが、まずはその前日譚から語らねばならないだろう。先にも軽く触れたが、筆者も何の前触れもなく、いきなりエオルゼアに降り立ったわけではない。何事にも経緯があるわけだ。

思い返せば、自身が初めて本格的にプレイしたオンラインゲームは『艦隊これくしょん』だ。ステージを無心で周回し続け、レベリングに励み、レアな艦を揃え、席を外す時はおにぎりを満載したレベルMAXの「榛名・摩耶」が見知らぬ提督の演習相手だった。それもそのはず、当時を知っている方なら分かっていただけると思うのだが、『艦隊これくしょん』はとにかく凄まじいブームだった。最近だと、今もバクシンし続けている『ウマ娘 プリティーダービー』が近いが、当時を知る身としては、そんな『ウマ娘』よりも勢いは凄かったと思う。この話をするとそれだけで1本の記事になってしまうので、「マジでヤバいくらい凄かった。だから自分も乗っかって着任した」と、この程度にしておこう。

だが、そんな中で人生を一変させる出来事が起きる。使用していたノートパソコンが壊れたのだ。艦これを中心に生活が回っていたので、もちろん買い替えを検討したのだが、それにあたって「どの機種がいいだろう?」と調べた結果、「ゲーミングパソコン」という存在に出会った。これが「ゲーム専用のパソコン」ではなく「重たいゲームができるくらい高性能なパソコン」と知った筆者は、パソコンのパの字も知らなかったが、色々と調べあげ、結局、1週間程度でデスクトップパソコンを自作してしまった。

高性能のパソコンを手に入れたのだから、アクションゲームの一つでもやってみたいという欲望が沸いてしまったのが運の尽き。筆者が目をつけたのは『レインボーシックス シージ』。特殊部隊が攻撃側と防衛側に分かれ、しのぎを削るFPSゲームだが、ミリタリー好きの筆者にとってその世界観はぶっ刺さるもので(原作者であるトム・クランシー氏の著作を愛読していたというのもある)、早速プレイを始めた。

しかし初めて間もないある日、筆者は野良でマッチングした味方プレイヤーに暴言を吐かれてしまったのである。とてもここには書けない内容なので察してほしいが、難解なゲーム内容を訳も分からず、ひたすら座学と実践を繰り返していた筆者の心はかなり傷ついた。

『レインボーシックス シージ』は数あるFPSの中でも特に難解な部類に入ることで知られる。何通りもある索敵方法、各オペレーター(キャラクター)が持つ固有のアビリティ、複雑なマップ(あえて壁や床を壊し、自チームを有利に導いたりする)、その他諸々の上で初めて撃ち合いを行う極めて難しいゲームだ。その分、色々と理解してきた時の喜びも凄まじいものがあるのだが、当時の筆者はゲームを始めたばかりだった(悪い印象ばかり書いてしまったが、いい人もたくさんいるし、何より唯一無二のFPSでもある。臆せずプレイしてほしい)。

1週間はゲームを起動することができず、ひたすら『艦隊これくしょん』と『刀剣乱舞』(いつの間にか審神者にもなっていた)をプレイしていた程度には滅入ってしまった。秘書官の摩耶改二、近侍の小竜景光だけが友人だった。今日も鎮守府と本丸にいる。恐らく明日も明後日も。1週間後もそうだ。もう二度と特殊部隊ごっこはできないのだろう――。しかし、ここでネット上で知り合ったプレイヤーと再びプレイをすることになり、物語は大きく動き出す。

それから月日は流れ、彼と、その仲間(ここからは順にA氏、B氏としよう)と親交が深まった頃の、ある日のマッチ中に事件は起きた。A氏とB氏は先にキルされてしまい、私だけが残った。しかし敵も一人を残して壊滅していた。状況としては「1vs1」。勝てば賞賛を一手に引き受ける、またとないチャンスである。モニターの一点に集中し、ゾーンに入り、それすら通り越して悟りを開いたといってもいい。時間の概念がなくなり、微かに聞こえる敵の足音が何倍にも増幅されて聞こえた。まるで敵の動きが手に取って分かるかのようだったことを今でも鮮明に思い出せる。手に汗がにじむ中、敵がノコノコ歩いて来ている通路をひたすらロックしていた私の耳元に、B氏の声が威勢よく響き渡った。

「ヨシダァ!」

訳が分からず脳内に「?????」と疑問だけが募り、「ヨシダ…? よくコストコに売っているソースか!」と思いついた瞬間、気が抜けた筆者を感じ取ったかのように敵プレイヤーが現れ、一瞬でキルを奪っていった。私は賞賛を浴びるチャンスを失った。相手視点のキルカメラは棒立ちをする私を見て、やや困惑していたようにも見えた。ゆっくりとACOGのレティクルが頭を捉え、トリガー(恐らくマウスの左クリック)が引かれた。放たれた5.56mmの弾頭が筆者(が操作しているオペレーター)の頭を貫く様子が淡々と映し出されていた。

ここで、あの冒頭の会話が繰り広げられたのだ。私は矢継ぎ早に質問をした。ヨシダって誰だ。高難易度ってなんだ。コストコに売っている調味料の話をしてどうするんだ。おかげで俺は負けたんだぞ――。最後は質問ですらなく、完全に愚痴だ。

半分キレかけていた私と反比例するように、彼らはとても真摯だった。そもそも2人の本業は特殊部隊ではなく、FF14プレイヤー「光の戦士」、通称“ヒカセン”であること。ヨシダはそんなFF14の名物プロデューサーであり、コミュニティから愛されている人物であること。高難易度はFF14の中でも難しいコンテンツであり、そこにB氏が挑戦しようとしていること――。細やかかつ、まったくFF14を知らない私にも分かりやすく説明をしてくれた。

ついでに彼らは「今、夏上さんが負けたのはヨシダのせいだよ」とも付け加えた。今日も見知らぬ何処かの土地で、ヨシダは話題に上り、ある時は称えられ、ある時はネタにされている。挙句の果てに責任転換まで――。私は謎の人物「ヨシダ」に大いに同情したくなった。この人物は類まれなる苦労人に違いない。

ここに宣言しよう。少なくとも、あの時の敗北は吉田Pのせいではない。B氏のせいだ。

話を戻すが、決してコストコで人気の万能ソースの話ではなかったわけだ。ここで初めて「FF14面白いよ。一緒に始めようよ」と勧誘を受けたのである。ただ、当時の私は頑固だった。この特殊部隊ごっこに夢中であり、それ以外は眼中にまったくなかった。JAGERでマップを駆け回り、侵入してくる攻撃側を血祭りにあげ、例えそれが失敗したとしても、マグパイが無慈悲かつ冷徹に、攻撃側が放ったグレネードや投擲物を迎撃する様を眺めるのが全てだった。相棒は間違いなく416-Cであり、弓や剣を使って戦うなど考えられもしないし、あり得ない。敵はプレイヤーであり、モンスターではない――。「俺が信じているものは3つある。ガソリン、スコッチ、そして火薬だ」。即ち、丁重にお断りした。

この時点でプレイを開始できなかった理由として、「そもそもFFのナンバリングにあまり触れていない」というのもあるが(唯一胸を張って“プレイした!”と言えるのは無印版のFF12くらい。当時は狂ったようにヘネマラソンに走っていた)、それ以上に「シーンの最前線に行くまで時間がかかる」というのが最大の要因だった。今はさらにコンテンツが増えたが、当時ですら「最高の装備を揃えて最高難易度のコンテンツに挑む」のには膨大な時間が必要である。「シーンの環境、メタ、戦術などを吸収し、最前線で可能な限り全力の挑戦をしたい」というのが信条だったが、全プレイヤーに平等なチャンスが与えられる昨今のPvPゲームとは異なり、MMORPGという性質上、“飛び級”は出来ない。必ずそこには時間が必要となる。これは避けては通れないものなのだが、プレイに踏み切れない大きな要因となっていた。

今になって考えれば、単純な“逃げ”とも言える。「最前線に追いつけない。追いつけたとしても、すでにラインは遥か先に移動している。そうなったらプレイする意味はない」という考えが、正直なところあった。

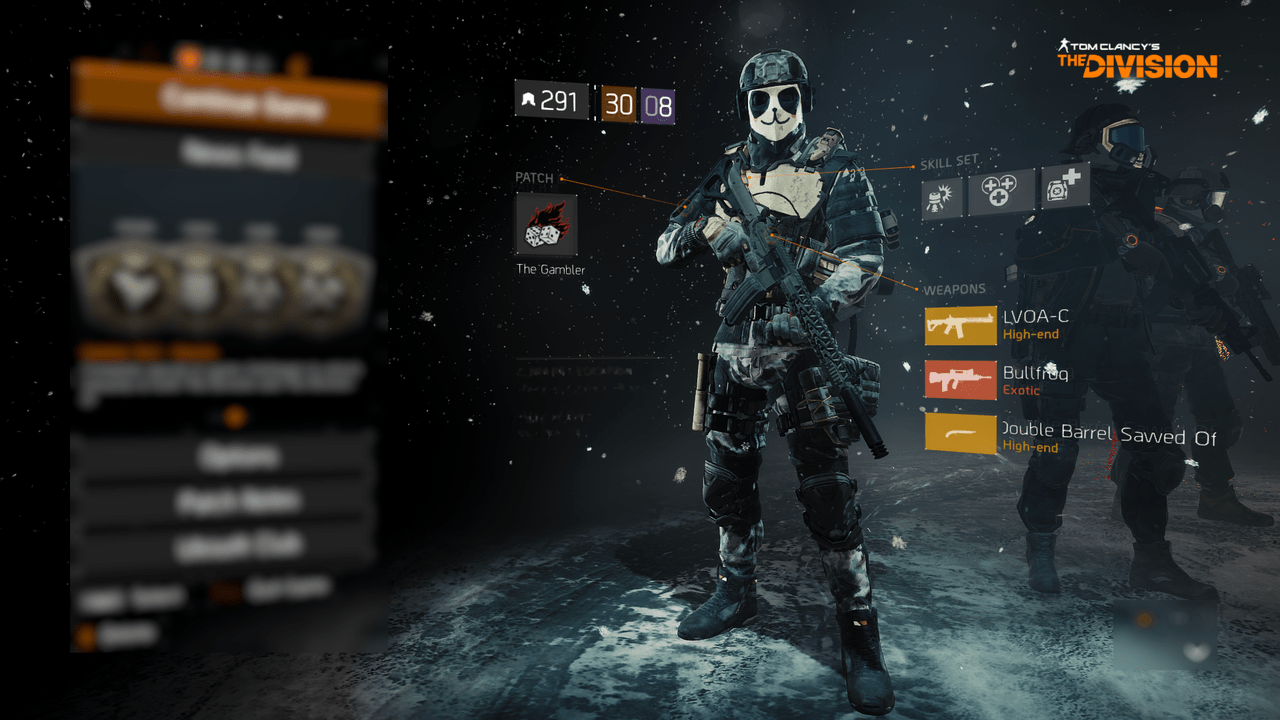

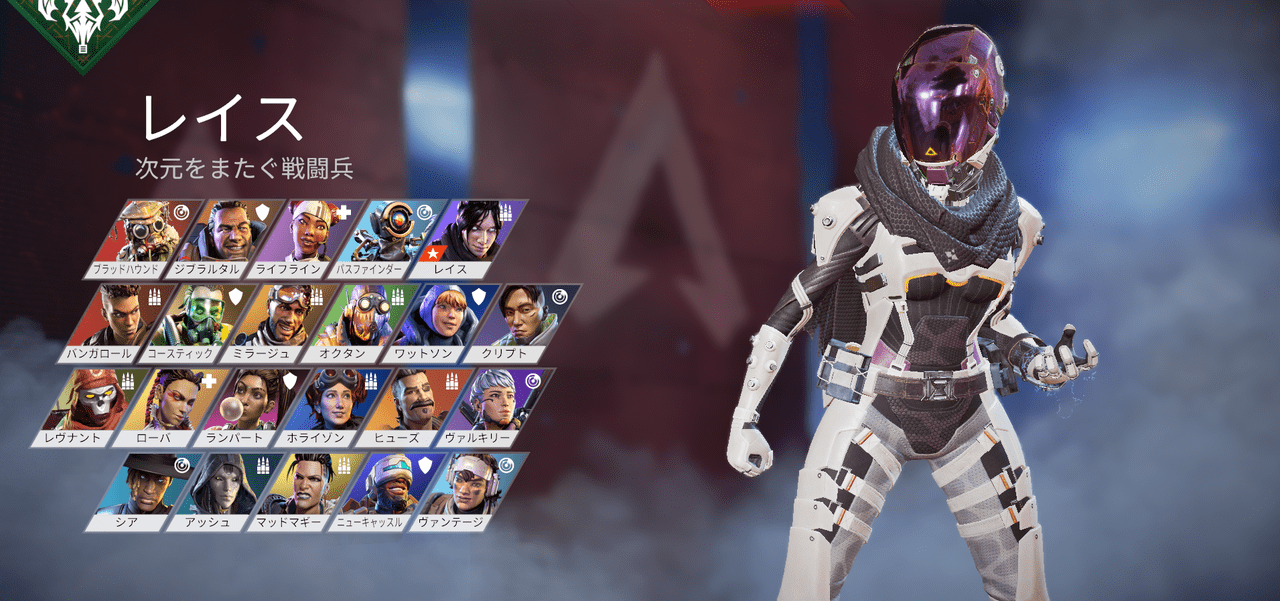

その後もA氏、B氏との交流は続いたが、次にハマったのは『The Division』。これを寝る間も惜しんでプレイしていた時、一世を風靡していた『Apex Legends』を彼らから勧められて始めた。当時、最強レジェンドとして君臨していたレイスをピックし、ヴォイドウォーカーに身を包み、R-99とピースキーパーで幾多のプレイヤーからダウンを奪い、虚空に消えた。

無論、この間にも彼らからの勧誘は続いていた。事あるごとに「FF14はマジで面白いぞ」「FF14はマジでイイぞ」と告げてきた。彼らは正攻法では心が動かないと見るや、今度はFF14のミーム動画に手を出してきた。『A Long Fall』(今となってはミームを公式化してしまったアレだ)の動画をはじめ、ありとあらゆる動画のURLを送りつけてきた。「こんな面白いコミュニティがあるゲームなんだよ!」と彼らは懸命に説得したが、それでも心は動かなかった。正確に言えば、動かないように装っていた。

まさかの“逆輸入”となった『A Long Fall』

今だから正直に言おう。悪魔の勧誘だった。すでに彼らは“ゲーム仲間”ではなく、まごうことなき“友人”だったから。楽しい時も、辛い時も、常に隣にいてくれた。通っていたオーセンティック・バーのマスターくらい、何でも話せる存在だった。そんな彼らが、どうしてここまで懸命に説得しようとするのかが分からなかった。だが、分からないなりに、こちらも考えてみることにした。2人は冗談ではなく、本心で「『ファイナルファンタジーXIV』をプレイしないか?」と誘っているのだから。そして月日は流れ、私は気づくとフリーランスのライターになっていた。“私”は“筆者”へ、その姿を変えた。

職業柄、様々なゲームをプレイする機会に恵まれた。そして周囲にもゲーム好きがたくさんいる。「ゲームが好き」と言っても誰も“しかめっ面”をしない、筆者にとっては夢のような環境だ。そんな業界で、FF14は一種のベンチマークといえる存在だった。足を踏み入れて気づかされるFF14の凄さに、正直、圧倒された。共通の話題であり、認識であり、プレイするゲームでもある。例え初対面でも、FF14の話題で盛り上がれる――。かの友人たちが「FF14は面白いよ」と言っていた理由が分かった気がした。「単純にゲームがシステムとして面白い」のではなく、「コミュニティやシーンを含めた“FF14”が面白いよ」と言いたかったのだろうと。

物は試しである。経験を積むのも悪くない。性に合わなかったらやめればいいだけ。幸いなことに『ファイナルファンタジーXIV』にはフリートライアルがあり、一部機能の制限はあるが、かなりのボリューム(新生・蒼天)を無料でプレイできる。この意思を2人に伝えたところ、彼らは大いに喜んでくれた。そして「銃を使う機甲士という“ジョブ”があるよ!」とも教えてくれた。

それを早く言ってくれ。その事実を知っていれば、あと3ヵ月は早く決心していたのに。

というわけで、筆者はかのエオルゼアの地へ降り立つことにした。

キャラクタークリエイトで沼るヒカセン

最初の勧誘から数年越しにプレイし始めた筆者のもとへ、FF14の神が下した最初の試練はすぐに訪れた。それは「キャラクタークリエイト」。

本作ではプレイヤーの分身となるキャラクター(主人公)をクリエイトできる。まずは種族、その次に種族の内の族、その次に性別、顔、声、体形、髪型…。と、こと細やかに設定でき、自分好みの主人公で壮大な冒険に繰り出すことができるわけだ。

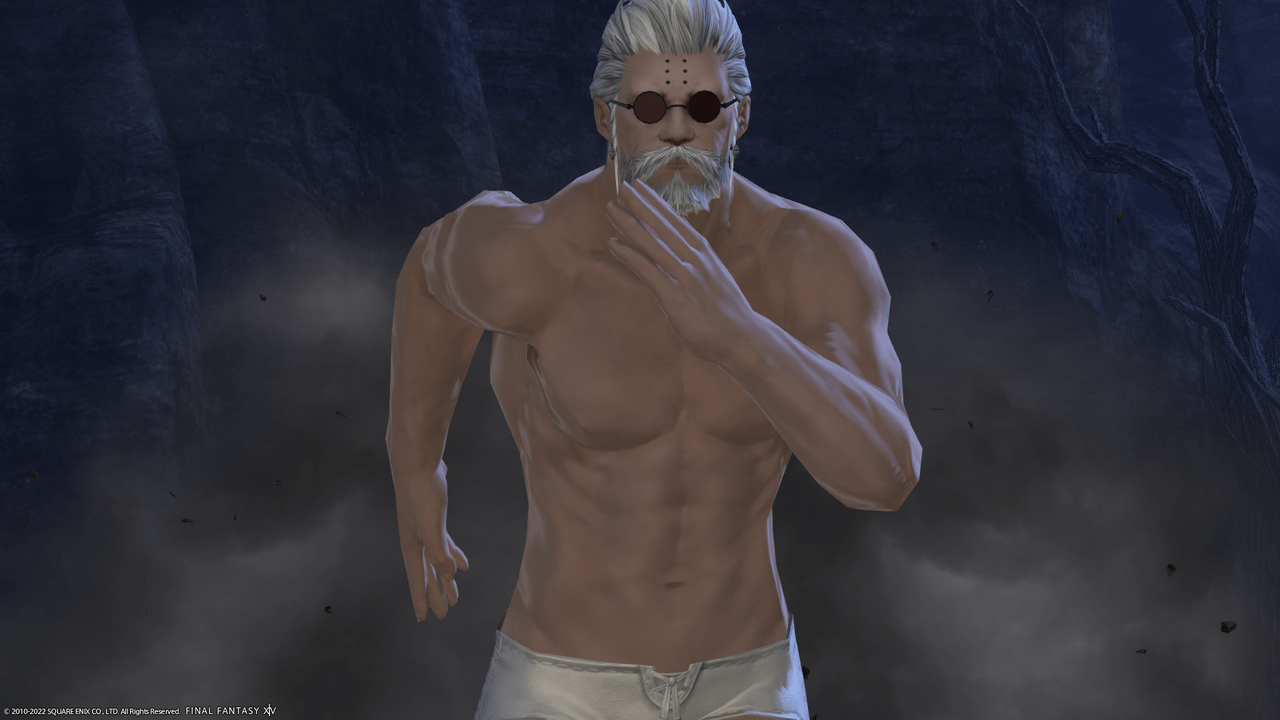

どのキャラクタークリエイトができるゲームでも、筆者はまず“イケてるオジサマ”の作成に取り掛かる。もちろん女性キャラクターでも良いのだが、やはり感情移入という点でイケオジには敵わないだろう。筆者はどうあがいても美少女にはなれないが、将来的に努力をすれば、イケオジにはなれずとも、多少でも近づけるかもしれない。その希望的観測が、筆者の心を感情移入させる大きな要因となる。

そこで早速作成に取り掛かり、ありとあらゆる種族で試したのだが、どうも自分好みのイケオジが作り出せなかった。残念ながら北欧の至宝、もといエオルゼアの至宝は顕現しなかったのだ。ならば仕方がない。女性キャラクターで行くしかないだろう(筆者は若いイケメンを作り出すと、あまりの現実との差に嘆いて全身にジンマシンが出てしまう。かといってネタキャラに走れるほどの勇気も持ち合わせていない、面倒くさい男なのだ)。こうして「イケオジに感情移入」ではなく、「完璧な推しを眺める」プレイスタイルへと変更したのである。

🍎 #ThrowbackThursday: Mood.#MadsThursday#TeamMads#TheOfficialMads pic.twitter.com/BGdNgfoM2r

— Mads Mikkelsen Official (@theofficialmads) March 26, 2020

「北欧の至宝」ことマッツ・ミケルセン氏。史上最高の“イケオジ”である(筆者主観)

だが、本当の地獄はここからだった。フリートライアル版では、一部の種族はキャラクタークリエイトができないのだが、それでも「ヒューラン」「エレゼン」「ララフェル」「ルガディン」「ミコッテ」「アウラ」と6種類の種族から選択が可能だ。それぞれの種族に「〇〇族」「◇◇族」と2通りの選択肢が用意されているため、スタートラインに並んだ段階で、実質的には12の選択肢がプレイヤーに用意されていることになる(今回は女性だけだが、男性も含めれば更に倍増する)。

迷った筆者はA氏に相談した。彼の返答は「ララフェル一択」だった。違う何人かにも同じように質問をした。その度に「ミコッテ以外ありえん」「アウラだよね?ね?ね?」「一周回ってヒューランなのよ」と、己の分身となっている種族をゴリ推ししてくる回答が続いた。最後にB氏にも質問をしたが、彼は「自分が思う最高の光の戦士で冒険をしてくれ」と答えた。ベテランゲーマーの懐の深さが垣間見えた瞬間である。

ただし、「盛るか盛らないかは自分に素直になれ」とも言い残した。最初はその意味が理解できなかったが、すぐに筆者は理解した。白日の下、私はFF14の神へ罪を告白しなければならないだろう。裁きを受ける覚悟はできている。……程よく盛りました。許してください。

まずは全種族の理想といえるキャラクターを制作することにした。それを比較して、最終的に決定する種族を作ればいいと考えたのである。そして5時間が経過した後、スタートラインである6種族×2族=12キャラクターの作成が終了した。そこから1時間悩み、ここで残ったのは「エレゼン」「ララフェル」「ミコッテ」だった。更に1時間悩んだ結果、脳内の「FF14プレイアブルキャラクター選考会議」で「エレゼンのシェーダー族」が決議された。この時点で7時間が経過している。思わずモニターの前で叫んでしまう自分がいた。

「FF14の神よ。あなたはなぜ、ゲームをこれから始めようという人間に対してここまで厳しい試練を与えるのですか」

この時点で、ヒカセンから通称「吉P」「吉田」と呼ばれる「吉田直樹」氏のことは、ある程度だが耳にしていた。株式会社スクウェア・エニックスの執行役員兼第三開発事業本部長にして、『ファイナルファンタジーXIV』プロデューサー兼ディレクター兼『ファイナルファンタジーXVI』プロデューサー。FF14の“新生”に多大な貢献をした人物であり、今では多くのヒカセンから愛され、身に着けているファッションアイテムが特定されるとブランドのウェブサイトがアクセス過多でダウンし、「ヨシダナオキ」という小惑星まである。車好きで、喫煙者。「ヨシダ」は状況に応じて感嘆、喜び、怒り、悲しみなどを表現できる単語として、ヒカセンの間で広く用いられている……程度には。筆者とは「人間」「車好き」「喫煙者」という点が共通しており、「ゲーム廃人」という過去から、どこか勝手に親近感を覚えてしまう御仁でもある。

即ち、「FF14の神よ。あなたはなぜ、ゲームをこれから始めようという人間に対してここまで厳しい試練を与えるのですか」というこの感情も、「ヨシダァ!」と言い換えることができる。なんと素晴らしいのだろう。

ひたすら調整をし、身長を変え、顔の骨格を変え、目の色を変え、髪型を変え――。時間は存在していなかった。そこにあるのは「理想の冒険者でエオルゼアを楽しみたい」という思いだけだ。セーブスロットは延々と増えていく。スロットを開き、見比べ、調整をし、またスロットが増え…。これをひたすら繰り返した。アイシャドウの色を迷った際、30分経っても決められなかったので、アンプの電源を入れ、プレーヤーの電源を入れ、スピーカーの電源を入れ、『Make-up Shadow』を流し、30年越しの井上陽水氏の導きによって「青」を選択した。先輩エレゼン各位も大いに参考にさせていただいた。とくにファンサイト「FF14 装備手帳」と、その管理人であるChiyo Asakura氏には、この場を借りて御礼申し上げたい。

筆者は鳴り響くアラームで我に返った。気づけば、5時間が優に経過していた。朝だった。そして日の出とともにキャラクターは生み落ちた。これは会心の出来だ。

キャラクタークリエイトを終えると、初期のロール(役割)を選択することになる。大まかに分けると、敵の攻撃から味方を守る「タンク」、味方の回復を行う「ヒーラー」、敵へダメージを与える「DPS」があり、それぞれの下に「剣術士」「幻術士」「呪術士」といったクラスが存在するのだ。MMORPGということもあり、将来的には他のプレイヤーと共闘することになるが、その際に、どのような役割を担いたいのかが重要になってくる。

偉そうに語ってみたが、筆者が求めているのは銃を用いる「機工士」ただ一つ。だが、これがどんなに頑張って探しても見つからないし、「機工士」の「機」の字すら見えない。フリートライアル版の制限かと思いA氏に尋ねたところ、「機工士はゲームをある程度進めないと解放されないから頑張ってね。…あれ、言ってなかったっけ?」と衝撃の真実を突き付けられた。比較的操作やスタイルが近いということで「弓術士」を勧められ、ついでに「もっと高く天を翔ける折れぬ翼を果てぬ夢をウーム・アラクポの実あるよイトマキおおなまずのまにまにラヒッガイア!」という謎の文字列を授けられたのだった。覚えておくと便利だそうだが、この原稿を執筆している時点で、未だ役に立ったことはない。こうして、やや意気消沈しつつも冒険に繰り出したのである。

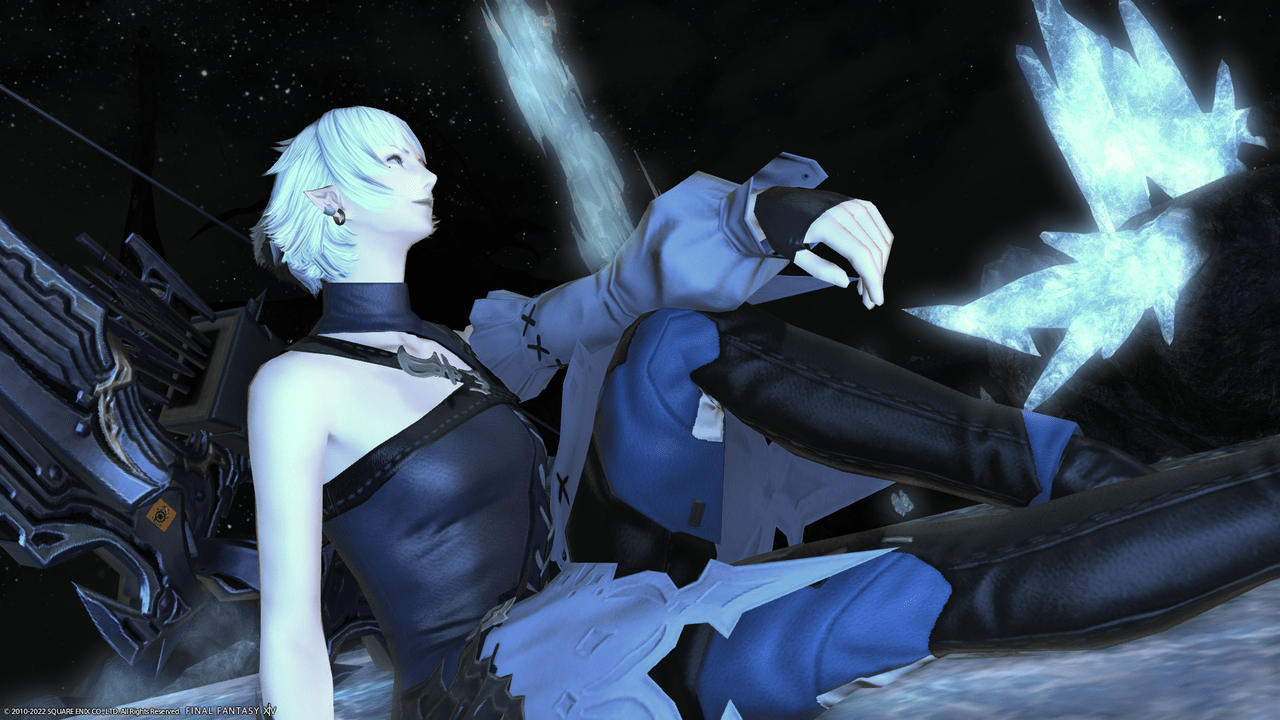

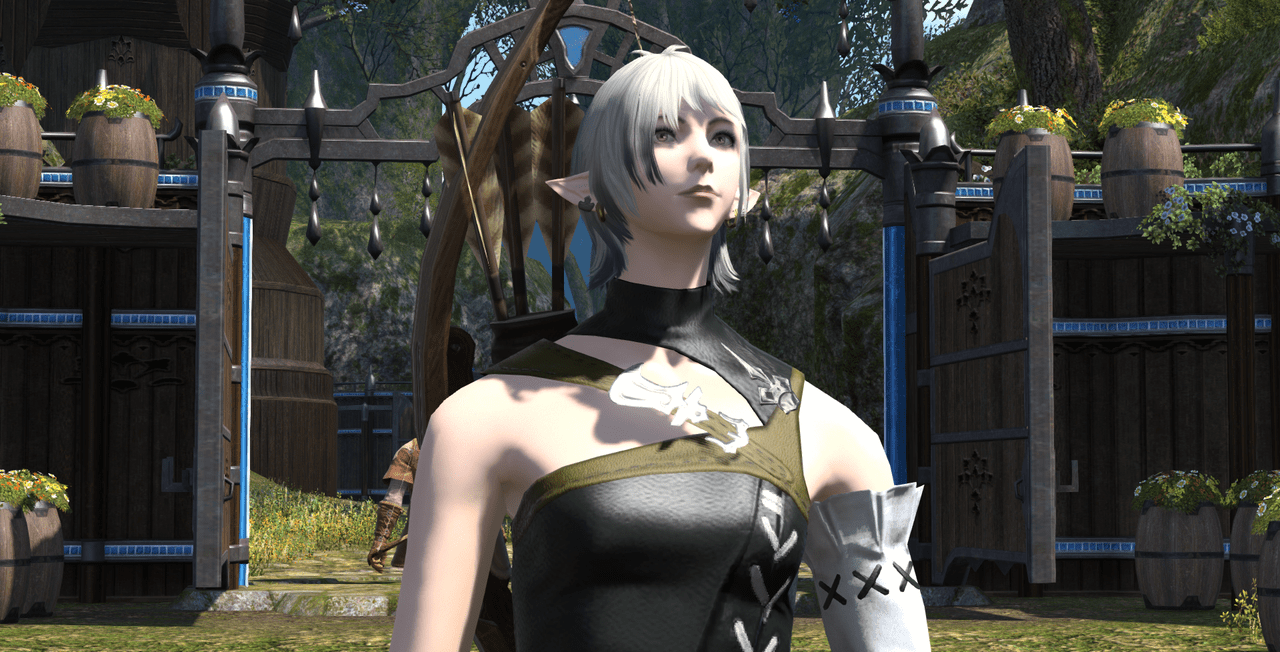

すぐさま始まるムービーに映る、我が手によって生み出された主人公。……最高だ。もう、最高以外の言葉が出ない。この時点で、沈んだ気持ちはケアルされ、なんならバフまで貰っている状況である。ムービー中にはNPCやモーグリが出てきたが、まったく目に入らず、視界が捉えているのは静かに佇むエレゼン女性ただ一人。なんと素晴らしいのだ。最高か?

いよいよ壮大な冒険が始まる…かと思いきや、実際にキャラクターを操作してみると「あれ?なんか違うな」となり、結局また作り直し。これには3時間を要した。結局、冒険を始めるまでに15時間をキャラクタークリエイトに充てていたことになる。冒険を始めるまでに15時間も遊べるゲームFF14、本当に最高。名前も最後の最後まで悩んだが(「Kinoko Takenoko」というネームにしようとしたのだが、「PvPエリア以外でPvPするつもりか?」という“粋”な周囲からの説得によって断念した)、至って普通の名前にした。

いざエオルゼアへ。そして殺し屋(っぽい光の戦士)は踊り、フレンドができた

ゲーム内容については、もはや語ることもないだろう。ストーリーは自分の目で体験してほしいので言及はしないが、とにかく遊びやすく設計されているし、かゆいところに手が届く。気になることは大体が設定でき、全世界でプレイされているMMORPGであることを身をもって実感した。本当にプレイしていて楽しいし、時間がいくらあっても足りない。将来的にやることも、今やれることも無尽蔵にあるのである。

これを読んで「FF14始めようかな」と思った方がいれば、冗談抜きにプレイをして損はしないと保証する。銃のスペックやリコイル、キャラコン、マップ構造、敵の配置、装備ビルドにしか興味がなかった筆者でもここまで楽しめるのだから、環境さえあれば、まずはフリートライアルで初めてみてほしい。

そしてこれは「続いていく物語」の宿命でもあるが、登場するキャラクターを増やしっぱなし…というわけにもいかないので、仲間も敵もバンバン死んでいくし、主人公(光の戦士)が万能でないのも実にいい。筆者は“主人公が9回裏に満塁ホームランを打つ”的な典型的なストーリー展開が好きではないので、ギャグありシリアスありの本作のストーリーは非常に楽しめている。

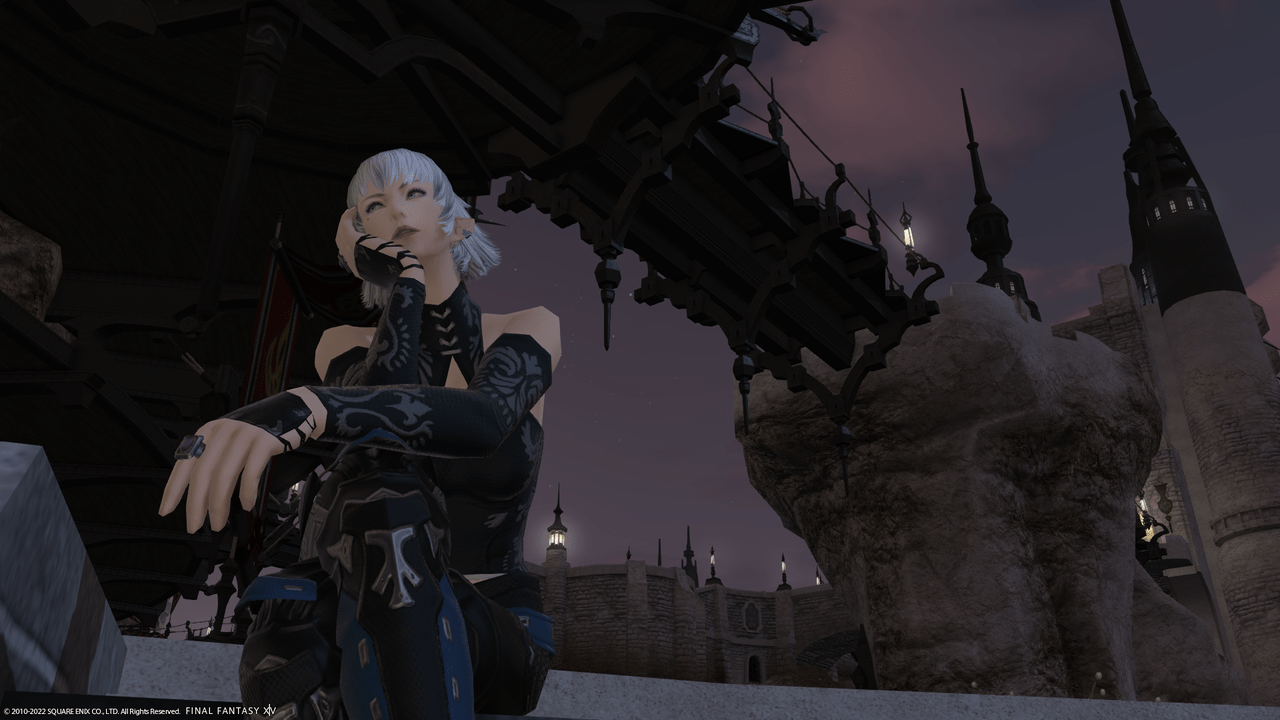

ちなみに筆者が一番最初にやりたいと思ったことは、「戦闘」でも「採集」でもなく、単純に「腕組み」だった。周囲のヒカセンが腰に手を当てたり、足を組んでいたりと思い思いにポーズをとっている中、自分のキャラクターだけが、まるで“ゴーストのない人形”のように棒立ちしているのが無性に悲しくなったからである。しかも“赤い血を流すタイプ”だし。この問題を無事に解決した筆者のキャラクターは、静かに腕を組んだ。たったこれだけのことではある。「腕を組む」一つだけだが、確かにエオルゼアの一員に慣れた気がして、非常に嬉しかった。

こうして冒険は順調に進んだ。というより、今も進んでいる。ひとまず「機工士」の取得を目指して進めたのだが、ストーリーの一区切りというところで、所持金が300000ギルに達してしまった。製品版にはないのだが、フリートライアル版は所持できる金額に300000ギルまでの制限がある。ストーリーの進展より、溢れて何処へと消えていくギルが気になって仕方がなかった筆者は、色々とふっ切れて即座に製品版を購入し、完全体のヒカセンとなった。我を縛りしフリートライアルの鎖よ、黄金の力で消えるがよい。

さて、ここで消えた鎖は所持金制限だけではないが、個人的に最も大きかったのは「マーケット」が使えるようになったことだ。これは一部の特殊なアイテムを除き、プレイヤー間でアイテムを売買できる機能である。そしてFF14には「ミラージュプリズム」と呼ばれる、俗にいう“重ね着”機能があり、思い思いのオシャレを楽しめる。世界を救う冒険者そのものになることもできれば、象さんになったり、ナマズにもなれる。

|

「全身をコーディネートするには所持金300000ギルで足りるのか…?」と不安だったのだが、ひとまず目についたのが「カーフスキン・ライダースジャケット」というアイテム。価格を見ると相場は600000ギルほどだった。全財産が何かの間違いで2倍に伸びなければ手が届かない、とてつもない金額である。「この服いいなぁ~」と値札を見ると「はぇ!こんなにすんの!?」となる、あの現象をエオルゼアでも体感するとは。

そこで、手の届く範囲で買うことのできるアイテムを全身で買い揃えた結果、所持金は300000ギルから70000ギルまで減った。一瞬で270000ギルが溶けてしまったのである。だが筆者の心境はとても満たされていた。以前、かなり悩んだ挙句の末、一目ぼれした“結構すごい価格のジャケット”を買ってしまった時を思い出したが、これは双方とも無駄な浪費ではなく、モチベーションという名の未来への投資なのである。

こうして、『ジョン・ウィック』シリーズに出てきそうな殺し屋っぽい光の戦士が誕生した。世界を救う使命よりかはターゲット抹殺の任務を請け負っていそうだが、れっきとした光の戦士だ。

エオルゼアは多様性に満ちている。「THE・冒険者」という光の戦士もいれば、洒落た伊達者もいるし、そこら中をパンツ一丁で走り回る光の戦士、ナマズ姿で荒野を駆け抜ける光の戦士……と、他人に迷惑を掛けない程度なら、ありとあらゆるライフスタイルが許容されているのだ。この時点で控えめに言って神ゲーだ。

さて、MMORPGの楽しみといえば「他プレイヤーとの交流」も大きな要素だろう。しかし、過去に送られてきたフレンド申請が原因で、大きなトラウマを抱えたことがある筆者には大きな関門である。これまでもオンラインゲーム上で出来たフレンドは極めて少ない。エオルゼアの地へと導いたA氏、B氏を含めても、両手で十分に数えられるほどだ。

実際にエオルゼアを駆けている時も、何人かからのフレンド申請を「間違えて送ったんだろう」「フレンドになってから文句を言いにくるんだろう」だとか、自身を正当化するための適当な理由をくっつけて断ってしまった。だが、そんな筆者にも初めて「FF14のフレンド」ができたのである。これは人類初の月面着陸並みに偉大な出来事だが、それは「ゴールドソーサー」で起きた。

無我夢中で冒険を進めていたある日のこと。A氏の「ゴールドソーサーはもう行った?」という悪魔の囁きが筆者の耳に入り込んだ。「ゴールドソーサー」は大雑把に言えば「ゲームセンター」や「カジノ」のようなエリアなのだが、A氏に内部を案内され、あらかた概要を掴んだ筆者はひたすら「アウト・オン・ア・リム」、通称“木こり”に没頭していた。ルールは単純ながらランダム性があり、謎の中毒性がある。そしてMGP稼ぎの効率もいいという最強のミニゲームである。

テュポーン先生を呼び出す角笛のため、ひたすら「時間ごとのイベント」をプレイしつつ、手帳を埋め、ファッションチェックを受け、その合間に木こりに励むのが一番効率がいいと思う(それに加えてくじは絶対に買っておけ)……と教えられたので、ひたすら心を無にして木こりに励み、時間が来ればイベントに参加していたのだが、そのイベントの参加場所の前に、二人のとあるヒカセンがいた。一人のヒカセンはなぜか踊っており、もう一人のヒカセンは踊っているヒカセンをキラキラさせていた。

こういった面白いヒカセンを見かけた時、筆者はついつい何らかのエモートをしてしまう。殺し屋のような出で立ちの我がヒカセンは、二人に対して拍手した。彼女たち(彼たちかもしれないし、“They”かもしれないが、ひとまずは彼女ということにしておこう)は一瞬戸惑っていたようだが、お辞儀をすると、再び踊り始めた。釣られて筆者も踊った。そう、テュポーン先生の軍資金になる予定だったMGPを叩いた、ゴールデンダンスを初めて披露したのだ。二人は拍手した。私も拍手した。そして3人で踊った。

そこにはVCもなく、交わす言葉もないが、確かに意思の疎通があった。顔も知らぬ、どこの誰かも分からぬプレイヤーと過ごす奇妙な一時。「さようなら」で別れを告げ、イベント(アスレチック)に挑み、台パンしながらもクリアし、イベントから帰ってきた筆者の画面には、フレンド申請が届いているという旨の通知が表示された。その送り主は一緒に踊った二人だった。

正直に言うと迷った。彼女らのステータスを見ると、ほぼすべてのジョブが最高レベルに達しているという「やりこみ勢」だったからだ(ベテランヒカセンの認識はともかく、少なくとも筆者からすれば「やりこみ勢」どころか「超やりこみ勢」くらいに思える)。「若葉マークのくせに生意気だと晒されるのか?」「からかっているだけじゃないのか?」という不安もあったが、それと同時に、今までにない奇妙な信頼感のような感情があった。「あれ?あなたは誰?…あぁ、コンテンツで一緒になった人か!」ではなく、「お互いに認識した上でのフレンド申請」だったので、いくらか警戒心が揺らいだのだ。

意を決してフレンド申請を承認した。指先は震えていた。すると、畳みかけるようにメッセージが送られてきた。承認から30秒も掛からなかったので、「一体どんな文句を言ってくるのか」と恐怖のあまり椅子から飛び上がりそうになったが、内容としては「フレンドありがとう!」的なものだった。筆者が感じた恐怖は、結果として無用の長物だったわけだ。彼女は話好きで、ノリがよく、そして顔文字を打つのが奇妙なほどに速い、非常に愉快なヒカセンだったのだから。

ふとモニターの前から離れ、ベランダで開けたばかりのスコッチを揺らしながら、タバコをぷかりとやり、夜の空を眺めた。上る煙越しに見える、輝く星が奇麗だった。普段であれば「あの星はエネルギー危機かもしれない」「この星は情勢が不安定かもな」などと、夜空を見上げるだけで不安に駆られる筆者だが、この日ばかりは満天の星空が美しく見えた。

この関係は今でも続いている。コンテンツに行くわけでもなく、お互いにオンラインだと世間話だの愚痴話だのをして、時が来れば解散する。言ってしまえばそれだけだが、紛うことなきフレンドなのだ。

ここで重要なのは、FF14のプレイスタイルの多様性と同じくらい、「フレンドのあり方」も多種多様であるということだろう。これは筆者が思い込んでいただけだが、「フレンドは一緒にゲームをプレイをする人」という認識があった。なんなら「パーティーを組むためにフレンドになる」という面が大きかったかもしれない。

されど、その認識をFF14は軽く打ち砕いてくれた。別にフレンドになったからといって、一緒にゲームプレイをする必要はないのだ。FF14のフレンドとは、あくまでも「エオルゼアにいる知人」なのである。筆者の気が変われば「マージャンやりましょう」と声をかけるかもしれないし、彼女の気分次第で、その逆もあるかもしれない。だが、それでいい。多様性と叫ばれることも多い世の中ではあるが、FF14はそれに対する一つの回答である気もしている。

正直に言うが、プレイ前の「シーンの最前線に追いつけない」というヤキモキは、完全にどこへやらという状態である。最近はストーリーにまったく手がつかず、ひたすら街角のデュエリストとしてトリプルトライアドに挑んでばかりいるし、コンテンツの予習はするが、即死ギミックをかわせずに死んでしまうこともある。

その度に{ごめんなさい}とチャットを打ったりしつつ、素敵なヒカセンを見かけると「この服はどうやって入手するんだ?」と調べたり、挙句の果てにネタマクロを作ってみたり、自由気ままにエオルゼアライフを満喫している。「勝たなきゃ意味がない」とトゲトゲしていた数週間前の自分は何処へ消えたのか、正直、自分自身が一番分からない。一つ言えるのは、間違いなく言えるのは「エオルゼアは温かい」ということ。こんなに温もりを感じるゲームは初めてだ。これにより、恐らく「血が、血が見たい」という筆者の人間性が浄化されたのであろう。

そして変わったことといえば、ゲームプレイ終わり、そして1日の終わりでもある、スコッチウイスキーを嗜む時間を一段と楽しめるようになった。「なんでヘッドラインを意識しなかった」「なんであのシーンでエイムがガバった」「漁夫ふざけんなや」「やっぱ俺の銃だけ銃身が曲がってる」と後悔、懺悔、憤怒の念に包まれながらグラスを揺らすのではなく、「今日はミニテンダーで10000MGP当たった」「間違えて紳士の舞を踊ったら踊り返してくれた」などと愉快な記憶に包まれながら、遥かスコットランドの息吹を楽しめるようになった。

そして、これは完全に私事だが「エオルゼア・ウイスキーなんてあったらいいなぁ……」と妄想をしてみたり。以前、筆者が通っているオーセンティック・バーで、慕っているバーテンダーの方と、こんな会話をしたことがある。

「ゲームやってる人ってお酒飲みます?」

「ゲームプレイヤーというよりも、年齢が大きいかも。私の周りでも、ある程度年齢を重ねた方は飲まれてる方が多い。夜な夜なオンライン飲みとかしますよ」

「漫画とかアニメはそこそこあるんだけど、ゲームとウイスキーってコラボがあんまりなくて。やっぱり年齢層かなとも思ったりしてね」

「大きいと思います。でも、それこそFF14とか、ウイスキーのクオリティも、飲む需要も担保できるんじゃないですか」

「ファイナルファンタジーね。スクウェア・エニックスさんの。そういえば『サガ』で詰めたことはあったね。周年記念で」

「今後も色々と出てくれるといいですねぇ。やっぱり入口になる存在って必要ですから。それじゃ、アイラのシェリーを何か……」

当時は熟練のバーテンダーの口から『サガ』という言葉が出たのに驚いたが、今となっては「エオルゼア・ウイスキーなんてあったらいいなぁ……」という筆者の誇大妄想が、過去の「ゲームを通じてより多くの人にウイスキーを楽しんでほしい」という“現実”と繋がった瞬間とも言える。

FF14運営チームの皆様、よろしければ「エオルゼア・ウイスキー」を何卒お願いします。ウイスキー好きのヒカセンは大変喜ぶと思いますので。

ゲームによって、今日を越えた明日に生きる

今では「ゴーストが囁く」などと適当なコトを抜かして突拍子もないことをやろうとし、「新婚祝いで貰う“魚の蒸し器”くらい役に立たない」と自分でも意味が分からないボキャブラリーで周囲を困惑させる自分がこうしてキーボードを叩いていられるのは、「人」と「ゲーム」抜きには成しえなかった人生を送っているからです。

振り返れば、自分の人生は決して「楽しかった」と言えるものではありません。幼少期はサブカルチャーが制限されていたし(その反動で今に至ります)、重い病気も患いました。今では良い思い出ですが、周囲の目が怖く、学校に登校できず、あてもなく彷徨い、太平洋側から日本海側まで横断してしまったこともありました。外では『ウォークマン』、家ではゲームだけが友達。生きているだけで辛く、寝たきりで、人という存在が恐ろしく、会話すらできないような日々も過ごしました。もはや“思い出せない”記憶もあります。

だけど、そんな中でも「ゲーム」がよき伴侶となり、新たな出会いを授けてくれました。たとえば『アーマード・コア プロジェクトファンタズマ』の地雷伍長は、「明日も伍長相手にアセンを試そう」という「夜を越え、明日の朝を迎える理由」をくれましたし、『エースコンバット・ゼロ ザ・ベルカン・ウォー』の「F/A-22A MOBIUS」相手に一晩中戦い続けたこともありました。

そして、ゲームによって“今日を越えた明日”には、人との出会いがありました。三回り近くも歳が離れた“友達”が最高にクールなスポーツカーでドライブに連れて行ってくれたことがキッカケで外出できるようになり、ほぼ登山家の友人に誘われてワケも分からずフジヤマに登り、最初はカッコつけて飲んだだけのスコッチからも様々な邂逅がありました。

これは、人生なる“決められたシナリオ”の上を走っているだけかもしれませんが、同時にゲームが好きで本当に良かったと心の底から思います。周囲がゲームで遊ぶ中、指を咥えて見ているだけだった日々があったからこそ、こうして文章を書いています。人生とは不可思議な縁と出会いによって紡がれている物語であり、冒険だ。

私はやっとエオルゼアの地に足を踏み入れましたが、これは人生という現実を冒険していることと表裏一体なのです。もちろん現実と同じように、エオルゼアの地での記憶もすべて楽しいものとはならないでしょう。嫌な思いもするでしょうし、引退を考えることもあるかもしれない。それでもそこに「人との良き出会い」がある限り、筆者のまだ見ぬ“冒険”と“出会い”は終わらない。必ず来る未来を楽しみにしつつ、筆をおくことにします。

……プレイレポートのはずが、最終的には思想家みたいな文章になってしまった。これは「『FF14』を始めたらキャラクリに15時間かかった挙げ句、世界を救う使命を放棄し、殺し屋のような出で立ちで延々と“木こり”に没頭しはじめた初心者ヒカセンの物語」なので、最後はそれらしく締めたいと思う。終わり良ければすべて良しという格言もある。

|

ミューヌさんすき!!!!!!!!!(めっちゃクールな外見なのに優しい!!!ちょっとアンニュイな感じ!!!君って呼んでくる!!!一人称が僕!!!グリダニアスタートで本当によかった!!!ウォォォ!!!)