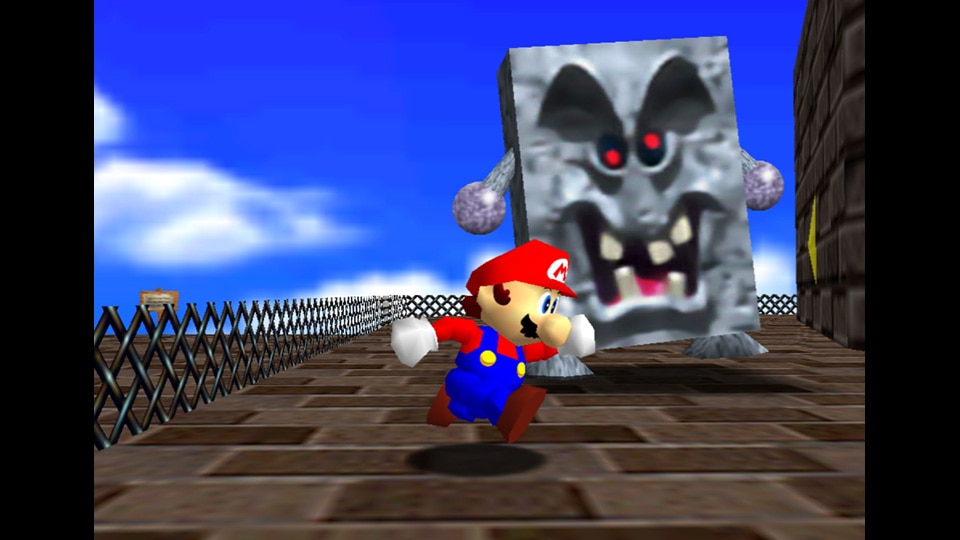

1996年に発売された『スーパーマリオ64』は当時としては……というか、今現在においても突出したクオリティを誇る画期的な3D箱庭ゲームである。

この歴史的な傑作は「ゲームが3Dになることで従来の2Dよりも抜群に面白くなる」というポジティブな可能性と同時に、「3Dによってゲームが思ったよりも煩わしく、下手をするとつまらなくもなりうる」というネガティブな側面の両方を見せてくれる問題作でもあった。

その問題の一例を挙げるとすれば、「キャラクターとカメラの分離」というものがある。2D時代のゲームというものは、キャラクターとカメラをレバーや十字キーのみで同時に行っていた。

このように書くとなにを言っているのかと戸惑うかもしれないが、よくよく考えてみればキャラクターの移動にあわせて画面が横にスクロールするゲームとはつまり、キャラクターとカメラを横方向に同時に動かすということであり、キャラクターが縦方向に移動するとはつまりキャラクターの移動にあわせて縦方向にカメラも追従移動しているということなのである。

つまりは2Dのゲームとは、ほとんどのプレイヤーがキャラクターはともかく、「カメラを操作する」という意識を持つ必要がないほどに洗練された操作体系を持ち合わせているということなのだ。

しかし、それが3Dとなると一筋縄ではいかなくなる。プレイヤーが行動できる範囲が飛躍的に広がったと同時に、それを追いかけるカメラの可動範囲も飛躍的に広がったからだ。

だから現在の3Dゲームの多くはプレイヤーを操作するためのアナログスティックと、カメラを操作するためのアナログスティックをそれぞれ別に設定し、ある程度はキャラクターには追従しつつも要所要所ではキャラクターとカメラをそれぞれ別に操作するようになっている。

ゲームは3Dになることで奥行きのある広大な空間を縦横無尽に移動できる自由を手に入れたと同時に、常に自分とそれを取り巻く世界を適切に捉えるカメラを操作する必要もまた生まれた。

カメラの存在に対して無意識でいられた2Dの時代から、意識的にカメラを操作する必要に迫られる、内容が複雑化した3Dの時代へ進むことで、結果としてゲームは面白くなったのだろうか。今になって振り返ればシンプルで洗練された2Dの頃の方が幸せな時代だったとは言えないだろうか。

前置きが長くなったが、こんな四半世紀前の時代から話を始めたくなったのは、古き良き過去の時代を懐古するためではない。

今回紹介するゲーム、『GRAVITY DAZE/重力的眩暈:上層への帰還において彼女の内宇宙に生じた摂動』(以下『GRAVITY DAZE』)を遊んでみて、「やっぱ3D空間を縦横無尽に動きまわるのって楽しいわ!」「3Dのゲーム最高!」というテンションになったので改めて昔を振り返ってみた次第である。

1996年当時は、たしかに『スーパーマリオ64』はめちゃくちゃ面白いけど、3Dという要素は実はある種のゲームにとってマイナスの側面が強いのではないか……とすら悶々と考えていた私だが、そこから四半世紀ほど経過した現在、ゲームは3Dになってハッキリと面白くなったと断言できる。ゲームは面白くなっている。

『GRAVITY DAZE』は3Dだからこそ味わえる、広大な空間を縦横無尽に「移動」する面白さを見事に表現したゲームだ。

というわけで『GRAVITY DAZE』を通して、3Dになってゲームは如何に面白くなってきたのか。3D空間を「移動」するゲームの面白さとは何なのかについて考えてみたい。

文/hamatsu

※この記事は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントとのタイアップ企画です。

空間を制圧する身体性

広大な空間を表現する多くの3Dゲームには「壁」が存在する。そして3Dゲームの煩わしさを考えてみた時、プレイヤーの前に立ちふさがるその「壁」の存在が非常に重要な位置を占めている。平たく言ってしまえば、「壁」は単純に邪魔なのである。

なぜそんなにも「壁」が煩わしいのかと言えば、プレイヤーの視線と動線の両方を遮ってしまうからだ。目の前に大きな「壁」が立ちふさがるだけで、プレイヤーの移動が遮られるだけではなく、先を見渡して今後の行き先を決めるために必要な視線すら遮ってしまう。プレイヤーの短期的な行動だけでなく中長期の行動計画も断ち切る強い力を「壁」は持っている。

その点に自覚的であった『スーパーマリオ64』では最初のフィールドの目的地をどこからでも目につくように大きな山頂に設定している。こうすることでちょっとやそっとの「壁」で遮られる心配もなく、プレイヤーの意識を誘導することが出来るからだ。

それでも目標を見失って「迷う」状態に陥ることはあるものの、1996年時点でそれらの問題点を認識し、対処法も考えていたという点は今考えてもすごいことである。

1998年にリリースされたこれまた3D黎明期の傑作『METAL GEAR SOLID』ではこの「壁」の強力な遮蔽性能を最大限利用することで「隠れる」という行為を可能にし、結果としてそれは「ステルスゲーム」というひとつのジャンルを生み出すに至った。

「隠れる」という要素自体は2D時代の『メタルギア』にも存在していたが、それが3D時代の「壁」の機能、すなわち視線と動線の遮蔽性能を逆手に取ることによってさらに飛躍することに成功した名作だと言えるだろう。

2008年にUBIソフトから発売された『アサシン クリード』は、ゲーム中のほとんどの「壁」を自力でよじ登れてしまう洗練されたフリーランニングシステムを搭載し、特に一作目ではメインミッションはサブクエストの内容の単調さが指摘されていたものの、それを補って余りある爽快なゲーム体験をユーザーに提供し大ヒットを記録した。

言ってしまえば「壁」を自由に乗り来れられる身体性とそれを受け止める膨大な壁の集積で構築されたエリア、すなわち「都市」が存在すれば、それだけで3Dのゲームは面白くなるということを『アサシン クリード』は証明したのである。

2014年のE3で発表され多くのユーザーに鮮烈な印象を残し、そのままの勢いで2015年に発売され国内外でヒットした『スプラトゥーン』では、インクで壁を塗ることでその「壁」に変身して泳いで移動することが可能になる。

つまり、インクで塗ることで「壁」の持つプレイヤーの移動を遮る機能は消失し、「移動経路」に変化する。なぜ『スプラトゥーン』の初出し映像が多くのゲームユーザーに強いインパクトを与えたのか。それは『スプラトゥーン』の映像が単純にビジュアル的に優れていたからということ以上に、ユーザーが潜在的に3Dゲームに対して抱えていた煩わしさや諸問題を制圧する身体能力、身体機能をもったゲームであるということが映像を通して伝わってきたからなのである。

そうでなければ当時は国内ではマイナージャンルだった対戦型TPSの完全新規IPがセールス的に不振だったハードであるWiiUで発売され、ミリオンヒットを記録するなんてことは起こらなかっただろう。

そして『アサシン クリード』から9年後の2017年、『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』(以下『BotW』)が発売される。本作では人工物や自然物含めてゲーム中のほとんどの「壁」に自力でよじ登ることが出来るようになっており、さらに序盤で手に入れることができるグライダーによって、よじ登った頂上から次の目的地へ迂回などせず、一直線に滑空することが可能になっている。

『アサシン クリード』のイーグルダイブは高い建築物などの頂上から真下へのダイブだが、『BotW』の高所への登攀からの滑空は、より前へ前へと進ませる力が強くなっているのである。つまりは目的地から次の目的地へと最短距離で進もうとするプレイヤーの意思を尊重し、肯定するデザインになっているということだ。『BotW』は世界的に高く評価されたが、本作における「壁」はプレイヤーの視線と動線を妨げる煩わしいだけの存在ではなく、乗り越えることが可能な「目的地」であり、そこからさらに先の目的へと進ませてくれる、ゲームにより没入するための「踏み台」へと変化/進化しているのである。

さらに次の年の2018年にリリースされた『Marvel’s Spider-Man』も3Dゲームと「壁」の関係を考える上で忘れてはいけないゲームだろう。移動や戦闘などゲームの骨格的には2011年のアメコミヒーローゲームの傑作、『バットマン アーカムシティ』をベースとしつつも、都市を移動する楽しさにおいては『Marvel’s Spider-Man』が『バットマン アーカムシティ』を上回っているように思う。

映画さながらのウェブスイングを駆使して縦横無尽にフィールド駆け巡るスパイダーマンにとっては目の前に立ちふさがるマンハッタン島のビル群という「壁」は己の行動を遮る障害ではなく、自身の能力を100%開花させてくれる「味方」とすら言えるだろう。

『Marvel’s Spider-Man』というゲームがスパイダーマンを操作してひたすらに街をスイング移動するだけで気持ちよく、多幸感に満ちているのは、スパイダーマンというヒーローとニューヨークのマンハッタン島という舞台が切っても切り離せない幸せな関係を築けているからに他ならない。

ここまでザックリと3Dゲームにおける「移動」の系譜を自分なりに振り返ってみた。

とはいえ、まだまだ触れるべきタイトルは数多い。「『ゼルダの伝説 時のオカリナ』はどうなんだ」とか『GRAND THEFT AUTO』に一言も言及はないとは何事か」とか「『Portal』について一言」とか自分でも書いてて思うがそうやっていると文字数が爆発するので、いい加減本題について触れよう。そう、『GRAVITY DAZE』についてだ。

大空に向けて「落下」する

『GRAVITY DAZE』は2012年に発売されている。『スプラトゥーン』より2年も前である。なぜここまで長々と3D空間の「移動」と「壁」の問題について述べたのかと言えば、『GRAVITY DAZE』もまた3D空間の「移動」に特徴のあるゲームだからである。

『GRAVITY DAZE』はここまで挙げた作品のどの作品とも異なる形で3Dの「壁」問題を乗り越えている。

|

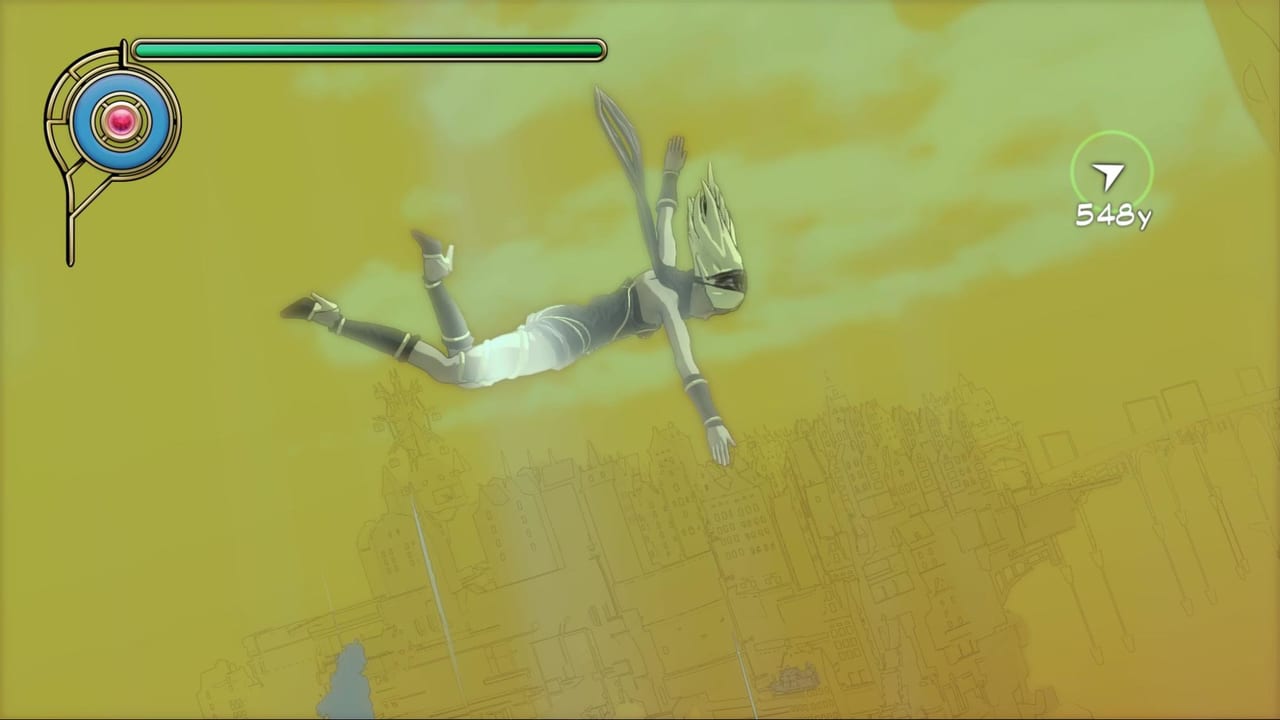

既にご存じの方も多いかとは思うが、『GRAVITY DAZE』は「重力」をコントロールするゲームだ。そして、プレイヤーの「落下」の方向を任意に決めることで結果として街を縦横無尽に「飛行」することが可能になるというゲームである。

なので自分の足で走って移動すること以外はほぼこのゲームの移動は「落下」である。それも世界のあらゆる方向に向けての「落下」だ。

|

|

だからこのゲームにおける「壁」は次の瞬間には歩行可能な「地面」になるし、また次の瞬間には「天井」にも変化する。「壁」を歩行し、空に向けて「落下」し、さっきまで「上空」だった空は「下空」へと変化し、自身が直立していた「地面」は自分に覆いかぶさる「天井」へと姿を変える。

言葉にすると何が何やらだが、このような通常ではありえない現象を具体的なアクションとビジュアルで体験させてくれるのが『GRAVITY DAZE』というゲームなのである。それは例えば大友克洋の『童夢』における天地がひっくり返りながら団地を浮遊するかのような体験であり、そのさらにルーツであるメビウスの諸作品で見られるような浮遊である。

『GRAVITY DAZE』の各種ビジュアルは明確にメビウスをはじめとするフランスのバンド・デシネを意識しているが、このゲームは単にバンド・デシネ的なビジュアルを表面的に模しただけなのではなく、大友克洋やメビウスがマンガを通して表現しようと試みてきた浮遊の感覚を、ゲームというメディアで体験として表現することにかなりの部分で成功している。これは凄いことだ。

|

|

この文章の冒頭で3Dになることでキャラクターの移動とカメラが分離し別々に操作する必要が生まれたということを述べたが、この『GRAVITY DAZE』ほど「落下」の最中にカメラを操作した時に常軌を逸した圧倒的なビジュアルが見れるゲームはないのではないかと思う。

基本的には重力と慣性に応じた移動ということで『Marvel’s Spider-Man』が近いと言えば近いのだが、天地が真逆になり空に向けて「落下」し頭上に街が存在するときの景色を自身でカメラを操作することを通して得られるビジュアル体験は、このゲームをプレイすることでしか得ることは出来なかった経験だし、これが体験出来ただけでも本作を遊ぶ価値はあったと私は思う。

|

|

3Dになって明らかにゲームは複雑化した、だがその複雑な要素を克服し、波乗りでもするかのように乗りこなすゲームが登場してきたのが3Dゲームの「移動」の歴史と言えるだろう。『GRAVITY DAZE』もまたそれらの系譜に連なる一作である。

『GRAVITY DAZE』は続編となる『GRAVITY DAZE 2/重力的眩暈完結編:上層への帰還の果て、彼女の内宇宙に収斂した選択』が作られ、この2作で一応の完結となっている。

しかし、この余りに独特な感触と圧倒的な体験性を有したこのようなタイトルが、このままひっそり消えていくのは余りに惜しい。興味を持った方は是非一度プレイしてみて欲しい。今なら『GRAVITY DAZE』はプレミアムプランで、『GRAVITY DAZE2』はエクストラプラン以上に加入でダウンロード可能なので、まとめて遊んでみては如何だろうか。