11月12日、九州産業大学にてゲーム開発者向けカンファレンス「CEDEC+KYUSHU 2022」が開催されました。

今回はフロム・ソフトウェアの福岡スタジオに所属する宮内淳氏と森田鉄平氏が登壇した講演、「狭間の地へようこそ!『ELDEN RING』におけるオープンフィールドおもてなし術」についてのレポートをお送りします。

『ELDEN RING』の開発に携わった宮内氏と森田氏が「オープンフィールドを実現した今作がプレイヤーを楽しませるために行った工夫」や「キャラクターのモーションのこだわり」について語るセッションとなっています。

「変化・発見のあるフィールド」を作るために行った「おもてなし術」

|

まず最初に、セッションのタイトルにもなっている「『オープンフィールドおもてなし術』とは一体何なのか?」という点について語られました。

今回のセッションにて紹介される『ELDEN RING』は多彩かつ広大なオープンフィールドや複雑かつ立体的なダンジョンが多数用意されたアクションRPG。それらほぼ全てをシームレスに行き来できるため、同じフロム・ソフトウェアが開発した『DARK SOULS』などの過去作と比較しても最大級のボリュームのタイトルとなっています。

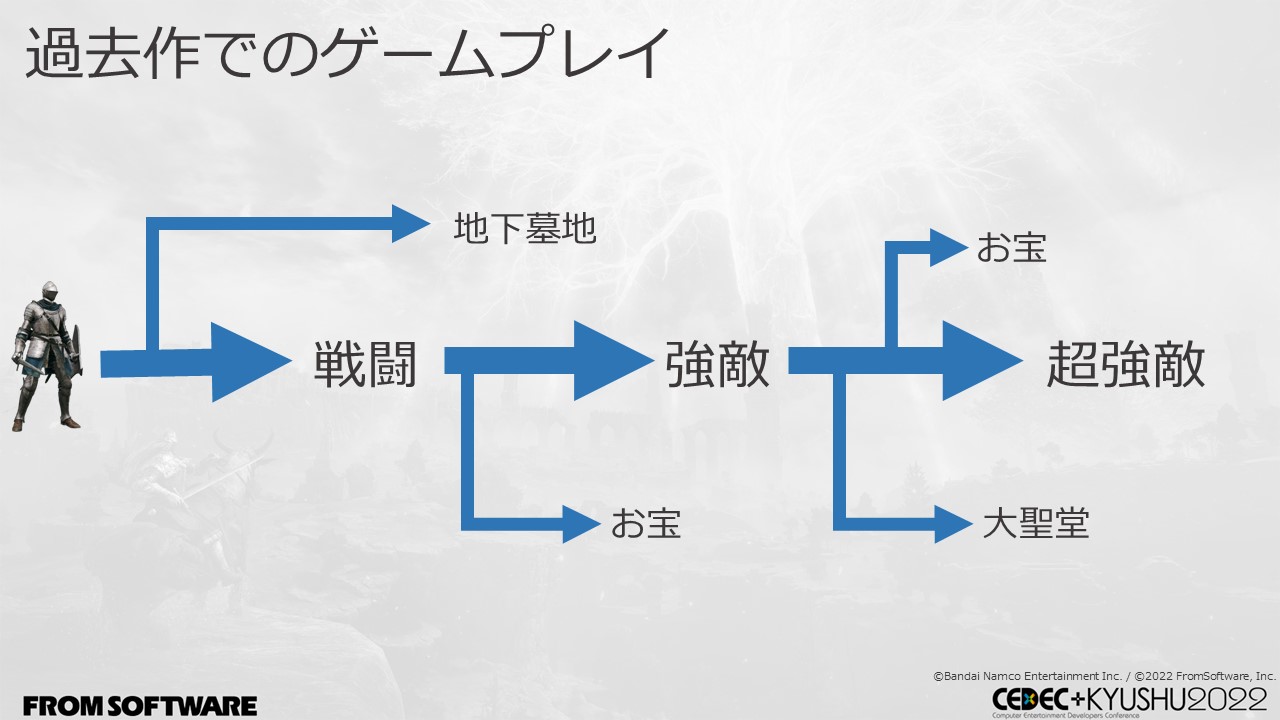

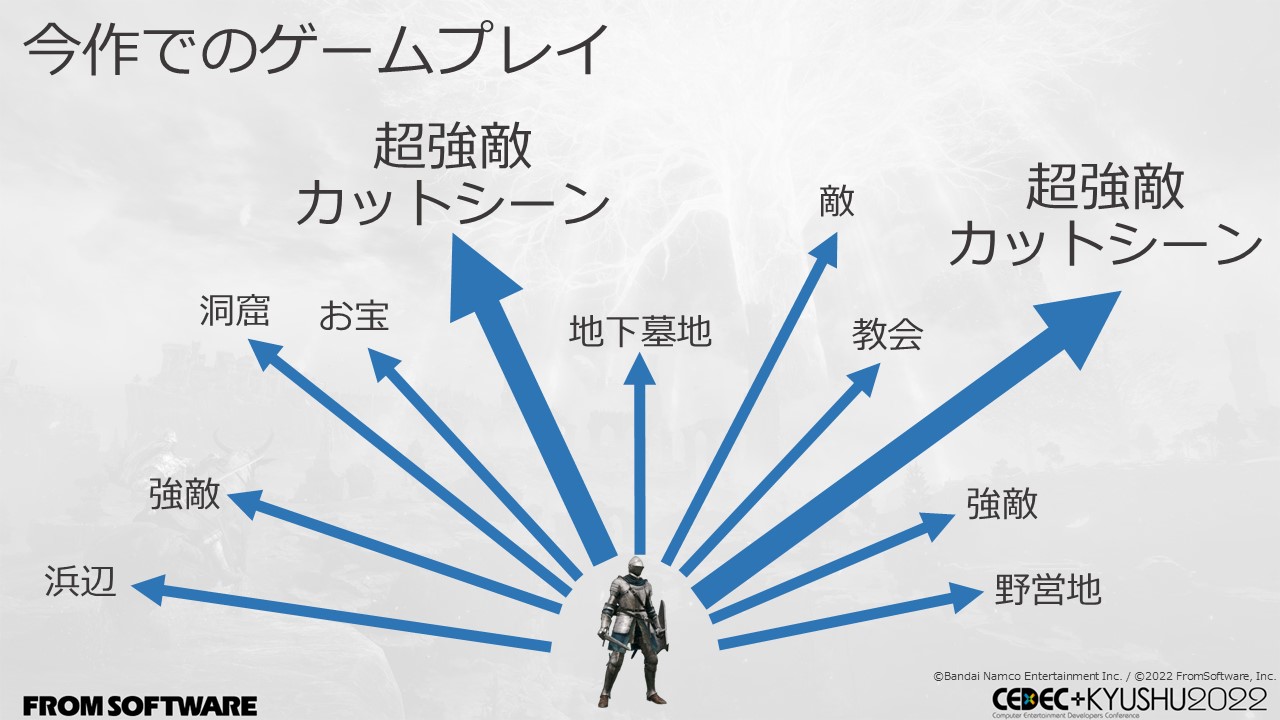

『DARK SOULS』には強い敵を倒すことでさらなる強敵に挑む……という明確な「レベルデザイン」が用意されていましたが、『ELDEN RING』はオープンフィールドで「どの敵と戦うのか」もプレイヤーが自由に選択することができます。

|

|

そこで背景チームが『ELDEN RING』をオープンフィールドで制作するために掲げた目標が、「プレイヤーの自由意思決定のもと進路決定」「進んだ先の新たな発見」「歩いていて飽きない景観変化」「既視感のない斬新な戦闘体験」の4つだったとのこと。

つまり多彩な変化と刺激を持ってプレイヤーをもてなす、ということなのです。

今回のセッションは「背景編」と「キャラ編」にわけて、このおもてなし術を詳細に語る内容となっていました。

|

まず最初に背景編。「広大なオープンフィールド」を作ることに対し、2つの懸念点が挙げられました。それが「プレイヤーが長く居続けることになる」「同じ景観が続くと飽きてしまう」ということ。

そこで『ELDEN RING』ではプレイヤーを飽きさせないために、「変化・発見のあるフィールド作り」を目指しました。「フィールドの変化」をおおまかに大・中・小の3つに分け、明確に順序付けるところから始めたとのこと。

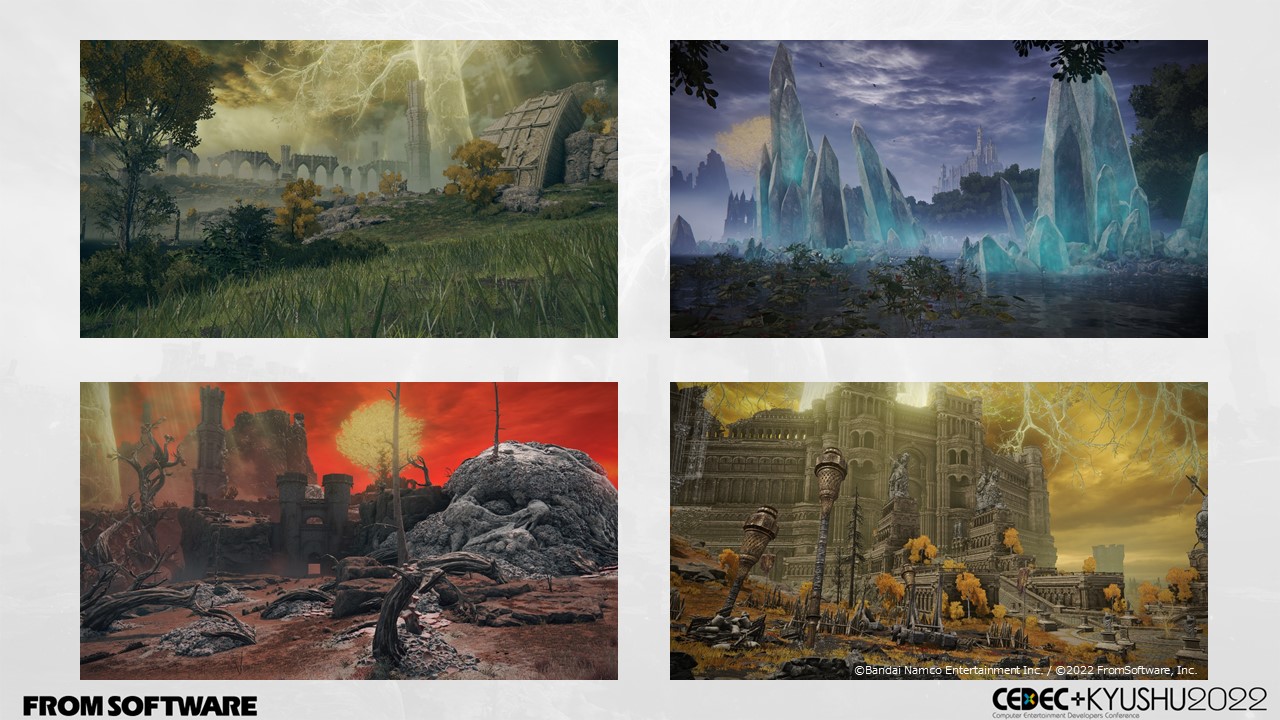

ひとつ目に「大」のフィールドの変化。こちらは「ストーリーの進行によって大きく見た目が変わる各エリア」のことを指しており、ゲーム開始時に降り立つ緑が豊かなリムグレイブから、次に辿り着く幻想的な青色が印象的な湖のリエーニエ、赤い空や大地が印象的なケイリッドなど、フィールド全体の大きい色の変化で「パッと見で違いが分かるようなエリア作り」を意識したそうです。

|

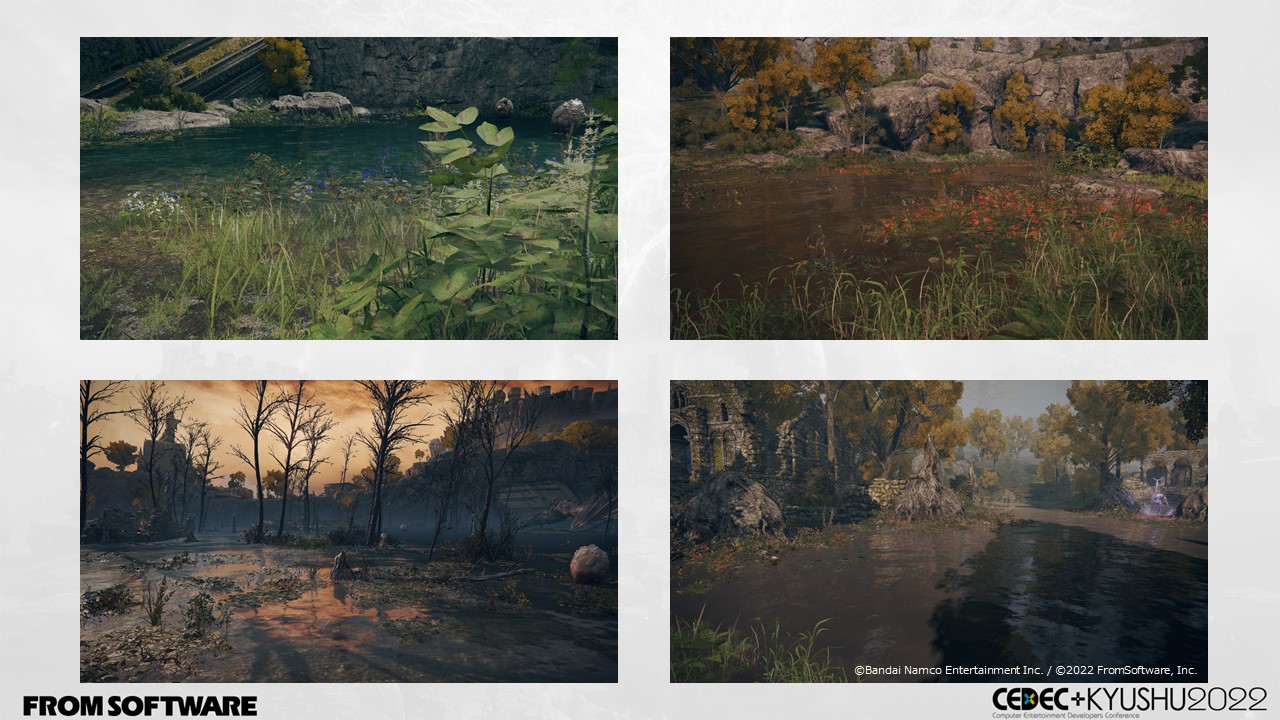

ふたつ目の「中」のフィールドの変化要素は「景観バリエーション」。

「エリアコンセプトからズレない範囲での景観差分」「違うシチュエーションに来たと実感できるもの」を目指したフィールド作りが行われています。具体的には森や湖、浜辺などの「大きなエリアの中のプレイヤーが進む先に変化を用意」したものとなっています。

リムグレイブの中にある森や、リエーニエの湖などがこちらの「景観バリエーション」に相当します。

|

|

3つ目の「小」のフィールドの変化要素は「プレイヤーの退屈軽減要素」。

「プレイヤーの周辺の地形の見た目」「カメラ移動やプレイヤー移動で変化を実感できるもの」を目指して作られた変化要素です。

具体的には遺跡の残骸や、花が広がるエリアなどの小さなフィールドの変化を指しており、小さい湖の色や水質の濁り具合、さらには花の色すらも地形に合わせてひとつひとつ変えているそうです。

|

これらの工夫を重ね、『ELDEN RING』は「ゲーム内の全てのフィールドにバリエーションを用意すること」に成功しました。

「UIに頼らない誘導」を実現するために。大・中・小のランドマークの作り方

|

背景編のふたつ目は「ランドマークの配置」について。

『ELDEN RING』におけるランドマークは具体的には3つの役割を果たしています。それが「地図やUIに頼らない目印、目標」「プレイヤーの主体的な探索を促すもの」「要件によって誘導に優先度をつける」の3つ。

こちらもフィールドの変化と同じく、大・中・小の3つにわけて紹介されました。

|

まずは大のランドマーク。こちらは「巨大ダンジョン」を指しています。

「ストーリーに大きく関与する」「進行上必ず立ち寄る場所」「印象的な見た目で、非常に遠くから視認可能」といった役割を果たしており、例として挙げるならばリムグレイブにおける「ストームヴィル城」がこの大ランドマークに相当します。

そのフィールドにおける印象的なビジュアル体験をプレイヤーに味わわせつつ、「次はあそこに向えばいい」という明確な次の目標を提示しているのが巨大ダンジョン。

実はこの巨大ダンジョンは「基本的にフィールドに敷かれている街道や歩道に従って歩いていくと自動で辿り着く」ように設計されていることも明かされました。

|

さらに「どこから見ても大きなランドマークが見えるように」作られているらしく、確かに言われてみれば、リムグレイブでもストームヴィル城が遠景からでも確認できていました。

こうすることで、より「次に向かうべき場所」としての存在感が際立ち、見た目も印象的になるように配置しているそうです。

|

続いて中のランドマークはフィールドに配置されている砦や教会などを指しています。

「重要なアイテムや商人がいる」「進行上できれば立ち寄って欲しい場所」「やや目立つシルエットで、ある程度遠くから視認可能」などの役割を持っており、意図的に建物自体の背を高めにすることで、プレイヤーの目に止まりやすく作られているそうです。

この建物自体の高さの設計によって、全景から見た時も「大きいランドマークの次くらいに目立つ」ような見え方を意識しているとのことでした。

|

最後は小のランドマーク。敵の野営地や廃墟、洞窟などがこの小ランドマークに相当します。

「小規模な戦闘/探索シチュエーション」「行っても行かなくても良い場所」と言った感じで作られており、小規模ながらも今作のフィールド探索の面白さに一役買っています。

こちらの小ランドマークは先ほどの巨大ダンジョンや砦に比べるとやや発見しづらいものもあるため、バリエーション豊かな「誘導方法」を用意したとのこと。たとえば洞窟の入り口にたいまつを置いたり、道しるべとなる光を発射する石像を配置したり、「ついていくと自動でランドマークに辿り着く」幻影が登場したりと、こちらもワンパターンにはならないような工夫が凝らされています。

|

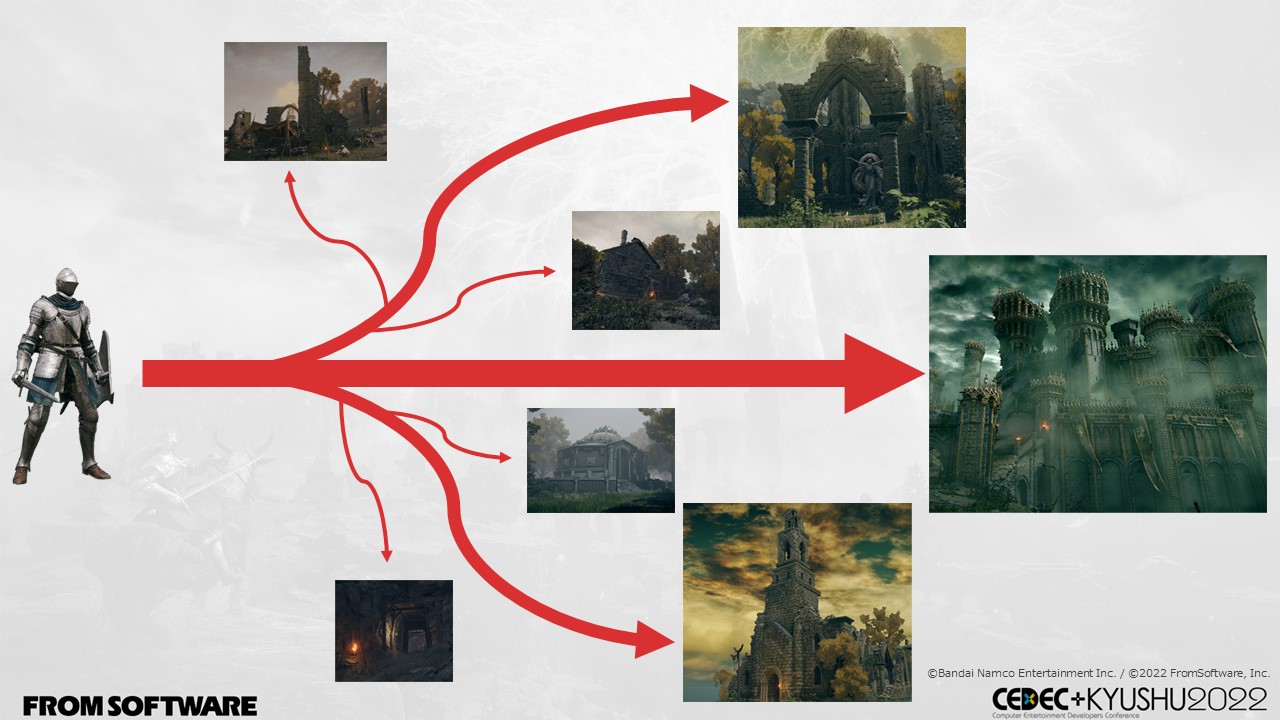

これらの大・中・小の順でランドマークを用意することで、まずは大ランドマークに相当する巨大ダンジョンを目指し、その道中で進行上できれば立ち寄ってもらいたい砦や教会などの中ランドマークを発見する。さらにその中で小ランドマークも……という自然な流れでの探索が可能となっています。

ランドマークの制作の中で特に意識したことは、「プレイヤーの意思決定の邪魔をしない」ことだったそうです。実際、『ELDEN RING』のフィールド探索にそこまで「やらされている感」を覚えなかったのは、これらのランドマークの配置が作用しているのかもしれません。

|

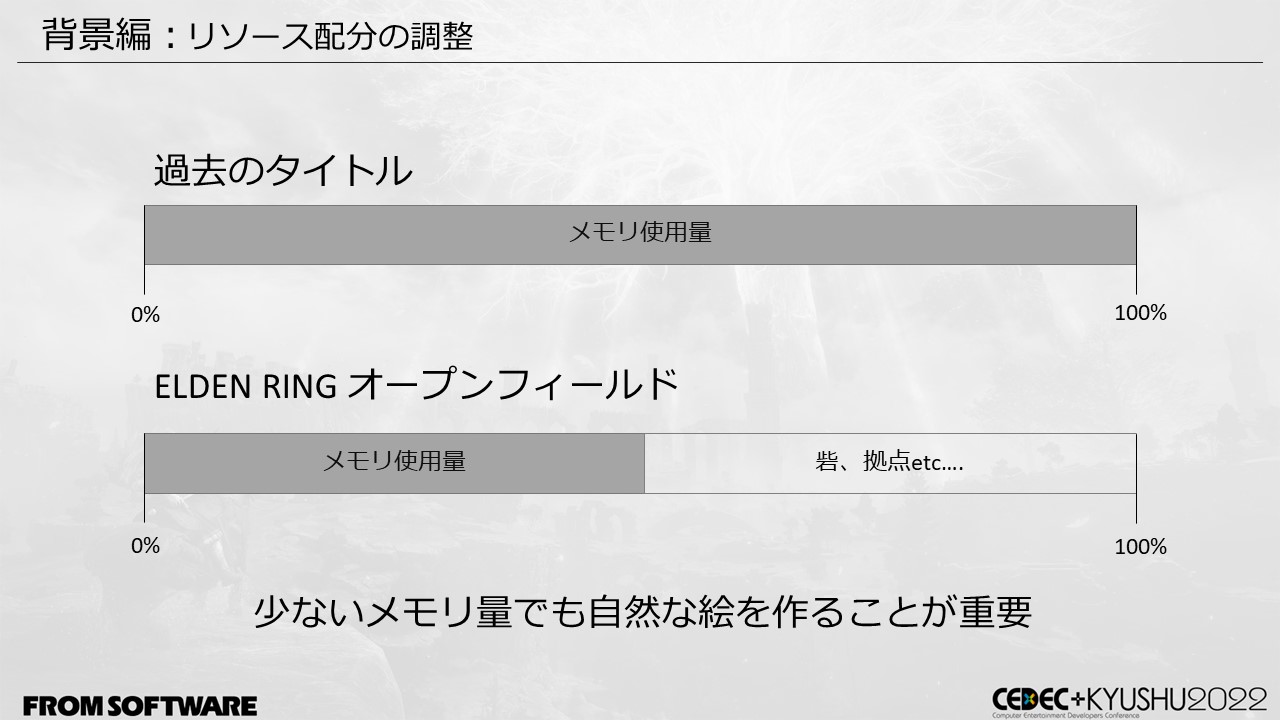

しかし、このフィールドを開発している最中、ある問題に直面したのだとか。

それが「メモリ確保の難しさ」。オープンフィールドで作られているため、全てのフィールドを一度に読み込まなければならず、従来よりもリソース配分が難しかったという『ELDEN RING』。

それぞれのフィールドがわけられていた『DARK SOULS』シリーズでは最初からメモリを100%使ってフィールドを作り込むことができたそうですが、『ELDEN RING』はフィールドの上に砦や拠点を配置するために、約半分程度のメモリで作ることを目標としたのだとか。

つまり、「少ないメモリでプレイヤーの目から見ても自然な背景を作る必要」が必然的に出てきたわけです。

|

そこで開発スタッフが辿り着いた方法が、「数種類のリソースで、自然な背景を作る」という技術。リムグレイブでは「草の生えた地面」のリソースを3種類使い作った背景や、少ない場所ではなんとたった「2種」のリソースで自然に作ることに成功した箇所もあるのだとか。

以上で背景編は終わりとなりました。最終的なまとめとしては、「大・中・小の景観変化」「ランドマークへの緩やかな誘導」「能動的な探索の助け」が、『ELDEN RING』のフィールド探索の楽しさに繋がる「おもてなし術」だったということです。

|

『ELDEN RING』の敵の作り方は「泥臭さ」と「殺気」がポイント?

|

続いては「キャラ編」へ。『ELDEN RING』においてキャラクターのモーションを担当した森田氏が、今作のモーションの基本方針を語りました。

まず、『ELDEN RING』は過去作の『DARK SOULS』と比較してもキャラクター数が倍以上となっており、その上で「オープンフィールドに斬新な体験を用意する」ことが必要不可欠となったそうです。こちらも背景編同様、「広大なフィールドの中でプレイヤーを飽きさせない」ことを目標としたそうです。

そこで『ELDEN RING』に登場するエネミーのモーションの基本方針として、「泥臭いカッコよさ」と「殺気の演出」のふたつが挙げられました。

|

ひとつ目の「泥臭い」とは一体何なのかという説明から。

こちらは「気取っておらず、飾り気がない」「生き残るために必死、手加減がない」「本能的で自然の動作」の3点が「泥臭さ」の条件として挙げられました。

具体的な例として、今作の大きなボスのひとりでもある「星砕きのラダーン」が紹介されました。

「自分自身の強さに自信を持っている」というラダーンのキャラクター性に合わせつつ、立ち回りや武器の振り方などにおいても「堂々としたモーション」を心掛けたのだとか。

強者の堂々とした風格を持ちつつも、本能的で一切の手加減がないラダーンの攻撃モーション……これこそが「泥臭いカッコよさ」を目指して作られたものなのだそうです。

|

続いての「殺気の演出」は、「手加減のない連撃」「常にプレイヤーに向けられる刃」の2点。このふたつがプレイヤーの緊張感、恐怖感にも繋がるように作られているとのこと。

再び「殺気の演出」の例として北の傭兵のモーションが挙げられました。攻撃を大振りにしたり、手に持っている武器をしっかり使っていくのが今作における戦闘の緊張感や恐怖感に繋がっています。

|

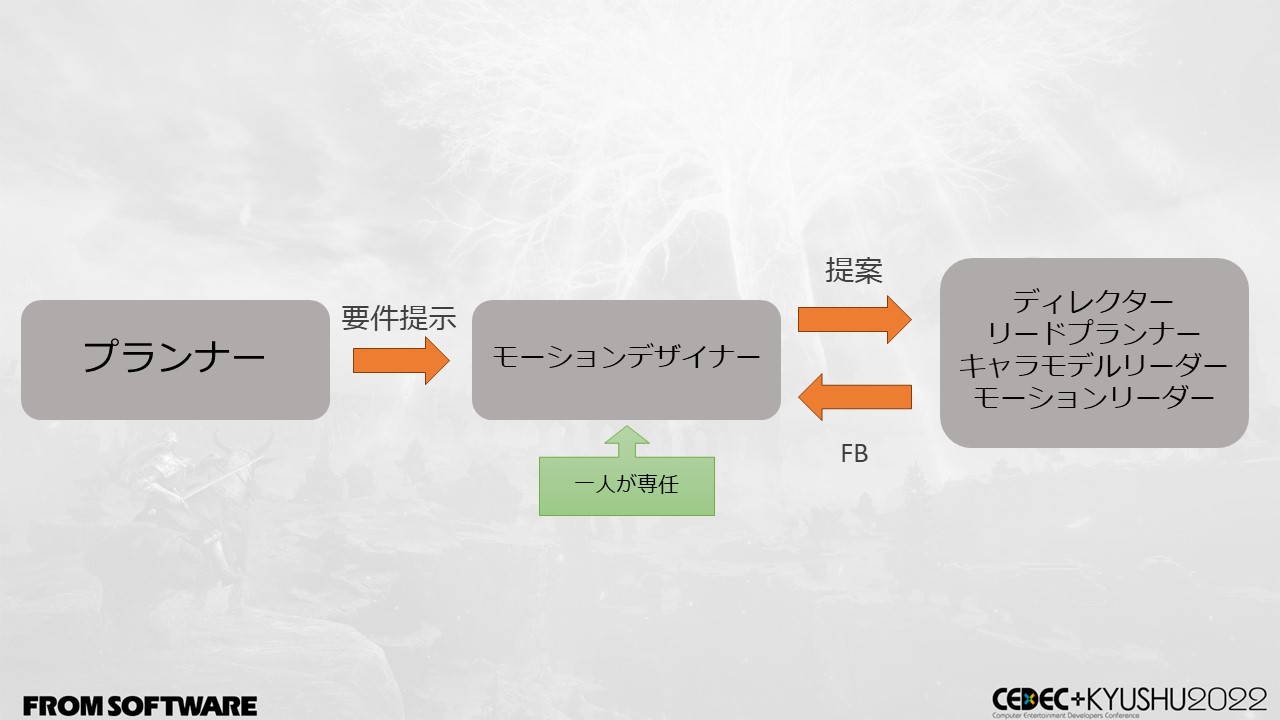

ここで、モーション制作における「キャラのコンセプトの掘り下げ」についても語られました。『ELDEN RING』のモーションの制作フローとしては、プランナーから提示された要件をモーションデザイナーが受けて、そこから作られたモーションをディレクターやリードプランナー、キャラモデルリーダーなどに提案する流れとなっているそうです。

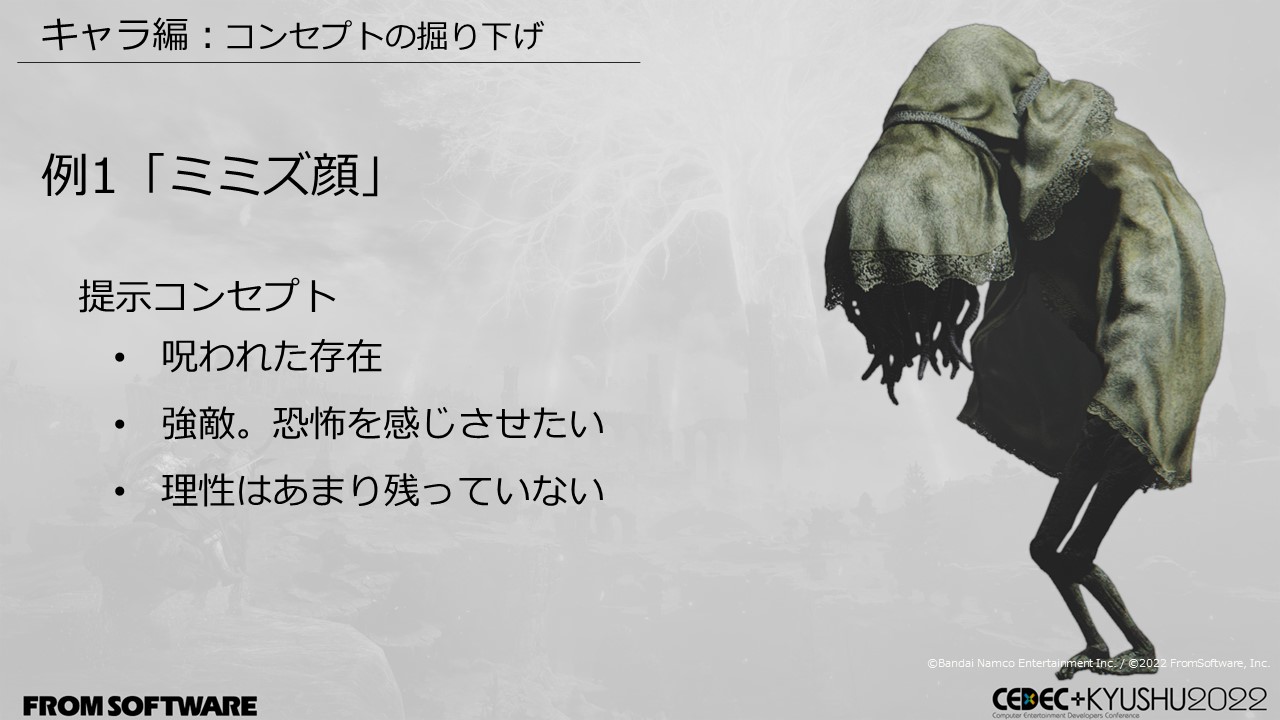

「プランナーが提案したコンセプトを掘り下げる」の例として、「ミミズ顔」という敵キャラクターが挙げられました。

ミミズ顔のコンセプトとして作られたプランナーの提案が、「呪われた存在」「プレイヤーに恐怖を感じさせたい」「理性はあまり残っていない」の3点。これらのコンセプトとキャラクター性をモーションに落とし込むのがモーションデザイナーの仕事です。

|

まずひとつ目に紹介されたモーションが「武器を何も持たない」「頭を叩きつける攻撃」の2点。

「この敵は理性がない」ことを強調するために、武器を持たず、自分の身体が傷つくのをいとわない攻撃をしてくる……そういった狙いがあって作られたモーションだそうです。

「呪われた存在」「プレイヤーに恐怖を感じさせたい」には、髪をかきあげるモーションや、「直接操作キャラクターを食べて咀嚼する攻撃」を用意し、ホラー感を演出しています。

さらに怖さを加えるために、咀嚼攻撃から派生して「そのまま飲み込まれて死亡してしまう」という特殊攻撃パターンを用意したとのこと。これらの攻撃モーションが「プレイヤーに衝撃を与える」ことに繋がっています。

|

続いて例に挙げられたのが、今作の最初に登場する敵キャラクターでもある「接ぎ木の貴公子」。

プランナーから提示されたコンセプトは「元王子としての剣技の名残」「どこか歪みがある」「理性はあまりのこっていない」の3点。引き続き理性があまり残っていないキャラクターとなっていますが、最初にデザインされたモーションは、「剣の使い手であることを強調」した剣戟アクションが多かったとのこと。

しかし、この接ぎ木の貴公子の初期案はディレクターから問題点が指摘され、さらなるモーションの改善をしていくことに。

|

初期案の具体的な問題点として挙げられたのが、「オーソドックスな動きで、キャラとしての特徴が薄い」「見た目に反して、普通の行動範囲」の2点。

そこで接ぎ木の貴公子の「どこか歪みがある」という点を強調するために、「虫」を意識したようなモーションや、複数の腕がある接ぎ木の貴公子のビジュアルを活かす必殺モーションの回転攻撃などを加えていくことで現在の形に至ったそうです。

確かにこちらの方が、どこか歪みがあった上で理性を感じさせない不気味さと恐怖感が強調されており、『ELDEN RING』らしさに繋がっていると筆者は感じました。

これらの「泥臭いカッコ良さ」「殺気の演出」「プレイヤーに感じさせる恐怖や緊張感」を意識して制作されたモーションが、今作の恐ろしくもカッコいいキャラクターの魅力に繋がっているのです。

プレイヤー視点に縛られない演出を。ゴドリックから見えるカットシーンの創意工夫

|

続いてはキャラクター編のもうひとつの重要な要素、「カットシーンでの特徴化」について語られました。

カットシーンだからこそできるキャラクターの見せ方として、「プレイヤー視点に縛られない演出」「インゲームとは異なる切り口」の2点が挙げられました。これらを駆使して、プレイヤーの驚きとなる演出を作るのが重要だったとのこと。

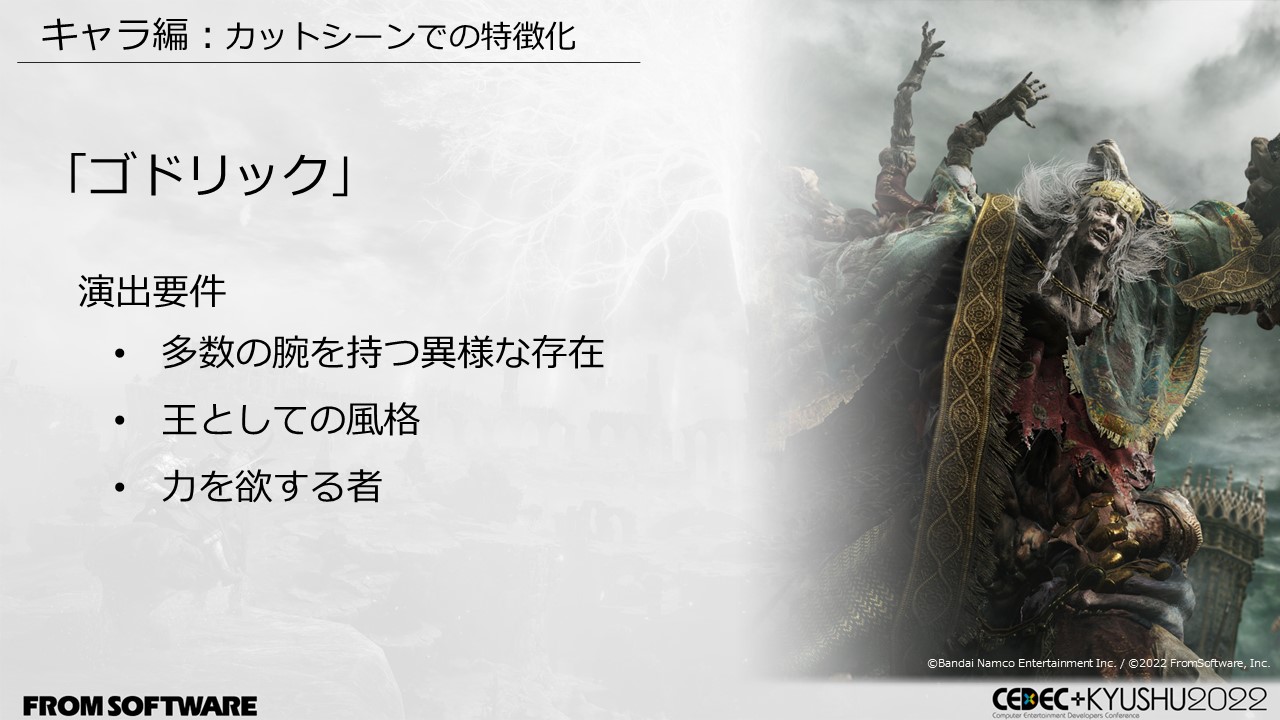

例として挙げられたのが、序盤の大ボスかつ「デミゴッド」の一人でもある「接ぎ木のゴドリック」。

|

ゴドリックの演出要件は、「多数の腕を持つ異様な存在」「王としての風格」「力を欲する者」の3点。

ひとつ目の「多数の腕を持つ異様な存在」。これはゴドリック初登場のカットシーン中にて「徐々にゴドリックの腕が見えてくる」という手法で演出されたそうです。

まず最初にゴドリックの腕と竜が見える。そして武器でもある斧を持つ腕が2本見え、プレイヤーに少し違和感を感じてもらう。そして最後にゴドリックの全身を映して多数の腕を見せることで、インパクトを持たせる。この「段々と異様な雰囲気を出す」のがゴドリックのカットシーンで重要なポイントだったとのこと。

他にもストームヴィル城に向うまでの道のりで出会うNPCの「手を斬られ、足を斬られ、首を斬られ、蜘蛛の一部になったのです」という意味深なセリフや、城内の吊るされた腕や死体が入っていそうな袋などのオブジェクトを通して、プレイヤーに「ゴドリックは何者なのか」という断片的な情報を見せていく手法も行われています。

|

|

しかし、こちらのゴドリックのカットシーンも王としての風格を演出するのに苦戦していたのだそう。

上記のゴドリックのデザイン画を元に作られていたという制作初期のカットシーン。デザイン画としては十分だったものの、デザイン画の「異形のもの」の印象に引きずられて、カットシーンでは王の風格がイマイチ出ない……などの問題点が挙げられていました。

|

そこで解決案として、「思い切ってデザイン画の印象から少し離れた大物感のあるモーションに振り切ってみた」そうです。

立ち振る舞いや所作などを大物っぽく堂々とさせることで、元からあったゴドリックの多数の腕が毅然としたポージングの演出に作用し、斧を真下に叩きつけることで意匠として組み込まれていた斧の獅子の紋章が映り、「王の風格」を最大限引き立たせることに成功しました。

そしてゴドリックには「第2形態への移行カットシーン」も存在しており、そちらも今回のセッションでは言及されました。

|

|

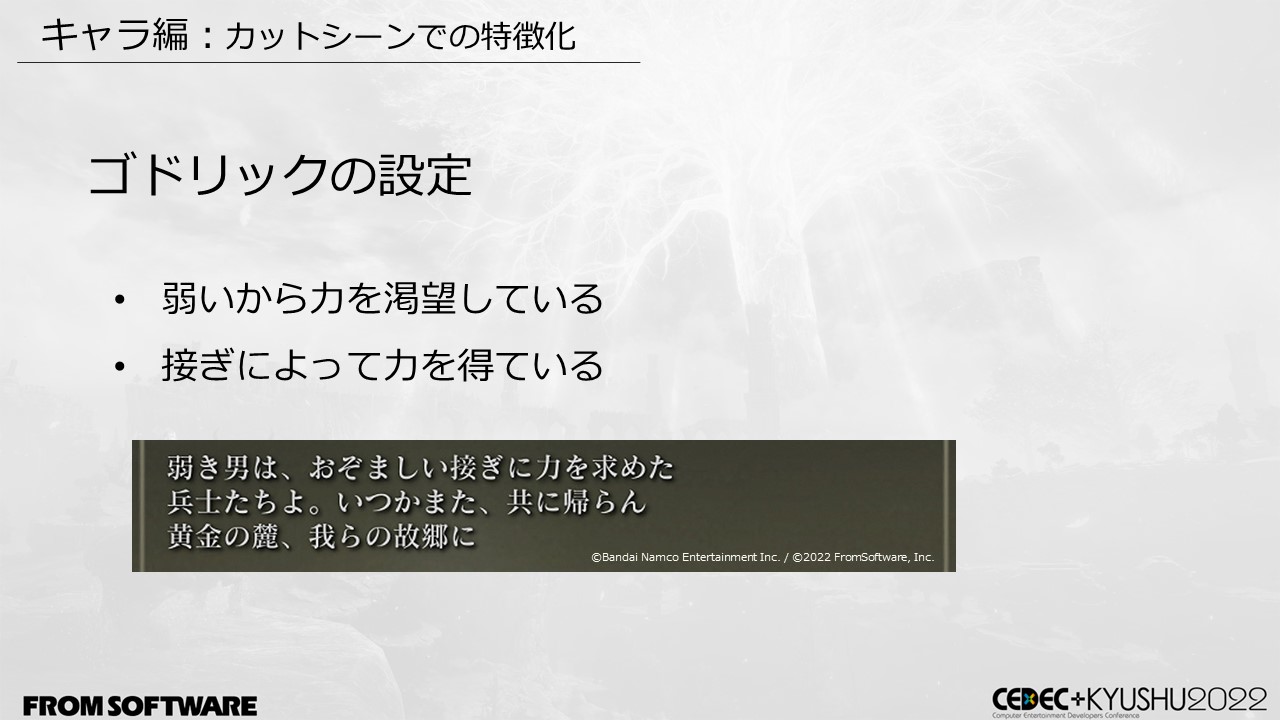

ゴドリックの設定として存在していたのが、「弱いから力を渇望している」「複数の腕を身体に増やす“接ぎ”によって力を得ている」の2点。ゲーム内テキストにおいても、「弱き男は、おぞましき接ぎに力を求めた。兵士たちよ。いつかまた、共に帰らん。黄金の麓、我らの故郷に。」と、ゴドリックの力への渇望と「接ぎ」について触れられています。

そこで第1形態として登場する最初のカットシーンに、「竜の手を撫でて、力を欲しているかのような手の表情」を持たせておくことで、「第2形態で竜と合体することを示唆している」そうです。

冒頭で予兆を感じてもらい、弱い男が力を求めて腕を切り落とし、竜の力を手にするインパクト。第1形態から第2形態への移行を通して、プレイヤーに驚きを感じてもらうのが狙いだったとのこと。

|

|

キャラ編のまとめとしては、「泥臭いカッコよさと、殺気の演出」「特徴が伝わるモーションの制作」「カットシーンによるキャラクターの掘り下げ」の3点が、『ELDEN RING』の敵キャラクターの魅力に繋がっていると語られました。

最後に、これらのおもてなし術は「プレイヤーに常に刺激に満ちた冒険を届けたい」という思いから作られており、多彩な変化と発見、特徴的な敵との戦闘……それらひとつひとつの要素と丁寧に向き合うことで、『ELDEN RING』の壮大かつ細部にまでこだわられたオープンフィールドが完成した、とも語られました。

「『ELDEN RING』の広大なフィールドはどのようにして作られたのか?」「あの強敵はどのような意図を持って作られたのか?」などのこだわりが存分に語られた今回のセッション、いかがだったでしょうか。このレポートを通じて、フロム・ソフトウェアのユーザーをもてなすゲームの作り方を、少しでも知っていただければ幸いです。