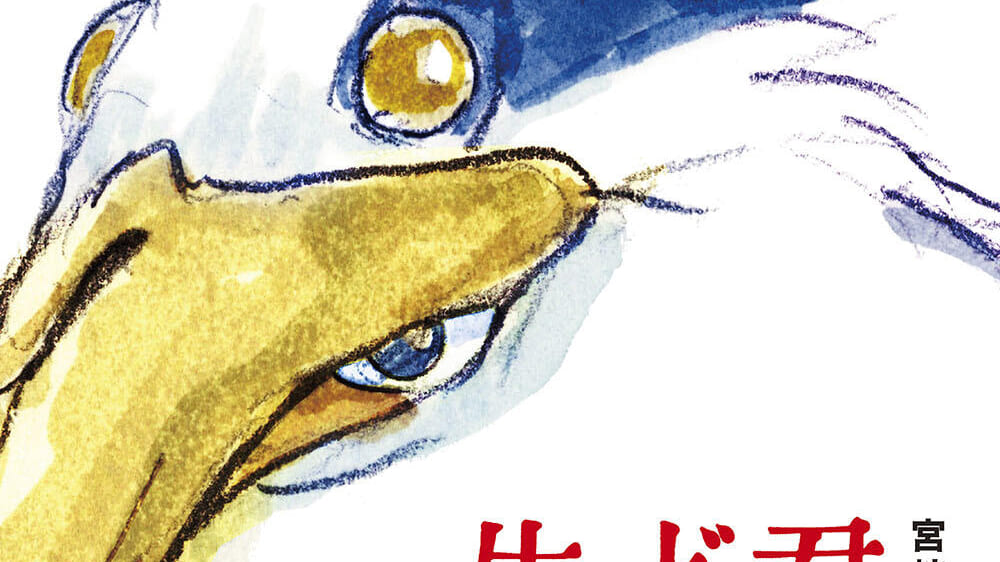

遂に公開された、宮崎駿の最新にして──おそらくは最後の劇場公開作品、『君たちはどう生きるか』。公開までほぼ全ての情報をシャットダウンするという、一種の社会実験のような形で公開に臨んだ本作だが、事前に公開されていたほぼ唯一といっていいキービジュアルを観た時は、正直言って驚いた。そこには「仮面」を被ったキャラクターが描かれているからだ。

鳥の顔の下にさらに三白眼の目が存在するそのイラストは、鳥の「仮面」を被ったなんらかのキャラクターが、本作において重要なキャラクターとして登場することが予感されるものだった。

私は宮崎駿は「仮面」のアニメーション作家だと考えている。宮崎駿がその圧倒的な才能によって傑出した作品群を連発し、やがては国民的、世界的な作家になる過程において、「仮面」の存在は必要不可欠であり、やがては必要とされなくなっていった。そんな彼が再び「仮面」のキャラクターを主軸に据えてアニメーション映画を再び作るという。

「仮面」のアニメーション作家、宮崎駿の帰還。なぜ再び宮崎駿は「仮面」に回帰したのか。私が本作を観るうえでの一番の関心はそこにあった。その前に、まずは宮崎駿が「『仮面』の力を借りて何を表現しようとしたか」についての私なりの考えを述べていこう。

※この記事には『君たちはどう生きるか』に関するネタバレが含まれています。ご注意ください。

文/hamatsu

「仮面」を被せることによって「暴力」を表現した作家、宮崎駿

宮崎駿が監督を務めるアニメーション作品、いわゆる宮崎アニメの幾つもある特徴の一つを端的に述べるならば、子供が観ることを前提につくられたまんが映画をルーツに持ち、そのまんが映画的な老若男女を問わず楽しめる明朗快活な作品性を自作においても継承しつつ、そこに精緻な銃火器、ミリタリー描写を伴う形で「容赦のない暴力表現を取り入れた」という点を挙げたい。

そう、今更当たり前過ぎることだが、宮崎アニメの世界には「暴力」が存在する。それはしばしば劇中の登場人物の命を容易く奪う。子供が夢中になって楽しむ映画としてはいささか過剰なほどだ。

しかし、自身の作品に「暴力」を導入するにあたって、ひとつの問題が存在する。

人の命を奪うほどの「暴力」を描く上では、宮崎アニメの愛嬌があり牧歌的な絵柄のトーンが邪魔をしてしまうのである。

だが、ここで私の指摘する問題点を、宮崎アニメを見るうえで感じ取った人はいるだろうか。おそらくあまり居ないだろう。なぜかと言えば、当の宮崎駿自身が絵柄のトーンと、自分が描こうとする作品内容との乖離という問題について誰よりも先に把握済みで、その問題へ対処するための手も周到にうっているからである。

宮崎駿は、自身のルーツともいうべき、『アルプスの少女ハイジ』や『母をたずねて三千里』などのかわいらしい絵柄や牧歌的な世界観を根本の部分においては引き継ぎながらそこのみには留まらず、自身の監督作品においては如何にしてその表現領域を拡張したのか。

その手法は至ってシンプルだ。それは、様々なキャラクターに対して「仮面」を被せたのである。

宮崎駿が初めてほぼ全編にわたって演出を務めた『未来少年コナン』において物語の後半、ついにかつて世界を焼き尽くした巨大な爆撃機、ギガントが起動する時、そこに乗り込む戦闘員たちは親玉のレプカを筆頭に目を覆うゴーグル付きのヘルメットという形の「仮面」を被る。

宮崎アニメの始まりにして最高傑作に挙げる人も少なくないであろう『未来少年コナン』は全編にわたって宮崎駿テイストに溢れる傑作中の傑作だが、序盤のちょっと悪めの顔をしているおじさんがたちが、縦横無尽に暴れまわるコナンを仕留めようと機関銃を乱射するシーンの緊張感の無さはどうにも気になる。基本的には人の良さそうな、根っこの部分はそんなに悪い人ではなさそうなおじさんが頑張って悪いことをしている、という印象を受けてしまうのだ。

その欠点について、おそらくは宮崎駿は気づいていたのではないかと思う。そして後半のより物語が緊迫感を増し、世界を焼き尽くせるほどの最終兵器に乗り込む戦闘員たちが、悪人に見えないおじさんのままではまずいわけである。気のいい連中はダイス船長とその仲間達で充分なのだ。そんな宮崎駿の絵柄が根本的に抱えている人懐っこさを打ち消すために必要とされたのがゴーグル付きのヘルメットという「仮面」なのである。

そして「仮面」を装着したキャラクター達は見事にその愛嬌を打ち消し、冷酷な戦闘マシーンへの変貌に成功している。更に「仮面」をつければキャラクターを個々に描き分ける必要もなくなる。スケジュールに余裕のないTVシリーズ作品にとって、それは一挙両得のすばらしいアイディアだったのだろう。ちなみにゲームにおいて仮面をつけた戦闘モブ集団みたいなのが現れたら、それは十中八九工数削減のためにお面を被っていると思ってよい。

『ルパン三世 カリオストロの城』の序盤でルパンと次元の命を狙い、次元のマグナムをはじき返すほどの装甲に身を包んだ冷酷な暗殺者たちもまた、「仮面」を被りし者たちである。あのルパンと次元が一時的に撤退せざるを得ないほどに強力な暗殺者たちが醸す、「コイツら確実に命を獲りに来ている」という殺意と緊張感もまた「仮面」があってこその賜物である。

ルパン達の反撃によってその「仮面」を失った瞬間その魔法は解ける。そこで白日の下に晒されるのは、やはりそんなに悪い人でもなさそうな、コメディ感あふれるおじさんの姿なのだ。

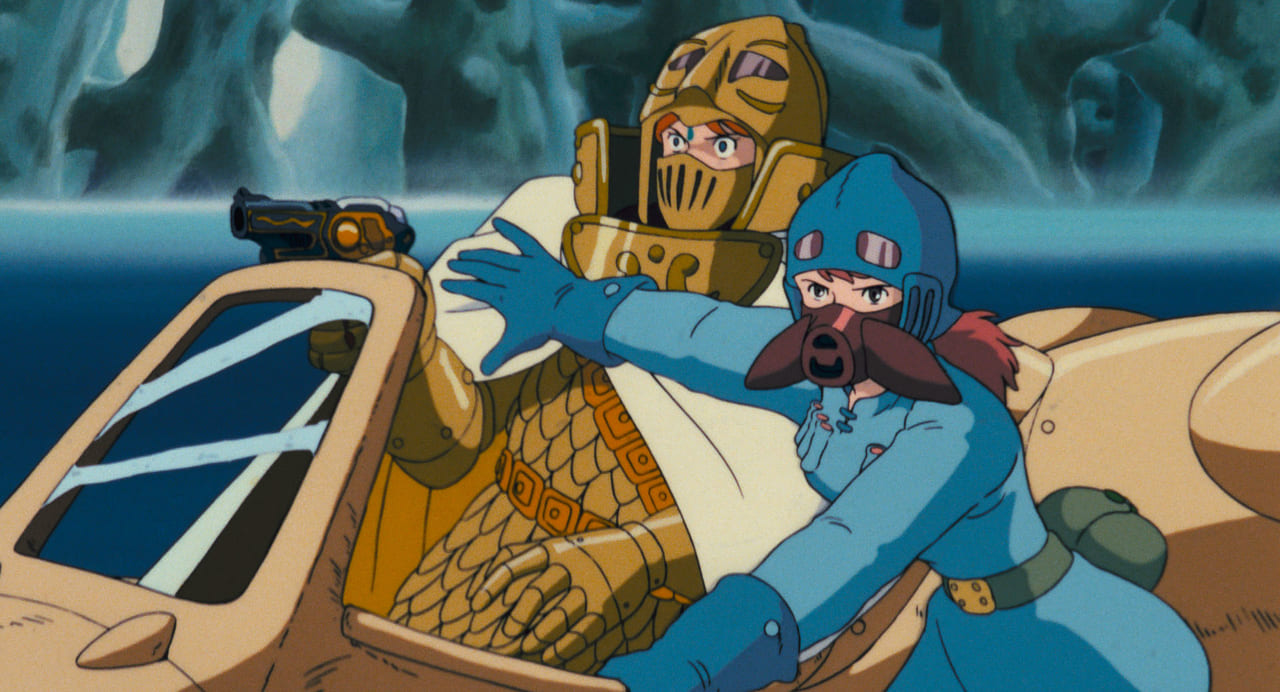

続く『風の谷のナウシカ』においては「仮面」は単なる悪役に留まらず、あらゆるキャラクターに付与されるようになる。主人公のナウシカは登場時点では腐海を歩くためには必要なマスクとゴーグルを掛け、全く顔が見えない。そこからゴーグルを外し、口元のマスクを外すまでにたっぷりと時間をかけることで、冒頭だけで主人公ナウシカへの興味が否応なくわいてくるような仕掛けになっている演出は、実に見事だ。

この時点で、宮崎駿は「仮面」を悪役を効果的に演出するためのツールには留まらず、主人公側の存在感を引き立たせるためにも活用できるツールとして、「仮面」の扱い方が明らかに上達している。そして、その後に襲来するクシャナ殿下率いるトルメキア兵や腐海一の剣士ユパなど、それぞれのキャラクターがそれぞれの「仮面」を状況に応じて着脱するという、「仮面」の饗宴といっていいような状況が全編に渡って描かれる。ついでに言っておくと漫画版の『風の谷のナウシカ』ではその『仮面』のバリエーション、活用法の巧みさがさらに増しているので興味ある方はご一読あれ。

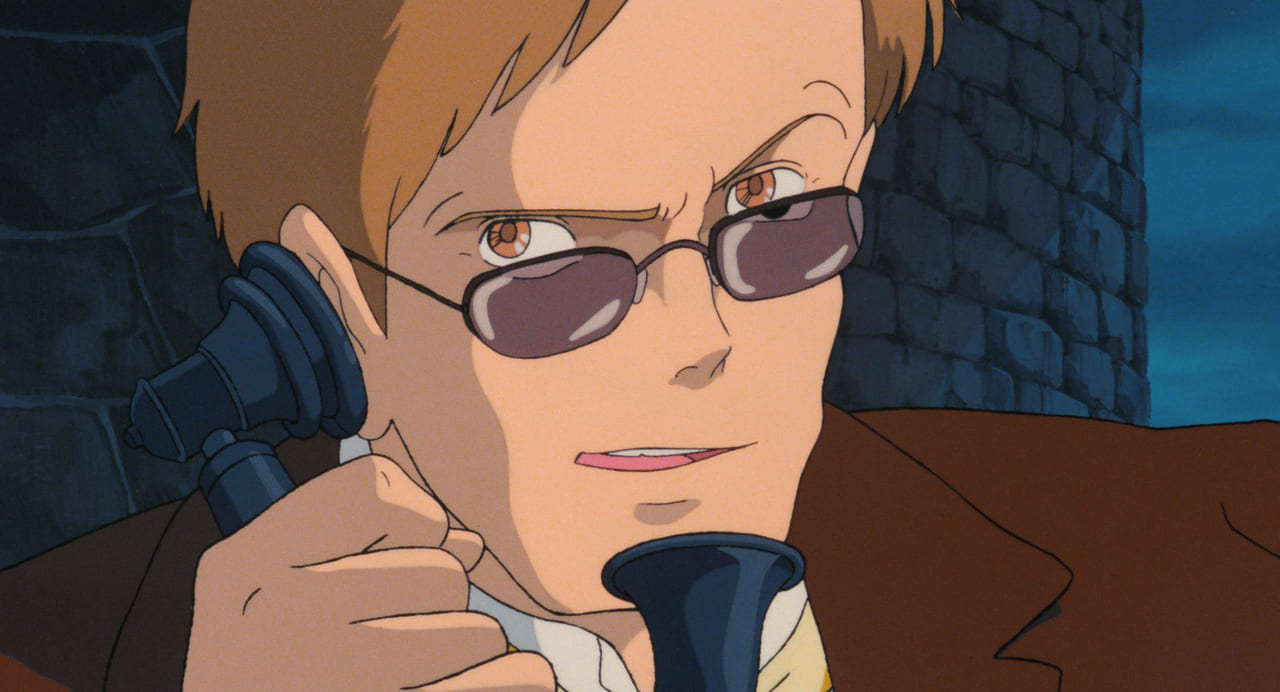

そしてさらに続く『天空の城ラピュタ』にて、宮崎アニメにおける『仮面』の表現は一つのピークを迎える。本作における悪役であり、宮崎アニメ史上屈指の明確な「悪」のキャラクターであるムスカ大佐は、最小にして最強の「仮面」である「色つき眼鏡」を装着している。

このあらゆる状況に応じて、キャラクターの目を描く時もあれば覆う時もあり、悪役としてのキャラクターの奥行きを状況に応じて見事に可変させる「色つき眼鏡」の獲得によってムスカ大佐はジブリアニメ史上最大の悪役として君臨し、「人がゴミのようだ」という名言を冷酷に言い放つことが出来たのである。これが「サングラス」では目を覆い隠し過ぎてキャラクターが平板になってしまうし、眼鏡ではムスカが元々持っているインテリで線の細い印象を強めてしまう。

そして、そんな彼が「悪役」としての終わりを迎える時に何が起きたのかと言えば、それはムスカをムスカたらしめる「仮面」である「色つき眼鏡」が破壊されるその時なのである。

その後、『となりのトトロ』と『魔女の宅急便』という「仮面」をそこまで必要としない、いわば「暴力」を必要としない2つの作品を経て、再び物語の根本に「仮面」が据えられた作品が登場する。『紅の豚』である。

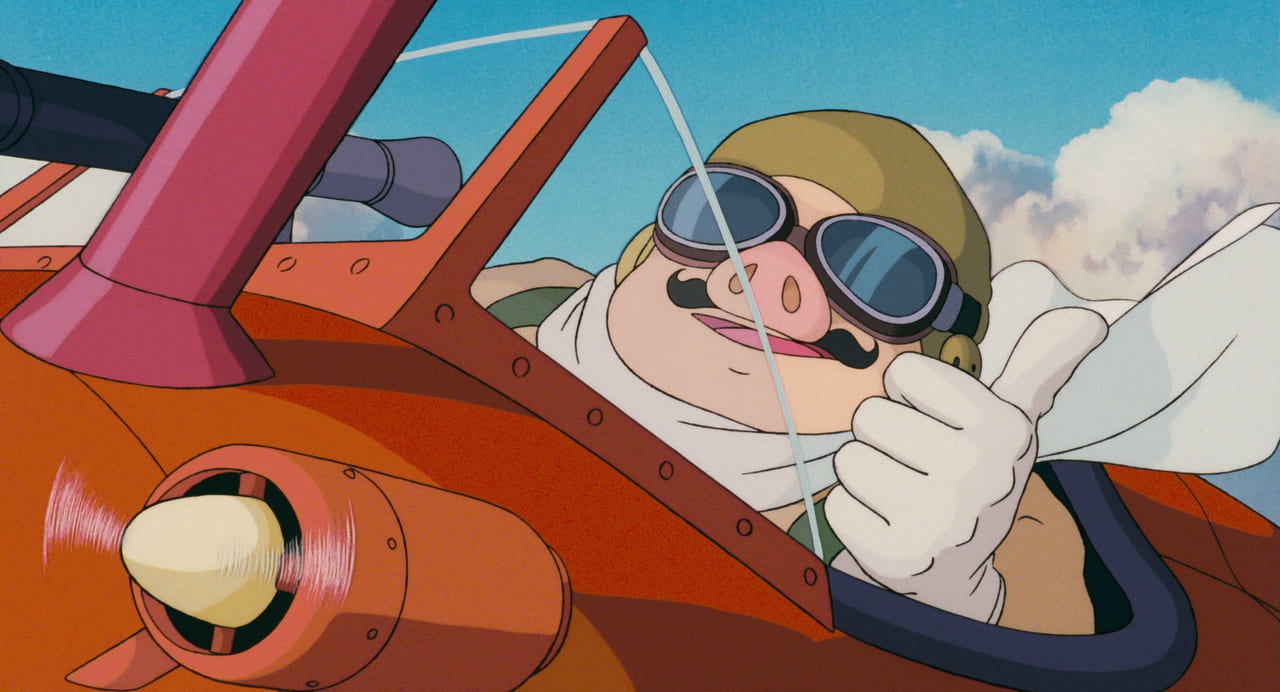

『紅の豚』の主人公、ポルコ・ロッソは自身に魔法をかけることで元々は人間であったが、現在では豚の顔をしており、そこに追加するように真っ黒なサングラスをかけている。このポルコ・ロッソというキャラクターは豚の顔と、サングラスという二つの「仮面」によって何重にも自分を覆い隠そうとするキャラクターなのである。

モデルグラフィックス誌で連載し、単行本化もされている『宮崎駿の雑想ノート』や『紅の豚』の原作となった『飛行艇時代』などを読んでいた人なら周知の事実として、宮崎駿が自分の漫画にキャラクターとして自分自身を登場するときの自画像は、デフォルメされた豚の姿をしている。そんな宮崎駿が豚の顔をした人間を主人公に据えた『紅の豚』を作る以上、そこには自分の姿が重ねられていると思って間違いはないだろう。

自作品に自分のモデルと言っていいであろうキャラクターを主人公として登場させ、「カッコイイとは、こういうことさ。」という糸井重里によるキャッチコピーをつける。ここまでのことをしながら、それを描く本人は二重の仮面を被せて明らかに「照れ」が生じている。

元々は自身の作品に違和感なく「暴力」を持ち込むために必要とされたのが「仮面」だったのだが、『紅の豚』には激しい空中戦こそ描かれるものの、血生臭い命のやり取りは起こらないし、作中一番の飛行艇乗りであるポルコが率先してそんな「暴力」から一貫して背を向けようとしている。

「暴力」を発生させる装置である飛行艇や、キャラクターを冷たい戦闘マシーンに変貌させる「仮面」は頻出するにもかかわらず、なにより主人公自体がだれよりも分厚い「仮面」で自身を覆い隠しながら、その「暴力」の発動を全力で拒否しようとする映画、『紅の豚』とはそんなねじれた作品である。

この時点で宮崎駿は自身が「仮面」を得ることで達成できたことに対して、明らかに複雑な感情を抱くようになっている。ムスカ大佐のような希代の悪役を描いていた宮崎駿はもう居ないのである。宮崎アニメが作中において明確な悪役を設定しなくなることで、次第に内容的な混乱をきたし始める発端の作品と言えるだろう(改めて『紅の豚』を観るとその久石譲の鮮烈なオープニング曲から始まる序盤からラストまで貫かれる陽気な劇中の空気にやられて一気に見てしまう大変に力のある作品なのだけど)。

ムスカという最大の悪役と、ポルコという宮崎駿自身を最も濃厚に投影した主人公にそれぞれの「仮面」を付与し、その後も『もののけ姫』や『千と千尋の神隠し』においても、ナウシカ以来の「仮面」を付与されたヒロインであるサンや、全てを飲み込もうとしながら何者にもなれないカオナシなど強い印象を残す「仮面」のキャラクターは登場するものの、次第に宮崎アニメにとって「仮面」の存在感は希薄なものとなっていく。

『ハウルの動く城』『崖の上のポニョ』や『風立ちぬ』といった後期の作品においてはキャラクターの顔の大部分を覆い隠す「仮面」は必要とされず、むしろそれぞれのキャラクターの本当の姿を、如何に誠実に正直に表現するかに注力された作品のように思える。それでもマルクルの変装シーンなどは超絶にカワイイのだけれど。

フィルモグラフィーを重ね、紛れもなく当代随一の国民的映画監督となり、『千と千尋の神隠し』ではアカデミー賞を獲得するなど、世界的な評価も確固たるものとした宮崎駿にとって、かつてのような激しい「暴力」の表現も、涙ぐましいような作業工数削減のための工夫も必要なものではなくなったのだろう。

代わりにあるのは、より正直に、誠実に曝け出した素の、ありのままの己の姿である。宮崎駿の引退作とされた『風立ちぬ』の主人公の声を演じるのは、かつて『紅の豚』のその何重にも自身を覆い隠す姿勢を厳しく批判した庵野秀明である。「宮崎駿の一番の弟子」と呼んでも差し支えないような彼に自分を投影した主人公を演じさせ、これ以上ないほどに素直に、誠意を込めて包み隠さず表現した映画を作り上げて引退する。一人の映画監督の終わりとしてはこれ以上ない見事な幕引きだろう。

しかし、すでにご存じのとおり、宮崎駿はこれでは終わらなかったわけである。

そしてこの話は冒頭の問いかけに戻る。

引退したはずの彼が手掛ける新作映画は公開までほとんどの情報が伏せられており、明かされているのは、『君たちはどう生きるか』というタイトルと一匹の鳥のような生き物が描かれたイラスト一枚だけであった。

そしてその、ほぼ唯一といっていいビジュアルイメージであるアオサギには「仮面」が付与されている。

「仮面」のアニメーション作家、宮崎駿の帰還である。

『君たちはどう生きるか』におけるアオサギと「仮面」

なぜ、おそらくは今度こそ最後の劇場作品になるであろうこの『君たちはどう生きるか』で、かつての宮崎アニメにおいて最大限活用され、やがて必要とはされなくなった「仮面」を被ったキャラクターを登場させるのだろうか。私の最大の関心はそこにあった。

そして、映画を鑑賞し終えた今となっては、アオサギという「仮面」が付与されたキャラクターが劇中でどのような役回りを担い、最終的には主人公とどのような関係性に至るのかということの全てに合点がいった。

既に様々な人が指摘しているように、アオサギというキャラクターは明らかにスタジオジブリのプロデューサーである鈴木敏夫がモデルになったキャラクターだろう。主人公を惑わし、言葉巧みに誘い、時には命を失いかねないほどに激しくぶつかり合うことすら辞さずに自身のフィールドに引き込もうとするアオサギはまさしく、宮崎駿をアニメーションの世界に繋ぎとめようと手練手管を尽くす鈴木敏夫そのものだ。

|

その信用の出来なさ、うさん臭さ含めて「仮面」を付与されるのがこれほど似合うキャラクターもいない。数少ない事前に公開されたイラストに描かれ、映画の「顔」としての観客の興味を引く神秘性とマスコットキャラクターとしての愛らしさ、そして正体を現わして以降の“俗物感あふれるキモさ”が一つのキャラクターに共存できているのは、彼が「仮面」の機能を最大限活用しているキャラクターだからである。終盤にはわざわざ自前で用意した「仮面」まで装着するのだから、相当に徹底して「仮面」のキャラクターとして造形されていると考えていいだろう。

しかし、そんなアオサギを主人公は最後に彼は「友達」だと言う。それは宮崎駿が鈴木敏夫に送るメッセージだと言えるのだろうけれども、宮崎駿のアニメーションにとって決定的に重要な役割をはたしてきた「仮面」と、それを付与されたアオサギというキャラクターへの言葉でもある。

かつて宮崎駿は自身のアニメーションに「仮面」を求め、必要とした。なぜなら、それが無いと自分が求める表現が出来ないからだ。そしてそれは自分のエゴであり、自分の抱える「悪意」の表現であったのかもしれない。それは本来であれば必要とはされなかった、周囲の人間が顔をしかめかねないほどに過剰な「暴力」の表現だったからだ。

だから本作の主人公は劇中の序盤で過剰なまでの血を、それも自らの手によって流す。やがて血は止まり、傷は癒えたとしても傷跡は残る。自分のやってきた過去は消えない。

うさん臭く、信用が出来なく、不純なモノの集合体のようなアオサギといういくつもの「仮面」を身にまとうキャラクターは本作で最もアニメーション的にも注力されたキャラクターだが、そんな彼を「友達」と呼称し共に歩むことを選ぶ主人公は、「なんだかんだで腐れ縁の仲間を大事にする」ということを選択すると同時に、自身がかつて表現し、やがては距離を置くようにもなったかつての自身の作品群、自身の足跡を改めて認めなおして肯定するということでもあるのではないかと思う。

自作のセルフオマージュに溢れつつも、その各種アニメーションの内容は全盛期の宮崎駿に比べれば決定的なまでの衰えを感じるなど、全編にわたってこれまで以上の「老い」を感じずにはおれない、寂しい作品であったこともまた間違いないだろう。

とくにアオサギ以外の人間ではない生物たちの造形的な凡庸さなどには目を覆いたくなってしまったし、ただただ生理的に気持ちのいい動きをするアニメーションの快感も相当に減じてしまっている点などは娯楽作品としてはなかなかに致命的だと思う。だが、最終的に主人公が至った結論とアオサギという仮面のキャラクターの在り方に、私は映画観賞中に心をつかまれ、最終的には感動してしまった。

制作過程やその内容などあらゆる面で壮絶な傑作である『かぐや姫の物語』を遺作とする高畑勲のクリエイターとしての生き様は凄まじいし、美しいとも言えるだろう。だが、「老い」でボロボロになりながらも、うさん臭い相方と共にかつては不純なものを孕むと思っていた自分の好きなもの、やりたかったことを「やっぱ好きだわ」っつって自己肯定して、ふてぶてしく生きていく様もそんなに悪いものではない。

今作が今度こそ最後の作品になるかと思っていたが、なんだかんだでもう何本か映画を作るんじゃないかと思うし、死ぬまでなんらかの創作活動はしていくのだろう。そして、鈴木敏夫も死ぬまでそれに付き合わされるのだろう。

最後に補足的に言及しておくと、今作で最も興味深かったのは声優のキャスティングである。特に木村拓哉と菅田将暉の二人は印象に残った。主人公の父親を演じる木村拓哉は主人公ではない明確な脇役を演じる木村拓哉という時点で貴重だし、また自分の人生においては常に世界の中心に居てまだまだ主人公としての自分を降りるつもりはないんだろうなあっていうある種現代的な若々しいお父さん役を、嫌味になりそうでならなそうでなりそうみたいなギリギリのバランスを、見事に演じきっていて素晴らしい。

また、菅田将暉は実写映画では絶対に演じることはなさそうな、キモいおじさんばけもの鳥(アオサギの持つキモさは間違いなく意図して演出されている)としてのアオサギの声をこれまた見事に演じており、両者にとっても新境地と言える演技を披露している。

そして『となりのトトロ』の糸井重里から、『風立ちぬ』の庵野秀明まで散々毀誉褒貶の激しかった宮崎アニメの「本業声優じゃない人キャスティング」も、ここに来て最高の成果を上げるに至ったと言っていいだろう。アニメーション部分では散々に「老い」を感じたものの、そういう部分においては映画監督としての一種の「成長」、「成熟」を感じさせる映画にもなっているのである(そういう部分での「成熟」はそもそも求めてないって意見もあるだろうけど)。

アニメーションというフィルター、アニメーションという「仮面」を通すことで演じる側もまたその表現領域の幅を拡張し、自由になれる。そんなアニメーションの可能性みたいなものを改めて気づかせてくれる映画だったのではないかと思う。