『ファイナルファンタジーVII』、『スーパーマリオRPG』、『バテン・カイトス』、『幻想水滸伝』など名作RPGのリマスター/リメイクが相次いでいる。

そんななか筆者がもっともリマスター/リメイクを待ち望んでいるRPGがある。それがコーエー(現・コーエーテクモゲームス)が発売した『ジルオール』だ。

自由度の高い「フリーシナリオシステム」と銘打っており、重厚な中世ファンタジー世界を気ままに冒険できるだけでなく、しばしば「乙女ゲー」、「ギャルゲー」と評されるほど、個性豊かなキャラクターたちと関係性を深めていけることが特徴だ。

|

筆者は最初にオリジナル版『ジルオール』と出会い、その後にはリメイク版『ジルオール インフィニット』、その拡張版『ジルオール インフィニット プラス』もプレイしている。すべてのバージョンを含めると10周近くはプレイしているのではないかと思う。

しかしオリジナル版でもエンディングが20種類以上、『ジルオール インフィニット プラス』ではエンディングは50種類以上あり、10周程度では『ジルオール』を楽しみつくしたとは言い難い。本作は1周だけでも十分楽しいのだが、むしろ周回プレイをしたときに異なるシナリオ展開を体験することで、イベントの多彩さ、世界観の奥深さに驚くゲームである。だからこそ現行機で『ジルオール』のリマスター/リメイクを楽しみたいという気持ちが強い。

実は、コーエーテクモホールディングス代表取締役社長の襟川陽一氏(シブサワ・コウ氏)は、2021年のインタビューで、昨今のゲームにて過去作のリマスター/リメイクが相次いでいることを念頭に「いずれ『ジルオール』がそうなる可能性も0ではないと思います」と気になる発言をしている。

そこで今回は、昨今のリマスター/リメイクの波に乗って、今後『ジルオール』が現代によみがえることを、ひとりのファンとして願いつつ、多くの人に本作の魅力を紹介してみたい。『ジルオール』はコアなファンはいるものの、残念ながらまだまだ知られざる傑作だと思うからだ。

なお本記事の画像は、すべて『ジルオール インフィニット プラス』、もしくは同作の公式サイトからのものを使用している。

文/福山幸司

『ジルオール』とはなにか

『ジルオール』は1999年に初代プレイステーション向けに発売されたターン制コマンド式バトルのRPGだ。フィールド表現は、同年に発売された『ファイナルファンタジーVIII』のように、静止画の背景CGに、ポリゴンキャラクターが歩くグラフィックスタイルとなっている。戦闘はシンボルエンカウントバトル方式になっており、敵を避けながら進むことも可能だ。

2005年には新規キャラクター・イベントを加え、グラフィックもPS2に合わせたリメイク版『ジルオール インフィニット』が発売、さらにそれに追加イベントを収録した拡張版である『ジルオール インフィニット プラス』がPSP向けに2009年に発売している。PSP版はPS Vitaでダウンロード版が税別1529円で購入できるので、今から遊ぶならPS Vitaが手軽になるだろう。

本作には「ソウル」と呼ばれる独自の成長システムがあるが、「戦闘・成長を楽しむRPG」というより、あくまで主軸は「ストーリー・世界観・キャラクターを楽しむRPG」となっている。

たとえば戦闘では、ボタンを押せば攻撃モーションを省略できるため、かなりサクサクと戦闘を進められるようになっている。この戦闘速度の省略要素は現代のゲームにおいても珍しいだろうし、ボタンさえ連打すれば、ザコ戦だろうとボス戦だろうと戦闘はあっという間に終わってしまう。

|

本作は既存のRPGと比べると、戦闘の比重は軽めで、駆け引きの要素は薄い。しかし「ストーリー・世界観・キャラクターを楽しむための、あくまで添え物としての戦闘」として考えると、この「軽さ」は正解だろう。本作はなにより「物語」に価値が置かれているゲームであり、戦闘システムはその物語体験を阻害しないように作られている。

メインキャラクターデザインは、ファミコン版『ウィザードリィ』などでモンスターデザインを手がけたイラストレーターの末弥純氏が手がけており、一見すると本格ファンタジーを予感させる「硬派」な印象を受ける作品である。

実際、本作の舞台である「バイアシオン大陸」は、かつて魔王バロルが君臨した強国「ディンガル帝国」と、身分社会であり竜騎士団を要する「ロストール王国」の二大大国が君臨しており、両国間で火花を散らすという、中世・戦記物ファンタジーとしての色濃い世界観となっている。

さらには国ごとに将軍や宰相、貴族、豪商など細かいキャラクターが存在しており、内部で権力闘争をしたり、そこに神々や竜王、古代魔法帝国といった神話、伝説的要素が加わる。

|

|

このように膨大な設定に裏付けられた「硬派な中世ファンタジー世界」なのは間違いないのだが、主要キャラクターには「親密度」があり攻略可能なため、本作はファンから「乙女ゲー」、「ギャルゲー」とも評されている幅の広い魅力をもっている。実はそれこそ『ジルオール』の本質をズバリ突いているとも思えるのだが、それについては後で詳しく説明することにして、まずは本作の重要な魅力である「自由度の高さ」について語ってみたい。

重厚な世界観を背景に「ひとりの冒険者」として自由に旅をする

本作は重厚なファンタジー世界を舞台にしているものの、主人公はその世界にいる、あくまで「ひとりの冒険者」という立場だ。

たとえば『タクティクス・オウガ』のように義憤に燃えるレジスタンスでもなければ、『ファイナルファンタジーXVI』のような亡国の王子でもない。どちらかというと『ドラゴンクエスト』シリーズのように、能動的にしゃべることがない無色透明なタイプの主人公である。強固な信念や目的を持っているわけではなく、主人公がどのようなキャラクターなのかはプレイヤーの想像に任されている。

|

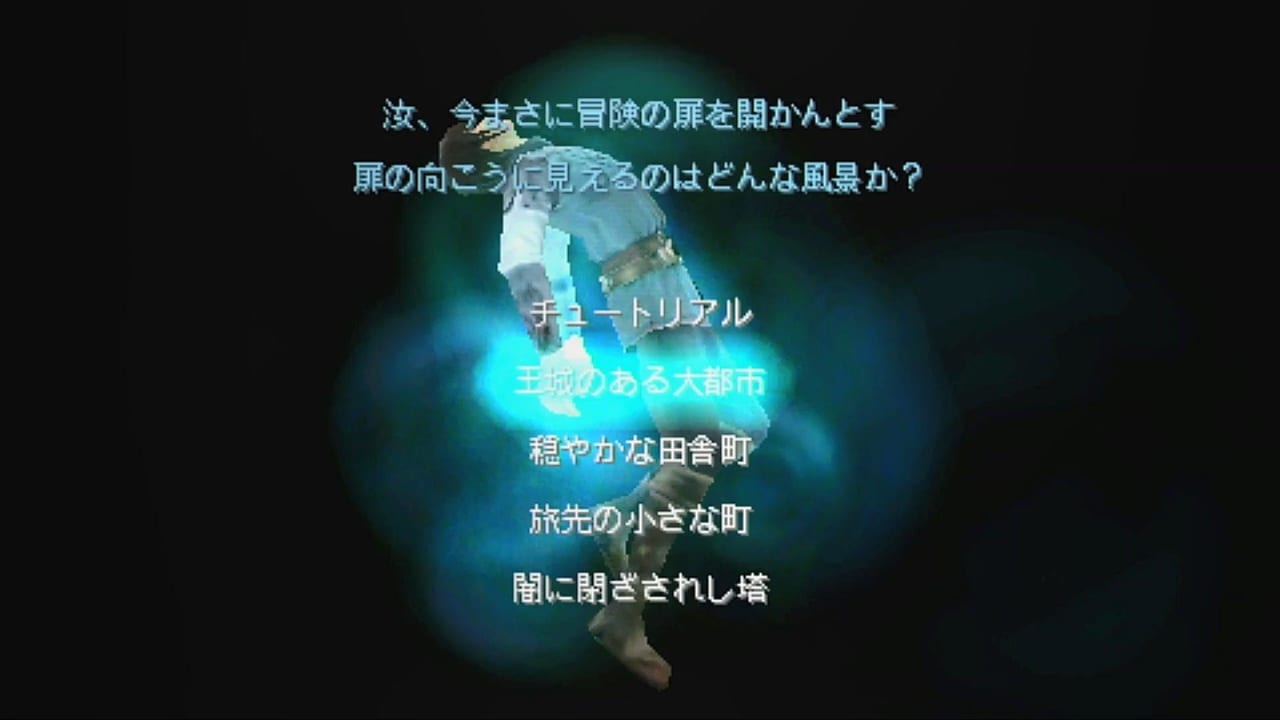

ゲームがはじまると性別やスタート地点を任意に選ぶことが可能で、それによって「平民街で暮らす少年」、「小さな村で暮らす少女」、「行商人の子供」などのバックグラウンドが決まってくる。こうした序盤のリニアな展開を超えたら、冒険者ギルドに登録して、後は自由に冒険を満喫できる。

なお「ゴブリンに奪われた聖杯を探す」という、今風にいうとメインクエストのようなものがあるのだが、このクエストは別にある程度はスルーしてもかまわない。これをクリアしたからといって、ゲーム自体のエンディングに直結するわけではないし、クリアせずともゲームのエンディングを迎えることができる。ちなみに本作は通常ルートのラスボスを先回りして倒すことすらも可能だ。

|

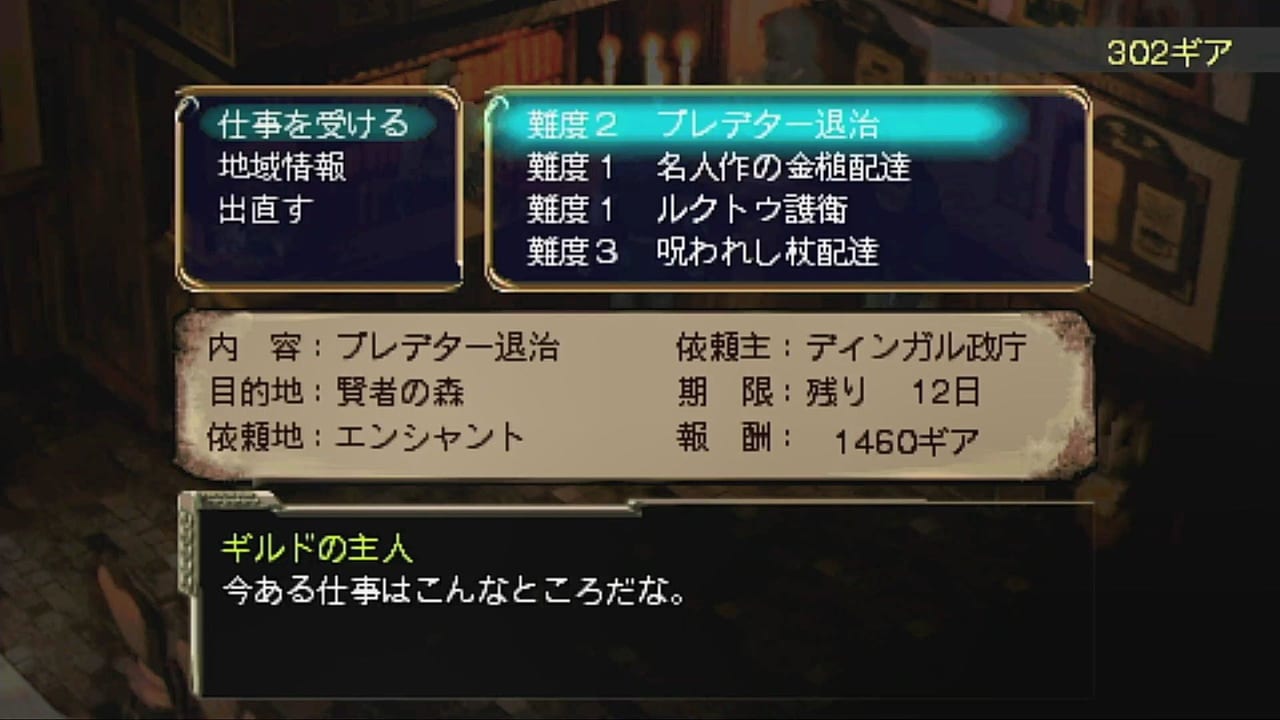

ゲームのコアとなるのは各町にある「冒険者ギルド」で依頼を受けることである。

その依頼とは「森で行方不明の人を捜索してくれ」、「この荷物/人を村に届けてくれ」、「凶悪な魔物が洞窟にいるので退治してくれ」、「アイテムを手に入れてきてくれ」などの他愛もないもので、いわゆる「お使いクエスト」である。シンボルエンカウントなので、敵を避けることもできるので、短時間でサクッと依頼をこなしつつ、テンポよく経験値とお金が手に入る。

そうしたなかで「伝説的な勇者」や、「先輩の冒険者」と出会ったり、「有力な貴族」や「大富豪」とコネができたりしていく。最初こそ無名だったが周りから一目置かれ始めるのが、冒険する楽しさを盛り上げてくれる。こうした過程を経て、本作には、さまざまな立場の膨大なキャラクターが登場するという「群像劇」的な側面がだんだん見えてくるようになる。

“群像劇”と“時間概念”で表現した「時代が動く」面白さ

冒険者ギルドのクエストは「12日以内」や「30日以内」などの時間制限がある。実は本作には「時間概念」があり、宿屋に泊まったり、フィールドを移動することでどんどん時間が経過していく。

そこで勃発するのが「歴史イベント」だ。具体的な詳細については書かないが、バイアシオン大陸を揺るがす一大イベントである。こうした歴史イベントは冒険者である主人公が、あずかり知らぬところで起きる。そうした出来事に主人公は積極的に関与するのか、そもそも関与せずに静観するのか。そういったこともやはりプレイヤーの選択に委ねられている。

こうした当事者ではない歴史イベントへの距離感は、ある意味で独自の臨場感を持っている。なぜなら現実における「動乱」、「戦争」、「革命」といった歴史的な出来事に対して、我々はその多くは報道で間接的に知るだけだからだ。そしてその出来事を知ったからといって、その現場に向かい、渦中の当事者となるというのもなかなかしない。

本作の歴史イベントでは、そうした現実と同じ距離感ではじまり、渦中にもぐりこみ、歴史の当事者のひとりになる、という一連の流れを疑似体験できる。

|

さらに歴史イベントには、冒険中に出会ったキャラクターがしばしば参加していることがある。そうしたなかには好感を持っていたキャラクターが敵対することもあり、結果的にプレイヤーが望んでいなかった不幸な結末に至ることもあるだろう。つまり歴史イベントとは、冒険中に出会ったさまざまなキャラクターが集合的に相まみえる「時代が動く」ことを表現したダイナミックなイベントでもある。

こうして登場する膨大なキャラクターたちには「親密度」が設定されている。そしてこの「親密度」こそ、本作の最大の醍醐味となっている。

実は本質は「恋愛ゲーム」だった?親密度によるキャラクターイベント

キャラクターたちの親密度をあげることで生まれる細かな台詞の変化や心情描写は、さすが『アンジェリーク』や『金色のコルダ』などを送りだしたコーエーと言うべきか、プレイヤーの心をつかんでいくものがある。

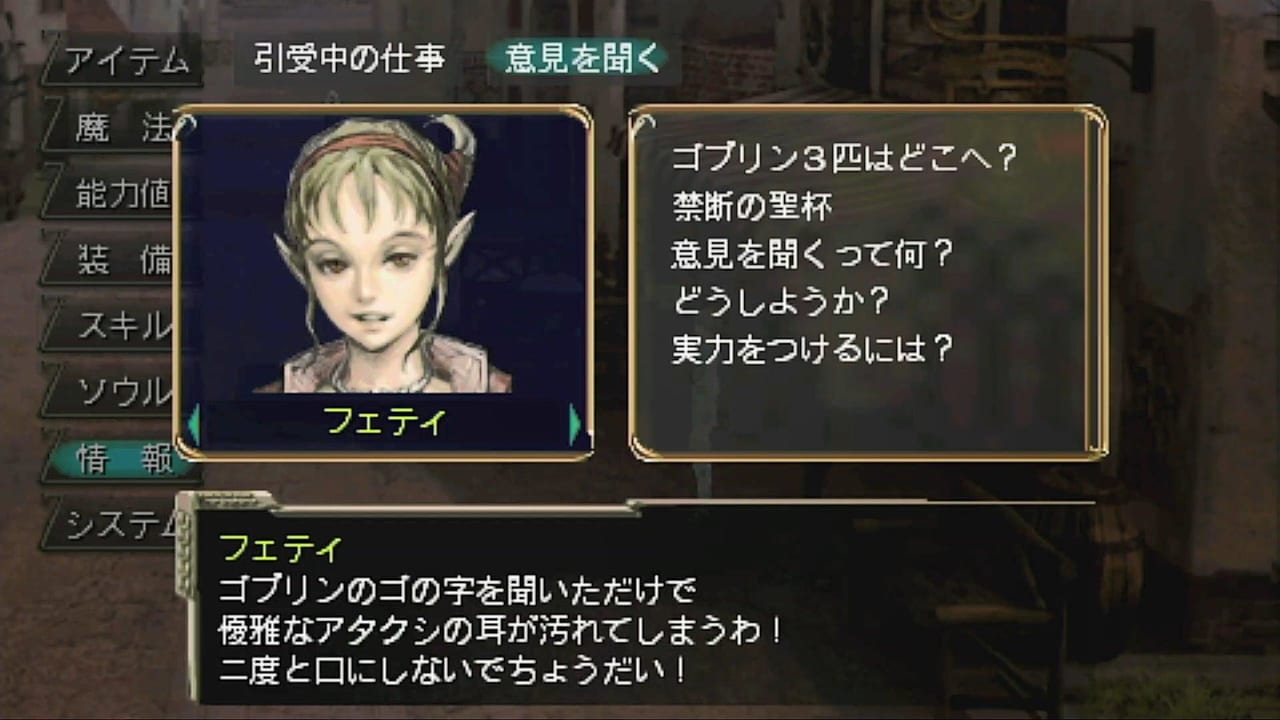

かなりおおざっぱにいうと、本作のほとんどのキャラクターは男女とも「ツンデレ」であるのだが、そこに末弥純氏による硬派なキャラクターデザインと相まって、ほかにはないギャップを生み出している。たとえば歴戦の戦士など、一見して甘えてきそうにない硬派なキャラクターが、親密度をあげることによって、うろたえたり動揺したりする変化を見せることが、末弥純氏のデザインゆえの独自の尊さを生んでいる。

|

そうした攻略できるキャラクターたちには、仲間だけでなく主要なNPCも含まれており、いわゆる男女や種族の垣根を超えていることはもちろん、一部モンスターまで攻略対象になっているなどの懐の深さを持っている。

上記の小見出しに、“実は本質は「恋愛ゲーム」だった?”と記したところだが、もしかするとこれは言い過ぎな表現だったのかもしれない。本作の親密度による関係性の発展は、特定のキャラクターは「恋愛関係」として解釈できる余地もあるが、あくまでそれはプレイヤーの受け取り方次第である。

とはいえ、あえて記事タイトルまで“本質は「恋愛ゲーム」かもしれない”とまで書いたのは、親密度を上げるために足しげくキャラクターの元に通うさまは、まさに恋愛シミュレーションゲームで特定のキャラクターを口説く(攻略する)行為とそう変わらないからだ。こうした仕組みは、仲間になる条件だったり、イベントが起きる条件でもあったりするので、なおさら親密度を上げたくなる。

|

そうした延長線上で、複数人のキャラクターを同時に口説く=攻略するという欲がプレイヤーのなかに出てくる。こうした行為は、現実世界では二股、三股行為であり、一夫一妻制の価値観で生きている社会においては許されがたい行いだが、恋愛シミュレーションゲームではむしろ醍醐味(?)ですらある。そして本作はなぜかRPGなのに、それが実質的にできてしまう(最近だと『ペルソナ』シリーズがおなじみだろう)。

つまり本作を満喫しようとすると「冒険者ギルドのクエスト」、「歴史イベント」に加えて「個別キャラクターイベント」まで経験しなければいけない。それどころかキャラクターイベントは、時間制限やフラグ条件が厳しかったりするので、むしろ、キャラクターイベントこそが優先課題であり、「限られた時間のなかで、親密度をどのような優先順位をつけて上げていくか?」という、まさに恋愛シミュレーションゲーム的な戦略性すら帯びてくる。

|

|

ふたたび誤解を生む表現かもしれないが、そういう意味では『ジルオール』はアドベンチャーゲーム寄りのRPGであり、フラグ管理のゲームといってもいいかもしれない。

たとえばキャラクター関連のイベントを発生させるには、「親密度が一定以上でこの時間軸でこの場所にいる」などの条件を達成しなければならない。本作はこのイベントが膨大に用意されているため、意識せずとも自然発生的にイベントが発生する。

そのため自由に冒険する1周目も十分楽しいのだが、2周目以降では自由に冒険をしつつ、仲間とのフラグを意識しながら、特定のキャラクターの親密度をあげて攻略するという、プレイスタイルも楽しくなってくる。

さらにそうしたイベントの延長線上として、「仲間にできるキャラクターを全員仲間にした時だけに見られる特別なエンディング」というのがある。このエンディングは、アドベンチャーゲーム的にいえば「トゥルーエンド」のようなもので、これを達成するにはフラグ管理の戦略性が困難を極める。2周目以降はこれを目指してみるのも一興だ。

本作がしばしば「乙女ゲーム」や「ギャルゲー」と評されるのは、ゲームを極めようとしたプレイヤーがキャラクターイベントに最終的に行き着くゲームデザインになっているからだろう。

語られていないことはまだまだある

ちなみに初代『ジルオール』の時点で十分すぎるほどイベント数は膨大であり、さらに現時点での最終版である『ジルオール インフィニット プラス』では、初代と比較すると眩暈するほどイベントが追加されていた。

しかしそれでも『ジルオール』はまだまだ完全版ではないと感じている。膨大な設定の多くが語らずにほのめかされており、とくに「封印の巨人」や「竜王」、「天空神」などの神話関連は全然明かされていない(だからこそ神秘的に見えるのだが)。また各設定資料集でも世界観設定、キャラクター設定ともゲームで明かされていない事実が登場する。

そういう意味では『ジルオール』は無限の可能性を秘めた作品であり、完全版になることは永久にはないといえるかもしれない。だが仮にリマスター/リメイクされるとしたら、もちろん(これまで言及しなかったが)前日譚にあたるアクションRPG『トリニティ ジルオール ゼロ』の要素を取り入れたり、もしかしたら「それは違う」と言われるかもしれないが、「全員救済ルート」などもあってよいのではないかと思う。

|

また本気で育成しないと攻略困難なエンドコンテンツ的なものがあっても本作と相性はいいだろう。

見直してほしい点としては、簡易的だったイベントシーンのモーションやエフェクトの演出(これから初めてプレイする人は、そのあたりは大目にみながらプレイして欲しい)や、『ジルオール インフィニット プラス』ではイベントが増えすぎたために、いささか駆け足なテンポになっていたため、これらを改善する余地はある。

ファンの妄想的な要望を言い出してもきりがないのでここまでにしておくが、『ジルオール』は緻密な設定の世界観とキャラクター、そして完成されたシステムという土台があるからこそ、リマスター/リメイクしがいのあるタイトルであり、それゆえに再び日の目を見ることを期待したい。

なおここまで記事を読んで『ジルオール』に興味を持っていただいた人は、ぜひPS Vitaで『ジルオール インフィニット プラス』をプレイしてほしい。

前述したように本作は1周だけでなく2、3周と楽しむことができるゲームなので、もしも仮にリマスター/リメイクが決まったとしても、『ジルオール インフィニット プラス』の経験は活かされると思うからだ。自由な冒険を謳歌しつつ、歴史を目撃するのはどういうものなのか、魅力あふれる『ジルオール』の世界にぜひ浸ってほしい。