「AIに勝つためには、”発想の飛躍”がどれだけできるかという点にかかってきます」

そう語ったのは、『Ever17』や『極限脱出』シリーズで知られるゲームディレクター・シナリオライターの打越鋼太郎氏だ。

2024年11月15日、中国・上海で行われたゲーム開発者向け講演会「CiGADC」にて、打越氏は唯一の日本人講演者として登壇した。講演のタイトルは「ゲームデザインの未来について」というものだ。

打越氏といえば『ダンガンロンパ』シリーズで知られる小高和剛氏とタッグを組み、2025年4月発売予定のゲーム『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』にディレクター&シナリオライターとして携わっていることをご存知の方も多いだろう。

しかし今回の講演の冒頭で、打越氏は「ハンドレッドラインの話はしません」とはっきり宣言。いちゲーム開発者として、ゲームデザイン全体の未来に関わる話をしたいと述べた。

講演前、打越氏は事前に中国向けSNSサービス「Weibo」上で講演してほしい内容について意見を募ったのだそう。合計160件ほどの意見が集まる中で、打越氏が選んだのは「AI技術が発展する中でゲームデザインはどうなっていくのか」という疑問だった。

打越氏は講演にて、長くゲーム業界、特にナラティブなゲームの制作に携わってきたクリエイターの視点から「AIとゲームデザイン」の未来について考えを語った。本稿では、そんな講演の内容をお届けしていきたい。

取材・文/逆道

AIは「圧縮率の高い情報」に弱い?今のAIがナラティブな創作に向かない理由とは

本格的な講演の内容に先立ち、打越氏は参加者に向けてある映像を見せてくれた。まずはその映像の内容を、ダイジェストでご紹介したいと思う。

これは新婚の男性を主人公とした、ノベルゲームの画面だ。家に帰ると、奥さんが照れくさそうに出迎えてくれる。

選択肢が表示されるので、ここは迷いつつも「きみ」を選択。

すると何のセリフもなく、画面は唐突にピンク色のベッドルームへ切り替わる。そして数秒後……

唐突に差し込まれるロケットの発射映像。

ここで映像は終了だ。……あなたは意味が分かっただろうか?

ちなみに、今回の講演会の参加者の多くは中国語話者の方々だったのだが、終盤の展開が流れた瞬間会場はしっかりとどよめいていた。わかる。

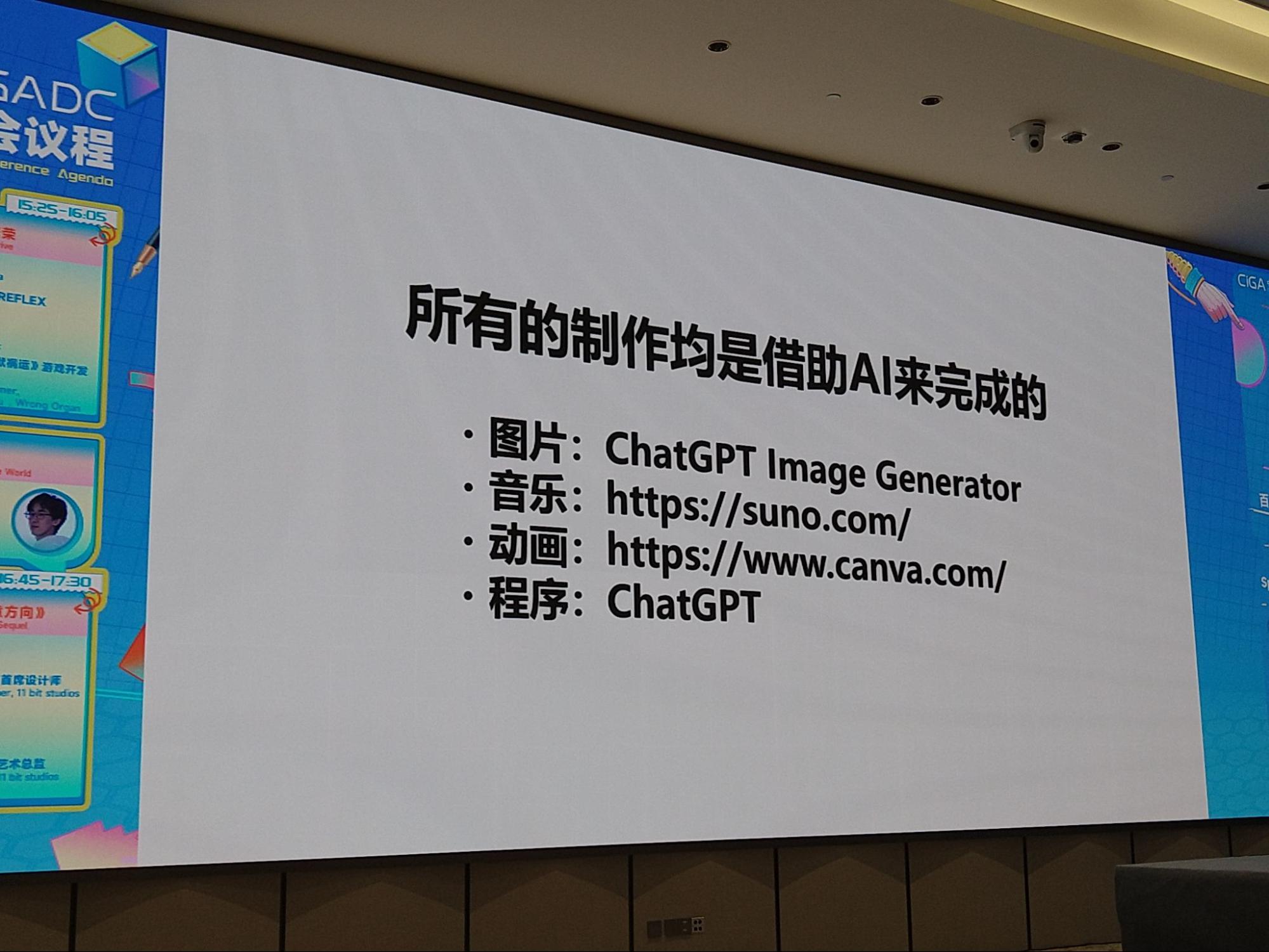

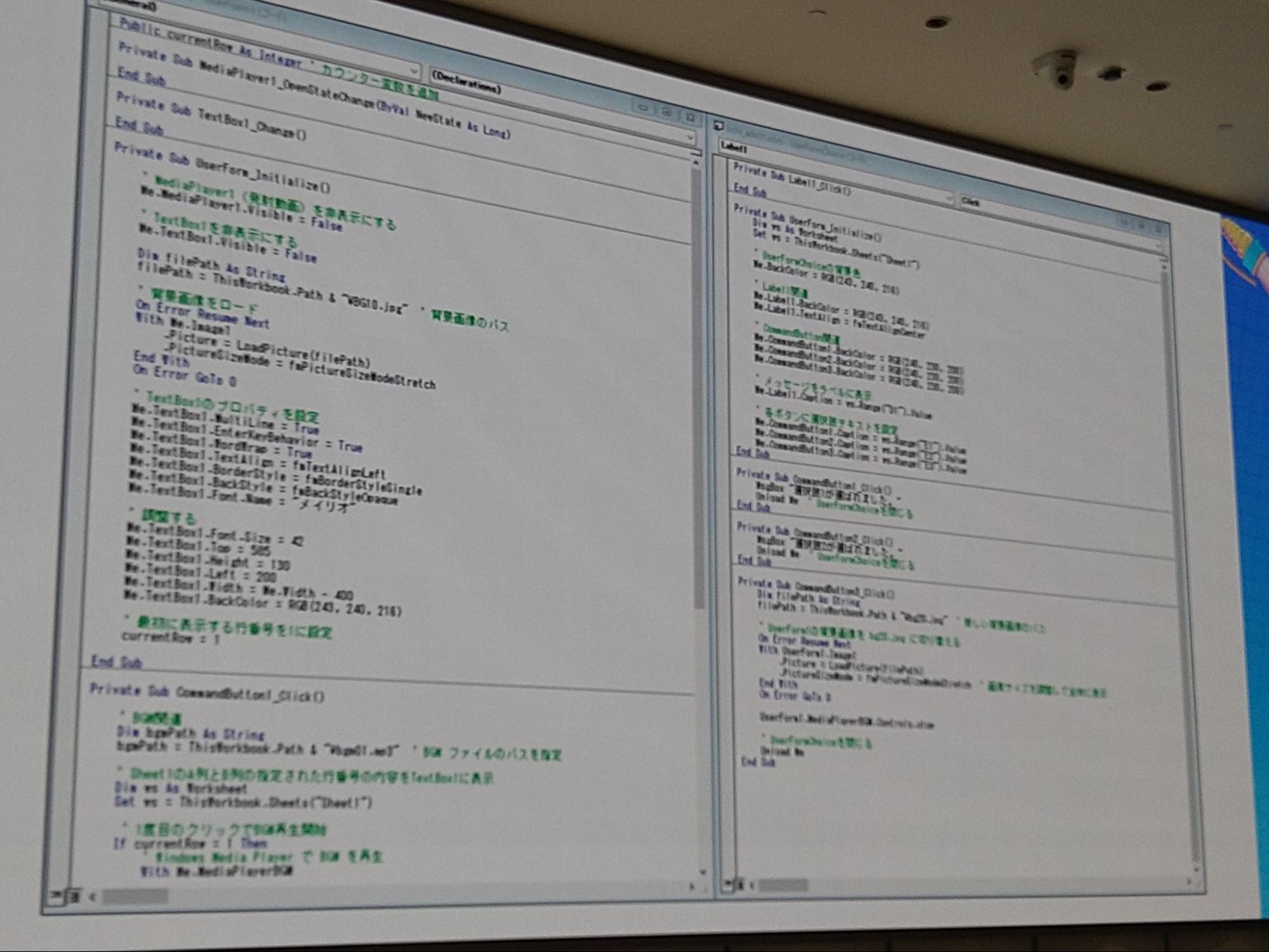

話を本題に戻すと、打越氏はこのノベルゲームを各種生成AIを駆使して、約1時間で作り上げたという。メッセージや選択肢を表示するシステムから画像、動画、BGMまで、AIの手を借りて作られたものだというのだ。

生成AIの登場により、ゲームは今や「誰でも・簡単に・一人で」作れる時代となった。打越氏は特に、かつては集団でないとできないと思われていたことが一人でできるようになるというのは重要な変化であると考えているそうで、実際に生成AIを活用して個人で活動するゲーム制作者は国内外問わず増えている。

しかし、生成AIを活用したゲームが急増したからといって、企業が制作する大作ゲームが消えることはないだろうと打越氏は語った。動画サイトが流行っても映画がなくなったりはしないように、小規模なゲームと大作ゲームでは得られる体験の種類が異なるからだ。

また、打越氏はRPGやアドベンチャーゲームといった「ナラティブ性」の高いゲームをAIだけで作り上げるのは現時点では難しいのではないかと述べた。その理由は、「情報の圧縮率」にあるという。

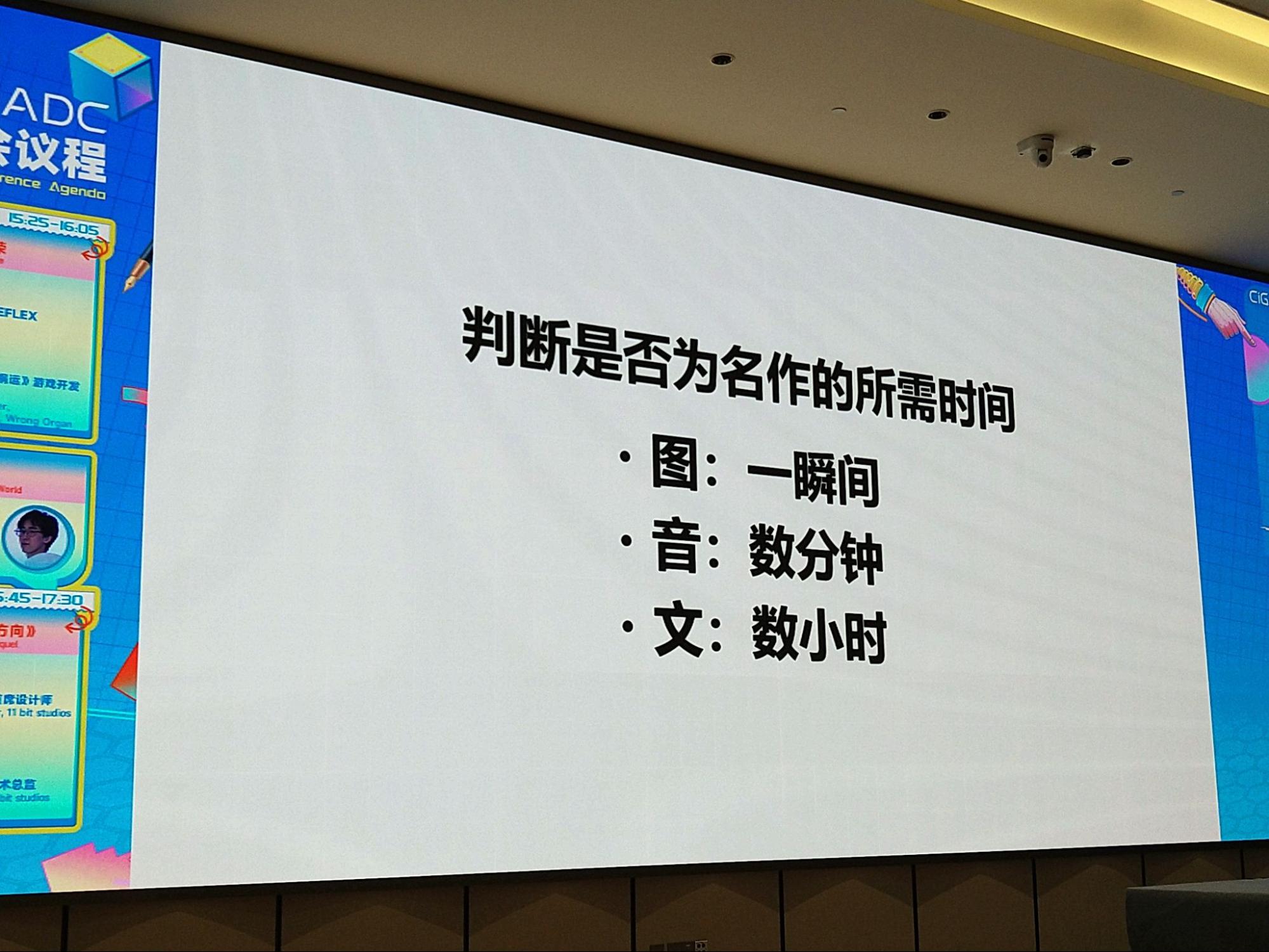

ゲームや映画といったコンテンツの大部分は、「絵」と「音」と「文」を組み合わせてできている。これらの要素をAIの目線で見たとき、情報量が多いのは「絵>音>文」の順となる。一般的な画像ファイル、音楽ファイル、テキストファイルの容量を考えてもらうと分かりやすいだろう。

対してこれらの要素を人間の目線で見たとき、そこに含まれた情報を判断するのにかかる時間は「文>音>絵」の順となる。絵は一目見てその意味が分かるのに対し、音楽は最後まで聞く必要があるし、文章は読んだ上で解釈する時間まで必要になる。画像ファイルと同じ容量の音楽ファイル・テキストファイルが存在したとして、その中身を確認し終えるまでにどれだけ時間がかかるか想像してみてほしい。

つまり、これらの要素をデータ量という基準で見たとき、「文」は「絵」に比べて圧倒的に「情報の圧縮率」が高いと言えるのだ。

AIはあらゆるデータを高速で学習することができるが、そこに判断を下すのはあくまで人間だ。ある入力に対してAIが出した出力が合っているかどうかを人間が”教育”してやらなければ、AIはデータを正しく扱うことができない。「文」はAIが得られるデータの量に対して1回の判断にかかる時間が長いため、「絵」よりも”教育”が遥かに困難なのだ。

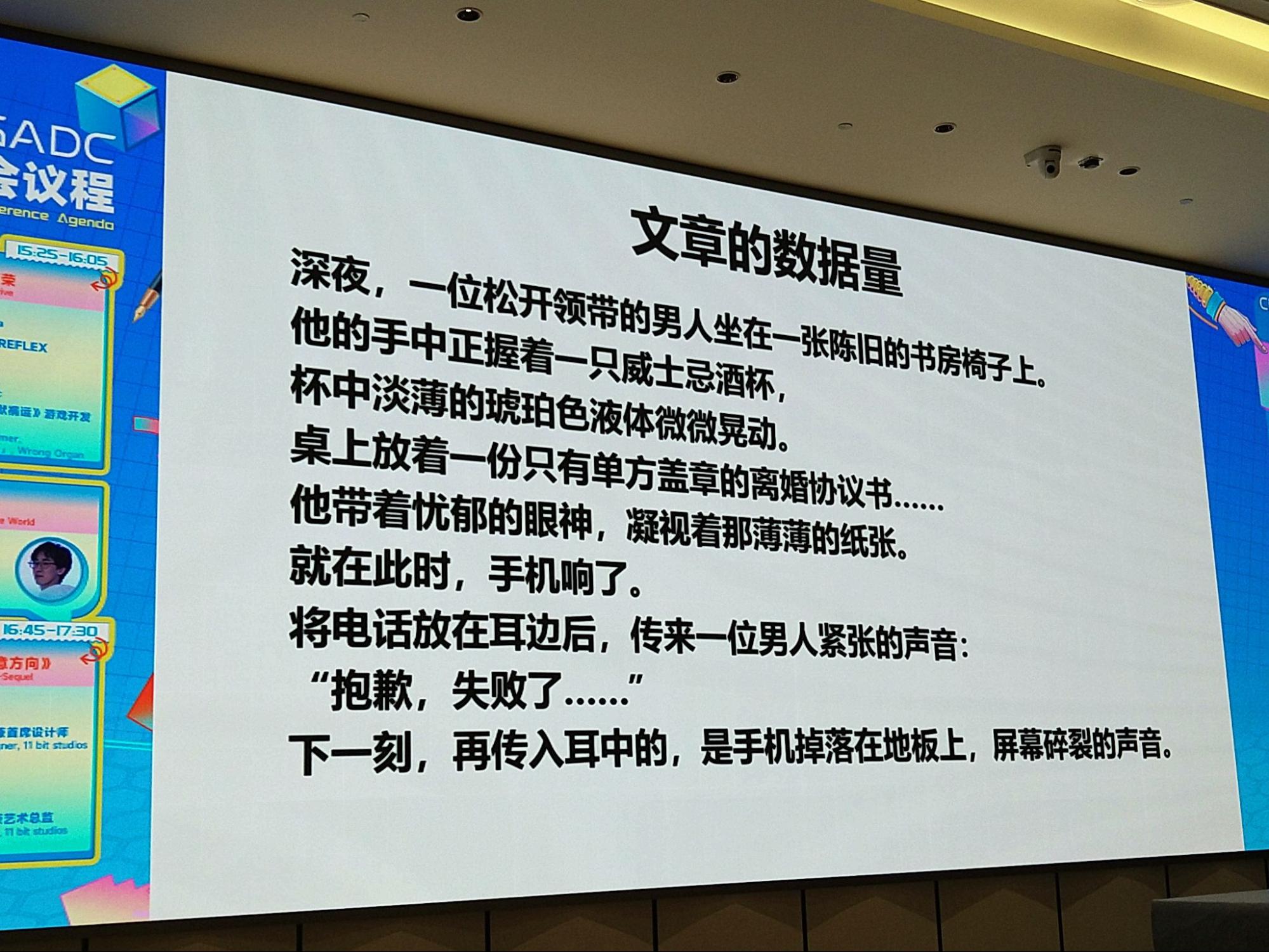

また、AIが「ナラティブ性」を苦手とする理由はもうひとつあるという。こちらの画像を見て欲しい。

こちらは打越氏が書き下ろした短い物語なのだが、スマホの翻訳アプリを起動する前に、文章を見て読めるところがないか試してみてほしい。

「男人」「椅子上」「手中正握」「酒杯」「琥珀色液体」……中国語が分からなくても、なんとなくイメージが脳裏に浮かんできたのではないだろうか。では、イメージが浮かんだところでひとつお聞きしたい。男性が持っているグラスに入った液体は何だろうか?

……誘導するような書き方をして申し訳ないが、この問いに答えられないことこそ、AIのもうひとつの弱点なのだ。AIは「琥珀色の液体といえば酒」というような、「言外の意味」を理解することが難しいのである。

たとえば今回例に挙げた「琥珀色の液体」で言えば、男性の持つグラスの中か、クマさんの持つツボの中か、天ぷら屋の鍋の中かで別のものを指している可能性がある。酒でも蜂蜜でも油でもある可能性を秘めている「琥珀色の液体」は、特に情報の圧縮率が高い言葉だと言えるだろう。

人間はそんな圧縮率の高い言葉を前にしても、考えられる可能性の中から状況に適したものを「多分これ」と取捨選択することができる。

しかし、AIは全てのシーンで全ての可能性を検討してしまう。「グラスの中に油が入っているかも」「天ぷら屋の鍋に蜂蜜が入っているかも」という可能性を、人間のように自然に排除することができない。そのため扱う情報の圧縮率が高いほど、AIにとっての判断はどんどん難しくなっていくのだ。

じつはAIのこのような特性は「フレーム問題」と呼ばれ、何十年も前から研究されてきたものだ。現代ではAIの学習方法にも様々なものが産み出されており、「フレーム問題」は解決可能な問題として考えられている。

「琥珀色の液体」のような簡単な比喩であれば、AIが再現するのはそう難しくはないだろう。しかし打越氏はより規模を広げて考えたとき、長編のRPGやアドベンチャーゲームのように大量の情報の繋がりを処理する必要のある作品においては、現代のAIではまだまだ再現することは難しいだろうと考えを述べた。

人間は未来のAIに勝つことができるのか?勝利のカギは「発想の飛躍」

打越氏は講演の中で、2023年にソフトバンク株式会社の孫正義氏が行ったとある講演の内容を取り上げた。

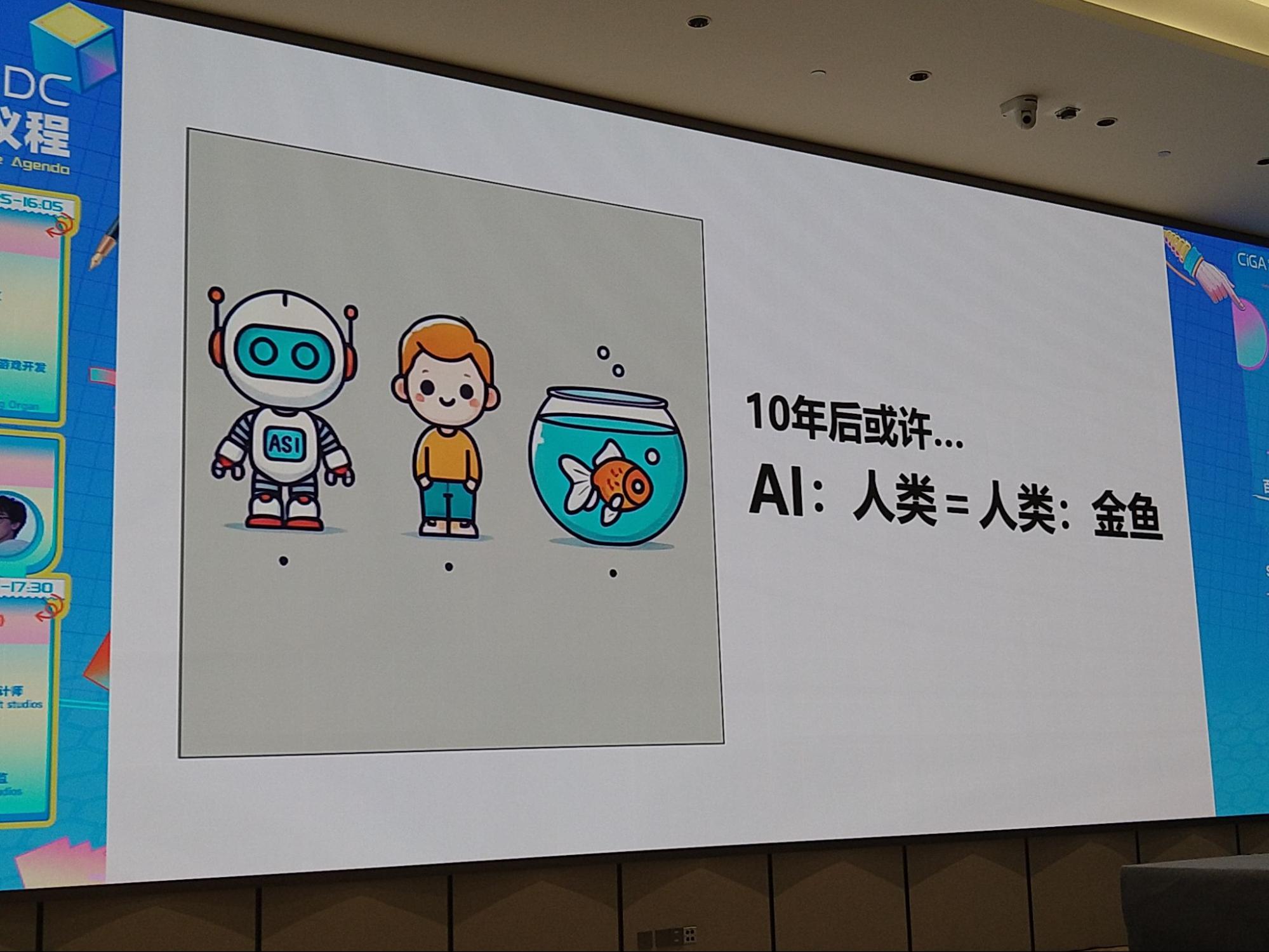

その内容とは、「10年以内に、AIの知能は人間の10倍になる。さらにその10年後には、AIと人間の知能差は人間と金魚の知能差と同じレベルになる」というものだ。

打越氏は「金魚に10年後の人間のことが分からないように、人間に10年後のAIのことは分からない」としつつも、もし本当にそうなったらという仮定のもと、AIの存在する未来におけるクリエイターの創作活動についての考えを語った。

ゲームを含めたあらゆる創作物が、AIによって制作可能になった未来。真っ先に考えられるには、「人間が作った」ということが作品の付加価値として扱われるようになることだ。しかし、「人間が作った」という事実を証明するのは難しい。

むしろ、AIが創作物を制作可能になることで、「AIの力を借りて作ったのではないか」という考えが発生するようになり、作品の感動を阻害する可能性もあると打越氏は懸念を示したが……。

「それでも、人っていうのは創作をやめないと思います」

打越氏はそう言い切った。

ならば、どうやって人の創作はAIに勝つのか?打越氏は解決策として「オリジナリティ」という言葉を口にした。「その人でなければ作れない」作品であることが大切だというのだ。

具体的に「オリジナリティ」がどういったものを指すのかという点を語るにあたって、打越氏はある「設定」をスライドに表示した。内容は「人気のないお笑い芸人。貧乏な中年男性」というものだ。

これは、打越氏が手掛けた『AI: ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ』というゲームに登場する、「米治」というキャラクターの設定。この「設定」を画像生成AIに入力すると、このような出力が返ってきたという。なんとも普通のおじさんが並んでいる。

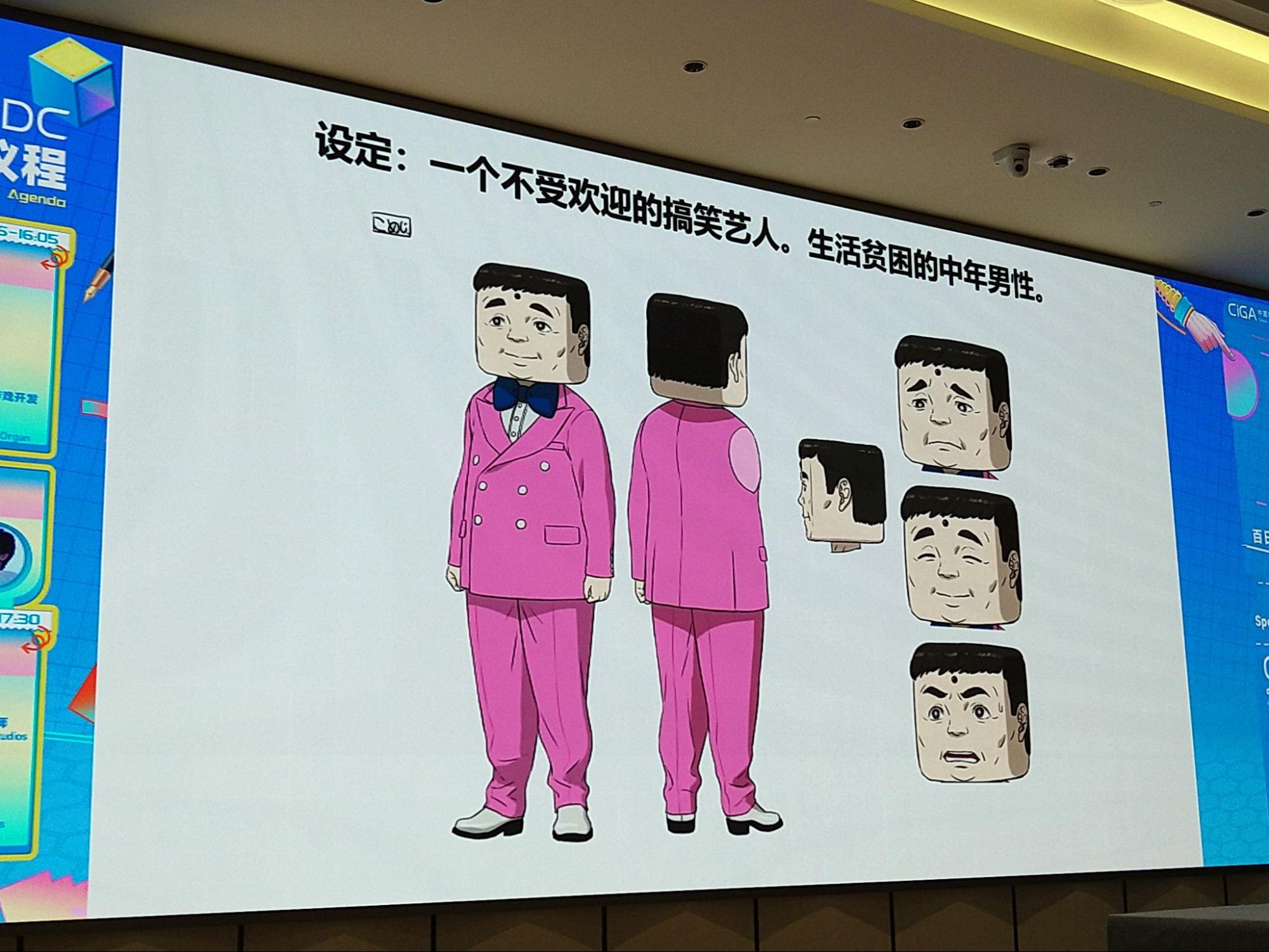

次に、打越氏はもう1枚の画像を表示した。さきほどと同じ「設定」のもと、『AI: ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ』のキャラクターデザインを担当したコザキユースケ氏が描いたものだ。

どうしてそうなった??

AIは「設定」を考えることはできる。また、その設定を具体的な作品の形へと「制作」することも可能だ。しかし、人間が作品を作る時は、その「設定」と「制作」の間にもうひとつのステップが存在する。それが「発想の飛躍」だ。

コザキ氏のデザインは、どう考えても最初の設定から飛躍しまくっている。この「発想の飛躍」こそがコザキ氏のオリジナリティであり、AIと明確に異なる点だ。この「発想の飛躍」をどれだけできるかがAIに勝つためのカギになるだろうと打越氏は語った。

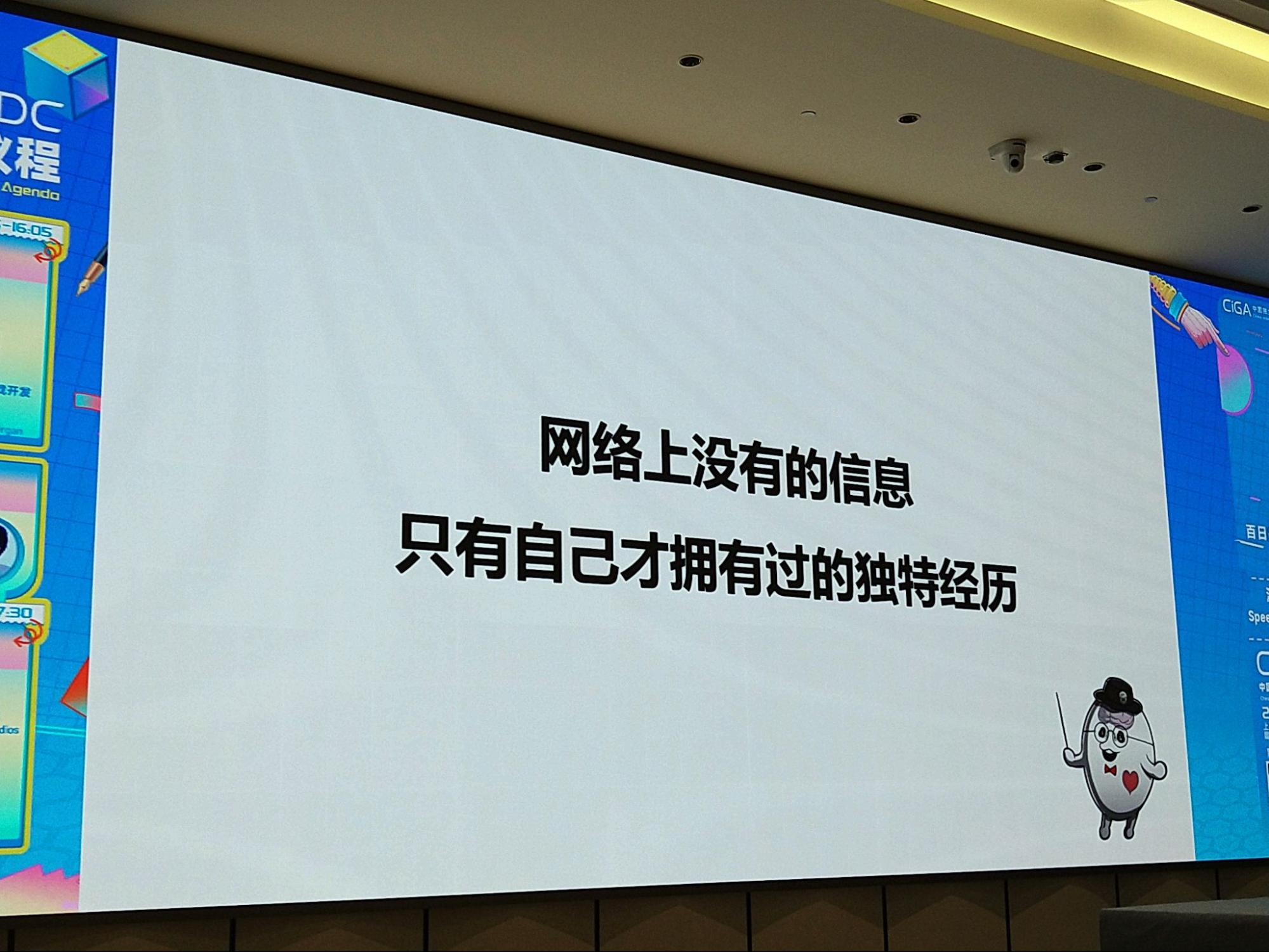

そして打越氏は最後に、「AIに勝つためのもう一つのカギは、ネットに無い情報をたくさん持つこと」だと話した。理由はシンプルで、ネットに載っていない情報をAIが入手することはできないからだ。

友人と飲み明かした体験や、映画を見て抱いた感情、恋人と手を繋いで歩いた思い出。大げさなものでなくても、そういった物事は自分にしかできない経験であり、AIには決して触れることのできない領域だ。そのような経験をどれだけ持っているかが、これからのクリエイターにとって重要になっていくのかもしれない。

「ネットにはない情報、あなただけの経験を、ぜひこれからも大切にしてもらいたいと思います」

打越氏のそんな言葉で、講演は締めくくられた。

講演全体を通じて、打越氏は人間の「創作」への熱意を強く信じているということが伝わってきた。通訳を通しての講演ではあったものの、その思いは参加者に伝わったことだろう。

もしもあなたが何かを創作したいと考え、昨今の生成AIの進化に不安を感じているなら、ぜひ打越氏の言葉を思い出してほしい。人は誰しも、その人にしか作れない何かを持っている。そしてそれは、AIには絶対に作り得ないものなのだ。

なお、打越氏が『ダンガンロンパ』シリーズの小高氏と共同シナリオ&共同ディレクションを務めるアドベンチャーゲーム『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』は、2025年4月24日にNintendo SwitchとPC(Steam)向けに発売予定だ。現在はAmazonやSteamなど各種ストアページで予約を受け付けている。