読者のみなさんは、「Backrooms」「Liminal Space」「DreamPool」といった単語をご存じだろうか?

これらは海外の匿名掲示板などから出発、および派生したインターネットミーム群であり、少々乱暴な物言いだが、その本質はざっくり一言で言い表すと「なんか怖い空間」のことである。

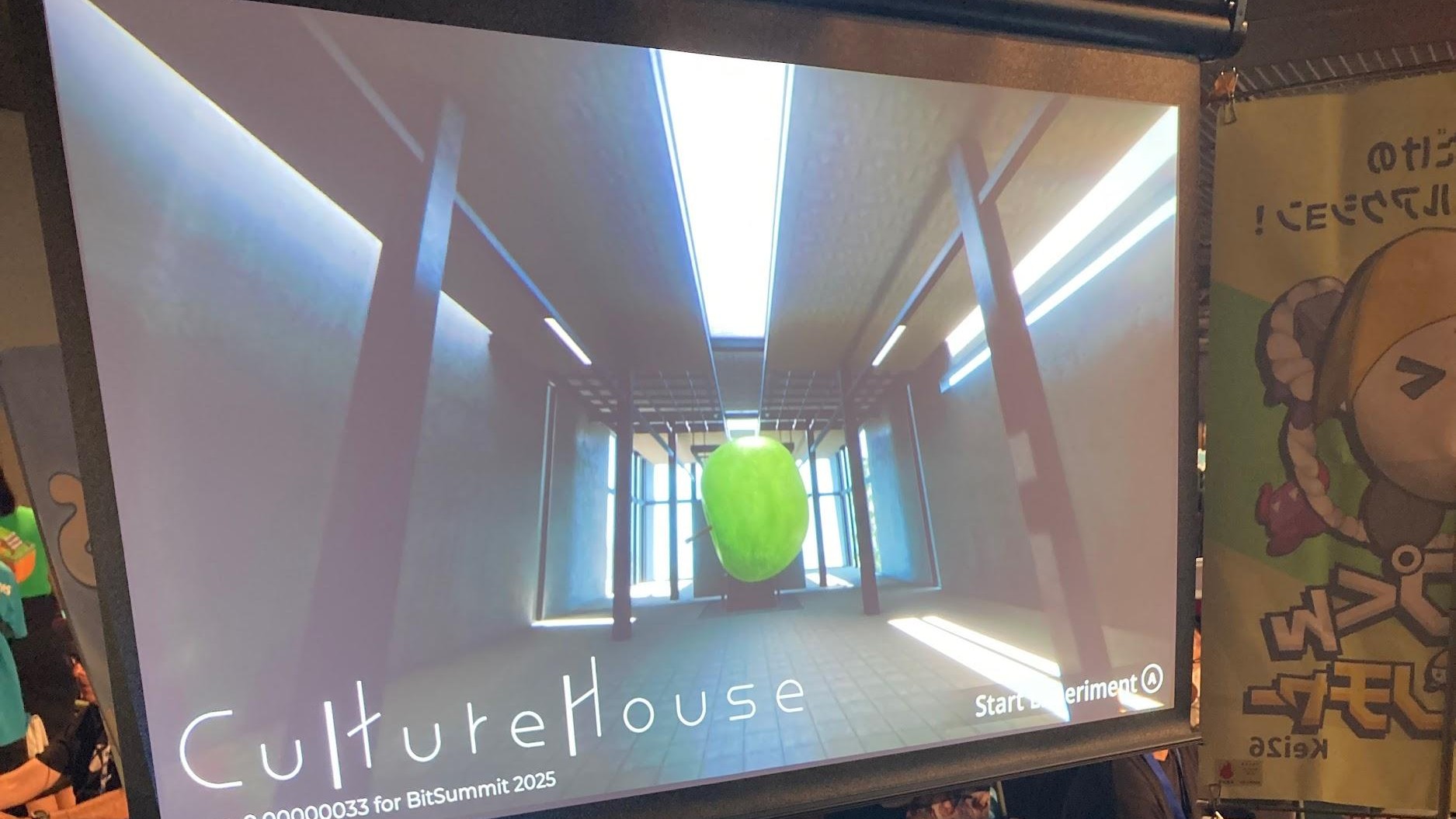

そんな「なんか怖い空間」を体験できる新たなゲームが現在、ある一人の日本人クリエイターの手によって作られている。それが今回ご紹介する『CultureHouse』(以下、『カルチャーハウス』)だ。

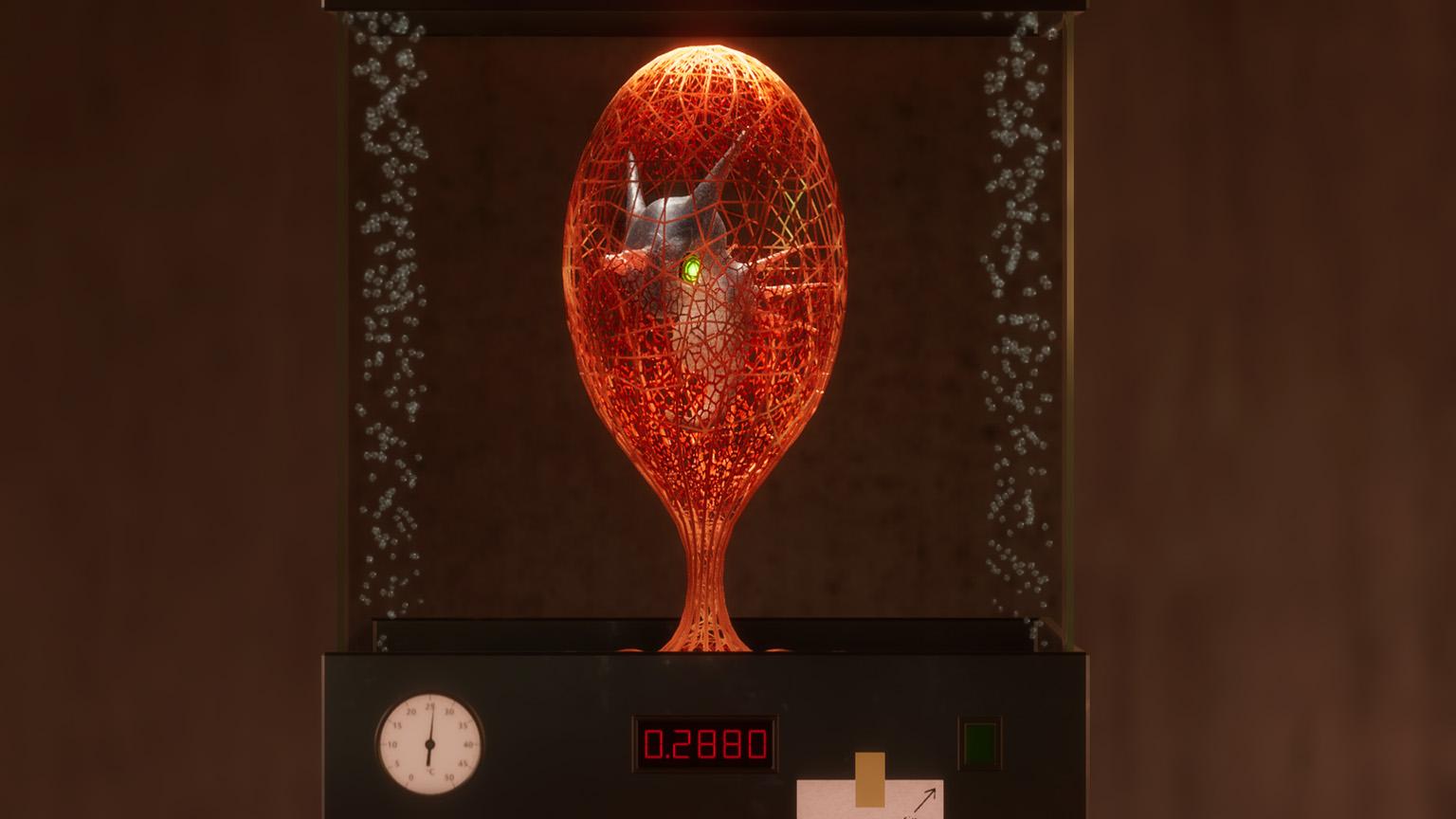

本作においてプレイヤーは、失踪した生化学者の研究施設「カルチャーハウス」で7日間にわたる生活を送りつつ、「ジェニオ」と呼ばれる謎めいた生命体を育てていくことになる。

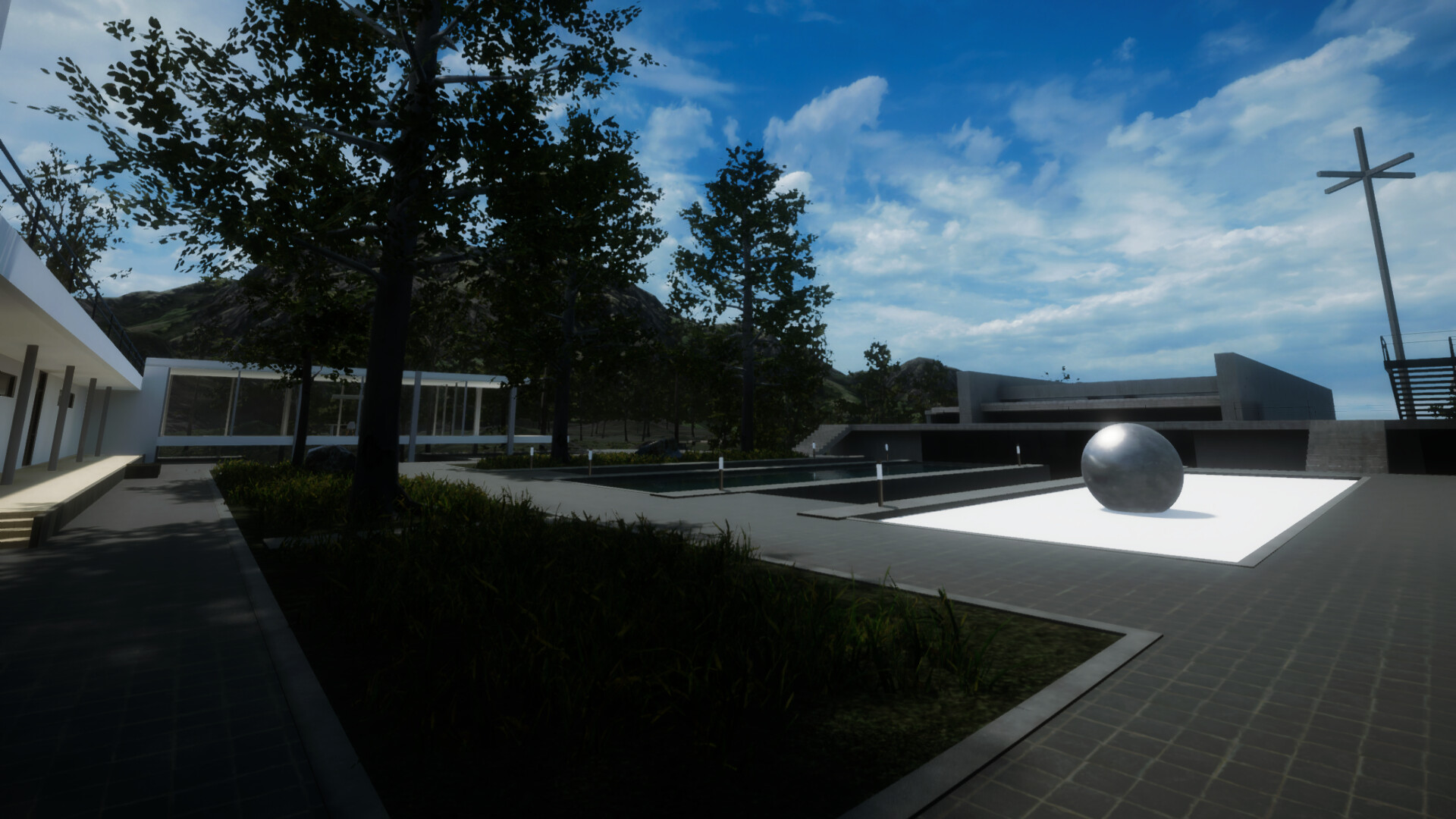

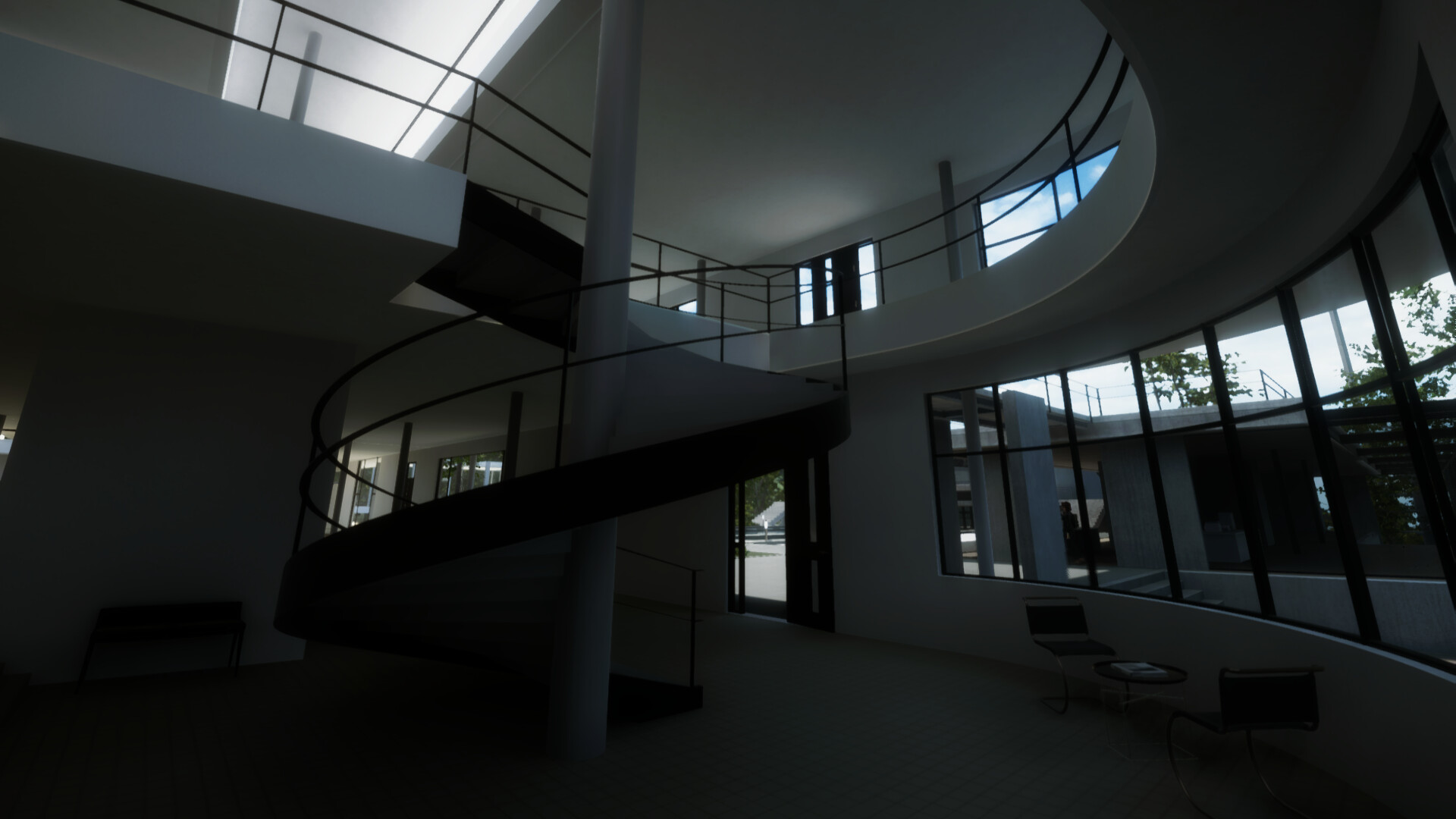

舞台となるカルチャーハウスは開放的なモダニズム建築でありながらも、随所に不穏なオブジェクトが配置されていて、実に刺激的だ。さらに本作は重厚なSF的ストーリーの存在も感じさせ、クリエイターの作家性がふんだんに発揮された意欲作と言える。

また本作は、文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業にも選ばれているなど、エンターテイメント性と同等かそれ以上にその芸術性が注目されている作品でもある。

7月18日から三日間にわたって開催されるインディーゲームの祭典「BitSummit the 13th Summer of Yokai」では、そんな本作の展示がおこなわれている。本稿では実際にブースでプレイした感想をお届けするとともに、本作が置かれている思想史的文脈についてもすこしだけお話したい。

微生物「ジェニオ」を培養する不思議な7日間

本作はシュールレアリスムやモダン建築から影響を受けたゲームだが、そういった部分の説明は後回しにして、まずは本作のゲーム的な目的について説明しよう。

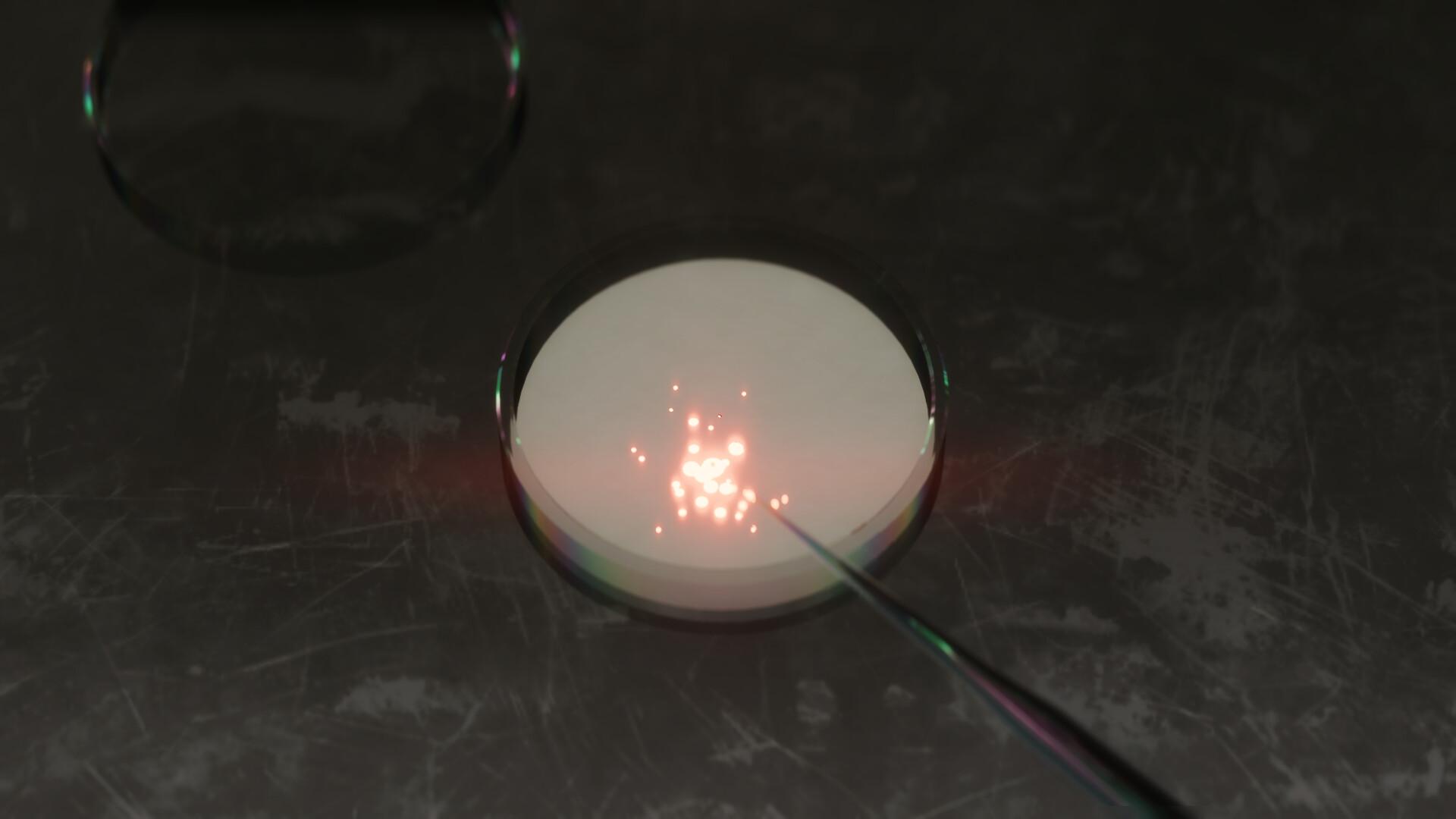

本作のゲームプレイは同様の作品に見られる「ウォーキングシミュレーター」的なものとは少し異なり、「ジェニオ」と呼ばれる奇妙な生物の育成を軸に進行していく。

そう、本作は「育成ゲー」なのだ。

プレイヤーはジェニオを培養液に漬けたり、超常現象を撮影して得られる特殊な「結晶」を与えたりしながら、ジェニオをどんどん成長させていく。

それだけでなく、時には内部の探索をしたり、来訪者たちの相手をしたりと、カルチャーハウス自体の謎の真相をも、その眼で観察していくこととなる。

ちなみに、本作はこの手の「なんか怖い部屋」をテーマとしたゲームにしては珍しく、しっかりとした舞台背景やストーリーも用意されている。その内容もSF的な外連味が効いていて魅力的なので、かるく紹介させてもらいたい。

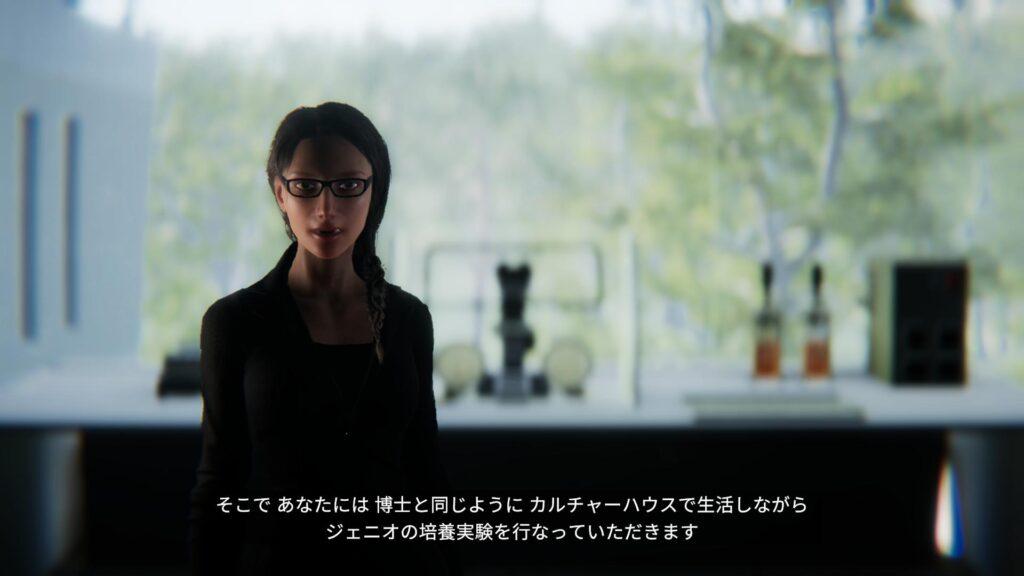

本作の舞台は第三次大戦終結後、謎の奇病「相転移性結晶グリオーマ」によって人類が壊滅的な被害に瀕している世界。病の進行を遅らせる物質を発見した偉大な科学者「イプセ博士」によってなんとか絶滅の瀬戸際から逃れた人類だが、完全な治療法を確立する前に、イプセ博士とその家族は失踪してしまう。

そして、イプセ博士がこの世界から消える前に残した忘れ形見こそ、彼の研究拠点「カルチャーハウス」と、謎の生物ジェニオである。物語は、手がかりを追って主人公がカルチャーハウスにやってくるところから始まる。

ジェニオの正体とは何なのか? なぜイプセ博士とその家族はいなくなったのか? そして主人公をカルチャーハウスへ招いた「文化再生機構」の真意とは? こうした数々の謎が、全編フルボイスの豪華なシナリオの中で展開していく。

シュールレアリスムからリミナルスペース、そしてカルチャーハウスへ

本作は事前知識が無くとも非常に面白いゲームだが、ちょっとした豆知識があることで本作をより深く楽しむことができる。ここでは、ストアページでも言及されている「デペイズマン」という美術用語について説明しよう。

デペイズマンとは、例えば「ないはずのものがそこに在る」とか、むしろ逆に「あるはずのものがそこに無い」というカタチで表現される表現技法である(読者の方のなかにも、空から人が降ってくる絵や、小さな部屋にやたら巨大な果物がある絵を見たことがあるかもしれない)。

本作でも「モダニズム建築の中に緑のリンゴがある」とか、「真っ白で清潔な家になぜかガスマスクをつけた少女がいる」とかいう風な表現があるが、これはまさしくデペイズマン的表現技法の例である。

ではこの技法が一体何を目指しているのかというと、それは「シュールレアリスム」という、ある思想の実践だ。

私たちは、何かを書いたり描いたりする前から、ある種の無意識的イメージを持っている。たとえば「解剖台の上にあるミシンとコウモリ傘」のイメージは、それ自体は一見全く非論理的で不条理でいかなる必然性も無いけれども、現実に、私たちの無意識は常に「そういうもの」を持っている。

だから、私たちが何もない部屋やちょっとおかしな空間に「よくわからない」恐怖や懐かしさを抱くのは、まさしく私たちが現実に先だって持つより現実的な無意識のイメージゆえであると、シュールレアリスムは説明する。

日本で大きな話題となった『8番出口』も、そういう意味では「シュールレアリスム」の文脈で捉えることができる。おばけや殺人鬼が出ないにも関わらずあの駅の通路に私たちが不安を抱くのは、シュールレアリストに言わせれば「無意識ゆえの超現実性」に由来するものなのだ。

シュールレアリスムの芸術運動それ自体は20世紀初頭に始まったものだが、これは3D空間を自由に表現できるゲームという媒体とも当然相性がいい。

言いようによっては「Backrooms」「Liminal Space」「DreamPool」などを基とするゲーム作品も、そして本作『カルチャーハウス』も、このシュールレアリスムから生まれた仲間のようなもの、と言うことができるかもしれない。

かなり堅苦しい話になったが、ここまでその思想史的文脈について言及したことにも理由はある。本作『カルチャーハウス』と、そして作者のフツララ氏が、自身の置かれる芸術的「位置」についてかなり自覚的であるからである。

フツララ氏いわく、「子供の頃から、モダニズム住宅や人気のない美術館、博物館に、シュルレアリスムの絵画やデイヴィッド・リンチの映画のような不穏さと美しさが一緒になった魅力を感じていた。初期のパソコンのアドベンチャーゲームにも、それに通じる夢の中を彷徨っているような不思議な感覚があった。そういう感覚の先にあるものを現在のゲーム制作の技術で表現したかった」らしい。

確かに、本作の人の気配を全く感じさせない純白のモダニズム建築(これはフツララ氏が一から設計したものだ)からは、歩くだけでそこかしこから物言わぬ不安が漂ってくる。

本作の美麗でフォトリアルなグラフィックは非常に現実に近しい表現を可能としているが、むしろその現実性ゆえに、プレイヤーが感じる非現実性・超現実性はとてつもなく高められている。

シュールレアリスムとモダニズム建築、芸術性とSF的シナリオ、これらが複雑に混ざり合った『カルチャーハウス』が最終的にどのような姿になるのか……。

完全個人制作から始まった本作において、フツララ氏の感性・作家性がどのように発揮されているのかが非常に注目される作品である。