ようやく秋めいた、十月の頭。

一日から五日まで、『ランチのアッコちゃん』という朗読劇に出演していました。

まずは、ご来場いただきましたみなさまに感謝を申し上げます。ありがとうございます!

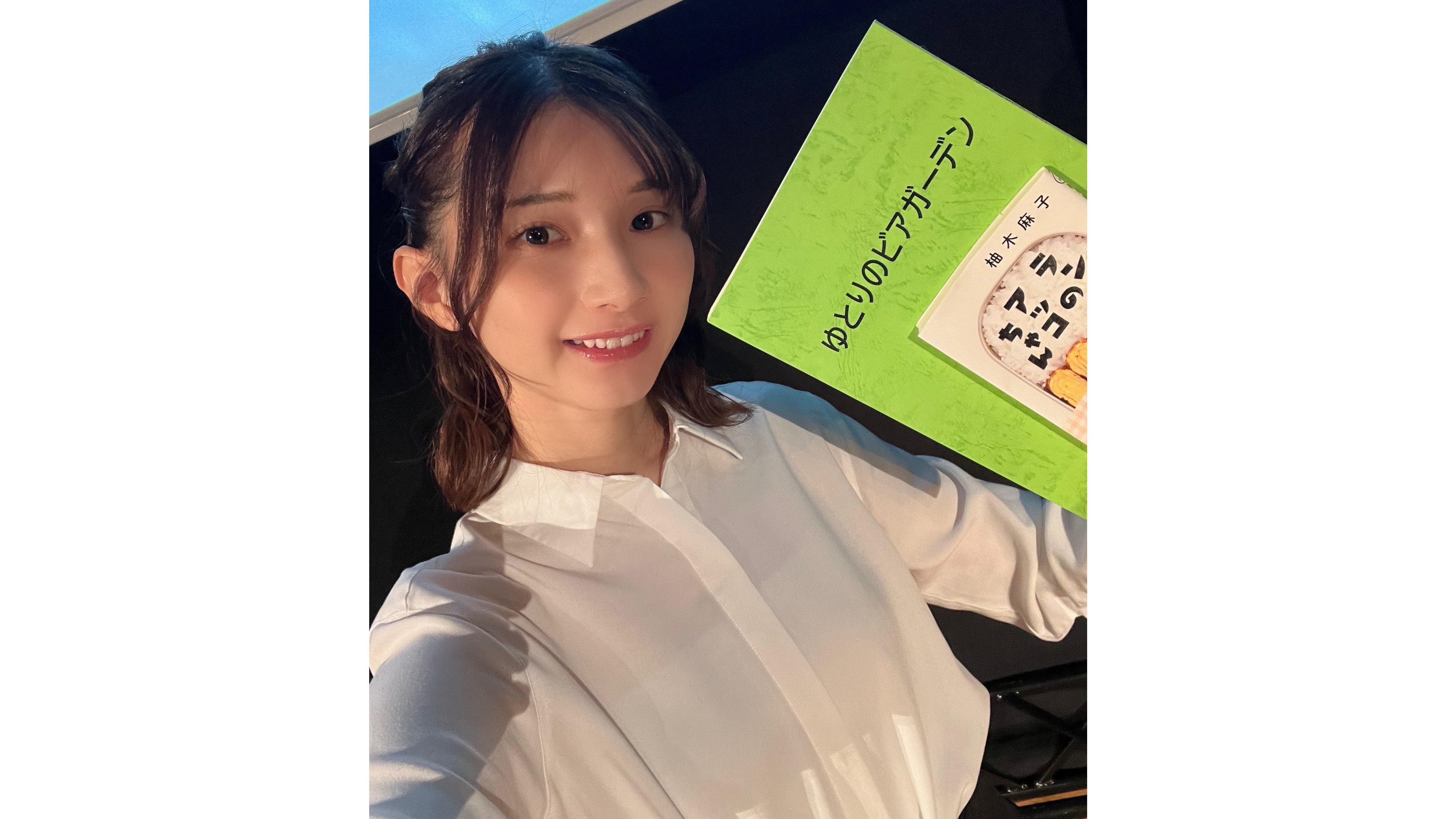

表題になっている『ランチのアッコちゃん』と、『ゆとりのビアガーデン』の二本立てだったんですが、わたしは『ゆとりのビアガーデン』に佐々木玲実役で四公演ほど出演いたしました。

お稽古も本番も、大変楽しい時間でした。

『ゆとり』(と、わたしたちは呼んでいた)の主な登場人物は三人で、ナレーターと、社長と、玲実しか板の上に立ちません。

この“少人数”というところが、ただでさえあがり症なわたしの緊張を増加させました。

でも、先ほど書いたように、とても楽しくて、同じ作品を何度も掛け合えるって、いろんなことに挑戦できるなって改めて感じました。

三日の夜公演が終わって楽屋に戻った時、社長・豊田雅之役の竹尾さんから「今日の玲実、いつもと違ったね!」と言われたときは、とても嬉しかったです。

この言葉、普段のわたしなら「何かやりにくかったかな」とマイナスな方向に考えてしまいがちですが、この日の公演での玲実は、なんだか生き生きとしていて、生意気で、でも憎めないところがしっかりと出た気がしていたからです。

ほんのりと感じていた手ごたえを確かなものにして下さった竹尾さんの一言は、その日眠りにつくまで頭の中で反芻されることになりました。

このように優しいキャストのみなさまのおかげで、少々人見知りなわたしでも、楽屋で楽しく過ごすことができたんです。

空いた時間にはお喋りしたり、ひっかけクイズを仕掛けられたりして笑いあって、だけど本番の時間が近づいてくると、一人、また一人と台本に目を落とし、ぶつぶつと文字を読み上げる声が、薄く重なっていく。

みんなが本番に向けて気持ちを高めていくような雰囲気はとても心地がよく、「わたしも頑張ろう」という気持ちがふつふつと沸き上がりました。

最終日の夜公演では、先輩たちから「もうこれで終わっちゃうのか」「芝居って楽しい」という言葉が聞こえてきたりして、そう思ってもらえるチームの中にいられたことが誇らしかったです。

出番の一時間、ずっと丸椅子に座りっぱなしというのは、身体的に少しつらい部分もありましたが(笑)。

千秋楽の『ゆとり』が終わって客席にお辞儀をした時、ぐっと伸びたふくらはぎが気持ちよかったです。

『ゆとりのビアガーデン』は、ゆとり世代ど真ん中の玲実が、ビアガーデンを開業するお話でした。

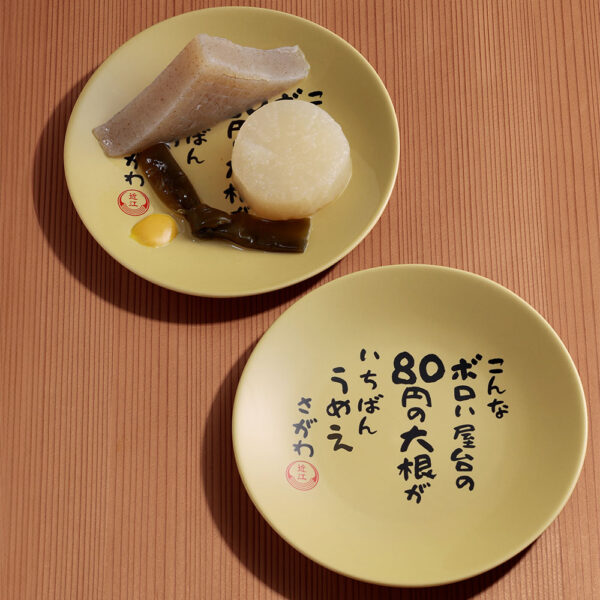

対する『ランチのアッコちゃん』は、恋人に振られて落ち込む主人公・三智子を、堅物上司である敦子が、自身のランチルーティンと三智子のお弁当を取り替えっこして、カラリと励ますお話。

敦子は、月曜日から金曜日まで、曜日ごとに決まったところで昼食をとっているらしく、彼女とランチを取り替えっこした三智子は、それをなぞるように一日一日ランチを食べます。

そして水曜日、昼食のついでに、とある古書店へおつかいに行くように頼まれるんです。

そこで、三智子が幼少期に好きだった児童書が出てきます。

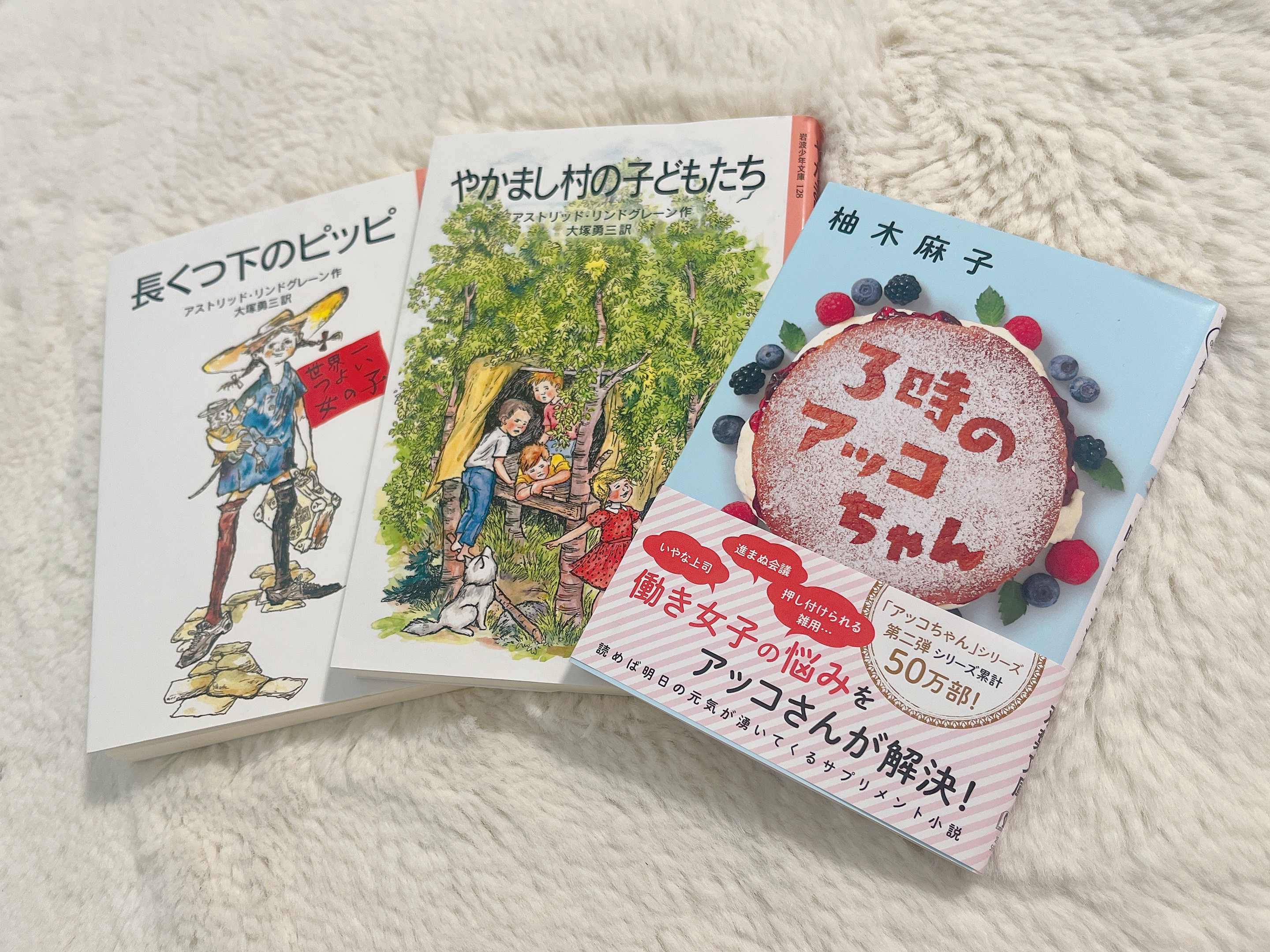

「ローラのシリーズやロッタちゃん、やかまし村をよく読んでいた」と。

ここのシーンを初めて読んだとき、あっと声をあげそうになりました。

だって、わたしも子供のころに『やかまし村の子どもたち』を読んでいたもの!

若かりし頃の母がわたしに与えてくれた本で、子供の手には少し大きく、かさかさとした手触りでした。黄ばんでぼろぼろだったそれは、その昔、母が祖母から譲り受けたもの。

『やかまし村の子どもたち』

『長くつ下のピッピ』

『霧のむこうのふしぎな町』

わたしの頭の片隅に残る記憶では、古めかしい本たちは、四冊でひとセットのように扱っていたような。あともう一冊は、なんだったか。

小さなわたしは、今読んでいる本を誰が生み出したか、なんてことは気にも留めていなかったから、やかまし村とピッピの作者が同じということを、『ランチのアッコちゃん』を通して初めて知りました。

もしかしたら、記憶に残るもう一冊も、リンドグレーンの作品なのかもしれない。

ネットで検索をかけて、ヒットした表紙の画像をざっと確認していきます。

うーん、どんな話だったかも、表紙の色使いも思い出せないけど、きっと、見ればわかるはず。

そう思い、かなり下の方までスクロールを続けたけれど、見覚えのある表紙の写真は出てきません。

光る画面を見つめながら、小さく唸る。

内容や表紙の雰囲気が少しでもわかれば、誰かに尋ねることもできるけれど、あまりにヒントが少ない。

母に「なんだったっけ?」とメッセージを送れば一発だろうけど、その日のわたしは、もう少し粘りたい気分でした。

そういえば、数年前に「この本のタイトルが思い出せない」という内容をTwitter(新X)で投稿したら、フォロワーがその日のうちに言い当ててくれたことがあったなぁ。

乾ルカさんの…『植物図鑑』だったっけ。(※)

今度はXの黒いアイコンをタップして、自分の投稿限定で検索をかける。

【思い出せない】

なにもひっかからない。

それでは、【タイトル】だとどうだろう。

思考するより早く指を動かして、検索結果を表示させた。

「タイトル」を含んだ、わたしの過去の投稿がたくさん出てくる。スイスイとスクロールしていくと、2019年の投稿に、何かが見えました。

そう、『ベッツィーとテイシイ』という単語が。

え、え、これだ!四冊目の本!

Xを閉じ、safariの検索ページに戻って調べると、モード・ハート・ラブレイスという方の著書のようで、おそらく、他に読んだ作品はないはず。

『ベッツィーとテイシイ』も、買ってみようかな。(新しく買わなくても、四冊ともまだ実家にあるかもしれないけれど)

乾ルカさんの作品のタイトルを探していたのに、まさか大本命の方が先に見つかるとは。

たまにありますよね、こういうこと。

朗読劇を終えて、ドタバタした日々が少し落ち着いた、数日前。

ようやく、さぁ読むぞ、と『長くつ下のピッピ』の文庫本をひらく。

挿絵が2ページおきくらいに入っていて、なんだかとても懐かしい。児童書にはモノクロの挿絵が入っていたなぁなんて当たり前のことを再確認しながら、ゆっくりと読み進めていきます。

十数ページ読んだところで、ピッピはなかなかに大胆な少女だということに気が付きました。

ベランダで馬を飼う。床の上でクッキー生地を伸ばす。…あまりにもとんでもない行動です。

そして、ただ何気なく会話をしている描写でも、声を張り上げた、であったり、大きな声で言った、というような意味で『どなった』という動詞が、かなり出てくるんです。(※2)

翻訳した方の感性もあるとは思うけれど、わたしの記憶の中のピッピよりも、かなりイケイケだ。

『ランチのアッコちゃん』に登場する古書店の店主、笹山が「リンドグレーンが描く主人公は破天荒過ぎる」と口にしていたのも頷けます。

破天荒。ピッピを一言で表すならこの言葉しかない、というくらいピッタリです。

あの三智子が、この破天荒な少女が出てくる物語が好きだったということに少し驚きながらも、意外な一面を知れたようで、なんだか嬉しくもあります。

大人しく見える子に、実はアクティブな趣味がある、なんていう、わりとよくあるギャップに弱いわたしには、三智子はとても魅力的に感じられました。

もしまた『ランチのアッコちゃん』の朗読劇があるならば、次は三智子役で出たいな、なんて思いながら、ほとんど初見の気持ちで、ピッピの物語を読み進めます。

これを読み終わったら、やかまし村。その次は、『3時のアッコちゃん』が待っている。

今年の秋は、読書の秋になりそうです。

※1…『奇縁七景』でした。予想していた『植物図鑑』と全然掠ってなくて、自分のいい加減さに呆れてしまいます。

※2…『どなる』という言葉を辞書でひくと、「非常に大きい声で話す・宣言する」という意味が書いてありました。怒りの感情を含んだ大声しか当てはまらないと思っていたので、新発見です。

編集:川野優希