私たちは日々、映画やアニメ、ゲームといったフィクションから力をもらいながら生きている。

嫌なことがあっても、お気に入りのエンタメに触れることで元気を取り戻した経験のある人は少なくないだろう。

一方で、フィクションの世界に浸って現実逃避している自分に、ふと後ろめたさを感じる瞬間もあるかもしれない。

「こんなことをやっている場合じゃないのに……」と自責してしまい、心から楽しめないようなときもある。

しかし、結論から言えば、エンターテインメントは人間にとって必要不可欠なものだ。

それは、さまざまな文化を遺してきた人類の歴史を振り返っても明らかであり、不安に負けそうな時こそ、エンタメは生きる勇気を分け与えてくれる。

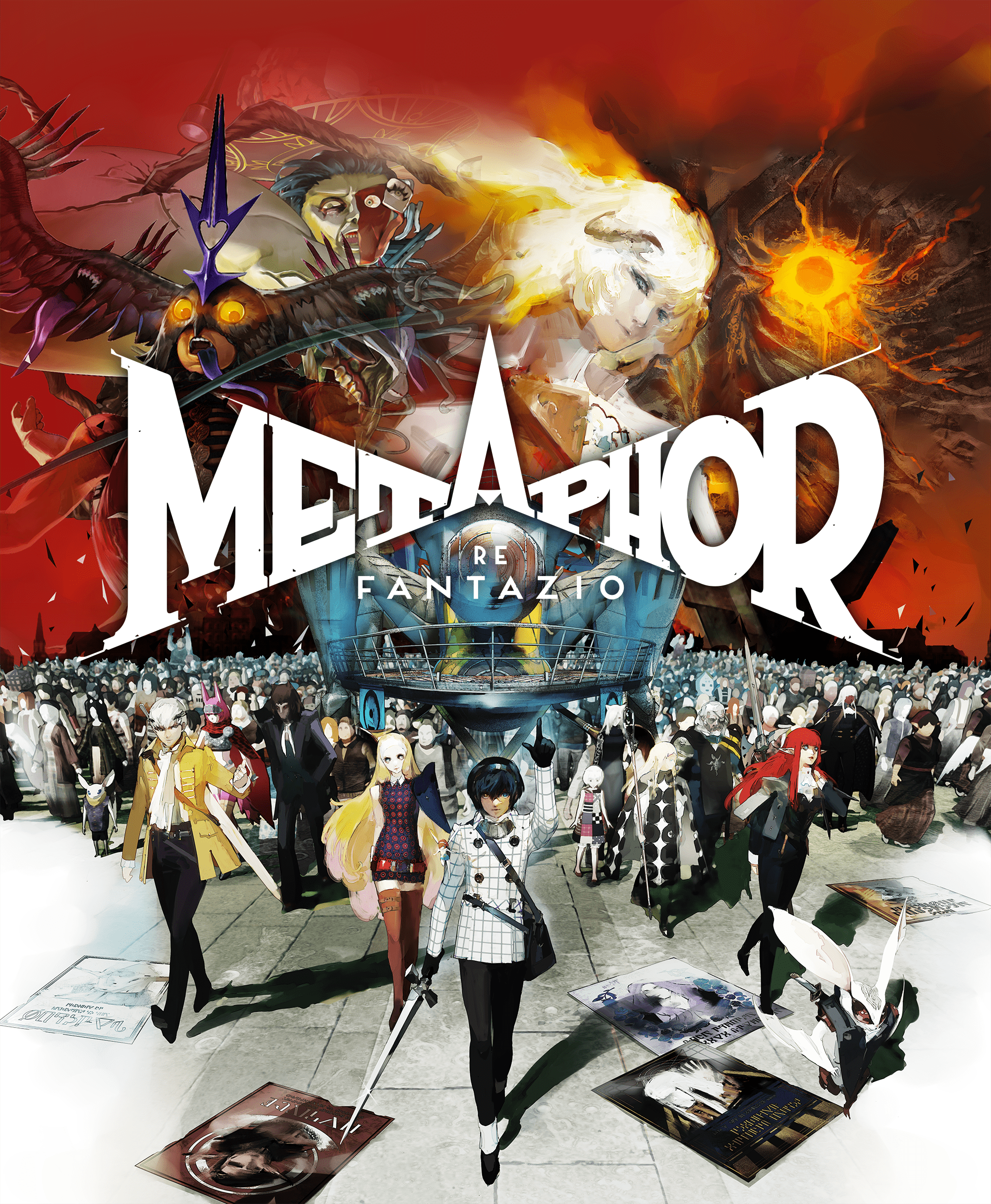

そんな普遍的なテーマを正面から扱ったゲームが、アトラスのRPG『メタファー:リファンタジオ』である。

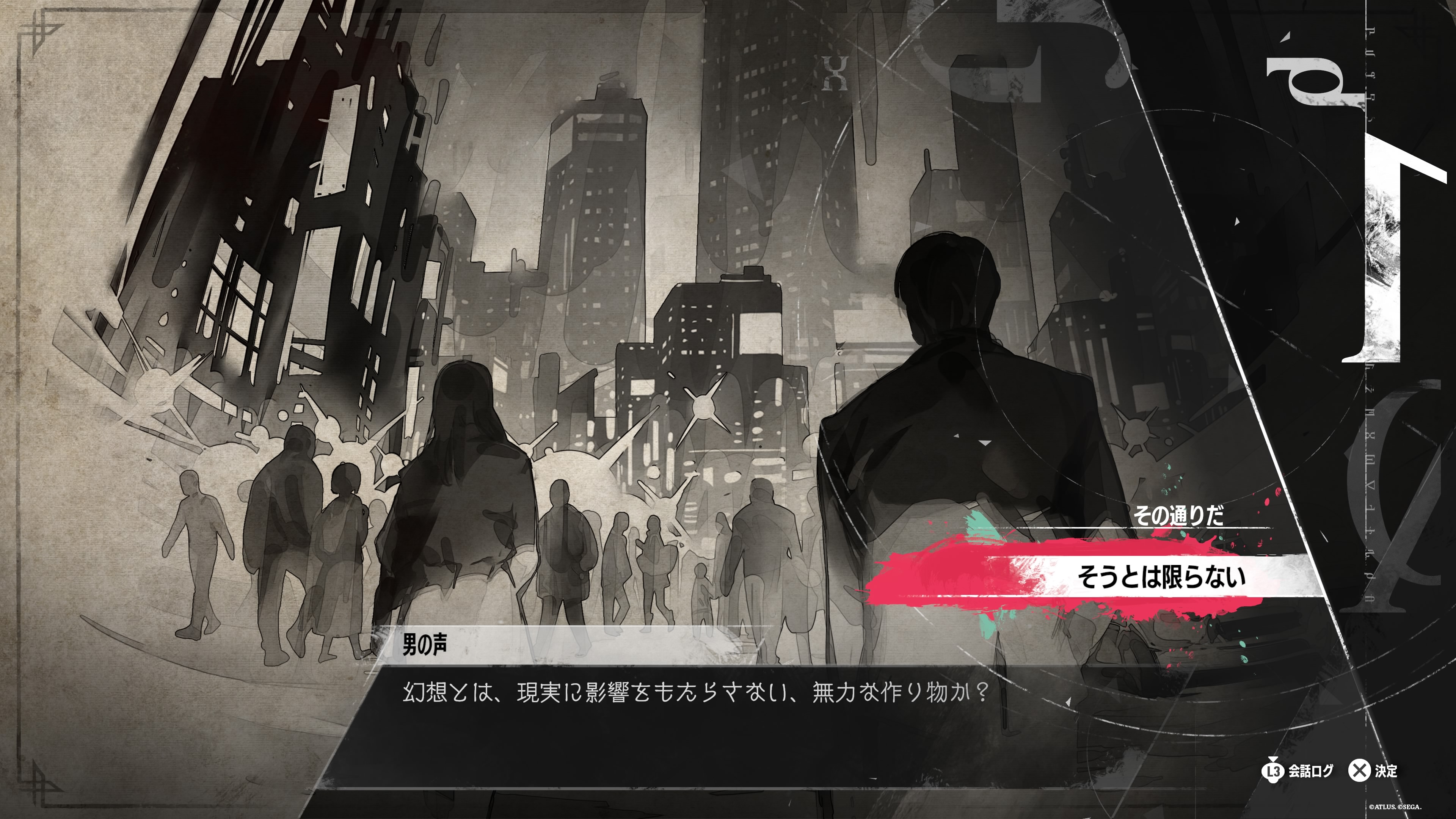

本作では、冒頭に「幻想とは、現実に影響をもたらさない、無力な作り物か?」 という問いをプレイヤー自身に投げかけてくるのだが、これはさり気ないようでいて、静かに、そして深くプレイヤーの心に楔を打ち込むものになっている。

実際、本作をプレイして、なぜ人には幻想と物語が必要なのか?ということを深く考えさせられた。

『ペルソナ3』、『ペルソナ4』、『ペルソナ5』を手掛けてきたクリエイター、橋野桂氏がなぜ「不安」というテーマをファンタジーRPGで描いたのか?

本稿では、作中の物語やゲームシステム、キャラクターの背景などを手がかりに、『メタファー:リファンタジオ』に込められたメッセージや橋野氏の考えを、自分なりの解釈で掘り下げてみたいと思う。

※本記事では、『メタファー:リファンタジオ』をプレイしていない方でも読めるように、物語の核心を突くようなネタバレは含まれていませんが、一部エピソードや登場人物の台詞、画像など多少のネタバレとなる内容を含みます。また、本記事における解釈は筆者の主観による独自のものであり、公式の解釈とは異なります。

人は幻想を見ながら生きている

人は常に目の前の現実だけを見ているわけではない。実は誰もが何らかの「幻想」を心に抱きながら日々を生きている。ここで言う「幻想」とはフィクションのことであり、言い換えれば個人が胸に掲げる理想でもある。

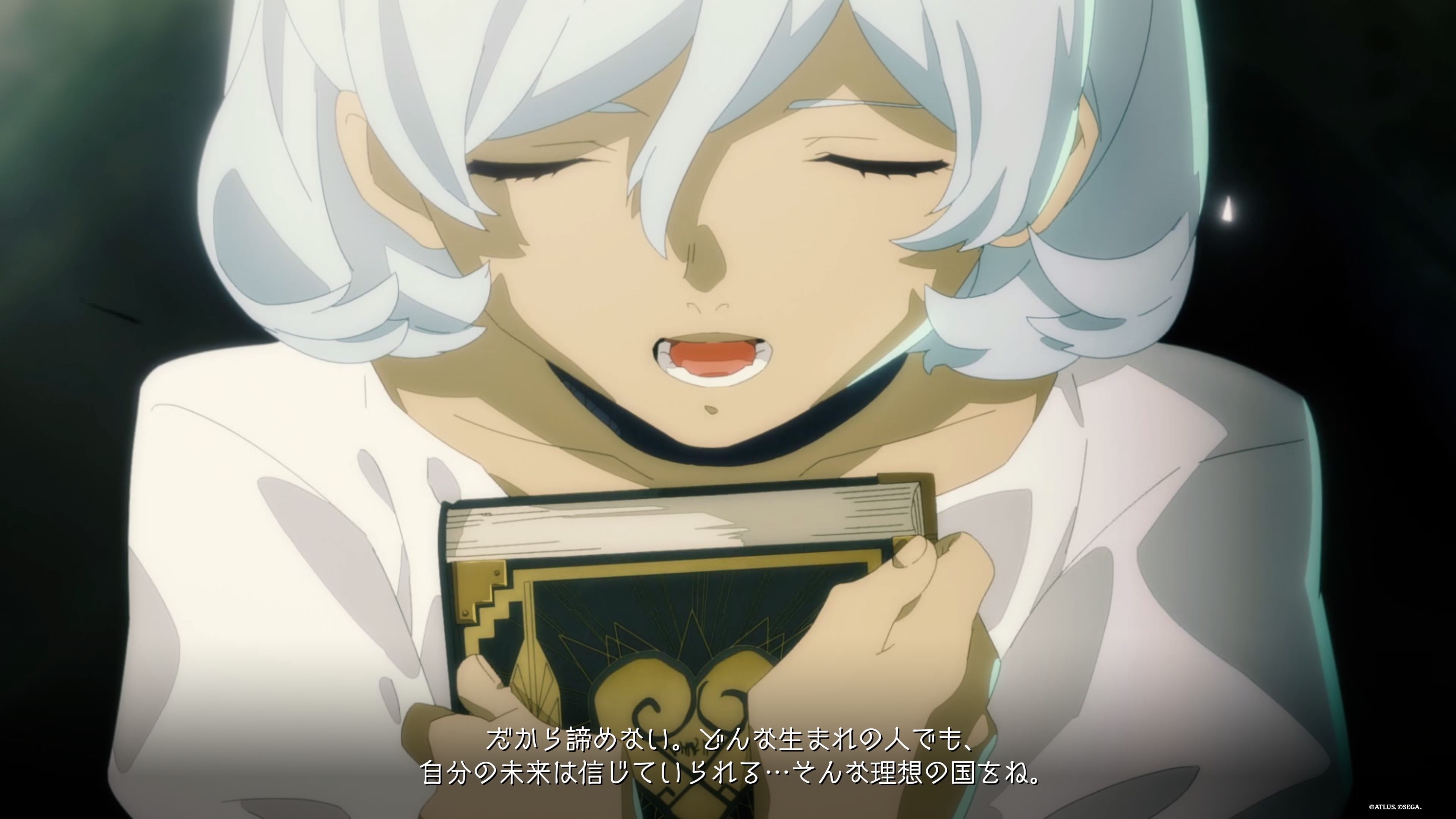

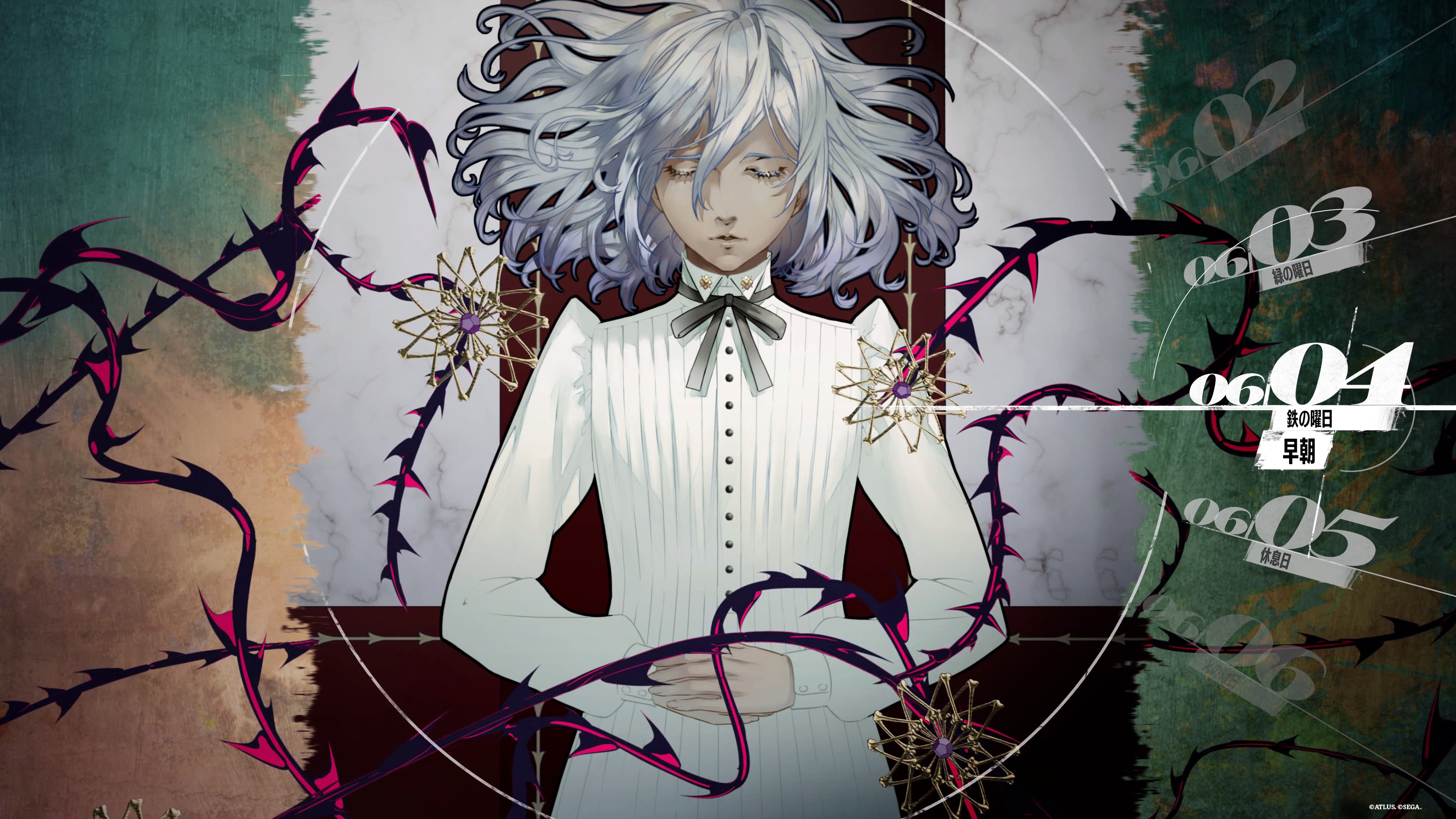

『メタファー:リファンタジオ』に登場するエルダ族の少年(主人公)と、宿敵であるルイという青年は、ともに一冊の「幻想小説」を手にしていた。

それは旅人の視点で綴られた物語で、多様な種族が対立し、いがみ合っている彼らの世界、ユークロニア連合王国とは異なる「理想郷」の姿が描かれている。

幻想小説の中の世界では、種族はたった一つしか存在せず、誰もが互いの違いを認め合い、生まれによる差別もない。魔法は必要とせず、人々は学問と技術だけで巨大な都市を築き上げている。

言うなれば、現代を生きる私たちの文明社会こそが、『メタファー:リファンタジオ』の世界の住人にとっての「幻想」なのだ。

主人公とルイは同じ幻想小説に触れながらも、それぞれが異なる理想を胸に抱き、その実現に向けて行動する。そして、2人の理想はやがて激しく衝突することになる。

エルダ族の主人公は、呪いに倒れた親友である王子を救うという目的のため、相棒の妖精「ガリカ」と共に旅に出た少年だ。彼は差別や偏見のない平等な世界を夢見て、その理想へと少しずつ歩み始める。

一方のルイは、王都グラン・トラドの将校にして野心家であり、「幻想小説」に秘められた世界の秘密へと辿り着いた人物でもある。

ルイはこの世界の現状に強い不満を抱き、強き者が力によって統べる世界を実現するためには手段を選ばない覚悟を決めていた。

同じ物語から生まれた理想でありながら、主人公とルイの抱く幻想は正反対の方向を向いてしまったのだ。

人は自分の信じる理想(=幻想)を糧に生きている。しかし、その理想の方向性が異なれば、他者とは衝突せざるを得ないこともある。

では、なぜそこまでして人は幻想を求めるのだろうか?

それは、現実だけでは乗り越えられないものが確かに存在するからだ。物語の力を借りなければ対峙できない現実が、人生には時として訪れる。

物語は現実を受け入れて、乗り越えるための儀式

理不尽な不幸や到底受け入れ難い現実に直面したとき、人はそのままでは正気を保てないことがある。愛する人との死別、突然の災厄、耐えがたい自己嫌悪……。

そういった現実に押し潰されそうなとき、人はしばしば「物語」というフィルターを通して現実と向き合おうとする。

例えば、古代の人々は天災による被害や原因のわからない疫病に襲われたとき、それを神話という形で物語化し、理解しようとしてきた。

地震が起これば「地底で大ナマズが暴れているのだ」と想像し、雷鳴が轟けば「雷神が怒っているのだ」と語る。見えない脅威や不条理な悲劇にも、物語の形を与えることで筋道立てて理解し、受け入れようとしたのである。

実際に、日本神話や世界各地の神話を紐解くと、多くが自然災害や環境の営みを題材に、人々の感じた畏怖や願望を物語に仕立てていることがわかる。

人生というものもまた、一人ひとりが紡ぐ物語だと言えるかもしれない。

受け入れ難い現実に直面したとき、人は自分自身を物語の主人公に見立てて理想化し、「きっと自分はこの試練を乗り越えられるはずだ」と信じようとする。それは心の防衛機制でもあり、物語による心の治療行為でもある。

『メタファー:リファンタジオ』の主人公も、自らが差別され忌み嫌われる「穢れた種族」であるという過酷な運命を背負っていた。

彼は大切な友を救うという物語を生きることで、自分の存在意義を見出し、折れそうになる心を支えていたのではないだろうか。

物語とは、現実を受け入れて乗り越えるための「儀式」だ。

自分を物語の主人公というフィクションに投影し、悲劇さえも意味のあるプロセスへと作り変える。そうすることで、人はどうにか前に進む力を得るのである。

苦しい現実に意味を見出し、いつか報われる物語へ昇華させること——それが幻想(フィクション)の持つ癒しと再生の力なのだ。

所属とは幻想を同期すること

人は一人きりでは弱い生き物だ。だからこそ仲間を求め、組織やコミュニティに属して支え合おうとする。

では、「誰かと一緒にいる」という所属感はどのように生まれるのかといえば、そこにも実は「幻想」の力が関与している。

組織やコミュニティに所属するということは、同じ幻想を信じること、つまり「他者と幻想を同期する」ことだ。

会社員であれば会社の理念や目標といったビジョン(組織で共有された物語)と同期しているし、宗教であれば教義を信じることで信仰者たちは同期している。

国家に属するということさえ、その国家の歴史を国民が共通の幻想と物語として胸に抱いているから可能になる。

その他の人間関係も、多かれ少なかれ互いの幻想を同期することで成り立つものだ。

エンタメに没頭することも、ある種の所属と言えるだろう。本や映画、ゲームの登場人物に自分を重ね、その世界観に浸っているとき、私たちはその物語の住人として心が動いている。

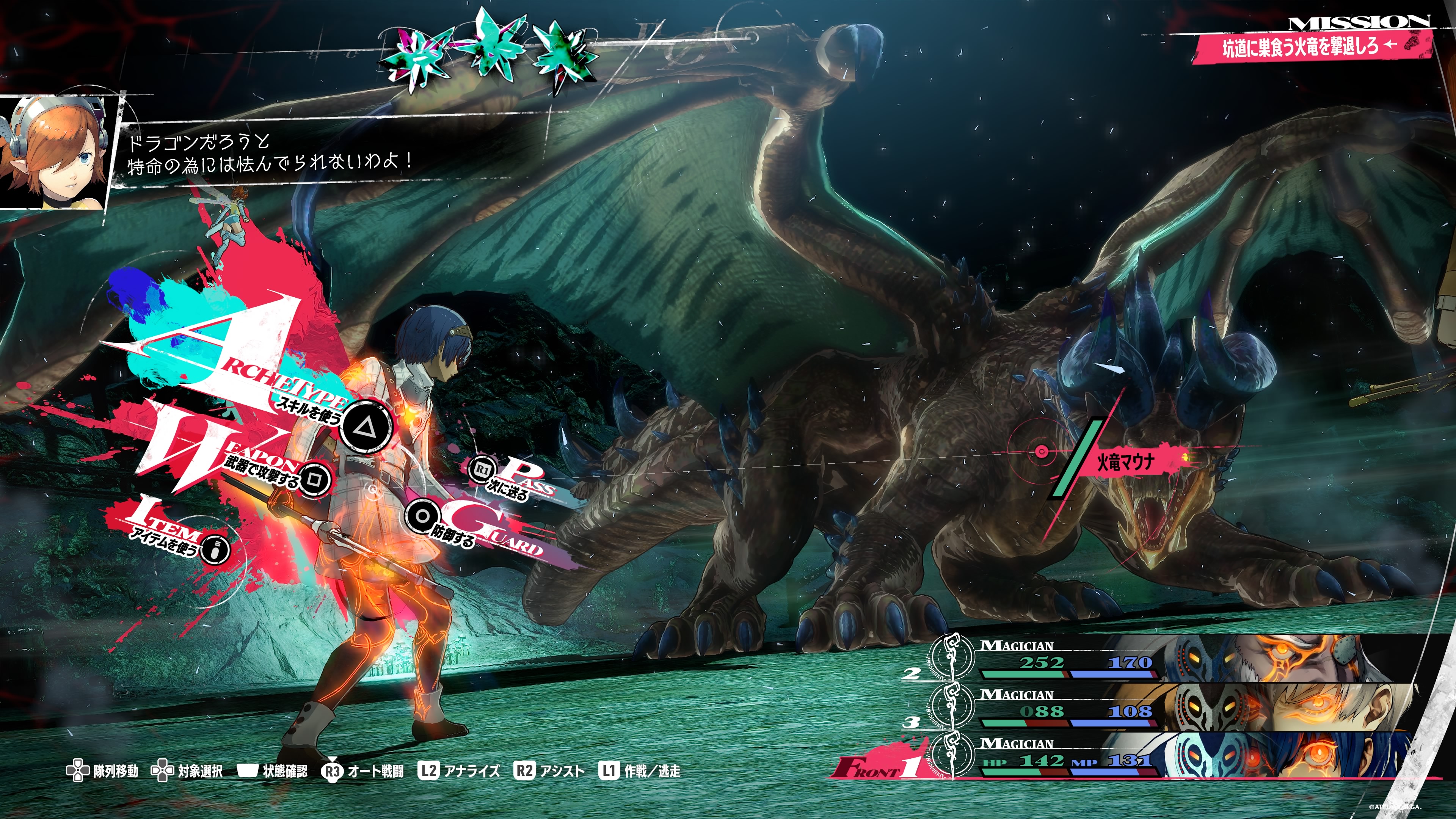

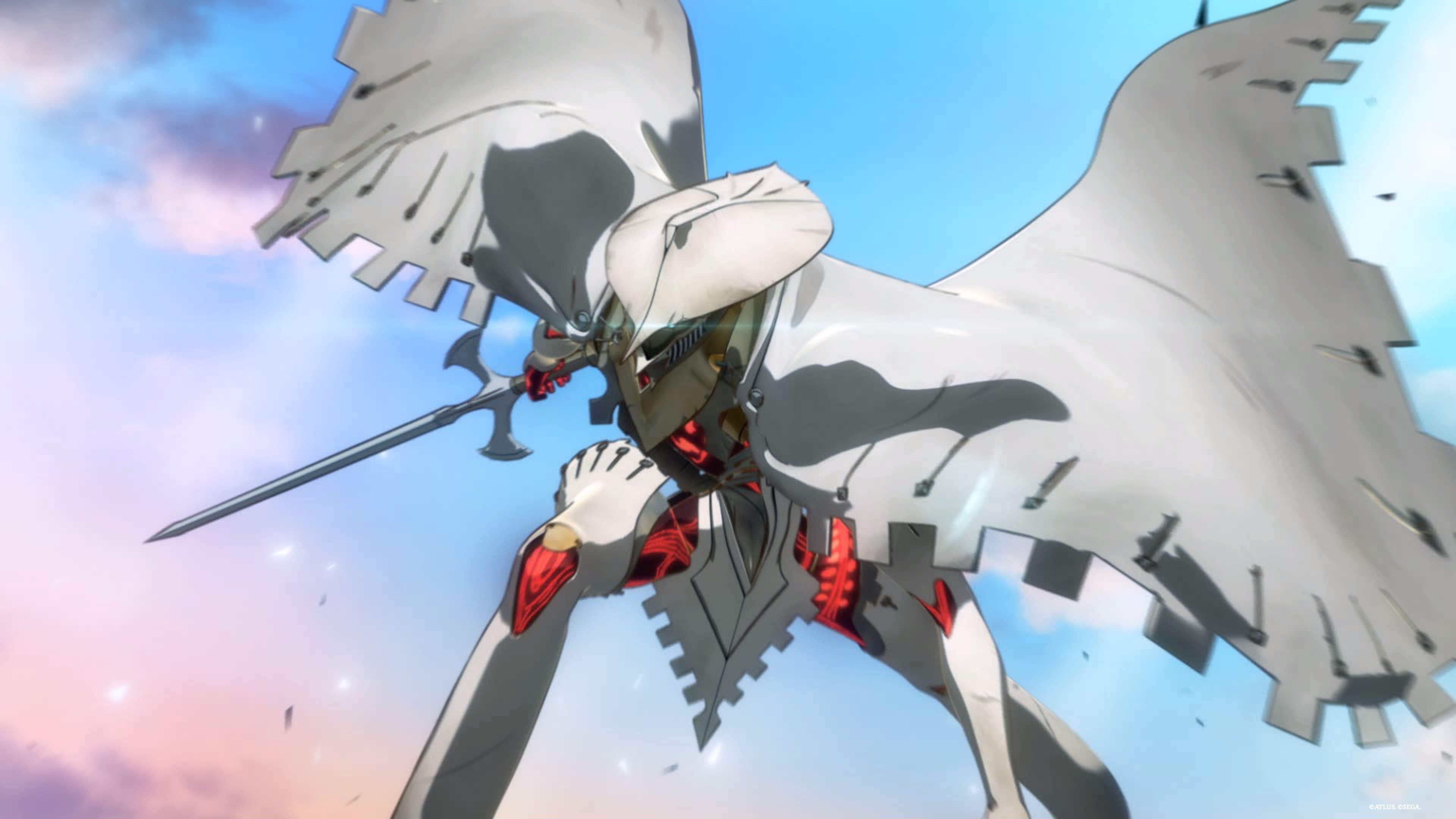

『メタファー:リファンタジオ』でも、主人公の旅路には種族も境遇も異なる多様な仲間たちが集まってくる。彼らは皆それぞれに「世界を変えたい」という強い動機と理想を持っており、主人公の覚醒させた「アーキタイプ(英雄像)」に触発されて自らも同じ力を覚醒させていく。

言うなれば、主人公の掲げた幻想に共鳴し、そこに加わる形で絆が生まれていくのだ。

一人では到底実現できないことでも、理想を共にする仲間となら成し遂げられる。

現実世界においても、同じ志や物語を共有する仲間との出会いは人生を豊かにする。ともすれば居場所を見失いがちな現代だからこそ、自分が心から没入できる「物語の世界」や「同志のコミュニティ」を持つことが救いになる場合もあるだろう。

たとえそれがフィクションであっても、共有することで生まれる連帯感は確かなものだ。人が人と繋がり、何かを成し遂げるためには、共通の幻想と物語が必要なのだ。

「選挙戦」で描かれる、幻想の暴走

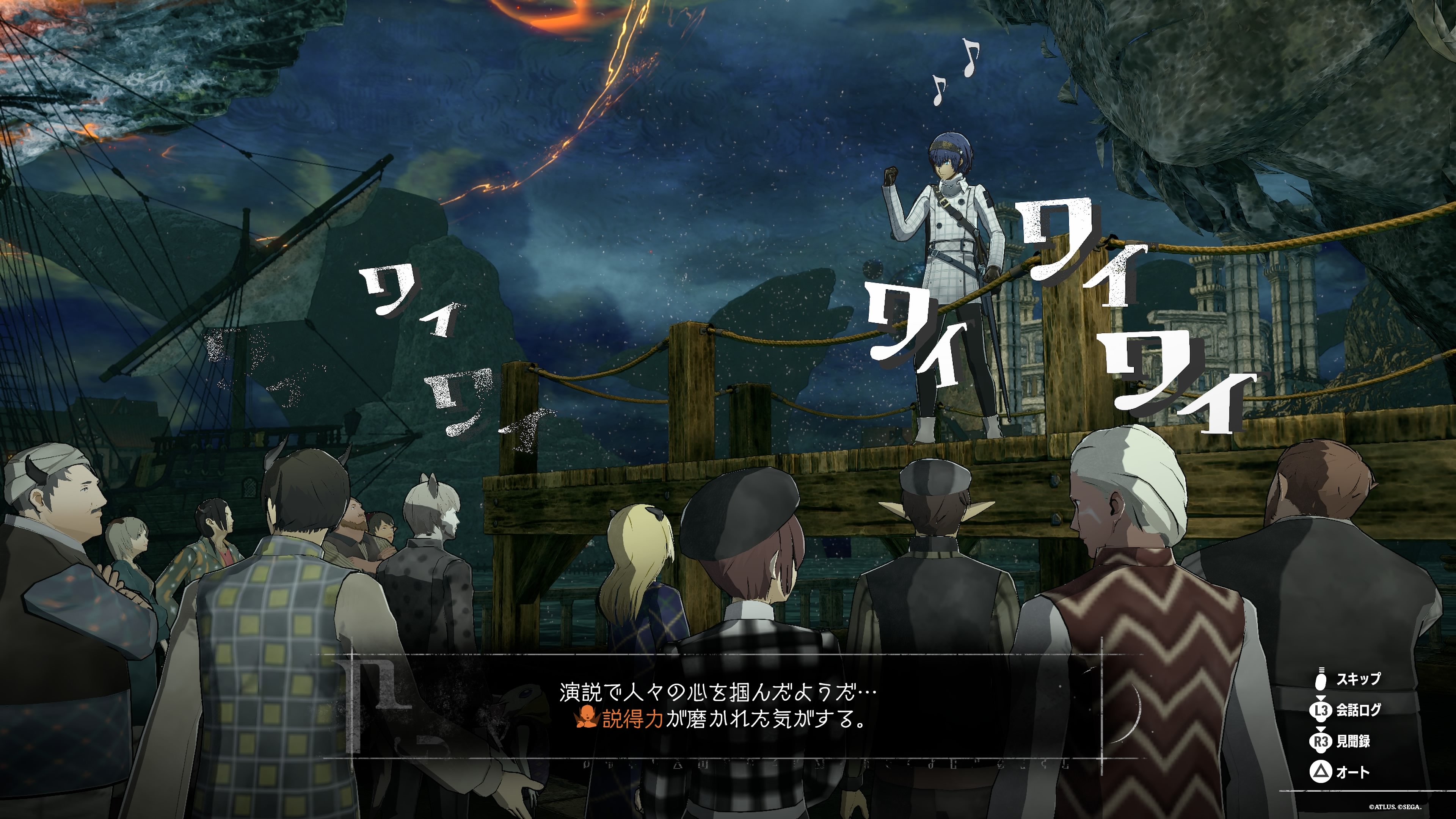

そして、『メタファー:リファンタジオ』の世界でもう一つの重要な要素が「選挙戦」だ。

“幻想の同期”を国家規模で強制・可視化する仕掛けこそが「王の魔法(選挙魔法)」である。

ルイによる国王暗殺事件と、それを機に発動した「王の魔法」による大規模かつ強制的な幻想の同期によって、誰もが次の王になれるチャンスを得る、言い換えれば「自己実現」の可能性を得る。

それは同時に、候補者として名乗り上げた者同士の熾烈な競争の始まりを意味していた。

その競争を監視するように、空には巨大な王の顔が浮かび、監視の目が常に主人公たちの動向を追う。

さらには、世界各地に現れた謎の岩が主人公たちの支持者数と順位を告げるとき、まるで現実の選挙戦、あるいはSNSのフォロワー数のように自身の人気と影響力を数値として可視化する。

選挙戦を勝ち上がるために賞金首の討伐や頼まれごと、事件の解決などのクエストをこなして支持数が積み上がるたび、自身が掲げた「幻想」がより大きくなって、世界に影響することを実感としても、実測値としても提示していく。

だが、大きな幻想は、時として容易に暴走する。

数が正義に見えてしまうとき、耐え難い不安や恐れを何かに押し付けようとするとき、人は熱狂の中で異端者を「怪物」に仕立てるのだ。