分かり合えるという幻想

いくら幻想を共有して所属し合っても、完全に分かり合える保障はどこにもない。

むしろ人間社会とは、本質的に不安や恐怖、誤解に満ちていて、他者同士が真に理解し合うのはとても難しいように思える。

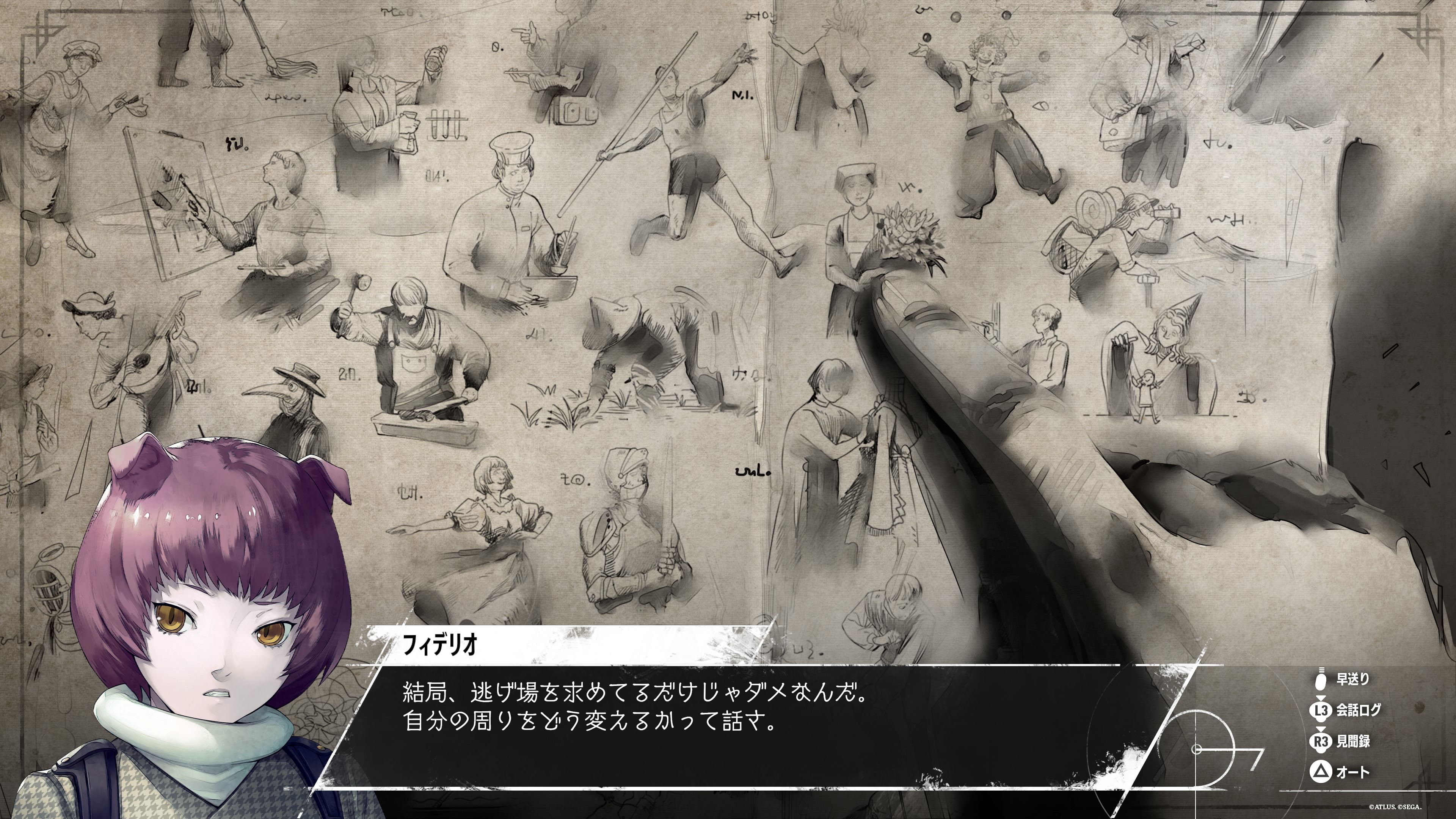

『メタファー:リファンタジオ』の世界でも、その現実は無慈悲な形で描かれていた。

王都グラン・トラドの裏通りでは、公開処刑が娯楽同然のものであり、処刑場では人々が酒を飲みながら誰かの最期を眺めている。

そこに処されるのがたとえ無実の者であっても、群衆は石を投げ、嘲り笑うのだろう。まるで中世の魔女狩りさながらの残酷さだ。

そのほかにも、本作では各地で不安に駆られた人々による過剰な排斥やスケープゴートが描かれる。

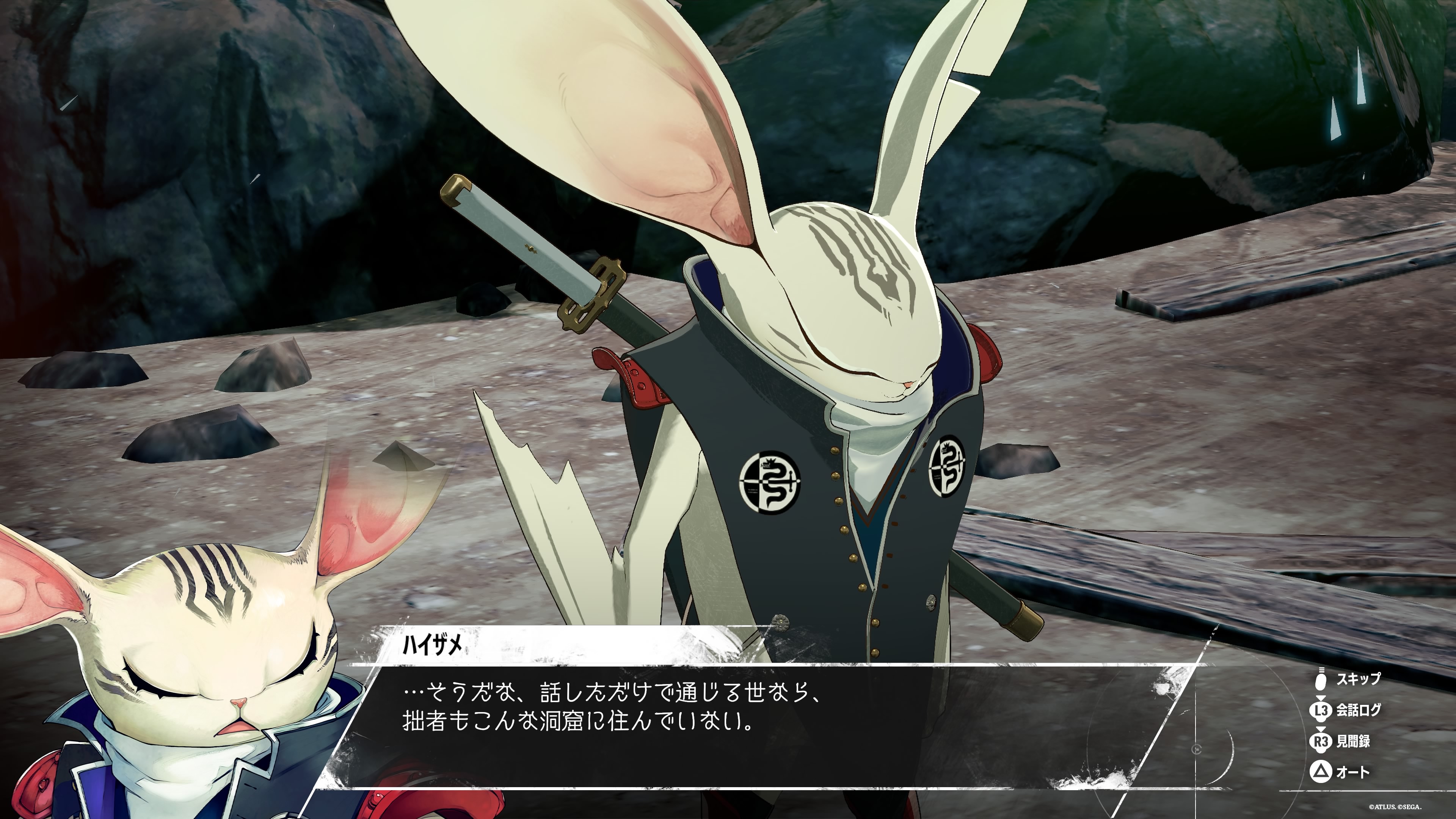

たとえば、かつて大切な家族を亡くした元騎士のハイザメは、ある陰謀に巻き込まれて「誘拐犯」の汚名を着せられ、賞金首として指名手配されてしまう。

彼はユージフ族という独自の価値観を持つ少数種族ゆえに周囲から偏見を受けがちな人物だったが、まったくの無実であるにもかかわらず濡れ衣を着せられたのだ。

主人公たちが真相を解明して疑いを晴らすまで、彼はさぞ生きた心地がしなかっただろう。

その過程でハイザメは「生まれによって命が損なわれない世界」を目指す主人公に共感し、仲間に加わっていく。

理不尽な差別や冤罪に抗うため、彼らは共に戦う道を選んだのだ。

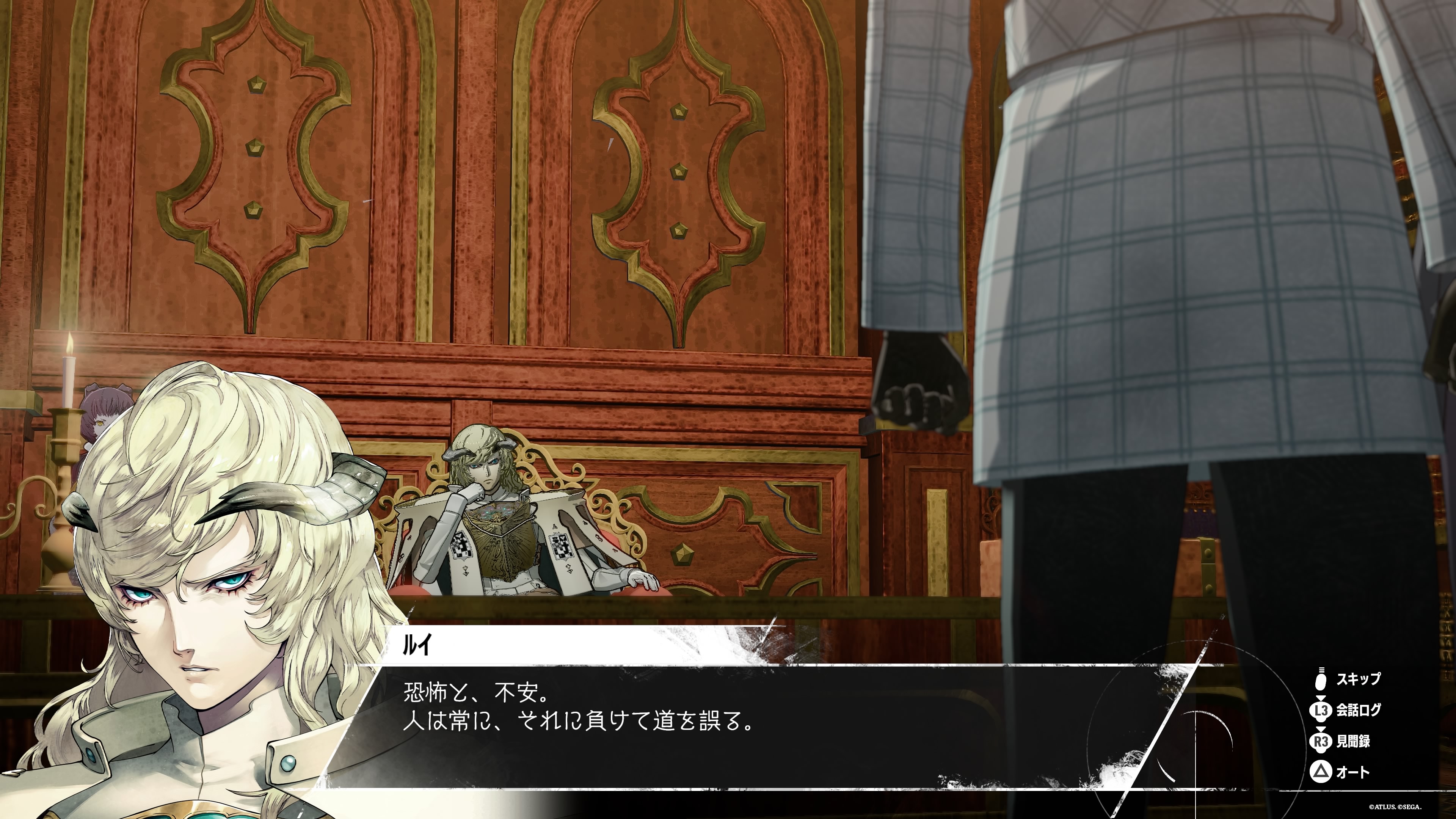

さらに物語後半では、詳細は伏せるが、ルイが民衆の心理を巧みに操り、とある人物を「怪物」に仕立て上げるという凄惨な場面がある。

真実を捻じ曲げ、恐怖とデマを煽ることで、人々を自分の思い通りに動かす――そんな光景は、決してフィクションの中だけの話ではないだろう。

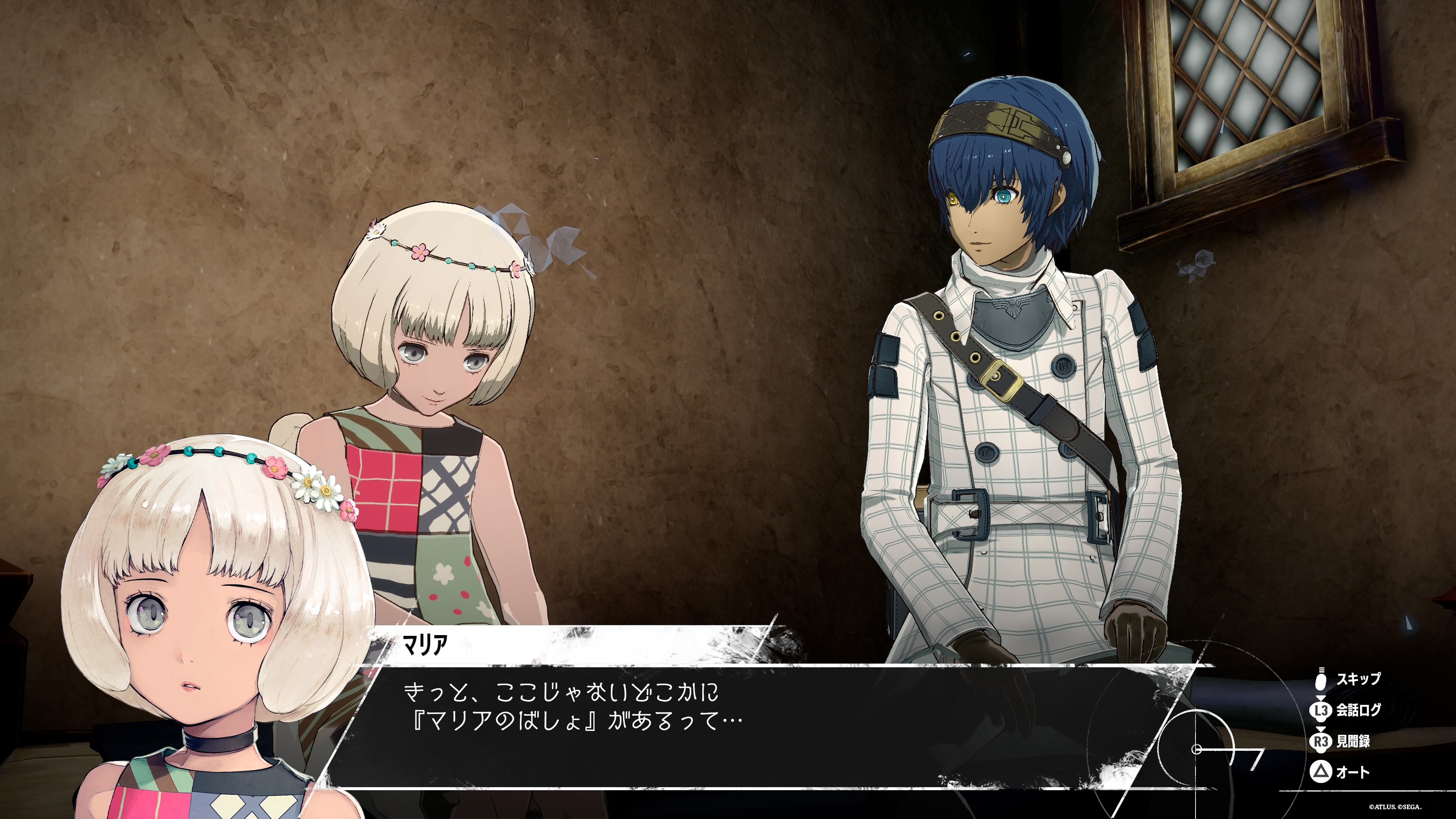

所属している集団と価値観や感覚が合わない……あるいは、「自分は無力だ」と、そう感じることが多くなると、次第にその幻想との繋がりは弱まっていく。

そうして、「ここは自分の居場所ではない」と感じてしまった瞬間、人はその幻想から離れて孤独になる。

他者との繋がりを失い、不安だけが増幅していく。その不安がさらなる誤解と憎悪を生み、互いをますます理解不能な存在に変えてしまう悪循環も起こり得る。

「分かり合える」というのも人間が生み出した一つの幻想に過ぎないのかもしれない——そう痛感させられる展開が、『メタファー:リファンタジオ』には幾度となく登場した。

作中で明らかになる陰謀や悲劇の数々を目の当たりにすると、結局のところ人は分かり合えない生き物なのではないか、と絶望的な気持ちにもなる。

それでも、不安に屈して歩み寄る努力を諦めてはいけないと物語は訴える。

たとえ幻想の同期が断たれて、居場所を失ったように感じても、また新たな物語を共有できる相手を探せばいい。

傷ついた心を癒やしてくれるフィクションをもう一度手に取って、自分を取り戻せばいい。

誤解や対立を乗り越え、少しでも他者と理解し合おうとするその姿勢こそが、人間の尊い「幻想」なのだ。

「不安」にどう向き合うか

『メタファー:リファンタジオ』の物語全体を貫くキーワードは「不安」だ。

人々が心に抱える漠然とした不安、それが「怪物」となって現れる世界——現実世界に暮らす私たちにも覚えのあるテーマではないだろうか。

では不安に押し潰されそうなとき、人はどうすれば前向きに生きられるのか。本作はその問いに対して、一つの象徴的な答えを示していたように感じる。

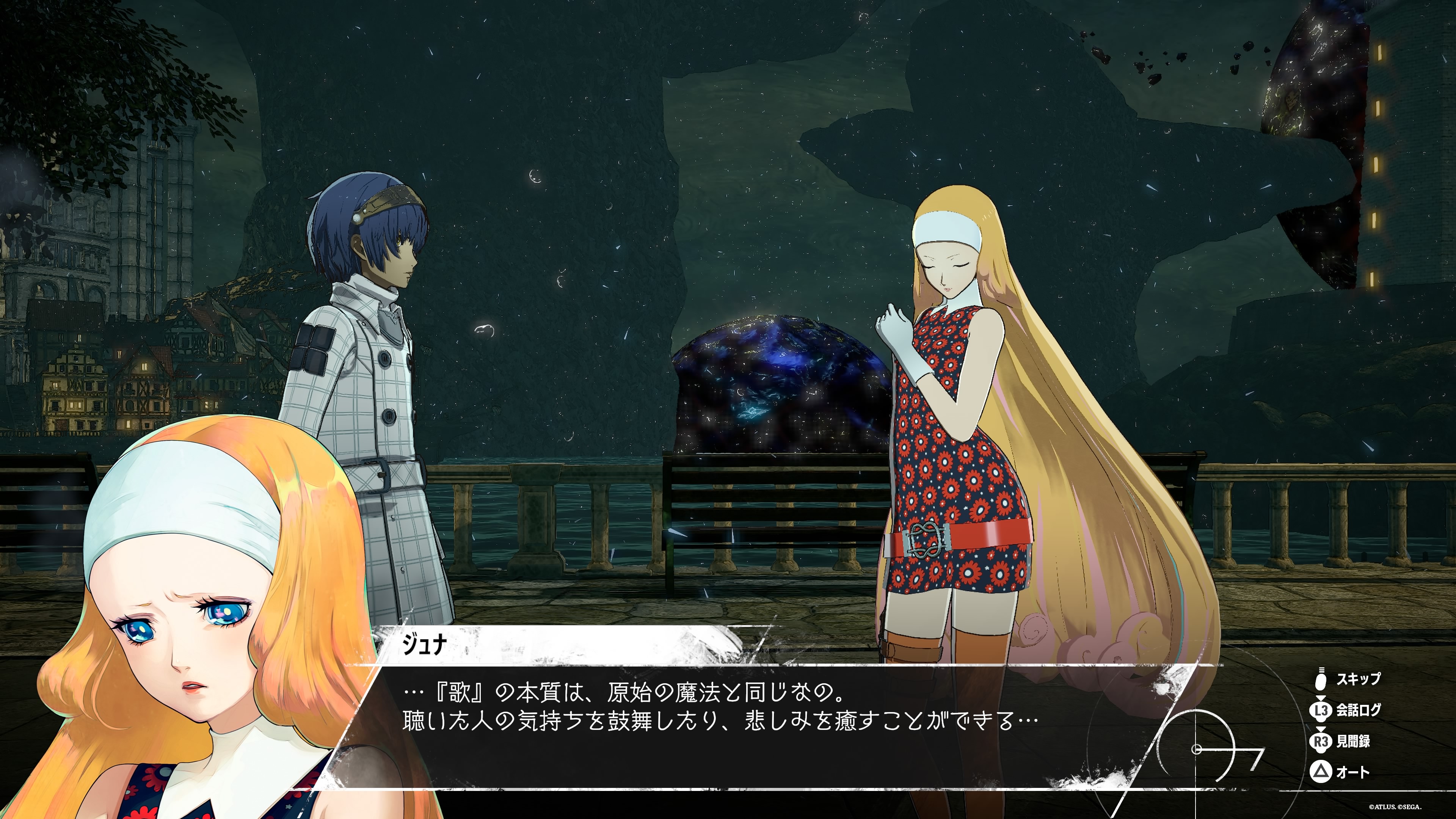

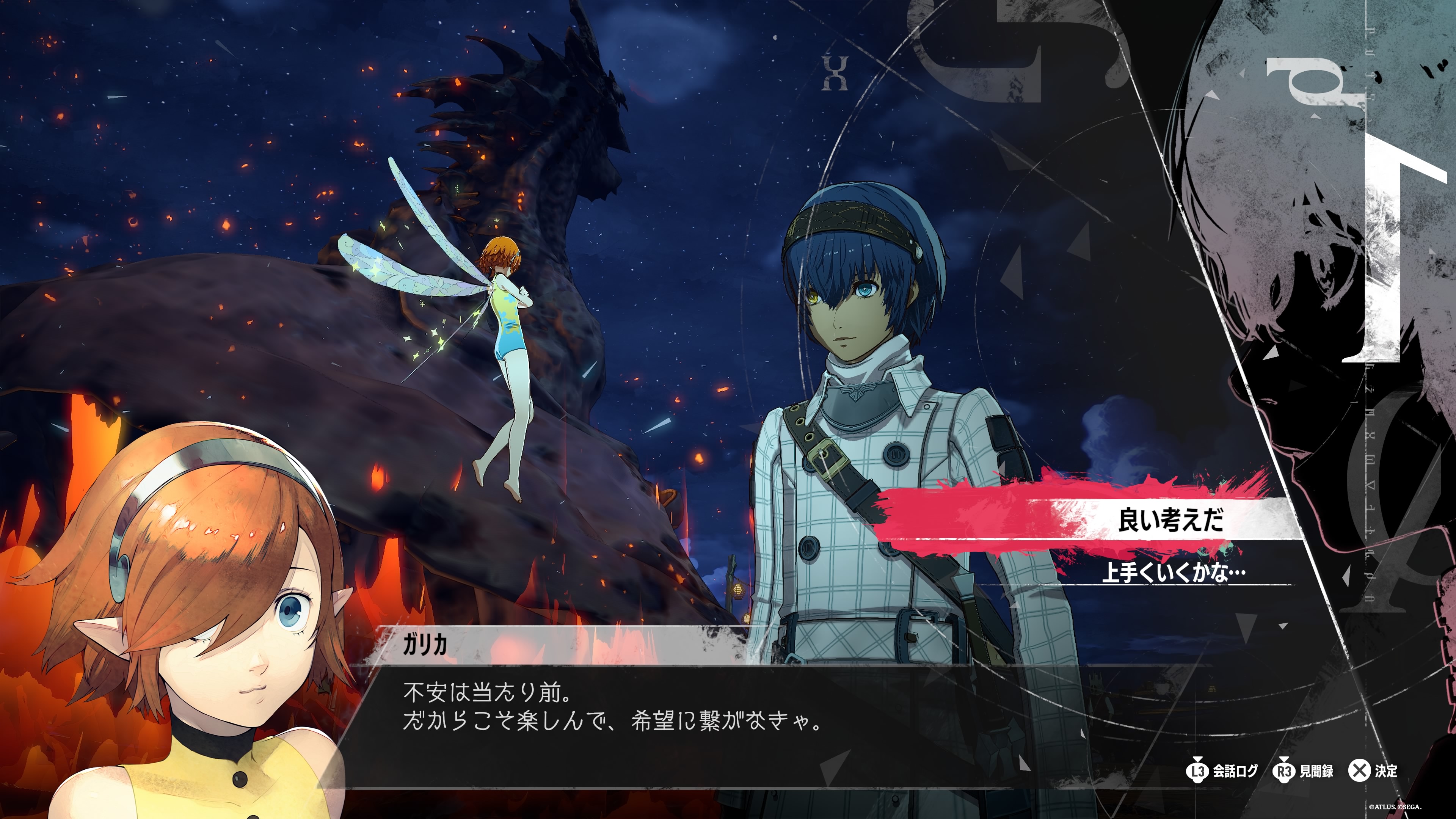

旅の案内役である妖精のガリカは、主人公を励ますためにちょっと変わった魔法を使う。

「この世に初めて生まれた魔法は、音楽なのよ」

ガリカはそう言って、主人公の頭の中に直接音楽を響かせる魔法をかけ、不安を和らげて勇気を引き出してくれた。

遥か昔、人が夜の暗やみに潜む脅威に怯えながら暮らしていた時代から、リズムやメロディは癒しと高揚を与える原初の魔法だったのだろう。

音楽や芸術は、理屈では処理しきれない心の不安を和らげる不思議な力を持っている。ガリカのこの台詞には思わずハッとさせられた。

現実世界の日常でも不安に包まれているとき、私たちは音楽に救われることがある。

あるいは、絵画に見入り、小説に浸り、映画に涙を流すことで、どうにか心の均衡を保つことができる。

もちろん、不安そのものが消えて無くなるわけではない。誰だって心の内に不安を抱えているし、次から次へと新たな不安は湧いてくる。

生きている限り、不安はなくならない。

それでも、「不安から逃げずに生きる」という心構えがあるかないかで、人生の景色は大きく違って見えるはずだ。

本作の物語を経て主人公たちは皆、それぞれの不安を抱えながらも前に進む強さを身につけていく。

そんな彼らの姿はそのまま、偉大な作品を生み出してきた現実の創作者たちとも重なって見える。

過去の名だたる音楽や絵画、文学、映画、そしてゲーム…それらは作者たちが自身の不安と戦い、生み落としてきた結晶だ。

私たちはそれらの幻想(フィクション)を通して自分自身と向き合い、見つめ直すことで変わることができる。

現実の不安にどう向き合うか——そのヒントは、物語の中にあるのだ。

本来の自分に戻る

『メタファー:リファンタジオ』の主人公たちの目的は「呪われた王子を救う旅」だった。

しかし、物語を終えたとき、私はそれが「自分自身を知り、本来の自分を取り戻す旅」でもあったのだと気づいた。

主人公であるエルダ族の少年が辿った道のりは、自らに課せられた運命や周囲の偏見といった「呪い」を解きほぐし、ありのままの自分を肯定するまでの成長の物語でもあったからだ。

心の奥底に目を向ければ、誰しも「本当になりたい自分」や「大切にしたいもの」が見えてくる。

しかし、現実を生きる中で、それらを見失ってしまうことがある。世間体や他人の評価に振り回され、自分が本当は何を望んでいたのか分からなくなるのだ。

あるいは、自分の限界を自分で決めてしまい、それが「呪い」になることもある。

時には苦しい現実から逃れることも必要だが、いつまでも逃げ続けていると人生は閉ざされていく。

目の前の現実から目を背けていると、やがて心は“反転”して、認知は歪んでいき、自分も、他人も、世の中も、全てが憎い、何もかもが許せない、何も信じられない……そんな心境になってしまう。

その先に待つのは、『メタファー:リファンタジオ』の世界で何度も目にしたような破滅だ。

現実と向き合わずに「ここではない何処か」を求めても、そこに理想郷や楽園なんて在りはしない。

結局のところ、自分自身と身近な人たちを大切にするほかに、自分にできることはない。

そして、自分の理想をもう一度しっかりと胸に掲げ、その実現に向けて行動し続けるしかない——物語の果てに、私はそう思い至った。

『メタファー:リファンタジオ』の旅を通して私が感じたのは、本来の自分を取り戻すことの尊さであり、人生という「自分の物語」と向き合う覚悟だった。

どんなに壮大な物語を経ても、最後に立ち返るのは自分自身なのだ。

理想を掲げて行動し続けることで、幻想は現実を変えていく

このゲームをクリアしたあと、私はふと自分の理想について考えた。

私にとっての理想とは何だろう? ——それは、ゲームというエンターテインメントの力、フィクションの持つ力を一人でも多くの人に伝えることだ。

つらいことがあったとき、不安に呑み込まれそうなとき、ゲームの物語に救われた経験を、私は確かにしてきた。

だから今度は自分なりのやり方で、その力を伝える側になりたい。そんな想いで筆を執っている。

これは奇しくも、国民的RPG『ドラゴンクエスト』の生みの親である堀井雄二氏が語った「人生はロールプレイング」という有名な言葉に通じる。

堀井氏は「人生の主人公は自分自身なのだから、あなたを幸せにできるのはあなただけ。自分が主人公の面白い物語を描いてください」と述べている。

まさに、自分自身の現実世界における役割(ロール)を自覚し、理想の姿を演じ続けることで人生という物語を創造していけ、というメッセージだろう。

幻想(フィクション)は決して無力な作り物なんかじゃない。

むしろそれは、現実に影響をもたらす鏡であり、未来を映し出す青写真だ。

理想という名の幻想を掲げて行動し続ける限り、物語は現実を少しずつ動かしていく。

私たちは皆、自分の人生という物語の語り部であり主人公なのだ。

ならば、自分が信じる理想のエンディングに向かって、幻想を力に変え、現実という名のステージを生き抜いていこう。

現に私は今、ゲームという物語の素晴らしさを書き記すことで、自分の現実を少しだけ変えることができた気がしている。

あなたもぜひ、自分だけの物語を信じて前に進んでほしい。幻想を抱く力は、きっと現実を照らす希望になるのだから。