橋野氏が着手した「ペルソナ」の再定義

──あらためて企画書を見てみると、「ペルソナ」の項目が非常に興味深いですね。思わず丸を付けてしまいました。「『ペルソナ』は元々持っている力でいいんだが、才能や資質というよりも、人間自体が変わることで得る力のほうが誰にでもチャンスがありそうでよい」。過去作への単純な反骨心だけでなく、最大のモチーフである「ペルソナ」をひとまず自分の中に落とし込んでいる。

橋野氏:

僕は過去作の開発には関わっていないのに新作を任されたわけで、「ペルソナ」という概念をちゃんと理解して自分の中に落とし込まないといけなかったんです。まずはユング(カール・グスタフ・ユング)【※】から着想を得ているのはわかりますよね。

※ユング

カール・グスタフ・ユング。1875年に生まれたスイスの心理学者。分析心理学を創りだしたことで知られる。

──はい。いわゆる仮面理論ですよね。

橋野氏:

人は相手によって顔も態度も変えていて、それぞれ異なる仮面を持っているという「ペルソナ」という考えかた。「これを『ペルソナ2』【※】まではどういうふうに描いていたんだろう」と、先ずはそこから考えたんですよね。

──橋野さんは『ペルソナ2』【※】以前の作品を、当時どう分析されたんですか?

※『ペルソナ2』……1999年に発売された『ペルソナ2 罪』、および2000年に発売された『ペルソナ2 罪』のこと。『罪』は学園ジュブナイルモノだが、続いて発売された『罰』では主人公がティーン向け雑誌の編集者となっている。

橋野氏:

『真・女神転生』からそうなんですが、人間は基本的に弱いものとして描かれますよね。ペルソナという特殊能力についても、「弱い人間に味方してくれるもの」でした。

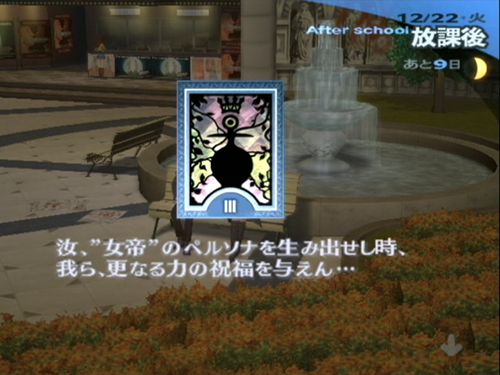

その本質は変わらなくても、時代が進んでいたので『ペルソナ3』では意識して、人物や力の持たせ方の設定をマッチョな方向にしていったのを覚えています。ネット全盛の時代というのもあり、コミュニケーションの方法自体が変わったことが認知されていたので、新しいジュブナイルの中に取り入れようとしました。

プレイヤーの選択次第で友人や協力者を増やしていくことができて、その結果として新しい力を得られるようになっていく。自分の行動でマッチョに自分自身の世界観を変えてしまえるような、生活を充実させる方向にシフトしようとしました。だから「生の充実と向き合うときに自分がまとわなければならない「ペルソナ」ってなんだろう」と考えましたね。

──大切なものに命をかける、生きがいや死にがいがあるという生の充実に対して、「ペルソナ」をどう落とし込むべきかということですよね。

橋野氏:

ええ。そういう意味だと、『ペルソナ3』は過去作の世界観と違っていると思います。それまでは「ペルソナ」の設定については語られはしますが、その力を持つ「意味」という部分においては、それほど明確にシーンの中では語られないんですよね。

──作品の世界観やテーマに大きな影響を与えているというよりは、ギミックでしかない感じはしますね。

|

橋野氏:

もちろん、それは語りすぎないという良さでもあると思うのですが、ペルソナという設定はゲームシステムの中心でもあるし、コミュニケーションという力を新しい物語に据えて行こうとした時、「あらためて「ペルソナ」の社会的な仮面を紐解かないとな」と思いました。

──そのときはどう紐解かれたんですか?

橋野氏:

ちょうど、僕の親戚に高校生の男の子がいて、進路などで相談相手になる機会があったんです。彼には、家族とのコミュニティと、バイト先のコミュニティしかないんですよ。だから彼は家族や親から言われること、バイト先の先輩から言われることでしか、自分を顧みることができなくて。

でも僕はこんな仕事をしているせいか、世間とは多分違う、変なことを吹き込むわけですよ。「いいじゃん、親とか先輩なんて放っておけば」とか。

──あはは(笑)。

橋野氏:

やっぱり人って、所属しているコミュニティが少なすぎると、「こういうふうにしか生きられない」とか、「こういうのを大事にしないといけない」とか考えすぎるのかもしれませんね。

でも、変わったことを言う人間がまわりにひとりかふたりいると、意外に楽になることもあるんじゃないですかね。そういう話せる相手を増やしていくために、社会的な仮面とかペルソナみたいなものがそれぞれ作られていく。バイト先に行けばバイト先の先輩に対する顔とペルソナがあるし、親に対しては息子という仮面を持っている。

みうらじゅんさんが「自分探しっていうのは嘘で、実際は自分なくしだ」(みうらじゅん著『自分なくしの旅』【※】)みたいなことを言ってるんです。

(画像はAmazon.co.jp 『自分なくしの旅 Kindle版』より)

自分探しっていうのは、確固たる自分を見つけ出すわけですけど、実際は探していくうちにどこにも見当たらないことがわかってしまう。「本当の自分なんてじつは居なくて、みんな社会上でたくさんのペルソナを持っているんだよ」という。

──みうらさんの名前がここで出てくるとは。

橋野氏:

『ペルソナ』の世界観でも、確固たる自分というのはいなくて、「大事にしたい」とか「守りたい」とか、「この子のために尽くしたい」とか、そういう人がたくさんいることで自分に「ペルソナ」という力が増えていく。

「その「ペルソナ」があればあるほど生は充実して、本人も強くなっていくんだ」という定義を『ペルソナ3』で付けましたね。

──自身が用意したテーマを、自分の中で「ペルソナ」に置き換えるという過程ですね。

橋野氏:

判らなかったんですよ、どうやったら『ペルソナ』という作品になるか。とにかく『ペルソナ』の名前を付けて新作を出せば、それが『ペルソナ』になるというわけではない。

だからしっかり最初に考える必要がありました。これは僕に限らず、シリーズ作品を請け負った人みんながやらなければならない作業だと思うんですね。

──過去作ではもともと内面に持っている「ペルソナ」を発動するという感じでしたが、橋野さんの「ペルソナ」は社会と接することで得られる能力とか仮面という感じでいいんでしょうか?

橋野氏:

そうですね。そういう解釈にしないと、幅広いユーザーには響かないというか、わかってもらえないかなと思ったんですよ。

『ペルソナ3』以降を決定づけた「コミュシステム」の誕生

──そういえば「コミュシステム」も、この企画書の時点で重要になるということがすでに記されているんですよね。

橋野氏:

コミュニティをたくさん持っている人って、現実世界でスケジュールを管理しているわけで、月イチの寄り合いとか毎週会わないといけない人などがいますよね。「予定表のスケジュールがたくさん詰まっていると、人付き合いが充実した人という印象があるな」と思ったのが発端です。

僕はそういうふうにスケジュールを入れることを窮屈に感じてしまう方なので、逆に憧れもあるんですよ。3ヵ月先まで土日の予定が埋まっている人などを見ると、楽しそうだなとも思う(笑)。ですので、「それをゲームに落とし込めば発見があるかもしれない」と思いつきました。

──確かにこの企画書だと、はなから「コミュシステム」を中心に据えるイメージが示されていますよね。イメージだけではなく、コミュの種類やプレイヤーに与えられる報酬など、ある程度の方向性も書かれていて。

橋野氏:

そうですね。「ほとんど他人と関係を持っていない主人公が物語で次々とコミュを得ていって、大きなことをなす」という部分は根底にありましたね。

──普通はRPGというと、バトルが8割でお話が2割というぐらいの配分になりませんか? だけど『ペルソナ』はアドベンチャーパートというかコミュが7割、8割になっていますよね。普通のRPGと比べると不思議な作りになっている。

橋野氏:

あまり意識はしていませんでしたね。「RPGとしてバトルとダンジョンの時間がどれぐらい必要なのか」ということは考えていなかった。

たとえば学園生活の中で、いい成績を取って卒業するとか、勉強で他の人に勝つなどの目的があるとしても、学生は普段は遊んでいますよね。それでも期末テストみたいに何か事を成さないといけないときはピリッとする。「その学園生活のリズム感が、ゲームプレイのリズム感になるかな」と考えていたんです。

──じつは今回あらためて『ペルソナ3』をプレイしていて、「この作品におけるダンジョンとは何なんだろう」と考えていたんです。企画書でも「どっぷりとダンジョンがないとメガテンシリーズじゃないような」と書かれていたんですが、自分たちもダンジョンの位置付けがよく判らなかったんですね。

※『ペルソナ3』企画書14ページ 自動生成ダンジョン

エンカウントフィールドすら採用しないシステムを考えてもいいけど、どっぷりとダンジョンみたいなのがないとメガテンシリーズじゃないような・・・っていう気もしますが、どうなんでしょう?

橋野氏:

日常を過ごす部分の攻略がメインのゲームであれば、そこにボリュームは付けられるじゃないですか。だから「レベルアップのためにタンジョンをがっつり設計して、その探索自体をメインにする話ではないなあ」というのは薄々感じていたんです。

それで「日々に自由に潜るダンジョンは、何度も探索することを想定した自動生成ダンジョン」にして、固定の街やボスの出現するフィールドとは別にしようという感覚だったんですね。

──なるほど。クエストやシナリオが進むフィールドをメインに据え、「ダンジョンは自動生成でコストをできるだけフィールドに振りたい」と企画書には書いてありますね。しかしそこまでいくと、思い切ってダンジョンを省くという考えはなかったんですか?

|

橋野氏:

いや、そこまでは思い切らなかったと言うか(笑)。そもそもPRGの場合は、ダンジョンがないとゲームにならないんです。僕らの場合は、バトルが頂点にあって、バトルでいかに勝つかというゲームとしてRPGを作るんです。

『ペルソナ3』の場合なら、バトルで勝てないから「ペルソナ」を強くする。勝てないならコミュを進めて「ペルソナ」を強くしていく。こういうゲームシステムにおいても、バトルは必ず頂点にあるんですね。

最終的には「いかにボスに勝つか」、これをプレイヤーに考えさせるゲームデザインになっていて、「ボスに勝つために何をしなければいけないのか」が連なっているわけです。

ただ、だからといってゲームを通じてボスが10匹しかいないとしたら、それって10匹のボスを倒すためだけのカスタマイズをするようなゲームデザインになるじゃないですか。そうすると『真・女神転生』や『ペルソナ』の悪魔合体といった要素が入らなくなってしまう。だから雑魚戦闘も絶対に必要という結論に至りましたね。

──なるほど、コミュで到達したものの実践の場としてダンジョンがあり、かつ『真・女神転生』らしさのために残したと。ただ、やはりコミュが『ペルソナ3』のメインとのことで、コスト的な観点でいうとそちらの開発が膨大にはなったんですよね。

橋野氏:

そうですね。コミュはExcelでまずカレンダーを作って、そこに1年間のスケジュールをすべて書いていきました。

──本物のスケジュール帳みたいですね。

橋野氏:

シナリオでも、スケジュール帳のような書きかたをするんですよ。「何月何日、朝の時間にこれが起きて、昼にはこれがある、夕方は何もない」とか。

──そのコミュの予定やダンジョンの分量などは、どのように考えて設計されているんですか? たとえば悪い例で言えば、ミニゲームがたくさんあっても、メインのストーリーやクエストにはまったく絡まないようなゲームもありますよね。でも『ペルソナ3』はコミュと戦闘、さらに学園生活がすべてきれいにリンクされている。そのバランス感覚はどういうものなのかと。

橋野氏:

最初からきれいにできていたわけじゃないんですよ。必ず開発の後半で使わない材料っていうのは出てきちゃうんです。だから、終盤はとにかく「ゲーム全体に血を回さなければならない」という話をして、血行不良になっているところを洗い出してもらっていました。

そうすると、たとえばゲームプレイ中にじつは2回しか立ち寄らない場所のデータが見つかったりして、なぜ、そのプレイでは2回しか行かなかったんだろうと考えたり、イベントのスケジュールを調整したりしていったわけです。

──それは開発時期としてはいつごろの調整になるんでしょうか?

橋野氏:

開発のかなり終盤だと思いますね。もう遊べる状態になっている時期です。

──コミュとバトルの担当は同じ方なんですか?

橋野氏:

いえ、違うんです。ここはとくに仕組み以上の連携を取る必要はなかったんですよね。コミュというのは、結局のところどれだけペルソナ合体の経験値ボーナスを入れるかいう部分が大きいので、そこがリンクできてさえいれば破綻のしようがないんですね。プレイヤーにとっても損をすることはない。

バトルとは綺麗につながることはあっても、けっしてかち合わないんですよね。なので、コミュのスタッフはバトルと切り離し、物語やキャラクターの設定の方に時間を割いてもらった感じです。

とにかく『ペルソナ3』では、「1年間のスケジュールの中に全部のコミュをどう効率よくやれば最大まで配置できるのか」というのが、目指していた施策です。

最初はやっぱり無理が出るので、最後に全体に血が巡るように調整するしかないんですね。

|

RPGはプレイの各シーンがバラバラに見えて、実は全部がつながっているものなので、そこは意識しましたね。たとえばバトルパートでは、当初「ライトユーザーに広げるにはアクションを入れましょう」という意見が担当からあって。

──『ペルソナ3』はアクション要素を入れる可能性もあったんですね。

橋野氏:

はい。当時でもすでに、アクションを取り入れているゲームはたくさんありました。でもアクションゲームにしてしまったら、プレイヤーのテクニック次第になるので、頑張って「ペルソナ」が欲しいとはならないと思ったんですよ。

──確かに。

橋野氏:

「ほかの仕組みが全部死んでしまう。だから戦略重視のバトルにしないと、各要素がつながらない」と説得しましたね。当時は多くのスタッフの経験少なくて、そういうRPGの繋がりを理屈から説明できるのが僕だけで。

──担当の方は納得されたんですか?

橋野氏:

どうだったでしょうね。「橋野が偉そうに言ってるんで、しょうがないか」みたいな感じだったかもしれませんね(笑)。でも、今では皆がベテランとして活躍していますけどね。

実地に学んだうえの反骨心

──とはいえ、橋野さんは当てずっぽうで何が面白いのかを考えているわけではありませんよね。「ペルソナ」の落とし込みもそうですが、企画書ではフィールドワークについても記されていて、ここも興味深い。ドキュメンタリーや映画の鑑賞会をやり、ゲームショップを視察し、秋葉原で資料を探し、学校見学や大学生への取材をして。

橋野氏:

それは全部やりましたね。皆で映画やドキュメンタリー映像を見たり、課題図書をみんなで回して読んでもらったり。

──スタッフみんなで橋野さんがイメージするもの、影響を受けたものを共有しつつ落とし込んでいくわけですね。

橋野氏:

当時流行っていた“萌え”というワードも、ぜんぜんわからなかったんですよ。そこで、僕自身もひとりで秋葉原に5日間ほど毎日通っていると、壁一面に萌えキャラがバーっと描かれたビルがあったんですが、5日目でクラクラしちゃって。「やっと僕もクラクラしてきた。いける気がしてきた」みたいな感じで、参考にはならなかったと思いますよ、結局(笑)。

|

──(笑)。とはいえ、ここまでフィールドワークをしているタイトルもめずらしいと思います。いわゆるレジェンド世代にはない、何か別の思想を感じるというか。橋野さんが好きな社会学も後発の学問で、時代に沿って必要になった学問だと思うと、とても似通っているのかなと思います。

橋野氏:

好きというより、必要な部分を調べているだけですけどね。たぶん、そもそも知らないのでやれているという部分もあるとは思うんです。

知っている人なら、当たり前で興味がわかないものでも、僕のように知らない人間には新鮮で、それが作品にとってちょっとした変化球みたいになることがあるのかなと。『ペルソナ3』の萌えはそうでしたし、いま新しいスタジオで作っている『PROJECT Re FANTASY』のファンタジーもそうですよね。

【『ロードス島戦記』水野良×『ペルソナ5』橋野桂:対談】 ゴブリンを倒していた若者が最終的に世界を救う話は、ファンタジーならではの“純化”である【新生・王道ファンタジーを求めて①】

──上から受け継いだものを自分の中に落とし込み、それを理詰めと現地取材で新たな方向へと模索していく。熱量がほとばしる開発だったのではないかと思います。

とはいえ、この企画書にある開発の7箇条のひとつ、「これまでのデザインセンスを徹底的に否定」もそうですが、確固たる意思があふれていることはひと目でわかります。

※『ペルソナ3』企画書3ページ、開発のスタイル項に記された7箇条

1)~のままでいいんでは? フツーでいい。などの発言には要注意。

2)同人的なノリだけに傾向しない。ノリはうまく使おう。

3)センスの良いワルノリなら、チームで歓迎しよう。

4)新しいアイデアや技術は、チームで称賛しよう。

5)新しいアイデアは最初変わって見える。否定から入らない。

6)プレイヤーの為に作るのはもちろんだが、同時に自分らの為にも作る。

自己満足を戒めつつも、見えているニーズだけを追ってしまうことを戒めたいから。

7)これまでのデザインセンスもフツーすぎる。徹底的に否定しよう。

橋野氏:

当時はたぶん、すごく反発的に「何かを変えてやりたい」と思っていたんでしょうね。社会では当たり前となっていることでも、「それで社会が上手くいってるか」というところに疑問を持ってしまうようなところがありますからね。当たり前を変えていくというパワーに、強烈な憧れがあるんでしょうね。

──過去の『ペルソナ』や従来のアトラスの作品の常識に真っ向から考えをぶつける強い反骨心ですね。

橋野氏:

あとは当時、変に尖ろうとしていたと思うんですよね。

──変にですか?

橋野氏:

「変なものにしなければ、変なものにしなければ」という思いが強くあった。キャラクターやドラマ性は今風でメジャーなもの、ポップなものにしながら、そこへの罪悪感みたいなものがあって……つまり、「アトラスっぽくないな」と感じていたんですね。

だから見た目はすごくポップにする代わりに、中身はとてもエグいものにしなければならないという考えがあって、当時はなかなかバランスを取るのが難しかったですね。それもあって、「生の充実」というテーマに行き着いたんだと思います。

──突きつけられる選択肢や根底に流れているダークなテーマは、橋野さんなりの「アトラスらしさ」だと。一方で仰ったように、本作は全体的にポップな仕上がりになっていますよね。たとえば『ペルソナ3』からは通常戦闘曲【※】にもボーカルが入っていたり、この辺りは橋野さんからどういう指示があったんでしょうか。

※『ペルソナ3』の通常戦闘曲

「Mass Destruction」。ベイベベイベと始まるアップテンポな曲。作曲:目黒将司、作詞:Lotus Juice、ヴォーカル:Lotus Juice、川村ゆみ

橋野氏:

僕からは、バトルの曲調に関していっさい注文はしていないですね。

──あ、そうなんですか。

橋野氏:

ただ最初にとにかくUIをファッショナブルな感じにしようというのはありました。

「アトラスっぽくない」という罪悪感を感じながらも、僕の中では「アトラスのゲームはダークでコアユーザーしかプレイしない」という思いもあったんです。ですので、「とにかくポップなデザインにしないと、誰も見向きもしてくれない」という強迫観念がありました。

当時で言えば、どこのメーカーのサイトもフラッシュを採用していてUIが動いていたんです。スタッフとそれを見ながら、「『ペルソナ』もこういう風にUIが動けばポップになって、いろんな人が見るんじゃないか」と思ったんですよ。

そのUIの絵を目黒(将司)さん【※】に見せたらですね、どポップな曲が上がってきて(笑)。

※目黒将司氏

『ペルソナ3』のメインコンポーザー。アトラス社員として、1996年の『女神異聞録ペルソナ』から『真・女神転生』や『デビルサマナー』、『ペルソナ』シリーズなど同社の多数の作品の楽曲を担当している。

それでさらに思い切りました。「UIやデザインをここまでポップにするんだったら、曲も思い切りポップにしますよ」という舵の取りかたでしたね。

──『ペルソナ3』以降はセリフ回しも独特ですよね。「you are not alone」とか。

橋野氏:

そこは、担当スタッフから上がってきたものを使ってますね。僕は「これ、ちょっと恥ずかしいな」と思ったんですけど(笑)、同時に「でも、直すとフツーかな」と思ったりして。

──あはは(笑)。ちなみに堤監督の演出が好きとありますが、これは『ケイゾク』や『トリック』の堤幸彦監督【※】ですか?

※堤幸彦監督

1995年生まれのドラマ・映画監督。代表作は『ケイゾク』と『トリック』に加え、『池袋ウエストゲートパーク』や『SPEC』など。大胆なカメラアングルの変化や効果音を使用する演出で知られる。

橋野氏:

そうですね。たぶんそういったUIのポップさは、堤さんの作品からの影響も大いにあったと思います。

──あの漫画チックな演出とか、音楽を大事にする部分とか、腑に落ちます。

橋野氏:

あの軽やかさがいいんですよね。『ペルソナ4』では、ストーリーやイベント構成をまとめたあと、各シーンの台本の大部分はスタッフに作ってもらったんですが、たとえば最初の仲間の陽介がダンジョンに入ったときにビビって立ちションしてしまうシーンや、キャンプに女子が入ってきちゃう話などは、直接、台本を書いて入れ込んでいきました。

田舎町で殺人事件という話自体もかなり暗いので、季節ごとにくだらないギャグっぽい展開を狙ったりもしていましたね。

──ポップさという面では、アニメーションの多さも『ペルソナ3』以降の特徴だと思います。通常、コンピュータRPGをプレイするときって、「操作できるまでの時間を長くしてはいけない」と考えますよね。でも冒頭の30分間ですごい量のアニメーションが入ってくる。

橋野氏:

それは狙っていなくて、結果的にそうなっちゃっているだけなんです。デザイナーの都合を無視して台本を書いていると、結局ゲーム内で描くのが無理だということになり、アニメ会社にお願いする(笑)。そういうシーンが序盤はとくに多いんですよ。

──なるほど。でも結果として、冒頭でこのゲームの異質さが伝わるような構成になったのではないかと思います。

橋野氏:

でも当初は計算しないで作っていたんです。「プレイを始めてから1時間以上経っても操作できないんですけど」とデバックからクレームが来て、相当削りました。当時は僕ら、操作できるまでの時間とか、そういった一流の考えかたはできなかったので(笑)。

──あはは(笑)。ただ、橋野さんの強い意思のもとにこのゲームシステムが出来上がったことが理解できました。

|

橋野氏:

一定期間の予定を決め、不要な日程はスキップして経過を見るようなゲームなら当時からあったと思うんですけど、1年間のスケジュールをすべて決められるものはなかなかなかったと思いますね。

僕らも評判が気になり、最初はインターネットを覗くんですよ。すると、攻略している人たちが「いままだアドベンチャーパートなんだけど、何これ?」みたいな反応を(笑)。プレイヤーの皆さんはアドベンチャーパートとダンジョンパートと呼んでいて、「このゲームってRPGなの? アドベンチャーなの?」と議論していた。それを見たみんなでニヤニヤしながら、「よしよし」と(笑)。

一同:

(笑)

橋野氏:

「何月何日と表示されている。これ1年間やれってこと? 」、「嘘でしょ。こんなシステムありえない」みたいなね。わりとそれが嬉しかったですね。「びっくりしてもらって嬉しいなあ」と。

──最初は驚かれてから、徐々に口コミで好評になっていったんでしょうか?

橋野氏:

最初は好評だったのかなあ。むしろインターネット上のプレイヤーの意見を見ても、「こんなの『ペルソナ』じゃない」という戸惑いの感想が多かったと思います。売り上げが最低ラインをクリアして、口コミで「面白い」と言ってくれる人も増えたのって、発売してから相当経ってからじゃなかったかなあ。ただ手応えは感じていて、「面白いものが作れた」という自信はすごく感じていましたね。