“あ行”にあったアトラスに素人同然で入社

|

──橋野さんはいくつかの作品を経て『ペルソナ3』を手がけられたとのことですが、アトラスへたどり着くまでに、そもそもどういう経歴があったんでしょうか。

橋野氏:

僕は新潟の田舎町に生まれたんですね。子供の頃から工作などが好きで、何かを企画して作る仕事に就きたいと考えていましたが、地元にはそういう仕事がなさそうだったので、適当な大学を受けて上京したんです。

でも入学後は、時間さえあればアルバイトとパチンコばかりしていましたね。子どものころからゲームはずっと遊んでいたので、勝ったらそのお金で中古ゲームを買いに行って翌日に売る、みたいな生活を延々と繰り返していて。お金はないから、肉まん2個とか袋ラーメンが夕食のごちそうでしたし、いま考えると本当にダメな学生でしたね。

──あはは(笑)。しかし、そこからどうやってゲームを作ろうと?

橋野氏:

当時、『ファミ通』のクロスレビューっていま以上に厳しかったんですよ。レビュアーが平気で2点や3点を付け、「誰が見てもこれはダメ」という部分をしっかり指摘していたんですね。

素人時代なので許してほしいんですが、それを読んでいると、「ゲームを開発している大人のプロたちは、なんでこんなことがわからないんだろう」と思ってしまって。

一同:

(爆笑)。

橋野氏:

いま思い返すと馬鹿な若者ですけど、当時は「俺でもできそう」ってみんな思いませんでしたか? 「10点のゲームは無理だけど、3点のゲームがこれだけあるなら、5点ぐらいのゲームは作れるかもしれない」と思ったんです。

そもそも団体でゲームを作っているということすら、わかっていなかったんですけどね。

──ああ、なるほど。ゲームは個人が作っていると思っていたと。

橋野氏:

あとは中古のゲームを買い回していたときに感じた「失敗感」ですよね。

ゲームを買うときって、「こういうゲームかな」と思って買うと思うんですよ。でも実際に買うと思ったものではなく、さらにそれがつまらないとなるとそれって開発した側の「失敗」で、むしろプレイヤーの勝利だと思っていたんです。なぜなら、こちらが思い浮かべたゲームデザインのほうが面白いんだから。

──ということは、アトラス入社前に自身でゲームを作ったりはされていなかった?

橋野氏:

完全に遊ぶ側でしたね。お金がなくて、そもそもパソコンすら持っていませんでした(笑)。幼いころはロボットなどを手近な材料で工作していた記憶もあるんですが、ファミコンが出たあとは、『高機動戦闘メカ ヴォルガードII』【※1】とか『フロントライン』【※2】とか、ジャケ買いしたゲームをずっとプレイしていました。

(画像はWii バーチャルコンソール 『VOLGUARD II』より)

(画像は任天堂公式サイト『FRONT LINE フロントライン』 Wii Uより)

僕の持論なんですけど、1本目が『マリオ』などだと、原体験の完成度がすごく高い状態でスタートするんですよ。でも僕みたいに最初にのゲームが難解なものに当たっちゃって、それでもそれをクリアするまでやるという修業に耐えた人間は、かなり許容範囲が広がるというか、趣味的には多様化するんじゃないかな。

一同:

(笑)。

橋野氏:

『ドラゴンクエスト』【※】は、いちばん夢中になって遊べたゲームでしたけど。

──1986年の初代ですか?

橋野氏:

そうですね。

(画像はスクウェア・エニックス公式サイト 『ドラゴンクエスト』より)

人生で初めての、ゲームにハマった原体験かもしれない。特別な自分になれるというか、そういう願望を加速させる装置というか。

「俺、勇者感」ですかね。いまでもゲームの物語が持つ役割というのは、「ヒーローになれる」というような、「現実では成し得ないことを可能にする」ということだと思っています。

──ゲーム以外の趣味にはどんなものが?

橋野氏:

子供の頃は、ビデオデッキもなかったし、田舎なので手に入る遊びに没頭するしかなかったですね。

──わかります。都会から離れた場所に住んでいた40代の方々の若いころは、コンテンツに対する飢餓感がまったく現代と違ったのではないかなと。アニメにしても、コミックにしても。

橋野氏:

周囲から教えられる情報もなかったので、子供の頃は『指輪物語』のような王道のサブカル作品にも触れていなくて、手元にあるものを楽しんでいたという感じですよね。

たとえばアニメはゴールデンタイムに『うる星やつら』【※1】が放送されていて、それを観ていました。『ペルソナ3』への影響はすごくあります。カジュアルに恋愛路線やギャグを入れ込んだりすることにまったく躊躇がないのは、たぶん高橋留美子さんの作品を読んだり、観てきたからではないかなと。『超時空要塞マクロス』【※2】もそうで、30分1話をまるまるリン・ミンメイのコンサートに使っちゃうようなメディアミックス感とかも影響がありますね。

(画像はAmazon Prime 『うる星やつら デジタルリマスター版 第4シーズン』より)

(画像はAmazon Prime 『超時空要塞マクロス』より)

漫画だけは親戚の家にたくさんあって、子供の頃は、それをずっと読んでいました。『がきデカ』【※】が好きでしたね。

──山上たつひこ(現・龍彦)さんの作品ですね。

(画像はAmazon.co.jp 『がきデカ 第1巻 Kindle版

』より)

橋野氏:

ほかにも楳図かずおさんの『まことちゃん』【※1】にも夢中でしたね。あとは『パタリロ!』【※2】や『マカロニほうれん荘』【※3】。なんというか、そういった作品の影響もあり、メジャーなんだけど、ちょっと捻くれたアクがあるようなものが好きなんですよね。

(画像はAmazon.co.jp 『まことちゃん(1) まことちゃん〔セレクト〕 (少年サンデーコミックス) Kindle版』より)

(画像はAmazon.co.jp 『パタリロ! 100 (花とゆめCOMICS) 』より)

(画像はAmazon.co.jp 『マカロニほうれん荘【電子コミックス特別編集版】 1 (少年チャンピオン・コミックス)』より)

だからゲームを作るときは、「これはちょっと捻っているんだけど、たぶん一般受けするだろうな」と計算して作っていることが多いです。分析が7割。でも3割は自分が知らないことを用意して、「ちょっとワクワクしたい」みたいな。『ペルソナ3』を作っていたころなんて、まったく「萌え」を知らなかったですしね(笑)。

──東京で暮らしていると、たくさんの情報が流れていて、無為に消費していくパターンにハマりがちかと思うんですが、橋野さんは逆にその場にあったものを掘っていったという感じですね。

橋野氏:

それに平井和正さんの『スパイダーマン』【※1】も、外からやって来た怪獣を日本人が団結して倒すみたいな当時のテンプレがある中で、アメリカンヒーロー的な振る舞いを日本社会でしているというのを新しく感じていましたね。

あと、永井豪先生の『デビルマン』【※2】には、子供ながらに相当衝撃を受けました。いまになって思い返して分析しているだけですが、『真・女神転生』みたいなアトラスのゲームが好きになったベースになったかもしれない。実際にアトラスは、神様と悪魔を扱う作品ごとに、東池袋の鬼子母神という寺院にチームで御参りしてますからね。

※1 『スパイダーマン』

マーベル・コミックの『スパイダーマン』を原案とした池上遼一の漫画。1970年から連載され、第7話以降は『死霊狩り』などで知られる平井和正が原作に参加している。主人公は日本の男子高校生であり、作中では『スパイダーマン』としては異例なほど陰鬱なストーリーが進み、孤独な超人として苦悩する彼の物語が描かれていく。

(画像はAmazon.co.jp 『画業50周年愛蔵版 デビルマン (1) (ビッグコミックススペシャル) 』より)

──そうするとやっぱり……。

橋野氏:

アトラスへは真っ直ぐたどり着いているかもしれないですよね。でも当時は、「ものを作れる企画職ならなんでもいい」と思っていたんです。ものを作っている会社。そう考えながらリクルート紹介誌を見ていると、アトラスが“あ行”にあって(笑)。

──あはは(笑)。

橋野氏:

しかも「パソコンなんて知らなくてもいい、技術がなくても、アイデアさえあれば通す」と書いてあったんです。ほかの会社だと、営業や開発に振り分けられるかもわからないし、「なら受けるか」と受けてみたら、入社できた。本当に運が良かったですね。

──どうして採用されたんだと思いますか?

橋野氏:

わかりませんね(笑)。ただ、手書きの企画書を4本か5本ぶん出していたので、おそらくそれがウケたのかなと思います。それ以外の理由はきっとないですよね。

──入社してからはどうされたんですか。パソコンの電源の入れ方から覚えるぐらいの?

橋野氏:

そうですね、プランナーではあったんですけど、DOSとGUIから覚えていくという感じでした。未経験ながら最初に関わったのが『真・女神転生 if…』【※】で、その後は『真・女神転生デビルサマナー』や『デビルサマナー ソウルハッカーズ』。徐々に学んでいくというより、もう強烈な階段を登らされるみたいに「バトル担当がいないからやれ」と担当を任されたんです。

(画像はPlayStation公式サイト 『真・女神転生if…』より)

仕様書もプログラマーが書いた手書きの数式しかなく、「これさえ守ればメガテンになる」と言われたけど、よく判らなかった(笑)。

一同:

(笑)。

橋野氏:

昼間にがんばって仕事をするんですが、仕様が解らないからチームのみんなが帰ったあとも、僕はよく仕事を続けていたんですよ。すると佳境に入ったほかの開発チームも残っていて、そこのプログラマーさんとよく話していましたね。その機会に「朝までにAIを作らないといけないんですけど……」と張り付き、どういうロジックなのかなどを延々と聞いちゃう。大迷惑すぎて、いまだと考えられないですけどね(笑)。

──そうやっていくつかの作品に関わっていくなかで、突然『魔剣X』【※】でディレクターに抜擢されるわけですよね。

※『魔剣X』

1999年に発売されたドリームキャスト向けの3Dアクション・アドベンチャーゲーム。主人公である魔剣がブレインジャックという能力を使い、さまざまなキャラクターの肉体を乗っ取ってゲームを進めていく。

橋野氏:

当時ドリームキャストが発売され、「アトラスでも何か1本作ってみるか」という感じになったんですね。いまでも覚えていますが、出社したらすれ違った経営者に「ああ、次ディレクター頼みたいから」と言われ、「ああ、はい、わかりました」とやり取りしました。それで任命でした。

一同:

(笑)。

橋野氏:

場所も玄関だった気がします。それまでも鉄の扉にお札が大量に貼ってあったり、開発室でみんながタバコ吹かすなかお香を炊いてる人もいたり、「奇妙な会社だな」と思っていましたが、やっぱりすごいですよね(笑)。

『ペルソナ4』の舞台の地方という特殊さ

──常識をそのまま引き継がず、新たな意思を持って理論や取材で詰めていく橋野さんの『ペルソナ3』の開発姿勢には、プリミティブな情熱と理詰めが並立しているような印象を受けました。そういった理詰めの一か八かの精神が、ジュブナイルRPGである『ペルソナ3』のテーマともリンクしているように見えるのは興味深いところです。

橋野氏:

ジュブナイルって、辞書で引くとティーンエイジャーって意味なんですよね。

──日本ではジュブナイルものと言うと成長譚という側面が大きいですよね。

橋野氏:

そう、成長じゃないですか。若いときには誰かから与えられた世界観を信じ込んでいていいんだけど、自分自身でその世界を捉え、「どう生きていくのがかっこいいのか」を論じて自分の足で立つ。それが少年少女が大人になることなのではないかなあと。

ジュブナイルって「社会ではこう言われているけど、本当にそうなのかな」と疑う要素も必要だと思うんですよね。だから社会の情勢や若い人のあいだで流行っていることは、わりと勉強しています。

──それは以降の作品でも引き継がれているんですか?

橋野氏:

『ペルソナ4』のときは、最初に目をつけたのが地方都市と金田一耕助なんです。殺人事件をテーマにしようとしてたんですよね。

──『ペルソナ4』ではいきなり地方都市のちょっとわびしい感じを見せられますよね。主人公が菜々子とお弁当を作ったり、コンビニのお寿司を買ってきたり。

橋野氏:

これはもともとは都会的なものへの反骨心があったんですよ。『ペルソナ3』の舞台はわりと都会だったんですが、「果たして現代学園モノの舞台が都会である必要はあるのかな」と思っていたときに、世間を騒がせる事件って、都会ではなく地方で起きていることがけっこう多いという話を読んだんです。

──当時、社会学系の本などで流行ってましたよね。

橋野氏:

まさにそうです。地方の均一化。地方に多様な都市があるように見えるけれど、実際の地方の人はジャスコやイオンモールしか行かない。三浦展さんの『ファスト風土化する日本』【※】とか、ああいうあたりの話ですね。シャッター商店街なども相当話題になっていましたよね。

※『ファスト風土化する日本』

2004年に発刊された新書。執筆者の三浦展は、地方や郊外の都市化が進み、また都市部の商業施設が進出し地域の商店が打撃を受けることで、犯罪や格差意識の増加などが進む「ファスト風土化」が起きると提言した。

──それはもうマスコミレベルで話題でしたね。

橋野氏:

そこでスタッフのひとりに、田舎のジャスコのフードコートで「殺人事件を解くゲームってどう思う?」とヒアリングしてくれと頼んだんですよ。すると結構反応がよかったらしくて。そのときに、東京のゲーマーの中にも地方から上京してきた人も多いはずだから、「いけるんじゃないか」と。

──地方というテーマに手応えを感じたんですね。

橋野氏:

現代的なものとして田舎を扱うと、『となりのトトロ』【※】的な田舎に対して違う、新しいものになるんじゃないかなと思ったんです。

※『となりのトトロ』

1988年に上映されたスタジオジブリの長編アニメーション作品。田舎へ引っ越してきた姉妹と、自然のなかに住む不思議な生き物トトロの物語を描く。昭和の時代に登場しそうな田舎町が舞台となっており、現代よりも古めかしい学校や病院、農村地帯が描かれている。

けれどどこまで田舎にしていいのか判らなかったので、フィールドワークをしました。スタッフと一緒にレンタカーを借りて、西のほうへ。「みんな、ピンと来たらクルマを止めよう」なんて言いながら、どこまでも山のほうに(笑)。

一同:

(笑)。

橋野氏:

中央高速を西に向かって、インターチェンジがあるごとに降りて、スタッフで町を見ながら、「まだちょっと都会じゃないっすかね」というような話をくり返していたら、富士急ハイランドがある富士吉田まで辿り着いて。

そこの商店街に行ったら、もうシャッター商店街なんですよ。さらに高校があったので、高校の正門までみんなで行って、下校している生徒をみんなで見る。

──あはは(笑)。「こんな感じで帰るのか」みたいな。

橋野氏:

はい。そして「もしこの町で殺人事件が起きたら大変だな」って。

──そうやってフィールドワークによる肌感覚としても、地方の大変さを感じ取ったわけですね。

橋野氏:

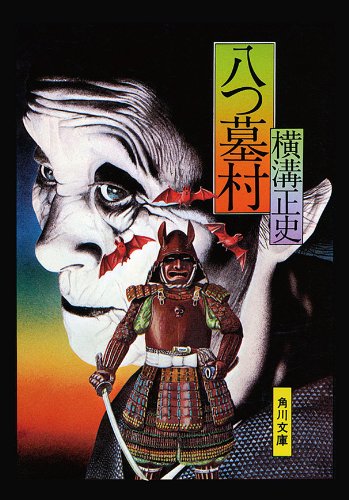

もうひとつの金田一の話をすると、横溝正史の描く金田一耕助のシリーズ【※】が昔から好きで。

金田一耕助の評論の中に、金田一の物語を鋭く解説したものがあったんですよ。そこで言われていたことですが、都会育ちの金田一耕助が呼ばれて田舎に行くんです。そうすると、ギッツギツの風習とかガッツガツな人間関係の中を、まったく空気を読めない金田一耕助青年がですね、グッチャグチャにかき混ぜて、「犯人この人です」って指摘する。

するとその犯人は「ギャー」、「もう死ぬしかない」って飛び降りたりするんですが、金田一はそれを絶対に止められないんですね。それで「うわーっ! しまったー! 飛び降りられてしまった……。皆さんごめんなさい。犯人を僕は殺してしまいました」と言ってそのまま帰っていくという図式があると。なんだろう、破壊をしているという……。

(画像はAmazon.co.jp 『金田一耕助ファイル1 八つ墓村 (角川文庫) Kindle版』より)

──ひどい(笑)。

橋野氏:

つまり金田一は、都会的で合理的な考えが、古きよき日本の文化みたいなものをぶっ壊し、ひょうひょうとまた都会に帰っていくという物語なんだと。

横溝正史さんがやったことというのは、昭和や戦後をいかにして背負うかとか、時代の変化でいろいろなものが破壊された過程を、ミステリーという娯楽で紐解いた、というような感じなんだなと思ったわけです。それをRPGにミックスさせたら、RPGとしては変わったものになるんじゃないかなと。

選択肢を突きつけるからゲームが好き

橋野氏:

そう考えていたとき、ちょうどニュースで殺人事件が報じられていました。たとえばですが、自分の家族が殺されてしまったとして、その犯人が刑務所から7年か8年で出てきて、街で遭遇したらどうしますか?

──難しいですね……。

橋野氏:

スタッフとそんな話をしていたら、「その犯人に手を出したくなるかもしれない」と答えたスタッフと、「司法に任せる」というスタッフで半々に分かれたんですよ。でも、実際にはわからないという話になりました。

そこで、これはおそらくプレイヤーの心を揺さぶるテーマだと思ったんですね。当初は「ヒロインや家族が捕まって殺されてしまう」という話も考えていたんですが、さすがにダークすぎるので、この話題をきっかけにして、皆で感じたモヤモヤをどうゲームに入れられるかを考え始めました。

|

──かなり衝撃です……。

橋野氏:

ゲームをプレイする人には、そういう試練を与えたいんだと思います。成長するきっかけというか、世界を別の視点で見ることのできる選択肢を与えるというか。

──なるほど。やはり選択肢を突きつけないとアトラスのゲームらしくないという点は一貫されているわけですね。

橋野氏:

たとえば担当作がアニメ化されるという時に、設定などの監修以外で「こういうアニメにしてほしい」というオーダーを開発サイドからはしないようにしています。

時間がないということもあるのですが、元が同じであっても、ゲームとは違う感じ方になっていて当然だと思っているからです。…とはいえ、ゲームよりアニメの方が断然面白かったと思われたら、それはそれでマズいのですが。

──(笑)。そういうお考えの橋野さんは、ゲームの中でキャラクターやストーリーをどう見ているんですか?

橋野氏:

ゲームでないとできない感動……感動と言ったらちょっと嘘くさい言葉かな。感覚? 体験? 感触でもいい。それがクリアしたときに「あった」と思ってもらいたいですよね。

そのためにはテーマ設定やメッセージ性が必要だし、シナリオが必要だし、キャラクターも必要だし。なんというか全部の要素を“部品”というような考えかたをします。その部品を最後に全部組み合わせると、「あっ、これってゲームじゃないと完結しなかったなあ」というのが、僕のゲーム制作の根本なんです。これは『真・女神転生』を若いころにプレイしたときに思ったことかもしれない。

──『真・女神転生』のプレイ感覚が橋野さんという開発者を作り上げたと。

橋野氏:

たぶん、そうですね。『真・女神転生』を遊んだとき、「これをアニメで観たい」なんて思わなかった。自分でプレイして、「あっ、ゲームでもこういう世界を見せてくれるようになったんだ」と思ったので、ずっとそれを理想にしています。その体験を現代でも感じられるようにするために、何とか作品に落とし込もうとしているというのは、ずっと目標としてあります。

──『真・女神転生』どの部分にとくに感銘を受けたと思いますか?

橋野氏:

『真・女神転生』って「勧善懲悪じゃない」というような言葉でよく語られますが、そうじゃないんですよ。勧善懲悪かどうかというよりかは、「何がよくて何が悪いかは自分で決めろ」ってことなんです。

──なるほど。

橋野氏:

ただ、「あなたが決めたその判断による結末はこうなるので、それはあなたの中で飲み込んでくださいね」ということです。それこそがゲームでしかできない体験だと思うんですよね。

小説やアニメの主人公の体験を見るのと、ゲームの中で体験するものは、結末が悲劇的でも幸福なものでも、なかなか違うものだと思うんです。

やはり「ひとつひとつの行動を、自分が納得して進めているかどうか」ということなんだと思うんですよ。責任が発生している。その物語に参画したのかどうかだと思うんですよね。

──体験の質が違う。

橋野氏:

体験が違うし、質も全然違う。

カッコよさという判断基準

──『ペルソナ5』は怪盗ものですが、これもジュブナイル的な発想があって考えたものだったんでしょうか?

橋野氏:

このときはテーマにかなり迷ったんですよね。怪盗もののトリックスターって外から見る前提で書かれていて、「アウトローによる破天荒な物語を楽しみ、最後に破滅する」というような話が一般的ですよね。それを感情移入できるロールプレイに落とすのは、すごくありそうでない、実験的なものだと思って採用したんです。

けれども、そこがやっぱりすごく難しかったんですよね。『ルパン三世』って最後にトリックを明かしたりしますが、それって見ている側も騙されているじゃないですか。あくまでルパン一味は視聴者やプレイヤーではなく他人だから。

──あはは(笑)。

橋野氏:

それなのに、どうしてルパン一味は老若男女に好かれてるのかを考えていたら、彼らって、他人にどう言われようが、「これがカッコいい生きかただ」と思って言動を貫いているからだと想像したんです。そんなふうに、どういうものがカッコいいかを全部自分で決めていけたとしたら、楽になれる人もいるんだろうな……と思ったんですよね。

|

たとえば、音楽をやっていたいけど親に「勉強しろ」と言われてる若い人に、「勉強せずに音楽をやっていたいというのはカッコいいのか?」と聞けば、「それがカッコいいから音楽をする」っていう人もいていいし、「ああ、確かにカッコ悪いかもしれない。俺はいま勉強したほうがカッコいいかもしれない」と思う人がいてもいい。

そのとき、「自分がそれをカッコいいと思ったなら、そうすればいい」と思うわけです。どっちがカッコいいかといったら、両方カッコいいと思いますよ(笑)。「他人じゃなく、本人がカッコいいと思う選択を選ぶ」ということも、ひとつの判断基準になるということが、ジュブナイルのひとつのテーマになり得るかなと思ったんですね。

──商業的にも、『ペルソナ5』は世界的に成功しました。カッコよさという判断基準が、若い人たちに刺さるものであったのかもしれません。

作品にはメッセージ性があってほしい

橋野氏:

前回の座談会をやったときって本当に悩んでいて。具体的な作品名は出せませんが、最近ヒットしている作品を見ていて、グラグラっときてしまったんですよね。やっぱりいまの娯楽って、リズムが良くて、むしろリズムしかないようなものがウケるんだなと。

ニーア、ペルソナ等の人気ゲーム開発者が激論! 国内ゲーム産業を支える40代クリエイターの苦悩とは【SIE外山圭一郎×アトラス橋野桂×スクエニ藤澤仁×ヨコオタロウ】

──仰っていましたね。

橋野氏:

「メッセージ性なんていらない」みたいな作品もあるじゃないですか。楽しければいいんだと。いまに始まったことじゃないけれど、それだけではやっぱり寂しいんです。

陳腐に見えるメッセージでもいい。何かを伝えて、相手に何か影響を与えて、ちょっとでも幸せになったり、参考にしてもらいたいという気持ちが、どこかに必要かなと思います。もしも、ゲームが現実逃避の為だけにあると言ってしまったら、つまりは世の中はこのままで構わない、って作り手がいってることになるかもしれないなと。それじゃあ、つまらない。

──作品にはメッセージ性がないとつらい、と。

橋野氏:

作り方を変えようか、迷った時期もあったのですが、ここに関してだけいえば「「もうメッセージ性はいらない」と思うことはやめよう」と思った。それがここ最近の変化です(笑)。

──ゲームでしかできないことに真剣に取り組む姿勢が伝わります。

橋野氏:

最近はもう、自分でもあらためて認めているんですが、ゲームがやっぱり好きっぽいです。どうしようもなく。(了)

|

アトラスという会社の岐路で『ペルソナ』というIPを受け継いだ橋野氏は、ただ単に続編を作るのではなく、「ペルソナとはそもそも何なのか?」とのレベルにまで立ち戻り、再解釈した。

「IPを請け負った人みんながやらなければならない作業ですよ」と橋野氏は語るが、その思考を落とし込んだ企画書から発せられる熱量は尋常なものではない。そして、この企画書のもとに集まってきた若者たちが、『ペルソナ』を日本を代表するビデオゲームシリーズに育てていったのだ。

それは戦争という大きな出来事に翻弄された若人たちのうちに、終戦とともに情熱や生き甲斐、そして目的を見失い、愚連隊となっていった者がいたように、アトラスや『真・女神転生』という大きな看板が揺れたとき、情熱や何かを成し遂げたいという意志を持て余した若者たちが、抑えきれないパトスを『ペルソナ3』という作品にブチ込んだようにも見える。

その芯にあるのは、ほとばしるゲームへの情熱と、クソみたいに生きたくないというまっすぐでパンクな心だ。

今回の取材で橋野氏から飛び出た、ある意味過激とも思える言動の裏には、しっかりとそれらの情動がいまも息づいていた。そうやってかつて『ペルソナ3』を生み出した橋野氏は、いま新たにスタジオ・ゼロを率いて、今度は“ファンタジー”という名の常識に立ち向かおうとしている。氏が新たにどのような革命を巻き起こすのか、今後の“抵抗”に期待せずにはいられない。

【この記事を面白い!と思った方へ】

電ファミニコゲーマーでは独立に伴い、読者様からのご支援を募集しております。もしこの記事を気に入っていただき、「お金を払ってもいい」と思われましたら、ご支援いただけますと幸いです。ファンクラブ(世界征服大作戦)には興味がないけど、電ファミを応援したい(記事をもっと作ってほしい)と思っている方もぜひ。

頂いた支援金は電ファミの運営のために使用させていただきます。※クレジットカード / 銀行口座に対応

※クレジットカードにのみ対応

【あわせて読みたい】

「ゼノブレイド」高橋哲哉 ×「ペルソナ」橋野桂:対談──作家性とは何か? 世界で評価されるJRPGの旗手が掲げる美学をめぐって「ゼノ」シリーズと「ペルソナ」シリーズの間に共通するものにこそ、JRPGと呼ばれるものの本質があるのではないか。そう考えた電ファミニコゲーマーは、「ゼノブレイド」シリーズの総監督である高橋哲哉氏と、『ペルソナ3』、『4』、『5』のプロデューサー兼ディレクターである橋野桂氏による対談を企画した。