今明かされるゼビウス星の真相…!

──そろそろ時間なのですが、やはり田尻さんと遠藤さんがお会いしたとなると、最後に「ゼビウス星」の真相についても聞かなければいけないかな……と。

田尻氏:

そうそう。僕が噂を流したと広まったんですよね(笑)。

確か、ゲームライターとしてアスキーのログイン編集部に毎日通っていた頃、編集部に遊びに来た地方のゲームマニアの人が「ゼビウス星を見た!」という話をしたんですよ。それを僕がうる星あんずくんとかに話したら、「もしかしたらそういうことが起こるかもしれない」とか言い出したんですよ(笑)。

遠藤氏:

完全に都市伝説だよね(笑)。

田尻氏:

で、確か「ぴあ」のフェスティバルで、遠藤さんがゲスト出演されたときに、うる星あんずくんが手を挙げて、「ゼビウス星の噂は本当なんでしょうか?」と質問したんです。そのやりとりがログインの記事になっちゃって、一気に広まってしまったんですね。しかも、『ゼビウス』に夢中の青少年が質問したら、何かこう、遠藤さんが「なるようになる」みたいな禅問答のようなことをお答えになられた……みたいな感じで広まって。

一同:

(笑)

遠藤氏:

いや、『ゼビウス』って、マルチCPUでデータをやり繰りしていたから、何が起きるか分からなかったんですよ。だから、再現性のない現象が起きても、厳密に否定はできないんです。

例えば、実際に確認された例では、森の中にキャラクターが出てきてしまうバグですね。

『ゼビウス』は、CPUの側である地点まで来たら敵を出す情報が送られますが、この瞬間にやられると、その敵を画面に表示するようにメモリに書きこまれていたんです。

ただ、問題はステージの70%まで進んで死んだときには、次の面に進むフラグを立てていたことなんです。そのせいで、敵を出す情報と、次の面が開始するタイミングがピッタリ合ってしまうと、地上にキャラが出てしまうバグが発生したんです。まあ、たった1フレームのタイムラグなんですが、そのタイミングで死なれると、確かにそういう現象は起きるんです。

こういう処理に思いいたらなかったのは、単純に僕のプログラマとしての能力が低かったのでしょう。でも、そんなことが話題になるなんて、そもそも開発当時は考えもしなかったですからね(笑)。

|

田尻氏:

十字型のボザログラムを打つと起こりやすいらしいぜ、とか言いながら、もう何回もプレイしたものですよ。

遠藤氏:

まあ、この辺が理系の悪いところなんですよ。文系の人はそういうときに、「いや、起きません」と、サラッと答えるんでしょうけど、僕はつい「いや、ないとは言い切れません」と答えてしまう。すると、世間の文系の人たちは「おい、あるらしいぜ!」と判断するわけです。なんか「ゼビウス星」みたいな伝説の背景には、そういう文系・理系問題があったような気がしますね(苦笑)。

田尻氏:

当時はファントムが100万分の1の確率で出るという話もあって、うる星あんずくんがゼビウス星についてあり得るかもしれないと言ったのは、そういう噂を知っていたのもあるんです。

遠藤氏:

『ゼビウス』には、確かに元のベトナム戦争を扱ったゲームのキャラクターデータが入っていて、そのキャラクターロムは残していたんです。しかも、ファントムの噂の出処になっている連中は、そんな裏事情は知らないはずなんですよ。

そうなると、もう若造の遠藤さんは「ありえないことではないですね」と答えてしまうし、君らは「やっぱりあったよ!」と言うわけです(笑)。

田尻氏:

そういうやり取りで、当時のゲーム少年の間で噂がどんどん大きくなっていくわけです。

実際、ちょうど僕がようやく1千万点を達成できた頃に、そういう話が聞こえてきたから、心躍りましたよね。まだ『ゼビウス』は楽しませてくれるのか、と。

遠藤氏:

まあそういう返答をしてたら、やればやるほど謎は深まるわな、という話ですね(笑)。今はもう大人なんで「はい。ただのバグですね」と言い切れるけど、若造だった僕は、プログラマーとしてのプライドから、「バグです」と認められなかったのもあるんですよ。ま、今だったら、こっそりパッチを当てておしまいなんだけどね(笑)。

──確かに(笑)。

|

遠藤氏:

でも、『パックランドでつかまえて』の田尻くんのあの文章は、なんだか美談になって書かれてるよね。俺、こんなカッコよくはないだろ(笑)。

──え、実際の話とは違うんですか?

遠藤氏:

だって、握手なんてしてないもん(笑)。

田尻氏:

うーん、当時は色々とあったんですよ(苦笑)。

遠藤氏:

まあ、たぶんあの場にいないと、わからないだろうね。当時は、ゲームをプレイしているユーザーのコミュニティに、色んな奴がいたんですよ。例えば、自分のグループが一番影響力を持ってると誇示したいやつが、周囲を仲違いさせるためにわざとヘンな噂を流したりするんです。

──さっきのゲーセン文化の話を聞いて、いまのネットみたいだなと思いましたが、本当にそんな感じだったんですね(笑)。

田尻氏:

そのうちに、『ゼビウス』好きを仲違いさせてるのが僕だという感じの、妙な噂が広まってしまったんですよ。そして、遠藤さんも「とんでもないやつがいる」と雑誌で言いだしたりして、それを雑誌で見た僕は「これ、誰のこといってるんだろう、俺のことかな?」みたいな(笑)。

一同:

(笑)

田尻氏:

あの『パックランドでつかまえて』は、当時の話を書き残さねばならないという気持ちで作ったんです。でも、こんな話は、やっぱりあの場にいたゲーム少年にはわかっても、他の人には想像を巡らすことすら難しい話なんです。あれは、そういういざこざを、こう、なんとかハッピーエンドになるように書いたんです。

|

遠藤氏:

もうね、色々な人が、色々なところで、面白おかしく噂話を流してる時代だったんです。

田尻くんの文章は、かなり美談に仕立ててはいるけど、間違ってはいません。まあ、一次情報を残すのは大事なことですよ。でも、なんかこう、『ポケモン』みたいだよね。色々あったけど、こう、最後は丸く収まる的なね(笑)。

──実際には、どういう会話をされたんですか?

遠藤氏:

僕が関係者を集めて、色々と話を聞いたんです。そうしたら、別に誰が悪いという話でもなかったとわかったんです。じゃあ、「お前ら単にゲームが好きだっただけじゃん、みんなで頑張ろうぜ?」という話にして収めました。

──じゃあ、「一緒に飯でも食いに行って、話を聞かせてくれよ」みたいなノリですか

遠藤氏:

そうそう。まあ、本当に問題だったやつは結局、その場にはいなかったんだけどね。でも、そいつはバカだったけど、そのときに話を聞いた連中は本当に優秀でした。みんな、その後はゲーム開発会社の社長とかになってますからね。

田尻くんはゲームフリークを作ったし、『カスタムロボ』の株式会社ノイズを作ったやつもいたし、『ネクタリス』を開発したマトリックスの社長もいたし、あと講談社に行った池田ってやつもいたな。あの、『MMR マガジンミステリー調査班』という漫画に、若手で池田という編集部員がいたじゃないですか。彼ですよ。

田尻氏:

いました、いました。池田さんは、面白い人だったなあ。

──本当に、「な、なんだってー」という感じのメンツですね(笑)。そういうゲーマー小僧の間で、遠藤さんはちょっとした兄貴分のような存在だったんですか?

遠藤氏:

そうかもねえ。自分と彼らの間にいるくらいの、中間みたいな立場の人もいなかったからね。いま思えば、「トキワ荘」みたいだった気もします。だって、皆それぞれが好きなゲームを極めていって、ついには職業にしてしまったからね。

まあ、あの頃は本当に物語のような時代でしたね。色んなことがグルグル回っていた気がします。

|

ポケモンがゼビウスから受け継いだもの

──でも、下の世代にとっては、そういう『ゼビウス』の伝説にあたるのが、実は『ポケモン』の思い出なんじゃないでしょうか。やっぱり、僕らも”レベル100技”とかの噂話を、休み時間や放課後に友だちと語り合ったんですよ。

田尻氏:

あははは、あったよねえ(笑)。

杉森氏:

やっぱり『ゼビウス』で学んだことというか、あれを体験した楽しさは影響していますよね。

僕は、遠藤さんが謎を曖昧にしてくれたことが重要だったと思うんです。

だから、『ポケモン』で色々な質問をされても、僕もあんまりハッキリと答えないようにしているんです。例えば、「ポケモンの数って、何匹いるんですか?」とよく質問されるのだけど、何匹か知らされたほうが本当に面白いかというと、やっぱり違うでしょう。曖昧にすることでより深く味わえるというのは、僕がゼビウス体験で学んで大切にしていることです。

一之瀬氏:

あと、『ポケモン』にも開発中に取り忘れたデータやコードが入っていて、意図的じゃないのに誘発された噂があるのも『ゼビウス』と似ていますよね(笑)。

だって、151番のミュウにしても、別に出すつもりはなくて、たまたま森本という社員が描いてたものが残ってただけなんですよ。それがフラグ一つで出せるのなら、「じゃあ世に出すか」という感じでミュウが子供たちにプレゼントされたわけですよ。

杉森氏:

まあ、昨今だとプロジェクトが大きくなったので、さすがそういうのは起こりづらいですけどね。

|

──でも、そういう話を自信を持って言えるのは、やっぱり凄いですよね。田尻さんたちは、子供たちが『ポケモン』でわいわい噂を流しているのを、どういう目で見ていたんですか。

一之瀬氏:

このあいだ、社長が「最近、『赤緑』の新しいバグが見つかったらしいよ!」と、面白そうに報告してくれましたよね。僕は、いまでも新しいバグを見つけるためにプレイする人たちがいることを社長に教えられて、なんだかすごく嬉しかったですね。まあ、発売当時だったら、そんなことは言えなかったでしょうけど(苦笑)。

田尻氏:

『ポケモン』の最初の頃の作品は、そういうバグがあったんですよね。でも、金銀のときも噂が出たし、いまでも毎回新作では、それを遊んだ人が情報を交換して、都市伝説に近いような噂が出てきますよね。

遠藤氏:

いまはもうネットがあるからすぐに広まるし、パワーユーザーが勝手に理由を解説してくれるし、良い時代だよね。

──結局、”レベル100技”もネットの解説を見て、知りましたからね。

遠藤氏:

そんなに解析ができるなら、お前はゲームを作ればいいじゃないか……とも思うんだけど、そういう人たちの仕事を聞くと、もっとこの国の根幹を支える仕事に就く技術屋だったりするんです。そういうエンジニアたちが、パワーユーザーとしてゲームに接してくれる裾野の広さは、もう日本ならではのことですよね。

最後に

──では、本当に最後のまとめということで、田尻さんと杉森さんからの”ゲームデザイナー・遠藤雅伸”評をいただけると嬉しいです。

遠藤氏:

(二人をじっと見据えて)……どう?

一同:

(笑)

|

杉森氏:

僕はそんなに遠藤さんのこと知らなかったのですが、今日お話をいっぱいうかがって、あらためて凄い人なんだなと思いました。『ゼビウス』というゲームの先見性について、確認しましたね。

遠藤氏:

まあ、若造の頃の遠藤さんとは、また違う遠藤さんになってますからね(笑)。

杉森氏:

やはり、僕なんかは勘で作るところが多いのですが、遠藤さんは理論をもとに組み立てられている。

でも、やっぱり僕らとしても、同人誌上がりで人様のゲームにさんざんツッコミを入れてきた立場なんで、設定の細かい部分ですらも、「これはおかしいじゃないか」と笑われないようにしたい気持ちがあるんですよね。

田尻氏:

だって、『クインティ』も3年くらいかかりましたからね。本当にちゃんとしたものを作るのは大変なんだというのは、今の僕なら当たり前のようにわかります。ゲームというのは、評価を言うのは簡単だけど、作るのは大変なんです(笑)。

そういう意味では、僕が遠藤さんを初めて知ったのは、高専に行き始めた頃だったんです。当時は、まだ単なるゲーム好きだったから、「制作者」にはなかなか想像力が及ばなかったんです。『ゼビウス』にしても、せいぜいナムコのゲームというくらいの認識でしたよね。

遠藤氏:

でも当時から、僕との距離は実際に近かったじゃない。

田尻氏:

はい。でも、その意味でいうと、遠藤さんに出会ったことで、「ゲームを作る」ということに対して、はじめてリアリティが湧いたように思うんです。遠藤さんとの出会いがなければ、自分がゲームを作るという方向に向かえたかどうか。

実際、こうしてゲームを作る立場になると、遠藤さんのお話の一つ一つが興味深いと思えるし、ますます距離が近くなったような気がして、「僕も成長したもんだな」と思いました(笑)。こうして、今でも先輩として話させていただけるのは、貴重なことだと思いました。

──記事の打ち出しとしては、「『ゼビウス』がなければ、『ポケモン』は生まれなかった!」くらいの感じでいいのかなと思いました(笑)。

杉森氏:

ざっくり言えば、そうなると思いますよ(笑)。『ゼビウス』がなければ、『クインティ』はなかったし、もちろん『ポケモン』もなかった。それは事実だと思いますよ。

田尻氏:

そうだね。『ゼビウス』がなければ、『ポケモン』はなかった!

──というわけで、良いオチも付いたところで、今日は、本当にありがとうございました。(了)

|

『ゼビウス』にまつわる逸話を聞きながら、田尻氏や杉森氏ら、ゲームフリークの源流についても話が及んだ今回の取材。本当に貴重な話のオンパレードで、ゲーム史の一幕を垣間見れたように思うが、いかがだっただろうか。

取材を終えて感じたこと——それは、『ゼビウス』開発当時の、遠藤氏の先見性もさることながら、それよりも印象的なのは、その『ゼビウス』にハマリ、影響を受けた世代の「熱量」や「濃さ」であるかもしれない。

ゲームセンターという場で繰り広げられる数々の出会いと、またその中から、後のゲーム業界の担い手達が育っていく様子からは、黎明期特有の混沌とした熱気と、溢れんばかりの若いエネルギーが感じられる。

才気溢れる若者だった遠藤氏と、当時は、まだ一介のゲームキッズに過ぎなかった田尻氏と杉森氏だが、『ゼビウス』というゲーム、あるいはゲームセンターという場を経て受け継がれたものは、確実にその次の時代のゲームを生み出していったと感じさせる。

『ゼビウス』というゲームのコンテクスト(文脈)から、後のゲームフリーク、そして『ポケットモンスター』というゲームが生まれていったのだ。今回の取材で、そうしたゲーム史の流れを明らかに出来たのは、大変な収穫であった。

冒頭にも書いたが、この連載「ゲームの企画書」は、ゲーム史に名を残した名作ゲームのクリエイターの方々に、製作時のエピソードを聞いていく連載シリーズである。

映画監督であれば、黒澤明やヒッチコック。あるいはアニメーション監督であれば、宮﨑駿や富野由悠季──こうした分野で業績を残した人々の自作への発言というのは、本屋やネットを探してみると、色々な場所で見つかるものである。

それに対して、ゲームクリエイターが自分のゲームについて語った言葉というのは、とても少ない。しかし、コンピュータゲームが産業になってから数十年が経ち、既に黎明期のクリエイターには鬼籍に入る人も出てきた中で、ゲームについて当事者が語った言葉が記録されていくことは、やはり必要なのではないかと思う次第である。

……とまあ、そんな大上段に構えた思いがありながらも、子供の頃から夢中になって遊んできたゲームが、どんな工夫で作られてきたのかを単純に知ってみたいのは、やはり私たちゲーム好きの思いではないだろうか。この連載では、そういう今だから語れる、名作ゲームの裏に秘められた様々な想いや開発時の工夫を、クリエイターの方々と語っていきたいと思う。

(次回は、さくまあきら氏と桝田省治氏を迎えて、『桃太郎電鉄』の誕生秘話を聞きます)

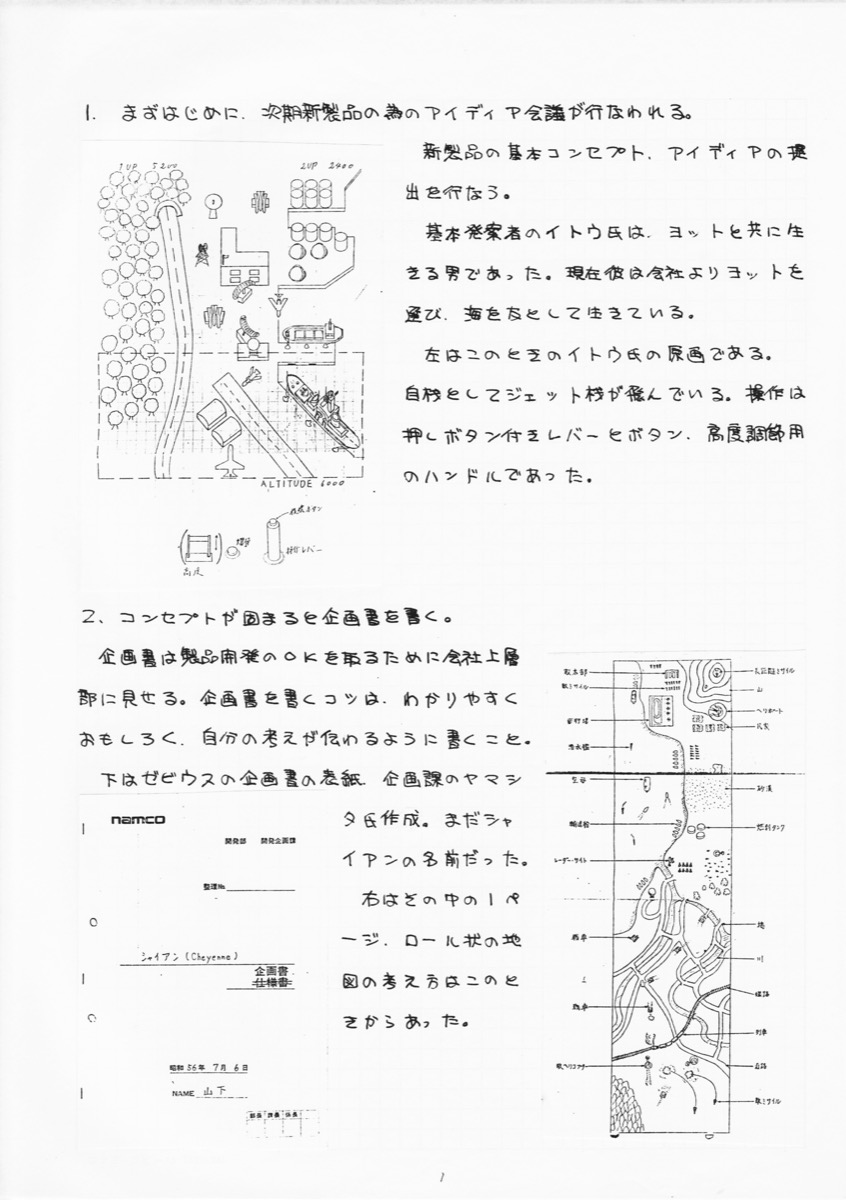

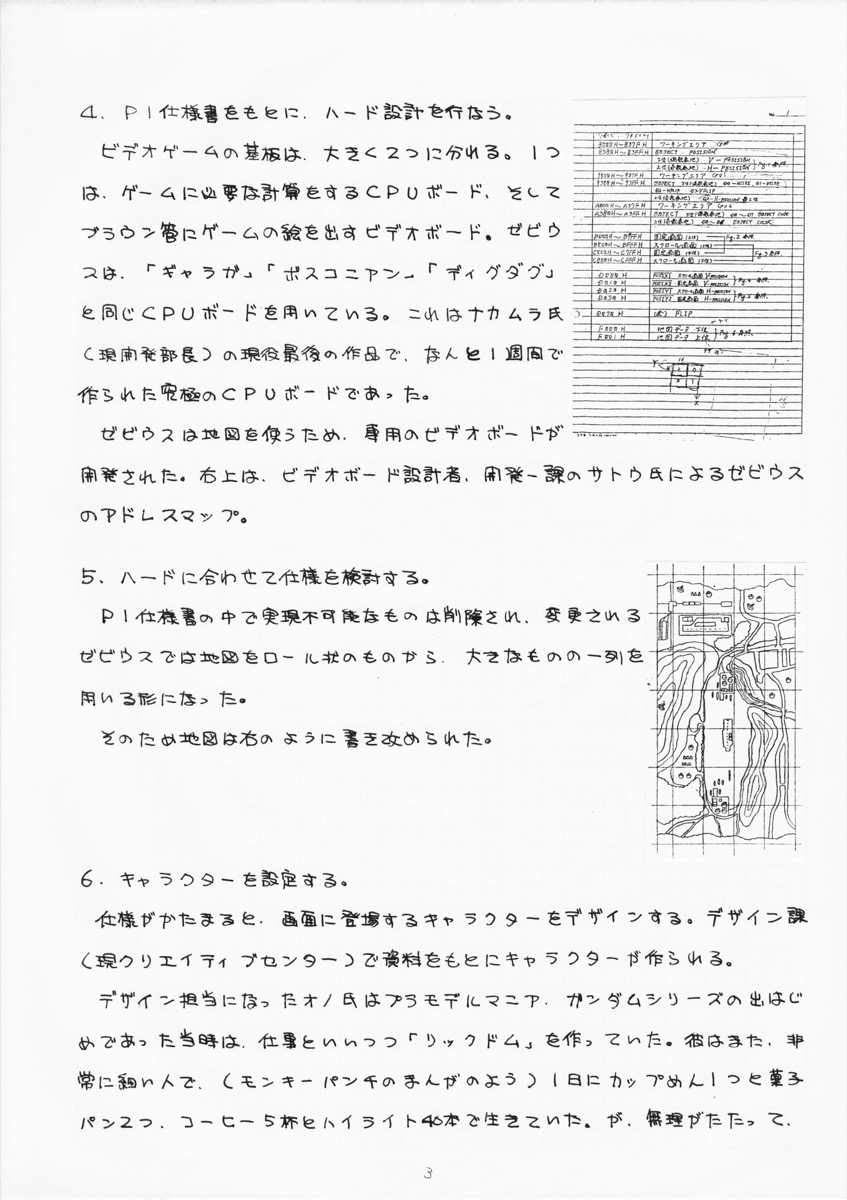

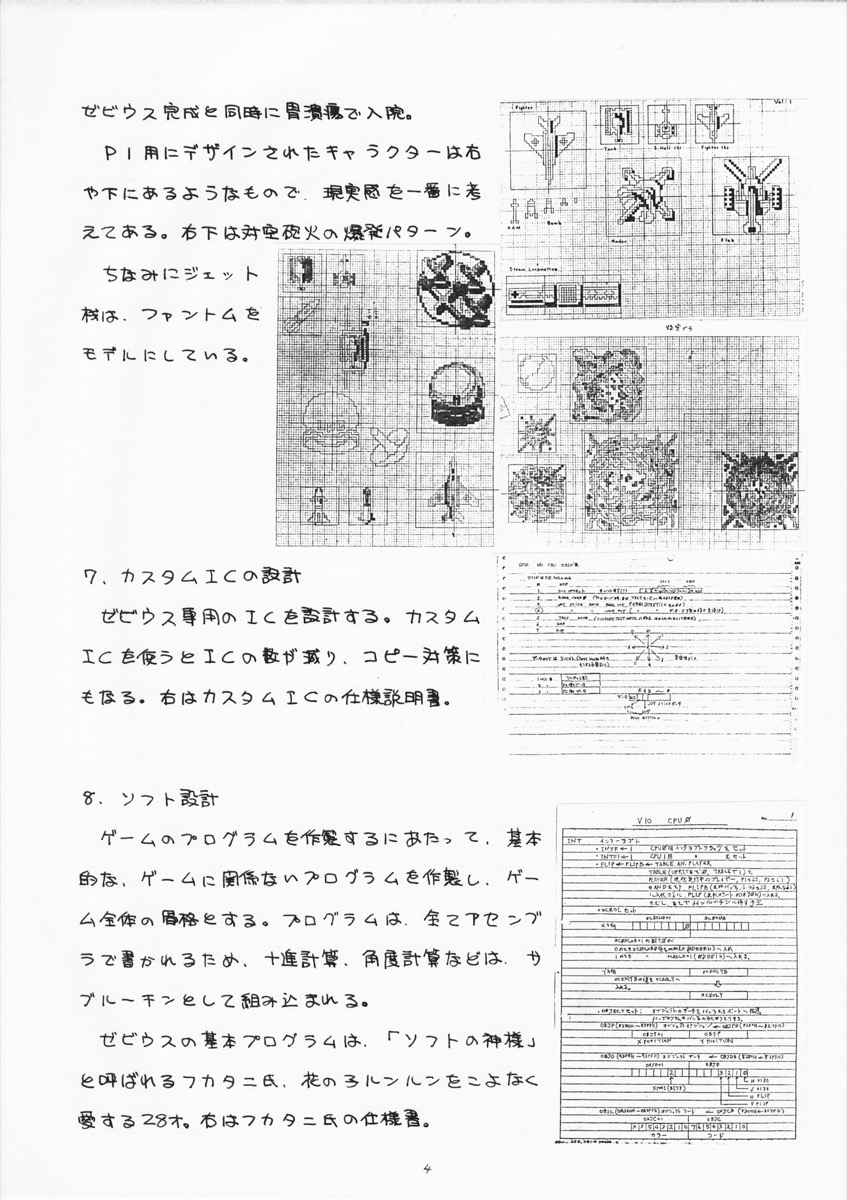

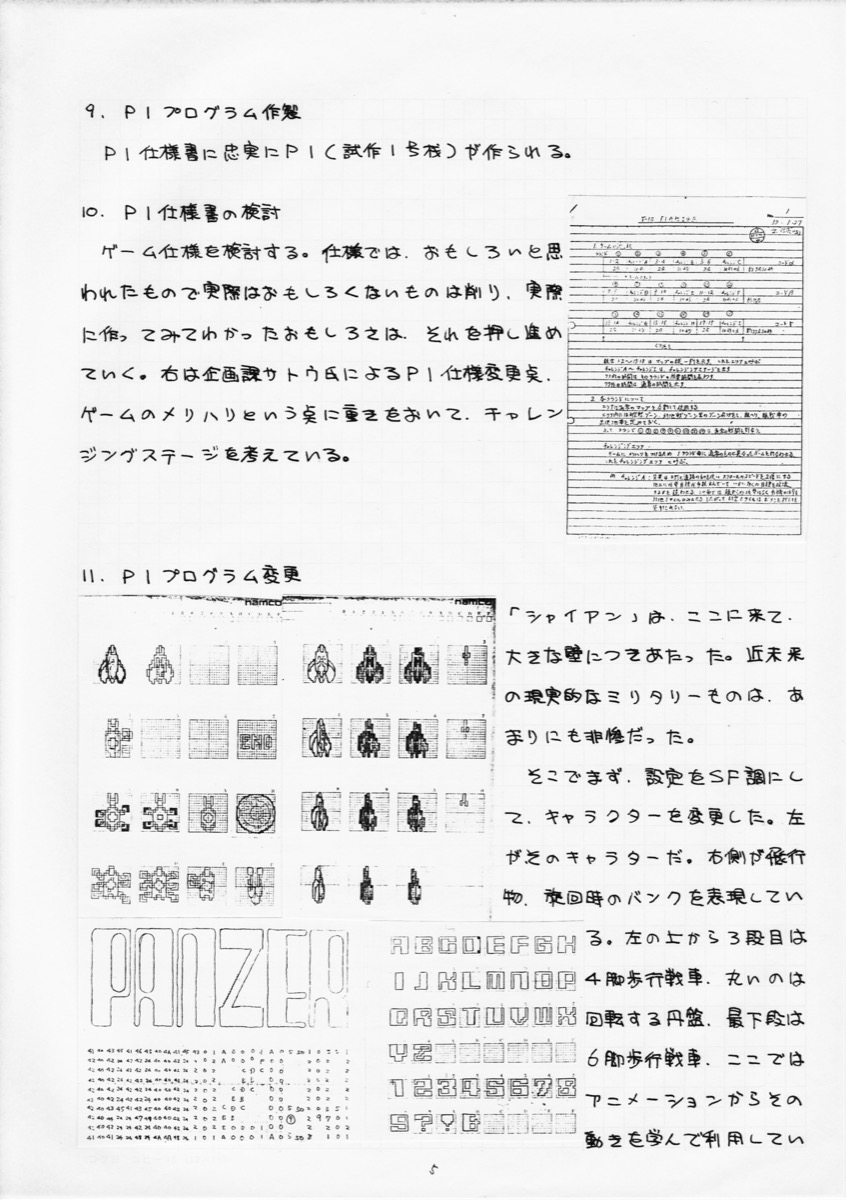

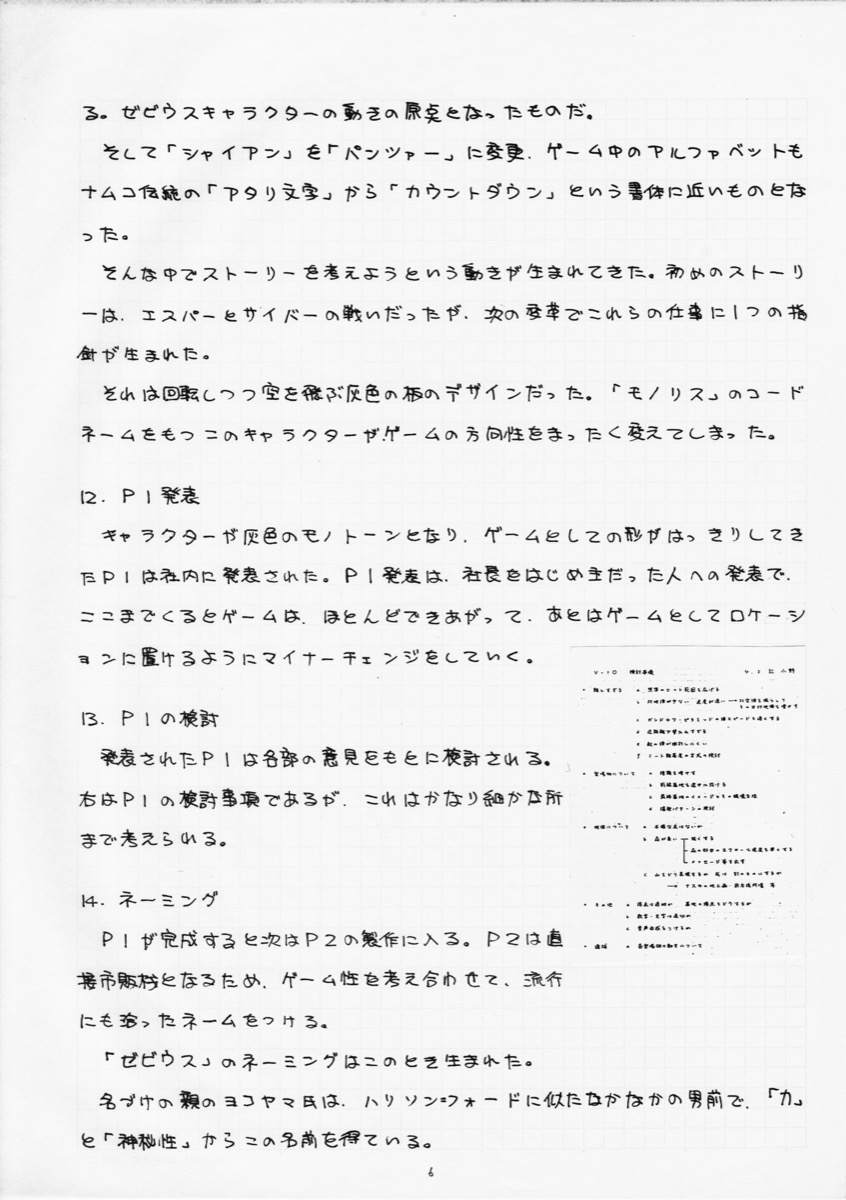

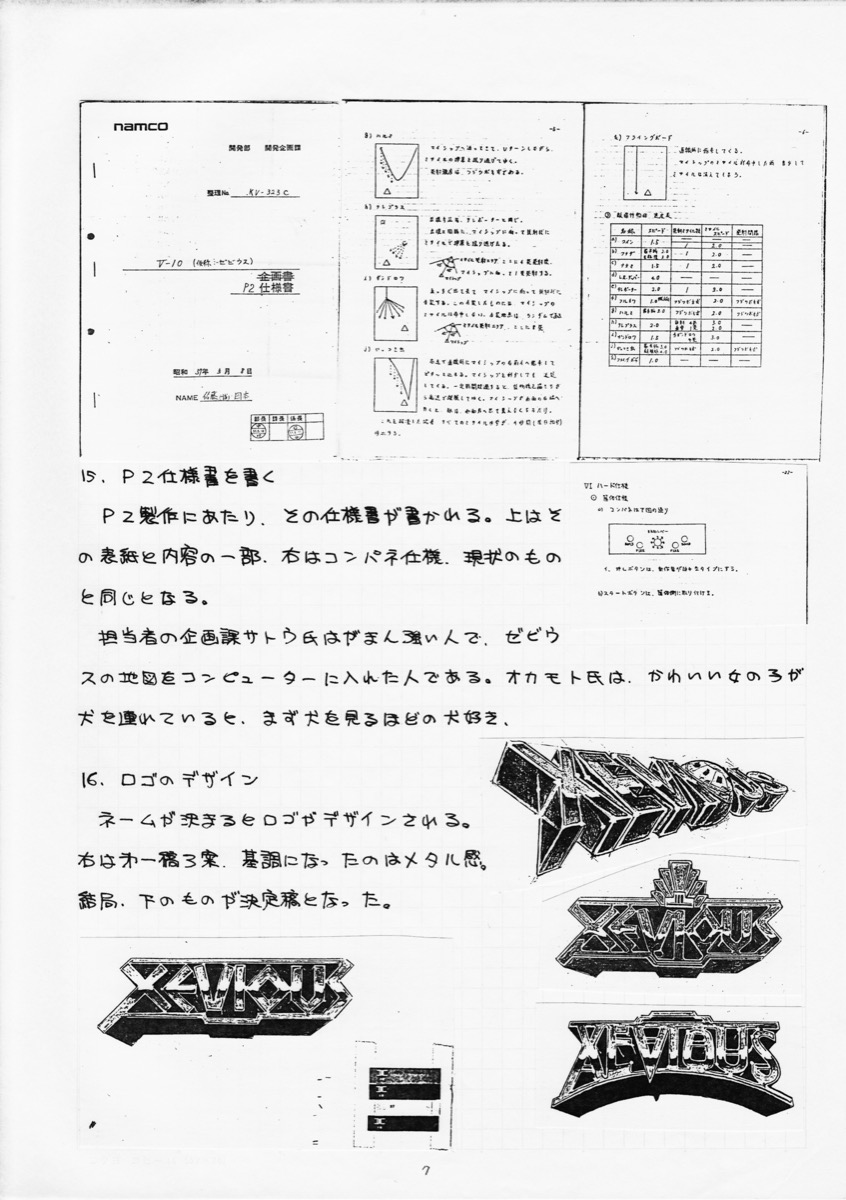

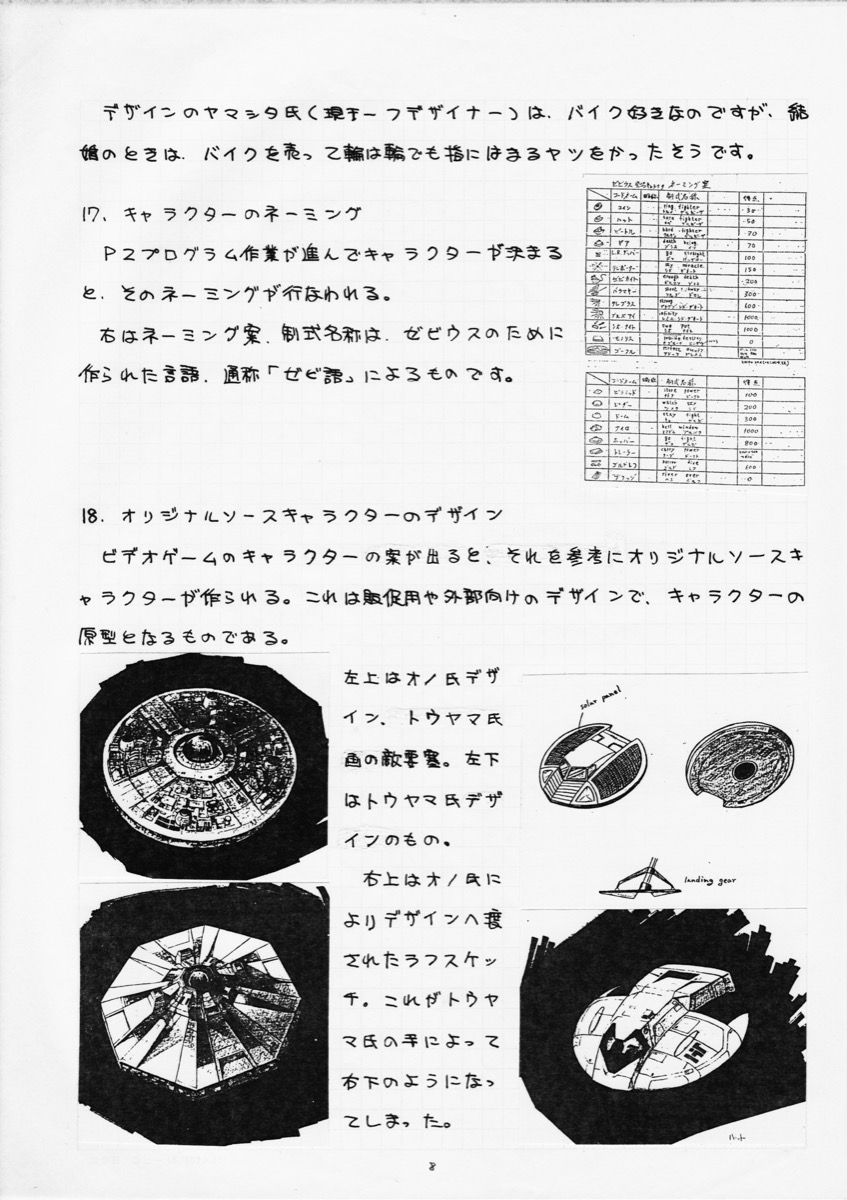

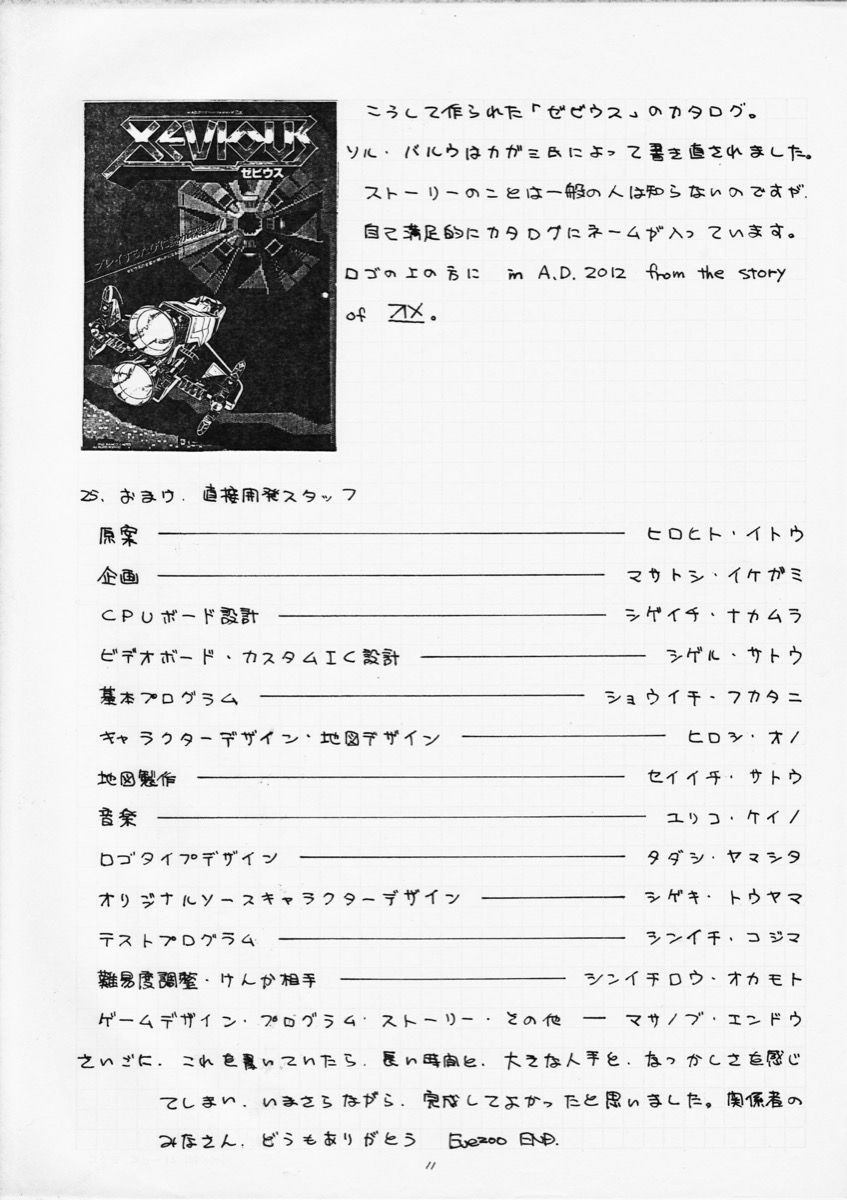

遠藤さんが部分的に保管していた、当時の『ゼビウス』の企画書を公開!

(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.