『時のオカリナ』の企画書を公開!

――さて、新作の話を中心に聞いてきたのですが、ここからは過去作の話も聞きたいです。実は今日は青沼さんに過去の「ゼルダ」の企画書を持ってきていただいたんですよね。

青沼氏:

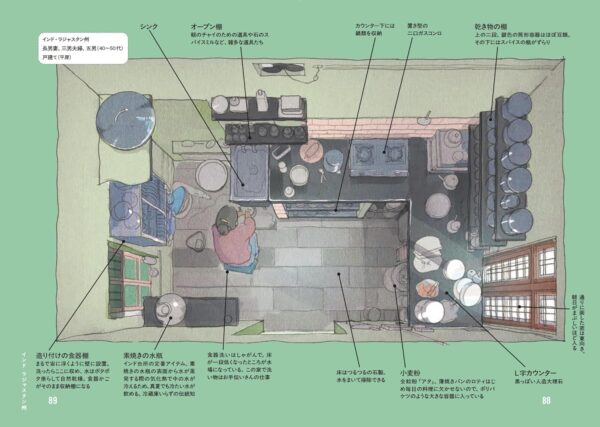

(資料を机の上に広げながら)凄く古い資料なんですけど、一応『時のオカリナ』の「水の神殿」なんかの企画書もありますよ。

|

――本当に「水の神殿」だ! これは国宝級の資料ですね……いや、本当に1000年後とかには国宝になっていかねないですが(笑)。97年だから、今からちょうど20年前ですか。

青沼氏:

ちょうど自分が34歳のときですね。あの頃は、毎日こんな設計図を書いて、ニコニコしてたなあ。

藤澤氏:

30代真ん中は、まさに物作りの一番充実している時間ですね。僕は『ドラクエ8』のときが、同じ34歳でした。

藤澤氏:

ちょっと、見せていただいていいですか。

青沼氏:

いやあ、そんな大層なものではないんですけども(苦笑)。

だって見てください。この企画書なんて「触手の先端」、「この部屋は全部ブヨブヨ」とかいう説明ですよ。なんだこの適当さ!

|

藤澤氏:

こういう手書きの仕様書を見るのは、久々ですね。「ドラクエ」もまだ『7』の頃は、手書きでシナリオを作っていたんです。堀井さんが手書きが好きだったので。

――堀井さんは早くからパソコンを使われていた方なのに、ちょっと意外ですね。いつか理由を訊いてみたいです。

青沼氏:

僕も、基本は手書き派なんです。でも字が汚いのが悩みどころです(笑)。あと、手書きはコピーが大変ですからね。今はもう手で書いても、スキャンで配布しちゃうでしょう。

藤澤氏:

それにしても、『ドラクエ8』でダンジョンにシーソーを使った塔(※編集部注:「ライドンの塔」のこと)なんかも、僕は本当に同じ書き方をしてるんで、なんだか嬉しいですね。

青沼氏:

効果音はついてなかったですか?

藤澤氏:

効果音はついてなかったです(笑)。

ムチャぶりから始まった『時のオカリナ』

――この流れで青沼さんが入られてからの「ゼルダ」について、お伺いしてもいいでしょうか。そもそも青沼さんは、どういう経緯で『時のオカリナ』にアサインされたんですか?

青沼氏:

これ、なかなかすごい話でして……僕が入ったのは開発が始まってしばらく経った頃なんですが、その理由が「ダンジョン設計をする人間がいない」だったんですよ。「いないってどういうこと!?」って感じだと思いません?

一同:

(笑)

――黎明期の開発ではそういうムチャクチャな話を聞きますけど、97年でもゲーム業界にまだまだそういう空気があったんだ……と思いました(笑)。

青沼氏:

まあ、ある意味では、ものづくりの良い時代でしたね。とはいえ、今それをやったらさすがにダメですよ(笑)。

で、そこで呼ばれて、ダンジョンを作っていったんですが、当時はただ思いつくことをどんどんやるだけですよ。任せられたら「何をやるのかなんて、お前が考えるしかないだろ」という時代です。他にダンジョンを作る人間がいないから、何をやったって自由。だから、僕は自分が大好きな「人を驚かせるようなこと」を好きなだけやったんです。

そうしてダンジョンを作っていると、自然と色々なシステムに関わっていくことになるので、そのうちにシステムディレクターみたいな話になっていったんですね。

――でも、ああいう空間を使った謎解きパズルって、そもそも3DCGを画面上で操作する技術がある程度発達してきたあのタイミングで、やっと可能になるものですよね。ということは、おそらく全く前例がなかったはずなんです。

青沼氏:

ええ、だから当時は、まさに前例がないことをやるのが楽しかったんです。

|

ただ、それ以前の「ゼルダ」をプレイしていて、自分なりに疑問を抱いていた要素は入れています。例えば、ダンジョンでやられたら入り口からやり直すのって、ひどいルールじゃないですか。

藤澤氏:

そうですね(笑)。

青沼氏:

そこで僕は、ダンジョンに入った瞬間にボスの部屋の入り口が分かるようにしたんです。まずはエサをちらつかせておくわけです。でも、すぐには入れなくて、迂回ルートを辿って、上から落ちたり登ったりを繰り返して、やっと最後には入れる。そして、そこまで来たら、途中でゲームオーバーになってもちゃんとすぐに戻ってこられるようにしておいたんですね。

ただ、それ以降は『時のオカリナ』のダンジョンを何となく継承していて、僕も特に変える必要性は感じていなかったんです。そこから面白い遊びもどんどん生まれてるし、いいかなという感じでした。でも、今回はもう「そういう構造すら違うだろう」ということで、一気に変えてみたという感じです。

3D「ゼルダ」に影響をうけた『DQ8』

藤澤氏:

その青沼さんの感じは、僕も分かります。

僕がダンジョンに本格的に関わりだしたのは、『ドラクエ7』からだったんです。そのときに僕は、マップ上でくるくるキューブブロックみたいなものを空中で回転させて、3Dパズルの謎解きをしていくダンジョンを考えたんです。

――『7』のあのパズルは本当に印象的でした! 最後に穴の間をすーっと落ちていくやつですよね。知恵の輪のような面白さがありました。

藤澤氏:

あれは、「絶対にやらせてほしい」と掛け合ったダンジョンでした(笑)。

(画像は『ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君』公式サイトより)

そして、『8』でついにフル3Dのキャラとマップになったわけです。実は、当時の僕らは『時のオカリナ』と『ムジュラの仮面』に影響をかなり受けていたんです。

青沼氏:

そんな影響があったんですね。

藤澤氏:

ええ。あの時代に『時のオカリナ』で「篝火越しに弓矢を撃って向こうに火を点ける」なんてギミックをやらされたら、「うわあ、3Dゲームって、ここまでやらなきゃいけないのか!」と強烈すぎる印象でしたから。あのギミックの影響を受けて3Dゲームを作ってる人間は、今でも世界中に大勢いると思います。

――当時、3Dゲームのプラットフォームが登場して、皆どうすればいいのか分からずにいたと思うんです。そこに『マリオ64』のカメラワークや、『時のオカリナ』の3Dでのギミックの使い方を目にして、世界中の開発者が「ああ、3Dでゲームを作るとはこういうことか」と一瞬にして氷解したんですよね。

藤澤氏:

そこで僕もギミックのあるダンジョンを考えたんですね。それが先ほど言った、『8』の「ライドンの塔」なんですけど、中は三階分吹き抜けになっていて、真ん中にデカいシーソーがあるという謎解きだったんです。

で、僕はかなり綿密に計算しないとクリアできないように設計していたんですが……それを見た堀井さんが、ものすごく簡単に調整してしまって。

一同:

(笑)

藤澤氏:

その時は「えー」と思いましたけど(笑)、今にして思えば、ここには「ドラクエとは何か」ということへの本質的な答えがあったように思うんです。

「ドラクエ」は、2D時代からダンジョンに謎解き要素を取り入れていました。それが3Dになって、『ゼルダ』のようなゲームを見てしまったときに、僕たちはああいう風に謎解き自体も進化させなくてはならないような気分になった。でも、やがて「それは本当だろうか……」という疑問に突き当たるんですよ。

結局、僕たちも色々と考えたあげくに、『9』を分岐点にして、パズルの要素は減らしていきました。

――確かに「ドラクエ」って、『7』から『8』にかけてが一番ダンジョンのパズル化が激しかった記憶がありますね。

藤澤氏:

なぜ「ドラクエ」にパズルが必要だったのかというと、元々がランダムエンカウントのゲームだったからだと思うんです。容量の制限もあって、ゲーム内でビジュアルの補完ができなかった時代に、攻略の一つとしてパズルを取り入れていただけで。

でも、容量も増えてきて、ついにフィールド上でモンスターに接触してバトルできるシンボルエンカウントを導入したときに、「ドラクエ」における謎解きのギミックは一度役割を終えたような気がしたんです。

――ある種、堀井さんの判断の方に藤澤さん自身も傾いていったわけですね。

藤澤氏:

なので、その経験からも、今回の『ゼルダ』のようなゲームデザインだったら、厳密な仕掛けの謎解きよりは、今回のような、ある意味では寛容な謎解きの方が正解な気がします。

|

青沼氏:

なるほど。いや、みんな色々と試しながら、そうやって淘汰されていくものなんだな……と思いました。でも、面白いですよね。そうやって色々と試せる場がそこにあって、ちょっとずつ変化が生まれてくる。きっと、それが僕がつい長くシリーズ作品を続けてしまっている理由なんだろうなあ。

任天堂がゲームを作ってるのを知らなかった

――ちなみに、青沼さんご自身のお話もちょっと聞いてみたいのですが、印象的なゲームなどはあるんですか。

青沼氏:

僕は最初にプレイしたゲームが、初代『ドラクエ』なんです。もうね、メチャクチャにハマりました。

藤澤氏:

えええ、そうなんですか!

――おおー! ……って早く言ってください(笑)。でも、年齢的にはかなり成人してからですよね。

青沼氏:

実は、僕は学生時代、全然TVゲームをプレイしていない人間だったんですが、任天堂に就職が決まったときに、当時付き合っていた彼女に「TVゲームってどんなものなん?」と聞いたら、貸してくれたんです。

藤澤氏:

就職したのに知らなかったんですか(笑)?

青沼氏:

もちろん、ゲームを作っているのは知ってましたけど、ゲームを遊んだことがなかったんです。ちなみに、次に彼女から借りたのは、『ポートピア連続殺人事件』【※】でした。しかも、PC版です(笑)。

※『ポートピア連続殺人事件』

1983年にエニックス(現在のスクウェア・エニックス)よりPC-8801版から発売されたアドベンチャーゲーム。プログラム・シナリオ・グラフィック等の全ての作業を堀井雄二が担当。当時としては珍しい、実在する土地を舞台に、人間ドラマを盛り込んだ小説仕立てのストーリーが展開される。

藤澤氏:

その時代にPCで『ポートピア』を貸してくれる彼女は、かなりすごいと思います(笑)。

――思わぬところで堀井作品の影響が(笑)。青沼さんの彼女、なかなかやりますね。ただ、ゲームに興味がないのに、なぜ任天堂に就職したのかが気になるのですが……。

青沼氏:

僕のいた東京藝術大学の先輩に、小田部羊一さん【※】という『アルプスの少女ハイジ』の原画を書かれていた方がいたんですね。その方が任天堂にいて、当時『マリオ』の原画を描いていたんです。ちなみに、小田部さんはその後『ポケモン』の原画も描かれています。

それで就職の時期にギャラリーで開いた展覧会で、たまたまゲーム会社の人と知り合って興味を持ったのがキッカケで、大学の就職課に行ってみたら小田部さんの名刺をもらえたんです。

※小田部(こたべ)羊一

東京藝術大学から東映動画(現在の東映アニメーション)に進み、宮崎駿、高畑勲らとともにいくつかのスタジオで活躍。後に任天堂に移り、『スーパーマリオ』シリーズをはじめとする任天堂キャラクターのアニメーションやイラストを制作・監修。『ゼルダ』においても、『神々のトライフォース』のアートワークや『夢をみる島』のイラストなどを担った。現在は退社している。

――なるほど。

青沼氏:

それで小田部さんの紹介で僕を面接してくれた一人が、宮本茂でした。そこで僕の大学時代の作品を気に入ってもらえたというのが、入社の経緯です。1988年のことです。

ところが、僕は「きっと、商品のパッケージデザインでもやるんだろう」と思っていたら、ゲームを作る部署に配属されたんですね。そこで慌てて彼女に「任天堂ってどんなゲーム作ってんの?」と聞いたわけです。でも、そこで彼女に渡された『マリオ』が全然クリアできなくて……「反射神経ないのね」と言われてしまって。

一同:

(笑)

青沼氏:

それで『ドラクエ』を渡されて、今度はもう寝ずにプレイですよ。「南へ何歩」とか「東へ何歩」とかいうのをちょっとずつ数えてね。

(画像はドラゴンクエスト誕生30周年記念ポータルサイトより)

藤澤氏:

確かに、そういう謎解き的な要素が初代『ドラクエ』には結構ありますね。

青沼氏:

ただ、入社してからはゲームのグラフィックを担当したのですが……もう鳴かず飛ばずもいいところでした(笑)。商品化まで辿り着かなかったゲームも多かったですし。

ただ、ゲームの面白さはだんだん分かってきたんです。特に当時はファミコンのような媒体だったので、イマジネーションを刺激されながら遊ぶのが、もう楽しくて。

――それは当時のゲームプレイヤーの感覚をよく現していますね。まさに『ドラクエ』の小さなマップをプレイしながら、イマジネーションの世界では大冒険を繰り広げていたような感じですよね。

青沼氏:

でも、その後の90年にスーパーファミコンが出て、さらに3Dになっていくと表現力が上がってくる。そうなると、もう色々な表現がイマジネーションに訴えるのではなくて、実際に画面上で出来るようになってくる。そのときに、「これなら自分も作ってみたい!」と思うようになってしまったんです。

――ゲームのビジュアル表現力が上がってきて、ついに美大出身者の血が騒いでしまったという感じですね。

藤澤氏:

それが『時のオカリナ』に入った経緯ですか?

青沼氏:

当時僕が作った『マーヴェラス 〜もうひとつの宝島〜』というスーパーファミコン末期のゲームを宮本が遊んで、「こんな『ゼルダ』みたいなの作りたいんだったら、うちにこい」と言って呼ばれた、と聞いています。その頃は、どんどん任せられそうな人間が呼ばれていて、しかもみんなディレクター級だったんです。だから、任せられた部分は自分がやるしかないと思って、開発をしていましたね。

(画像はバーチャルコンソール版公式サイトより)

藤澤氏:

なんとなく開発の風景が目に浮かびますが、『オカリナ』のダンジョンは、とてもそういう風に作ったとは思えない完成度ですよ。

青沼氏:

ははは(苦笑)。まあ、実際のところ最終的に、僕にこういう形で話が来た経緯も、よくわからないんです。一体、ダンジョンデザイナーをなぜ僕ができると思ったんですかね。

からくり人形師としての知見が活きたダンジョン

――でも、ちょっと気になるのですが、青沼さんは宮本さんに作品のどんなところを気に入られて、入社されたんですか?

青沼氏:

実は、僕は大学時代、からくり人形を作っていたんです。宮本は昔、人形劇団をやってたくらいの人形劇好きなので、そこが気に入られたんだと思いますね。

藤澤氏:

からくり人形って、お茶を持ってくる人形とかですか。

青沼氏:

ええ、僕の場合は、楽器を演奏する人形なんですけどね。もちろん、本当に楽器を弾くわけではないのですが、モーターとクランクだけの仕掛けで動いて、あたかもボンゴのような楽器を演奏しているかのように動くんです。

――つまり、立体造形をされていたということですか?

青沼氏:

ええ、僕は小さい頃から、おじいさんが大工で、叔父さんも大工だったんです。家の近くに木工所があって、職人さん達がモノをつくる姿を見て育ちました。だから、だいたい小学校や中学校で図画工作があると、その辺に落ちている木の破片を拾って、釘で打ち付けて作ってました。まあ、家があまりオモチャを買ってくれなかったのも大きいんですけど(笑)。

――図工が得意な少年だったんですね。

青沼氏:

それで大学では東京藝術大学に入ったのですが、そこで自分がいかに才能の無いやつかと分かるんですよ。色彩感覚が豊かなわけでもなければ、凄く絵が上手なわけでもない……どんどんペケがついていく(笑)。そうして最後に残ったのが、この子供の頃からやってきた木工工作でした。

|

他はどれもダメだったけど、木をどう切って、どういう作り方をすれば綺麗な面が作れるのかみたいなことなら、小さい頃から十分に知ってましたからね。

それでからくり人形を作り始めてみたら、結構評判が良かったんです。ついには、そのまま大学院まで行ってしまいました。実はさっきの、ゲーム会社の人と知り合った展覧会にも、自分の作ったからくり人形を展示していたんですよ。そんな感じですから、今でもオートマタのような仕掛けカラクリの人形を見ると、ついついずっと見入ってしまいますね。

――あの……今のお話って、まさに先ほどしていた『時のオカリナ』の立体的な3Dパズルが、なぜ1998年に突如として、しかもあの異質のクオリティで登場したのかという疑問への一つの回答のような気がしていて……。

藤澤氏:

そうそう。なぜいきなり決定版のような作品が出てきたのか、その謎にちょっと近づいた感じがしますね(笑)。

――あの時点で2Dの動的なパズルは、いくらでもありました。でも、あんなダイナミックに動く3Dの謎解きなんて、ほとんどの人がイメージさえ持っていなかったはずです。それが『オカリナ』で急にどかどかと出てきたことに世界中が驚いたんです。でも、その背景には、藝大で大学院までからくり人形を作っていた人が、たまたまダンジョンディレクターに突っ込まれていた経緯があった、と。

|

藤澤氏:

たぶん、歯車とクランクだけで人間らしい動きを作るというのは、謎解き的な要素は沢山ありましたよね?

青沼氏:

ええ、もちろん。感覚としては非常に似ています。

立体的な謎解きやパズルを考えるときって、昔に「クランクの形状をこうすると、こんな動きが作れるなー」と考えていたのと、似てますから。何より、そういう『ピタゴラスイッチ』的なのは、個人的にも本当に大好きなんですね。

もちろん、僕がそういうモノを作りたがったときに、好き放題にやらせてくれた当時の環境がまずは大きいんですよ。ですから、今の「ゼルダ」でも、そういうのが好きそうな人を呼んできて作ってます。やっぱり嫌いな人には作れませんからね。

|