独立後に待っていた厳しい現実。「IPは持っていかれるものだった」

――ここまで受託病や受託の受けかたについての話を伺ってきましたが、そもそもどういう経緯で具体的にそういうことを考え始めたのでしょうか。

會津氏:

今でこそこう話してますけど、昔はあまり考えていませんでしたよ。ただインティ・クリエイツを立ち上げるときに、パブリッシャーとやりとりするときに作った作品に対して権利が残るのか、売りきりにするのかで金額は変えようと思っていました。

|

SWERYさんの話にもありましたが、自分たちが所持するIPは未来に続く資産となるわけですから、それを売るということになるなら、これから先の分のお金も頂かないと駄目。だから、弊社にライツ【※】が残らない――つまり完全受託の場合は「高くなりますよ」と。

※ライツ

「権利」を指す。ここでは著作権、知的財産権を意味している。

――たいへんわかる理由です。

會津氏:

ところが、当時の我々は新しい会社だったので、他社とも技術的な差があり、そこにクライアントからの値踏みが入り、我々としても価格競争をすることになり――と、「IPを売りきりにするからといって、高く受託できるわけではない」という現実が待っていたんです。

最初にお付き合いした相手はソニー・ミュージックエンタテインメントさん。

もともとアーティストの楽曲をCDにして売っている企業なので、「発想されたものはクリエイターに帰属する」ということに理解がおありだったものの、ゲームに関しては「開発費を全部出すわけですから、買い取りですよ」と言われました。

――そういった話はあまり公に語られないので興味深いですね……。

會津氏:

もちろん交渉しましたが、上手くいきませんでしたね。当時は24歳。オトナにあれこれ言われると、「そういうものなのか」と思ってしまったんです。そこで揉めて仕事が立ち消えたら最悪ですしね。

|

IPのことを考え始めたのは、その後にもう1タイトルを作ってからです。ただ、1作目の件で挫かれて、そんな状況にも慣れてしまい、ずっと自社IPを持つことができませんでした。

SWERY氏:

分かります分かります。僕は28歳のとき――2002年にアクセスゲームズを立ち上げ、オリジナル作品『スパイフィクション』【※1】をすべてグループ会社の資本で作ったんですよ。だから「IPの権利は100%自社に残る」と思っていたんです。

|

ところが、現実は発売までに大人のいろいろがありまして、50%セガサミー、50%アクセスゲームズになったんです。この作品は初のディレクション作品でしたから、僕は作るのに必死だったんで、契約時にあまり権利などは気にしていませんでした。だから「IPって持っていかれるもんなんや」とビックリして、そこで初めて考え始めましたね。

(画像はAmazonより)

次に作った『レッド・シーズ・プロファイル』はマーベラス【※2】が100%だったので、ここで初めて「これはいかんぞ」と思い。そして『D4:Dark Dreams Don’t Die』【※3】でやっと自社の権利100%を実現させることができましたが、そこに到るまでに十数年掛りました。

※1 スパイフィクション

アクセスゲームズが手掛けた最初の作品。キャラクターデザインにイラストレーター村田蓮爾氏を起用しており、SWERY氏の初ディレクション作品もある。PS2向けのアクションアドベンチャーで、サミーより2003年にリリース。非合法諜報機関「S.E.A.」所属のエージェントで構成されたチーム「PHANTOM」のメンバーとして、犯罪組織との戦いを繰り広げる。

※2 マーベラス

1997年にセガ(当時)から、キャラクター資産を活用したビジネスを行う目的で設立された。2014年に、株式会社マーベラスエンターテイメントから、現在の株式会社マーベラスへと社名を変更している。

※3 D4:Dark Dreams Don’t Die

アクセスゲームズ開発のミステリーアドベンチャー。2014年にXbox One版をマイクロソフトがリリースし、2015年にPLAYISMがPC版をリリース。Kinect操作に対応しており、ドラマの世界に入り込んだかのような没入感で物語や世界を楽しむことができるのが特徴。PC版ではマウス操作により、Kinectに近い没入感を得ることができる。主人公は、ボストン市警麻薬捜査班に所属する刑事だったデイビッド・ヤングで、今は私立探偵として活動している。彼は”メメント” と呼ばれる遺物に触れることで、過去の世界へと “ダイブ” することができる超能力を持っており、この能力を駆使してある事件を追うことになる。

ゲームはスケジュールをぶっちぎっているほうが面白い

――そういった苦悩を解決するために推進される自社IPですが、やはりそこまでたどり着くには時間がかかると。

會津氏:

ええ。スケジュールの恐怖からの解放と、「自分たちがすべて作った」と胸が張れるほどのモチベーションの保持、そこから生じるクリエイティビティの向上――受託病をなんとかするには、自社IP作品を作るしかないんですよ。

弊社の自社IPはインディーという扱いなので、インディーとしてお話しますが、受託と違って納得するところまで作れるんです。納得できなければ「発売を延ばせばいいじゃないか」と。

だからゲームの発売が延期すると、通常は凄く批判されますが、むしろ「スケジュールをぶっちぎっているゲームのほうが面白い」と言いたいですね(笑)。

SWERY氏:

言っちゃった!

――ぶっちゃけた(笑)。

|

會津氏:

だって納得するまで作ってるわけですからね! もちろん延期して資金が尽きて倒れたら最悪なので、ある程度のタイミングで出すべきだと思います。ただ、一概に延期したものを批判するのはよくないです。

SWERY氏:

そもそもゴールのないものを区切ってるわけですから、完成系なんてないんですよ。だから、そうですね、あんまり大きな声で言えないんですけど……その通りです(笑)。

|

會津氏:

スケジュールを当然守るのがプロなんですが、それは妥協点を上手く見定められるということ。本当なら120%や180%の力で作れるんですが、限りなく100%に近い100%未満の力で完成させるのがプロなんです。

でもですよ、才能あるプロが力を開放して、120%や180%の力を出した作品を見たくないですか? それがインディーゲームだと思います。

――早く遊びたい思いもありますが、それが180%なら待てるとも思います。それだけの力を自社IPは持っていると。

SWERY氏:

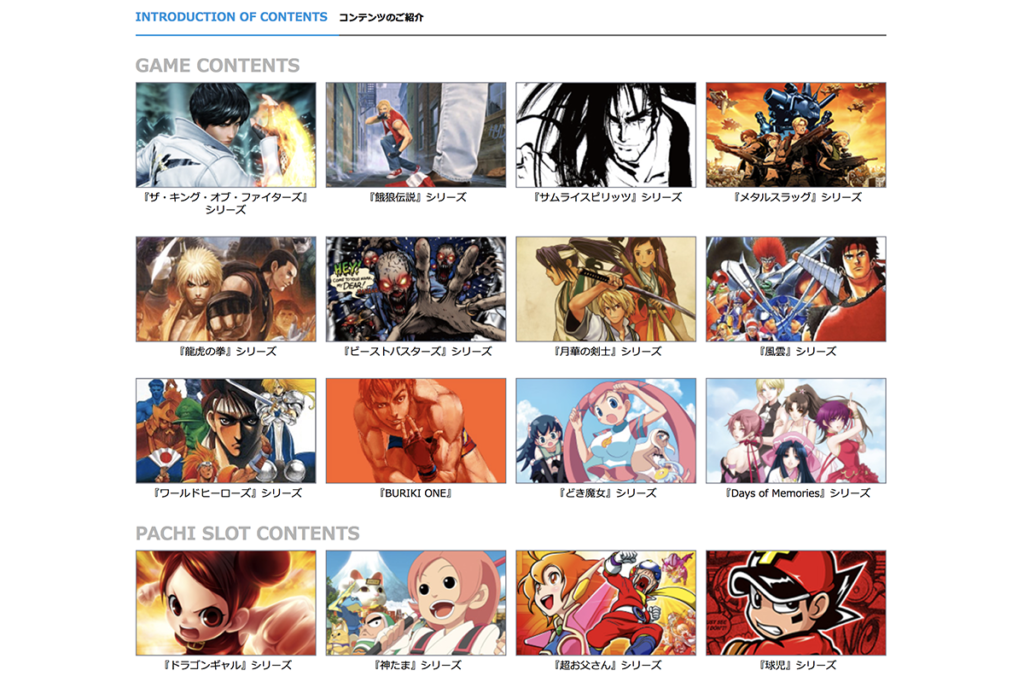

僕のキャリアはSNK【※】から始まっていますが、SNKは少し前まではゲームを作りたくても作れない状況でした。

(画像はSNK公式サイトより)

今はもう完全復活されていますが、その間、過去のものすごい数のIPがあったからご飯を食べられていたんですよ。つまりIPとは、目先のお金ではなく、10年20年後の社員まで食べさせられる資産にもなるわけです。

|

ですから「日本のゲーム産業の未来」とまで言うと凄く大げさですが、「もっとIPの保持にこだわる人間がいてもいいんじゃないか」と思っていまして、自分はそうありたいと考えています。

會津氏:

それは凄くわかります。また権利が手元に残れば、デベロッパー自身の判断でその後も続編的なゲームを作り続けることができますよね。

あるクリエイターの方が会社を辞めたときに「自分が作りたいものは前の会社に置いてきてしまったから、続きが作れない」とおっしゃっていましたけど、もしその権利が自分に帰属していれば、今でもその作品を作れるわけで。

――最近はそういった話題をたびたび耳にします。

會津氏:

ただ、思いはわかる一方で、権利という側面だけで見ると、実はこれは難しい議題なんです。たとえばデベロッパーにIPの権利が100%残っていたとしても、その権利は決して個人に分配されるわけではない。そうすると、結局その会社を辞めてしまうと、そのゲームは作れなくなるわけです。

|

個人がゲームを好きに作るには、個人が権利を持たなくてはいけない。でも代表者が2人になったら、そこですでに権利配分が50%と50%になってしまい、窓口すら一本化されなくなる。「ならば権利は会社に帰属させよう」となりますが、そうすると先ほどの続きが作れないという話に戻るわけですよ。

――……権利をどこまで個人に還元するか……たしかに難しい問題ですね。

會津氏:

だから、どこまで分解してIPを残そうとするのが円満なのか、今なお考え続けています。

SWERY氏:

ちなみに、ほとんどの欧米デベロッパーは、IPの権利を100%持っていて、それをパブリッシャーに貸したり、売ったりすることで利益を得たりしていますよね。もう日本とは全然仕組みが違う。僕はそこに違和感を持っているんです。

|

會津氏:

デベロッパーにIPが残り、起業した人はそのデベロッパーをIPごと売ることで利益を得て、また新しい会社とIPを作り、また売る――という構図ですね。

でもそれはやっぱり企業家の発想ですよね。ですので、そうではなく、「どこからどこまでを個にするべきなんだろう」と悩んで、一晩寝れない日があります(笑)。

SWERY氏:

今の話を聞いて「うわ、どうしよ! 僕は自社IPを持つべきだってことにしか目が行ってなかったけど、もういちレイヤー大変なのあるやん!」ってビックリしています(笑)。

會津氏:

利益を追求するなら、先ほどの連続起業家のような発想でいいんですけど、クリエイターにはクリエイティブしたいという要求のほうが強い人が多いじゃないですか。

そんな人が自分の作品の続編を作ろうと思ったとき、その作品が会社に残ってしまうと、それが叶わなくなる日が来るかもしれない。もうこれは永遠に解決できないんじゃないかと……。

SWERY氏:

「寝れない夜がある」と仰っていましたが、これは今日寝れませんわ(笑)。社長がそんなことを考えているんだから、インティ・クリエイツの社員さんは幸せでしょうね。

|

自社IPと受託、もっとも違うのはファンの反応

――社員と言えば一つ疑問が湧くのですが、受託病を気にしたり、自社IPを推進したりするのは会社の上層部ですよね。もちろん方針は現場の方にも伝えられていると思いますが、その方針を受けて現場はどう反応するんでしょうか。

會津氏:

弊社の場合は、「自社IPをやりましょう」と言った段階で100人近いスタッフがいたので、受託と自社IPの違いが分からないという社員はいました。彼らからすれば、どちらも会社から言われた仕事ですからね。

|

ただ作っていく過程で「なんかいつも以上にスケジュールが伸びるな……いつまで作らされるんだろう?」と思った人もいたと思います。また、自社IPは資金調達が必要になってくるので、そこに左右されて軸がフラフラすることがあり、「もっと腰を据えて作らせてくれ……」と思われていたかもしれません。

SWERY氏:

いまのお話ですと、「なるほど、これが自社IPか」と実感されてる社員さんって、どんな人なんですか?

會津氏:

会社の中でも、ある一定のレイヤー――ディレクターやシナリオライターと呼ばれる、自分が携わっている部分がオンリーワンの人たちは実感できてると思います。特に自社IPの場合は、プレイヤーの皆さんの反応がダイレクトに届きますので、それを実感しやすいですね。

ただ、結局トップの下でパーツを作っている人は、「受託でも自社IPでも変わらない」と思っている可能性はあります。

SWERY氏:

プレイヤーの皆さんの反応でいうと、『レッド・シーズ・プロファイル』は開発に6年かかり、「納期は伸びるわ、スタッフは増減するわで、どうなってるんや!?」と不審に思っている人はいました。

ですがリリース後は、急にファンレターが届いたり、ファンがアメリカのシアトルから大阪までクッキーを持参してくれたりしたんですよ。そういうのを見て「ああ……」って反応をしているなと思えるときがあります。

|

そういう自覚も意識も、すべてはファンの皆さんの振る舞いにかかっている部分はあると思います。

會津氏:

そうですね。ファンの皆さんに勇気づけられるとかなり違いますね。

SWERY氏:

『D4:Dark Dreams Don’t Die』ではコスプレしてくれる子がいてくれたりしました。

會津氏:

コスプレは特に嬉しいですよね。横に立って写真をいっしょに撮りたくなります(笑)。やっぱり手間暇がかかってる感じが凄く嬉しいのかなと。でも理屈じゃないかもしれませんね(笑)。

SWERY氏:

ゲームショウなどに行くと、有名キャラクターたちの中に自分のキャラクターがいるんですよ。そのときの嬉しさといったら……「話しかけようかな」って(笑)。

|

會津氏:

でも「俺が作った!」とは言えないから、「いいですね!」みたいな反応になりますよね(笑)。

受託はゲーム産業を支えている大切なもの

――本日は受託病の脅威から対抗しうる自社IPの重要性まで伺いましたが、とくに自社IPが面白い理由に納得しました。

SWERY氏:

ただ一つ言っておきたいのは、一概に「受託が悪い」ということではなく、「こういう悪い例があるので、こうなってはいけませんよ」ということです。クリエイティブの意欲が0だったら、ゲームなんて作れませんからね。

|

會津氏:

受託をしている会社さんは、どこもそれぞれ工夫をされていますからね。ただ、うちはそこを解決する方法を見つけられなかったので、そういう方針を取っただけの話です。

だから「受託を続けていることが駄目」ということでは決してありません。

|

なにより、受託はゲーム産業を支えている大切なものですから。

SWERY氏:

弊社もすでに受託をさせていただいていますからね。ただ今までと違うのは、居るメンバー個人に対して受託依頼が来るんですよ。だから受託とはいえ、雰囲気は違いますね。結果としてクリエイティブの比率は大きくなります。

――手がけられている新作でもクリエイティブを大事にされているということですね。

SWERY氏:

いまWhite Owlsでは『The Good Life』というゲームを作っています。

受託側でなく、発注する側ですが、弊社がビジョンやデザインを担当し、開発自体はグランディングさん【※1】という、『クリムゾンドラゴン』【※2】や『パンツァードラグーン』【※3】を手がけた二木幸生さんのチームが担当しています。

イギリスの田舎町で殺人事件が起こってそれを追う話ですが、じつは主人公は大借金を背負っていまして、借金を返すことで物語が進むようになっています。

そして大事なポイントなんですが、舞台は不思議な街なので、夜になると住民全員がネコかイヌになってしまうんですよ。それもただのネコやイヌじゃなくて、いろいろな種類がいて――例えばゲイキャットなど。

※1 グランディング

2007年設立のゲーム開発会社。コンシューマーゲームからスマホアプリにソーシャルゲーム、アナログのボードゲームまで手広く制作開発を行う。ボードゲーム『街コロ』は2015年にドイツ・フランス両国のゲーム大賞にノミネートされた。

※2 クリムゾンドラゴン

2014年にグランディングからXBox Oneにて配信された。Kinectとコントローラーを駆使ししてドラゴンを操作する、スクロール型の3Dシューティングゲーム。

※3 パンツァードラグーン

『パンツァードラグーン』シリーズ。ドラゴンを操作する3Dシューティングゲーム。第一作目『パンツァードラグーン』は1995年にセガ(当時)からセガサターン用ソフトとして発売された。作中で用いられる架空言語やプレイヤーの駆るドラゴンの飛翔感が醸し出す、幻想的な世界観に根強い人気がある。

――確かにクリエイティブの比率が高そうですね。

SWERY氏:

今のところは一度クラウドファンディング【※】で失敗してしまったんですが、現在再始動に向けて準備中なので、ぜひご期待いただければと思います。

※クラウドファンディング

開発中の製品を紹介し、ユーザーから資金を集める取り組みのこと。アメリカのKickstarterなどが有名なクラウドファンディングサービスで、ゲームや映画、音楽からガジェット、調理器具まで、さまざまなプロダクトが融資を募っている。

―― 一方、インティ・クリエイツさんは『ぎゃる☆がん』を突き詰めて、受託病の払拭に励むと。

會津氏:

ええ、弊社は『ぎゃる☆がん2』ですね。これは受託病を直すために、そして技術を維持するために始めた『ぎゃる☆がん』シリーズの最新作です。

以前に『ぎゃる☆がん だぶるぴーす』【※】という作品がありましたが、私はゲームの根幹となるシステムが変化していないとナンバリングを付けないという方針なんです。ですからこれが初のナンバリングタイトル。それだけクリエイティブを大事にして、ただのキャラ替えやシナリオ替えではなく、ゲームとして違うものになっています。

発売は2018年を予定していますが、先ほどの話にもあるとおり、まだ……はっきりわかりません。

Dragon: Marked for Death is an action RPG you can play with up to three friends! Coming exclusively to #NintendoSwitch this winter. #Nindies pic.twitter.com/H9IB4GiLgM

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 30, 2017

あと、海外でしか発表していませんが、『Dragon Marked For Death』というゲームも作ってます。これは『ぎゃる☆がん2』以上に言えることがないので……ご期待くださいと(笑)。

※ぎゃる☆がん だぶるぴーす

『ぎゃる☆がん』の続編。2015年にPS4/PS Vita版、2016年にPC版がリリースされた。基本的な流れや設定は『ぎゃる☆がん』と同じだが、前作の後日談が語られるほか、悪魔化した過激な女の子の登場や「ダブルピース昇天」など、様々な部分がパワーアップしている。なお、通常版の販売・サポートは終了しており、現在は『ぎゃる☆がん だぶるぴーす ばいりんぎゃる』という追加要素を実装したものが、インティ・クリエイツよりリリースされている。

SWERY氏:

でも素晴らしいことですよね。はっきり言えないのは、完全自社IPだから。凄いことなんですよ(笑)。

――新作がリリースされるのを楽しみにしています。今日はありがとうございました!(了)

|

スケジュールを優先し、言われたことをただやるだけになる。言われてみれば「受託病」とは、ゲーム開発に限らず、我々の身近にあるものなのかもしれない。

それがゲームデベロッパーに蔓延し、ゲームのクオリティーに影響しているという事実。そしてその特効薬が自社IPであり、それが功を奏することでクリエイティビティーにあふれた良質なゲームが誕生するという連鎖は、プレイヤーである我々からしてみればなかなか知りえない裏の事情で、非常に興味深い内容だったと同時に、わかっていても受託から自社IPに至るまでに積むべき信用の厚さとかかる時間の膨大さに気が遠くなる。

それゆえクラウドファウンディングが存在感を増し、デベロッパーがインディーに回帰する現象が起きているのだろう。

また、會津氏が語った「権利をどこまで個に帰属させるか」という考えは、有名クリエイターが独立し、看板であるタイトルが宙に浮く様子を幾度となく見るにつけ、考えるべき非常に重要な議題であると理解した。

パブリッシャー、デベロッパー、デベロッパーの中の個人。それぞれに立場があり、目的がある。彼らの協業で生み出された新しいIPの権利は、誰のものなのか。きっと會津氏の言うように永遠に解決できないことなのかもしれないが、プレイヤーの視点で言えばそれは大いなる不幸だ。

プレイヤーとしてのアプローチは買い支える以外に手立てがないものか、考えると今日は眠れない夜になりそうだ。

【あわせて読みたい】

話題の『アズールレーン』はたった10名の会社が運営! 社長が“今のガチャ文化に違和感”を抱いた結果、SSR出現割合が7%になる【インタビュー】サービス開始早々に200万ユーザーを突破した『アズールレーン』の開発会社インタビューもあわせてお楽しみください。株式会社Yostarの代表取締役が明かした、「ガチャ文化」への違和感とは?