「難易度上昇は、ゲームにとって本質的ではない」

──いま横井軍平さんのお話が出ましたが、お二人から見て気になるゲームクリエイターの方はいらっしゃいますか?

田尻氏:

堀井雄二さんは凄いですよね。

これは、あまり確かめようがないのですが……僕は『ドラゴンクエスト』が凄いのは、データ構造だったと思っているんですよ。例えば、スライムとホイミスライムでは、画面いっぱいに表示できる数が違うでしょう。そういうのは作成したデータを画面に生成するアルゴリズムに何かコツがあるはずなんです。

『ドラクエ』は、そこが大変に上手でしたね。あの、常に画面にちょうど良い具合に複数のモンスターが出てくるのは、実は彼らの発明だと思うんです。ゲームデザインとしても新しいし、それがデータ構造みたいな話と密接に絡んでいるのも素晴らしい。でも、ああいう凄さというのは見過ごされがちですね。誰も指摘しなければ、そのまま忘れ去られてしまいそうな気がします。

|

遠藤氏:

まあ、そもそも『ドラクエ』は毎回、信じがたいようなチャレンジをしてくるんですよ。「『ドラクエ』だから」という前提を離れても、単体の作品としても凄まじい挑戦が詰まっている。しかも、それを毎回成功させているというのは、凄いことですよ。

直近のナンバリングタイトルは、藤澤くん(※)という堀井さんの下にいた若手が作っていたのですが、彼にもディレクターとして能力があったんだろうね。

※藤澤 仁

スクウェア・エニックスのゲームプランナー。『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』、『ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君』にシナリオスタッフとして関わり、『ドラゴンクエストIX 星空の守り人』や『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン』のVer.1ではディレクターを務める。『ドラクエ』に関わったキッカケは、堀井雄二のシナリオ制作アシスタントを務めたことから。

──藤澤さんは、最近お会いしたクリエイターの中でも、とても強く芯があって印象的な方でした。

遠藤氏:

ええ、彼は日本のゲームデザインが何たるかを理解してますね。あの年代では、トップなんじゃないですか。

若い世代では、『パズドラ』の山本大介くん(※)なんかも、ああいうふうにヒット作をモノにしたところは素晴らしいですね。とはいえ、もう最近は誰がゲームを作ったのかがわかりにくい時代になったので、なんとも言いがたいですね。

※山本大介

ハドソンで『エレメンタルモンスターTD』などを手がけた後、ガンホーに入社。『パズル&ドラゴンズ』の開発を行い、ディレクターを務める。

──例えば、『Demon’s Souls(デモンズソウル)』の宮崎英高さん(※)などは、やはりキラリと光る才能がある方だと思いますが……。

※宮崎英高

フロム・ソフトウェア取締役社長。ゲーム開発未経験で、29歳のときに外資系ITコンサルタントから転職してきた異色の経歴のゲームクリエイター。アーマード・コアシリーズのプランナー、ディレクターを務めた後、『Demon’s Souls』や『DARK SOULS』のディレクターを務める。

遠藤氏:

『Demon’s Souls』は、レベルデザインの難度調整が良くも悪くも旧態依然としているのだけど、ターゲットを高難易度のゲーム好きなコアな層に絞り込んだのは、非常に綺麗だと思います。ただ、やはりまだメジャーな作品とは言えないでしょう。彼にはもう一皮剥けてもらえると、もっと大きなヒット作を作れるはずだ……という感じですね。

ただ、最近、個人的に思っていることを言うと、別に難度を上昇させていくことは、ゲームにとって、特に本質的ではないと思うんです。

|

──それは、レベルデザインが不要ということですか?

遠藤氏:

ええ。だって、それがどうしても必要な理由で、納得のゆく話を聞いたことがありますか?

例えば、『数独』というペンシルパズルを遊んでいる人たちは、大抵は同じレベルの問題を遊び続けてますよね。でも、彼らが飽きているかと言えば、NOです。彼らがなぜ難しい問題に挑戦しないのかと言えば、単純に楽しくないからですよ。そういうのを面白がるのは、実はごく一部のユーザーだけなんじゃないかと思いますね。

──実は先日、ニコニコ自作ゲームフェスで大賞を獲ったtachiという20代前半のクリエイターに取材したとき、彼がずっと「レベルデザインはゲームにとって、本当に必要なのだろうか」という話をしていたんですよ。ただ、さすがにそれはゲームの「常識」から外れすぎているような気もして……。

遠藤氏:

いや、その子は正解だと思いますよ。僕は現在、この仮説の検証を自分の研究テーマにしていて、来年(2016年)の3月には結論と具体的なゲームデザインの提示による実証を行いたいと考えています。

僕の仮説では、これは「歴史的な問題」なんですよ。

──歴史的な問題?

遠藤氏:

つまり、アーケード業界がそういうふうに難度を上昇させる手法を取ったことが、ゲームにこの「常識」を生み出してしまったように思いますね。

でもね、アーケード屋にとっては、同じ難易度のままでは上手いプレイヤーに筐体を占拠されてしまって困る、というだけの話なんですよ。商売という観点では、お客さんには早く死んでもらって、何度も挑戦してもらったほうが儲かるんです。もちろん、そこで高い難易度のゲームをクリアするのを喜ぶ特殊なプレイヤーが登場してしまい、そういう人が作り手に回ったのも事実です。でも、そういう記憶を原体験にした人たちが、レベルデザインを「常識」にしているのなら、それは疑うべきだろう、と。

──なるほど。

遠藤氏:

実際のところ、スマホで「Free to play」の手法が台頭したことで、これは現実的な課題になっていると思いますよ。だって、ああいうゲームのユーザーって、難度が高かったらもうすぐにやめてしまうでしょう。今やレベルデザインこそが、課金を阻害してるんですよ。僕の考えでは、ソーシャルゲームはもっと儲かるはずなのに、この発想から抜け出せないせいで、本来の儲けを手放してますね。

──MMORPGが月額課金からアイテム課金に流れていった経緯などを見ると、ビジネスモデルはゲームデザインと表裏一体の関係にあるわけで、納得感はありますよね。

遠藤氏:

そういう意味では、ついにアーケードの文脈とは離れたところにある、面白いゲームデザインを考えなければならない時代に突入したのだと思いますね。

MMORPGにしても、難度の上昇についていけないプレイヤーが、仕方なく「おしゃべりの場」として使ってしまって、「あんなのはゲームじゃなくて、チャットツールだろ」なんて言われているわけでしょう。この、「難度の上昇をいかに抑えこむか」という課題は、今まさに問われているように思いますね。

|

日本のクリエイターは「コンセプト」ありき

──それにしても、遠藤さんは現在、研究者としても活動されているんですね。

遠藤氏:

日本のゲームデザインというものを、早く言葉にしなければいけない……と思ってるんですね。

よく最近の若造が、「日本のゲームは遅れている」とか言うでしょう。彼らには申し訳ないけど、僕は「絶対に違うよ」と思ってますね。僕の本心を言えば、日本のゲームデザインは、海外に比較して30年は進んでいると思ってます。むしろ、世界のほうが追いついてないんですよ。でも、こんなことを今の僕が言っても、説得力なんてないですからねえ。

──遠藤雅伸が言ってもですか?

遠藤氏:

ええ。結局、こういう話を明文化して説得するには、僕のように実績を出してきた人間が、さらにPh.Dの学位を取るくらいのことが必要なんですよ。僕は、その最初の人間になってやろうと思ってます。これは、飯野賢治(※)が死んだときに、決めたことなんです──俺は残りの人生をその証明のために捧げるんだ、って。

※飯野賢治

日本のゲームクリエイター。自身が設立したワープ社から1995年に発売した『Dの食卓』が全世界で100万本セールスを記録。音だけでプレイするゲーム『リアルサウンド~風のリグレット~』の発表や個性的な言動が話題を呼んだ。2013年2月20日に死去。

──飯野さんが死んだとき……ですか?

遠藤氏:

イノケンは心筋梗塞で亡くなったんだけど、あのときに他人事じゃないな、と思ったんです。やっぱり、「生きてるうちに、お世話になった日本のゲームのために自分ができることは何か?」と考えてしまったんですね。そのときに、結論として日本のゲームデザイン手法をメソッドとして残そうと思いました。そして、それを研究者として海外に浸透させるには学位も必要なんだ、という結論に達したんです。

──それにしても、日本と海外ではゲームの文化が違ってくるものなのですか?

田尻氏:

文化の違いで、遊べるゲームが変わってしまう問題については、よく考えるんです。

例えば、『星のカービィ』は体がピンク色なので、海外だとエッチな感じがするらしいんですね(笑)。それで、海外版は「身体を白くしたほうがいいんじゃないか」と議論になったらしいんです。でも、これは大事なことなのですが、ここで踏ん張ったからこそ、『カービィ』は海外でもピンク色のままで発売されたんです。やはり、ゲームの歴史的な継続性という意味では、そのほうがいいと思うんです。もし白くしていたら、日本と海外で歴史が変わっちゃいますよね。

|

遠藤氏:

映画の編集なんかでも、よくある話ですよね。

ゲームデザインについて言えば、日本のゲームが「コンセプトドリブン」であるのに対して、海外のゲームは「テクノロジードリブン」であるというのは、よく言われる話ですね。要は、技術が先にあって、それをどう使おうかという発想で考えるんです。

例えば、欧米では「ノンリニア破壊」の技術が生まれて、そこからFPSで撃った弾や打ち上げた爆弾だとかでリアルな描写が生まれていきました。それに対して、日本のゲームには基本的に、この技術は使われていません。使われている少ない事例の一つが、『メタルギア ライジング リベンジェンス』ですね。あのゲームでは、バッと斬ったときに一刀両断されて、切断面がザックリと二つに割れるでしょう。あの切り口を作るのに使われてるんです。

これこそが、日本人のゲームなんです。

先に「一刀両断」というコンセプトがある。だから、粉々に飛び散らせるのではなくて、綺麗に真っ二つに切れるようにしたい。そのコンセプトの実現のためにこそ、我々はピンポイントで技術を使っていくんです。

──田尻さんが書かれた『新ゲームデザイン』に、「新しいゲームを作ることは、動詞を作ることだ」というお話があったじゃないですか。たとえば、『クインティ』は「めくる」という動詞で作られていますね。あれも、まさにコンセプト主導ですよね。

遠藤氏:

「動詞を作る」ゲームデザインというのは、今風に言うと「ダイナミクス」主導なんですよ。要は、操作をしてみて、動かす過程が面白いからこそ、面白いゲームになりうるという発想で作るんですね。ゲームフリークだったら『スクリューブレイカー 轟振どりるれろ』なんて良い例でしょう。まさにルールよりも先に操作の面白さからゲームにしているじゃないですか。とても感覚的なものを大事にしているわけです。これが海外だったら、「この技術を使おう」と決めて、それをいかにゲームに落とし込んでいくかを考えるという順序なんですよ。

僕の関わったゲームでは、『動物番長』(※)が、そこを意識しましたね。「バクっと食う」というあの感覚の凄まじさを味わいたくて、ゲームにしてみたんですよ。あれなんて、ルールなんてあってないようなものじゃないですか。一番面白いのは、ガブっと噛んで、ガシャガシャやって、肉を食いちぎる感覚の気持ちよさなんです。でも、これってアナログゲームには難しいことで、まさにデジタルゲームならではの楽しさだと思うんですよね。

※動物番長

ゲームキューブから発売された作品。他の動物を捕食することで「ヘンタイ」を繰り返して、どんどん変身していき、最後に「動物番長」を倒すゲーム。

──とても面白い話なのですが、逆に日本のゲームは、どうしてそうなっていくのでしょうか。

遠藤氏:

そこを、今まさに認知科学なんかの文献を引っ張ってきて、勉強しているんですよ。

ただ、アルファベットと日本語の違いはある気がしますね。やはりアルファベットは、単語に使われている文字を、順番も含めてかなり正確に認識しないと難しいんですよ。それに対して、漢字というのは、ちらりと見ただけだったり、一部を隠してたりしていても、その内容がわかってしまうでしょう。もちろん、これは単なる仮説の域を出ないのですが、やはり日本人の見立ての上手さと関連がありそうだとは思ってます。

やはり、物事をシンボル化していく能力が日本人は強いのに対して、アルファベット文化の人たちは、どうもズバリそのものを見せて欲しがる傾向がありますよね。だから、別に日本人って、そんなにFPSをありがたがらないじゃないですか。

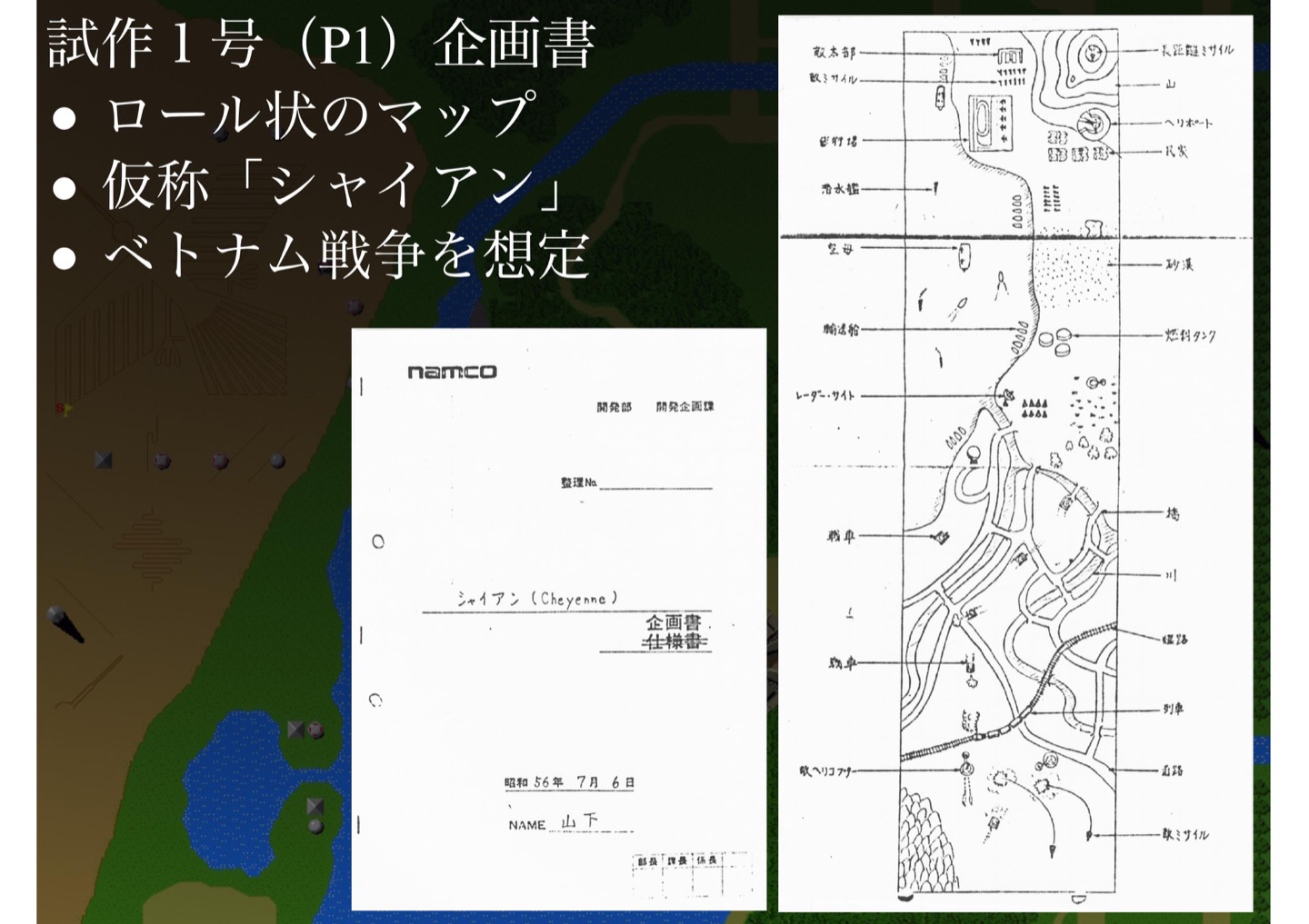

実際、僕は殺し合いなんて、やりたくないですもん。『ゼビウス』の元になったゲームも、ベトナム戦争を舞台にした『シャイアン』というゲームだったのですが、それを変えた理由は、やっぱり殺し合いだったからなんです。

|

──そういう反社会性の強いテーマは面白くない、ということですか?

遠藤氏:

いや、反社会性の強いテーマは、むしろ面白いに決まってるんです。うーん……だから、その辺は、倫理観の問題でもあったんですよね。

やっぱり、ゲームは子どもがやるものなんですよ。だから、日本のゲーム業界は、犯罪行為を明らかに推奨するようなゲームは作らない文化を保ってきたんです。それを、僕は日本のゲーム文化の素晴らしいところだと思ってます。『ポケモン』だって、モンスターを倒しても、「殺した」とは言わなくて、「きぜつさせた」でしょう。

田尻氏:

ええ、そこは考えたところですね。やっぱり、エンターテイメントなんだから、ゲームはリアルにすればいいもんじゃない、と思っています。やはり、「死んだ」という言い方にはしたくなくて、僕なりに考えたんですね。

|

遠藤氏:

まあ、そういう文化をIT屋さんたちのゲームは壊してしまったんだけどね。盗みを推奨して、それにアイテム課金をさせるゲームがあったじゃないですか……。

でも、僕はこういう話まで含めて、日本人のゲーム文化だと思ってるんですよ。FPSでいかついオッサンでプレイするのもいいけど、やっぱり格好いい兄ちゃんや姉ちゃんが活躍する姿を見たいというのが、日本人が大事にしてきたゲーム文化でもあって、それでいいじゃないですか。『ポケモン』のロケット団だって、やっぱり格好いいしね。

──そこまで含めて、遠藤さんとしては、日本の遊びのほうが先を行っている、というわけですね。

遠藤氏:

きっと、技術ドリブンの人たちは「いやいや、日本こそ30年遅れてるでしょ」と言うんでしょうね。でも、そんな技術なんて不要なところでゲームデザインが作られているし、別に必要なところでは使ってるわけでしょ。こういう話を、ちゃんと名前にPh.Dがついたら、主張していきたいんです。

──この連載では、まさにそういう日本のゲームクリエイターならではの知見みたいなものを、色んな方に語っていただければ……と思っているんですね。

遠藤氏:

まあ、僕はめぼしいところは、直に聞いちゃってるんだけどね。この辺をオーラルヒストリーとして調査していくのも、僕の研究テーマの一つです。でもまあ、先に天国に行きそうなやつから聞いてったほうがいいよ(笑)。

一同:

(苦笑)

遠藤氏:

いやいや、これは冗談抜きでそうだから。

田尻氏:

例えば、誰ですか?

遠藤氏:

やっぱり、堀井雄二さんや宮本茂さんは、まだまだ元気なうちに聞いたほうがいいよね。

田尻氏:

なるほど。僕らは、そういう方々から直に学べたんですよ。

例えば、『ポケモン』って最初はバリエーションを7つにしようと考えていたのですが、それを赤と緑の2色に絞ったんですね。こういう決断というのは冒険で、それが商品やゲームそのものの見え方までを変えてしまうんです。

宮本さんは、こういう具体的な話に対して、答えを探せるような会話ができる方なんですね。もう最近はそういう話をする機会がないのですが、それでも相談しに行くと、根本的なアドバイスをくださります。本当にプロなんだと思いますね。なにか絶対に間違えのない考え方のようなものを持って、日々作ってらっしゃるようにさえ思うんですよ。

──日本のゲームデザイナーには、海外のアカデミックな文脈で語られるゲームデザインでは説明がつかない、ある種の秘伝のタレみたいなものがありますよね。

遠藤氏:

ええ、僕はそれを工学的に解析して、明らかにしようと思ってます。そして、それをどうすれば実践できるようになるかを、メソッドとして残したいんですよ。これが手法として確立すると、若いクリエイターの子たちの、欧米のテクノロジー主導で作られたゲームデザインへのコンプレックスが取り除ける気がしてるんですよ。

だから、別に海外のアカデミズムがやってることを、日本でもちゃんとやればいいだけなんです。そうすれば、全然違うものができるはずなんですから。

|