2010年から2020年にかけての10年の間に、ゲームシナリオ業界は大きな変化と発展を遂げた。

2007年ごろからゲームシナリオ業界で仕事をしてきた筆者の視点、および同業者間の話を総合すると、その10年の流れは次のようなものとして映っている。

1.『チェインクロニクル』(2013)のヒットでキャラシナリオの需要が増える

2.『グランブルファンタジー』(2014)のヒットに伴う社員シナリオライターの登場

3.『Fate/Grand Order』(2015)のヒットによるゲームシナリオ構造の変化

4. ゲームシナリオ需要が急速に拡大

5. シナリオ制作会社が急増、群雄割拠の時代へ

この流れをざっくりまとめると、2010年代はいわゆる「ソシャゲ」【※】の隆盛とともにゲームシナリオ業界も大きく発展していった時代だった、と言うことができるだろう。より詳しくは、2020年に掲載された拙稿にて解説しているため、ご一読いただければ幸いだ。

※前回の記事ではこのタイプのゲームを「ネイティブアプリ」と表現していたが、2025年時点では明確に「ソシャゲ」という言葉の認知が一般に広まっているため、本稿ではこの表記を用いている。

さて、そこから5年が経過した2025年現在、ゲームシナリオ業界にはどのような変化が起きたのだろうか。

この流れについても、筆者の視点、および同業者間の話から次のようにまとめてみた。

1.「FGOに続け」の失敗(2020年ごろ)

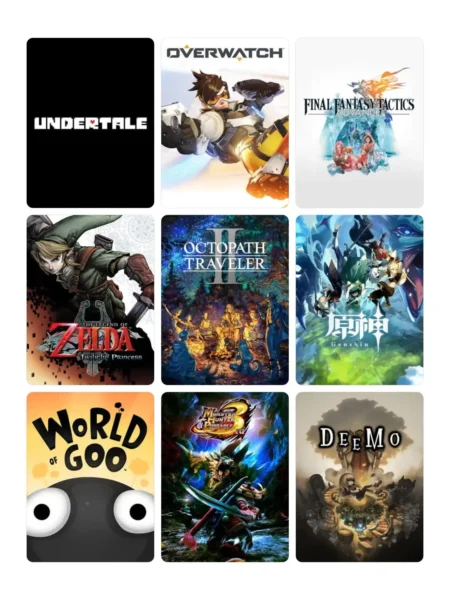

2.『原神』(2020)『崩壊:スターレイル』(2023)が提示した高品質な演出

3.“ソシャゲバブル”が崩壊、業界は再編期へ(2023〜2024年ごろ)

4.ゲームシナリオには「体験の質」がより求められるように

5.シナリオライターの報酬も二極化が進む

この流れとは、すなわち「ソシャゲ式のシナリオ作りが飽和した結果、ゲームシナリオにも“体験の質”がより求められるようになった。結果、シナリオライターに要求される資質も高くなった」……ということだと、筆者は分析している。

本稿では、この2020年から2025年の5年間の間に、ゲームシナリオ業界に起こった変化や影響について、「現役のゲームシナリオライター」という立場から詳しく語っていきたい。

ゲームシナリオという分野に少しでも興味をお持ちならば、少しだけお時間をいただければ幸いだ。

なお、本稿は前回の記事と同様、2024年に日本ゲームシナリオライター協会の新理事として就任された下村健氏に共同執筆という形でご協力をいただいている。

ほかにも、日本ゲームシナリオライター協会やシナリオ制作会社の代表、同業のゲームシナリオライターや現役ゲームクリエイターなど20人近くの業界関係者への取材をもとに執筆を行った。やや狭い業界でもあるため、一般的な認識と異なる点があるかもしれないが、何卒ご容赦いただきたい。

文/師走トオル・下村 健

協力/日本ゲームシナリオライター協会(JAGSA)

編集/実存

1. 「『FGO』に続け」の失敗

前回の記事で解説したとおり、『Fate/Grand Order』(以下、FGO)がゲームシナリオ業界に与えた影響は非常に大きなものだった。本稿の内容に深く関係するため、改めてその影響について解説させていただきたい。

『FGO』がリリースされたのは2015年8月のことである。ここに重要な点がひとつあり、開発者はもちろん熱心なファンであるほど口を揃えてこう言う。「リリース開始直後は散々なゲームだった」と。

多数のバグとそれに伴う長期のメンテンナンス、倍速モードもなく、「これがソシャゲの基本だから」と慣習的に取り入れられた水増しの戦闘。しかし熱心なファンに支えられ、改善は続けられた。

そして翌2016年。夏頃から大きな話題になった第一部第6章、第7章のシナリオが配信され、さらに年末にはレイド(多人数参加の大規模イベント)が行われ、『FGO』がトレンドを独占した。

ひとつのきっかけがあったわけではなく、2016年後半に『FGO』に関する大きな話題が立て続けに起こった結果、あの爆発的な人気に繋がり、2025年時点でも売り上げランキングトップの常連となっている。

ヒット作が生まれれば、それを踏襲した企画が生まれやすい。

あらゆるゲームプロジェクトは企画書から始まるが、企画を通すにはスポンサーないし上層部の承認が必要になる。

そんなとき、「あの大ヒット作の要素を踏襲します」といった文言はどうしたってウケがいい。【※】

※もちろん、こうした戦術それ自体が悪いわけではない。「企画さえ通ればこっちのものだ」と、そこから自分の作りたいものを作りヒットに繋げた例は無数にある。

結果的に翌2017年~2018年は、多くの人々が『FGO』という作品を研究し、「『FGO』のようなシナリオを目指す」と銘打たれた企画書が数多く提出された年となった。

当時、大作と呼べる規模をもつソシャゲの開発期間は長期化の兆しを見せており、企画の検討・承認の期間を含めるとプロジェクトの開発期間は2~3年と言われていた。つまり2020年前後は、「『FGO』に続け」と企画された多くの作品が萌芽した時期である。

今だからこそ言えることではあるが、残念ながらその多くは失敗に終わってしまった(後述するが、それは決して悪いことばかりではない)。

ではなぜ失敗したのか。ゲームごとに理由は様々だが、主な理由として次の3点が挙げられるのではないだろうか。

第1の理由:『FGO』ヒットの理由を見誤った

まず第一に挙げられるのは、「なぜ『FGO』はここまで強いのか」「どうすれば差別化できるのか」という分析が不十分だったことだろう。

「重厚な世界観や長大なシナリオが求められているのでは?」

「有名な作家にシナリオを書いてもらえばヒットするのでは?」

「『FGO』をよりリッチにしたゲームにすれば売れるのでは?」

こういった短絡的な見方をしたプロジェクトが散見されたが、いずれも成功と言える結果を出すことはできなかった。

なかには、戦闘システムやUIに至るまで『FGO』に酷似しているタイトルも見られた。「大ヒットした『FGO』を踏襲すれば、多くのユーザーを取り込める」という意図はあったのだろう。しかし、似たようなゲームが次々にリリースされれば、その多くが埋没してしまうのは避けられない。

第2の理由:『FGO』が依然として圧倒的な存在感を保っている

第2の理由は、シナリオドリブン【※】のゲームとして『FGO』が依然として圧倒的な存在感を保っているという点だ。

※ゲームの進行や体験が物語(シナリオ)を中心に組み立てられていること。

いわゆるガチャゲーでは、注ぎ込んだ金額やプレイ時間の蓄積が、そのまま「新しいゲームへの移住のハードル」を引き上げる構造になっている。家庭用ゲームと違い、長年にわたってサービスが続いているタイトルには、プレイヤーの時間と感情も強く結びつくだろう。

「このゲーム、面白そう。でも『FGO』には積み上げてきた資産があるし……」

このような心理が働く結果、後発のフォロワーゲームは、プレイヤーを引き抜くうえで極めて不利な立場に置かれやすいのではないか……と考えられる。

また2020年前後はコロナ禍もあり、スマートフォンと人の付き合い方も変わりつつある時代だった。スマホは生活の一部となり、動画視聴やマンガなど様々な用途に用いられるようになった。そんな状況で膨大なシナリオのゲームがリリースされたとして、すべてをプレイしつくす時間のあるユーザーは少ないだろう。

このような文脈で、重要な示唆を含むインタビュー記事が一時話題となった。

2D探索型アクションゲーム『エンダーマグノリア』の開発において、「難易度を高めに調節すべきか」という問題が生じた際、メインプログラマーが次のように発言したという。

「なんでも死にゲーにするのはやめませんか。死にゲーは年に一本でいい。それはフロム・ソフトウェアのゲームでいいんです」

スマホとPC/コンソールというプラットフォームの違いはあれど、この発言はまさに『FGO』のフォロワータイトルにも当てはまることではないだろうか。

たしかに、「シナリオドリブンのゲーム」が好きなユーザーは一定存在する。だが、同時に「そういうゲームは『FGO』だけで充分」と考えるユーザーも決して少なくないだろう……ということだ。

第3の理由:「独自の魅力」によってユーザーを惹きつけられなかった

そして3つめ、これが最大の理由だろう。『FGO』とも競合タイトルとも差別化できる「独自の魅力」によってユーザーを惹きつけられたかどうか、ということだ。

『FGO』がヒットしたのは、そもそも『Fate』シリーズというIPに連なるゲームであった点も大きい。『Fate/stay night』や『Fate/Zero』といった大ヒット作品により、『Fate』というIPが広く認知され、なによりも支持されていた。

だからこそ、開発者や熱心なファンが「リリース直後はひどかった」と口を揃えるような状況であったにもかかわらず、改善の期間と機会が与えられ、多くのファンに支持される大ヒット作へと成長した。

翻って失敗に終わったゲームを見ていくと、限られた条件下で独自の魅力を押し出そうとしていたことは理解できる。だが、そのどれもが

・魅力がユーザーに響かなかった

・魅力が十分に出し切れていなかった

・魅力がゲームシステムやゲームサイクルと結びついていなかった

・魅力を伝えられる時間が与えられなかった

といった結果に終わってしまったことは、残念ながら明らかだろう。

この時期に独自の魅力によって成功を収めた作品たち

一方で、『FGO』とは異なる方向性を打ち出し、独自の魅力によって成功を収めた作品も生まれている。それらを振り返ることで、2020年前後のゲームに何が求められていたのか、その実像が浮かび上がってくるはずだ。

たとえば、2021年リリースの『ブルーアーカイブ』(以下、ブルアカ)は「スマホ時代における美少女ゲームの最適解のひとつ」と言えるだろう。

『ブルーアーカイブ』は、学園×青春×美少女という王道物語を、プレイヤー=先生という立場から楽しめる構造になっている。リリース開始当初は決して大ヒットと言える反響ではなかったが、その魅力的なキャラクター、プレイ体験はストーリーや演出も相まって強く印象の残るものとなった。

以降は度々トレンドを席巻し、結果的に大ヒットと呼べるまでに成長した。特に「美少女を推す」ことに最適化されたUIや導線が設定されており、スマホゲームという媒体だからこそできる工夫が随所に見られる。「スマホでだからこそ成立する美少女ゲーム体験」を設計した点が、他の作品と一線を画した要因と言えるだろう。

2020年にリリースされた『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat.初音ミク』(以下、プロセカ)も、特筆すべき成功例のひとつだ。

『プロセカ』は、まず「初音ミクが好き」「初音ミクの歌が好き」という層が自然に入り込める設計に強みがあった。また、今や幅広い層に支持されるボカロ文化と、楽曲・MVを通じて「誰かと繋がる」体験も、ゲームとの親和性を高めていたと言えるだろう。

そのうえで、演出されるシナリオも非常に独自性が高く、登場キャラクターたちが音楽や演劇、創作を通して「自分を表現しようとする物語」が強く演出されている。単なるリズムゲームにとどまらず、「共感をキーワードに物語を追わせる設計」と言えるかもしれない。受け手の心情に寄り添う体験設計の巧みさが、長期的かつ爆発的な支持を生んでいる。

2021年の『ウマ娘 プリティーダービー』(以下、ウマ娘)にも触れないわけにはいかない。

『ウマ娘』はグラフィックや操作性、システム、そしてウイニングライブの演出など、あらゆる面で高いクオリティが大きな話題となったが、「美少女×スポーツ×育成」というかけ算でキャラクターに愛着を持たせる導入も非常に秀逸だったと言えるだろう。

その上で「競馬」という史実やドラマをしっかり踏まえた深みが競馬ファンにも響き、思わずSNSなどで言及せずにいられない「仕掛け」がしっかりと成立していた。ただゲームをするだけではなく、学園パートの雑談や掛け合いで普段と違ったプレイ感を提供する場があるなど、体験設計も非常に緻密と言える。アニメのヒットで流入した層も多く、IPとして大成功した好例だ。

さて、これらの成功例には、いくつかの明確な共通点があると言える。

第一に、ユーザーに与える体験が明確であることだ。

キャラクターの見た目が魅力的というだけでなく、「語りたい」「応援したい」といった親密感が自然に生まれる構造になっている。様々な開発者インタビューなどからも、ゲームの設計段階から「どうすればユーザーに愛されるか」「どうすればユーザーに印象づけられるか」を強く意識していることがうかがえる。

第二に、スマホという媒体への最適化だ。

スマホゲームは「スキマ時間に短く触る」ことが求められるようになっている。その中でこれら成功作は、「毎日開きたくなる仕掛け」や「短時間でも達成感が得られる構成」を意識している。たとえば日常的に通知が届く、キャラが話しかけてくる、短いイベントでも物語や関係性が動く──そうした要素によって、ゲームを“日常生活の一部”として機能することを目指している。

こうした成功例を通して見えてくるのは、「重厚な物語」は必要条件ではあっても十分条件ではないということだ。むしろ現在のスマホゲームにおいては、物語が日常的にユーザーの心に触れる構造──たとえばキャラとの短いやりとりや、毎日少しずつ進む関係性──として設計されていることが、継続的なプレイや熱量につながっているのかもしれない。

求められていたのは、別の角度から「違う答え」を出せるゲームだった

『FGO』は今なお、巨大な成功例として君臨している。

その成功の本質は、クリエイターの技量のみならず、歴史・積み重ね・IPの強みにある。その模倣が難しいことは明白であり、求められていたのは別の角度から「違う答え」を出せるゲームだったのだろう。

ただ一方で『FGO』の成功は「求められるシナリオクオリティの基準点」として、多くのプロジェクトに影響を与え続けているのも事実だ。少なくとも「シナリオに力を入れたゲームを作るならば、『FGO』という存在は避けて通れない」という意識が、開発サイドに根づいているのは間違いない。

なお、本項の最後に付け加えておきたい。

あえて「失敗」という単語を使用してきたが、そもそもゲームプロジェクトには成功と失敗がつきものだ。見通しや分析の甘さなど、原因が明らかならもちろん反省すべきだが、結果としてヒットに至らなかった作品であっても、それぞれのプロジェクトが業界にとって貴重な試行と経験の蓄積であったという点は否定されるべきではないだろう。

そもそもゲームプロジェクトは数年がかりであり、その間に行う作業は無数にある。ゲーム開発そのものはもちろん、チームビルド、運用体制の構築、アウトソーシング、デバッグ……。

失敗したプロジェクトでは精神的負担が肥大しがちという事実から目を逸らすことはできないが、それでもひとつのゲームを実際に立ち上げ、形にし、リリースまでこぎつけたという経験は、多くのクリエイターにとって貴重な知見と経験をもたらしたはずだ。

それらは確実に今後のゲーム業界にとっても財産となったはずであり、「失敗を許さない風潮の先に待っているのは、誰も挑戦しなくなる社会だけ」という点には留意すべきだろう。

2. 『原神』に始まる海外産大作ゲームの台頭

さて、前項で触れたとおり、2020年前後は「『FGO』に続け」の影響が色濃かった時期と言える。そんな折、2020年9月。文字通り海外から黒船がやってきた。言わずと知れた『原神』である。

本稿の共同執筆者である下村氏は、中国生まれのスマホゲーである『陰陽師』(2016年、NetEase)に参画していたこともあって、当時から海外のゲーム業界に秘められたパワーを感じることがよくあったという。

とにかく彼らは日本のアニメ・マンガ・ゲームが大好きで、「二次元コンテンツへの愛と情熱」と「良いものを創り、丁寧な対応を心がければ、必ずファンは付いてくる!」というピュアな創作魂を根底に持っていた。

もちろんビジネス的な見通しもあっただろうが、そういった「二次元コンテンツへの愛と情熱」と創作魂を結実させ、100億円以上を投じて制作されたのがHoYoverseの『原神』であり、日本のゲーム業界は海外のパワーと熱を見せつけられる形となった。

本項では、そんな『原神』についてゲームシナリオの点から触れてみたい。

まず挙げられるのは、演出クオリティの凄まじさだ。

そもそも『FGO』で見られる「背景+2Dキャラクターグラフィック」の演出は、俗に「紙芝居」と呼ばれることがある。それに対して『原神』のような「3D背景+3Dキャラクター」のシナリオ演出は、「人形劇」と呼ばれている。【※】

※「紙芝居」や「人形劇」という表現には揶揄するような響きもあり、こうした呼び方を好まない方もいらっしゃるかと思うが、本稿では分かりやすさを優先してこの表記を用いている。何卒ご容赦いただきたい。

大前提として、「紙芝居」と「人形劇」という形式の間に優劣があるわけではない。

「紙芝居」形式であっても、その質を極限まで追求すれば並みの「人形劇」では太刀打ちできない。また中途半端なデキの「人形劇」は、先を見たいという意欲を削ぐし、かといって完璧を目指すと莫大な費用がかかるというデメリットもある。

テンポの問題もある。「紙芝居」であれば、ある程度読み手の好きなペースで読み進められる。しかし「人形劇」であれば、時間をかけてすべての演出を見なければ作り手の正しい意図は伝わりづらい。

たとえば「魔法使いが呪文を唱えて封印を解く」という場面があったとする。

「紙芝居」なら呪文を唱えるセリフと共に、『封印が解除された』といったナレーションや効果音、二次元的な画面演出を用いることである程度演出できる。

だがより明示的な演出が必要になる「人形劇」ではそうはいかない。

呪文の詠唱エフェクト、封印のギミック動作、解除後の反応など、多段階の複雑な演出が必要になる。下手をすると「手抜きでは?」とユーザーに中途半端な印象を与えかねず、シナリオに加え、多人数の演出担当による対応が必要になる。

また最近ではフルボイスのゲームも珍しくないが、フルボイス対応は「紙芝居」形式であっても大変な手間だ。大量の台本作成に始まって収録立ち合い、大量のボイスデータの管理にボイス編集、ボイス実装、付随して増える確認作業……。

自分の書いたシナリオに声優さんが命を吹き込んでくれるのはシナリオライターにとって本懐ではあるが、「フルボイス仕様」という単語を耳にするだけで胃が痛くなるシナリオライターは少なくない。

もし「人形劇」でフルボイス対応にするとしたら? 収録用動画も新しく用意が必要になるのはもちろん、モーションに合わせたボイス実装とセリフごとのカメラ演出やモーションが必須になるとしたら? しかもそれがイベント配信ごと、かつ各国の言語ごと対応が必要だったら……?

要するに、すべてのストーリー演出を「人形劇」形式で演出すると決定するのは、それだけで並々ならぬ予算と覚悟が必要になる。だが、『原神』はそれをやってのけた。

多様なキャラクターアニメーション、シネマティックな演出等、ハイレベルな技術を惜しげもなく注ぎ込み、しかもフルボイスで物語を演出し、今も継続している。

ただ、『原神』のシナリオそのものを見ると、「日本で一般的に好まれやすい物語構造」とは異なる特徴が見られる。一例を挙げると、物語の動かし方だ。

原神では、「あなたは○○へ行かなければならない」「この理由により××をしなければならない」といった、設定や状況の理屈に基づく行動動機によって物語を動かそうとする傾向がよく見られる。

他方、日本では「姉さんの仇を討ちたい」「仲間を守るために強くなりたい」といった、キャラクターの感情や欲求を出発点とする物語展開が受け入れられやすい傾向にある。

誤解のないよう追記しておきたいが、『原神』には感情豊かなキャラクターがいないと言っているのではなく、物語の動かし方が日本で広く受け入れられているやり方と異なっていたという指摘に過ぎない。

いずれにせよ、「演出のリッチさでぶん殴る」という『原神』の影響が日本のゲームシナリオ業界に与えた影響は大きい。

高いシナリオクオリティを備えるのは当然として、さらに今後海外産大作ゲームに負けまいとすれば、シナリオやキャラクターの表現方法において、従来以上に技術を重視し、また技術そのものの共有や蓄積の必要も出てくると考えられるからだ。

そもそも開発規模そのもので黒船のごとく日本にやってきた海外産大作ゲームに正面から対抗するのは容易ではない。

もちろん、中には麻枝准氏のような強力なメインライターを据え、それを支える高い演出力・構成力・ユーザー導線の設計で、独自ポジションを築いた『ヘブンバーンズレッド』(2022年2月)のような成功例もある。

また、やはりクオリティの高さで話題になった『ウマ娘』をリリースしたCygamesのように、開発力で負けていない会社もある。それでも、多くの日本のパブリッシャーは、これまでの開発体制を維持するか、撤退するか、あるいは負けじとAAAレベルのリソースを投じるのかの意思決定を迫られた。

これが一因となり、次項で触れる大きな変化がゲーム業界に訪れることとなる。