3. “ソシャゲバブル”の崩壊と業界再編

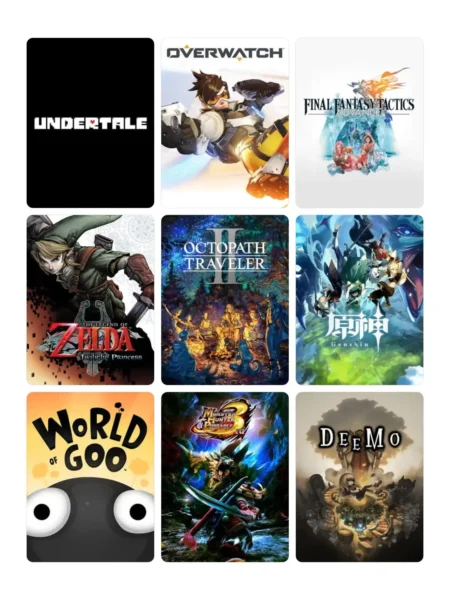

2023年4月。HoYoverseより『崩壊スターレイル』がリリースされ、大ヒットした。

再び海外産大作ゲームの実力を思い知らされる恰好となった日本だが、まさにこの時期から、ゲーム業界ではある単語をよく耳にすることとなる。

それがいわゆる「ソシャゲバブルの崩壊」である。

この現象は、次に挙げる3つの要素に起因して起こったとされている。

1.海外産大作ゲームとの競合と開発費の高騰

ユーザーの目が肥え、さらに海外産の大作が増えたことで「より高品質なゲーム」が求められるようになった。その結果、開発費や運営費、広告費が跳ね上がり、ゲーム開発プロジェクトのリスクが増大した。2.市場の飽和とトップ層の固定化

新作のソーシャルゲームが次々とリリースされ供給過多となる一方で、上位タイトルが固定化し、新規参入が難しくなった。3.競争相手の多様化と生活環境の変化

スマートフォンは生活の一部となり、動画視聴やマンガなど様々な用途に用いられるようになった。「タイパ」(=タイムパフォーマンス)という新語の流行に象徴されるように、ゲームと他メディアとの可処分時間の奪い合いは激化、さらにサブスク、配信者へのスパチャなど、課金先も多様化した。

結果的に2023年~2024年には次々と既存ソシャゲの運営が終了し、また多くのゲーム開発プロジェクト(ソシャゲのみならずコンシューマゲームも含まれる)が凍結された。

この頃はクリエイター側も顔を合わせば「あのプロジェクト凍結されたってよ」「あの開発チーム解散したってよ」という話題に事欠かなかったし、こうした動きが連なったことは、2024年のスクウェア・エニックスやバンダイナムコの決算に関連する資料からもハッキリとうかがえる。

こういった現象を指して、「ソシャゲバブル崩壊」と呼ばれるようになったわけである。

ただ、この「ソシャゲバブル崩壊」という言葉は、ゲーム業界の実情を正しく示す表現とは言い難い面もある。単純な話で、弾けるバブルのごとくソシャゲ市場そのものが崩壊したわけではないからだ。実際、売り上げランキング上位のゲームは依然として莫大な利益を出し続けている。

市場の成長期にゲームが乱立し、開発費高騰等のリスクが発生、大作ゲームにユーザーが集中する……という現象は、それこそスーパーファミコンやプレイステーションの時代にも見られた。アタリショック【※】のように市場そのものが崩壊した事例もあるが、現在のソシャゲ市場は2010年代の成長期が終わり、「転換期」ないし「再編期」に入ったと表現する方が適切だろう。

※アタリショック

1980年代中頃、粗悪ソフトの氾濫や過剰供給により、アメリカの家庭用ゲーム市場が急激に崩壊した現象。

たしかに、多くのゲームプロジェクトが中止ないし凍結された。だがその多くは、必要な対応でもあったはずだ。

ユーザーの目は肥え、一部の優良なゲームだけが生き残り、海外産大作ゲームは次々とやってくる。そんな中で、(表現は悪いが)旧態依然としたソシャゲが生き残れる確率は低い。それは一種の「損切り」であり、また勝ち目のあるプロジェクトに資源を集中させるための戦略でもあったはずだ。

実際、その再編期を乗り越え、台頭してきたゲームも多数ある。

2024年5月にリリースされた『学園アイドルマスター』(以下、学マス)などはその筆頭だろう。同作はまさに高品質かつテーマが明白なゲームで、アイドルの魅力的な描き方は既存のソシャゲと一線を画している。

ここまでに触れた3つの出来事は、ゲーム業界のみならず、ゲームシナリオ業界にも多大な影響を及ぼした。次項からは、その変化について触れたい。

4.ゲームシナリオには「体験の質」がより求められるようになった

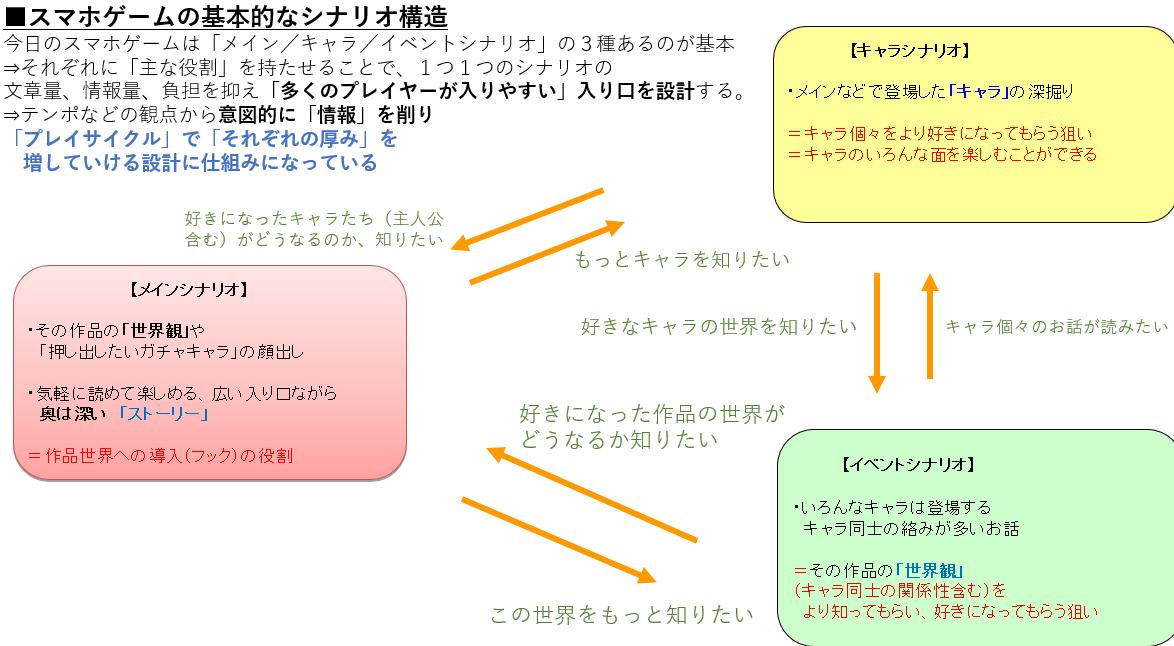

2013年にリリースされ、その後多くのゲームに影響を与えた『チェインクロニクル』では、「メインシナリオ」「キャラシナリオ」「イベントシナリオ」という3種のシナリオ構造が採用されている。

メインシナリオでは、あえてキャラは紹介レベルにとどめる。そして情報を削ることでテンポの良さを確保し、「もっとキャラを深く知りたい」という欲求を生じさせることでゲームそのものやガチャへの導線にする……といった設計だ。

これはスマートフォンという新たなハードが流通し始め、またスマートフォンでゲームをプレイする場合のサイクルやシステムを考慮した結果、生まれたものだった。

もちろん10年前だからこそ通用した手法であり、現在では当然、現在の時勢に即したシナリオや演出が求められる。海外産大作ゲームはランキング上位に位置し続け、ユーザーの目はすっかり肥え、ゲーム業界に大きな再編が発生している現在。ゲームシナリオに求められる変化とはなにか?

ただゲーム内に上質なシナリオパートを入れ込むだけでは魅力に欠ける。では紙芝居ではなく人形劇形式にして予算をふんだんに使えばそれで足りるのか?

そもそも今から企画を動かせばリリースまで数年かかる。数年後のユーザーがシナリオに求めるものがあるとすれば、それは何なのか?

最近のヒット作といえば、『Pokémon Trading Card Game Pocket』や『魔法少女まどかマギカ Magia Exedra』などが挙げられる。特にトレンドを独占したアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の放映と同時期に配信された『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』のヒットは記憶に新しい。

やはりIPモノは強い。なら、まだ掘り出されていないIPを探すべきでは? あるいは既存IPの新しい活用方法を模索すべきでは? いやいや誰もがそう考えるからこそ、新規IPが求められる時代が来るのかも……? あるいは原点回帰して重厚なシナリオが求められるかもしれない。

残念ながら、その答えはまだ分からない。それはまさに変化の途上にあり、多くの個人や企業が必死に模索している状況だからだ。

ただそのうえで、いま多くの開発現場で支持されている考え方がある。

「体験の重視」だ。

この「体験」には、「いつ、どこで、どんな気持ちで体験するか」というあらゆる状況が含まれる。

今やスマートフォンは生活の一部となっている。そしてスマートフォンで遊ぶものはゲームだけではなく、多くの人は限られた時間で選びたいものを選んでいる。ゲームも例外ではない。そして、たとえスマホゲームをプレイするユーザーであっても、いつもガッツリ時間をとってゲームをプレイするわけではない。

たとえば会社や学校帰りの疲れた時間帯に、頭が疲労するようなフル思考を求められるゲームをしたくなるだろうか。負けてストレスが発生する可能性のあるゲームをしたくなるだろうか。面白かろうが長大なシナリオを読む気になれるだろうか。

今やユーザーの対象年齢を考えるだけでは不十分だ。そのユーザーが「どこで、どういう気持ちで」ゲームに触れているのか。

それら全体を想定して、セリフの方向性やテンポ、演出のタイミングはもちろんUIの動きまで考慮されるべき──というわけだ。

その結果としてたった数秒のセリフや演出がユーザーに刺さり、「このキャラ、いいね」とSNSに投稿し、コミュニティで話題になり、そのすべてが貴重な体験となってゲームに留まる理由になる。

これはスマホゲームの話ではあるが、他媒体でも同様の点を考慮した作品は多くみられる。

たとえば動画。現在ではショート動画が台頭し、数分のドラマが大ヒットする状況だ。「タイパ」を重視して動画を見るユーザーをどうやって惹きつけるか、様々な試行錯誤が行われている。

マンガという分野においても、時代に即した見せ方の変化が生じている。ストレス要素を入れるのはいいが一話の中で終結させるべき。次回の話も継続的に読んでもらうための仕掛け=いわゆる「ヒキ」は重要だが、物語の途中でぶった切るのはストレスになりかねないから、ある程度話を収束させたヒキとすべき──。

「その場にとどまってもらう」、「作品を好きでいてもらう」。今はそういう体験を考えた媒体ほど生き残る可能性が高いと考えられている。

メディアは異なるが、ごく最近我々は『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』を知ってしまった。新旧ファンを繋ぐオマージュ要素などをはじめとした大きな話題性により爆発的なSNS拡散力を発揮した同作は、「体験の重視」を追求する上での正解の一つを示していると言えるかもしれない。

もちろん繰り返しになるが、「体験の重視」はあくまで2025年時点における考え方のひとつにすぎない。どの試みがどのような成果を出すかは、次の5年を待たねばならないだろう。