5.ゲームシナリオライターに求められる資質と、報酬の二極化

現在のゲームシナリオに求められる性質については、前述した通り試行錯誤の最中であって正解は分からない。ただ、現在のゲームシナリオライターに求められている資質についてならば明確な答えがある。

2010年代のソシャゲ案件では、「指定通りにシナリオを書くこと」ができれば報酬がもらえるという案件が少なくなかった。【※】

※誤解を招かぬよう追記しておきたいが、「指定通りにシナリオを書く」にもベースとなる高い執筆技術が求められる。

しかし現在のゲームシナリオライターは、執筆技術のみならず「なにが、どこまでできるかが?」が問われるようになってきている。

たとえば『学マス』を見れば分かるように、求められるシナリオは「紙芝居」ではなく「人形劇」となる場合が多くなってきた。

「人形劇」のシナリオは、言ってみれば映画やドラマの脚本に近い。セリフだけではなく、登場人物の動作や心情を文章で示す表現──いわゆる「ト書き」の技術が必要になる。

セリフの量も細やかな調整が必要だ。たとえば、

「本当の戦いはこれからだ! 行くぞ!」

といったセリフがあったとする。

「紙芝居」であれば特に違和感がないセリフだとしても、「人形劇」ではこのセリフの状況、前後の間やキャラクターのモーション、そして何よりもタイミングを考慮しなければならない。上記のセリフも、

「(演技指定:静かな強い意志を込めて)…行くぞ」

といった具合に、ボイスやキャラの演技に表現を任せ、セリフそのものは縮めた方がいい場合もある。

繰り返しになるが、紙芝居と人形劇に優劣があるわけではない。ただ求められる技術が異なるのだ。こういった状況に即し、現在のゲームシナリオライターにはある働き方が積極的に求められている。プロジェクト常駐型のシナリオライターである。

プロジェクト常駐型のシナリオライターとは

「プロジェクト常駐型」とは、「シナリオ制作の依頼を受け、提出して終わり」になるのではなく、ゲーム制作会社に出社する形でプロジェクトに常駐し、スタッフの一員としてプロジェクト完了までシナリオに携わるという形の働き方だ。

このプロジェクト常駐型シナリオライターが増えた要因は主に次の3つだ。

1.安定的に高品質のシナリオを量産する必要があった

前回の記事でも触れたが、10年ほど前からシナリオライターを社員として雇う企業が増えていた。当時はソシャゲ全盛期であり、長期運営を前提とするソシャゲでは継続的にシナリオを制作する必要があった。安定的に高品質のシナリオを量産する手段として、常駐を前提としたシナリオライターの社員を育て、ノウハウの共有・蓄積を試みたというわけだ。実際、この方法は一定の成功を収めている。

2.外注型に生じやすい問題

社員シナリオライターが増える一方、シナリオの外注も未だ盛んであった2010年代にはよくこんな事例があった。プランナーが外部のライターにシナリオを発注したとする。しかしそうなると、プランナーとシナリオライターの間に仲介者が入る形になりやすい(ここでいう仲介者とは必ずしも仲介業者のような第三者を指すわけではなく、社内で外注管理を取りまとめる担当者や進行管理担当者などが該当することもある)。その結果、プランナーとシナリオライターが一度も顔を合わさずに終わってしまうことがあった。

ライター側からすると、どういう意図でシナリオが発注されたかが分からない。それで提出したものが「ダメ」と言われ、修正を指示されることは仕方ないとしても、なにがダメなのかすら分からないので次に活かせない。まるで空気を相手に壁打ちしてるような気分になってくる。

仲介者を介さず、発注側・受注側双方に充分な経験値がある場合などは外注であってもなんら問題はないが、そうでない場合、非効率であったりやり取りに限界があったりする事例も少なくない。

3.体験を重視したゲーム作りに必要なため

前項で触れたが、体験を重視する最近のゲームでは、シナリオとゲームシステムが密接に結びついていることが求められている。たとえばメインメニューなどでキャラクターが時々しゃべったりする演出。このセリフを外注で作ることは可能だろうか? 「こういうタイミングでこういう画面で、こういうキャラがこんなモーション中に再生されるセリフです」……とすべてを発注書だけでやり取りするのは困難だ。

それに、実装した後でもメンバー全員が顔を合わせての最終調整が必要不可欠だろうし、その過程で仕様が変更されることも珍しくない。「体験の重視」という考え方を実現するには、シナリオライターはもちろん演出担当やプログラマーなど、専門の常駐のチームがどうしても必要になる。

これらの経験や状況の変化を踏まえ、現在では「ゲームに適した最善のシナリオを用意するには、外注では難しい」という点が広く認識され始め、常駐のシナリオライターが求められているというわけだ。

シナリオ制作会社にすら「常駐できるシナリオライターはいませんか?」という問い合わせが来るほどだ。

しかし、求められているのは正社員ではなくフリーランス

ただ一方で、求められているのは「業務委託=フリーランスの常駐型シナリオライター」であり、正社員のシナリオライターが減少傾向にあることは特筆すべきだろう。長年、中途シナリオライターの募集をしていた大手ゲーム会社が、現在は採用を止めてしまったという事例もある。

また、シナリオライター正社員の雇用先として、ゲーム開発会社以外にシナリオ制作会社がある。だが増えすぎたシナリオ制作会社にも明らかに再編の波が押し寄せており、「クオリティに問題がある」という評価を受けていたシナリオ制作会社などは規模を縮小しつつある。これも正社員シナリオライター減少の一因だ。

ではなぜ反対に業務委託=フリーランスの常駐型シナリオライターが増えているのか。次の二点がまず挙げられるだろう。

1.育成の問題

シナリオライターを社員として雇う事例が少なくなかった一方、その結果として、ある共通認識が生まれつつある。「シナリオライターを育成するのは難しい」ということだ。育成するのが不可能と言っているのではなく、また育成に成功した例が皆無と言うつもりもない。ただプログラマーやデザイナーと言った他の職に比べると、専業シナリオライターという職種は、誕生してから一番歴史が浅い。

そのため、たとえば育成ノウハウが少ないという問題がある。ただでさえ物語を作るという作業は、適正に左右されやすい。小説の書き方を解説した本などは無数にあるが、それを読めば誰でも小説家になれるわけでもない。試しに3年教えてもダメな人はダメだったという例もある。この辺りは「シナリオ制作会社座談会」の記事でも触れているので、興味があればご一読いただきたい。

2.適性の問題

また、ゲームシナリオの仕事は多岐にわたる。同じソシャゲでも、『FGO』と『ブルアカ』と『プロセカ』で求められるシナリオが全く異なるのは誰の目にも明らかだろう。Aというゲームではうまく書けてもBというゲームのシナリオが書けない事例は多い。会社内にいくつものプロジェクトを抱えており、A案件がダメならB案件に回す、という対応が可能な会社なら正社員シナリオライターでいいかもしれない。だがそんな会社はそれほど多くない。なんなら社内で確執があってプロジェクト間の人材のやり取りができない企業まである。

以上の2点を踏まえれば、フリーランスの常駐型シナリオライターが増えている理由は明白だろう。技術と経験を持ったフリーランスなら育成の必要はない。また、業務委託ならば短期的に契約し、適性を見るという形でリスクを軽減できる。

ただ一方で、常駐型シナリオライターには幅広い技術が求められる。

たとえばゲームの開発プロジェクトにおいては、「ディレクターにしか完成形が見えていない」と言われることがよくある(あるいは逆に「ディレクターにすら完成形は見えていない」とも)。

企画書に「これはアクションゲームの開発プロジェクトです」と書いてあったとして、開発の様々な工程でその内容は変化していく。

特にゲーム業界ではスクラップ&ビルド、要するに「作っては壊す」というやり方が用いられることが多い。

作っては面白くなければやり直し、作っては面白くなければやり直し、というわけだ。初期段階のゲームが面白くないまま開発を進めれば、待っているのは悲惨な末路……というのは想像に難くない。それを防ぐために生まれた開発手法だ。

スクラップ&ビルドを繰り返せば、初期段階と最終段階で内容が大きく異なるのは自明の理だ。これが「ディレクターにしか完成形が分からない」、ないし「ディレクターにすら完成形が分からない」と言われるゆえんだ。

また、経験も重要だ。「このシーンではこういうドラゴンが出てくるのでそれに合わせたシナリオを」という仕様書=発注が来たとする。しかし、発注が来た時点では具体的な映像(絵素材)がないことも多い。つまり文章だけでどんなシナリオが必要になるかを推測できなければならない。そこで問われるのは、経験に基づく仕様書や発注の把握能力だ。

またこのとき、当然ながら発注する側にはある程度の完成形が分かっているが、受注側が連想した完成形と一致しているとは限らない。シナリオライター側は、お互いの認識に齟齬が発生しないよう必要な質問をしなければならない場合もある。

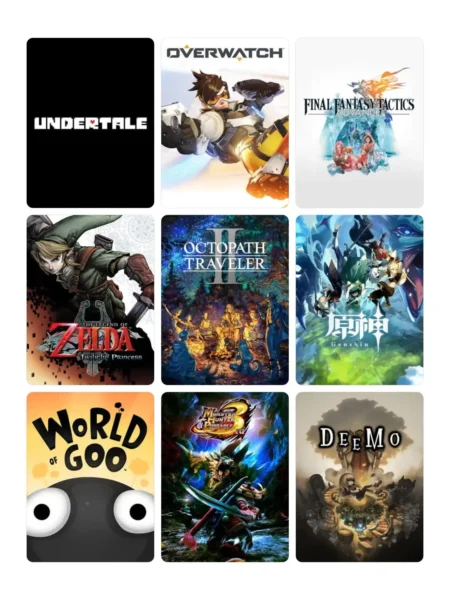

すると「『ゲームオブスローンズ』に出てくる●●みたいな感じで『ダークソウル』の●●ボスみたいな遊びを」みたいな返事が来ることがままある。常日頃から様々なゲームを知っておかなければ、質疑応答すら難しい場合がある。

そして一番肝心なことだが、仕様に唯々諾々と従っていればいいわけではない。場合によっては「ここでそういう遊びをするなら、このタイミングでこういう会話を入れさせて欲しい。なぜならこういう理由があるから」と修正を依頼し、かつそれが必要であると説得するための能力も求められる。

特にゲーム開発プロジェクトは仕様変更が日常茶飯事だ。「スケジュールの都合でストーリーを3割カットする」ということがごく当たり前にある。有名なAAAタイトルにさえ起こり得る現象だ。

このとき一番ワリを食いやすいのがシナリオだ。3Dモデルなどは制作コストが高いので制作前に止めるか、制作後なら流用を考えられる。しかし文字ベースのシナリオはバッサバッサと切られる。シナリオライターは、自分が作ったシナリオをバッサバッサとカットする覚悟を求められる。

物語を3割もカットされれば、当然その流れはおかしくなる。次に求められるのは物語の体裁を整える能力だ。

このときにシナリオライターが積極的に改善案を提出し、かつ上層部を納得させられないと、「このゲーム、なんだか急に物語の展開変わり過ぎじゃない?」という印象をユーザーに与えるのがオチとなってしまう。

常駐業務であれば、極端な話シナリオを書かなくても報酬はもらえる。もちろんこれは「他部署との折衝」といったシナリオ以外の業務が増えることを意味しているが、安定した収入が得られるようになったという点では、非常にありがたくもある。だが、常駐型シナリオライターになるにはそれこそ会社員としての素養が必要になる。

ゲームシナリオライターの二極化問題

ここまで触れたように、ゲームシナリオやゲームシナリオライターに求められるモノは変化している。そして、この変化に付いていける者とそうでない者とで二極化が発生している。

象徴とも言えるものが報酬だ。実績を伴う技術を持つゲームシナリオライターにはより高額の報酬が支払われる一方、そうでない場合の格差が大きくなっている。

前項で触れたような常駐案件を受注できるようなライターであれば、毎月安定した、かつ実績とスキルに見合った収入を確保できる。

しかしそうでなければ、営業を繰り返して多彩な仕事を受注し、ひたすら書き続けなければならない。余談だが、筆者の経験したほとんどのゲーム開発プロジェクトにおいて、シナリオチームの平均年齢が一番高かった。これも実績とスキルが重視される証左のひとつと言えるかもしれない。

たとえば現在では減ってきているものの、現在でもゲームシナリオ業界では「KB単価」という報酬制度は残っている。テキスト1KB(約500文字)あたりいくら支払う、というものだ。

2000年代では「1KBあたり1000円」という案件が散見された。申し上げておくと、この額は非常に低い。

というのも、ゲームシナリオライターが一日に書ける文章量は、5KB~20KBほどが相場だからだ。【※】

※なお、一日20KBは相当筆が早い方だが、重要なのはテキストのクオリティであって、筆の早さを求められるプロジェクトは稀だ。

仮に1日20KBとして、日給で2万円。日給2万なら週5日仕事したとして月40万。2000年代なら余裕で生活もできたのでは……と思える額もかもしれないが、実際のところ毎日20KB書くのは大変だ。

「来る日も来る日も物語を考え続け、書き続ける」という労力に加え、そもそも案件を受注するには無給の営業が必要だし、資料を読み込む時間だって必要になる。「一年中毎日20KB書かせてくれた上で報酬も支払われる」といった案件などまずないだろうし、実際にやったとしたらおそらく体調を崩すだろう。

「1KBあたり1000円」という報酬で専業シナリオライターをやっていくのは非常に辛いところなのだが、実のところ現在でもそんな『1KBあたり1000円』といった案件は存在する。その一方で、充分な技能や実績があれば、「1KBあたり3万円」といった案件すらある。

1KBは500文字前後、つまり400字詰め原稿用紙1枚と少し。「1KBあたり3万円」ともなると、1日に原稿用紙1枚書くだけで……といった下世話な計算をしたくもなるだろう。まさに著しい二極化だ。

特にこの影響が深刻なのは若手の新人ゲームシナリオライターだ。

フリーランスとして業務委託の常駐案件を獲得するには多様なスキルと経験が求められるが、新人では少なくとも経験がない。

この経験の差には根深い問題もある。

たとえば筆者の個人的経験として(また同業者間でも結構同意が得られやすい話として)、多くのゲーム開発現場でよく例に出されやすいのが『エースコンバット5』(以下、エスコン5)である。

同作はシナリオに必要な多くの魅力が詰まっており、「エスコン5の○○ステージみたいな感じに」「エスコン5のラストみたいな感じに」というようにゲーム演出の共通言語としてよく用いられた。

問題は同作が20年前のゲームでリマスター版もなく、20代の若いシナリオライターがプレイするのは困難ということだ【※】。こういったゲームシナリオの「教本」に等しい名作ゲームが、プレイすることすら難しいという問題は意外と根深い。

※2019年にリリースされたPS4版『エースコンバット7』の早期購入特典で『エスコン5』の移植版がDLできたものの、2025年時点で『エスコン5』を現代のプラットフォームでプレイする手段はない。

もうひとつ、この二極化問題に拍車をかけたのが「2020年代前半のコロナ禍によるリモート業務の増加」だ。ベテランの世代と若い世代の交流がなくなり、技術交換や営業の機会損失にも繋がった。

広く知られているように、二極化問題は人材の空洞化を引き起こす。ただこの問題については日本ゲームシナリオライター協会も注目しており、下村氏が昨年理事に就任したことを機に、今後は幅広い世代の交流だけでなく、技術の交換や勉強会といったものをもっと積極的に開催していく方針を打ち出していることは追記しておきたい。

終わりに: 道はひとつじゃない、やった分だけ力になる

さて、前項ではゲームシナリオライターの二極化について触れた。

あくまで「ゲームシナリオライターの変化に触れる」という観点から前項のような論調となったが、「では現在の流れについていけないゲームシナリオライターはこのまま消え去るだけなのか」と問われたなら、決してそんなことはない、と強調しておきたい。

確かにソシャゲ案件は減ったし、ライターに求められる資質も変化した。

だがゲームシナリオライターが活躍できる道も、この5年で激増しているのが現実なのだ。たとえばマンガ原作、ASMR、マーダーミステリー、YouTubeやVTuberの脚本……と、枚挙に暇がない。

一例としてマンガ原作という分野について触れてみよう。

もともとマンガのような出版業は、大手出版社が本屋の棚を独占していることもあって、後発の参入が非常に難しかった。しかし電子書籍ならば問題ない。「待てば無料」といった新しいサービス方式のヒットもあり、2010年代には多くの新興電子書籍レーベルが活況を呈した。

そして2020年代に入るとコロナ禍の巣ごもり需要や大ヒット作の登場により、これら新興の電子書籍レーベルを含め、マンガ業界が大きく成長した。

特筆すべきは『俺だけレベルアップな件』に代表されるウェブトゥーンという新しいメディアだ。

ウェブトゥーンには「チーム制」という特徴がある。物語を考える人(マンガ原作)、キャラを描く人、背景を描く人と完全な分業制でより効率的にひとつの作品を作っていくというものだ。日本においても作者を中心としたチーム制による漫画制作は珍しくないが、ウェブトゥーンではより企画・プロジェクトベースになっている点が異なる。

この手法を、多くの新興電子書籍レーベルがウェブトゥーン作品のみならず自社オリジナル作品を制作するために活用した。結果的に多くのヒット作が生まれ、またマンガ原作者の需要も急増。この需要に応えたのが、シナリオ制作会社を含むシナリオライターだった。

とはいえマンガ原作の仕事を獲得するには、いくつもハードルを越えなければならない。マンガというメディアに適した面白い物語を書く執筆力は必須として、

「自分にはこういう実績がありこういう物語を作れます」という営業力。

「こういう要素を加味した物語ならヒットします」という企画力。

場合によっては「マンガの設計図」とも言われるネームも描けた方が圧倒的に有利だ。

これに加え、チームとして作品を作っていくならば他者との共同作業を可能とするコミュニケーション能力が求められる。簡単に得られる仕事ではないが、物語作成のノウハウを活かせる新しい仕事とはなり得る。

従来の業種を超えた行動という事例は、シナリオライターのみならず多くのクリエイターに生じている変化でもある。その一例が、昨今の「インディーゲームの隆盛」だろう。

ゲームエンジンの進化などで少人数によるゲーム開発の効率は大きく向上しており、Steamやニンテンドーストアといった流通を使えば個人でも簡単に世界にゲームが配信できる時代だ。電ファミニコゲーマーですでに触れられているように、集英社や講談社といった大手出版社が新しいIPを作り出すためこれを支援する動きもある。

AAAクラスの大作ゲームのプロジェクトが容易に動かせない今だからこそ、大手ゲーム会社が社内でインディーゲーム開発を推進するという動きすらある。気の合う少数のクリエイター同士で、世界に打って出る。まさにゲームの大航海時代とも言えるかもしれない。そして少数でのゲーム開発では、どうしても個人がやるべき作業の種類も増える。

ある分野を得意とするクリエイターが、別種の作業を増やすことについて、あるいは否定的な考えを持つ人もいるかもしれない。ただ、共同執筆者である下村氏から特に読者諸兄にお伝えしたいこととして、次の一文をいただいている。

「やった分だけ、どこかで必ず力になる」というものだ。

下村氏も、今でこそコンシューマやスマホ/Steamゲーム、マーダーミステリー、マンガ原作、ショートドラマなどの映像脚本にアニメと「文が関わる仕事は全部やる」と様々な仕事を手掛けている。だが当然ながら最初はゼロからのスタートだ。それでもこの10数年、主にゲームで積み上げてきたストーリーテーリングや企画・IP設計のノウハウは「どの媒体でも活きる」という手応えがあるという。

実際、ゲームシナリオ業界においてもベテランが口を揃える法則がある。

「ゲームシナリオ以外の物語を作っているライターほど生存率が高い」というものだ。

ゲームシナリオ業務のみを行うのではなく、小説やマンガ原作など他の物語を作成しているゲームシナリオライターほど生存率が高い。正確な統計に基づく話ではないが、ある程度理屈の説明はできる。

ゲームシナリオは基本的にプロジェクトのために書く物語である。それはそれでやりがいがあるが、プロジェクトからの要求は、それが妥当なものである限り断れない。クリエイターが二人いれば反発するのが当然で、ときには意に添わぬ修正を強制されることもある。

その点、たとえば小説ならある程度自由に書ける。これは気分転換になるだけではなく、自分で好きに書いた物語がどういう評価を受けるかを知ることができれば、効果の高い勉強にもなる。もし書いた物語がなんらかの形で出版に至れば収入の一つにもなるし、ゲームシナリオ以外の媒体を用いた際の表現の練習にもなる──というわけだ。

次の5年間、日本のゲームシナリオ業界はおろかゲーム業界がどうなっていくかはなかなか想像がつかない。海外産大作ゲームは確かに今も勢いがある。だがその数が増えていけば、埋もれていくゲームも出てくるだろう。

ニンテンドースイッチ2のヒットによってコンシューマ回帰の流れは加速するのか、あるいはスマートフォンの登場がそうだったように、画期的な新ハードが登場してまた市場が一変するのか。世界的な不景気が続きゲーム業界全体が冷え込む、といった予想すら立てられるだろう。いずれにせよ、次の5年間で生じる大きな変化の一つは間違いなくAIになるだろう、とは誰もが予測するところだ。

それでも、どんな局面や時勢であっても、その時代だからこそのやり方はある。時に遠回りしたとしても、やった分だけ必ず力になるはずだ。

この変化を乗り越えた先に何が待っているのか。また5年後に結果をお届けできれば幸いだ。