ディレクター3人の役割分担

──そうして木村さんが合流して、いよいよ『moon』制作が本格稼働するわけですね。ここまでが言わば長い前フリです(笑)。

そこでまずお伺いしたいのは、『moon』のエンディングロールには工藤さん、木村さん、それから西さんの3人がゲームデザインという肩書きで登場するんですが、これはどういう状態なのでしょう? 皆さんの仕事が入り乱れすぎていた?

工藤氏:

メインディレクターが不在だったんです。『moon』が特殊だと思うのはそこ。

|

ある意味俺は当時からビートルズスタイルだと思っているんですよ。自分で書いた曲は自分で歌うという人たちの集まり。ポールはポール、ジョンはジョン。だから俺、祥ちゃんや西さんが作ったイベントはほとんど見ていなかった。あんな不思議なスタイルはないよね。

木村氏:

終わったあとで「そこ、初めて見た」って言っていたね。

鈴木氏:

それはものすごいことなんだよ。もういまじゃ無理でしょ。

──当時の皆さんは30歳前くらいですか?

木村氏:

『moon』のときは25歳とかですね。

あのスタイルは偶然そうなったんだけど、僕はそのあとプロデューサーになったり、自分で会社を作ったりして右往左往するたびに、『moon』時代を思い出しています。

西さんが初っ端でアイデアを切り出すときの価値を感じたりとか、中身を作るときに太郎ちゃんが「音ってこういうもんだ」と演出を規定してくれた感じとか、僕なりに「物語というものはこういうものだ」と固めていった感じとかを。

工藤氏:

まあなんか三者三様だったね。

──三人で話し合いはしないんですか?

木村氏:

よっぽど大事なときは説明し合うんだけど、基本的にそれぞれ指示をしないんだよね。お互いが勝手にやったままできあがった。

|

たとえばお酒を飲みながら、太郎ちゃんと西さんに文句を言ったりもしたけど、じゃあ西さんがダメかというとそうじゃない。西さんにしかない突破力みたいなものがあって、その突破力があったから『moon』の企画は成り立っている。

「このゲームって誰が作ったの?」となると、やっぱりコンセプトを作った西さんの重要さというのがあると感じますね。

工藤氏:

そうなんだよなー。

鈴木氏:

いやあ、奇跡的だよ。ふつうディレクターが3人いたら噛み合わないもの。まとまったゲームになるなんて考えられない。でもできた。だからつぎの段階でそれぞれがやりたいことに進んでいくのは必然だったと思うよ。

エンディングは旧劇『エヴァ』の影響?

──作っている当時の思い出などで印象的なものなどはありますか? どういうものに影響を受けただとか。

工藤氏:

ああ、開発チームの『エヴァンゲリオン』【※】ブームはすごかったよね。

(画像はNHKアニメワールドより)

倉島氏:

すんごい騒いだよね。

木村氏:

使徒っぽいモンスターの名前がシト・ビシャス【※1】って、ピストルズ【※2】的にも、『エヴァ』的にもダメでしょ(笑)。

※1 シト・ビシャス

アダーの家で修行するとラブがゲット可能。セックス・ピストルズのベーシストを務め、21歳で夭逝したパンクロッカー、シド・ビシャスと、その造型からか『エヴァ』に登場する使徒をかけたもじりになっている。

※2 ピストルズ

1970年代後半にイギリスで沸き上がったパンク/反体制ムーブメントの代表的バンド「セックス・ピストルズ」を指す。ボーカルのジョニー・ロットン、ギターのスティーブ・ジョーンズ、ドラムのポール・クック、ベースのグレン・マトロックで1976年に結成され、『アナーキー・イン・ザ・UK』をリリース。ベースのグレンが脱退後、シド・ビシャスが加入。1978年にジョニー・ロットンが脱退してバンドとしては終了する。シドは1979年にオーバードースにて21歳で夭逝している。

──『moon』のテーマが最終的に現実に向かうことと、当時公開の『エヴァ』劇場版の『Air/まごころを君に』【※】の実写パートなどの方向性が、ものすごくリンクしているんですよね。シンクロニシティというか、時代精神というか。

※Air/まごころを君に

1997年公開の劇場版「エヴァンゲリオン」映画。主人公シンジの内面世界のみを描いて終わっていたテレビ放映版に対し、この作品で人類補完計画の顛末など、エピソードとしての完結を目論んだ。26話目にあたる『まごころを君に』では、作品内に一部実写が取り込まれたメタレベルでの表現があり、ほかのさまざまな要素とともに物議を醸した。

木村氏:

俺が『エヴァ』を観て感じたのは、「これは唐十郎【※1】と同じだ」ということでした。寺山修司【※2】や唐十郎のテントで物語を観ていると、最後に観客の後ろの幕がバーンと開くという借景の演出があるんですが、あの感じに近いことをアニメでやっている、と思ったんです。

|

『moon』の最後には確実にその我に返すような感触を持ち込んでいます。とくに『エヴァ』を元に考えたことはないですが、理屈はその借景と同じ。そのときはやらざるを得なかったというか、とても自然にたどり着いて、あとはそこにいるみんなが納得してくれればよかった。

実際誰も反対しなかったし、驚かれなかったのは、『エヴァンゲリオン』のおかげなのかな。

※1 唐十郎

1940年生まれの劇作家、俳優。1963年に劇団を創設、翌年に「状況劇場」に名を改め、新宿・花園神社の紅テントで、アングラ演劇四天王のひとりとして名を馳せる。1988年には唐組を設立。

※2 寺山修司

1935年生まれの劇作家、歌人。中学時代から俳句をはじめとする文芸活動に目覚め、早稲田大学在学に劇作家として本格的な活動を始める。1967年には劇団「天井桟敷」を結成。演劇とともに、執筆活動、映画撮影などで活躍。1983年に47歳で逝去している。

──『moon』は“脱・既存のRPG”という思想から始まっているので、狙ってそういうところに帰結しているのかと思っていましたが、お話を伺っているとそうではないみたいですね。

木村氏:

もちろん僕は狙ってやっていました。だけど、コンセプトの初期段階では、あの「閉じられた世界から飛び出す」というような感覚はなかったはずです。

最初は主人公の透明くんと、ヒロインの透明ちゃんというのがいて、ふたりのラブストーリーみたいな、僕は苦手な話でしたし。ボツになってよかった。

──『moon』は作っていくうちにテーマも変わり、固まっていったと。ボツなどもいろいろあったわけですね?

木村氏:

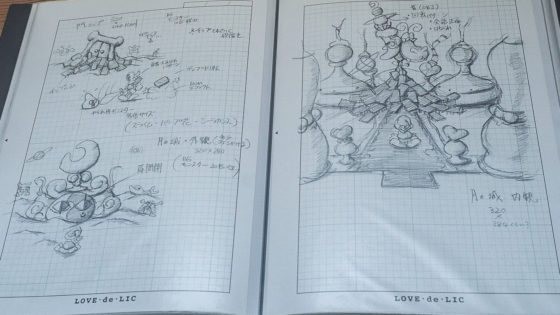

ありますよ。たとえばこの前インターネットでロム解析がされていて(笑)。その中で俺がボツにした……門が並んでいて、その先にドラゴンが待っている神社みたいな、さんざん作ってボツにしたマップが公開されていた(笑)。

鈴木氏:

なんでボツにしたの?

木村氏:

物語に合わないと思って作り直したんですよ。お月さまに行ってゴールにすべきだと気づいてやめたんです。

鈴木氏:

なるほど。エンディングは製品になったやつがいいね。

倉島氏:

でもロムに入れといてよかったね。深みが出て(笑)。

──いまのお話を聞くと、『moon』だから月にたどり着く、という話でもなかったんですね。

木村氏:

そうですね。正直に話すと、物語と作業時間とマップの量のバランスが整っていなくて、でも残り時間を考えるとマップを削るしかないというタイミングがあったんです。そういうトラブルというか決断は何回かあって。

|

よく覚えているのは、僕が喫茶店に太郎ちゃんと西さんを順番に1日1日呼び出したこと。そこで「このままだと終わらないから、こうしたいと思う」という相談をしたんです。

「心の扉システムをやめて、モンスターキャッチ【※】にしましょう」というようなシステムの話を太郎ちゃんに、「いまのマップを全部残して物語をつなげるのは無理だからやめましょう。こういう構成にしましょう」という物語の話を西さんにしていましたね。

※モンスターキャッチ

『moon』ではフィールド上に勇者に倒されたと思われるモンスターの魂が漂っており、主人公が条件を満たすとその魂が出現。これに触れ、実体を取り戻すことをモンスターキャッチと呼ぶ。

倉島氏:

ジョブチェンジなんかもあったもんね。生きざまシステムとかね。

──痕跡すらないですね。

木村氏:

全体の物語の構成は、「鳥のヨシダというキャラクターをガイドにすればいい」と思いついてまとまるんですが、エンディングだけはまとまらなくて。

(画像はAmazonより)

それでも考えなければならないから、一度、手塚治虫の八百比丘尼の話のように、勇者がドラゴンを倒すと、その勇者がドラゴンになって、またつぎの勇者に倒されて、という話にしてみようと形にしたりもしたんです。

それで安達さんに、さんざん恐縮しながら「音が欲しい」とねだって作ってもらうんですが、ほとんど完成しかけていた八百比丘尼的なそのエンディングを自分でボツにするんです。「なんかダメだな。暗いな」と。そしてまた月のゴールのスクリプトを自分で作り直すという。

鈴木氏:

ライブだったよね。

木村氏:

いまはゲームがライブで作れる感覚っていうのはないよね。初めに仕様書を書いて、そこからキャラクターを起こして、キャラクターにアニメーションをつけて……というようなリストを作り、「そのリストを埋めていきましょう」という作りかたをするわけですよ。

──そうじゃない形で作れるものなんですか。

木村氏:

おもしろいアイデアを実現しようとするときって、「こういうゲームを作るんだから」と作りかた自体が変わる。無理やりそうする必要はないけど、ゲームによって作りかたは変わっていいものだと思います。

倉島氏:

真面目か。

木村氏:

こういう話をするときは真面目だよ。だから『Million Onion Hotel』を作るときも『勇者ヤマダくん』を作るときも、それぞれ作りかたは違うんです。だいたい倉島は……

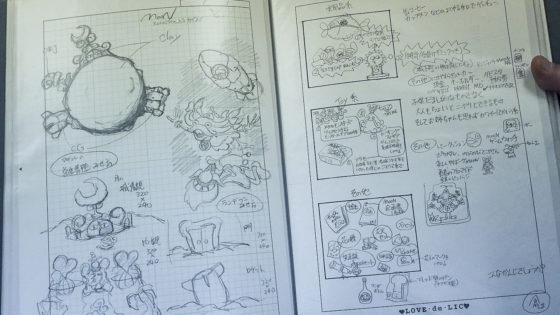

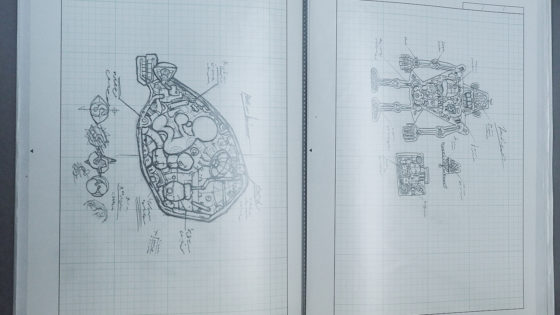

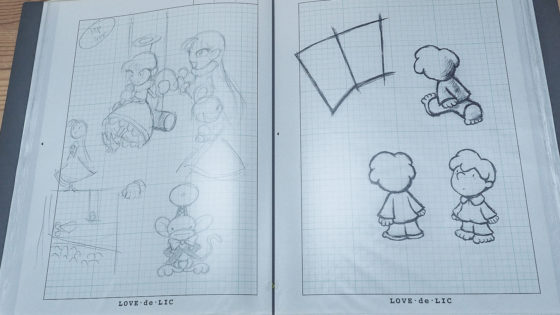

(ここで倉島氏が『moon』の設定画が大量に収められたファイルを差し出す)

……ってよくそんなものを持ってきたな! スゲェな!

倉島氏:

ちゃんと持ってくるところが真面目なのよ、僕。

クリックすると拡大してご覧いただけます

バリのキャラは実在する

──そういうライブ感を伴っていたからこそ、『moon』には当時の皆さんのリアルがダイレクトに反映されているんですね。

木村氏:

電波サル【※】はバリの街、デンパサールが由来だよね。

倉島氏:

ちょうどスクウェアを辞めてラブデリックになる前に行ったバリが反映されているよね。

工藤氏:

そうそう。バリのキャラクターは実在するんです。

倉島氏:

マデ☆スマ【※】! 実在するんですよ。アイツ、すごいネガティブな奴だったんだよね。

※マデ☆スマ

バリバリ島へギャムランを修行するために来た卑屈な青年。

工藤氏:

彼はセリフも本人の完コピだもの。

──そんなにネガティブ(笑)。

倉島氏:

すごい後ろ向きの人間だったよね。燦々と輝く太陽の下で、すごい卑屈で後ろ向きなことばかり言っていて、「なんだコイツ」って思ったもん。

工藤氏:

でも最終的にマデ☆スマの親戚かなんかの結婚式に参加したんだよ。

|

倉島氏:

そう! 行ったらバナナの揚げ物しか出てこないの。で、また「なんだこの結婚式は」って。

──バリだけにバリバリ皆さんのリアルが落とし込まれていますね(笑)。

いつも流れていた音楽からの影響

木村氏:

あとは音ゲーを作っているわけじゃないのに、いつでも音楽の話がゲームに直結していておもしろかったよね。

太郎ちゃんの机の上にミキサーがあって、いつもボリュームをいじってたのを覚えているけど、あれはなんだったの?

工藤氏:

俺は、ゲームをやりながらも作りながらも、自分の好きな曲を流しているのが好きなんですよ。

だからそれがmoonディスク(MD)の原型になっています。作り手が、「この場面はこういう音楽なんじゃー!」と用意するのはいいんだけど、「なんか違くね?」と思ったら、もうそれが気になってしかたがないから。

|

だからその話を『moon』の最初に安達さんとして、いわゆるイベントなどの場面でのサウンドトラックはあるけど、基本的にフィールドのBGMでは作曲者の自己満足の音を聴かせないようにしようって。

安達氏:

フィールドBGMがずっとループするゲームは、我ながら「キツいな~」と思ってましたから。デバック中なんかもずっと流れているから、気がおかしくなりそうになるしね(笑)。

木村氏:

みんなデバッグしてるときに自分の好きな曲をかけてるから、ヘッドフォンを外してテレビから音声を出してプレイしているのを見ると、想像と違う曲が流れているのがおもしろかったな。

安達氏:

晃くん(上田氏)は自分の曲を流していたよ(笑)。

|

木村氏:

晃くんも会社を作って作品を発表してディレクターになってるよね。『moon』で集まったメンバーは、のちのち自分がリーダーとなってゲームを作るような人ばかりだったんです。

なんというか、あのとき絵を描く人も音楽を作る人も、それぞれがゲーム全体のことを考えながら話していたってことなんだと思う。あれが昨今はもうない。

安達氏:

そうかもしれない。互いに全体をわかっているから、当時はきちんとした発注リストみたいなものがなかったんだね。

『moon』の楽曲を手がけたいろいろな人物はどこから?

──せっかくですので音楽のお話を。『moon』にはテーマ、粘土のキャラクター、シニカルな物語など、挙げればきりのないさまざまな特徴がありますが、曲やSEをあそこまでゲームの中に差し込んだり、moonディスクみたいな仕組みを作ったりと、サウンド面での特徴も著しいんです。それは音楽的な演出の核となった工藤さんのパーソナリティなんでしょうか。谷口さんと安達さんは『moon』のサウンドに、どうアプローチしていたんでしょう?

谷口氏:

僕は現場に常駐して作っているんじゃなく、外注っぽい状態だったんです。安達さんを経由していました。

|

安達氏:

僕はとにかく谷口くんの曲が大好きなんです(笑)。コナミのときにサウンドをいっしょにやっていたんですが、そのときから「おもしろい曲を書くなあ」とずっと思っていて。

木村氏:

安達さんは谷口さんラブですよね。ほぼ愛してる。

安達氏:

曲をね(笑)。

──(笑)。moonディスクの曲のひとつひとつはいろいろな方が手がけていますが、それ以外はおふたりで作られていたんですか?

安達氏:

そうです。でもメインになるMDは、自分たちだけでいろいろなジャンルを作るよりは、その筋のスペシャリストに頼んだほうがおもしろいんじゃないかと考えたんです。

|

あとはプレイステーションが曲をストリームで再生できるハードだったので、「イケるな」と思ったわけです。そこで開発メンバーの知り合いとかに、片っ端から声をかけてもらって。

工藤氏:

半分くらい身内ですよ(笑)。

木村氏:

思えば不思議だよね。CD-ROMにMDだけでよく37曲も入ったよね。

──疑問だったのが、『moon』のサウンドって、あの時代においてオーパーツ【※】っぽいクオリティだったこと。時代を下ると容量増によって、「曲を持ち寄ってひとつのゲームの中に収めよう」というような試みはありますが、あの1997年の時点でそういう試みをして、それが成功している例はたぶんありません。

さらに言えば1曲1曲のクオリティも高いのが驚きなんです。数人で煮詰めて作ったサウンドならともかく、クオリティコントロールとそれだけのセンスのあるミュージシャンの方々をどうやって集めたのかと。

※オーパーツ

Out of Place Artfacts(場違いな工芸品)の略。時代や文化の流れを考えると、当時にどういう背景で、どういう手法で作られたのかわからない歴史的遺物などを指す。代表的なものに、水晶ドクロや、アンティキティラ島の機械、聖徳太子の地球儀、コスタリカの石球などが挙げられる。

安達氏:

その人のベストな曲が欲しかったので、買い取りにしなかったんです。ご自身で使うとなれば、入魂の1曲になるだろうと。

|

だから「ゲームで使う」という使用権だけいただいて、それ以外はご自身で好きに使ってくださいという風にしたんです。その代わり、ほかのゲームで使わないでねと。

──なるほど。本当にどの方も丁寧に作られていますよね。それが皆さんの身内の方々だったと。

木村氏:

僕は津軽三味線の人を連れてきましたね(月アカリじょんがらロード)。晃くんも曲を書いているよね(SPOONJAM2MD)。それから植松(伸夫)さん【※】もいた。匿名(Asunaro Boys)で『くつしたの穴』(Hole In Your Sock)【※】という曲をご提供いただいています。

(画像はオフィシャルFacebookページより)

※1 月アカリじょんがらロード

大ちゃんこと横川雅大氏による津軽三味線によるミドルテンポの曲で、主人公が月影の下、山を越え谷を越えてひとり延々と旅を続けるイメージが奏でられる。

※2 SPOONJAM2MD

上田晃氏作曲。メジャー7thを多用、転調の多いリゾートチックな曲で、どこか氏の参加した『花と太陽と雨と』に通じるイメージがある。

※4 くつしたの穴

「くつしたの穴」。コンガ、チェンバロ、シタールなど民族楽器の多い無国籍風のさわやかな楽曲。名義は「あすなろボーイズ」となっており、じつは植松氏と光田康典氏によるユニットだが、両者とも当時はスクウェア(当時)に所属していたため、謎の覆面ユニットとされていた。

──当時は伏せられていましたね(笑)。あとはやっぱり『KERA-MA-GO』【※】が印象的です。

※KERA-MA-GO

セロニアス・モンキースによる、ある意味『moon』のメインテーマとも言える楽曲。エンディングにも使われているほか、ゲームに登場する女の子クリスにまつわるシーンでアレンジが流れたりなどする。印象的なチェンバロの跳ねるリフの上に舌足らずの少女の声が乗る陽気な曲で、詳細は本文を参照。

鈴木氏:

クリスの曲ね。クリスを連れてきたのは誰?

谷口氏:

彼女は僕です。僕は米軍キャンプのそばに住んでいるんですが、当時、母親が米軍の何かの隊長の奥さんから英会話を習っていたんですよ。そういう経緯で仲がよかったから、うちでホームパーティーを一家揃ってよくやっていて。

そんなとき英語で歌う小さな女の子がいないかなあ、という話が舞い込んできまして。

──ああ、ほんとに小さな女の子なんですね。作曲は谷口さんだと。

谷口氏:

ええ。ホントの名前はクリスじゃなくクリスタという、ちょうど10歳の子。そういう子を見つけて、うちで録音したんですよね。あまり音程がよくない子だったんで、録り直しなどしながら。

鈴木氏:

あの曲は本当によかったよねー。

|

木村氏:

あれは英語で歌っているの?

谷口氏:

英語ですよ。経理の山内美貴さんが英語ができたので、英訳もガイドの歌も歌ってもらって。

倉島氏:

「もうはやく寝なさい」ってママのボイスも美貴さんですよね。

谷口氏:

そう。録音で覚えているのは、「ヒケラマケゴマ」って歌詞が出てくるんだけど、なかなか海外の方には難しい発音みたいで、「ヒキラマキゴマ」になるんですよ。KEがキの発音になる。必ずそこでミスるんだ(笑)。

──ああ「扉」で、「ひらけゴマ」で、そこから「KERA-MA-GO」という名前になったんですね。

谷口氏:

ええ。ですがちょうど録音が終わった直後に、その一家はアラスカに転勤になるんです。

|

だから彼女は自分の歌がこういう使われかたをして、世に出ていることは知らない。初めて仕事をしてお金をもらったという思い出にはなったと言っていましたが。

一同:

へー、へー、へー。

共同生活とまかない

──そうした製作期間がおよそ1年半続いたんですね。

鈴木氏:

もはや共同生活だったもんな。事務所に通ってくるという感じじゃなかった。

木村氏:

さっきの美貴さんが炊き出しをしてくれていたもんね。あるとき、美貴さんから「大事な話がある」といって僕らが集められて言われたのが、「ご飯は作ったら全部食べて!」という内容で。

|

一同:

(笑)。

木村氏:

「せっかく作ったホワイトシチューが腐っていて残念です」という談話があって。いや、僕らもちょっとショックで、本当にすいませんという気持ちになりました。

あのときご飯が完備されていたのは、いま考えると優秀というか、意味がすごくある。

倉島氏:

美貴ちゃんのおにぎりはすごくおいしかったよねー。どこで握ってるんだっていうくらい。

木村氏:

ピンチのときにご飯があるって、強いんですよ。……って、手に決まってんだろ!?

倉島氏:

(笑)。

木村氏:

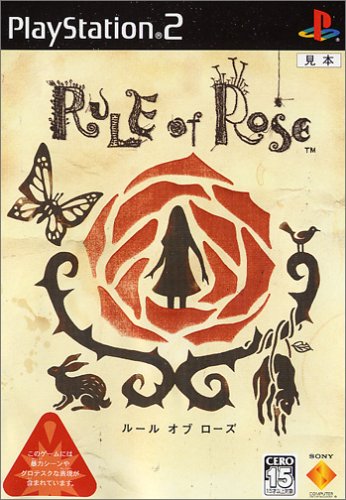

その後、パンチライン【※1】で『RULE of ROSE』【※2】を作っていたときくらいが、最後のまかない文明だと思います。ラブデリックでの体験が入り口となって、僕が以降チームを作るときは、必ずまかないありにしていたんです。

(画像はAmazonより)

いまはその文明もなくなってしまったけど、本当はやったほうがいい。若い人をチームに入れるなら、ご飯はあったほうがいいんではないかと思います。

※1 パンチライン

ラブデリック解散後、SKIPの1スタジオとして木村祥朗氏が設立。『チュウリップ』をリリースした2002年に独立し、『RULE of ROSE』開発終了の2005年に木村氏は退社している。

工藤さんとボードゲームの日々

倉島氏:

これ、いちばん記事にしてほしい話なんですが、『moon』が始まったときに、クラブへ飲みに行ったんです。

そこで俺と晃くんが太郎ちゃんに「おい、ちょっと来い」と呼ばれて……ふたりを前に太郎ちゃんが、「お前とお前は俺の絵筆にすぎないから、いまからずっと言うこと聞けよ」って。

|

一同:

(爆笑)。

工藤氏:

いやいやいや(笑)。え、ホントにそんな感じだった?

木村氏:

それはスゴいねー(笑)。でも酔っぱらった太郎ちゃんが言いそうだね。

鈴木氏:

冗談か本気かわからない。

倉島氏:

スクウェアを辞めたあとで行くところもないですからね。俺と晃くんは「ハイ」って言うしか……。「ヘイ」かもしんない(笑)。ともかくかなりマジなテンションでしたね。

工藤氏:

いやー(笑)。絵が描けないコンプレックスが本当に大きくて、倉ちゃんがいたずら描きしてる藤子不二雄の模写とかみると、「すげーうまい」と感心するわけ。その裏返しじゃないかな。

──工藤さんは絵や物語でなく、音楽からゲームにアプローチしていたわけですよね。どういう経緯でゲームに触れ始めたんでしょう?

工藤氏:

なんだろう? ファミコンが出たのが高校生のとき。それまでは日本特急旅行ゲーム【※】とか家でやるボードゲームなどが根っこにあると思います。

|

もともとうちの親がゲーマーなので、麻雀や花札はひととおり小学生ぐらいに叩き込まれていましたね。中学生くらいからはバンド活動に夢中になって、ゲームに戻るのは初めてファミコンを買った高校2年のとき。

そこからテレビゲームにはまって。就職はコナミがサウンドを募集していたので、そこに応募していると。

※日本特急旅行ゲーム

1979年にタカラ(当時)から発売された日本の路線図をモチーフにしたボードゲーム。プレイ開始時に「自然の旅」、「味の旅」などのジャンルからコースを決定。指定された8ヵ所を巡って東京に戻ったプレイヤーの勝ちとなる。その後、「新日本特急旅行ゲーム」などへの改変を経て、『DX日本特急旅行ゲーム』としてプレイステーションやセガサターンでビデオゲームとして発売されている。

──そこで音楽とゲームが両立できたと。

工藤氏:

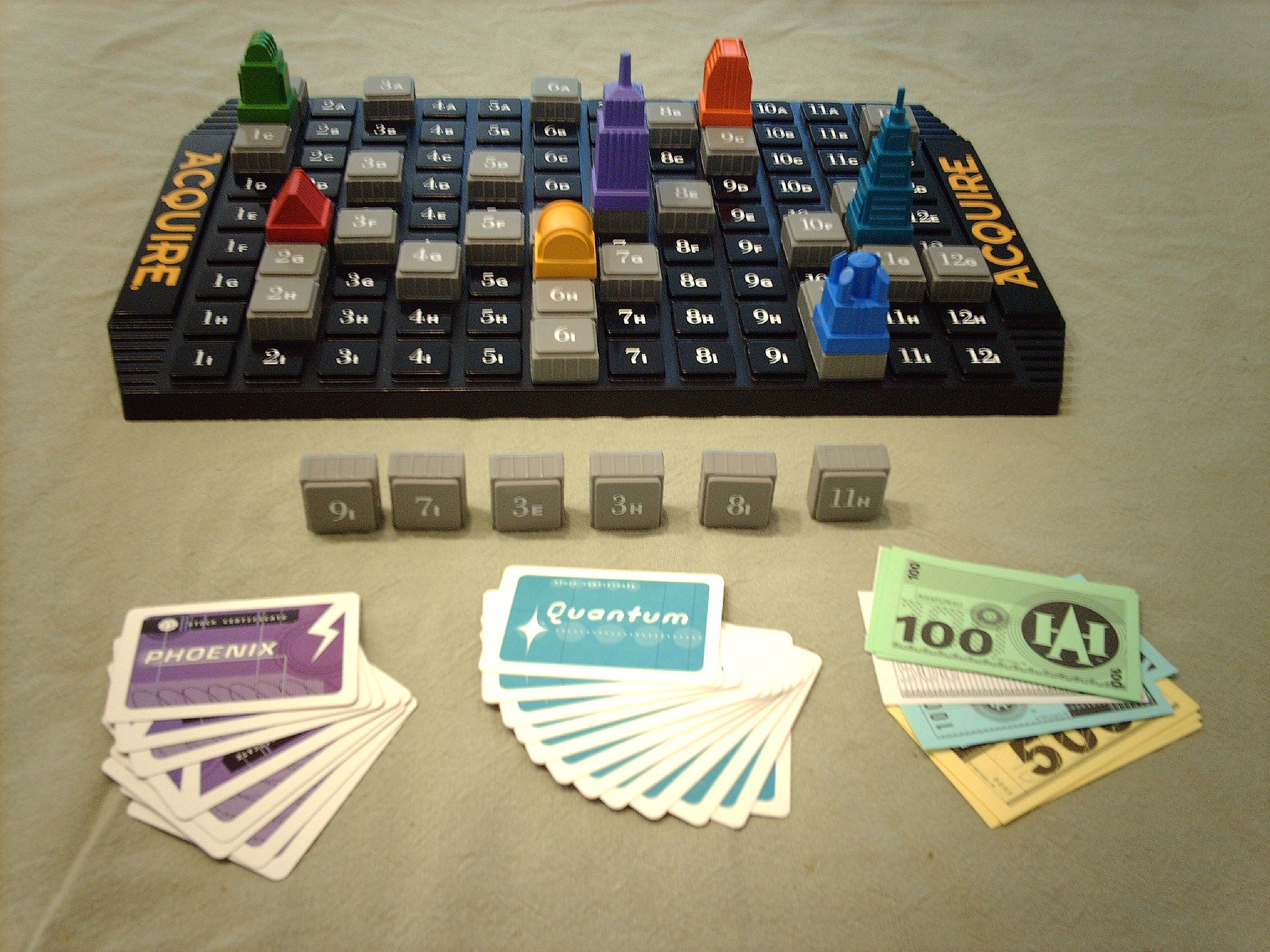

ただ、時間が自由にできたのはラブデリックを立ち上げたあたりからです。「人が集まっているんだから、ボードゲームをやったらおもしろいかも」と思って調べるなかで『アクワイア』【※】に出会って。やってみて「ナニこれ!」と。

(Image by Chunky Rice. Licensed under the terms of cc-by-3.0.)

いまでも覚えてるのは、初めて『アクワイア』をやったのは、千駄ヶ谷の一軒家で大雪で帰れなくなったからなんだよね。ジターリング【※】とかもやったしなー。

※ジターリング

5つの小さなビーズが通されたリングを用いるジャグリングの一種。「ジダーリング」は登録商標であり、一般名称は「チャッターリング」である。一見シンプルだが、さまざまなスキルを開拓することのできる奥の深さがある。日本でも90年代後半に輸入され、多くのファンを獲得した。製品によってはビーズの数が異なることも。

木村氏:

ラブデリックは発足当時からボードゲームでよく遊んでいたよね。とくに事務所が千駄ヶ谷に移ってから流行っていた。太郎ちゃんがつぎつぎに新しいものを持ってきていて、仕事をしているのに遊んでいるような毎日。14時くらいに「遊ぼう」って言われますから(笑)。

鈴木氏:

そういう時期はあったね。仕事と遊びの線引きがなかった。仕事をしている感覚があんまりなかった。

木村氏:

『スターフォックス』【※】が流行ったときは、みんなでやり始めると4~5時間消失してしまって、そのあと働くみたいな。

(画像はAmazonより)

工藤氏:

あれが当時の俺の理想の職場だったんですよ。「人を楽しませるものを作るなら、まず自分らが遊ばなきゃ」というヘンな理屈(笑)。

木村氏:

太郎ちゃんはとにかく新しい遊びを持ってきていた。いまから思えば、ああいう時間がどれだけ健全だったか。でも、あれがOKな場所をいま作るのはたいへんだよ。

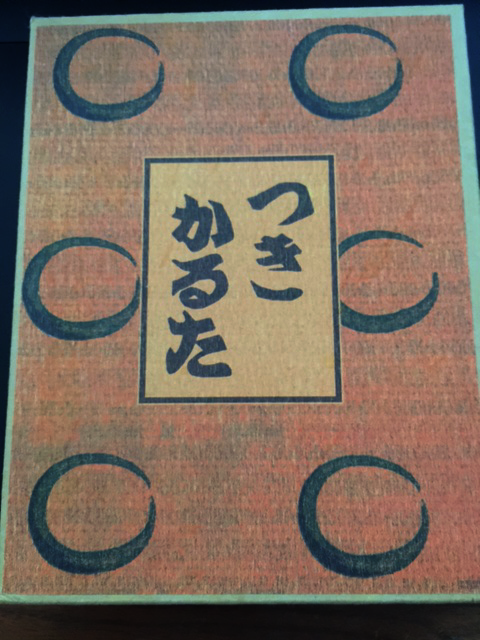

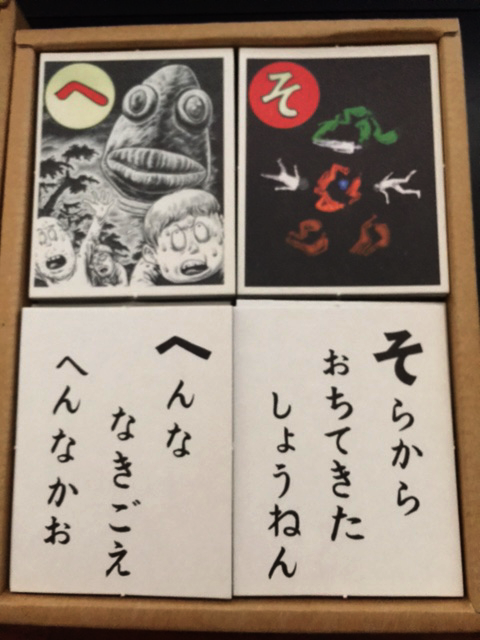

裸で作った「つきかるた」

──そういう遊びを楽しんでいる気分は確実に『moon』に影響していますね。

木村氏:

やるとなったら、とことんこだわるスタイルとかもね。とくに太郎ちゃんの場合は、さっきのドドのイベントのようなことを『moon』のときもずっとやり続けていましたね。

|

たとえばQUEENのフレディ……じゃない、ゲームだとフレッド【※】。あいつのイベントひとつ作るのに、ふつうはそこまで凝らないわけですよ。

でも音楽からちゃんとフラグを取って、そのフラグを考慮してキャラクターをスクリプトで動かす、みたいなことを『moon』ではやっていて。僕は『マリオRPG』からでなく『moon』からの合流だから、あれはすごく新鮮だった。

※フレッド

『moon』の世界にあるラブデガルド城の兵士。いつも寝不足で相方のイビリーに文句を言われつつ、心配されている。その寝不足の原因は……。キャラクターは明らかにバンドQUEENのボーカル、フレディ・マーキュリーから。

工藤氏:

あのイベントは俺がQUEENを好きすぎて入れたもの。自分の中で「どうしよう、何の曲でいこう?」と悩みまくって、最終的にチョイスしたのが『Dragon Attack』【※】ですよ(笑)。

※ Dragon Attack

1980年にリリースされた、QUEEN8枚目のアルバム『The Game』2曲目に収録されている曲。キャッチーな『Play The Game』とソリッドな『Another One bites The Dust』に挟まれており、目立たないが、タイトなフレディのボーカルが堪能できる。

──(笑)。そこは『We Will Rock You』などではないんですね。

工藤氏:

QUEEN好きからすると、それっていかにもすぎですよね。

木村氏:

それからセクシュアリティに関しても、太郎ちゃんはQUEENに負けていないんですよ。僕があるとき事務所の会議室のドアを開けたら……そこに真っ裸の太郎ちゃんが寝ていたんですよ!

「これからかるた用のデータを撮影するから」と言って、バタンと閉められましたからね。意味がわからない(笑)。

一同:

(爆笑)。

──ええと……。

工藤氏:

いやいやいや(笑)。アスキーが当時のアスキーのブランドのゲームのグッズを置くASOBIBAというアンテナショップを原宿に作ったんです。『moon』では「つきかるた」という『moon』モチーフのかるたを作ろうということになり、ゲーム中の場面をいろいろなイラストレーターさんに描いてもらうことになったと。

描き手はみんな美大出とかの人たちでしたが、文系の僕には「絵が描けない」というコンプレックスがずっとあって。

でもそのとき「俺マジで描くわ」と決めて、倉ちゃんにいろいろ画材を聞いて、「『マジック:ザ・ギャザリング』【※】みたいなイラストを描くぜ!」と超がんばったんですけど、酷いものしかできず……。さすがに無理と解り、「じゃあ脱ぐしかないか」……という経緯だったわけです。

※マジック:ザ・ギャザリング

Wizards of the Coast社が1993年に発売したトレーディングカードゲーム(TCG)。世界的にもっともプレイヤーの多いTCGであり、基本セットが1年に1度程度、エキスパンションが年に数回のペースで販売され続けている。世界中で絶えず認定トーナメントが催されている。

倉島氏:

「じゃあ」じゃねぇわ、ボケェ。

|

木村氏:

全裸の太郎ちゃんが人文字のように並んで、『moon』の主人公を形作っているんですよ。

工藤氏:

自分は全裸でいろいろとポーズをとって、あとからフォトショップで色は加工して。浮世絵とかの裸の人が集まって人の顔みたいになっているヤツみたいなイメージですね。……合法的にマッパになりたかっただけ!

倉島氏:

撮るのも俺だし、フォトショップで加工するのも俺だから! こいつ何にもやりゃしねえ。裸になっただけ!

──すっごい見たいです。

木村氏:

おもしろいから晒そうぜ。

工藤氏:

うちのおふくろってゲーマーなんですよ。じつは『moon』も完全クリアーをしているくらい。そのおふくろから「太郎、あれ(moon)よかったよ」って電話がかかってきて。「あんたがやりたかったことは、こういうことなんだね」みたいな。

だけど、そのあとカルタが出たから送ったら、またおふくろから電話がかかってきた。「あんた、こっちなの?」って(笑)。

一同:

(爆笑)。

工藤氏:

当時『サルまん』の「ちんぴょろすぽーん」【※】に衝撃を受けていたからですね。「そうだよな、みずからいかないとな」と。

(画像はAmazonより)

※『サルまん』の「ちんぴょろすぽーん」

1989年から91年にかけてビッグコミックスピリッツ誌上で連載されていた、竹熊健太郎と相原コージによる、マンガの描きかたマンガが『サルでも描けるまんが教室』(通称『サルまん』)。この中で、ギャグマンガの決めゼリフ(ポーズ)を考える状況で竹熊から提案されたものが「ちんぴょろすぽーん」で、片手を白鳥の首のようにもたげ、反対の腕を尾のように尻に添え、肩幅ほどに脚を開いて腰を突き出し、横(読者のほう)を向いて全裸で「ちんぴょろすぽーん」と叫ぶもの。

木村氏:

あのときすでに太郎ちゃんはゲームの外側に向かっていたんだよ。ゲームの外側で起きた軋轢だろうとなんだろうと、全部ゲームに入れてしまえ、みたいな感じだったじゃない。

それを自身の肉体で表現せざるを得なかったわけだよね。じゃあ俺、かるたをスキャンして電ファミさんに渡します。

──よろしくお願いします(笑)。

件のかるたがこちら