|

「東南アジア」──それは日本人にとって“近くて遠い存在”だろう。

数十年先まで人口が増え、中間層が拡大していくことが自明のこの地域。その市場の重要性は日を追うごとに認識されているが、たとえば韓国や中国に比してその「生活実態」はあまり知られていないように思う。

今回、この世界のゲーマー事情を追う連載「世界は今日もゲーマーだらけ」第三回で取り上げたいのは、まさしくそうした「東南アジア」の実態だ。

【新連載:中東編】廃課金者は急増、中東が舞台のFPSにも歓喜…アラブの“お前ら”も、意外と人生エンジョイ中?【世界は今日もゲーマーだらけ(メディアクリエイト佐藤翔氏)】

この連載はこれまで、メディアクリエイト・チーフアナリストの佐藤翔氏を迎え、驚愕の海外事情を明らかにする語りによって、大好評を博してきた。そして今回は、その佐藤氏たっての提案で、元ソニー・コンピュータエンタテインメント(以下、SCE)社員でバザール・エンタテインメントグループの代表・大和田健人氏を招いて話を伺った。

大和田氏は、プレイステーションを創った男・久夛良木健氏の命で中国プレイステーション事業の立ち上げに参画。その後、インドネシアを端緒に開発途上国でゲームコンテンツのプラットフォームを提供するビジネスを手がけている、「東南アジアのスペシャリスト」だ。

あらかじめ読者の皆さまにお伝えしておくと、そんな大和田氏が語る東南アジアについての話は、ビジネス誌などで語られるような華々しい海外マーケティングのイメージとはまるで異なるものである。氏の口から語られるのは、必要とあらば、町工場にスパイして住み込みで働いたり、1年間海外を放浪してテキ屋として暮らしたり……時に危ない目に遭いながら泥臭く体得した「現地のリアルな肌感覚」だ。

そこで得た知見の数々は、Googleが取り逃している40億人のアプリ市場の実態から、東南アジアでは命より大事な(?)SNS事情、そして日本と東南アジアの産業連携のビジョンまで、我々の未来にとって重要な示唆を与えるものだった。

※本記事の収録は2017年8月時点で行われたものです

大和田さんを呼んだわけ

──今回は佐藤さんのご提案で、バザール・エンタテインメントグループの代表・大和田健人さんをお招きしました。今日は「東南アジア」、とくにインドネシアを中心に海外事情をお訊ねしていこうと思います。

まずはホストである佐藤さんに、なぜ大和田さんを対談相手に指名されたのか、お伺いしてもいいでしょうか?

佐藤氏:

たとえば「俺はベトナムのプロフェッショナルだ!」というように豪語する方ってたくさんいますが、話を聞くと、その話が単に現地の友達や取引先からの受け売りであるケースが本当に多いんですよ。

自分の担当するマーケットについて独自の見解を持って実際に現地人とガチでやり合える人って、こういう海外のリサーチの仕事をして見ていても、じつはそもそもほとんどいないと感じることが多くて。

そんな中、大和田さんはマーケットについてしっかりとした見解を持っていて、かなり泥臭く現地にコミットされている方なんです。そうした深いレベルで踏み込んでいるからこその話が、今日はたくさん聞けると思いますよ。

大和田健人(以下、大和田)氏:

いえいえ(笑)。今日はよろしくお願いします。

──いやあ、期待が高まりますね……(笑)!

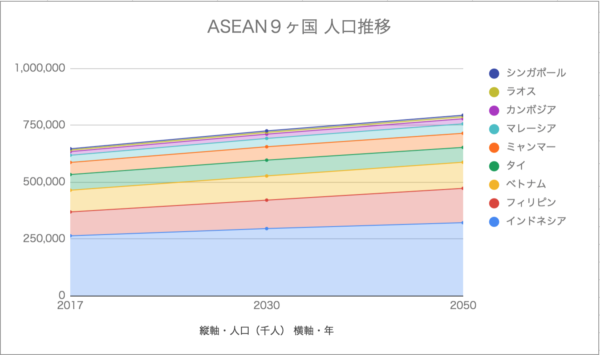

実際、今後深刻なレベルでの人口減少を迎える日本に対して、東南アジアは、10年先や20年先も伸び続けていく市場ですからね。

(グラフは編集部作成。データはWorld Population Prospects The 2017 Revision: Key Findings and Advance Tables by United Nationsより)

佐藤氏:

あくまで僕の感覚ですが、インドやインドネシア、そしてブラジルなどのように人口が一億人を超えていると、ほかの国では成り立たないようなビジネスモデルがたくさん現れます。

たとえばインドなんて、地方言語のテルグ語【※】圏だけで7000万人以上の大市場です(笑)。インドネシアは人口が2億を大きく超える国。これらの国では他の国ではあり得ないような、独自のビジネスが生まれてくるんですよ。

南インド北東部のテランガーナ州、アーンドラプラデーシュ州で使われるドラヴィダ系言語。映画産業が盛んで、テルグ語映画はヒンドゥー語映画やタミル語映画と並んで制作本数が多数ある。最近日本でも人気が出ている『バーフバリ』もテルグ語映画。ちなみにテルグ語はテルグ文字を使って書きますが、2018年2月にiOS上でとあるテルグ文字の結合文字(జ్ఞా、日本語に無理矢理直すと「ジュニャー」)を受け取ると不具合が発生するというバグが発生したらしく、一部で有名になりました。(佐藤談)

(画像は「バーフバリ 王の凱旋<完全版>」予告編より)

一億人が生み出す“ドメ”な世界に迫る

──さっそく面白い話題が出てきそうですね。たとえばどのようなビジネスなんでしょう?

大和田氏:

そうですね……たとえばインドネシアの最大のCD販売店って、どこだと思います?

──日本だとTSUTAYAあたりだと思うんですが……そういう回答ではないんですよね?

大和田氏:

ええ。じつはケンタッキー・フライド・チキンなんですよ。チキンのセットを買ったついでに「CDもいかがですか?」と売ってくるんです。

(画像はKFCKU | Menu KFCより)

──えええ、それが最大手なんですか!

大和田氏:

じつはKFCの親会社のペプシが、アジアでCDやDVDのタイアッププロモーションをずっとやっているんですが、それがなぜかインドネシア人にだけ受け入れられ、いまでは月替わりで6枚ぐらいの推しCDが並んでいるんですよ。「チキンのついでにCDも」と言われると、なんとなくお得感があるんでしょうね(笑)。

似たような話で、インドネシアではUberのバイクタクシー版とも言うべき“GOJEK”というローカルサービスが凄まじく伸びているんですよ。

(画像はGO-JEK – Transportasi Ojek, Delivery, Pembayaran – Google Play のアプリのスクリーンショット)

もともとインドネシアのバイクタクシーって、全員白タクで吹っ掛けまくるようなインフォーマルな世界だったんです。そんな中、Uberのビジネスモデルを見た人が、ある日「これのバイクタクシー版をやろう!」とパクってみたら……なんと白タクよりも儲かっちゃったみたいで。もう本家Uberなんて入ってこれない状態になってますね(笑)。

佐藤氏:

確かに、タイとかだとバイクタクシーは政府の登録制度がありますが、“GOJEK”ってインドネシアでしか見たことがないですね。(※2018年にフィリピンなどへ進出予定)

──Uberって、ロビイング活動に失敗しているあいだに、世界中でそんな感じでローカルビジネスに顧客を奪われてしまった印象がありますね。でも、東南アジアにそんなおかしな話がたくさんあるのって、なぜなんでしょうね。

大和田氏:

日本の感覚ではだいぶ謎な光景ですが、別におかしな話でもなんでもなく、よくよく見ていくと、ビジネスモデルがその地域に最適化した結果でしかないんです。

「チャンプル」ってインドネシア語なんですが、インドネシアの面白いところはチャンプル文化で、なんでもごちゃ混ぜにしちゃうんですね。

|

まさに“GOJEK”の例がそうですが、ドメスティックでありながら、いいものはどんどん取り込んで独自の世界を作ってしまう──この国には、そんな話がたくさんありますよ。

佐藤氏:

いま日本の企業さんって、新興国の中でも東南アジアへの関心がいちばん高いんですが、失敗する企業さんがじつに多いわけですよ。そもそも東南アジアを攻める理由が単純で、まずアメリカ・西ヨーロッパで失敗し、つぎは「隣があるじゃないか」と中国を攻めて失敗し、つぎは流れでさらに隣を見て……というレベルの話でしかない。

別に、「世界のそれぞれのマーケットがどんなふうに成り立っていて、どこが自分にもっとも適したマーケットなのか」を深く理解しているわけではないんですね。

大和田氏:

実際、ビジネスをするにあたって、その共同体の連綿たる歴史の流れとか現地の生活文化のリアリティにまで徹底的に踏み込むことは絶対に必要なんですよ。そのうえでビジネスモデルを判断していかないと、ユーザーにまるで響かないことばかりやってしまう。じつをいうと、僕もそうした失敗をしたひとりなんですが……。

──そうなんですね(笑)。でもいまのお話って、海外展開を考えている企業には、耳の痛い話でもあると思うんです。今日は、そうした“東南アジア”に広く関心のある人にも届く話ができれば……とも思っています。

コンテンツは“コミュニケーションのネタ”

──正直なところ、東南アジアって「どんなふうに生活しているか」というレベルでよく解らないところがあって……ゲーム以外まで含めた“東南アジアにおけるエンターテイメントの実体”について、まずはお訊ねしたいのですが。

大和田氏:

まず大前提として強調しておきたいのは、彼らのいちばんの娯楽は、なんといっても“コミュニケーション”だということです。集まってダベっているのが何より楽しいし、お金もまったくかからない。それはコンテンツの考えかたにも顕著に出ていて、日本だとコンテンツは基本的に“受動的に鑑賞する作品”ですが、東南アジアでは“コミュニケーションのネタ”なんです。

|

もちろん、インドネシアでも人が集まって映画館に行くこともあるんですが、それもやっぱりコミュニケーションなんですよ。だから、上映中に突然「あいつが犯人よ!」とか叫んだりする(笑)。それを聞いた周りの人が「違う!」とか「そうだ!」とか言い合って、もうずっとペチャクチャお喋りをしてるわけです。

──日本では考えられない光景ですね(笑)。

大和田氏:

むしろひとりで映画館に行くと、警備員などに「こいつは痴漢やスリじゃないのか?」という目で睨まれたりするんですよ。マックなんかにひとりでいても、「友達は?」、「待ち合わせ?」、「どっから来たの?」と、もの凄く話しかけられますよ。

佐藤氏:

これにはいろいろな理由が考えられますが、ひとつには国家の安全保障の観点から、「人をひとりにさせておくのは危険だ」という考えかたが関係しているようなんですね。

|

相互監視の仕組みを作って「国家に望ましくない思想を持った人間が広がらないようにする」ということです。そうなると当然、「コミュニケーションを取り合うのは大事だよね」という文化が出てくるわけですよ。

ゲームに現れるコミュニケーション文化

──そうした文化って、たとえばゲームにはどのように表れているんでしょうか?

大和田氏:

たとえば、ゲームセンターなどでも“みんなで盛り上がれるゲーム”が人気ですね。音ゲーも、ひとりで技を極めるようなものではなく、複数台でその場で対戦ができるゲーム『maimai』などが流行っています。ひとりで楽しむVRなども全然ダメで、むしろそれを大きな画面に映してワイワイ観るなどのほうが求められますよね。

ですので、いまどきの18〜19歳の学生の子たちがいちばん楽しんだゲームって、『ザ★ビシバシ』というおもに3人でやるゲーム。そういうゲーム体験を共通言語として持っているんですね。

(画像は『ザ★ビシバシ』公式サイトのスクリーンショット)

佐藤氏:

あと、たとえばパチンコとかって日本だと完全にひとりでするものじゃないですか。でも、ベトナムでは“フィッシュハント系”というメダルゲームのようなものが流行っていたことがあり、そんなものですら家族で一緒に遊んだりするんですよ。(※すでにギャンブルとして禁止されている)

大和田氏:

実際、うちの会社でお預かりしている日本の優れたひとり用ゲームよりも、素人作品に毛が生えたような対戦ゲームのほうがよく遊ばれているんです。

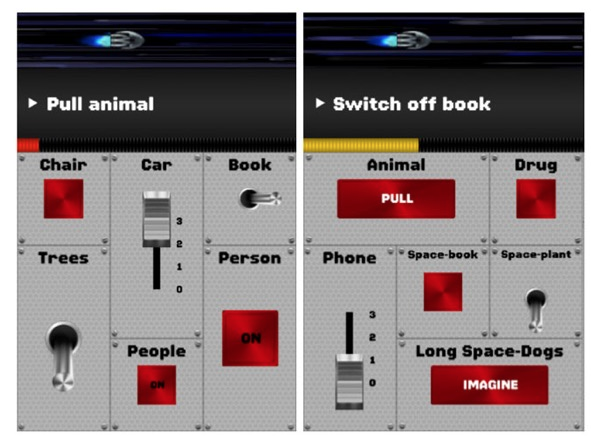

たとえば、我々がお手伝いさせていただいているゲームに『スペースチーム』という、最低ふたり以上でないと遊べないタイトルがあるんです。トラブっている宇宙船が舞台で、出てくるコマンドに合わせてパネルを操作していくという──まあ、NASAの訓練用のプログラムをゲームとして移しただけのものがあって(笑)。

そのゲームの最大の特徴が、操作するコマンドが自分ではなく“相手のパネル”にあることなんです。つまり、自分のコマンドを相手に口頭で伝えて操作してもらわなくちゃいけない。ゲームが進むに連れて「三角形にして」とか「一緒にスマホをシェイクして」など、そのバリエーションが増えていく。これが凄まじく盛り上がるんですよ。

こんなふうに、お互いにコミュニケーションをする遊びがみんな大好きなんです。このゲームで大会を開くと、もうみんな喜んでバンバンお金を払うんです。

──確かに、動画を見ると凄まじく盛り上がっていますね(笑)。

大和田氏:

あと『Pokémon GO』も、日本ではひとりで回ってモンスターを集めている人が多いですけど、インドネシアでは基本的にみんなでワイワイ言いながらやってますしね。

佐藤氏:

『Pokémon GO』はアメリカでリリースされた後の1〜2週間くらいの統計でも、インドネシアはトップクラスに遊ばれていましたね。まだ正式なリリースがされていないうちから、なぜかAndroidを持っている人の10パーセント近くが遊んでいました(笑)。どうもインドネシアの現地メディアなどがアメリカのメディアの記事を転載したり、SNSで拡散したりして、それで話題になって一気にダウンロードされたみたいですが。

「あの瞬間」何が起きていたのか? キーマンたちが初めて語るポケモン GOリリース直後の熱狂、その舞台裏【ポケモン石原恒和×ナイアンティック川島優志×ゲームフリーク増田順一】

──それだけコミュニケーションが文化に根付いていると、コンテンツが話題になったときの広がりかたも凄そうですね。

大和田氏:

そうした前提を理解せずにゲームやアニメなどの優れたコンテンツを作って供給しても、彼らのマーケットには決して受け入れられないんです。実際にそういうミスマッチはよく見かけます。

むしろ彼らを見ていると、日本におけるコンテンツって「作品である」という前提が強すぎるように感じますよ。もっとコンテンツを核とした新しいコミュニケーションや楽しみかたにフォーカスしてもいいんじゃないかな、と。

ゲームの持つノンバーバルな普遍性

──とすると、そうした文化の中でのコンテンツとしての“ゲームの強み”っていったい何なんでしょう?

大和田氏:

それは、バザールを立ち上げるときに突き詰めて考えたことでもあります。というのも、僕らが攻めようとしていた新興国って、宗教も言葉も文化もまるで違う国々の集まりなんですよ。そのときに、「それでも通用する“普遍性”を持っているコンテンツとは何か」を調べていくと──やはりゲームしかないんです。映画などだと言語的な制約がある中で、大半のゲームって、基本的にルールさえ覚えてしまえば言語の制約なしに遊べてしまうわけです。

昔、テキ屋として北アフリカに行ったことがあるんですよ。そこで、まったく言葉の通じないアフリカ系のお兄ちゃんとスペイン人と一緒に『ウイニングイレブン』で遊んだことがあって。

──はい。……って、テキ屋!?

佐藤氏:

そのへんは、このあと追い追い聞きましょう(笑)。

大和田氏:

まあともかく(笑)、そこでは「言葉は通じないけどサッカーのルールは解る」から、ゲームだけでコミュニケーションを取って盛り上がれるんですよね。

|

佐藤氏:

言葉が通じなくても、ゲームって会話ができますよね(笑)。そもそもゲーム自体が一種のコミュニケーションですし、そこはやっぱりほかのコンテンツに比べたときの“強み”となる点だと思いますよ。

大和田氏:

新興国に限った話で付け加えるなら、娯楽の数が少ないので盛り上がりの“沸点”が非常に低いんですね。だから、日本でクソゲーと言われるようなものでも、ゲームというだけでみんな凄まじく盛り上がれるんですよ。

ゲーム以外のエンタメはない!?

──大和田さんについての謎は深まるばかりですが、ともかくここまでの話で、「コミュニケーションがいちばんの娯楽で、かつゲームも遊ばれている」というのはわかりました。それ以外の娯楽ってどうなんでしょうか? 日本でいうところの雑誌とかテレビとか……。

大和田氏:

いや……ないですよ! たとえば、コンビニなどに雑誌は置いていませんし、あっても高くて買えないんです。インドネシアの感覚での“ワンコイン”では買えないような雑誌しかなくて、エンタメとしては成立していないんです。

テレビも、基本的にエンタメとしては面白くないし、チャンネルの支配権は親が握っていることが多い。だから子どもたちは、家にいても面白くないから遅くまでコンビニの前やマックにたむろして、ワーワーお喋りするわけです。そしてもしお金があったら、たまに映画館に行くかなという感じですよ。

佐藤氏:

新興国に限らず、新興国でも確かに昔はテレビ文化があったといえばあったんですよ。昔の日本のように、持っていない人も含めて「テレビがあるところに集まって観る」みたいなこともありました。でも、いまはもうテレビ離れが進んで、完全にお喋り+αをするSNSに取って代わられていますね。

命よりも大事(?)なSNS事情

──なるほど。だとすれば、SNS事情を徹底的に訊く必要がありますね。

大和田氏:

SNSへの執着は……もう“異常”ですね。たとえばバイクタクシーに乗っているときって、普通は危ないから落ちないようにつかまるものですが、若い子など両手スマホでチャットしていたりするんですよ。もう自分の命よりもチャットのほうが大事なのか、と(笑)。

佐藤氏:

基本的にバイクタクシーって事故率が高いので、確実にスマホ由来の事故は起きていますね。

──ちなみに、そこでのトークアプリって何が使われているのでしょう?

佐藤氏:

東南アジア各国で違って面白いですよ。ベトナムだとZalo、タイはLINEが頑張ってるんですが、最近はWeChatが攻めてきています。インドネシアではLINEと、あとはBlackBerry MessengerのAndroid版が頑張ってます。LINEなどが広告をバーッて打つんですけど、昔作ったグループなどがあるから、長く使っているユーザーほどすぐにBlackBerry Messengerへ戻るみたいです。

大和田氏:

最近になってスマホを持ち始めた若い子など、10代後半から20代の主流はFacebookのメッセンジャーとLINEを使っていますね。インドネシアのキャリアとFacebookが組んで、「Facebookを見るのは通信料無料」というようなこともやっていて、「そりゃ無料のほうに流れるよな」という状況です。

──ちなみに、Twitterはどうなんでしょう? 昔、堀江貴文さんがインドネシアに行ったら「Twitterですごい話しかけられた」という話などがありましたが。

佐藤氏:

東南アジアだとTwitterはかなり強いですね。東南アジアに限らず、中東だろうと中南米だろうと、東ヨーロッパのいくつかの国を除けば、新興国ではどこでもTwitterが良く使われていると思います。なんだかんだ言って、コンタクトを取るときに「じゃあTwitterで」となるところがやたら多いです。

大和田氏:

あとSNSと言えば、インドネシアでは子どものFacebookに親が友達申請してきて、拒否すると「なんでAcceptしないの!」と怒られるという話をよく聞きます(笑)。

佐藤氏:

そのへん、親に監督責任がある社会だからかもしれませんね。少なくとも、ほかの地域ではあまり聞かない話です。

|

大和田氏:

だから、本当に言いたいことがだんだん言えなくなっちゃうみたいで、SNSを乗り換えていくスピードが速いんですよ。

インドネシアでは、最初はFacebookが流行り、そのつぎにPathというクローズドSNSがものすごい伸びたんです。ところがPathの友達の上限が150人から無制限になった途端、また親からの申請が来ることになって(笑)。そこからInstagramに移って、それからSnapchatに行って、使いづらいからまたInstagramに戻ってくる……という感じですかね。

だからSNSのトレンドなどは世界の先端に近いと思いますよ。日本だとあまりSnapchatは使われませんでしたが、インドネシアではある時期、みんなが使っていたので。

──なるほど。それにしても親が使っているというのも凄いですね……。新興国の娯楽を理解するうえで、いかにコミュニケーションが重んじられているかというのもよく解りました。