異世界ならではのリアリティがあるデザインの方法とは?

──副島さんが新作で、いろんなファンタジーのデザインを考えるのに苦労されていると伺っていて。

副島氏:

異世界の住人が暮らしている部屋があったとして、そこにどんなテーブルや小物を描けば、リアリティがあるんだろう? と。

|

三浦氏:

大元の基準、目指す方向がどちらを向くかにもよりますね。

たとえば僕がやっているような、現実にあったものというやり方だったら、本当に歴史を調べなければいけないですけど。それこそ今の主流のファンタジーみたいに、異世界にその世界ならではの歴史があるというものなら、その世界のなかでデザインの変遷があって、こういうデザインがこう変化して、ということ自体を考えないといけないので。

ニコニコで岡田斗司夫さんの番組をよく見ているんですけど、そのなかで『王立宇宙軍 オネアミスの翼』【※】を作ったときのことを語っている回があるんです。

そこでは今使われているデザインと、その時代のデザインから一世代古いデザインがごちゃごちゃにあると、本当の世界らしく見えるということを語っていました。

(画像はAmazon | 王立宇宙軍 オネアミスの翼 [DVD] | アニメより)

副島氏:

それは難しいですねぇ(笑)。『オネアミス』は素晴らしいですよね、あのオリジナルの造型は。電車の切符を買うところとか、「そこまでやるんだ!」って感心して見ていましたけど。世界のすべてを構築しようとしているという。

三浦氏:

僕の場合は、本物を調べてそれらしくビジュアル的に並べれば済むんですけど。『オネアミス』みたいに世界をまるごと作ろうと思うと、本当に大変だと思いますね。

副島氏:

そう思います。今の異世界物を見渡すと、スライムなんて言葉ひとつとっても共通認識のもとに成り立っている、大きな世界観のひとつのようにも見えるじゃないですか。

そうではなくて、そこから外れたものを作ろうと考えると、そこには『オネアミス』みたいな労力が必要になってくると思います。

三浦氏:

ファンタジーの一線を越えて、SFになっちゃうかもしれないですね。

副島氏:

理詰めで考えていくと、そうなるかもしれないですね。『ベルセルク』では本当の中世を調べて、その対比として魔法やモンスターが出てくるというのはすごくよくわかります。最初のほうでモンスターとガッツが戦うシーンが出てきて、その後で傭兵のお話とかになると、どんどんリアルになっていくんです。

王様の話だけじゃなくて、ファルネーゼ【※】の家の話とかが出てきたり、この世界で生きている商人のような人たちが、船ひとつを手に入れるにしてもどうするか、みたいなお話が描かれていたりして。

そこまでリアルを描いてから、ようやくモンスターが出てくるので。いつ出てくるか、出てくるかという期待感と、実際にモンスターが出てきたときに、そうやって丁寧に描かれた市井の人たちがビックリする様を、すごく楽しみに読んでいたんですけど。

※ファルネーゼ

大貴族ヴァンディミオン家の令嬢。幼少期の奇行により修道院に送られた彼女は、聖鉄鎖騎士団の団長に就任し、各地の異変を調査することに。そこでガッツと出会ったファルネーゼはやがて、妖精郷を目指して旅をするガッツやキャスカたちと行動を共にするようになる。

三浦氏:

あっ、僕が影響された作品として、ひとつ言い忘れちゃいけないものに、『グイン・サーガ』【※】というものがありまして。『グイン・サーガ』はそういうところが本当によくできている小説なんですよ。

(画像はグイン・サーガ1 豹頭の仮面 | 栗本 薫 | 日本の小説・文芸 | Kindleストア | Amazonより)

主人公が旅していくと、その土地の気候とか名産とか、政治体制とかがやたらめったら詳しく書かれていて、そのなかで不思議な現象が起こるので。作られた異世界の部分もすごく良くできた上に、僕が考えるようなモンスターも出てくる話なので。あの作品はスゴイなといまだに思いますね。

ただ僕の場合、デザインに関してはゲームのみなさんほどの苦労は実際にはなくて。漫画は最初から最後までデザインしてから作るものではないので、連載を続けるあいだにその場その場で考えているところがあって。

──というと?

三浦氏:

最初に『ベルセルク』を始めた頃は、普通に中世物をやろうと思っていたんです。なので、中世ヨーロッパのなかでもかなり古めかしいデザインで始めたんですけど。でもお話が進んでいくと貴族が出てくるようになって。

じつは中世の最初の頃って、貴族が使っているものと一般人が使っているものは、そんなに見栄えが変わらないんです。でもマンガでそれだと、ちょっとビジュアル的に弱いんですよね。

なので、貴族が着ているものも小物のデザインも、最初にイメージしていた時代よりもちょっと未来のものを使わないとそれらしく見えないので……というふうに、だんだん上手く回らなくなっていくんですよね。

なので、最初の頃の『ベルセルク』の世界観と、今の『ベルセルク』の世界観って、少々変わっちゃっていると思います(笑)。

いちばん扱いに困ったのはガラスですね。ガラスは演出上、すごく使いたいものなんですけど、中世ヨーロッパにガラスがあると、そこでもう近世みたいな感じが出ちゃうんですよね。

それで、貴族の屋敷にはガラスがあってもいいけど、民家だとちょっと無理かなとか、いろいろ設定を後付けして、なんとかバランスを崩さないように作っているんです。ゲームの場合は、最初に一括して設定を全部作るでしょうから、そういうことはないと思うんですけど。

副島氏:

ガラスの話は確かにスタッフとしました(笑)。どのぐらいの大きさのガラスで、どれぐらい歪んでいると、それらしく見えるのかって。

|

三浦氏:

板ガラスでちゃんと中が透けて見えると、家の中のドラマを窓越しに描いたりできるんですけど、中世ヨーロッパのガラスは瓶の底みたいなヤツだから、中が見えませんしね(笑)。

副島氏:

確かに(笑)。見映えを優先すると、ベルサイユ宮殿みたいな感じになってしまいますよね。

三浦氏:

今のテレビでやっているファンタジーのアニメはみんな、そういう悩みを抱えているなと、よく分かりますけどね。

──副島さん的にデザインワークで聞いてみたい話はありますか?

副島氏:

伺いたいこと自体は、いくらでもあるんですけど(笑)。

三浦氏:

むしろ自分の場合は、デザインをあんまり考えすぎないようにしているんですよ。誰でもパッと発想できるものがいちばん、昔の人が考えそうなもののような気がするので。あんまりいろいろとくっつけていくと、やっぱり個性が出てしまうので。

ゾッドなんか見ていただくと分かると思うんですけど、本当に動物の部位をゴチャッとくっつけただけじゃないですか。それこそ中世というかもっと昔の、古代の人の発想ですよね。

古代の人が考えそうな魔物の一種にしたかったので。そうなるとデザイン的にカッコ良いとかどうかより、それらしいものにしていますね。

副島氏:

でも、それらしさというのはいちばん難しいし、悩むところだと思うんです。

三浦氏:

わかります。『ベルセルク』はあの時代だからできたんですよ。

橋野氏:

古代の人が感じる気味悪さみたいなものが馬として出てきたり、牛の頭として出てきたり。

長い歴史で積み上げられた無意識の中で根付いている恐怖みたいなものを、デザインされているというよりも、意味づけで次々に投入されているような感じで。そこが永井豪先生の『デビルマン』の悪魔からも感じられるような、独特の気持ち悪さを感じましたね。

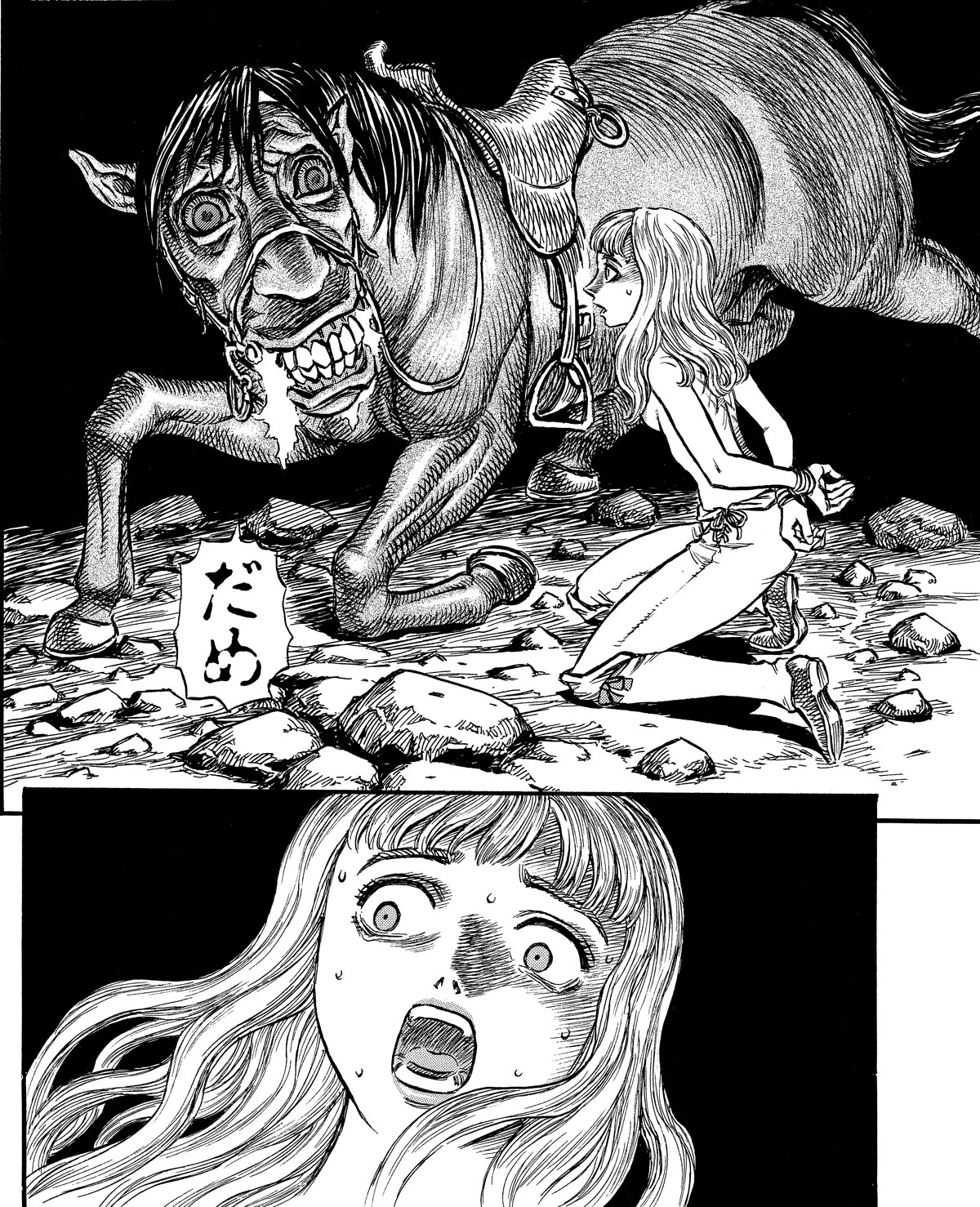

副島氏:

たとえばガッツがファルネーゼを連れて逃げるときに、馬に襲われるシーンで、襲ってくる馬の目が横じゃなくて、前についているんですよ。本当にゾッとする感じで。あれってデザインというよりは、そのシーンで受けるイメージを絵にしている感じなので。

僕たちがやっているモデリングするためのデザインとか、このラインが美しいとかいったものとは、根本的に違う感じがします。

三浦氏:

それはひとりの作業だからできるんだと思いますね。いろんな人が集まって一生懸命考えることとは、また違っちゃいますから。ひとりの人間の持っている怖いものをすくい上げるような形なので。

橋野氏:

どういう精神状態で描かれているんですか?(笑)

三浦氏:

意外とナチュラルにやってるんだけどなぁ(笑)。たぶん永井豪先生とかも、普通に楽しく「わーい」って描いてるんだと思うんですけど。どうなんだろうなぁ。

橋野氏:

永井豪先生は『デビルマン』を描いている途中で、『デビルマン』の世界に取り憑かれてしまったといったような、メンタルな話もされていましたよね。

三浦氏:

たしかに永井豪先生は、本物が見えちゃうみたいなこともおっしゃっていましたよね。自分はそんなことはないですけどね。なんだろう、たぶん無意識の中には何かがあるんでしょうけど、それは自覚できませんからね。

橋野氏:

真夜中に狂気の中で、すごいトランスな音楽を聴きながらやっているのかと思っていました(笑)。

三浦氏:

いえいえ、そんなことはございません(笑)。普通に楽しく描いていたら、ああなるんです(笑)。

切断した部位が回転して吹っ飛ぶ臨場感で、大剣を振るう身体感覚を表現した

三浦氏:

さっきおっしゃられていた「『ベルセルク』には魔法が出てこない」というのは、永井豪さんや『コナン・ザ・グレート』の影響もあるんですけど、それよりもまず、肉体で戦う描写を楽しんでいる自分がいたんです。

いったいなぜ自分がそれを楽しいのかと考えてみたら、身体感覚なんですよね。僕のお友達に森恒二君っていう不良の男の子がいるんですけど(笑)、彼はやたらとケンカばっかりやってて、アザを作って学校に来るような子だったんです。

僕がオタク路線でずっと突き進んでいたら、それこそ『ドラクエ』とかそっちのルートに普通に入っていたと思うんですけど。森恒二君と高校時代に一緒だったので、暴力的なものが僕の身近にあったんです。

──念のための確認ですが、それは漫画家の森恒二さんですよね?

三浦氏:

はい(笑)。それで高校を卒業する頃になると、森恒二君が今度は格闘技にハマって、僕もその練習相手をさせられたんです。

パンチングミットを持って彼のパンチを受けたり、キックをその場でレクチャーしてもらったりして。しかも彼はそれを、すごく理屈っぽく教えてくれるんですよ。

ストレートのパンチというのはまず足を踏み出して、それを腰で回転運動に変えて、上半身が回った身体の端っこから手を放り投げるようにして打つとか。実際にその通りにやってミットを打つと、ちゃんといい音が出たりして。

それをやっているうちに、自分の身体がちゃんと動いて機能するということ自体が、すごく楽しいことだなと思えてきて。そういう感覚自体を、マンガのなかでちゃんと表現したいなと思ったんですね。

じつはそういうふうに自覚する前に、マンガからそれを感じ取っていたのが、『北斗の拳』だったんですよ。『北斗の拳』で僕がエポックメイキングだと思ったのは、あのマンガって読者に向かって拳が飛んでくるんです。

画面いっぱいに拳を描くんですよ、こっち向きに。それを見ていると「うわっ!」ていう感じがすごく伝わってきたんです。

(画像は北斗の拳 OFFICIAL WEB SITE | 北斗の拳 公式サイト | HOKUTO-NO-KEN OFFICIAL WEB SITEより)

読んでいて実際に殴られているような感じだとか、逆に殴っているような感じが伝わってくることに、たぶん僕は興奮していたんですよ。だから自分のマンガでも『北斗の拳』と同じようなことをできないかなと思ったんです。

自分で身体を動かすのが楽しかったので。

それでいろいろ考えたんですけど、いちばんの問題は、拳だといい具合にハマるんですけど、剣は刃先が長い線になるので、なかなかこっちに向かってくる臨場感が出せないんです。遠目に見ないと上手く画面に収まらないし。

そこで考えたのが、敵を斬ったときに、その斬られた部位が回転しながら吹っ飛んでいくということで。

(画像は『ベルセルク』25巻25−26ページより)

『北斗の拳』で秘孔を突いて爆発するのに当たるものとして、剣で斬った感覚を表現する何か新しいネタをいろいろ考えて、斬った部位が回転するというのを描いたんです。そのへんの試行錯誤が臨場感に繋がって、読み手がライドできる感じになったんだと思います。

橋野氏:

それで言うと、ガッツが大剣を持っているじゃないですか。本当はあり得ない大きさなんだけど、臨場感とリアリティがありますよね。

三浦氏:

あの剣の大きさが、たぶん僕のいちばんの発明だと思うんです。要するに、筋肉モリモリで身長2メートルぐらいの男が、ギリギリ持てないぐらいの感じのものにしたかったんですよ。例えて言うと、マーベル映画のキャプテン・アメリカ【※】あたりの身体感覚に近いと思うんですけど。

(画像はAmazon.co.jp: キャプテン・アメリカ/ザ・ファースト・アベンジャー (吹替版)を観る | Prime Videoより)

キャプテン・アメリカってほかのヒーローとは違って、オリンピック選手に毛が生えたぐらいの強さしかないじゃないですか(笑)。普通にできそうだな、というアクションにちょっと上乗せしたぐらい。

ガッツもそのぐらいの感じのところを目指したんですよね。

これなら実際にできそうだな、この剣なら持ち上げられるかな、というギリギリのところで、これで敵を殴ったらどうなるのか、想像が及ぶぐらいの範疇に収めたかったんです。それであの剣の大きさになったし、あれぐらいの大きさの剣がものすごいスピードでぶつかったら、どんな部位破壊が起こるかというのを、空想ですけどシミュレーションして、それであのバランスが整ったんですよ。

橋野氏:

たしかにガッツが持っている剣の手触りみたいなものが、その計算によって伝わってきますよね。

副島氏:

ガッツが剣で戦っている様がカッコ良いのは、自分はなんとなく昔のレシプロ戦闘機の空中戦みたいな感じがしていたんです。

レシプロ機の空中戦って、運動エネルギーをいかに失わないように飛行し続けるか、というのがあるじゃないですか。ガッツがいったん剣を振り始めると、あの剣はそう簡単に止めたり突いたりできるものではないですよね。

その剣が動き続ける様をずっと追っているんだけど、それが止まらないっていう。マントの演出も含めて。しかも大砲でさらに加速してみたりとか。

三浦氏:

よく感じてもらえて嬉しいですよ。“こっちの意図が伝わっている〜!”って(笑)。

副島氏:

その流れの中にデザインが結果としてある、という感じがするので。参考にさせていただきたいと思いつつも、なかなか真似できないですね。

三浦氏:

ひとりで作っているから、一個一個の意味が自然とつながってくるというか、意識的につなげるようにしているんです。

デザインとモノの意味がまったく乖離していても、成り立つのは成り立つんですけど、僕の場合はできるだけ全部が地続きにならないかなぁと思っているんです。

ただゲームの場合は、プロデューサーがよっぽど上手くコントロールしないと、デザイン部門の人とストーリー部門の人とのあいだで、そういった地続き感を出すのはかなり大変ですよね。

副島氏:

そうですね。ウチの開発は意外と手狭なところでやっているので、そのへんの風通しの良さは多少はあるのかもしれないですけど。

メインキャラのデザインは意味づけから、モブキャラのデザインは世界観から生まれる

副島氏:

『ベルセルク』の連載が長く続いているなかで、デザインの傾向が異なるキャラクターが、突然出てくることがあるんです。

傭兵の甲冑のデザインとか、それまでの日本人が思っている騎士のイメージに比べると、あまりなじみのない無骨な形で表現されていて。リアリティがある反面、王道のカッコ良さから少し違う感じになっているなぁと思いながらお話が進んでいくと、グリフィス【※】みたいにヒロイックなデザインのキャラクターが、いきなり出てきたりして。

(画像は『ベルセルク』6巻5−6ページより)

ほかにもファルネーゼとか、日本人に刺さるようなヒロイックなデザインのキャラクターが、物語に突然現れるんです。自分はそのたびにハッとさせられるのですが、あれは偶然なんですか?

三浦氏:

甲冑のデザインに関しては、開始当時はぜんぜん資料が手に入らなかったんです。神田の古本屋を回って、やっと何冊か中世の騎士の資料が手に入って。ガッツの甲冑から言うと、そのときに手に入れた騎士の甲冑の資料と、『コナン・ザ・グレート』の映画の甲冑が上手いこと悪魔合体してくれないかな、と思って作ったんです。

だから、腰のあたりとかは『コナン・ザ・グレート』なんですけど、そこから上は中世ヨーロッパだったりして、それがしっくり見えるように、すごく苦労したんです。それから傭兵の甲冑に関しては、拾ってきたパーツを組み合わせて着けているような印象にしたかったんですよ。

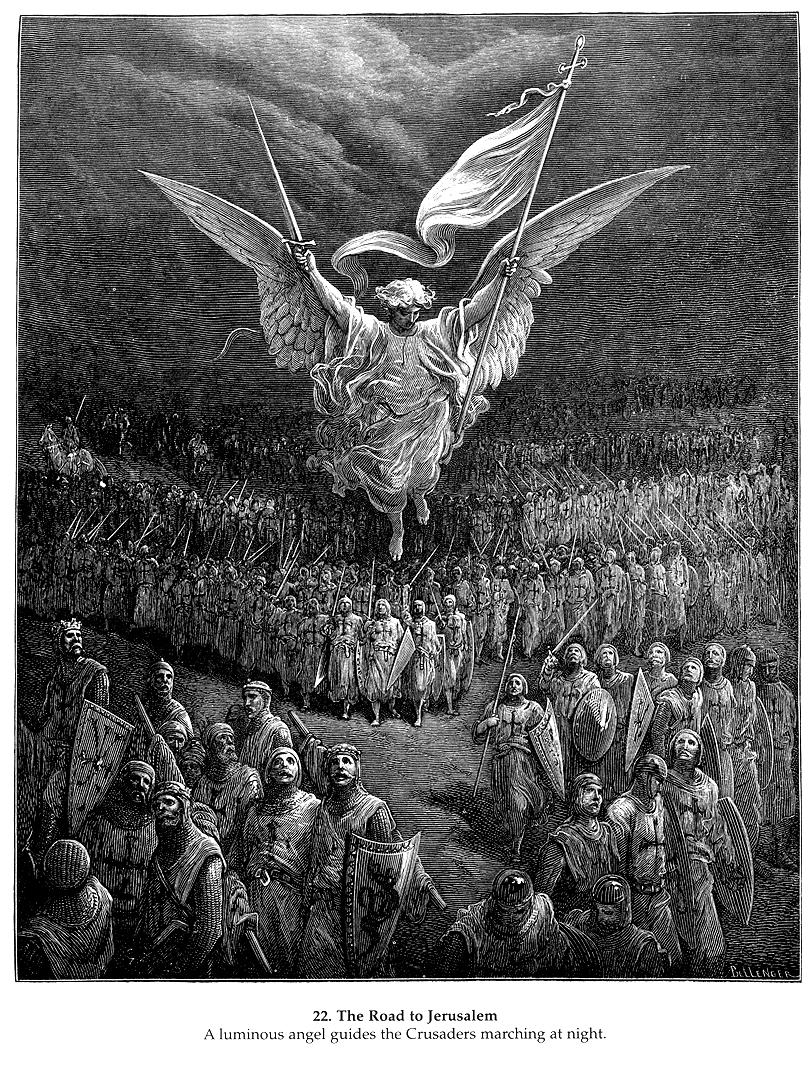

昔の版画家でギュスターヴ・ドレ【※1】という人がいて、その人の描く甲冑がちょうど、『ベルセルク』のザコの傭兵みたいにポンコツな甲冑で。その影響がすごく大きいんですけど。

※1 ギュスターヴ・ドレ……19世紀のフランスで活躍した画家、彫刻家。挿絵画家としても多数の絵画を描いており、『聖書』や『ドン・キホーテ』、ダンテの『神曲』といった作品の場面を克明に視覚化している。

(画像はThe Road to Jerusalem, 1877 – Gustave Dore – WikiArt.orgより)

基本的には、ちゃんとした人が作ったものではなくて、拾ってきたような安っぽい感じをできるだけ出したくて。傭兵ならきっとそうなるだろうと思ってデザインしたんです。

グリフィスは鷹のイメージを頭に入れてデザインしたので、やりやすかったですね。グリフィスの最初の甲冑は、知ってる人は知っていると思うんですけど、『ファントム・オブ・パラダイス』【※2】という『オペラ座の怪人』のロックバージョンみたいな映画があるんですけど、その映画で主人公が着ているコスチュームがすごくカッコ良かったので、それをもじらせていただきました。まだマンガが野蛮な時代だったので(笑)。

(画像はAmazon | ファントム・オブ・パラダイス [Blu-ray] | 映画より)

あとは、ファルネーゼだったら白鳥とかそういうイメージに見えればいいかなと思って。そのイメージを元に、本物の中世ヨーロッパの甲冑を少しもじりながら作っていったんですけど、そのデザインのやり方は、ゲームとかでもよくやるものですよね。

副島氏:

じゃあ、どちらかというと自分の思い込みで、三浦先生としては必然に応じて出てきた感じなんですね。とんがり帽子の魔法使いの少女(シールケ【※】)とか、何回かに一回、人の共感に訴えるようなデザインがポンと出てきて。

ニッチな方向からキャッチーな方向に引き戻されるタイミングがいくつかあるので、それは意図的にやられているのかなと、勝手に思っていたんですけど。

(画像は『ベルセルク』24巻48ページより)

三浦氏:

無意識にやっているかもしれないですけど、どうかなぁ……。物語の必然だとは思うんですけどね。ただ、今言われたようなキャラクターは、『ベルセルク』の本質に根ざしたものとして出てくるキャラクターなので、そっち寄りのデザインになるんですよね。

シールケをデザインするときに僕が考えたのは、魔女だったらたぶん、天然素材で縫い目とかもないようなすごく粗末な服で、飾りとかもそんなにつけないんじゃないかなと思ったんです。

だから何の飾りっ気もないデザインになっちゃったんですけど。

要はパンケーキの素体のパン生地の部分だけみたいなデザインなんです。ゲームのキャラクターだったら、ここにいろいろと個性的なデザインを盛っていくこともできるんでしょうけど。

でも、そうやって本質に合わせたキャラクターとして、意味づけのある状態でメインキャラクターとして出てくると、それを感じ取れるようなデザインに自然となっちゃうんでしょうね。

逆に今は、メインのキャラクターたちがシンプルな服を着ていて、たまに出てくる騎士とか騎士団の甲冑のほうがややこしいので。ちょっと逆転してしまってますけどね(笑)。だからモブシーンを描くのがめちゃめちゃ大変です(笑)。

橋野氏:

それは意図せず、逆になったんですか?

三浦氏:

意図しないでやっていたら、いつの間にやら大変なことになっていて(笑)。

橋野氏:

メインキャラクターのデザインと、モブとかそういったところのデザインのギャップを、わりと大胆につけても世界は成立するのかなと、聞いていて思ったんです。これは我々が作るゲームでも参考になるなぁと。

|

三浦氏:

たぶん、モブとかザコキャラ=世界観なんですよね。

橋野氏:

そういう意味では三浦先生のなかでは、メインキャラクターと、それ以外の世界を形作るリアルなもの、みたいな感じの棲み分けがなんとなくあるんですか?

三浦氏:

そうですね。メインキャラクターたちのほうが自然と、ファンタジックなものが揃っちゃってますね。確かにそのとおりですね、自分でも今、気がつきました(笑)。

意味付けから始まったキャラクターだと、見栄えも意味付けになっているから、そのぶんリアリティが削られているんでしょうね。だけど雑兵とかそのへんは、資料から来たとかそういうものなので、リアルに作って手間ばかり増えると(笑)。

橋野氏:

すごく参考になりますね、今のお話は。

三浦氏:

でも昭和の時代はメインキャラクターなんて、「子どもが落書きできるくらいのものがいい」と言われていたんですよね。パッと覚えられるぐらい単純な形で。

自分も昔はウルトラマンとかすぐに落書きできたけど、今のウルトラマンはもう不可能ですよね。ましてやグリッドマン【※】なんて無理だなぁ。

今はもう、デザインの過剰性を抑えて逆にシンプルにするのは無理なんですかねぇ。

(画像は電光超人グリッドマン|ドラマ|TOKYO MXより)

副島氏:

自分の世代的に言うと、今の複雑に描き込んだデザインよりは、なるべく引いていきたいタイプではあるんですけれども。

三浦氏:

『ストリートファイター』とか、カプコンが全盛期だった頃のゲームのキャラのデザインって、すごくバランスが良かったような気がするんですよ。

落書きもできるけど、すごく個性的でもあって。今は過剰になりすぎちゃってると思うんですけど、それは商品化の関係ですかねぇ。立体化して商品にするときに複雑なほうが見栄えがいい、とか。

『ストリートファイター』のキャラクター

左:リュウ(画像はCAPCOM:STREET FIGHTER V ARCADE EDITION 公式サイトより)

右:春麗(画像はCAPCOM:STREET FIGHTER V ARCADE EDITION 公式サイトより)

副島氏:

突き詰めた線の魅力というのも、当然あると思うんですけど。

三浦氏:

難しいなぁ……。

ファンタジーの世界に入り込ませるために、受け手をいかにライドさせるか

──改めてお話を伺うと、『ベルセルク』は想像以上に正統派というか、真正面から作られたものだったんですね。ダークファンタジーだとか、人がやたらと殺されるみたいなお話って、最初に出た当時はすごくニッチなものに見えたんです。

でも実際は身体的な感覚に根ざして、よりメジャーにということを目指して作られていて。だからこそ本当にメジャーになったんだなぁと。

三浦氏:

自分は、特殊なことができない性分なんですよ。いわゆる鬼才と言いますか、その人独自の個性といった才能は、自分にはないと思っていて。自分が選んでまな板の上に置いた素材を、いかにそれに適したやり方で掘り下げるかというところがほとんどですね。

だから『ベルセルク』を始めた時代には、『コナン・ザ・グレート』や『北斗の拳』といった、自分が好きな作品がまずあって。怪物とか剣士とか、それっぽい素材をまな板の上に乗っけて、それぞれの意味を自分で考えて、深めて、それでできたんですよね。

最初に決まっていたのは「黒い剣士」「義手」「怪物と戦う」っていう、その3つぐらいしかなかったんですよ。

「黒い剣士」というのは、ハカイダー【※1】みたいでカッコいいなと思って選んだんですけど。黒い剣士とは何だろう? と考えたときに、ニヒルなヒーローだったら復讐かなと思って。

じゃあ復讐するキャラクターって怒っているよなと。

(画像はAmazon.co.jp: 人造人間ハカイダー ディレクターズカット版を観る | Prime Videoより)

最近のガッツだったら「ウォー!」とか叫んじゃいますけど、ゆら〜っと怒る怒り方もあるし、内に溜める怒り方もあるし、爆発する怒り方もあるし。復讐する黒い、怒っているキャラクターをいかに描くというところに、鷹の団が登場するまではすごく終始したんです。

「義手」は最初、ボウガンだったんです。『どろろ』や『コブラ』が好きだったので、ガッツも義手にしようと思ったんだけど、でもボウガンだとちょっと、ただの隠し武器みたいにしかならないと思って。

それで悩んでいたんですけど、先に剣のほうが決まったんですね。

剣があのぐらいの威力だったら、反対の手もそれに相当する、それ一個でピンチを切り抜けるぐらいのものにしたかったので、それなら大砲かなと思って。

難しかったのは、銃にするか大砲にするかで。大砲に見えるぐらいの大きさまでなんとか拡張できないかというところで悩みましたね。

昔の漫画で『ドーベルマン刑事』【※2】とか、映画の『ダーティハリー』【※3】もそうですけど、その銃を1発撃てば状況がひっくり返ってお話のカタがつくみたいな、そんなものを仕込みたかったんですよ。

だからそうやって選んだ一個一個をさてどうするか、どうやってバランス調整をするか、深めてみるかというところで作っていったものだから、そんなに特殊なことがパッと出てきているわけではないと思うんですね。

(画像はドーベルマン刑事DX版 1巻 | 武論尊, 平松 伸二, クリエイションアドバンス | ミステリー | 本 | Amazonより)

(画像はAmazon | ダーティハリー [Blu-ray] | 映画より)

橋野氏:

聞けば聞くほど一個一個にちゃんと意味があって、背景があって。だから納得感があるんですね。

三浦氏:

僕自身が特殊じゃないので、僕が深めて考えたことであれば、他の人もパッと見て正しいと思ってくれると信じているんです。他の人も考えればそこに行き着くんじゃないかという、読者に対する信頼でやっているんですよね。

すごくヘンなことを考えてみんなをビックリさせようという、芸人魂みたいなものはあんまりないですよ。

──それこそ岡田斗司夫さんの番組で、嘘と本当のバランスみたいな話があって。基本は本当がほとんどで一個だけ嘘をつく、みたいな話だったと思うんですけど。『ベルセルク』を書くにあたって、どこをリアルに描いてどこで嘘をつくといった配分は、どういう感覚でやられているんですか?

三浦氏:

初期の頃は、最初に説明したディズニーの話ですよ。どこの国の人でも入ることのできるファンタジーというのは、固有名詞をできるだけ使わない。○○国の****年の話じゃなくて、「むかしむかし、あるところに」なら、子どもでも大人でもスポーンとすぐ入れるので、初期の頃はそのことをすごく考えて。

そうやって入ってもらってからは、ちょっと怖い奇譚のひとつとして描ければなぁと思ったんです。今でもそのバランスをずっと踏襲し続けているので。

ただ、主人公たちが奇妙な世界に居続けていますから、どうしても物語を追っていくと、そこの部分ばかりが目立ちますけどね。

──本当に新しい世界観を構築しようとすると、多くの人たちは最初に設定があって、最初に説明があってというのを想像しがちだと思うんです。

三浦氏:

それってマンガだと、タブー中のタブーなんですよね。最初のページに説明がズラーッって入ると、もう誰も読んでくれないものの典型になってしまうので。

『スター・ウォーズ』は最初に説明が出てきますけど、それこそ「むかしむかし、ある銀河系の彼方に」ですからね。だから、あんな感覚で入れるようなゲームがもしできたら、逆に今となっては新しいかもしれませんね。

──優れたファンタジーというのは、入らせ方とか、嘘と本当のバランスが本当に絶妙だからスッといくと思うんですよね。そこで最初に説明されたら、ウッと思ってしまうだろうと。

三浦氏:

ライドできるかどうかですよね。僕はマーベル映画が好きでよく見ているんですけど、『アイアンマン』【※】とかスゴイですよ。最初に主人公が戦地に行って、そこで敵にいきなり捕われてお話が始まるじゃないですか。本当にスッと入れちゃいますもんね。

(画像はAmazon.co.jp: アイアンマン(字幕版)を観る | Prime Videoより)

現実で事件が起こって、そこからパワードスーツを作るところでだんだん現実離れしていって、いつのまにか現実の中に、ファンタジックなものが何の違和感もなくポンと差し込まれている感じというのが。

向こうの映画でよく見る手法なんですけど、自分がヒーローになる過程をめちゃくちゃ細かく描くじゃないですか。『スパイダーマン』だったら蜘蛛に刺されて熱が出て、一晩明かす間に見た夢とかもすごく細かく描きますし。

いきなり目が良くなってメガネが要らなくなるとか、異常に細かく描きますよね。

『アイアンマン』も自分で一生懸命メカを開発して、トライアンドエラーを繰り返すところとかをすごい尺を取って描きますけど、あれがライドさせる仕組みだと思うんですよ。そのへんを忘れずにやると、間口の広いものになると思いますね。

それをやった後に設定が細かくなっていくのならいいと思うんですけど、入り口から文章で入ると、なかなか間口が難しいなと。ただゲームの場合は、遊び始めた時点でもう買ってもらった後だから、あんまり関係ないかもしれないですけど(笑)。

橋野氏:

積まれてしまうかもしれないので(笑)。

──電ファミによく登場してもらっている鳥嶋和彦さん【※】の言葉なんですけど。ゲームは操作した瞬間に自分=画面のキャラというのが紐づくので、操作した瞬間にライドできちゃうと。

それが羨ましいというか、ゲームがマンガとは違う最強のところだとおっしゃっていましたね。

※鳥嶋和彦

1976年に集英社へ入社後、『週刊少年ジャンプ』の編集者として鳥山明氏、桂正和氏などの漫画家を育成。また、『ジャンプ放送局』『ファミコン神拳』といった企画ページも担当し、1993年には『Vジャンプ』を立ち上げた。2019年現在、『ベルセルク』の発行元でもある白泉社の代表取締役会長を務めている。

三浦氏:

マンガや映画はそのへん、試行錯誤の歴史ですからね。

──逆に、『ベルセルク』の最初の導入をライドさせるためにこうしたんです、というのはどういったものなんですか?

三浦氏:

『ベルセルク』を始めた頃はまだそういうことを意識していなくて、『ベルセルク』をやりながら自分で分かっていったところも多いんですけど。ガッツって、男の子が気分的に乗るマシンとしてはすごくいいんですけど、心理的な部分で共感するのは難しいんですよ。

だから黒ガッツの頃はどうしても、第三者の目線から入らざるを得なかったんですね。必ず被害者の少女とかの目線になっちゃうんです。

アクションとかそういうところは臨場感に乗れるように作ってあるんですけど、心理描写は分かるほうが無理ですよね。グリフィスの件が描かれるまでは、謎の男ですから。

副島氏:

たしかに、そこまでの間は「なんでそんなにひどいことを言うの!」みたいなことを、周りがガッツに言いますよね。ガッツ自身は何も理由を説明しなくて。

三浦氏:

だから、どちらかというと外から見るヒーローだったんですよね、最初のガッツは。それが乗っかれるヒーローになったのは、鷹の団の話になって、グリフィスとのやりとりに共感してくれる人がいて、そこでやっと乗っかれる状態になったと思うんです。

そういう意味だと黒ガッツは、ゲームキャラっぽいところがあるかもしれませんね。外側だけかもしれないけど。

黒ガッツのときに、魔物を退治する話を連続してやっていくうちに、型がだんだんできてきて。ガッツが魔物を追っかけていると、彼がだんだん怪物的に見えてきて、怪物のほうがだんだん人間に引きずり落とされていって。

最後にその構図がクロスして、ガッツが怪物に見えて、その足下には人間に戻った魔物がひれ伏しているというのが、カタルシス的に「これはいい!」って思いましたね。

だからそこの時点では、ガッツに共感する余地はあんまりないですよね。剥けば剥くほどガッツが怪物っぽいものに見えちゃうというふうになるので。

子どもの頃に楽しかった、身体感覚を肯定している

橋野氏:

『ベルセルク』では、人間でしかないガッツと、人ではないものとの戦いの対立構図がすごく強く描かれていますよね。

三浦氏:

そこは今でも意識しています。

橋野氏:

なので、三浦先生の考える人らしさというか、生を受けた人間の在り方はどういうものか、それは苦も楽も全部セットだと思うんですけど、それがどういう風に行き着くのか、というのが、『ベルセルク』のテーマの根底にあるのかもしれないと感じました。

先ほどのお話だと、三浦先生としてはやっぱり、フィジカルというか肉体感覚みたいなものを大事にされているんですか?

|

三浦氏:

人間ってたぶん、子どもの頃に何が楽しかったかということに、一生左右されるものだと思うんです。すると僕らの子どもの頃って結局、公園で仮面ライダーごっこをやった世代なんですよ。あとは、アントニオ猪木やジャイアント馬場のプロレスをテレビで見て、学校で真似して技をかけて、頭から血を流したりして。

僕自身はその感覚が一生変わらないと思うので、自分は身体感覚肯定派だと思います。だけどそれは僕のエゴで、僕の好きなものという範疇なので。

世界はどんどん変転していきますので、いつまでその居場所があるのかなぁ、とも思ったりします。

最初のほうの話に戻っちゃいますけど、肉体的な感覚とはまた違う、インターネットやゲームやCGがある時代の生々しさというのも、何かあるとは思うんですよね。それを作品として見つけているものは今、あるのかなぁ?

橋野氏:

スマートフォンの画面をタッチしながら、若い人たちはそのなかでスクールカーストだとか、いろいろなリアルを感じているんでしょうけど。

三浦氏:

そうなると手と頭だけで、それ以外の身体の部分はあんまり関係なくなってしまいますよね。

ネットワークとかパソコンとか、ここ数十年の間に地球上で初めてできたものなので、それ以前の人類が経験したことのないものじゃないですか。その世界観をメタファー的に落ち着いて見ること自体、まだちょっと難しいですよね。

そこにしっかり根ざした新しい何かを作れるのかと思うと、僕には難しいですね。

逆にそういう流れがあるせいで、たとえばプロレスとかバスケットボールとかいったスポーツも盛り上がっているような気がしますけどね。世の中に身体性がなくなりかけているから、逆に身体性を駆使するスポーツ選手がすごく光って見えるというか。

バスケットボールとか体操とかもそうですけど、スポーツの世界ではいまだにスゴイ技がどんどん出ているから、身体感覚もそれほど馬鹿にしたもんじゃないなとは思うんですけど。ただそれって、やっぱりスペシャリストの世界になっているのかなという気もしますね。

橋野氏:

そういえば、メンタルが弱くなっている時の対処方法として、いろいろと科学的な考察をした結果、瞑想と1日10分の運動に行き着いたという話を聞いたことがあります。

身体感覚を通じて、疑心暗鬼とか不安とか恐怖心といったものを和らげて健やかになるという話は科学的にあるので、今のお話もそれに関連するのかなと。

|

三浦氏:

すごく正しいですね。じつは自分の父親が、瞑想をやる人だったんですよ。

橋野氏:

そうだったんですか。

三浦氏:

僕が中学生の頃ぐらいまでは、すごく精神が不安定な親で、家庭が崩壊しかかったりすることがあったんですね。それに父と母がすごく悩んで、いろいろと自己啓発的なものをやった挙句に、最後にたどり着いたのが瞑想なんです。1日に朝夕2回、瞑想するようになってから、急におとなしくなりまして、ちゃんと良い家庭に戻ったんですけど。

だから、それはすごく正しいと思います。僕がそれに影響されているのかもしれませんね。目の前でそういう事情を見てしまったので。

橋野氏:

すごく肉体的な行為ですよね、瞑想って。あまり試したことはないのですけど。

三浦氏:

僕もやれって言われてやらされたことはありますけど、ちゃんとできていたかどうかは怪しいぐらいだったので。子どもでしたから。

橋野氏:

先生はスポーツをやられるんですか?

三浦氏:

水泳で泳いだりはしますけど、今はさっぱりで。忙しくなるとできなくなっちゃうんですよ。余裕があるときは水泳と、1日1〜2時間の散歩を交互に繰り返しています。

水泳は楽しいですね。誰とも競わず、普通にそれこそゆっくり泳いでるだけなんですけど。それこそ1時間ぐらい泳いでいると、身体がポカポカしてきますし。

副島氏:

散歩中は何を考えられるんですか?

|

三浦氏:

最初はマンガのストーリーのこととかを考えながら歩いていたんですけど。自分はGPSも何も使わずに、道に迷うのが好きなので。迷っていると、次に何が来るかわからないじゃないですか。

橋野氏:

わざと迷いに行く感じですか?

三浦氏:

そうです。住宅街の適当な道に入り込んで、グルグル歩き回って、時間が来たら大通りに出てタクシーで帰ったりして(笑)。

橋野氏:

でも、だんだん迷わなくなってきませんか?

三浦氏:

そうなんです。だんだんと頭の中のロードマップができてきちゃって。

──脱線ついでにお聞きしますが、日々のインプットはどういうことをされているんですか?

三浦氏:

時間はほとんどアウトプットでしか使えないんですけど、食事のときに本を読んだり。あとは思いついたらネットですぐ調べて、ちょっとメモっておいたりとかはしていますね。

副島氏:

ネタとか描きたいものは、日々インプットしながらというよりも、わりとガッツリ持っている感じですか?

三浦氏:

そうですね。遅筆漫画家なので、次から次へと考えるというよりは、何個かあるものを生きているうちにできるかな、というぐらいなんですよ。

細かいディティールの部分は調べなきゃいけないですけど、大まかな部分でこれをやりたいなというのは、なんとなくありますね。それは漫画家になった頃というか、なる前かもしれないですけど、その頃からなんとなく考えているものなんです。それをちゃんと削り出して、商品にしていく作業なので。

橋野氏:

何かしらに影響を受けることもありますか?

三浦氏:

自分はミーハーなので、好きだったものに影響されて、それっぽいことをやりたくなるんです。『北斗の拳』が好きだから『ベルセルク』はあんな感じになっていますし。

『サクラ大戦』を好きになって“スチームパンクっていいなぁ”と思ったから、そういうものをやってみたいという願望もありますし。そんなもんですよ(笑)。