アトラスの橋野桂氏は、『ペルソナ3』~『ペルソナ5』で、現代を舞台にしたジュブナイルRPGを作り続けてきた。アトラス社内に「スタジオ・ゼロ」を創設した橋野氏は現在、『PROJECT Re FANTASY(プロジェクト リファンタジー)』と呼ばれる新作ゲームを制作中だ。

電ファミニコゲーマーでは、「真なる幻想世界(=ファンタジー)への回帰」というテーマを掲げて、本格的なファンタジーRPGに初挑戦している橋野氏と、『ペルソナ』シリーズのキャラクターデザインを手がけてきた副島成記氏による、連載シリーズをスタートさせている。

【『ロードス島戦記』水野良×『ペルソナ5』橋野桂:対談】 ゴブリンを倒していた若者が最終的に世界を救う話は、ファンタジーならではの“純化”である【新生・王道ファンタジーを求めて①】

【『ロードス島戦記』出渕裕×『ペルソナ』副島成記:対談】「エルフの耳はなぜ長い?」次世代に受け継がれるビジュアル作りに隠された秘密を探る【新生・王道ファンタジーを求めて②】

「ファンタジーをよく知らないからこそ、あえてそれに挑む」と言う橋野氏と副島氏が、ゲーム、小説、コミックなど、日本の第一線で活躍するファンタジーの“達人”たちと語り合い、ファンタジーについての意見を交換するという企画だ。

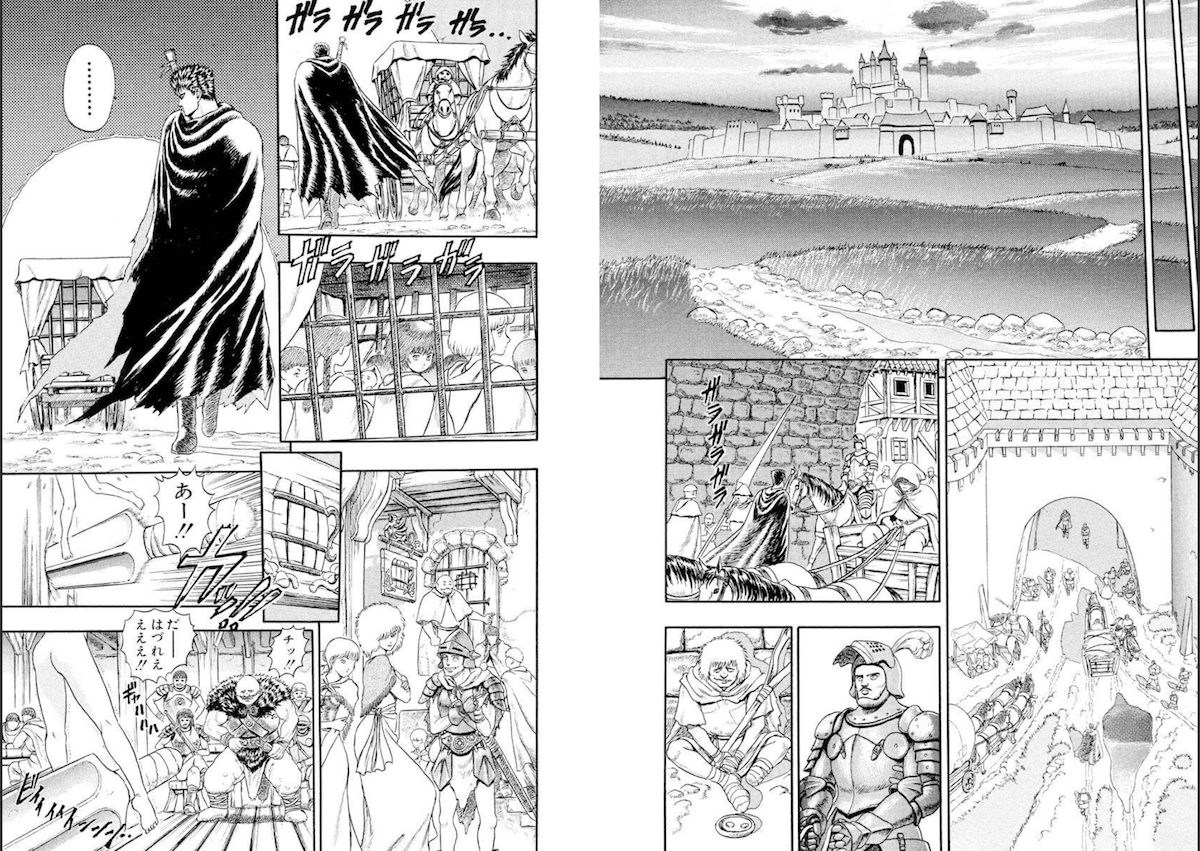

シリーズ第3弾となる今回は、長編ファンタジーコミック『ベルセルク』の作者である三浦建太郎氏をお招きして、橋野氏、副島氏の3名による鼎談を行った。

日本のコミックやゲームにファンタジーが根づきつつあった1989年に連載が開始された『ベルセルク』は、隻眼・隻腕の剣士ガッツが“ドラゴンころし”と呼ばれる大剣を振るい、敵対する兵士や奇怪な魔物を容赦なく切り裂く大迫力の描写で、読者を圧倒してきた。

(画像はベルセルク 1 (ヤングアニマルコミックス) | 三浦建太郎 | 青年マンガ | Kindleストア | Amazonより)

戦乱が渦巻き、魔物が人々の体と心を食らう過酷な世界で、自分と仲間たちに襲いかかった壮絶な運命に抗い続ける主人公ガッツのドラマは、おとぎ話のような雰囲気の古典的なファンタジーとは一線を画した“ダーク・ファンタジー”と呼ばれるジャンルを、コミックだけでなくアニメやゲームも含めた日本のエンターテインメントに確立することとなった。

連載開始から30年が経過し、2018年の時点でコミックス単行本が40巻を数える『ベルセルク』は、日本から世界に向けて発信された、ダーク・ファンタジーの金字塔と言えるだろう。

今回の鼎談では、『ベルセルク』の素地となっている三浦氏のファンタジー観をはじめ、『ベルセルク』の各要素を決定する際に意図したポイント、そして表現に込める想いまで、ファンタジーの話題だけでなく三浦氏の創作手法そのものについて、自ら詳しく語っていただいた。

その意味で、『ベルセルク』や『ペルソナ』のファンはもちろんのこと、広く創作に興味のある人に必読の内容となっている。血と暴力のダーク・ファンタジーが生まれる過程には、メジャーな作品を作り上げるための理性的かつ論理的な意図があったのだ。

聞き手/TAITAI

文/伊藤誠之介

編集/なかJ

カメラマン/増田雄介

『ベルセルク』を生み出す上で参考にしたのは“ディズニー”の構造だった

──まずは『ベルセルク』が誕生した経緯について、お伺いしたいと思います。以前、インタビューで三浦先生は、「マンガがまだお行儀の悪かった時代に、いろんなものを取り込んで作られた」と語っておられましたよね。

そのため『ベルセルク』はファンタジーであっても、ガッツの服装は『マッドマックス』【※1】っぽいとか、いろんなテイストがミックスされているとのことですが。でも、だからこそ『ベルセルク』は、『ダンジョン&ドラゴンズ』【※2】のような古典的な雰囲気のファンタジーとは違う、もっと新しいファンタジーとして受け入れられたんじゃないかと思うんです。

※1 『マッドマックス』

ジョージ・ミラー監督によってこれまでにシリーズ4作品が製作されているカーアクション映画。1979年に公開された第1作では、暴走族に妻子を殺された警官マックスの復讐劇が描かれている。ところが1981年に公開された『マッドマックス2』以降は、最終戦争後に荒廃した世界でモヒカンヘアーの無法者集団が暴れ回る近未来SFへとシフトして、ポストアポカリプス物というジャンルを確立。『北斗の拳』『Fallout』をはじめ、その後のマンガやゲームに多大な影響を与え続けている。

※2 『ダンジョン&ドラゴンズ』

1974年に最初のバージョンが発売された、世界初のテーブルトークRPG。すべてのRPGの元祖としてコンピュータRPGも含めたジャンル全体に多大な影響を与えている。日本で1985年に発売された、通称「赤箱」と呼ばれるバージョンが有名だが、2019年現在、最新第5版の日本語ローカライズ版が刊行されている。

三浦氏:

そうだったのかなぁ(笑)。

自分としては、新しいファンタジーとして受け入れられたとか、そのへんの認識はよくわからないですけど。

橋野氏:

三浦先生が『ベルセルク』を描き始める当時、日本にあったファンタジーというと、たとえば『ロードス島戦記』【※】ですよね?

※『ロードス島戦記』

「呪われた島」ロードスで巻き起こる戦乱を背景に、若き戦士パーンの成長と、ロードスの歴史を陰で操る「灰色の魔女」カーラの陰謀が描かれる。テーブルトークRPGのリプレイとして1986年にスタートし、小説やアニメなど幅広いメディアで展開された。

三浦氏:

そうですね、『ロードス島戦記』がいちばんメジャーでしたね。

橋野氏:

『ロードス島戦記』とかその後の『スレイヤーズ』など、ライト寄りのファンタジー作品がある一方で、『ベルセルク』のように死体がたくさん転がっていて、敵を文字通りぶった切っていくファンタジーというのは、それまでの日本にはあまりなかった気がするんですけど。あの時点でどうしてそういった作品を描こうと思ったのでしょうか?

三浦氏:

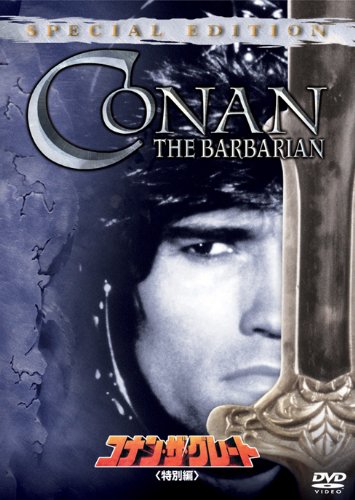

僕が影響を受けたのは、『コナン・ザ・グレート』【※1】みたいな、ファンタジー映画のほうなんです。

(画像はAmazon | コナン・ザ・グレート<特別編> [DVD] | 映画より)

僕が中学生の頃にはまだ、日本にはファンタジーというものがそんなに根ざしていなくて。『ロードス島戦記』はもちろんのこと、『コナン・ザ・グレート』の映画すらまだなかったので。

その前にやっていた『エクスカリバー』【※2】ぐらいじゃないですかね。

(画像はAmazon | エクスカリバー [DVD] | 映画より)

僕のイメージだと、『エクスカリバー』が日本に最初にやってきた、ちゃんとした甲冑を着たファンタジー映画だと思うんです。

今観るとちょっといい加減ですけど(笑)。

──『エクスカリバー』の日本公開が1981年で、『コナン・ザ・グレート』が翌年の1982年ですね。

三浦氏:

ちゃんとしたファンタジーの映画が日本に入ってきたのは、そこらへんが最初で。それよりも先に入ってきたのは、ファンタジー小説ですよね。いちばんメジャーなのが『指輪物語』【※】で。

(画像は新版 指輪物語〈1〉旅の仲間 上1 (評論社文庫) | J.R.R. トールキン, J.R.R. Tolkien, 瀬田 貞二, 田中 明子 |本 | 通販 | Amazonより)

『指輪物語』もその頃はまだ、日本ではそんなにメジャーではなくて。テーブルトークRPGがいつ頃からできたのか、僕はわからないですけど、そちらのほうでは『指輪物語』がすごくメジャーなものとして扱われていたみたいですよね。

『ダンジョン&ドラゴンズ』は『指輪物語』あたりが元になっていて、そこから『ドラクエ』が生まれたという流れなんですよね、たぶん。

でも僕が影響を受けたのは先ほどお話ししたように、映画のファンタジーのほうでしたから。たぶんそのせいで『ベルセルク』も、『コナン・ザ・グレート』みたいな野蛮系のファンタジーになったんだと思います。

──野蛮系というか、原作の『英雄コナン』シリーズに代表される、ヒロイックファンタジーのジャンルですね。

三浦氏:

今となってはそっちは端っこに追いやられて、『指輪物語』の流れのほうが大きくなっちゃいましたけどね。

橋野氏:

では、その当時の時代性だとか、読者の反応を見ながら「ダークファンタジーでいこう」とい切り口になったわけではない、ということなんですね。

三浦氏:

そうですね。『ベルセルク』のきっかけになったのは、先ほど挙げた『コナン・ザ・グレート』の印象と、あとは永井豪さんだとか『北斗の拳』だとか、そういった血生臭い漫画がいっぱいあったので、その両方の影響じゃないですか。

それこそ当時の漫画業界はお行儀が悪かったので、倫理コードみたいなものがまったくなかったので。

あの頃はアニメのOVAとかも、本当に血生臭かったですから。死体描写もあったし、血もバシャバシャ飛んでいて。当時はそれがメジャーだったんだと思いますよ。

──それがメジャーだったというのはスゴイですね。

三浦氏:

僕の若い頃には、マンガにはメジャーとマイナーという概念しかなかったんです。要するに、メジャーなマンガ雑誌といえば『ジャンプ』『マガジン』『サンデー』とか、本当に少年誌数冊ぐらいで、青年誌すらまだほとんどない時代でしたから。

なので、漫画家としてデビューしようと思ったら、メジャーにならないと駄目だという時代だったんです。

僕がデビューする頃になってようやく、『コミコミ』とか『キャプテン』とか『コミックコンプ』【※】とかいった、オタクっぽいマンガ雑誌が少し出てきたんです。でもそっちはすごくマイナーな扱いで。

メジャーな雑誌で漫画家にならなければ、あとは都落ち扱いというか(笑)。

そんな感じだったので、僕が漫画家になろうとしたときには、メジャー誌でファンタジーをやるなんて不可能だったんですね。『少年マガジン』とかにも持ち込んだんですけど、その頃の『マガジン』に載っているマンガのほとんどが、学ランを着た不良が暴れる作品だったので(笑)。

あとはスポーツ物ですよね。

『ジャンプ』はちょっと異色でしたけど、そっちで出られる余地がなかったので。そういうなかでファンタジーをやろうと思うと、「メジャーなファンタジーってなんだろう?」ということを考えなくてはいけなくて。

それで僕が、“いちばんメジャーなファンタジーだ”と思いついたのが、ディズニーなんです。

※『コミコミ』『キャプテン』『コミックコンプ』

いずれも月刊マンガ雑誌で、『月刊コミコミ』は1983年に白泉社によって、『月刊少年キャプテン』は1985年に徳間書店によって、『月刊コミックコンプ』は1988年に角川書店(当時)によって、それぞれ創刊された。ちなみに『ベルセルク』はプロトタイプとなる読み切り版が、『月刊コミコミ』に掲載されている。

橋野氏:

えっ、ディズニーですか!?

三浦氏:

今ファンタジーをやろうと思うと、とりあえず異世界を細かく設定するじゃないですか。でもあの当時のディズニーのアニメは、「むかしむかし、あるところに」で始まるんですよね。

「むかしむかし、あるところに」というのは、現実世界の昔のどこかなんですよ。『白雪姫』とかディズニーの一連のお話は、昔の中世のどこからしい場所で、奇妙なことが起こるわけじゃないですか。

それに対して今のファンタジーは、いきなり異世界がドーンと用意されて、「さぁ、この世界に入ってください」という形になりますよね。でもそれだと、ファンタジーに興味のない人は入れないんです。

特にまだ、ファンタジーがメジャーなものではなかった当時には。

それならば、世界でいちばん有名なディズニーの構造を使うのが、理にかなっていると思ったので。それで『ベルセルク』は「むかしむかし、あるところに」として、本物の中世ヨーロッパで戦争をやっているような世界をまず用意して、その中で奇妙な出来事が起こるという形で描いたんです。

当時のマンガはみんなそのパターンだった気がしますけどね。『ジョジョの奇妙な冒険』の第1部【※】も、そんな感じだったような気がします。

(画像はジョジョの奇妙な冒険 1 (ジャンプコミックス) | 荒木 飛呂彦 |本 | 通販 | Amazonより)

今の“なろう系”ファンタジーでは、主人公が人間の形ではなくなっている

三浦氏:

『ペルソナ』シリーズもそうじゃないですか。「むかしむかし」ではないですけど、現実社会で若者たちが生活しているところがちゃんと描かれた上で、そこに影の世界が現れる。

(画像は学生ライフ | P5 – ペルソナ5 – 公式サイトより)

だから僕が中世ヨーロッパでやろうとしていたことと、構造は同じだと思うんです。今度のファンタジー作品で、どんなふうにやられるのかはわからないですけど。

橋野氏:

現代劇を作っていると、プレイヤーに身近な世界を作っているように思われるんです。

でも現実の世界に生きている若者たちは、もちろん超能力を持っているわけでもなければ、巨大な敵に立ち向かってもいないし、チヤホヤされたりもしないじゃないですか(笑)。

なので、今の現代的なファンタジーはリアルワールドのように見えて、じつはいちばん嘘くさい世界なのかもしれない、という認識をしてみようというのが始まりなんです。自虐的な話なんですけど(笑)。

三浦氏:

いえいえ(笑)。僕もラノベを読むんですよ。今の若い子たちが何を考えているかわからなくなったらヤバいと思っているので。

ただ、今アニメ化されている『転生したらスライムだった件』【※1】とか『オーバーロード』【※2】とかを見て「うわぁ、ついに主人公が人間の形をしなくなっちゃったよ!」と思ったんです。

※1 『転生したらスライムだった件』……2013年より「小説家になろう」で連載された伏瀬氏によるWEB小説で、2014年より商業小説として刊行されている。またコミカライズ版を元にして、2018年にTVアニメ化された。通り魔に刺されて死亡したサラリーマンが異世界にスライムとして転生し、暴風竜ヴェルドラと遭遇したことから、この異世界を変える活躍を繰り広げることになる。

※2 『オーバーロード』……2010年より連載中の丸山くがね氏によるWEB小説で、2012年より刊行されている商業小説版は、2019年現在で累計800万部を超えるベストセラーとなっている。また2015年より放映されているTVアニメも、現在までに3期を数える人気作だ。MMORPGがサービス終了を迎えたとき、骸骨の姿をしたアバターのまま異世界へと転移した主人公は、この異世界を掌中におさめる死の支配者《オーバーロード》として進軍していく。

(画像は転生したらスライムだった件1 (GCノベルズ) | 伏瀬, みっつばー | ライトノベル | Amazon.co.jpホーム | Amazon、オーバーロード1 不死者の王 | 丸山くがね, so-bin |本 | 通販 | Amazonより)

ああいった“なろう系”のジャンルって、中二病の極みじゃないですか。でも、中二病の万能感を持ったまま都合のいい世界に行ってチヤホヤされたいという願望は、僕は当たり前だと思うんです。

それは、永井豪さんがマジンガーZに兜甲児を乗っけた僕らの子ども時代から、何も変わっていないと思うので。

(画像は『改訂版 マジンガーZ(1)』(永井豪とダイナミックプロ)|講談社コミックプラスより)

でもちょっと前までは、人間の形のままでチヤホヤされるじゃないですか。それが最近では主人公が人間の形をしなくなって、お餅みたいな形のスライムになっちゃう。

自分を乗っけるアバターが、人間の形をしなくなっているんですよ。そうなるともう、カッコ良いとかカッコ悪いとか、そういうところからも外れていってしまいますよね。

そこまで自分に自信がないのか……とまでは言わないですけど、女の子の目線から見て恋愛の対象ですらないじゃないですか。他人から見てカッコ良い、カッコ悪いという路線から外れるようなものとして、自分を見ているのかなと思うと、スクールカーストとか、そのへんがいろいろ厳しいのかなと想像しちゃいますね。

橋野氏:

僕は40代半ばですけど、スタッフとゲームの主人公像について話すと、僕らの世代はやっぱり天才的ヒーローに憧れるんですよ。

|

ところが20代、30代のスタッフから「そんなものにはなれないし感情移入もできないから、それを手伝う雑魚側の人間じゃないとRPGはできません」と言われることもあって。そこのギャップをすごく感じたんですね。

今の三浦先生のお話は、それがついにスライムまでいっちゃった、という話なのかなと。

──『ペルソナ』シリーズは、主人公がわりとカッコイイですよね?

橋野氏:

あれはもう、さっき先生がおっしゃられたように、ゲームの中の世界ぐらいは、とにかくカッコイイ理想的なキャラクターで遊んでもらいたいっていう気持ちがあるので。でも、その考え方も古いのかもしれないです。

(画像は主人公 | P5 – ペルソナ5 – 公式サイトより)

三浦氏:

僕らの時代は「何者かになりなさい」という時代だったじゃないですか。

特別な人になりたい人たちがすごく多くて、それが良しとされていたんですけど。今はもうたぶんそれはなくて、その代わりに「生き残れ」という感じに見えるんですよね。そうなると、ファンタジー自体の意味も変わってきちゃうと思うんです。

僕らの時代は、いっぱいある遊びのうちの1個がファンタジーだったので。

僕らの時代にはオタクっぽい、ゲームが好きな子もいたんだけど、その一方で不良も多かったですし、暴走族もいましたし、部活を一生懸命やっている子もいて。

そんな子たちがみんな、ちょっとずつはコミュニケーションがあったんですよ。

僕にも不良の友達がいましたけど、今はそういうコミュニケーションがほとんどないと思うんです。みんなバラバラになって、今のファンタジーが好きな子たちは、遊びのなかの1個というより、ファンタジーが生活のかなりの部分を占めている気がします。

そうなると、生きていることとファンタジーがすごく近くなっているから、ファンタジーの中に自分の欲望がビビッドに入っていってしまうし。僕らの頃とはファンタジーの重さが違っていて、逆にかなりの部分をファンタジーが占めちゃっているぶん、現実の部分が薄くなってるんじゃないですかね。

──ファンタジーに限らず、エンターテインメント的なコンテンツが、人間の生活の多くを占めているという。

三浦氏:

そうですね。なので、僕らの時代の感覚で、いっぱいある楽しいことのうちのひとつみたいな感覚で若い子と話すと、ズレが生じるのかなぁと。でも逆に、じゃあ今の若い子たちに向けて何かやるには、どう考えたものかしらと思っちゃいますね。

普通に考えると、そういうことに膨大な時間やお金を割くこと自体、「それでいいのかい?」と言ってあげたいですけど。

でも、これから先の世の中を考えると、インターネットとかそういうものに膨大な時間を使う率のほうが一般的にも高くなりそうなので、僕らの時代の感覚で話しても、マトモに聞いてもらえるのかな、という気もするので。

そこは悩みどころですね。僕も答えがぜんぜんわからないです。

日本中がゲームで盛り上がっていた時代を、マンガで潰してしまった

──三浦先生とゲームの出会いは、どういったものだったのですか?

三浦氏:

自分は今50歳なんですけど、ちょうど高校時代にファミコンが出てきたんですね。でも自分は高校に入ってから漫画家を目指すようになったので、日本中がゲームで盛り上がっていた時代を、まるまるマンガで潰してしまったんです(笑)。

ゲームをやる余裕ができたのは、漫画家になって少し経ったぐらいですね。

橋野氏:

それは何歳ぐらいのお話ですか?

三浦氏:

20代の前半ぐらいです。ちょうどスーパーファミコンが出た頃かな。スーファミだけじゃなくて、その前に出ていたメガドライブを買い直したりして。

漫画家の森恒二君【※1】が、自分の家に遊びに来るんですけど、そのときに彼と一緒に遊べるふたり用のアクションゲームを買っていたんです。『マリオカート』とか。

メガドライブだったら『ベア・ナックル』【※2】とか『エイリアンストーム』【※3】とか『フォゴットンワールズ』【※4】とか。

※1 森恒二

『ホーリーランド』『自殺島』などの作品で知られる漫画家。三浦建太郎氏とは高校時代からの友人である。森恒二氏の存在が『ベルセルク』の内容にさまざまな影響を与えており、以降の本記事でもその点が三浦氏自身によって詳しく語られている。

※2 『ベア・ナックル』

1991年にメガドライブで第1作が発売された、セガのベルトスクロールアクションゲーム。ふたり同時プレイが可能。以後、メガドライブで第3作目まで発売されたが、2019年現在、セガのライセンスを受けたインディーズゲームとして『Streets of Rage 4』が開発中だ。

※3 『エイリアンストーム』

1990年にアーケードでリリースされたセガのベルトスクロールアクションゲームで、1991年にはメガドライブ版も発売された。ふたり同時プレイが可能。

※4 『フォゴットンワールズ』

1988年にカプコンからリリースされたアーケードゲームで、アーケード版のタイトルは『ロストワールド』。1989年に発売されたメガドライブ版は『フォゴットンワールズ』、1992年に発売されたPCエンジン版は『フォゴットンワールド』と、それぞれ改題されている。ふたり同時プレイが可能。

橋野氏:

『ゴールデンアックス』【※】とか。

※『ゴールデンアックス』

1989年にアーケードでリリースされたセガのベルトスクロールアクションゲーム。同年にメガドライブ版が発売されたのをはじめ、さまざまなゲームハードで移植版やリメイク版が登場した人気作である。

三浦氏:

そうですね。そういうふたりでやれるアクションゲームがきっかけになって、少しずつゲームを遊ぶようになったんです。ひとりでじっくり遊ぶゲームだと、スーファミの『ゼルダ』ですね。これで初めて「ゲームってスゴいな」と思いました。

──『神々のトライフォース』【※】ですね。このゲームを遊ばれたときに「スゴイ」と思われたのは、どのあたりなんですか?

(画像はゼルダの伝説 神々のトライフォース | ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン | 任天堂より)

三浦氏:

パズル的な要素もあれば謎解きもあって、「もうダメだ!」と思ったときにちょうど抜けられるようにできているじゃないですか。そのへんのバランスが本当にスゴかったですね。それまでの黎明期のゲームはとても難しかったので。『魔界村』【※】とか(笑)。

(画像は魔界村 | Wii U | 任天堂より)

ウチには『魔界村』を2、3周するアシスタントがいましたけど、それは横で見ているだけでした。要するに、僕は普通の人なので、ゲームに青春を捧げた人たちのようにスゴいプレイができるわけではないですから。

一般人がストレスがかかったときに、ちょうど気持ちよく抜けられるというのにハマったんじゃないかなと思います。ゲームバランスっていうんでしょうか、僕はよくわからないですけど。

──ということは、ゲームをやり込まれるというよりは、余暇に友人と一緒に楽しく遊ぶといった楽しみ方ですか?

三浦氏:

最初はそうでした。でも漫画家になっちゃうと余暇が限られすぎていて(笑)。

『ゼルダ』でアクションRPGが好きになったんですけど、そのあとハマったのはどちらかというと、シミュレーションRPGなんです。アクションだと、やっている間に疲れ切っちゃうんですよ。だから余暇のときに、チェスみたいに少しずつ進める感じで遊べるシミュレーションRPGがちょうど良かったんだと思います。

──シミュレーションRPGというと、『ファイアーエムブレム』ですか?

三浦氏:

いえ、最初にハマったのは『ヴァンダルハーツ』【※1】ですね。内容が小難しくて、大人がやるようなゲームっぽく見えたんですよ。国の中の内政がどうだとか、戦争をやるときに相手の国はどうだとか、すごく細かく作られていて。これは子どもだましじゃないぞ、とだまされまして(笑)。

(画像はヴァンダルハーツ 〜失われた古代文明〜 | ソフトウェアカタログ | プレイステーション® オフィシャルサイトより)

それをすごく楽しく遊んだあとにハマったのが、『伝説のオウガバトル』【※2】ですね。あれは自分で部隊を作って進ませて、ぶつかると勝手に戦いだ出すというのが変わっていて、すごく印象に残っています。

それ以外に、『サクラ大戦』【※3】やギャルゲーもチョコチョコとやっていました。

(画像は伝説のオウガバトル | Wii U | 任天堂より)

※1 『ヴァンダルハーツ』

1991年にコナミ(当時)から発売された、初代PlayStation用のシミュレーションRPGで、正式タイトルは『ヴァンダルハーツ?失われた古代文明?』。1997年にはセガサターン版も発売されたほか、2000年には続編となる初代PlayStation用ソフト『ヴァンダルハーツ2〜天上の門〜』が発売されている。

※2 『伝説のオウガバトル』

1993年にクエストから発売された、スーパーファミコン用のシミュレーションRPGで、初代PlayStationやセガサターンにも移植された。松野泰己氏が開発を手がけた『オウガバトル』シリーズの第1作だが、続編の『タクティクスオウガ』とは異なり、本作では複数のキャラクターを集めて編成したユニットによる、フルオートのバトルが繰り広げられる。

※3 『サクラ大戦』

1996年にセガから第1作が発売されたセガサターン用ソフト。ナンバリングタイトルが全5作を数えたほか、外伝的ゲームやアニメ、舞台といった幅広い展開が行われた人気シリーズだ。現実の大正時代とは異なる“太正”時代を舞台に、主人公は特殊部隊“帝国華撃団”の少女たちを率いて戦うことになる。完全新作となる「新・サクラ大戦」の制作が、2018年に発表された。

橋野氏:

三浦先生は『アイドルマスター』【※】をすごく遊ばれていると、僕らの業界で伝え聞いているんですけど(笑)。

(画像はTHE IDOLM@STER WEBより)

※『アイドルマスター』

2005年にナムコ(当時)からアーケードでリリースされたアイドルプロデュースゲームを起点として、コンシューマゲームやスマホゲーム、アニメからライブイベントまで、現在では一大コンテンツとして成長している人気シリーズ。プレイヤーは芸能事務所のプロデューサーとして新人アイドルたちとコミュニケーションを取りながら、彼女たちを未来のスターへと育成していく。

三浦氏:

『アイドルマスター』は、自分で言っちゃったせいで有名になっちゃって困っているんです(笑)。でも僕がやっていたのは、最初の『アイドルマスター』だけなんですよ。

──『ドラゴンクエスト』や『ファイナルファンタジー』などのRPGはどうでしょう?

三浦氏:

『ドラクエ』や『FF』ってファミコンの頃、つまり僕がマンガで潰していた高校時代に有名になったものじゃないですか。だからなんとなく通り損ねちゃったんですよね。

『FF』はCGのレベルが飛躍的に上がったときに、一回やってみたのかな? でもその後、イケメンだらけになってからは、やらなくなってしまいましたね。

──ファンタジーRPGは意外とプレイされていなかったんですね。

三浦氏:

すいません(笑)。でも『女神転生』や『ペルソナ』も、大きなくくりでは十分にファンタジーだと思いますよ。ネタに使っている神様のこととか、すごく詳しく調べられているので。

橋野氏:

ただ、現代劇のローファンタジーというジャンルなので。

三浦氏:

ファンタジーも時代に合わせて作られるものだから、現代の若い子に必要なファンタジーとなると、たぶんそちらのほうが正当だと思いますけれど。僕がやっているのは古典ですから。

──まさにこの企画のテーマになるんですけど、現代の日本で描かれているファンタジー世界にはお約束というか、多くの人が共通してイメージするファンタジー像みたいなものがあると思うんです。

三浦氏:

それはおそらく『ドラゴンクエスト』ですよね。『ドラクエ』から入ってきた人たちがファンタジー物を作ると、そういうふうな流れになるんじゃないでしょうか。

──橋野さんたちが新作でやられようとしていることは、そこをいったんリセットしてみようということだと思うんです。

橋野氏:

三浦先生ご自身は「ファンタジーのスタート地点がゲームじゃない」とおっしゃっていましたが、『ベルセルク』が登場して爆発的にヒットしたときに、『ドラクエ』『FF』からファンタジーに入った人たちこそが、このダークファンタジーに夢中になったと思うんです。

僕が『ベルセルク』でビックリしたのは、魔法が基本的に出てこなくて、主人公は大剣の“ドラゴンころし”を振るって、物理的な強さで状況を切り開いていく。しかも主人公はずっと試練を受けていて、普通なら見たくないものをずっと見せられている。

そこにあったのはとにかく、『ドラクエ』や『FF』で僕らが味わったファンタジーとは、まったく違う世界だったんですね。

普通はみんな、こういうものは見たくないんだと言われるのが常識だったはずなのに、みんなが夢中になって『ベルセルク』の世界に引きずり込まれていった。その様子を僕は当時の読者として、目の当たりにさせてもらっているんです。

なので今回、『ドラクエ』『FF』とは違う流れのなかで、ファンタジーは人にとってどういうものなのか、なぜファンタジーは人々から渇望されるのかということを考えたときに、じつは10年前、20年前に、三浦先生がすっかりそれを成し遂げられているように思うんですよ。

僕の世代から言わせてもらえば。

三浦氏:

たぶん世代ごとに、そのときメジャーだったものがみんな違いますから。そこで古いものが新しく見えたり、興味を感じたりということなんじゃないでしょうか。

橋野氏:

でも懐かしさを感じながらも、その当時の流行りの漫画のおもしろさも、両方ある感じだったんですよ。

僕は小学校の頃に『デビルマン』【※】に夢中だったんです。永井豪先生の、異世界が現実に侵入してくる怖さと興奮みたいなものを、『デビルマン』という作品で味わったんです。

※『デビルマン』

もともとは永井豪氏の『魔王ダンテ』をベースとした、TVアニメの企画として考案された。だが、1972〜1973年にTVアニメと同時進行で永井氏自身が執筆した漫画版は、デーモン(悪魔)に恐怖心を煽られた人間たちがヒロイン一家を惨殺し、ついには人類が滅亡した世界で悪魔と天使が最終戦争を繰り広げるという、TVアニメとは異なる黙示録的な内容へと発展した。その衝撃は、国内外のクリエイターたちに対して今もなお、多大な影響を与え続けている。

三浦氏:

だから『女神転生』シリーズなんですね。

橋野氏:

それもあってアトラスという会社に入ったんですけど。『ベルセルク』という作品にはそういった世界観に通じるエッセンスも感じていたんですよ。

三浦氏:

僕も永井豪さんにはさんざん影響を受けましたから。

『ポケモン』と『ベルセルク』では、モンスターに対する考え方がまったく違う

橋野氏:

じつは僕以上に、アートデザイナーの副島が『ベルセルク』の大ファンなんです。

副島氏:

三浦先生の前だから言うわけではないんですけど、自分には何度も読み返したくなる漫画がいくつかあって、そのうちのひとつが『ベルセルク』なんです。本当に何度も何度も読み返させていただきました。じつは『月刊アニマルハウス』【※】を買っていて、第1話から読み始めたんです。

|

※『月刊アニマルハウス』

1989年に白泉社によって創刊された月刊マンガ雑誌。1989年10月号の同誌で『ベルセルク』の連載が開始されている。

橋野氏:

信者が出現しましたね(笑)。

三浦氏:

あんな分厚い雑誌を買ってたんですか!? 置く場所に困りませんでした?(笑)

副島氏:

自分は橋野よりちょっと下の世代なんですよ。だから永井豪先生で育ってはいないんです。藤子不二雄先生の作品で育って、気がつくとロードス島にいたみたいな、クリーンなほうで育っていたので(笑)。

だから『ベルセルク』を見たときに、イチから構築されるファンタジーの最初の部分を拝見したときの衝撃が忘れられなくて。その後で傭兵の話になったときも、中世のヨーロッパといっても王族の話だけじゃないところのリアリティに感銘を受けて。

三浦氏:

恐縮です。『ベルセルク』を描き始める上では、さっきお話しした「むかしむかし、あるところに」をどうリアルに描くかという点で、かなり苦労したんです。

ファンタジーの世界は想像でいくらでも作れるし、それがファンタジーの真骨頂だと思うんですけど、現実と地続きのリアルな世界を描くというのが、じつはいちばん難しくて。いろいろ資料を漁ったり本を読んだりしました。

『ブレードランナー』でレプリカントをやっていたルトガー・ハウアーっていう俳優がいるじゃないですか。彼が主演した『FLESH+BLOOD』【※1】という、すごくマイナーな映画があるんですよ。

レンタルビデオ屋さんの棚に置かれていて、たまたま借りたんですけど、中世の傭兵たちが主人公になっていて、その世界観にすごく感銘を受けまして。

(画像はAmazon.co.jp | グレート・ウォリアーズ/欲望の剣[Blu-ray] より)

中世のヨーロッパというのはこういう世界観で、傭兵たちはこんな感じで戦争を商売としてやっていたんだというのが、すごくよく描かれている映画なんです。黒ガッツ【※2】が最初に登場した頃は『マッドマックス』の雰囲気でやっていたんですけど、鷹の団【※3】の雰囲気や、彼らが生活している世界観をちゃんと描かないといけない章に入ったら、あの映画を参考にしたりしましたね。

※2 黒ガッツ

『ベルセルク』第1巻で主人公のガッツが登場した当初は、漆黒の甲冑を身につけて、人間が人ならざる存在に転生した“使徒”を狩る謎の剣士として描かれていた。この時期のガッツを三浦氏は“黒ガッツ”と呼んでいる。

※3 鷹の団

傭兵見習いとして育ったガッツは、少年時代に数々の戦場を渡り歩くなかで、傭兵団“鷹の団”を率いるグリフィスと出会う。ガッツはグリフィスとの対決を経て“鷹の団”に入団し、彼と行動を共にする。

橋野氏:

リアリティと言えば、『ベルセルク』はモンスターの扱いがものすごく丁寧ですよね。たとえば最初のほうでゾッド【※】が出てくるくだりだと、まず最初に普通の人間たちの世界の話があって、そのなかで少しずつゾッドの存在が描かれていって、だからこそゾッドが怪物の姿に変身すると、ものすごく怖くなるという重さを感じました。

※ゾッド……傭兵たちの間で無敵と恐れられている伝説的な戦士。ゾッドは“使徒”として不死の存在になっており、使徒の正体を現した際には直立した牛のような巨体となる。

(画像は『ベルセルク』26巻152ページ、40巻130ページより)

僕らゲーム世代だと、モンスターというのは基本的に、自分の育てたユニットが武器や魔法を装備して倒すための相手として機能するものなんです。乱暴にいうと道具というか、そういった存在だったモンスターを、改めて丁寧に扱い直したみたいなところに、新鮮味を感じましたね。

副島氏:

本当にそうですね。

橋野氏:

人間の感じる不安や恐れみたいなものが、日本では鬼と呼ばれていたように、西洋でもそういうものを具現化するものとして、モンスターが存在していて。三浦先生が描くモンスターは、そういった正統な形のモンスターですよね……と言ったら生意気なんですけど。

三浦氏:

誠に恐縮でございます(笑)。とりあえず自分がやったことについて語りますと、要はゲームが僕の青春時代にちょうどなかったおかげ、と言っちゃったら、ゲームを作っている方々に失礼かもしれないですけど。

僕の青春時代にゲームがなかったせいで、モンスターがカテゴライズされて分析されて並べられているような世界観、要はモンスターの能力を数値で表すといったものが、僕のなかには浸透していなくて。そのおかげのような気がするんです。

永井豪さんのマンガでさんざんおっかないものを見せられて育った僕が、じゃあ自分がファンタジーのマンガを描いて食っていこうと思ったときに、まず最初に考えたのは、モンスターというものの原点を、自分なりに洗い直したんですね。

民話や寓話に登場するモンスターは、いったいどういうものとして扱われているのかと。

それで出た答えが、やっぱり人間の恐れの具現化だったり、人間の心がおかしくなってしまう一線を越えてしまったら、それは怪物や鬼だという扱いになっていたり。そういうところなんだというのがわかったので、そこをしっかりやろうと思ったんです。

副島氏:

なるほど、そうなんですね。

三浦氏:

じつは『ベルセルク』の最初のアニメ【※】を作ったのが、当時ちょうど黎明期だった『ポケモン』のアニメを作っていた会社なんです。『ポケモン』みたいに明るいファンタジーと『ベルセルク』みたいなものを両方担当する会社になっていたんですけど(笑)。

(画像は剣風伝奇 ベルセルク | アニメ動画見放題 | dアニメストアより)

その当時に僕が思っていたのは、『ポケモン』と『ベルセルク』ではモンスターというものに対する考え方がぜんぜん違うなと。つまり“モンスター”というキーワードをどう受け取るかですね。

僕はモンスターを字面通りに考えて、人間の心の闇の部分を具現化したものとして扱うのが、モンスターの正当な流れだと思っていたんです。でも『ポケモン』はそこからいきなり飛躍して、モンスターであっても可愛いという。

実際にはいない生物で、みんなのお友達ですよ、というところにモンスターを持っていったじゃないですか。それまでの“モンスター”という言葉とは、まったく違うものですよね。

僕の場合はそこに飛躍できなかったんですよ。というか、興味がそっちに向かなかったんです。