馬場隆博流ブランディングは「クリエイターとブランドを前に出せ!」

──Keyに限らず様々なブランドを世に送り出してきているわけですが、ブランディングについての馬場さんのお考えもお聞かせください。

馬場:

一つはクリエイターを立てることですね。

『Kanon』の頃の美少女ゲーム業界の悩みとして、結果を出したスタッフが独立してしまうというのがあったんです。なぜなら会社にいると結局は一社員で、上の言うことを断れないし、好きなものを作れない。

それにくらべて、フリーになると、やりたいことにチャレンジできるし、一気に先生扱い、気に入らない仕事は断れる。マネージメント能力ある人はどう考えてもそのほうがいい。

──確かにそうですね。

馬場:

なので『Kanon』のあたりから、弊社では積極的にクリエイターを前に出すようにしました。つまり社員でありながら、一クリエイターとして周囲に名前を覚えてもらえるようにする。同時に一定レベル以上の社員は、仕事を選ぶことができるようにしました。

つまり社員のセレブ化ですね。こうすることで、結果を出したクリエイターに、自分の好きなものを作ってもらえるような体制にしたんです。

|

──確かにKeyは早くから各クリエイターの名前が前に出ていた印象があります。

馬場:

でも、一番名前を出したがらないのもKeyのスタッフだったんですよ(笑)。

で、まあ、次の段階として、クリエイターを立てた後はブランドを立てる方向に進めたいですから、ビジュアルアーツという名前を出さないようにしました。

パッケージに、チラシやポスター、さらには雑誌での掲載でも、一切ビジュアルアーツという表記をしないように、と。Keyやスタジオメビウス、サガプラネッツなどはそれで成功しましたね。

──ファンとしても、ブランドが前に出ることで、より応援する気持ちが強くなりそうですね。

馬場:

そうでしょう。それで当初はとても感謝されたんですが、最近は逆に「ビジュアルアーツの名前を出しちゃだめですか?」って言われることも増えたんですよ。もちろん理由を説明して、やめてもらっているんですけど、新しいブランドさんなんかはビジュアルアーツの名前を出すことで大手感を出したいらしいんですよね。

ゲームを起動すると、自社ブランドのロゴの前にビジュアルアーツのロゴを出したい、とか。時代も変わったなあと思いましたわ(笑)。

──帰属意識のようなものもあるのでしょうか? ビジュアルアーツの仲間だ!とか(笑)。

馬場:

そんなのと無縁のアウトローみたいなのが集まってエロゲーを作っていると思っていたんですけどねえ(爆笑)。まあ、そういう人ばかりだと面白いけど世間的には風当りが強くて困ったこともありました。

だって『Kanon』のコンシューマー版でキャラに声を入れることになったんですけど、声優事務所さんの対応なんかは今とは比べ物にならなかったですよ。以前も今も、アダルト産業への認識は厳しいものがある。

その意味では、たくさんの関係者のたゆまぬ努力があって、美少女ゲームというものがブランディングされてきたとも言えますね。

──これまでブランディングしていく中で印象に残っているブランドはありますか?

馬場:

そりゃたくさんありますよ。CRAFTWORKとか(笑)。ただ、今の美少女ゲームの厳しさを見れば、ブランディングに成功したところしか残っていないのは明らかじゃないですか。そこでここが印象的だったと言っても、切ないだけですよ(笑)。

──そうかもしれませんね。

馬場:

そういう意味で言うと、僕のブランディング手法は一周まわってもう古い。

今は経営的に成立する仕組みを考えたら、なにより社員の幸福を優先し、そのあとでクリエイターを役員とか経営陣に据え、それから前に出すことをしなきゃならない。簡単じゃなくなってます。

作品でもそうですが、個性よりも完成度、個人よりチームワークですね。なのでブランディングはそれら大勢のチームをまとめる求心力やユーザーから見たコンテンツカラーとして位置づける必要がある。

これはネットによる情報流動性が主な理由ですが、逆に言うとだからこそ、数少なくなってしまった麻枝准のようなクリエイターは希少価値があるし、平板な工業製品にならないよう、ブランディングはより重要になった、とも言えるんです。

|

──そんなブランディングとしてはゲームブランドだけでなく、音楽制作チームのI’veのブランディングというのも馬場さんのお仕事として大きかったと思います。そもそもI’ve【※】との出会いはどのようなものだったのでしょう?

※I’ve

北海道札幌市に本拠地を置く音楽制作プロダクション。美少女ゲーム音楽も数多く手がけている。Key作品の音作りにも参加し、その作品世界を盛り上げる楽曲を提供している。

馬場:

また昔ばなしか(笑)。フランチャイズを始めたときに「ゲームを作りたいんです」「北海道です」と連絡があったので、札幌に行ったんです。

ところがこれがひどいゲームで、立ち上げた途端に「はいはい、こりゃダメですね」という感じだったんです。ところが音楽はいいモノを作っていた。当時のエロゲー音楽はまだレベルが低かったんです。その中で彼らの音楽は、すでに一般の音楽業界のレベルに達していたんですね。

──それを聴かれて、いける!と判断されたんですね。

馬場:

いや、実はCDをもらったんだけど、聴いていなかった(笑)。ただ、UYE!に渡しておいて、ある日、「こないだ渡したCD、どうやった?」と聞いたら、「よかった」というわけですよ。

UYE!は音楽についてあまり褒めないヤツで、そいつが「よかった」と言うなら、じゃあ聴いてみようかな、と。そしたらこれがいいんですよ。ならばと『Kanon』の主題歌を任せてみたら「イケてるやん!」って曲ができてきたんですね。

──あのサウンドがOPから聞こえたときの感動はすごかったですよね。

馬場:

そうそう。それならほかの楽曲も聴かせてもらうことになったら、ブルーゲイルさんとか北海道のエロゲーメーカーに、けっこういい曲を提供しているんですよ。でも、みんな秘蔵音楽外注みたいな扱いにして名前がぜんぜん出てこないから、音楽制作チームとしての知名度がない。

「これじゃダメだから、ブランディングは任せろ」ってことで、I’veという名前とロゴを作って、パッケージに貼ってもらおうよ、と。さらに楽曲の著作権は譲渡せず、I’veが留保する契約書を作り、楽曲が一定数たまったらCD化して販売する、というビジネスモデルを作ったんです。そのCDが大ヒットして一世を風靡しました。

──そうなるとI’veに関してはブランディングだけでなく、完全にプロデュースした感じなんですね。

馬場:

いやいや、それだけじゃなく、I’veも頑張ってくれましたから。

そして『Kanon』の主題歌以降、「ゲーム主題歌でもこういう音楽業界とそん色ない物が作れるんだ」「OPムービーがあればゲームを宣伝できるんだ」ということが知れ渡り、I’veにもたくさん発注が来て、その後に同じようなクオリティーの主題歌を作れる音楽チームがあらわれ、今でも美少女ゲームには主題歌やOPムービーというものが当然のように作られているわけです。

──その美少女ゲームから始まった主題歌やOPのクオリティーというのは、今のTVアニメにも大きな影響を与えているように思えます。

馬場:

クオリティーとしては、そうかもしれませんね。ただ、僕のOPムービーについての着想は『To Heart』ですよ。あれを見て「このクオリティーを上げていけば、大きな武器になるな」って感じましたから。

|

──音楽でいえば、大会場を使用してのライブイベントというのも、ビジュアルアーツが業界内に先駆けて仕掛けた企画と言えます。これは、どういった狙いからなのでしょう?

馬場:

最初はI’veがやりたいと言ったからです。ただ、最初は500~600人規模の会場でKOTOKOライブをやりたい、ということでした。

それでやらせてみたのですが、実際に見ていると、自分ならもっと大きな会場でできるな、と。それでライブ企画はもちろん、グッズ販売やライブの演出などを自分でやっていくうちに、監督もやるようになったわけです。

──実際に武道館ライブなどを成功させていますし、会場内の盛り上がりは本当にすごいレベルでした。行けるという手ごたえは、どこで感じられたんですか?

馬場:

それこそ2005年の『I’ve in BUDOKAN 2005 〜Open the Birth Gate〜』で武道館公演を成功させたときですよ。

もちろん「いけるんやないかな」という見込みはありましたが、その一方で武道館という大箱ですから「どうなるやら」という想いもありました。でも、当日のお客さんの盛り上がり方を見て、「このジャンルの音楽、いけるぜ」と確信しましたね。

──当日までは確信は持てていなかったというのは驚きです。

馬場:

僕は事業家なので、いろんなことに手を出すんです。

その中で残るものと消えていくものがあるわけで、結果としていいものが残っていくわけです。だからチャンス、きっかけは逃さない。「これ、やりませんか?」という話があれば、できるだけ前向きに取り組んでいくという姿勢は、他の社長さんたちと同じように持っています。

直接ファンと交流できる──イベントの最前線にいる理由

──イベントと言えばコミケ。毎年冬に参加されていますが、実は参加自体はそこまで早くないんですよね。

馬場:

2002年ですね。そもそも企業ブースも初期にはなかったですよね。できた理由はコミケット準備会さんの戦略ですよね。

企業の二次版権で盛り上がっている同人を快く思っていない企業もいる中で、ならば巻き込んでしまおう、と。ビジュアルアーツは最初静観していたんですが、そこにうまく乗っていったのがLeafさんで、「ゆりかもめの駅まで二往復の列を作った」とか伝説を生んだ。僕はそれの真似をしただけです。

──とはいえ、あれだけの人気ブースで、社長自ら列整理をするというのは、なかなかできないことだと思います。

馬場:

僕は何事も自分の目で見て判断する主義。だからコミケにも自分で行き、お客さんの顔を見る。そうする中で、「コミケは参加する価値があるな」と判断できるんです。

|

──確かに直接ファンと接するというのは価値があることだと思います。

馬場:

実はビジュアルアーツとして大会場型イベントに最初に参加したのはコミケではなく、『Kanon』発売の3カ月後くらいに開催された大阪OMMビルでの企業イベントなんです。

その時に待機列が会場を2周して、持っていったサントラCDが10分で完売したんです。その時にイベントでグッズを販売するというのは成立するんだな、と判断したんです。それでコミケも出てみよう、と。

ただ、うちはKeyだけで出展するわけにはいかない。ビジュアルアーツとしての出展方法──大きなブースを借りて、各ブランドのグッズを用意して販売するという方法を調整するのに1年かかりました。

──先ほども伺いましたが、コミケでは毎年ファンの方と直接お話をされていますよね。

馬場:

コミケはもちろんですけど、KSLライブのような場所でも、できるだけお客さんと交流するようにはしています。実際にお客さんの顔を見て、話をする。そのことで得られること、学べることは多いんです。

日本橋や秋葉原でゲームを買ってくれている人の声を流通会社を通して耳にしても、本音は聞こえてこない。ネットやツイッターも本音のようでじつは過激な悪口しか目立たない。でも現実はその中間にある。

そんな中で、どんな人が自分のお客さんかわからないのはマズいって考えていたときにOMMビルでのイベントがあった。コミケにも参加することになった。そこでお客さんと触れ合うことで、どんなことを考えているのか知ることができる。これは大きいんですよ。だから今でも続けているんです。

──具体的に、どういったことを聞くのでしょうか?

馬場:

お客さんの興味を持っていることですね。「あの作品は、いつでるんですか」とか「この作品のこのCGがよかったです」とか。ゲームの感想とか、作っている側が意識していなかったことを言ってもらえたりもするわけです。

視聴率調査のように何人かの意見をかいつまんで聞いていると、全体像が見えてくるじゃないですか。だからイベントで話を聞くことは大事だなって思います。

──それはアンケートはがきとかネットアンケートのような定量調査では得られない情報なんでしょうか。

馬場:

アタマのいいひとは、そうするんじゃないかな。定量調査で情報を得て、ビジネスに上手に反映させる。でも、僕はばかだからそれだと魂が揺さぶられない。言葉の持つ熱さを感じることで、「ああ、これはやってあげなきゃな」って思うこともあるわけですよ。

で、民間企業だから社長がどう思うかによって会社は変わるし、社員も変わっていく。それがあるから、イベントスタッフは必ず社員を連れて行くんです。業者に頼んだらなんにも残らない。

──直接お客さんの顔を見る機会を作るわけですね。

馬場:

うちみたいな会社は、感情的な人間が多いんですよ。「こんな数字が出ているよ」と見せてもピンとこない。そもそも僕がピンとこない(笑)。でも、コミケで長時間並んでいるのに、目をキラキラさせながらグッズを買っていってくれるファンを見れば、やはり何かを感じるんですよ。

|

「読む」のではなく「会う」「聞く」で情報収集

──お話を伺っていると、「人と会う」ことをとても大切にされているように思えます。

馬場:

そうですね。調べることがあっても、詳しい人と何人か会って話を聞くことの方が、自分が得るものは多いかもしれませんね。

これが面白いもので、趣味で調べごとをするときってネットとか本が早いんですよ。でも、ビジネスのことや「社長業とは何か」みたいなことって、少しならネットや本にもありますが、結局本当にほしい情報は書いていないんです。いろんな人と話したほうが、大切なことを知ることができます。

──確かに誰かについての情報を得ようと思った時、その人が書いた本を読むより、直接お会いしてインタビューしたほうが、より理解が深まることが多いですね。これはなぜだと思いますか?

馬場:

本から得たモノでは魂に届かないのですかね?その人の表情、一緒にいる時間、伝わってくる熱量……そういうニュアンスのようなものが伝わってこないからかもしれません。

それと、やはり本やネットだとかけることと書けないことがあるじゃないですか。でも、しゃべっていると、つい書けないことを言ったりしますよね(笑)。

|

──そういう、情報に詳しい人は、どのように探されているんですか?

馬場:

そこもやっぱり「人に聞く」ですね。たとえばソシャゲーを調べなければいけない時には、「ソシャゲーってどこで調べればいいの?」って聞いていく。

──その意味では、馬場社長がツイッターに積極的に取り組まれているのも、情報集めという意味があるのでしょうか?

馬場:

え?ツイッターに力を入れていたのは、ずいぶん前までですよ。最近は『情熱大陸』見ての感想ツイートくらい(笑)。

まあね、ネットはもはや本音の世界ではないんですよ。公共性が出てきてしまったから、建前の世界になっている。社長とか芸能人なんて、もうなにもネットで本音は言えない。だからどうしても熱が入らないんです。

──そんな中で馬場さんは、どういったところでひとの本音を触れ合うようにしているのでしょう。

馬場:

ツイッターだと、僕は最近いかにやんわりと本音を伝えるか頑張ってます。きついことを、ちゃんとオブラートに包んで、でもしっかり読めば伝わるようにする。同じように、他の人の書き込みにも、なんとか本音をくみとろうとします。

あとは……LINEですね。できるだけ多くの人、面白そうな人といろいろやり取りをするようにしています。ただ、情報を得たいからと言ってやたら同じことを大人数にばらまくのは嫌われるので、気をつけていますが。

|

──LINEは本音が出ますか?

馬場:

他のツールよりも人間関係が出ますよね。僕、ネットでは自分の発信に縛りをつけているんですよ。「皮肉と当てこすりは禁止」……もちろんLINEでも同じです。LINEはスクリーンショットをいつ公開されても恥ずかしくないようなやり取りをしないと(笑)。

──お話を伺っていると、馬場社長がニュアンスというものも含めて、様々な人から情報を集めて、ビジネスチャンスを得て、判断されているということが伝わってきます。

馬場:

僕はばかなので(笑)。ビッグデータってなんですか状態。しかも、僕は情報をもらっても、すぐに回答を出せないんですよ。いくつかの情報が頭の中にストックされていって、何かのテーマを考えているときに、そのストックされた情報が繋がって、「こうすればいいんじゃない?」というのがやっと出てくる。ええ、まさにポコンと出てくる感じ。

問題意識は常に持っているんで、それがあるときに、ふと出てくる。結局ひらめきみたいなもので、あまり論理的に結論を出しているわけじゃないんですよね。

「IP(原作版権)」を創り「ムーブメント」をおこす会社に──令和のビジュアルアーツ

──今後のビジュアルアーツについてもお話を伺っていきたいと思いますが、18禁ゲームから始まったビジュアルアーツが一般ゲーム作品をリリースし、ソーシャルゲームやアニメ原作など、様々なジャンルに進出しています。今後の展開として、どのような方向を目指されているのでしょう?

馬場:

まずひとつ言えるのが、「パッケージのPCエロゲーは、ビジネスとしてもう終わり」ということ。なので、それ以外を考えるのは当然ですよね。私が今やろうと考えているのは、IP、つまり知的財産としての原作版権を作るということですね。

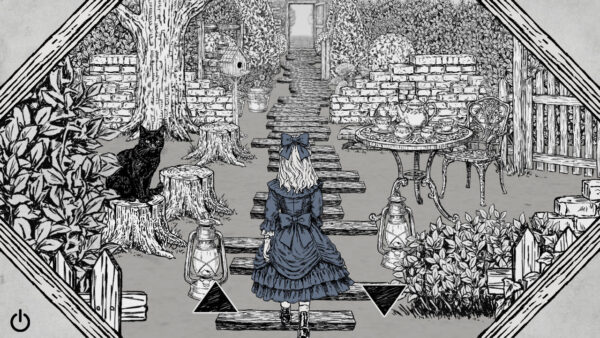

──それは『Angel Beats!』【※】のような展開ということでしょうか?

(画像はAngel Beats!-1st beat-より)

馬場:

私にとって『Angel Beats!』はエポックな出来事だったんです。それまでは『Kanon』にしても『AIR』にしても『CLANNAD』にしても、ゲームを作って、それを原作としてアニメ化しました。

ところが『Angel Beats!』は麻枝准にシナリオをやってほしいというオファーがアニプレックスさんからあって、麻枝も受けたい、と言う。となれば、これを前向きなビジネスにしていくにはどうしたらいいか……そこで思いついたのが「『Angel Beats!』というゲームはある!」という認識を持つことでした。

──『Angel Beats!』のPCゲームはアニメの後でしたよね。

馬場:

はい。しかしアニメ原作を創るというのは大変な作業です。単にシナリオだけでなくて、キャラクターや世界観をつくり、声優さんを決めて、主題歌もつくる。それはもはやゲームをつくるのと何ら変わらない作業ですから、単にシナリオやキャラデザを頼まれた、という認識では問題があるだろうと思ったわけです。

そこで僕らの頭の中に、麻枝准の頭の中に「『Angel Beats!』という原作ゲームはあるものと前提して、契約書を作ってください」、とお願いしました。つまり原作としての『Angel Beats!』を麻枝がつくり、その原作権はビジュアルアーツが持つ、ということですね。

なので、「アニメ『Angel Beats!』も、原作『Angel Beats!』の版権許諾作品です」となるわけですね。

──なるほど、原作権をビジュアルアーツが持つ契約ということですね。

馬場:

そうそう。物語という原作がまずあって、そこからキャラクターやシナリオ、音楽が生まれ、アニメ作品になっていく。

もちろんアニメに際しては監督さんがいて、アニメ演出というすごい経験と才能でもってアニメ作品にしていくわけですけど、原作だって重要な起点じゃないかと思うんです。そこがしっかりしないと二期三期でブレたりもするし、作品としての最終到達点みたいなものをめざせなくなる。コンテンツが無数にある今だからこそ、原作をしっかり創るという概念があってもいい。

だから「原作:ビジュアルアーツ」という契約にしてくれ、という話でまとめました。

|

──新しい契約形態ですし、ビジネスモデルでもありますね。ただ、アニプレックス側としては、IPを持てないというのはリスクを伴う契約だと思いますが、どこにメリットを感じられたのでしょう。

馬場:

そこはアニプレさんの度量のおかげとしか(笑)。ただもちろんアニメとしての版権、IPはアニプレさんのものですよ。うちはあくまで原作とシナリオと音楽だけですから。

怖いのは作ったコンテンツの評価ですよね。「ビジュアルアーツがめちゃくちゃわがままな契約を言ってきて、腹立つこともあったけど、出来上がったものは売れたよねえ」「音楽もめちゃくちゃ売れたよねえ」ってならないことには成立しない(笑)。そのために、僕らも頑張っていい原作を作らなければいけないわけですけどね。

ただ、それはこれまで原作となったゲームを作るのと一緒です。世界観やキャラクター、物語や音楽は麻枝らクリエイターが作るわけですし、全体としてチームビジュアルアーツが責任を持つわけですからね。

──ネットTVやゲームなどでも同様なのですが、最近は出資元ではなくデベロッパー側に権利が残るような契約でないと成立しないケースが増えています。これは世の中の流れなのでしょうか?

馬場:

そうだと思いますね。出資者や制作会社は過去をふりかえらずどんどん次の作品をつくる。一方開発会社はゆっくり何年もかけてコンテンツを展開発展させていく、というのはそれぞれの会社の性格上正しいような気がしますよ。

アニメ制作会社は売れるアニメをつくり、僕らはその版権で二次創作したりグッズなどを展開する。もちろん、この過程でアニメ製作委員会にも利益はちゃんと還元する。で、お互いWin-Winになれる。

原作会社が権利を有効に活用することで、アニメ会社もゲームメーカーも、みんなが利益を最大化させる。全部を自分だけでやろうとするのは、結構大変ですよ。

──例えば今後『Angel Beats!』のアニメを様々な形態で配信しようとも、その権利はアニプレックスにある?

馬場:

当然そうですよ(笑)。アニメ『Angel Beats!』はアニプレックスさんと監督、そして製作委員会のものですから。

パッケージゲームへのこだわりも、原作者であり続けるために

──そういう新たな取り組みを行なわれていながら、と言うのも変ですが、昨年『Summer Pockets』というゲームをパッケージ商品としてリリースされました。これは昨年のPCゲームを代表するヒット作となったのですが、なぜパッケージ発売にこだわったのでしょう?

馬場:

それはもう、PCゲームというビジュアルノベルでしか味わえない感動があるからですよ。

|

──具体的には、どういうことなんでしょう?

馬場:

キミがいまさら聞く!?(爆笑)

──いやいや、馬場さんのお話を初めて見聞きする人もいるわけですから(笑)。

馬場:

自分がその世界の中に本当に存在して、女の子と会って会話している感じ。つまりは感情移入。でも、これはビジュアルノベルで感動した経験のある人にしか、わからないものかもしれませんね。

──わかります!

馬場:

自分が世界の主役になっていると実感できるメディアってゲームしかないんですよ。だからいまだにPCゲームのファンがいるわけです……買っているかどうかは、わからんけどね(笑)。

自分が世界の中を動き回って女の子と出会って会話をする。関係性を作った女の子と試練を一緒に乗り越えて感動する。アニメでも小説でも、この体験はできないんですよ。PCゲームにだけ、それがあるんです。これが僕が『Kanon』で学んだことでしたけどね。

──『Kanon』での気づきが、19年後の『Summer Pockets』まで続いているんですね。

馬場:

もちろん『Kanon』の前から気づいているスタッフはいました。熱く語っていましたけど、僕は当時、ぽかーんと聞いていただけ(笑)。でも『Kanon』で「これのことか!」って。

話を戻しますが、「僕らはなんで集まってチームとして作品作りをしているか」と言えば、チームでしか作れないものを作っているから、なんですね。シナリオライター、イラストレーター、プログラマー、音楽家と、様々な個性が集まってものづくりをしている。

これを続けていくには、求心力が必要で、その求心力は何かといえば、やはりゲーム作品なんです。だからPCゲームは終わりなんだけど、僕らは作り続けなければならない。そうして作ったものが求心力になるから、「あそこに原作を任せよう」ということにもなるんです。

──ビジュアルアーツの核には、やはりPCゲームが必要なんですね。

馬場:

今は売れないけどね。だから修行みたいなものなんですよ。みんなで集まって、苦しい思いをしてPCゲームを作る。もう少しかかるね、PCゲームがなくても求心力を持てるようになるまでに。多分あと数年かかる。

|

──馬場さんとしては、PCゲームというフォーマットからは離れたいと思っているんですか?

馬場:

自社でPCゲーム以外も作っていますよ。PCゲーム最大の問題点は「長すぎる」ということです。もはや40時間もかけてゲームをプレイすることを、世の中は許してくれない。40時間かかるから表現できるものもあるんだけど……。

そこは紆余曲折、試行錯誤ですね。アニメという形がいいのか、もう少しビジュアルノベルで頑張るのか。

──例えば馬場さんが求められてきた「感動のスイッチ」「泣きのスイッチ」というものなんですが、スマホゲームなどに移行するのかな?とも思いましたが、そうはなっていない現状がありますよね。

馬場:

スマホの画面じゃ、何十時間も読めない。だからどうしてもPCや据え置きゲーム機になるんです。実はNintendo Switchに期待したんですけど、あっちも携帯ゲームの方に舵を切りましたしね。

──Steamでの海外展開などはどうなのでしょう?

馬場:

Steamではよく売れています。皆さんが思っているより、桁が多いでしょうね。

ただ、嗜好品としては、クラシック音楽みたいなもんなんですよ。ファンを選ぶ。好きなのは全ユーザーの2%くらい、とか。だからそれだけでビジネスを成立させるのは難しい時代になっているんです。もちろん、それを理解した上で、可能な限りグローバル化を目指してはいきます。

実際に美少女ゲーム業界でうまく回っているところは、それ以外にも基盤を持てているところでしょう。ビジュアルアーツもゲーム制作・販売だけでなく、グッズの制作・販売や音楽ライブイベントなど、いろいろ手掛けていますから。そこは時代の流れでもありますよね。

──そのような時代の流れですが、令和のビジュアルアーツの展望をお聞かせください。

馬場:

「あらゆるメディアで原作を持つ」というところでしょうね。

もちろんPCゲームやソーシャルゲームといったジャンルでは、原作だけでなくゲーム制作を行なっていきます。しかし、最も得意とする原作という部分で、様々なメディアに提供していくことになるでしょう。原作というのは世界観、シナリオ、キャラクター、音楽などすべてをパッケージしたものですね。

──バラバラではうまくいかないですか?

馬場:

その場合、まとめる人──アニメの場合なら監督ですね、その人の力量次第になります。ただ、やはり一人の人間が作れるものには限界があるんです。ディズニーを見ていても、そうですよね。だからチームで、よりクオリティーの高い原作を作っていく。今後はそういう時代になっていくと思います。

ひとりの才能が生み出すクリエイティブというのは尊いです。尊いですが、量産はできない。

|

──とはいえ、ビジュアルアーツも28年間続く中で、強いチームを作れるだけの個性が集まってきている。その強さというのはありますよね。

馬場:

そうですね。一番大事なのは「何を作るべきか」という価値観の共有。

たとえば一流のクリエイターを日本中から集めてくればいいものが作れるのかといえば、そんなことはないでしょ? 作品を作るためにだれが責任をもってまとめていくか。

それを個人だけに任せると、多大な消耗という結果になってしまうから、そこを会社が請け負っていくということですね。そのために必要なのが、会社としての価値観の共有なんです。

──馬場さん個人として、今後やってみたいことはありますか?

馬場:

まあ、個人としても、いい原作が作れればってことかなあ。

あとは次世代の育成ですね。今やっているところ。ただまあ、難しいですよ。帝王学──社長しかしてはいけない考え方ってあるんですけど、それができるか。

それとメンタルね。孤独に強いこと。話をしていると、メンタルの強い弱いはすぐわかる。強そうなことを言っていても、自分に言い訳が出るんですよ。「誰が何と言おうと、自分は自分の考えで行きます」とか、そういう考え方をする時点ですでにメンタルが弱い。本当に強い奴はそんな考え方もせず、「当然でしょ」みたいな感じだよね(笑)。

──難しそうですね。

馬場:

まあ、そのあたりはいいじゃない(笑)。

とりあえず令和のビジュアルアーツは、素晴らしい原作を作り、それを出来るだけ多くの、できれば世界中のユーザーに、愛されるコンテンツとして頒布していきます。期待していてください。

──はい。次の作品をお待ちしています。(了)

|

【この記事を面白い!と思った方へ】

電ファミニコゲーマーでは独立に伴い、読者様からのご支援を募集しております。もしこの記事を気に入っていただき、「お金を払ってもいい」と思われましたら、ご支援いただけますと幸いです。ファンクラブ(世界征服大作戦)には興味がないけど、電ファミを応援したい(記事をもっと作ってほしい)と思っている方もぜひ。

頂いた支援金は電ファミの運営のために使用させていただきます。※クレジットカード / 銀行口座に対応

※クレジットカードにのみ対応

【あわせて読みたい】

【ゲームの企画書】エロゲー業界の重鎮アリスソフトのTADA氏が駆け抜けた現場30年。平成に始まり平成に終わった『Rance』シリーズを完結させた「作り続ける人」が向かう先今回、より深く、アリスソフト初期の逸話や、TADA氏のゲーム作りへのこだわりについて、あらためてご本人に話を伺う機会を得た。黎明期の美少女ゲーム市場に飛び込み、まさに手探りの状態から開発を始めたというTADA氏は、どのようにして次々とヒット作を生み出し、急成長していく業界を歩んでいったのだろうか。

アリスソフトとTADA氏の足跡を見つめ直すことで、背後にあるTADA氏の姿勢を浮き彫りにしてみたいと思う次第である。