繊細に綿密に作ったゲームが、ガチャの快感にすべてなぎ倒されていく

──いわゆるゲームクリエイターって、その人の中に少なからず、「プレイヤーに体験させたいもの」があるじゃないですか。

たとえばわかりやすい例で言うと、『ポケモン』の田尻さんは虫取りが大好きで、それをデジタルで再現したい、体験させたいみたいな気持ちがあって、それを実現させる手段として『ポケモン』を作ったと。

そういうふうに、類地さんは自分のゲームを遊んだ人にどういう体験をしてほしいとか、どういう気持ちになってほしい、というものはありますか?

類地氏:

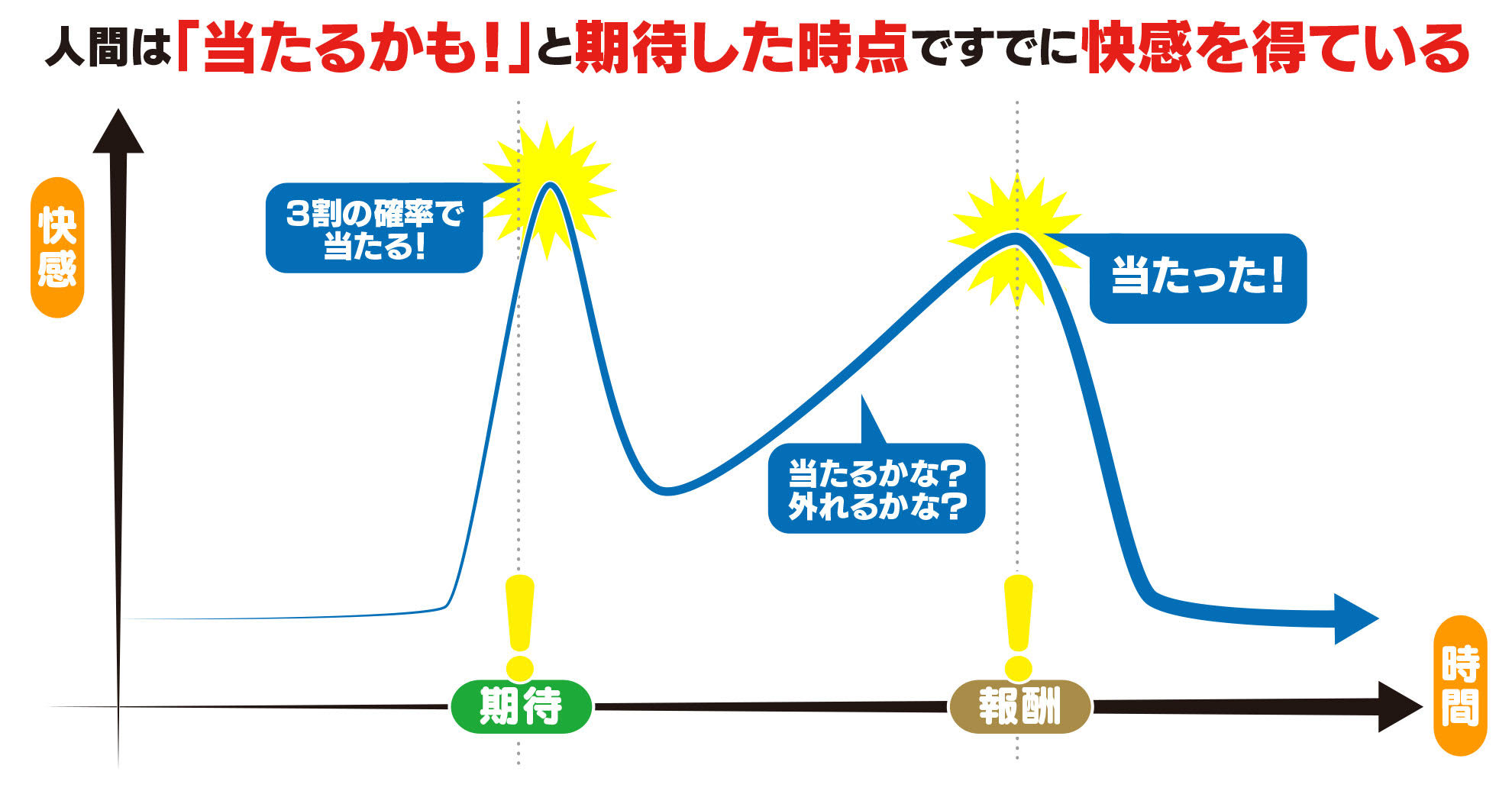

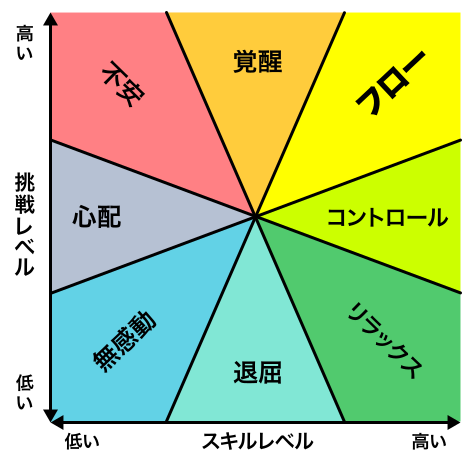

遊んだ人に体験してほしいものとしては、フロー体験【※】という、学習がうまくいっているときに快感物質が出て、記憶がされないという状態です。その結果、すごい楽しかったけど、記憶がされないから時間が一瞬に縮まって感じる、というような。

言い換えれば、「時間を忘れて遊べるほどハマってしまう」ということそれ自体ですね。今回のゲームではそれをコンセプトにしています。

私が本来やりたいこととしては、落とし穴を掘りたいんです。落とし穴にすごくうまくはめてやって、「やったぜ」という(笑)。

anonymous – 投稿者自身による作品, CC0, リンクによる

※フロー体験

心理学者のミハイ・チクセントミハイが提唱した概念。人間がそのときしていることに、完全に没入していて、かつ活発になっているような精神的な状態が「フロー」と呼ばれる。類地氏の解釈では、「チャレンジしている状態」と「高度なスキルを使う状態」の重なったときにフローが発生する。

──なるほど。プレイヤーを「うまくはめてやりたい」ってことですか(笑)。

類地氏:

「世界一の落とし穴を作ってやりたい」みたいな気持ちがあって、それを実現する手法として、想像もしなかった物語とか、想像もしなかった体験を作ってやりたいというのはありますね。

──わかります。たとえば『テトリス』って、全然クリエイティブな意図で作られたわけではなくて。ソ連の科学者が、人間の繰り返し遊んでしまう習性を証明するために作ったという、夢もへったくれもない話なんですけど、結果としては世界で一番遊ばれてるゲームになったじゃないですか。

類地さんはどちらかと言えばそっちよりで、いわばマッドサイエンティスト的な意図をもっているんじゃないかと(笑)。

類地氏:

(笑)。そうかもしれないです。

フロー体験はソーシャルゲームを作っていた時代に見つけて、「おお、これじゃん」って思ったんですけど、そのときはソーシャルゲームの制約によって、そっちに踏み込めなかったんですね。

ソーシャルゲームは、どうしてもこのガチャの快感がベースになってしまうんですよ。ガチャというのはレベルデザインとか、成長バランスというの全部ぶっ壊して、なぎ倒していく。そのなぎ倒す快感を売っているんで、その仕組み自体を崩すことができなくて。

すごくフローに突っ込めて、すごく楽しい成長体験や学習体験が得られるように頑張って作ったのに、それをすべてガチャで吹き飛ばされる、という。「まあいいけど、いいのかなぁ」みたいな(笑)。

だから、フロー体験もフレーバーとしては使えるけど、「これで一本作ってみよう」というところまでいけなかったんです。

──いい話じゃないですか(笑)。ガチャの快感が強烈すぎるゆえに、ほかの部分で工夫してもその快感に負けてしまうんですね……。

類地氏:

本当に繊細にすごく精密に作って、超楽しいゲームを作ったんだけど、SSRに全部吹き飛ばされるという。ありがたいけど、いや、そうじゃないんだけど……という感じですね(笑)。

ソーシャルゲームだと、どうしてもガチャが主で、フロー体験が従になっちゃうんです。その割合はスマホ時代になってから多少良くなったんですけど、とはいえガチャの構造的な呪縛からは未だに逃れることはできなくて。

で、そこを一旦ひっくり返すというか、完全にこのフローのほうに寄せたらどうなるのかということで、昔から作ってみたかったんですね。

──なるほどなるほど、すごく説得力がありますね。だからこそ、非ソーシャルゲームに挑戦してみたかったと。

類地氏:

最高のバランスで作って「おおー、すげー楽しいぞー!」っていっても、ガチャでなぎ倒されて。

儲かるのは確かだし、なぎ倒されたとしても楽しくなるように工夫はしていましたが、それでも「うーん」という感触がありました。

──切ないですね。

類地氏:

まあ、構造上しょうがないんですけどね(苦笑)。なんかもったいないな、というのは正直なところです。

──あるコンシューマのクリエイターさんから聞いた話なんですが、「ガチャとか作ってみたくないんですか」と聞いたら「興味がない」と。で、なんで興味がないかというと、「ゲームデザインの幅が狭まるのが嫌だ」というふうに言っていて。スマホやガチャって、少なからずそういう部分があるのかなと。

類地氏:

実際のところ、ガチャが入っているソーシャルゲームでゲームデザインの幅って、感覚的には70パーセントオフぐらいされるんですよ。

だから、もう戦える場所がないというか。その中でいくら精密に面白いゲームの仕組みを作ろうとしても、結局はガチャの圧倒的な快感に吹き飛ばされてしまう立ち位置なんです。

|

──功罪ですよね。ガチャがそれほどの発明だったというのが事実である一方で、逆にその強烈さゆえに縛りや制約にもなってしまっている。今はまだ大丈夫かもしれないけど、いつかみんながガチャの快感に飽きてしまうときが来たらどうなってしまうのか?と。

そこを解決する発明がないまま、ポストガチャの世界が訪れたとき、業界はどうなってしまうんだろうって話ですよね。

類地氏:

その点については、ガチャを含めて2サイクル作ってしまって、それを並列化させるという方法が今は主流になっていますね。

ひとつがガチャで、もうひとつが別の成長要素や学習要素、たとえば『ドラクエウォーク』なら「歩く」みたいな軸を作って、2サイクルで回すという方法がヒットタイトルに増えてきましたね。

とはいえ、そのふたつめの軸を作るにはものすごくコストがかかるんです。というところでやっぱり引っかかるわけですよ。

──コストがかかるというのは物量的な意味ですか?

類地氏:

えーと、時間とお金の両方がかかりますね。要するに、なんらかの「発明」を生み出さないといけないレベルで、かつ、それでものを作れたとしても、そのタイプのものってプロモーションにすごくコストをかけないとダメなんですね。

クリエイターの中の神話としては「“良いもの”を作ったら売れる」なんですけど、いくら面白くても、認知が足りないので当然売れないわけですよ。

実際に売れる論理は“良いもの×認知度”なので、何らかのプロモーションなり、バイラル的なヒットなりが存在しないと売れないんですよね。

そこに対して、今だと最低でも、ものづくりに5億円、プロモーションに5億円みたいな配分をしないと、そもそも認知されない。

|

──冒頭で「ソーシャルゲームに必要なコストが上がりすぎた」という話がありましたが、開発コストだけでなく、ゲームを認知してもらうためのコストもそれと同じくらい高騰しているわけですね。

類地氏:

ですね。今はその認知コストを払う代わりに、ビッグIPがよく使われていますね。

とはいえ、当たり前ですけど、ビッグIPもまたゲームデザインに制約がかかるんですね。ものによる話ですが、3割から7割、下手すれば8割ぐらいの制約がかかります。

──IPものでもそこまで制約がかかるんですね。

類地氏:

そうです。たとえばゲームの作りやすさでいうと、IPがバトルものだったらやりやすいですけど、バトルじゃなかったら「じゃあパズルにする?どうする?」みたいな話になりますよね。

そのうえで、“ガチャゲー+IP”となると、もうほとんどゲームデザインが介入する幅がないんです。

──ガチャを入れることで7割、さらにIPものになることでさらに3割〜7割の幅が取られるとなると、工夫できる余地は相当少なくなってしまいますね。

ガチャというものがあまりに巨大な発明であるがゆえに、ゲームとしての自由度は狭くなってしまったと。おそらく、多くの人がそこから脱却しようとして、いろいろな取り組みをしたはずなんだけど、たぶん結論としては「いらないよね」となり、今主流の形式に落ち着いたわけですね。

類地氏:

そうですね。つまり、コンシューマゲームに比べて、ソーシャルゲームはキャンバスが非常に狭いんです。

私はそういう状況下で戦ってきて、いくつか成功はしたものの、結局は1割とか2割のわずかな余白でゲームを作ってきたわけです。なので、ゲームデザイン全体の7割や8割までを自由に作れるところに手を出したいなぁ、とずっと思っていたところでした。

──なるほど。だからこそ、ゲームデザインのキャンバスが広いSteamで作ったと。

「制作のためにビジネスを犠牲にする」のは納得がいかない

類地氏:

Steamでゲームを作ろうとした理由には、もうひとつ、ビジネス的な理由もあるんです。

実は私、大学卒業直後に起業しているんですが、一度そこで失敗しているんですよ。2年ぐらいは続いたんですが、それで地元に帰ってきまして。

私にはそのビジネス的なトラウマがありまして、なんというか、「制作のためにビジネスを犠牲にする」みたいなことって、納得がいかないんですよね。クリエイティブもビジネスも両立させないといけないという思いがすごく強いんです。

|

──なるほど。その起業の話についてもう少し詳しくお願いできますか?

類地氏:

大学時代にホームページ作成などを請け負っているウェブ屋さんでバイトしていたんですが、「社内ベンチャーをやってみない?」という話があって。

それでPCを修理するサービスを考えて、ちょっとうまくいったんです。といっても大学生ができるレベルのものなんですが……。

メーカーの修理って高いし遅いしみたいなところがあるので、そこをもう少し手軽に、という感じのサービスでした。それでほどほどに、といっても大したことはないんですが、うまくいって。それで勘違いしちゃって、大学卒業後に1回目の起業をするんです。

──その起業もPCの修理サービスだったんですか?

類地氏:

そうですね。似たような感じのものと、それに加えてウェブサービスも作っていたんですが、これがうまくいかなくてですね。スポンサーというか、一緒に起業した人もいたんですけど、いろいろと相性が悪く、わりと散々な目にあって帰ってくるという結果に……。

──そこで失敗してしまったと。

類地氏:

まあ、なんというか、友達と始めてしまったんですよ。お金関係と人間関係でトラブルが起きてしまい、喧嘩別れみたいな感じになり。それがわりとトラウマになっていますね。

そういうところからスタートしているので、私は普通のクリエイターとは価値観がズレているんじゃないか、と思っています。純粋なものづくりの人って、アート的なものづくりを目指すじゃないですか。私はそこにビジネス的な部分を必ず混ぜちゃうんですよね。

──そのバックボーンは面白いですね。ものづくりの話でいうと、ゲームクリエイターさんってアート的なものづくりをしたい人のほうが多いとは思っていて。それに加えて、インディーとなると、9割ぐらいの人がアート的なんじゃないかなと。

類地氏:

多いですよね。とくにインディーでは、「自分で作りたいものを作る」というのが基本的なスタンスだと思いますし。

──その点で言うと、類地さんのスタンスは稀なのかなと思います。成功した人は別ですけど、最初からしっかりとしたビジネス的なスタンスを持って作る人はなかなかいないんじゃないかと。

類地氏:

私の起業経験は、今回で通算4回目になるんですよ(笑)。だから、スタートアップという状況がわりと普通になっていて。

ものづくりという点では、個別のカテゴリにこだわっているわけではなくて、ものづくりの質というか、新しい概念やものの仕組みを作りたいという感じですね。

ガラケーからスマホネイティブアプリへ、とかががわかりやすいですけど、ゲームでも制作環境が変わるじゃないですか。そういった、いちから始めるパターンを何度も経験しているので、新しいものに挑戦するのが一番面白いというか、自分の価値が一番出るんだろうなとは思っているんですね。

──そういうフットワークの軽さみたいなものが活かされているんですね。

類地氏:

そうですね。Steamゲームを選択した当時は、3人でやっていたんですが、その規模だとサイズの大きいものって絶対に作れないんです。なので、どうしても「少ない人数でもできる何かを作ろう」という話になって。

さきほどお話ししたように、スマホゲームは規模的に無理だし、VRも物量が必要だしちょっと無理そうかなと思って。

最初には、『PUBG』の亜種を作ろうとしたんですよ。外注を使って1~2ヵ月ほどやってみたんですけど、内製でないこともあってなかなか取り回しが利かず、「これ5年かかるな?」みたいなスピード感だったんです。

それで「これは無理だな」と思って、もっと小さいもので、全部内製で開発できるチームを作ろうという話になったんですね。

──たしかに5年かかるとなると、もうバトロワブームも去っていそうですね。

類地氏:

まあ、バトロワブームの黎明に企画されたタイトルがいまちょうど出始めていたりするんですけど、「まあこれぐらいの期間はかかるよね」というコスト感の話ですね。

それで、2人とか3人とか、最悪1人でも作れる小さめのタイトルを目指そうとしたときに、ローグライクというのがサイズ感としていいなと。自分の好みの方向でもあったので。

当時は『FTL: Faster Than Light』がSteamローグライクの金字塔となって、『Slay the Spire』が出始めた頃だったんですが、それにすごく衝撃を受けました。

なんていうんでしょうね、シングルプレイヤーというかローグライクというか、「普通のPvPじゃないバトルをやってみたいな」という思いがずっとありまして。『FTL』や『Slay the Spire』ではそれが高い完成度で実現されていたので、「ああ、悔しいな」という思いがすごくありました。「やられたな」という感じですね。

私も似たようなものというか、「同じ高みにあるゲームを作れないかな」と思ったのが、今回開発したタイトルで目指したかったことですね。

──このジャンルなら、ものづくり的にもビジネス的にもいけそうだなと。

類地氏:

そうですね。私の作りたいものとしては、ちゃんと作り込みができて、新しいゲームデザインができて、かつ、ある程度自分がコントロールできる範囲のコストで作ることができるもの、というのが理想形なんです。

昔のソーシャルゲームはその範囲にあったんですけど、今ではコストが大きくなりすぎて、その理想的な領域から外れてしまった、という感じですね。

──ソーシャルゲームはものづくり的にはガチャやビッグIPの影響でデザインの幅が狭くなってしまい、ビジネス的にはコストが高くなりすぎてしまった。だから、作りたいものを作るために、ゲームデザインのキャンバスがより広く、コスト的にも手が届く、Steamのゲームにトライしてみたかったんだ、ということですね。(了)

|

元ソーシャルゲーム開発者がSteamに挑む理由とは、強烈なガチャの快感に吹き飛ばされることなく、自分が作りたいものを実現できる「キャンバスの広さ」を求めた結果だった。

「ソーシャルゲームはキャンバスが狭いんです」。そう語る類地氏が、今回のゲームで実現したかったものとは、「フロー体験」。言い換えれば、「時間を忘れて遊べるほどハマってしまう」という経験そのものだ。

そんな類地氏が「ポストガチャ」の時代を見据え、Steamでチャレンジしたゲームがこの『DIMENSION REIGN』である。

ソーシャルゲームに比べ低コストで開発でき、ガチャやビッグIPの制約に縛られることなく、フロー体験をしっかりと味わえるように作り込める。その点ではSteam・ローグライクというジャンルはまさにぴったりと言えるが、とはいえ、依然としてコアゲーマー向きであることは否めないだろう。

その点を考慮すると、確実にその裾野を広げたであろう『FTL』や『Slay the Spire』の功績と、その影響力の高さに驚かされる。とりわけ『Slay the Spire』は今回の『DIMENSION REIGN』のみならず、『Overdungeon』など、国産のローグライク・インディーゲームの勃興に火をつけた作品であるといっても過言ではない。

なお、こうした国内での広がりについて『Slay the Spire』開発者のAnthony氏に尋ねたところ、「我々が示したことを、新しいアイデアやメカニクスでもって、より良くよりユニークな形で拡張しようとしてくれるのは最高に嬉しいですね。アートのスタイルや敵のグラフィックも全体的にいい感じで、どんなふうに開発されたのか気になりました。」とのコメントをいただいた。

ローグライクのようなコアゲーマー向けのジャンルが、新興デベロッパーによってより遊びやすく、よりカジュアルに洗練され、その「時間を忘れて遊べるほどハマってしまう」楽しさが万人に届くような時代は、もうすぐそこにまで来ているのかもしれない。

【プレゼントのお知らせ①】

電ファミDiscordサーバーにて、『DIMENSION REIGN』の特設チャンネルを開設しました。

特設チャンネル内でコメントいただいた方から抽選で5名様に『DIMENSION REIGN』Steamコードをプレゼントします!

ぜひゲームへのご意見やご感想などをお聞かせください!

【プレゼントのお知らせ②】

Steam版『DIMENSION REIGN』を5名様にプレゼント!

詳しい応募方法は電ファミニコゲーマー公式Twitter(@denfaminicogame)をチェック!デッキ構築型ローグライクRPG『DIMENSION REIGN』

— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) May 26, 2020

Steam版を5名様にプレゼント!@denfaminicogameをフォロー&RTで応募完了

開発者への取材記事はこちら▼

元ソーシャルゲーム開発者が語るガチャの功罪とは-「繊細に綿密に作ったゲームがガチャの快感になぎ倒されていく」https://t.co/HcpcWhHlv7 pic.twitter.com/yfQQrBrN0L

【この記事を面白い!と思った方へ】

電ファミニコゲーマーでは独立に伴い、読者様からのご支援を募集しております。もしこの記事を気に入っていただき、「お金を払ってもいい」と思われましたら、ご支援いただけますと幸いです。ファンクラブ(世界征服大作戦)には興味がないけど、電ファミを応援したい(記事をもっと作ってほしい)と思っている方もぜひ。

頂いた支援金は電ファミの運営のために使用させていただきます。※クレジットカード / 銀行口座に対応

※クレジットカードにのみ対応

【あわせて読みたい】

素材の組み合わせだけのゲームが5万本セールス!? 「ほぼ1枚も描いていない」という『Overdungeon』作者に訊くWeb的ゲーム開発今回、溝部氏が大きく影響を受けた2000年代後半からのWebの世界と、それによって形作られたWeb的な『Overdungeon』の開発手法についてお聞きすることができた。Web黎明期に活躍した人たちの中にいた「特異な価値観やこだわりを持った人」の独特な“匂い”と、既存のものをすり合わせるなかで“オリジナリティ”が生まれていく瞬間を、それぞれお届けしたい。