メジャーコンテンツで救われない人々を救う作品を作りたい

──山中さんがゲームを作るにあたって、強く意識していることとか、「なぜゲームを作るのか」みたいな気持ちはあるんですか。

山中氏:

そうですねぇ……。変な話で恐縮なんですが、最近そういうものを深く自覚したことがあって。本当に僕ってこういうことで怒るんだなという話くらいに聞いてほしいんですけど(笑)。

この前、あるVTuberさんの「今日、洋服を5着も買っちゃった。みんなは今年の冬、何着買った?」というツイートがTLに回ってきたんです。

その方は多分人気ある方で、ファンの子がいろいろとリプライしていたんですが、その中に「全然服に興味ないから、一着も買わなかったよ」というリプライがあって。

それに対してそのVTuberさんが「そっか、すごくものを大事にする人なんだね」って返事してたんですけど、僕はそれにめちゃくちゃムカついて(笑)。

──どういうことなんでしょう(笑)。

山中氏:

簡単に言えば、「あなたほどの力があればもっとほかに言ってあげられることがあるだろ!」という怒りですね。その人はたぶん今まで他の誰にも言われても服への興味が変わることはなかったと思うんです。

でも、たとえばその人が大好きなVTuberさんから「じゃあこれを機に服に興味もってみたら?きっと楽しいよ」と言われていたら、もしかしたら変わるきっかけが生まれたんじゃないかと思うんです。

|

──なんというか、ファンに真正面から向き合わずに“いなしている”みたいな感じですか。

山中氏:

そんな感じですね。求めてそうな答えを与えているというか。確かに、すごく“うまいこと”は言ってますし、アイドルとしては正解だと思うんですけど、もうそこがなんかいやだ!って思って(笑)。パッと聴きの良さよりも、好感度よりも、その力があるならファンに新たな価値観を与えてくれよと思っちゃうんですよね。

これは僕個人の意見というかこだわりなんですけど、コンテンツとファンとの関わり方には何か新しい価値観だったり、甘やかさないだとか、新たな気づきみたいなものを求めているんですね。

──なるほど。山中さんが思っているフィクションやコンテンツ、作品の役割についてもう少し詳しく聞いてみたいです。

山中氏:

自分の場合、フィクションは「それに触れたことで現実の景色が変わる」ものが良いなと常々思っています。

フィクションの役割のひとつとして、壮大な別世界に空想をめぐらす、翼のような役割があると思います。そういう翼を与えてくれる素敵な作品はいっぱいあるんですけど、やっぱりそういうものを作れる作家さんはすでにたくさんいらっしゃる。

だけど僕はそうではなくて、フィクションの世界と現実が近くて、何かを持ちかえりやすい関係性であってほしいと思っていますね。

──空想というよりももっと現実との関わりを重要視しているんですね。

山中氏:

そうですね。フィクションや空想であっても、それはどこかにあるかもしれない世界で、自分と何か共感するものと近いものがあって、自分の普段の人生では出会わない人と出会えるもの、ぐらいの気持ちで接してほしいと思うんです。

現実でたまたま出会う人間に対して、「そういえば前にこういうキャラがいたから、こういう悩みもってるかもしれないなあ」みたいな、新たな視点をフィクションから得て現実に帰る。そういうきっかけになれるものが、自分の作りたい理想って感じですね。

──なるほど。

山中氏:

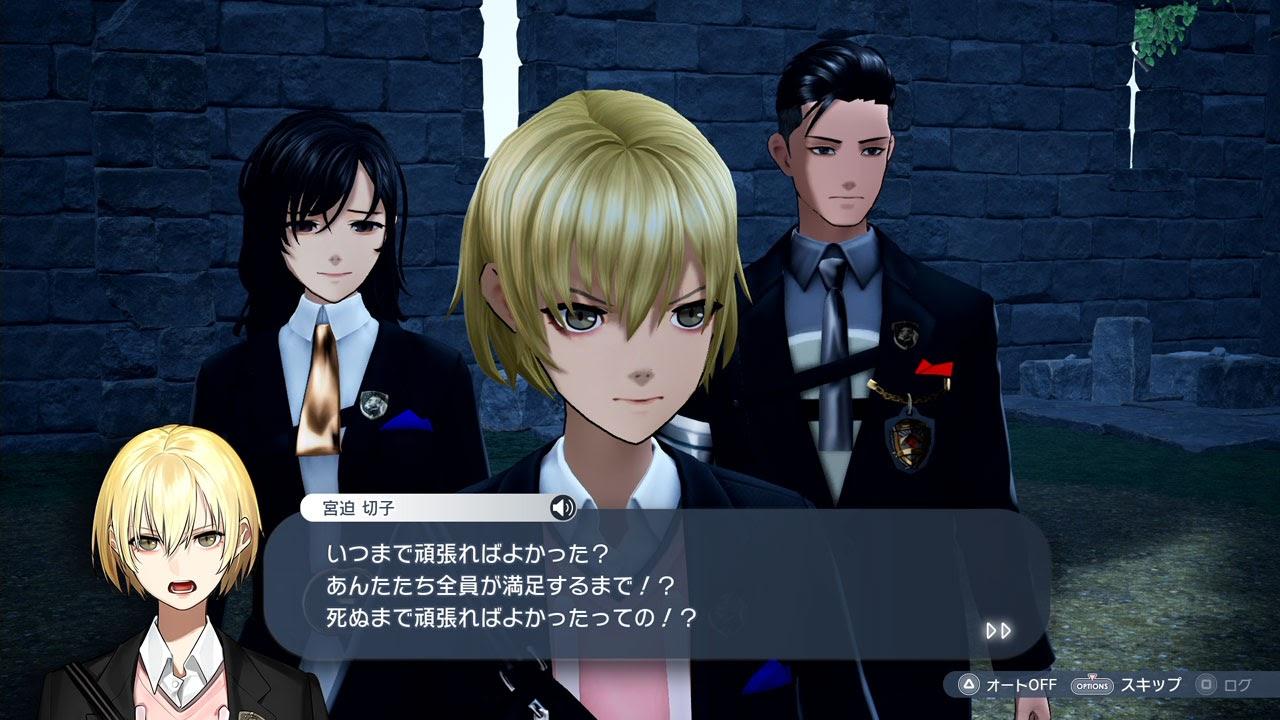

『カリギュラ』での「キャラの見た目と中身が違う」なんてのはすごく戯画化はしてますけど、人間にはよくあることですよね。プレイしたあとで「この人見た目と中身違うかもしんないなー」というちょっとした気づきみたいなものが日常の中に入ってきたとしたら、『カリギュラ』という作品を作った意味があるかなと思います。

──そういうふうに現実に何かを持ち帰ることができるようなコンテンツを目指していると。『カリギュラ』ではその感じを実現するためにどんな作り方をしていたんでしょうか?

山中氏:

たとえば、病理や心の悩みに関して、「すごく個別的で具体的なモチーフが多い」という部分は意図的に作っていますね。「理解できないや」という人がいてもいいぐらいに、ターゲットを絞っているんです。普通なら共感できるキャラを多く出すと思うんですが、それはもう捨ててます。

実際、「トイレでごはんを食べる」というその怖さを理解できない人のほうが多いと思うんです。「なんでそんなこと気にすんの?」って思われちゃう。でもそのぐらい絞って、尖っていった先では他のゲームでは救われなかった人が救われているはずなんです。だから、具体的に絞っていくというのは意識していますね。

やっぱりRPGってすごくかっこいいんですよ。どのRPGもすごくかっこいいんだけども、でもそのかっこよさのせいで置いて行かれてる人ってたくさんいるはずなんです。それに対してかっこ悪いところを見せても良い作品にしたいな、というのは思いますね。

──メジャー向けにモノを売ろうとするとどうしても最大公約数を意識した表現になっちゃいますけど、あえてそれを選ばず、尖ったものを少数に届けようと。これって先ほどの現代の若者の話のような、「型にはめられることへの反逆」みたいなものなんでしょうか。

山中氏:

そうですね、こういうことができたというのは、フリューという会社で僕が仕事を始められたおかげかもしれないです。お金もないしブランド力もないからこそ、頭をひねることを覚えたし、こういうゲリラ的な戦い方を覚えていきました。

「反逆」の気持ちもあるのでもちろん相性がいいんですけど、型にはまらない、最適解をあえて外す、今の世のメジャーコンテンツで救われていない人のためだけに作る、みたいなところはどっちかというと「生存戦略」に近い気はしますね。

ボカロに関しても、今となっては勢いが復調しているんですけど、2014年〜2015年ごろに社内で『カリギュラ』の話をしたときは、「ボカロはオワコンだからダメだ」という意見が主流で。

当時はボーカロイドというものが、音ゲージャンルでしかゲームの中で扱われていなかったんです。もっと言えば、ボカロ文化に含まれた文学性みたいなものに、手を差し伸べているゲームというのはなかった。

もしかしたら企画の時点では勢いが減っていて、少なくなっていたかもしれないけど、やっぱりその人たちのために作るというのがこういう規模のゲームとしてはやりたいことだし、生存戦略でもあったって感じですね。

|

──具体的なゲームの内容についてお訊きしたいんですけど、『カリギュラ』1作目と『Caligula2』を作ったときで、明確に変えた部分はあるんでしょうか?

山中氏:

『カリギュラ』の1作目を作った時は、僕に失うものもなかったので、「自分の好きなものを作っていこう、別に会社になんて言われようが構わねえや」という、気持ちで作っていました(笑)。

──山中さんの好きなゲームってどんなものですか?

山中氏:

僕がよく言っているのは「PS1的なゲーム」ですね。

あのころはいろんな会社がいろんなゲームを出していた時代で、特に僕は『東京魔人学園』や『ガンパレード・マーチ』だとか、電撃プレイステーションさんがプッシュしていたようなゲームが好きでした。

自分がオリジナルゲームを作る機会を頂けるんだったら、そういう雰囲気のある、つまり万人に共感してもらって、万人に刺すゲームではなくて、「誰かのベストワンを目指す」というゲームが作りたい。誰かの思い出に残って語りたくなるゲームを作りたいなと、いう気持ちがありました。

そんな思いがあったので、『カリギュラ』は自分の好きなハードコアな雰囲気のゲームになったんです。

その後、ありがたいことにある程度ファンに受け入れてもらえた結果『カリギュラ』というタイトルをフリューという会社がどう扱っていくかを考えるステップに入ったんです。

つまり、売れるために「大衆性を考える」という会社としての視点が入ってくるんですね。会社のいうこともわかるし、会社としてこのシリーズを作っていくということに意義があることもわかる。

でも、『カリギュラ』のリメイク版である『カリギュラ オーバードーズ』を作らせてもらったときにジレンマにおちいりました。会社目線でいうと利益が出るというか、優秀な作品ではあったと思うんですけれど、クリエイター目線でいうと、構造と戦えなかったところもあるな……という思いがあるんです。

──ゲームというメディアだと特に開発費の問題もあるので、売れなきゃいけませんもんね。

山中氏:

もちろん、すべてのコンテンツは利益を生まなきゃいけないのでそうなっていくのは当然なんですけど、僕としては、もうちょっと作品側に立っていたい。

作品のためならシステムとも戦っていきたいといいますか、見せ方、売り方についても会社と喧嘩できるぐらいの立場で作っていかないと『カリギュラ』を支持してくれた方々の求めるものからどんどん離れていく、『カリギュラ』じゃなくなっていくなというのは漠然とした不安がありました。

だから、本当に好きなものを作るためには、「社会の歯車からはじかれなきゃいけないのかな」と考えていましたね。なので結果的に『Caligula2』を作るにあたって会社員をやめて、フリーランスになったんですけど。

言ったらまあ『カリギュラ』の10倍ぐらい予算があるプロジェクトでゲームを作ったほうが、お客さんもつきやすいはずなんです。絵も綺麗だし、ボリュームも大きいし、細かいところまで作られているし。ではなぜ『カリギュラ』ぐらいの規模のゲームが存在していいかというと、その理由は「尖っていること」だと思うんですね。

100万本売らなくてよい。大衆性を帯びなくていい。5万本売れればペイできるくらいの予算しか許されない分、その規模のお客さんにだけ受け入れられればいいから、キャスティングや人員でも数字を考えなくてもいいというところが、僕としては性に合うというか。

──『カリギュラ』には当時は無名だったけど今ではすごく活躍しているアーティストもいますもんね。

山中氏:

もう紅白歌手になられましたけど、YOASOBIのAyaseさんも『Caligula2』に参加しているんです。彼を誘ったタイミングでは、まだブレイクする前でした。

「でもきっと売れると思うから使いたい」と言えたのは、『Caligula2』が100万本目指すタイトルじゃないからだと思います。

世の中に適合しているけど、なにか疑問を持っている微妙な立ち位置の人たちへ

──さきほど「メジャーコンテンツに救われてない人を救いたい」というお話があったと思うんですけど、逆にそのメジャーコンテンツに救われている人って、何に救われていると思いますか?

山中氏:

メジャーコンテンツが「自分向けに作られている」と感じられるのって、すごく幸福なことだと思うんですよね。

いま世で流行っているものというのが自分に適しているというのはすごく幸運なことで、逆にそうじゃない人もいっぱいいるというのが重要で。

「ああ、みんなこれを楽しんでいるけど、私はこれを楽しめない」という疎外感やストレスってかなり大きいなと思っていて。そういうときに「まあ私はこれが好きなんだ」って思えるものに出会えるというか、そういう場所がないとずっと嫌な思いをしちゃうだろうなって。

そういうところを補完してくれていたのって、僕らの世代だと、PCゲームやエロゲとかだったと思います。そこはメジャーのお話にはないものがあって、作り手側としてもメジャーコンテンツでやれないものをやれる場所だった。そういうものがコンシューマーの全年齢向けであるといいよなとも思うんです。

──メジャーなコンテンツを好む人って、「救われる」という感覚はあるんですかね。

山中氏:

どうなんでしょうね。映画を観ていても「ここってどうなの?」「これ疑問に思うけどなあ」と思ってレビュ─を見に行ったら、絶賛されてたりとかってけっこうあるじゃないですか。

──ありますね。

山中氏:

誘われた朗読劇を見に行って、「このシナリオやばくねえか?」って思ってたら、暗転したときに周りみんな泣いてたりとか(笑)。

こういうことは、けっこうあるんですよ。そのとき、僕はすごく疎外感を覚えるんですね。

|

──なるほど。

山中氏:

逆に作り手として、僕はそういうお話セルフチェックの段階でそういう話をボツにしてしまうと思うので、「この人たちを泣かせられることはないんだな」と思うとちょっと悲しいんですけど。

みんなが楽しんでいるものからこぼれていく人たちの苦しみが、僕自身もそうなのですごくよくわかるんです。

──なんでそういったコンテンツを楽しめないんですかね?

山中氏:

なんででしょうね? けど仕方がないことですし、どうしようもないじゃないですか。

とはいえ、こういうお仕事をしていると、オルタナティブであることにちょっとプライドとか誇りがあったりして、ちょっとは楽しめてるという側面はあると思うんですよ。

でも、そのオルタナティブであるということが、すごくストレスな人もきっといるんですよ。「友達が自分の嫌いなコンテンツで楽しんでいる」とかは、けっこうしんどいよねという。

──オルタナティブというか、“日陰の場所”ってつねにあると思うんですよ。たとえば昔はゲームやアニメや漫画は日陰の場所だった。でも今はそれが光の当たる場所に行ってしまって、じゃあいまの日陰の場所はどこなんだ?という問題があって。それはまだ解決されていないですよね。

山中氏:

そうはいっても、ゲームやアニメは今も「一番濃い日陰」に対してはまだ手厚いと思うんですよ。一番濃い部分というのは想像しやすいし、そういう人たちがいるということもわかるから、そこに向けたコンテンツはまだまだ出てくるし、救いもあると思うんです。

でも一方で、いちばん濃い日陰に振り切ることができなくて、中途半端な位置にいる人には、ゲームやアニメも漫画もあまりリーチできていないイメージがあるんです。だから、むしろ表面上は社会に適合しているんだけど、なんかこうギシギシしてるような人たちに向けたコンテンツを作りたいんです。

『カリギュラ』に出てくる登場人物たちにも社会に出てないとわからない苦しみがあったりして、言い換えれば「なんだかんだうまいこと折り合いつけて社会に向き合っているけど、苦しさを感じている人」に向けて作っているところがありますね。

──いわば、がんばって社会適合者に“擬態”しているような人のことですね。

山中氏:

そうなんです。実際、僕も隠れて同人誌とか作ってましたし(笑)。

でもそういう海と川が混じり合う汽水域みたいな場所で生きてる人たちというのは、どっちにもいまいち混じれなくて、どっちからも敵だとされているような感覚があります。

──言われてみれば、社会に出て擬態している人に対して、そこまで明確に向けられたコンテンツって、あまり聞いたことがないですね。そう聞くと、『カリギュラ』のファン層の年齢層が高めというのも、しっくりくる気がします。

いかにして生活の中に『カリギュラ』を忍び込ませるか

──エンタメって、主人公や出来事に対して自分事だと思えた瞬間にのめりこめるようなものじゃないですか。

昔は「あなたが勇者です」と言われてもそこに自分を重ねられた。けど、それがだんだん重ならなくなっていって、何をすれば「自分のことだ」と捉えてもらえるのかが多様化したという問題がありますよね。

そこで山中さんのように、「細分化しないとダメなんだ」という発想もあるんだと思います。

山中氏:

そうですね。

──でも一方で細分化にも「個別的すぎて共感できない」みたいなデメリットもあるなと思うんです。細分化以外に、今の人たちに共感してもらうための仕掛けや切り口って、他に何があるんでしょうか?

山中氏:

ちょっと答えがずれるかもしれないですが、ゲームは遊ぶものですけど、今は「ゲームをプレイする前も楽しい」というのがめちゃくちゃ重要だと思っています。

たとえば発売前にキャラクターの情報を出して、デザインの細部が公開されて、そこにヒントが隠されていたり。その情報の出し方で、ユーザーは「このキャラはこういう人なんじゃないか」「変身したときにこういうお花が咲くってことは、こういう人間なんじゃないか」みたいな楽しみ方もできるんじゃないかと思います。

そういう、ゲームが発売されるまでのユーザーさんとのゆるいコミュニケーションみたいなものをすごく重視していますね。

|

──たしかに、発売前からユーザーとコミュニケーションをとるゲームって、最近すごく増えていますね。

山中氏:

ひとりの人間が楽しめるコンテンツって、数に限りがあるじゃないですか。しかも、そのスロットは『FGO』や『ウマ娘』、『ヒプマイ』、『ツイステ』などのメジャーコンテンツで1枠埋まってしまっている。

そうなると、残りの空きスロットに入るためには、常に作品のことを意識してもらわなきゃいけないし、「なんか他のゲームとは違うんだな」と思わせなきゃいけないですよね。そういう目線でどんどんユーザーさんに語りかける、語り続ける、というのは自分の作品ではかなり意識している部分です。

情報が広がるような、考察しやすい謎を毎日毎日ちょっとずつ広げていくために発信しているのもそういう意識からです。

結局のところ、コンテンツを単体の商品だと思っていると成功はしないので、いかに生活の中に入り込むか、いかにその人の脳の容量を『カリギュラ』に使わせるか、みたいな部分に注力しています。

──そういう視点だとスマホゲームのような運営型ゲームはたしかに有利そうですよね。一方で、『カリギュラ』は買い切り型ゲームであって。具体的には、どんなふうにユーザーさんの生活の中に入り込むイメージなんでしょう?

山中氏:

『カリギュラ』の場合、ファンの方は「マイナーアイドルを推すような感覚」を持っているんじゃないかなとは思うんです。

本当に誰も知らないところから出て来て、「頑張ってるね、知らない会社だけどね」という感じというか。こんなの好きなのは自分だけと思ってたらアニメにもなってくれて、『2』も出てくれてというのは、「この推してる子、写真集出したけど売れなかったら可哀そうだから買ってあげようかな」みたいな感覚に近いものがあるんじゃないかと。

それと同時に、『カリギュラ』は他のゲームとの差別化をきっちりしているので、“布教しやすさ”はあると思うんですよ。「ここが他の作品とは違うんだよ」というふうにユーザーさんが拡散して、推してくれている感覚があるんです。そういう推していく感覚も含めて『カリギュラ』を楽しんでいらっしゃってる方が多いと思うんです。

|

──「マイナーアイドルを推している感覚」というのわかりやすいですね。あまり知られていないけど、自分には良さがわかるから応援してあげたいと。

山中氏:

言い方が悪いですが「背伸びして大作ヅラをしない」というか、ありのままに今ある環境と今作りたいものを全部むき出しでやっているタイトルであることが、そういう雰囲気に繋がっているんだと思います。その分、好き嫌いもはっきり別れるとは思うんですが。

すごく好きと思ってくれた方には『カリギュラ』というタイトルが、どこまで行くのか行けるのかをお見せすることで、コミュニケーションとっていけたらなあってのは常々思いますね。