あなたは「これは自分のために作られたゲームだ!」と思った経験はあるだろうか?

しかもそのゲームが周りのみんなもハマっている人気のゲームだったとしたら、どれだけ嬉しいことだろう!

その一方で、「みんなこれを楽しんでいるけど、私は楽しめないな……」と疎外感を感じた経験もあるのではないだろうか。たとえば、流行りの映画を見て「これってどうなの?」と思ってレビューを見てみたら、絶賛の嵐だったり。

「自分のために作られた作品だ!」という感覚が心の救いとなる一方で、逆にみんなが評価しているものが「自分には向けられていない」と思う感覚は、大きな苦しみにもなりうる。

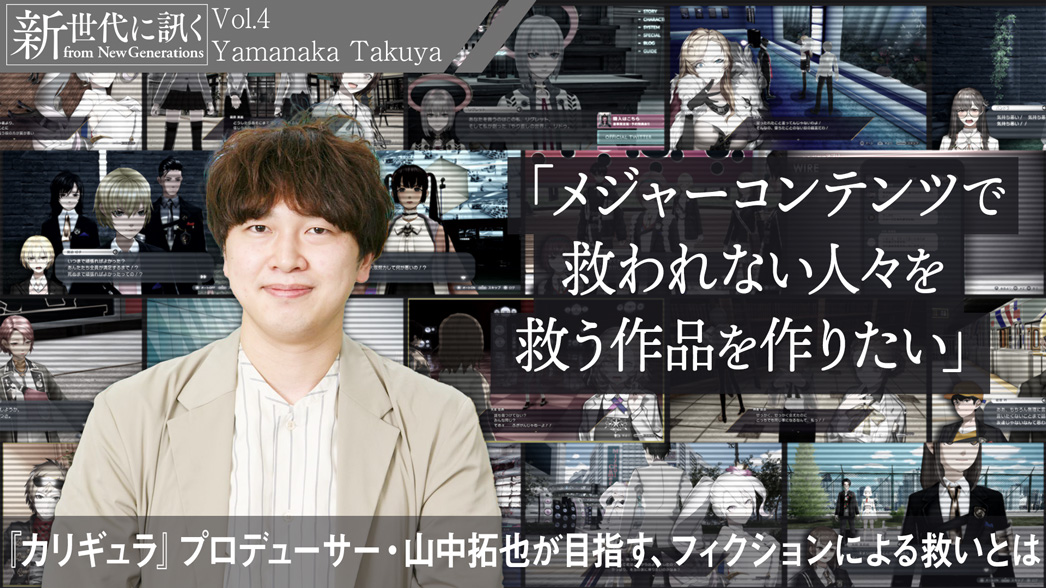

そのような「みんなが楽しんでいるものからこぼれていく苦しみ」に対して真剣に向き合い、「メジャーコンテンツで救われない人々を救う作品を作りたい」という思いのもとに作られた作品が『カリギュラ』シリーズだ。

第1作目の『カリギュラ』は2016年に発売。人気ボカロPや絵師を起用しティーンエイジャーを中心に局所的な人気を誇った。2018年にはリメイク版の『カリギュラ オーバードーズ』を発売し、さらには同年にアニメ化も果たした。

そして2021年6月24日には、シリーズ続編となる新作『Caligula2』が発売される。

本稿では、次世代のゲームクリエイターにスポットを当てる連載「新世代に訊く」の第4回として、『カリギュラ』シリーズのプロデューサーを務める山中拓也氏にお話を伺った。

山中氏は大学時代に心理学を専攻し、カウンセラーを目指していたが「優しすぎる」という理由で挫折。まったくの門外漢からゲーム会社へ入社後、めきめきと頭角を現し、20代からフリューのオリジナルゲーム制作を牽引してきた。

「ゲームやアニメも漫画も、中途半端な位置にいる人にはあまりリーチできていないイメージがあるんです。だから、表面上は社会に適合しているんだけど、なんかこうギシギシしてるような、海でも川でもない汽水域に生きているような人たちに向けたコンテンツを作りたいんです。」

そう語る山中氏は、メジャーでもマイナーでも心が救われない、オルタナティブな人々を救うためにゲームを作る。その語り口には、まぎれもなく新世代の風が吹いていた。

聞き手/TAITAI、tnhr、実存

文/tnhr

編集/実存

撮影/増田雄介

※本稿の取材は消毒や換気、アクリル板の設置等、新型コロナウイルスの感染防止対策に万全を期し実施しております。

カウンセラーを目指していたが、優しすぎて挫折。心理学を専攻していた学生時代からゲームを作るまで

──山中さんは大学では心理学を専攻していたんですよね。まずはどのような動機で、心理学からゲーム会社に就職したのかをお聞きしたいです。

山中氏:

そうですね、遡ると元々はゲーム志望ではなくて、カウンセラーになろうと思っていたんですよ。

大学では心理学を専攻していて心理士の免許も取っていたんですけど、教授と話しているうちに「優しすぎて向いてない」って言われてしまったんです(笑)。

ひとりひとりに強く感情移入してしまって、人のこころの問題に寄り添いすぎてしまう。これは良いことではあると思うんですけど、もうちょっとドライにさばいていかないと自分が潰れちゃうんですよね。

──職業にすると大変なことがあるんですね……。

山中氏:

まあそこで目指していたカウンセラーが向いていないと分かって、どうしようかなというタイミングで就活が迫ってきて……。

そんなとき、ある日参加した就職説明会でゲーム会社が目に入ったんです。それまで僕はゲームはプレイするものという感覚しかなくて、自分の職業にするという選択肢はなくて完全に盲点でした。

「やりたいこともなくなったし、自分の好きなものをやればいいや」と思い早速ゲーム会社にエントリーシートを送ったんですけど、まあ一次選考で落とされ……。

けど悔しくて、見よう見まねで企画書を書いたりしながらいろいろなゲーム会社に応募しまくって、最終的に大阪のゲーム会社のユークスさんに拾ってもらったってところです。

|

──それまでは自分でゲームを作ったりプログラムを書いたりということはまったく無かったんですよね。

山中氏:

そうですね、完全にファンとしてゲームに向き合っていました。

──ゲーム会社側としては、ゲーム関連のことを学生時代にやってこなかった人を積極的に採用する理由はあまりないと思うのですが、そこはどうだったんでしょうか?

山中氏:

それは本当にタイミングだったと思っています。ゲーム会社は多くの人の想像通り、ゲーム関連の専門学校からスタッフを採用することが多いです。けど、ちょうどユークスさんは将来性・ポテンシャルで採用したいという時期だったらしく。

──まったくの専門外からゲーム業界に入って、どういう感想を抱きましたか?

山中氏:

最初の半年は本当に訳が分からなかったです。当時の僕からするとプログラマーやデザイナーの使う言語が別世界のもののように感じたし、コミュニケーションの方法も全然違うので大変でした。

最初は心が折れながら、トイレで泣きながらやってたんですけど(笑)、やっていくうちに少しずつ感覚を覚えていきました。ゲーム開発で話されている言葉も人が面白いと思うメカニズムも、すごくロジックがしっかりしているので、覚えていければやれないこともない。「感覚的なものを言語化して、それを覚えていければちゃんと出来るな」って思いました。ゲーム開発に重要なことはすべてユークスで学ぶことができました。

──その後ユークスからフリューに移ったときは、最初からプロデューサーとして入ったのですか?

山中氏:

そうですね、フリューが内部に開発部署を持っていないので、新卒でも外部の開発会社を指揮するプロデューサー職がスタートでした。

そういう会社がたまたま求人にあった。おそらく僕自身の開発者としての経験も役に立つ。その裁量を持てる立場に入れる、ってとこでバッチリ条件に合っていたってとこですね。

|

「地雷が多い?」フリューという会社のブランド力、資金力のなさをどう乗り越えてきたか

──フリューって我々からすると名前は聞くゲーム会社さんですけど、ユーザーからすると結構マイナーな部類に属しますよね。

山中氏:

はい。フリューって数多くあるゲーム会社の中でもガラパゴスな状態で、ゲーム業界の方と話をするときにもフリューという名前が出てこないんです。

さらに包み隠さずに言ってしまうと、世間の評判ではフリューから出るゲームは当時、「地雷が多い」というのがあって……(笑)。だから、ブランディング面でめちゃくちゃ不利な状態でのスタートでした。

──しかもその中でオリジナルのゲームですもんね。

山中氏:

そうですね。オリジナルのゲームは商品の単価が上がれば上がるほどブランド力による影響が強いと思っています。

たとえば、人によるかもしれないですけど、そのへんでお菓子を買うときは「どこが作ったのか」ってあまり気にしないと思います。けど、車を買うときは、どこの会社が作っているかがいちばん重要だったりしますよね。

しかも、7000円から8000円あたり、いわゆるフルプライスぐらいの値段からちょうど「どこが作っているのか」という判断が重要になってくるんです。それくらいのお値段になると、やっぱり知らない会社のゲームを買うのはハードルが高くなっちゃいますよね。

──そうなると、プロモーションでかなりのインパクトやアピールが必要になってくるじゃないですか。『カリギュラ』の企画を立てる時って、まず何をしようと考えたんですか?

山中氏:

プロモーション的なところで言うと、フリューという会社自体を理解してもらおうとするのは規模が大きすぎてまず無理なので、まず「自分という人間を理解してもらう」というところからはじめてみました。

フリューという会社を理解してくれとは言わない。とりあえず僕自信のことを理解してもらって、それで「僕のことを信用してくれるなら、このゲームをやってみて」という感じです。

それで僕の作ったゲームが合わなかったら、多分僕の作るゲームは2度と合わないだろうから、それはもうごめんなさいと思います。

でも、僕がどういう人間で、こういうゲームで育ったというのがわかってもらえば、多分似たような趣向や気持ちを持ってる人には刺さるはずなんです。それを信じてゲーム制作をやらせてもらっていた気がしますね。

──山中さん自身のセルフプロモーションから始めたと。具体的にはどういうやり方で展開していたのでしょうか。

山中氏:

一例で言えば、SNSなんかで積極的に僕自身が表に出ていって情報を発信したりですね。当時はなんとなく、「開発者は作品だけで表現して、それについては語らない」というのがかっこいいなと思ってたんです。だけど、それだと自然と触れてくれる方しか作品に出会わないので、もっと僕自身から作品を発信していこうと思ったんです。

他には自分を育ててくれた作品の話もしますし、新しい作品で気に入ったものがあれば積極的に褒めたります。それもすごく形式ばった喋り方ではなくて、あくまでフランクに。当時は20代後半だったというのもありますが、「皆さんと同じですよ」という目線で、ブログやテキストの語り方を考えていました。

生放送などで喋るときも、極力偉そうにしない。実際若手なので、そこはそれらしく、皆さんと同じ立場で、「皆さんと同じように生きてきた人間が、好きなものを作りましたよ」といのが伝わることを意識していましたね。

──そこまでセルフプロモーションを意識してゲームを作ってる方は、ゲーム業界だとけっこう珍しいと思います。

山中氏:

確かにそうですね。現場のいちばん上の人じゃないとセルフプロモーションってやりにくいですし、特にコンシューマーゲームの場合は、プロデューサーやディレクターなどトップの裁量を持つまでに、すごく時間がかかる分野だと思います。30代後半、40代になってから現場の統括をするということが多い。

先ほども言ったように、フリューにはプロデューサーとしての募集で入っているというところもあって、そこまでの過程をショートカットできたというのは、自分の動き方と相性が良かったのかなと思いますね。

|

──フリューのブランド力みたいな話もそうですけど、予算も大変だったりするんじゃないでしょうか。『カリギュラ』のときはそのへんはどうだったんでしょう?

山中氏:

そうですね、『カリギュラ』も競合作品と比べると低予算だったので、いろいろと工夫していました。

象徴的なものだとBGMですね。「戦闘に入った瞬間に敵の世界にとらわれる」という演出のために、「ダンジョンを探索時はインストでBGMが流れていて、戦闘に入った瞬間にボーカルが挿入される」というシステムがカリギュラの特徴なんですけど、あれは特にすごいことをしているわけではなくて。

単純にBGMのインストだけ流しているラインと、ボーカルだけ分離して流れているラインのふたつがあって、それの片方をミュートしてオンオフするだけで実装していたんです。

予算が厳しい中だからこそ、ああいう簡単だけど誰もやっていない発想がどんどん生まれてくるし、開発にお金がかかっていなくても、ユーザーさんが体験できるインパクトは大きい。このような想像力が鍛えられていくのは、作っててすごく面白い瞬間ですね。

──厳しい状態だからこそ生まれる発想みたいなものがたくさん詰め込まれているんですね。

「若者の悩み」はどう変わっていった?1990年代から2020年代まで

──『カリギュラ』のテーマは「現代病理」ですが、わざわざ“現代”とつけているところが特徴的だと思います。山中さんが10代だったころって、1990年代から2000年代の頭ですよね。

山中氏:

そうですね、そこらへんです。

──山中さんが10代だったころ、『カリギュラ』が出たときの2010年代、今の2020年代で若者の悩みや不満みたいなもの、言い換えれば“現代病理”がどう変わってきているのか、山中さんとしてはどう捉えていますか。

山中氏:

病理という点でいうと、僕が若いときは世間からは「オタク文化に触れている人間にはどこか心の闇がある、犯罪者予備軍だ」と思われていたと思うんですよ。実際、僕も高校生時代は外ではオタクを隠して、こっそり家で絵を描くみたいな二重生活を送っていました。

でも、僕が社会人になった2000年代末からは世間の理解が深まって、オタクであることは異常なことではなくなった。みんなが目を向けて、興味をもっていかなきゃいけないことだと理解されたというところが、『カリギュラ』の出る数年前のムーブメントだったかなと思ってます。

なので、“ネットの普及”というと平たい言葉ですけど、人とつながったり人と何かを共有できることが多くなって「ああ、これを好きなのは私だけじゃないんだね」とか「それあるあるなんだね」という、共感の解像度が高くなったと思います。ネット以前よりも、みんなが全体を見て比べることが出来るようになった。

つまり、『カリギュラ』が出た2010年代は「意外とこれって恥ずかしいことじゃない」みたいなことを言ってもいいという時代になっていたと思います。

作品としても、そのようなことを表現していくってのが流行してた時代かな、とは思いますね。そんな中で『カリギュラ』はよりピンポイントな層にターゲットを絞りました。それが『カリギュラ』という作品の時代との絡み方かなとは思っています。

──僕は、ネット以前の環境をギリギリ体験してる世代なんですけど、ネット以前ってコミュニケーションの情報量はリアルな社会の中にしかなかったじゃないですか。だから、「アニメが好き」みたいなマイノリティはマイノリティとして、抑圧されちゃうわけで。

でもネットだと、マイノリティ同士でつながることができたので、マイノリティがそのままの意味で「少数派」ではない概念になったというか。

山中氏:

そうですね、ネットをやっていると視界全部が同じような人で埋まるんで、マイノリティもマジョリティもないですもんね(笑)。

──その現象の影響が大きかったのが1990年代から2000年代で、逆に2000年代から2010年代にかけて、そういうマイノリティの文化がポップカルチャー化していくみたいな流れがあったと思うんですけど、正直あのへんの流れがよくわからないんです。

その時点で自分はもう若者ではなくなっていたので、解像度が低いのもあるんですが。山中さん的にはそのへんってどう見られていますか?

山中氏:

僕が大学生のころ、『涼宮ハルヒ』や初音ミクやニコニコ動画が流行って、テレビにも取り上げられることが多くなっていった時期だったんです。それでもやっぱり、当時はまだ「イケてない人達がこんなことやってらあ」みたいな冷めた反応が多かったとは思いますね。

発信することは許されるし、それは認められてはいるけれども、今ほどスムーズに受け入れられてはなかった。ある種サーカスを見るような感じで認識されていたような気がしますね。

|

──動画サイト、特にニコニコ動画ってめちゃくちゃ流行ったとはいえ、やっぱりオタクカルチャーというか、マイノリティの表現の場だったとは思うんですね。

山中氏:

そうですね。僕は大学のときに初めて自分のパソコンを持ったんですが、「パソコンに詳しくなればもっと世の中楽しくなるんだなあ」と、そういう風に世界が開けていくのを感じたんです。

けど、やっぱり僕はそれを隠し続けていましたね。当時はゲーム会社に入ると思っていなかったので、「オタク的な趣味を持つことは社会とつながるときに不利なんじゃないか」とも思って。

そういう実感としても、2000年代から2010年代にかけてはまだオタクはマイノリティの範疇にあったと思います。そのあと僕が社会に出て、徐々にゲームと向き合っていく中で感じたのは、オタクというのはある種「血統」みたいなものだということです。オタクというものはオタクとして生きるしかない人であり、オタクの趣味しか摂取してこなかったし、それ以外はあまり好まない人たち。

その意味では、僕もオタク寄りだったとは思うんです。でも2020年代に入ったいま、「オタク」はどんどんスタイルというかスタンスのひとつになっていていますよね。「何でも選べるいろいろなスタイルの中から、オタクも選んで装着できますよ」というものになっていっているなと。

──ファッション化みたいなものに近いですよね。

山中氏:

そうですね。あとオタク論という点でいうと、『カリギュラ』のラスボスは初音ミク的な存在なんですが、なぜそうしたかというと、初音ミクがテレビで取り上げられて、「流行っています」というのを見たときに、「この“初音ミクを取り囲む集団”って一般の人から見たら、得体が知れなくてすごく怖いんだろうな」と思ったからなんです。

当時の一般からの目線で言ってしまえば中身のない、何もないものをアイドル化して、それを取り囲んでいる集団ってすごくカルト的に見えて怖いんだろうなと。それがラスボスとしての像につながったんです。

自分がまっすぐにコンテンツに向き合う目線と、それを客観視してこれって一般からどう思われているのかな、みたいなふたつの目線が常に存在しているというのが、僕とゲームのテーマを結ぶものでもあるかなと思います。

──それが『カリギュラ』が出た2010年代の病理のひとつだったわけですね。今度発売される『Caligula2』で表現する2020年代の病理みたいなものはどんなふうに分析されているんでしょうか。

山中氏:

僕の感覚としては、2020年の若者の苦しみって「心の悩みをテンプレ化されてること」だと思うんですね。

たとえば「LGBTQってこういう悩みがあるよね」って、外部の人から急に共感されてしまう苦しみや、画一的な見方で見られてカテゴライズされるということです。大きく間違ってはいないんだけど、そういう風に知識のひとつとして語られて理解された気になるのは違うよね、みたいな。

ちょっと主語が大きくなっちゃって恐縮なんですが、2010年代に心の闇や現代病理に対する理解と多様性が深まったことによって、2020年代では逆に「表面的に理解される」苦しみが出てきているんじゃないかと。

──なるほど。

山中氏:

誤った理解、もしくは心に土足で踏み込むような理解に苦しんでいくのは、2020年以降、多様性の理解が進んだ上で、起こっている課題かなと思っています。

『Caligula2』では「この世の中にこういう病気があって、こういう悩みがある」というのをわかった上で、こう“理解”されて困っているとか、こう“理解”されるのは苦しいよね、というところにも踏み込んでいます。

──現代的な悩みへの理解が広まる一方で、理解の画一化も起こったと。「とりあえず配慮しとけばいいんだろ」みたいなレッテル張りや無思考な流れに対する抗い、みたいな感じがあるのでしょうか。

山中氏:

そうですね。

──若い方の多くはどの時代でも何かに抗ってるとは思うんですが、「何に抗っているのか」ということですよね。

最近流行ってる『うっせえわ』とか、あれがわかりやすく象徴的に抗ってる感じがあったのであれだけ話題になったのかなとも思います。

山中氏:

そうですよね、『うっせえわ』はすごくわかりやすく時代性を反映してるような気がします。僕は仕事上、ボカロPの方々と関わることが多いんですけど、彼らはそういう時代性みたいものへの当て感がすごくいいし、フットワークもめちゃくちゃ軽いんですよね。

その理由としてやっぱり、「歌い手の人格を排除できる」というのがけっこう大きいんだろうなって思ってます。『うっせえわ』のAdoさんの場合は人間ですけど。

歌い手の人格を「初音ミク」というシンボルにすることで、曲の作家性や詞のメッセージ性がより際立ってくる。作り手の人となりを考えなくて済むので、普通のアーティストが回り道しちゃうところをボカロP出身の人たちは最短距離で行ける。そういうスピード感があるなあってのは、すごく感じますね。

ドラゴンに襲われるよりも、トイレでお弁当を食べることのほうが恐ろしい

──少し質問の切り口を変えますが、たとえば山中さんが10代だった頃と、今の10代の若者では何か変わってると思います?あるいは、変わっているとしたらどういう違いがあると思いますか。

山中氏:

まあとにかく、今はいろいろなものが認められる世界になっていますよね。「多様性」という言葉が浸透して、良い環境になったなと思います。どういう境遇で、どういう生き方をしていっても、それは多様性のひとつとして、ある程度受けいれてもらえる。

僕らの世代は人と違うことに不安を覚えていた世代だったとは思うんですけど、そこは大きく変わった部分ですよね。僕の世代でも消えつつありましたけど、「真面目にコツコツ勉強していたらえらくなれるよ」という価値観もなくなったし。

社会全体が抱えている不安とは別の軸で、一発逆転することもできるみたいな期待がある。とくにYouTuberなんかは、世間的にみるとそう見えるとは思います。今の世代の方々を見ていると、「どういう生き方をしてても何とかなる」という感覚は大きいのかなと。

|

──なるほど。いまのお話を聞いて、『とある魔術の禁書目録』の、鎌池和馬さんという作家さんに取材したときの話を思い出しました。「昔は努力を描いてカタルシスを得る、という書き方をしていたが、いまだとみんなそこまで物語を読んで待ってくれないから、最初に成功を書いてなぜ成功したかを後で書く」というふうに、順序を逆にしたそうなんです。そういうのはすごく現代の作家らしい工夫というか、捉え方ですよね。

【新連載】「とある魔術の禁書目録」は”格ゲー”世代? 鎌池和馬が語るゲーム史がラノベ作家に与えた影響【ゲーム世代の作家たち】

山中氏:

ちょっと話がずれるかもしれないんですが、いまのお話聞いてて、「主人公像」ってとくにそういう癖が出やすいんじゃないかなと思いました。

僕は作品を鑑賞しているときに“都合の良さ”を感じるのが嫌なんです。それで、もうこれは僕自身の癖なんですけど、「主人公として選ばれたのも偶然だし、別にあなたが何か才能があったわけではないよ」という作りにすることが多いんですね。

たまたま選ばれて、たまたま出番が回ってきたからという立場で主人公になって、それでも頑張ればなんとかなる。

そういう「頑張れば主人公っぽいことができるよ」という態度が好きなんです。それは異世界転生ものなど「俺TUEEE」的なものへのアンチテーゼでもあるんですが。

だから、『カリギュラ』ではあの世界から抜け出したところで、主人公たちはマイナスのものを抱えたまんまなんですね。

何かを成し遂げたところで、自分の人生がプラスに向かうわけではない。エンディングで幸せになりました、めでたしめでたしではなくて、そのあとの人生でよりダメになっていくかもしれない可能性もある。

ただ、マイナスの位置に立ってはいるんだけど、プレイヤーがそのキャラクターと一緒に頑張って迎えたエンディングだから、これから上に向くかもしれない。そういう期待を持つことができるくらいの伝え方が、創作を通じて「現実も頑張れよ」と思う人間としての作品との付き合い方なんじゃないかなと思っています。

──確かに、『カリギュラ』ではその偶然感みたいなものを意識していると感じました。いわゆる罪と罰とか、因果応報とかでない世界の話を描いていますよね。

たとえば、元の世界でいじめられっ子だった「シャドウナイフ」と戦闘するときに、「罪に対して罰を与えればそれでいいのか」と議論するシーンがあるじゃないですか。つまり、「悪いことした奴をぶん殴れば解決」って話ではない。行動すれば結果が必ずついてくるわけではないし、つねに別の仕方が存在している。

自分で世界を一気に変えることはできないけど、なにかしらのアプローチはできるはずだ、という姿勢が描かれていて良いシーンだと思いました。

山中氏:

すごい褒められた……ありがとうございます(笑)。

なんでしょうね、「劇的であること」がちょっと恥ずかしいと思っているのかもしれないです。人間が起こせることって、実際はあまり多くないし、やったところでちょっとずつしか変わらない。

「どんでん返しでうまくいきました」というのをやってしまうのは、あの世界観の中ではすごく無責任に思えたんです。

あくまで、何かが変わる、あるいは変わらないかもしれないけど、ゲームをプレイすることによって何かが変わる”かも”って思えるぐらいのものを、現実に持ち帰ってもらうのが『カリギュラ』の狙いですね。

──たとえばRPGで言ったら、昔は「現実ではサラリーマンやってるんだけど、ゲームでは勇者になって世界を救うんだ」という楽しみ方がありましたけど、今ではそういう楽しみ方にリアリティを感じられなくなっていますよね。

山中氏:

そうですね。僕も昔から『女神転生』や『東京魔人学園』など現代ものの方に惹かれる傾向がありました。というのも、「ドラゴンに苦しめられる村人の気持ち」がわからないんです(笑)。自分の生活に密着していないゲームの中のドラゴンが怖いとはどうしても思えなくて。

それよりも、「ひとりでお弁当食べてるのを見られるのが恥ずかしいから、トイレでお弁当を食べちゃう」という状況のほうが怖いし、僕の人生にも起こりえたなとも思うんです。

でも、その恐怖の描き方ってぜんぜんゲーム向きじゃないですよね。それでもやっぱり、僕はそういうものの方が印象に残ると思うし、それに対して「そういう人もいるよ」「そういう境遇もエンタメになるよ」という風に思える作品を作ることの方が、僕としては性に合うし、意義があるなとも思います。

『カリギュラ』はそういう生活に密着した恐怖を無理やりRPGの世界観に登場させる舞台装置みたいな役割でもあったと思います。

|