「原作として関わる会社としてもジェムドロップさんは癖があると思うんです(笑)」

──けど、それこそ大前さんはUnityはUnityの仕事としてやりつつ、『COGEN』は土日の作業みたいな感じで取り組まれていたんですよね?

大前氏:

はい、夕方とかにですね……。業務のカウントにできるものではありますが、やっぱりフルタイムで関わる訳にはいきませんでしたから、いろいろご迷惑もおかけしつつも制作に取り組めたのは本当に感謝ですね。

北尾氏:

なので、大前さん待ちになった時はDLCをやったり、調整にひたすら取り組んだりしていましたね。

──今井さんに関しては他にもエピソードとか、開発中に印象的だったこととかはあったりしますかね(笑)。

大前氏:

会うたびに今井さんの髪の毛の色が変わるんですよね。

一同:

(爆笑)。

|

今井氏:

エピソードですか……それですと、プログラマーの犬伏も僕と同じく横スクロールアクションが好きなのですが、そこに違いがあることからあれこれ言い合ったりするんですね。それで長引いたら北尾さんに聞こう、となったりとかして。

北尾氏:

やっぱり好きなゲームが犬伏も今井も違いますから、「こっちでしょう」「いや、こっちでしょう!」というやり取りがフロアに聞こえてくるんですよね(笑)。本当に横着けで2~3年、一緒に仕事していますから。

今井氏:

お互いハマる時は1~2分で話が終わる時もあるんです。けど、たとえば手触りのことで譲れない部分があると半日とか、次の日に持ち越しになって議論してしまうようなこともありまして。

──それは具体的にはどのような議論なのでしょう?

今井氏:

たとえば、大前さんから「行動キャンセルできた方がいい」という話があった時ですね。僕が持ち帰って犬伏に相談した時、こういう理由でキャンセルした方がいいけど、こういう時はしない方がいいとなった時、「いや、そこもキャンセルできた方がいいでしょう」と返ってきて、議論が始まってしまうという感じです。

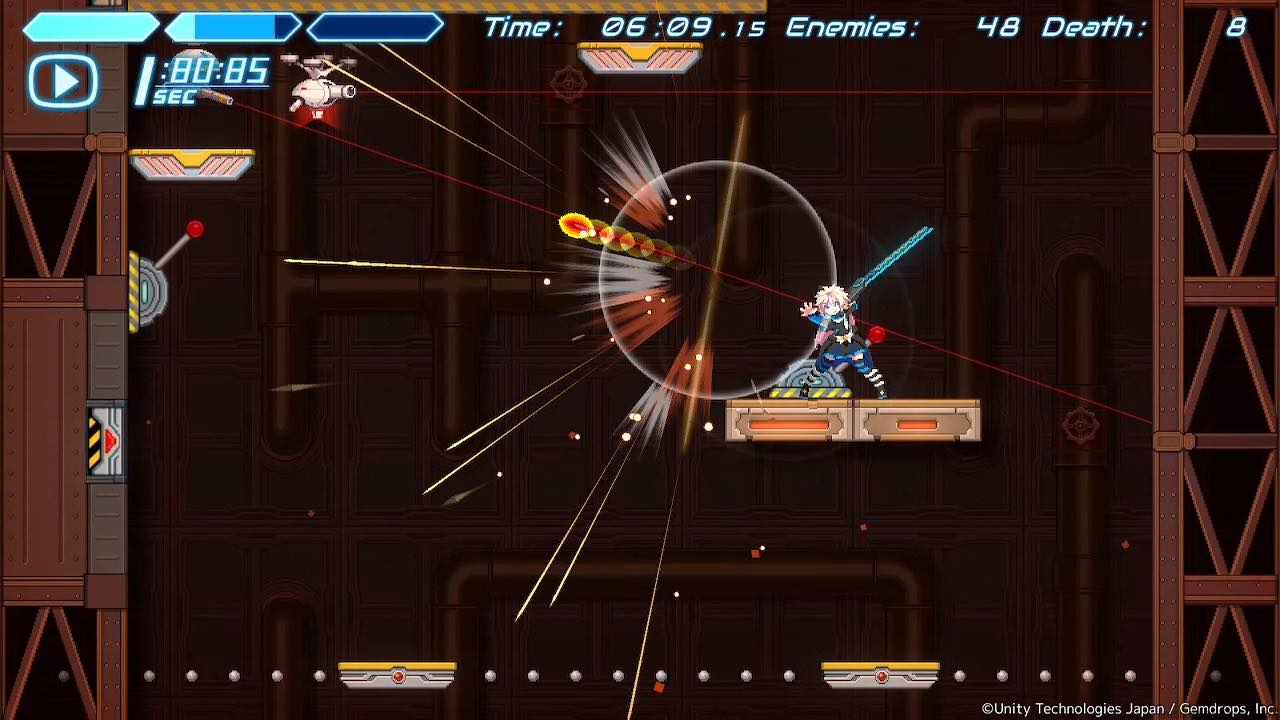

特に時戻しのキャンセルの話があった時は、できないとユーザーさんにストレスがかかるからできた方がいいという所から話が始まったのもあって、長引きましたね。

|

大前氏:

まあ、あれは僕も無茶なことを言っているなと思っていました(笑)。

北尾氏:

完成の目処が見えてきてからの仕様変更はプログラマーとしてはやりたくない話だからねぇ……。

今井氏:

それでまあ、「そこをやらないと本当に理不尽なゲームになってしまうよ」となって、それでお互いにじゃあこっちが、いやじゃあこっちがとの繰り返しになって、その結果、今の形に落ち着いた感じですね。

──そのプログラマーの犬伏さんは同い年の方なのですか?

北尾氏:

同期入社ではあるんですが、彼は大学に行ってから入ってきていますので、年齢は少し上の方ですね。

──席もその時からずっと一緒、と?

北尾氏:

そうですね。『ヘディング工場』の頃からカウントすると5~6年同じ席ですね。

大前氏:

ずっと一緒に作っている、いわばバディなんですよね。

北尾氏:

バディですね。まあ、知らない人から見ると絶対仲悪そうに見えるんですが(笑)。

今井氏:

先輩方からもよく言われましたね。「今日バトっていたけど、何かあったの?」とか(笑)。それで「いや、そんなことはないですよ!」「でもジャンプの挙動のことで、メチャクチャ言い合っていたじゃない。」「いや大丈夫です!」と返したり。

で、次の日になるとお互い笑いながら「ははは、だよねー」となって、「じゃあ、お願いしまーす!」みたいな(笑)。日によって仲のレベルが変わるんです。

あと、お互いに難しいゲームが好きなんですね。それで社内の人たちに遊んでもらった時、難しすぎますとの要望が来るんですが、それは折れちゃダメだという共通認識を持っていて、「そこは難しくていいんです!」とブレずに居られたのは良いところでしたね。

大前氏:

どちらかというと犬伏さんの方が殺意高いんですよね(笑)。

北尾氏:

で、お互いがブレないと、今度僕のところにみんな来るんですよ(笑)。「北尾さん、あれメッチャ難しくてヤバくないですか!? ユーザーさん心折れますよ!」と。それで僕は「あれはああいうものだからいいんだ!」と話をする役に徹していましたね。

──それでも「やっぱりこれはダメだ!」みたいな話とかはあったんですか?

大前氏:

いくつかは最終的に緩くしたところがありました。ステージ3に溶岩がせり上がってくるところがあるんですが、一番最初のバージョンはそこだけで1時間近くかけても突破できず拘束されたんです。

|

僕とntnyさん、それからUnityのスタッフがビルドをやっていたんですが、全然攻略できなくて、しかも同じ所で死ぬばかりでついには「クソーッ!」となっちゃって(笑)。それで、これはさすがにマズいだろうということで若干、緩めましたね。

今井氏:

あそこ以外だとそんなにはないですね……。

大前氏:

大きくは変えていないですね。ただ、DLCの方は「正気か!?」みたいな難しさでしたので(笑)、チェックポイントを増やしてというのはありましたが。作り直しの規模で行くと、大きかったのはボスですね。

今井氏:

そうですね、ボス戦は遊び方もだいぶ変わりましたね。

──先ほどもあった探索と言いますか、その手の要素を入れるとかは考えられなかったのですか?

大前氏:

それは試してみたんですけど、最終的に止めましたね。

北尾氏:

多分探索要素を入れるとすごく疲れちゃうと思うんですよ。

大前氏:

僕としては今井さんと犬伏さんにしっかり作っていただきたかったんです。今回、初めてアクションゲームを作るので、そのような要素を入れたらブレると思ったんですね。

|

要するにプレイヤーが体験している状態と、ゲームデザイナーが設計している状態って、探索要素を入れてしまうと一致しないんですよ。武器を限定したのもその意図がありまして、この強さの時だと楽しいけどそうでない場合は楽しくないとかが出て、ブレると思いましたので、そういうのは止めましょうとなりました。

ただ、逆にそこが一番怖い所でもあるんですよ。取っ払いすぎたかなみたいな(笑)。

北尾氏:

それは間違いなく言われると思っているんです。ただ、これはこういうゲームであって、散歩するのではなくて階段を上るゲームなんですよ、という具合に突き進んだ形ですね。

──なるほど。そのように作っていく中だと、仕様も切ったりするのではなく、本当に話し合いながらという感じだったのですか?

今井氏:

そうですね。ある程度話し合った末、こういう方向で行こうとなった時に僕が仕様書を作りはしました。

ただ、あまり他の会社だと無いことかもと思っているのですが、切ったはずの仕様が変わるんです(笑)。「あ、あれ!?」みたいな。え、こんなに早くなっちゃったの、いやでもこれでいいか……となって、逆に仕様を書き換えちゃったりとかして(笑)。

大前氏:

それは本当に昔のゲームの作り方だよね(笑)。

|

──けど、それは本当に方向性を理解されているからこそ、というのもありますよね。

北尾氏:

まあ、うちはプログラマー依存が他社さんよりも恐らく高いので、企画職は生きづらい会社だと思うんですよね。仰る通り昔のゲームの作り方に近いので、「こうしたい」「分かった」といったら、「こうした方がもっと面白い」と思っているプログラマーが多いんです。それで仕上がったものを出したら「え!?」となって、面白かったらそのまま採用になる、と。

大前氏:

原作として関わる会社としてもジェムドロップさんは癖があると思うんですが(笑)、今回は面白がることをあらかじめ決めていて、最初も「これが原作だけど何やってもいいですよ」というふうに投げたので、この人たちが気持ちよく面白いと思って作れれば、それはもう全然オッケーという具合にやっていました。

北尾氏:

ただ、このゲームはプレイヤーの腕が全てと言いますか、ステータスがレベルアップしてレベルが50まで上がれば楽になるとかは一切ない難易度の高いゲームなんですね。

なので、1回上手くなってしまうと本当に上手くなっちゃうので、デバッグが大変でした。だから少しずつ社員の中から別のチームを小出しして、本当に大丈夫なのかと初見の感覚を忘れないよう、確かめてもらうというのにはすごく気を遣いましたね。

|

大前氏:

あと最後の1年になると、スコアやタイムアタック的な要素、クリア後に褒めてもらうための要素を入れようよという話をして、それで作ってもらうというのもありましたね。ただ、僕が「こんな風に作ってください」と伝えたら、「チャレンジツリー作りました!」と返ってきた時は「あっれー!?」と(笑)。なんか勝手に機能が増えていて、笑うしかなかったですね。

北尾氏:

基本俺たちはそのまま言うこと聞きません、ですから(笑)。全然違うものにバキバキに変えてもらったりとかしますし。

大前氏:

「お、おおう……」みたいな感じです(笑)。そういう意味でディレクター不在という話なのかもしれませんね。まあ、ビジョンが共有できていましたから、不安はないというか、このゲームはここに着地しようという合意の上でやれていましたから、違う時は違うと言いましたし、その意味では外部参加でも付き合いやすいチームだったのは確かですね。

北尾氏:

まあ、間違いなく人を選ぶチームであり会社だと思いますが、僕は全然それでいいと思うんですよね。

|

いろんなプロジェクトでトップの引っ張り合いが起きる

──普通、60人の会社なら大きいのが1~2本という程度の回し方が多いですが、ジェムドロップさんは5人ほどの少人数チームを10個作るという回し方なんですね。

北尾氏:

そうですね。チーム10個は多いですが、少数から中規模あたりが数ライン。だいぶ珍しいんじゃないのかなとは思います。ゲーム開発会社は規模が大きくなると、段々ラインを絞るなりして集中する形になるのですが、うちはそういうのはしないでいるんです。

大前氏:

まあ、経営は安定するよね。

北尾氏:

そう、経営的には安定します。ただ、リスクもそれなりに大きくて、ひとつ作ってこけたら終わりですが、分散して動けばそれを全て分散できますし。

|

やはりコンテンツの量が増えた時代になってきた今だと、打席に立つ回数がすごく重要になってきていると思うんですよね。それを踏まえて増やしてやっている、という傾向はあります。

──お話を伺っていると、ジェムドロップさんはどちらかというとプログラマーに寄った会社という印象を受けましたが……。

北尾氏:

うーん……それはどうなんだろう。ただ、創業している私自身がプログラマーでしたので、そこの意志は強いでしょうし、外に出て商談して調整するというのは主に私ですので、エンジニア寄りの調整が入っているのは相応にあると思いますね。

社員数の比率はプログラマーとアーティストが1対1ですし。普通の会社よりも圧倒的にゲームデザイナーは少ないです。多分、1桁ですよね?

今井氏:

10人もいないですね。

大前氏:

そういう現場って、プログラマーがゲームデザイナーを兼務するのが大体のケースですよね。

北尾氏:

『COGEN』は違いましたけど、他のタイトルではゲームデザインに関してはアーティストが口を出すのが圧倒的に多いです。だから、企画1本の人の場合だと割と骨が太くないとやっていられないとは思いますね。

大前氏:

逆にアーティストもプログラマーも口を出せる雰囲気のまま走っているからこそ、上手く立ち回れているんでしょうね。ここに強いディレクターが入って引っ張るとなれば、企画が動かなくなってしまうと言いますか。

|

だから、ディレクターが不在なのは「みんなでやれ」みたいな感じで、そこに北尾さんがディレクター権を下ろしているから成り立っているのかもしれません。

北尾氏:

あとは『COGEN』に限った話ではないですけど、プロデューサーやディレクターを複数置いて第一開発、第二開発と分けると派閥が出来上がっちゃうんですよね。

情報の共有も上手くいかなくなって、たとえば第一開発で採用した人を第二開発に異動させた場合、そのリーダーから「誰だこんな使えないヤツを採ったのは?」みたいになったら、そこでもう崩壊しちゃうじゃないですか。

けど、うちはそこを全部フラットにしまして、『COGEN』のように途中でヘルプが必要になったら、折角のオリジナルタイトルだからやろうよ、と話して移ってもらうようにしたりと、流動性を高くしているんですね。

だから駆け込み寺案件も回しやすいんです。ここの炎が燃えているから、鎮火のために1週間5人のプログラマーを集めて、こういうことだから君はこれ、貴方はこれをやってというふうに分けて1週間以内に終わらせましょう、みんなで頑張りましょうと言って取り掛かれますので。それは部署に分かれていたりだとできないじゃないですか。そういう動き方ができるようにしていますね。

大前氏:

その分、北尾さんの責任は無限に増大するという(笑)。

──でも、小回りが効きやすいのはある意味、現代にマッチしているのかもしれませんね。

大前氏:

採用だけが難しくなるよね。

北尾氏:

そうですね、採用は難しいです。入口を絞る訳ですから。そのおかげで人員のブレも少なく、「誰だこいつを採ったのは!」というのは発生しにくいんですね。代わりに私の負荷がどうしても高くなるという……(笑)。

今井氏:

いろんなプロジェクトが北尾さんの引っ張り合いですから、「あー、あっち行っちゃった」「捕まえられない……」というようなことは起きやすいですね(笑)。

|

──けど、物作りというのは言語化できない領域が多いじゃないですか。「この感じ、いいよねー」みたいなのを説明するのは難しいし、そのための資料作りやコミュニケーションもすごく無駄だったりしますし。

そのコミュニケーションロスが少ない会社であるんだな、というのは聞いていてすごく思いますね。まあ、もちろんケンカもするのでしょうけど(笑)。

北尾氏:

犬伏くんがムスッとしていても、本当にムスッとしているか分からない人には分かりませんからね(笑)。

今井氏:

「あ、今は引いておこう……」みたいなのがありますので。知らない人が見ると「大丈夫かな?」と思われたりしますが。

北尾氏:

その辺の文化形成は我々としては気を遣っていますね。中途の人も弊社には入るのですが、基本は新卒から少しずつ組み立てながら文化形成をしていってますので。だから、中途を採る時はすごく慎重になります。これが正解なのかどうか分からないですが、ゲームって資料も重要ですが、感覚の合う人同士が作るのが一番いいと思いますからね。

|

──昔のゲームだと経理の人もドットを打っていたという話がありましたけど、それだけ純度が高かったということでもあったんですよね。

「あの人は経理の人」「我々はゲームを作る人」と区分されていないのが新しかったと言いますか。まあ、昔はそうでも今は変わってしまったという会社のお話もそれなりに耳にするのですけどね……。

北尾氏:

そうはならないように、というのは意識しています。弊社も広報や営業がいなくて、PVにSNSの運営、パッケージのデザインとかは全部開発が担当しているんです。

手が空いているアーティストの人に、こういうのを作るからデザインできるよね、じゃあやろうよみたいな感じで振ったりしていまして。経験がなくてもやってみたい、新しいことを覚えたいという人もすごく多いんです。

僕が開発会社に居た時に悔しかったのが、「売るのはパブリッシャーさんで、仕上がったら終わり」ということだったんです。確かにパブリッシャーさんは売ることのプロかもしれませんが、開発側からすると「いや、それは違う。そういう風に売りたいんじゃない!」となることがけっこうあったんです。

それがすごく悔しかった、というのが今に繋がっているんですね。正直、全部を開発の人間が担当するというのはかなり非効率なことではあるんですが、それがやれているのは本当、やりたかったことに到達できている気がしますね。

──今は本当にゲームが二極化していると思うんですよね、大規模なものとインディーなものとで。大規模なものは物量、力技の世界ですけど、それに対して勝てるものは純度だろう、という話もあって。

その意味では『COGEN』はその純度が高いなと感じるんです。大前さんと今井さんたちの開発チームの関係性とか、とても面白いものがありますし。

大前氏:

僕は逆にこのゲームは「ちゃんと刺さる人にぶっ刺さらないと意味がない」と思っていて、ゲームとして成功することの方が重要課題なんです。

ユニティちゃんを使うなら間口が広いゲームでなければいけないんだ、という問題意識もあるにはありましたけど。だから逆に僕から難しくしよう、というお話ができたのは今にして思えば良かったのかな、と。

|

北尾氏:

最初の頃はUnityさんからIPをお借りしている、そのIPを広めるためのお手伝いという意識だったんです。それが自社で売っていくという方向になってから、大きく変わりましたね。パブリッシャーさんへのご協力と自社タイトルの意識ってやっぱり違いがありますから。『COGEN』は本当に途中から切り替わった感じでしたね。

大前氏:

僕もこのゲームを着地させるためにはどんな改変をすればいいのか、いろいろ手探りでしたけど、完全に赤字垂れ流しの状態で、リリースまでにどのぐらいお金を使えるのだろうという話もありまして。

それで、どのくらいアクセルを踏めるのかという所をさぐりながら、アクセルをあまり踏まないようにという改変の提案をしていったのですが、気付いたら北尾さんが凄い勢いでアクセルを踏み始めて(笑)。「あれー?大丈夫?」みたいな。でも、あのタイミングで意識が変わったからこそ逆に面白かったですね。

北尾氏:

ユニティちゃんというIPを広めようというパブリッシャーさんに貢献しようという意識から、このIPは我々が代わりに土台を作ってゲームを売るぞって意識へと代わって。

本当にそこからは純粋に『COGEN』というゲームを作るんだという感じでしたね。赤字かどうかは関係なくアクセルを踏んで、その覚悟を決めたからパッケージでも売るぞという方向にもなりましたし。

大前氏:

ボスを作り直そうという話をした時とかは「うーん、どうかな」みたいな感じでしたけど、結局その後に全部やりましょうという感じになって、そこからは本当に上手くできて良かったと思いましたね。と、思っていたらDLCやります、パッケージ売ります、限定版やりますときて、「うおおい!?」でしたが(笑)。

|

北尾氏:

僕らも他のタイトルでも最初はやっぱり探り合いが若干発生するんです。お任せしたいと言っていただきつつもどこまで踏み込んでいいのか、どこまで隣の家でバーベキューやってるところに勝手に入り込んでもいいのか(笑)。

どうしてもパブリッシャーさんによっては領域の差もありますし、そこはある程度の時期に来ると、どこまで手を加えてしまっていいかを意識しながら検討するんです。けど、今回は最初はこう、いやこうだと踏んでいくケースの方が多かった感じでして。

大前氏:

まあ、信頼関係が築き上げられているのはすごくあったので、それが良かったんでしょうね。

北尾氏:

最初にUnityを使い始めた頃もそうですし、『いけにえと雪のセツナ』を作ったのも大きかったですね。あの時からUnityを使ってやりましょうよ、となって行きましたし。

大前氏:

あれもコンシューマゲームでUnityを使ってRPGを作って出すという、チャレンジングなプロジェクトだったんですが、ジェムドロップさんが引き受けて、きちんと終わらせてくれて。「ちゃんと終わらせられるんだ」という印象を強く抱いたんですね。

北尾氏:

まあ、あれは風呂敷を畳むのが大変でしたからね……(笑)。当時だからですが、何徹したかってほどでしたし。

違うジャンルのゲームに関わるからこそ見えてくるものがあった

──しかし、開発中は大前さんからいろいろ言われて反映していくみたいなことが何度もあったとのことですが、今井さん的にはそれにあえて抵抗した、みたいなこともあったんでしょうかね。

今井氏:

それですと、横スクロールアクションのオマージュをけっこうさりげなく入れた、というのがありましたね。何の変哲もない壁を攻撃するとアイテムが出てきたりとか、横スクロールのシューティングステージにそれっぽい仕掛けを設置したりとか。ほとんどバレましたけどね(笑)。

あとDLCステージに関しては、「チェックポイントを入れてほしい」という大前さんの提案を受け入れたのはありましたけど、それ以外のことは僕の好きなようにやれましたね。

|

大前氏:

そうですね、DLCのステージは二重の意味で正気かと言いたくなる(笑)。けど、これぐらい辛口な方が本編をクリアできた人にはいいんだろうなと。

ただ、それで僕とntnyさんが苦労したのはすでに書き終えていたストーリーに追加のエピソードとか、何も考えていないのにどうすりゃいいのか、という(笑)。何のへったくれもなく、ただひたすらに殺しにかかってくるステージとか、お話にどうやって組み込むのか考えるのは挑戦でしたね。あとはステージとボスの組み合わせとかはだいぶ相談させてもらった気がします。

今井氏:

一応、追加できるのかとの話があったのですが、さすがに厳しいということで、現状のこのエネミーでお願いします、というのがありましたね。

大前氏:

ありましたね。でも、こそっとボスが復活していたのには笑った(笑)。

今井氏:

あ、そうでしたね(笑)。

|

──え、復活?

大前氏:

作り直す時に没にしたボスが居たんですが、DLCで復活しているんですよね(笑)。

今井氏:

面白くないと言われたボスが使えないということで、それからは寝かせていたんですけど、DLCに使えるじゃんと思って、それで復活させたという流れでしたね。

大前氏:

まあ、DLCのここなら別にいいかな、と(笑)。

あと、システムが敵になってはいけないとの視点で見た時、けっこう、今井さんがアクセル踏み過ぎている所を抑えることで何度か話し合いましたけど、基本的には僕も歪な形でも熱量が多い方が楽しい、と思っていまして。

それを綺麗にしてしまうと熱量が下がってしまいますので、それはこういう小さなチームで作るものこそ大事にしなきゃ、ということで応じていましたね。

──過去の講演でも「枠の中に無理にはめ込もうとすると光らなくなって、その人のパフォーマンスが下がる」みたいなことを話されていましたよね。

大前氏:

小さなチームで大きな結果を出さないといけないから、「攻撃力に全部振る」みたいな感じですね。バランスよいチームを作らず、一番能力の高い尖った人ばかりを集めて、不得意なものはとことん不得意でいい。

僕はゲーム作りもその方がやりやすく、面白くもあるんです。それはUnity Technologies Japanという組織を作る時の社是にしたものでもあって。なので、北尾さんと僕の組織論ってけっこうほぼ一緒と言いますか、被っているんですよ。

──確かにその辺のシンパシーもあるのだろうな、とは感じました。

大前氏:

僕の仕事は原作側の人間として、このキャラクターはこういうことをしない、ここはこうでなければならないみたいな所はある程度引きつつ、基本的にはこのチーム最大のパフォーマンスをゲームに入れることが一番大事で。それをブロックする要因になり得ることを取り除き、導くことを今回できたのは良かったと思っています。

|

──今井さんの視点から見ても、今回の『COGEN』は今までの仕事と違ったのですか?

今井氏:

そうですね。ただ、『ヘディング工場』も『クライスタ』もそうですが、どれもゲームジャンルが違うので、今までやって来たことが参考にならないことがありつつ、だからこそ見えてくるものがけっこうあるんですよね。

──たとえばどのようなものでしょうか?

今井氏:

『ヘディング工場』も『クライスタ』も割と易しめなゲームでした。ただ、『COGEN』は完全に初心者を突き放す……ではないですが、刺さる人には刺さる、刺さらない人にはまるで刺さらないというゲームですので、どこまでアクセルを踏めばいいのかという部分で考えさせられまして。

大前さんからダメだよと言われて「あ、ここまで行き過ぎるとダメなのか」と分かったり、逆に「これはいいんだ」というのが確かめられたのは今回の中では最も大きな経験でしたね。

北尾氏:

僕らはプロジェクトごとにやることが変わりますので、みんな素人と言いますか、型にハマらない動き方をしているのだと思います。ですから、うちは新卒がいい意味で型にハマっていませんし、転職組も異業種から来た者が多いんですよ。なので、彼らには常識が通用しませんので、割と型にハマらないのだと思います。ジャンルも毎回変わりますし。

|

今井氏:

これはこうだよ、みたいなのはあんまりないですよね。

大前氏:

まあ、そのおかげでやり易いというのもありましたね。今回、アクションゲームだと、たとえばうちの大野さんが『2Dゲームをおもしろくする技術』という本を出したことがあるんですが、そこでアクションゲームにはすでに膨大なコンテキストがあり、プレイヤーがすでに慣れている「過去に作られたゲームのコンテキストに寄せる」のが大事で、新規の操作方法を提示するのはかなり難しいよ、というアドバイスをくれたんですが、僕にはそれが全く響かなかったんですね。そんなことはないだろう、と思いながら。

でも、仮にジェムドロップさんの所にディレクターが立っていて、その人が思う型はこうであるみたいなことが起きていたら、もっと作りにくかったと思うんです。だから、本当に無形の型のような作り方ができたのはいい結果を生んだと思います。

あのゲームのオマージュです、とハッキリ出すまで倒していく作り方もあるんですよ。けど、それだともっと違うものになっていただろうと思います。

たとえば最近出た、ロードス島戦記のゲーム(※『ロードス島戦記ーディードリット・イン・ワンダーラビリンスー』)なんかは完全に『悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲』じゃないですか。あれはいかに『月下』をリスペクトするか、というのがディレクションの指針になるかと思いますが、ああいうことはジェムドロップさんとでやる話ではないだろう、と。

北尾氏:

とは言え、仕事でやることはありますけどね。『いけにえと雪のセツナ』は『クロノ・トリガー』という下地の上で作っていましたから。決してそういうことをしない訳ではないです。どちらかというと、下地がない作り方の方が多い。その中で逆に今井くんとか若手がどう思っているのかはけっこう気になっていますね。

──今井さんは1本丸々作り切る、みたいなことは今回初めてだったんですか?

今井氏:

いや、『クライスタ』もほぼ丸々1本でしたね。

北尾氏:

ただ、『クライスタ』は林風肖さんが原作として世界観などを作られていましたし、『ヘディング工場』も僕や他のスタッフが世界観やルールをベタベタに決め、彼がレベルデザインを中心的にやっていましたので、今回は割と初に等しいかもしれません。

今井氏:

けど、ベースに『The Phantom Knowledge』がありましたし、ストーリーはUnityさんでしたし……。

大前氏:

いや、ストーリーはステージが出来上がった後に書いたものだからね!(笑) メッチャ大変だったんだからね!

北尾氏:

キャラクターとかボスはゲーム先行で生まれていますからね(笑)。

──え!? そ、それは原作があるものではありえない(笑)。

大前氏:

本当にあり得ない順番ですよ!(笑)

|

北尾氏:

勝手に白いユニティちゃんと黒いユニティちゃんを出していたりとか。

大前氏:

そうそうそう!だから、原作側はそれをこういう設定にしますと、受け取る形でして。今井さんがどういうつもりで作ったのか、それを僕とntnyさんが原作者として考えて書くというものでしたね。

限定版の付属本に全部載っていますけど。ただ、原作自体が緩いところがありましたから、そこが今回救いになったようにも思います。まぁ最初に「好きに作っていいよ」と言いましたしね(笑)

今井氏:

設定とかは割と『ロックマンX』シリーズを下地にしていたように思いますね。敵はメカ中心で、SFに近い設定でしたし。そこは単純に僕が『ロックマンX』が好きだからというのもあるのですが、剣と魔法のファンタジーだと設定が難しくなるんですよね。

中世なのにここまで発展していていいのか、という矛盾が生じてしまったりして。あとは『The Phantom Knowledge』が近未来という話でしたから、じゃあ地面はコンクリートで……というふうに世界観が決まっていきましたね。

──それなら実質、ディレクターをやっていたも同然ですね(笑)。

大前氏:

そうですね(笑)。

──しかし、ゲーム会社の中で1本のゲームを出すのは難しいものがありますし、そういうのをやり切れたという点では今井さん自身、楽しかったですか?

今井氏:

はい!やっぱり念願の横スクロールアクションを作れたのは大きいです。あと、開発の途中で大前さんなどからお薦めされたアクションゲームとか、今まで遊んだアクションゲームの中で面白いと思えたものを入れるということができたのは楽しかったですし、手応えがありました。

なので、アクションゲームに精通している人がやれば、「ここはあのゲームだ」、「あ、ここはそれっぽい」みたいなのが楽しめるゲームになっていると思いますね。

|

それとDLCも僕は横スクロールアクションだけでなくシューティングも好きなので、それを入れられたのも楽しかったですね。このキャラクターでシューティングをやりたいんだけど、いいですかと聞いたら「いいよ」となって。よし、強制スクロールにしよう、上下に棘を敷いてそれっぽくしよう、という感じで。なので、DLCは本当に僕の好きが詰まったものになっています(笑)。

北尾氏:

一時期、中小のゲーム開発会社さんがインディーを作り始めた時期が何年か前にあったんですけど、1本で手を止められてしまったという所がすごく多かったんですね。それが個人的にはとてももったいないと思っていまして。

僕は開発畑から育ってきた人間ですから続けられてナンボな所がありますし、社員の持っているポテンシャルを発揮させるため、なるべく自社ブランドで展開するのをやりたいんです。それが今回、上手くハマッたと思っていまして。こういうことはこれからも続けたいと思っていますし、もっと他の開発会社さんもお金があるのならなるべくやってほしいという願いがありますね。

|

「セガサターンのディスク、綺麗だったな~」から決まったサントラのデザイン

今井氏:

あと、ゲーム外でもだいぶ好きにできたところもありまして。限定版に同梱されるサウンドトラック(サントラ)のデザインは、セガサターンのゲームディスクみたいにしてほしいと注文したんです(笑)。

一同:

(爆笑)。

|

──それはまた何ゆえに?

今井氏:

サントラのディスクって、キャラクターなどがしっかり描かれているものが多いじゃないですか。けど、それだとありきたりですし、特別感というのがないので、僕の中でやるんだったら、もっと見る人が「うわ!懐かしい!」「これ、絶対アレじゃん!」となってくれるものがいいと思いました。

そこで浮かんだのがセガサターンのゲームディスクだったんです。

今のPS4などのゲームのディスクって綺麗に印刷されていますけど、『ファイナルファンタジー』なら「ああ、FFのディスクだな……」ぐらいにしか思わないと思うんです。それで言うと、セガサターンのゲームディスクってけっこう綺麗だったと思うんですよ(笑)。

僕がセガサターンのゲームをいろいろ遊んでいた時、一番好きだったのが『電脳戦機バーチャロン』のディスクでして。メカがアップで描かれているだけで、そのゲームというのは分かるんですが、対戦ゲームというところまで想像するのが難しかったんですね。そういうのに僕自身、ワクワクした思い出がありましたので、「そういうのをやりたいです!」と話をしたんです。そしたら北尾から「いいよ~」と、なりまして、このようなものになりました(笑)。

|

──その限定版のパッケージ絵も構図が今では珍しいものになっていますよね。昔の『魔界村』が思い浮かぶと言いますか。最近はキャラクターの方がもっと立っているものが多いですし。

大前氏:

この箱もね、「初期のPlayStationの開発機材っぽくして」という注文があったんですよ(笑)。

北尾氏:

もうゲームをプレイされた方はご存じかもしれませんが、最初にゲームを起動させるとOSが立ち上がるデモが流れるんですね。そのOSの機密情報パッケージ、という設定なんですよ。

CDとかも一連のストーリーの核心に触れていますので、狙ってこういうデザインにしたんですね。ただ、ソニーさんの開発機の箱のデザインなんて開発者しか分からんだろうという(笑)。そのために段ボール地にしてもらったりしましたし。

|

今井氏:

「これは両面印刷できるの!?」みたいな話もありましたね(笑)。

大前氏:

あとは説明書をそれっぽくするというラフが上がってきたところで、作品世界で実際にあるようなテキストになるように、いろんなテレビのマニュアルとか洗濯機の説明書とかを調べまくりました。

それで大鳥重工のマニュアルっぽい感じになる要素をアレコレ入れていったんですね。だからコピー禁止とか、関係者部外秘、取扱注意みたいなのも書かれているという(笑)。箱とかもそれっぽくなる要素を監修しましたが、ほとんど作るのはお任せでしたね。

北尾氏:

けど、作っているスタッフはすごく楽しそうでしたね。

今井氏:

偽ロゴを作りましたし(笑)。

|

大前氏:

そうそう!(笑)。あとはセキュアペーパーとか、テンポラリーバックアップシステムだとか、そういうのをいろいろ考えたりして、楽しい仕事でしたね。

北尾氏:

パッケージの仕事の醍醐味ってココだな、と思いましたね。作りつつも大前さんに「もうちょっとエモくするのに何かない?」と調整してもらったりとかもありましたし。担当したアーティスト達も大変そうでしたが、完成品をみてとても感動していました。

大前氏:

いやあ、感無量も感無量ですよ。

北尾氏:

基本、やりたかったからやろう、みたいなのは大きかったですね。

大前氏:

ここまでやるつもりはなかっただろうなとも思いますが(笑)。けど、本当にこちらから投げたことがそのまま製品版に使われたり、意外なものが返ってきたりとか、いろんな事が起きては強化されていったのは楽しかったですね。

|

北尾氏:

雪を転がしたら大きくなって帰ってきて、それでどんどん雪が増えて大きくなるという(笑)。

大前氏:

毎回仕事が増えていくというのがなんともでしたけどね(笑)。ちゃんと完成するからいいですけど。

北尾氏:

まあ、開発は完成させてナンボなところはどうしてもありますし、キャリア的に若手は特にそうで、できた本数、関わった本数がすごく大きいですので。それがゲームのクリエイターにとってはレベルアップ感があるんですよね。

大前氏:

ユーザーさんの反応も聞いて、セールス的な話も見て、というところで、あれはよかったのか、次は違う方向を取るのか取らないのかという反省もできますからね。そうしないと次のラウンドへ行けませんから。

|

好きな人と嫌いな人にハッキリ分かれるから、正しいお客さんに正しくお渡しできれば

北尾氏:

その意味では僕らも製品が出て、お客さんが遊び始めるまでなかなか自信を持ちにくいものがあるんですよね。久しぶりに心配しかないんですよ、今回は(笑)。なんというか、『ヴァルキリープロファイル』の初代が出た頃に近くて。

──え、そんなに?(笑)

北尾氏:

そうなんですよ! 『ヴァルキリー』も当時としては歪なゲームでしたから、受けるのだろうかみたいな感覚がすごくあったんです。これも巻き戻しとか、どこまで受け入れられるのかというのがありまして。

それに『Katana ZERO』のように巻き戻しのゲームって今まで幾つかありましたので、どうやって『COGEN』の違いを知っていただくのか、というのも課題としてありまして。

それもあって急遽、体験版を出すことも決めたんですね。

|

大前氏:

それを聞いた時はビックリしたし、「マジかいな」と思いましたよ(笑)。ただ、その判断は正しかったと思います。

このゲームは好きな人と嫌いな人にハッキリ分かれるんです。だから、ちゃんと好きだというお客さんに届けないと意味がないんです。自分向けじゃない人には買っていただかない方がいいといいますか、正しいお客さんに正しくお渡しするというのが一番重要なチャレンジだと思っているんです。それができるかどうかで趨勢が決まるようなところがあると。

特にインディーのゲームだと、純度で勝負するしかないのですが、その純度ってエッジの部分で、それがあっているかどうかというところなんですね。それを確かめるという意味でも、体験版を出したのはユーザーさんの反応を見ていてもいい判断だったと思いますね。

──体験版の反響はどのようなものがあったのでしょうか。

北尾氏:

「難しいけど面白い」というのが多いですね。まあ、やっぱりふたつに分かれるんですよね。難しすぎると仰る方もいれば、激辛ラーメンで言うところの「辛いけど美味い」という人がいて。くっきり分かれていますね。

|

だから、逆に難しすぎるという人は買わないという選択肢に向かうんです。一番怖いのは大前さんも仰っていましたが、面白いのか面白くないのか分からないけど買ってみた、そしたら違っていた、というものですね。

それでネガティブなレビューが増えるというのは避けたいと思っていますが実際には難しいでしょうね。ただ、ある程度の人は難しいけど面白いと言っていただけていますね。

──とは言え、プロモーションって難しいものですから、僕からも迂闊なことは言いづらいのですが、ゲームが面白ければ間違いなく面白いと思いますので、あとはどう広げていくかですね。

北尾氏:

そこですね。なので、刺さったお客さんに評価いただいて、それがなんと言いますか……マイナーバンドを好きになって応援してくれるような人に支持して貰えるようになれば、こちらとしてはこの上ないですね(笑)面白いなと感じて頂けたら、大きな声で「面白かった!」と言って頂けると嬉しいです。(了)

実を申すと、筆者が『COGEN』に強い関心を抱くきっかけになったのは、今回参加された今井氏だった。

|

2021年4月、ジェムドロップが今後発売を予定している新作を発表する「Gemdrops Direct」なる、なんだかどこかで聞いた覚えがあるような何かがYouTubeで生放送された。 その後半に『COGEN』の特集があったのだが、そこで今井氏が制作に当たって影響を受けたアクションゲームとして実物と共に出したのが、スーパーファミコンソフトの『ロックマン&フォルテ』と『がんばれゴエモンきらきら道中 ~僕がダンサーになった理由(わけ)~』の2本。

いずれもプレイ済みで、現在も復刻を熱望している(※この2作は2022年現在も正式な形での復刻が実現しておらず、業を煮やしていたりする)人間としては、予想だにしない登場に心奪われ、「そのような人が作っているこのゲームとは一体……!?」と、一気に注目するようになったのだ。我ながらチョロい。

このたび、御本人のお話を聞けた訳だが、20代後半という直撃世代ではない身でありながら、たくさんの昔のゲームを遊び、育ってきた経歴に驚くと同時に、そこから受けた影響の数々が『COGEN』の本編にいかに反映されているのかということを再認識させられた。

|

また、そのような人物を採用したジェムドロップという会社の体制も大変面白いもので、「言われた通りにはやらない」、「1を10にするどころか12か13にして返してくる」、「パッケージデザインまで担当してしまう」……それなのに、いかにゲームに留まらず、物作りを楽しむことを第一とする人たちが集っている会社であることを実感させられた。

それに振り回されたりもした大前氏も、制約がある中でいかにしてユニティちゃんを息の長いキャラクターへと育て、愛され続けるために暗躍(?)し続けたかというエピソードの数々が興味深い。同時に、刺さる人に確実に刺さるアクションゲームへと振り切るためのこだわりと確固たる意志も感じられた次第だ。

|

インタビュー中もお話しされていた通り、『COGEN』は好きな人には刺さる反面、そうではない人にはまるで刺さらないタイプの尖ったアクションゲームだ。筆者も製品版をエンディングまでプレイし終えて、アクションゲームが好きな人なら刺さる確率は高いが、そうでない人には厳しいだろうとの印象を確かに抱いた。

|

だが、相応に強烈な印象を残す作品になっていると同時に、実は意外なところで行動キャンセルが効くといった仕様の存在から、今後のプレイヤーの検証次第ではとんでもない動きによる攻略法が編み出されるのでは、との可能性が秘められている。

難易度も仕組みが仕組みだけに辛口も辛口ではある。だが、指先がものを言うアクションゲームらしいバランス取りがされていて、繰り返せば繰り返すほどに自分が上手くなっていく手応えと快感を味わえる設定だ。気付けば、初めは10回近くミスを繰り返していたステージ1も、今では一桁台にまで抑え込めている。(ゼロになかなか届かないのがもどかしいが、いつかは成し遂げられるだろう……と信じたい。)

なお、『COGEN』では新しい難易度の追加などを含むアップデートが近日配信と予告されており、より遊びやすく──あるいはより難しく遊べることが期待できそうだ。

少しでも興味を抱いたのなら、まずは各ハードごとに配信されている体験版をプレイし、自分に合っているか否かを確かめていただきたい。「行ける!」と思ったらいざ製品版へ。特殊な経緯を持って誕生し、昔ながらのアクションゲームへの強い思い入れを持つゲームデザイナーがさまざまな趣向を凝らした意欲作を遊び倒そう。

©Unity Technologies Japan / Gemdrops, Inc.