先日、「Nintendo Direct」で『超探偵事件簿 レインコード』(以下、『レインコード』)が2023年春に発売されると発表された。

映像を見る限り、「雨が降り続く街」「超巨大企業に支配された人々」「未解決事件の調査」など、世界設定がしっかりあることがうかがえる。なにより、ゲーム好きならそのビジュアルを見ればすぐに『ダンガンロンパ』を思い浮かべてしまうのではないだろうか。

そう、本作『レインコード』は『ダンガンロンパ』の制作陣が手がける完全新作のアドベンチャーゲームである。

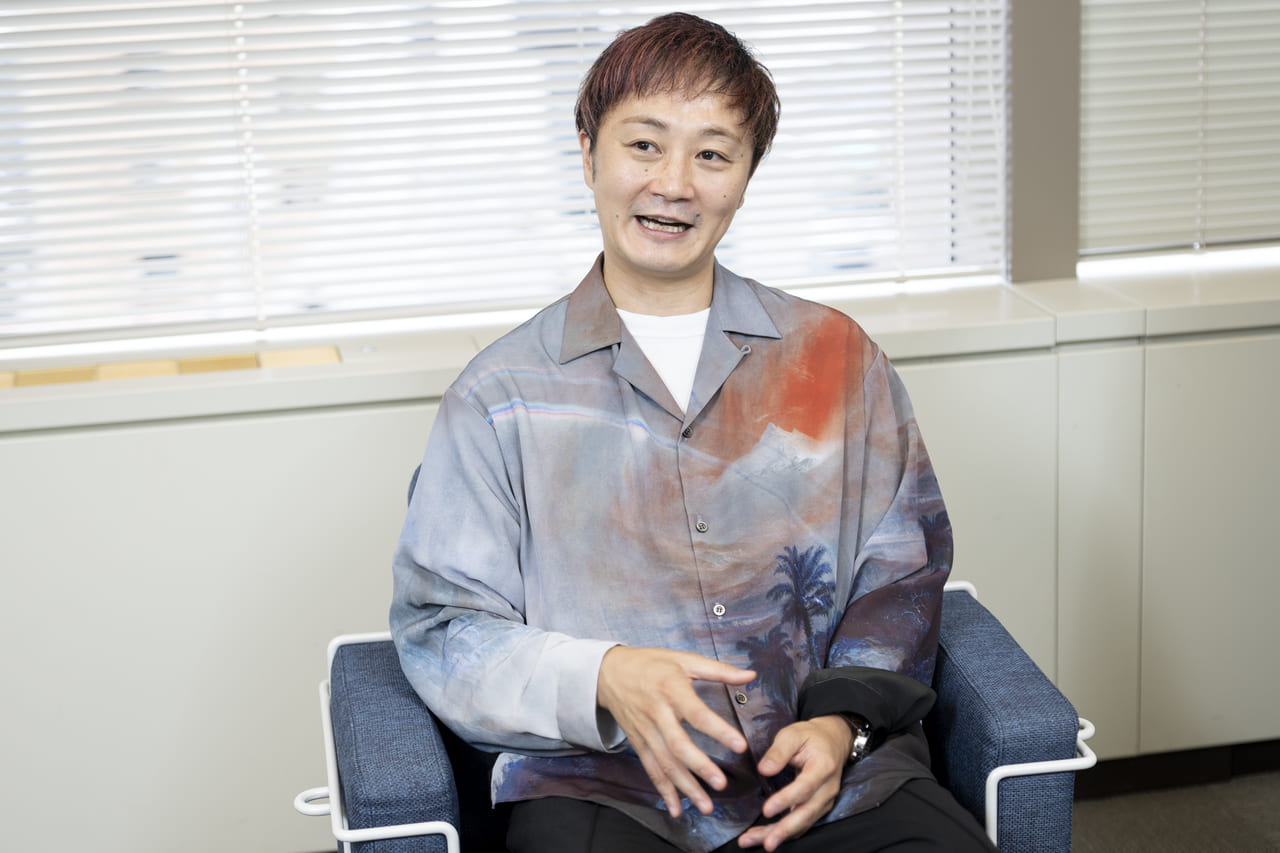

『ダンガンロンパ』で企画・シナリオを担当した小高和剛氏、キャラクターデザインを担当した小松崎類氏、サウンドを担当した高田雅史氏は、2017年にトゥーキョーゲームスを設立。

そのトゥーキョーゲームスと、小高氏や小松崎氏の古巣である『ダンガンロンパ』発売元のスパイク・チュンソフトが再びタッグを組んだタイトルが『レインコード』というわけだ。そのため、国内はもちろんのこと海外でもすでに大きな注目を浴びている。

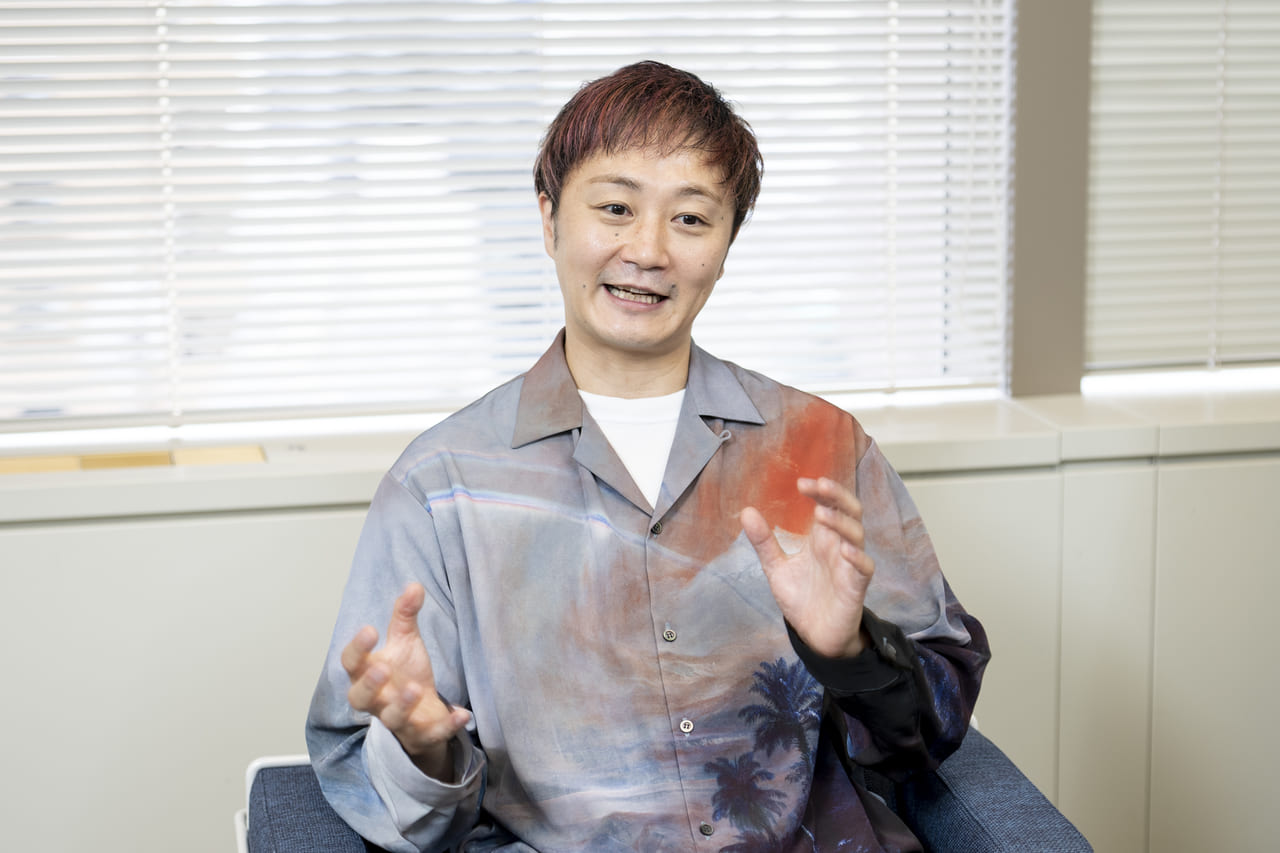

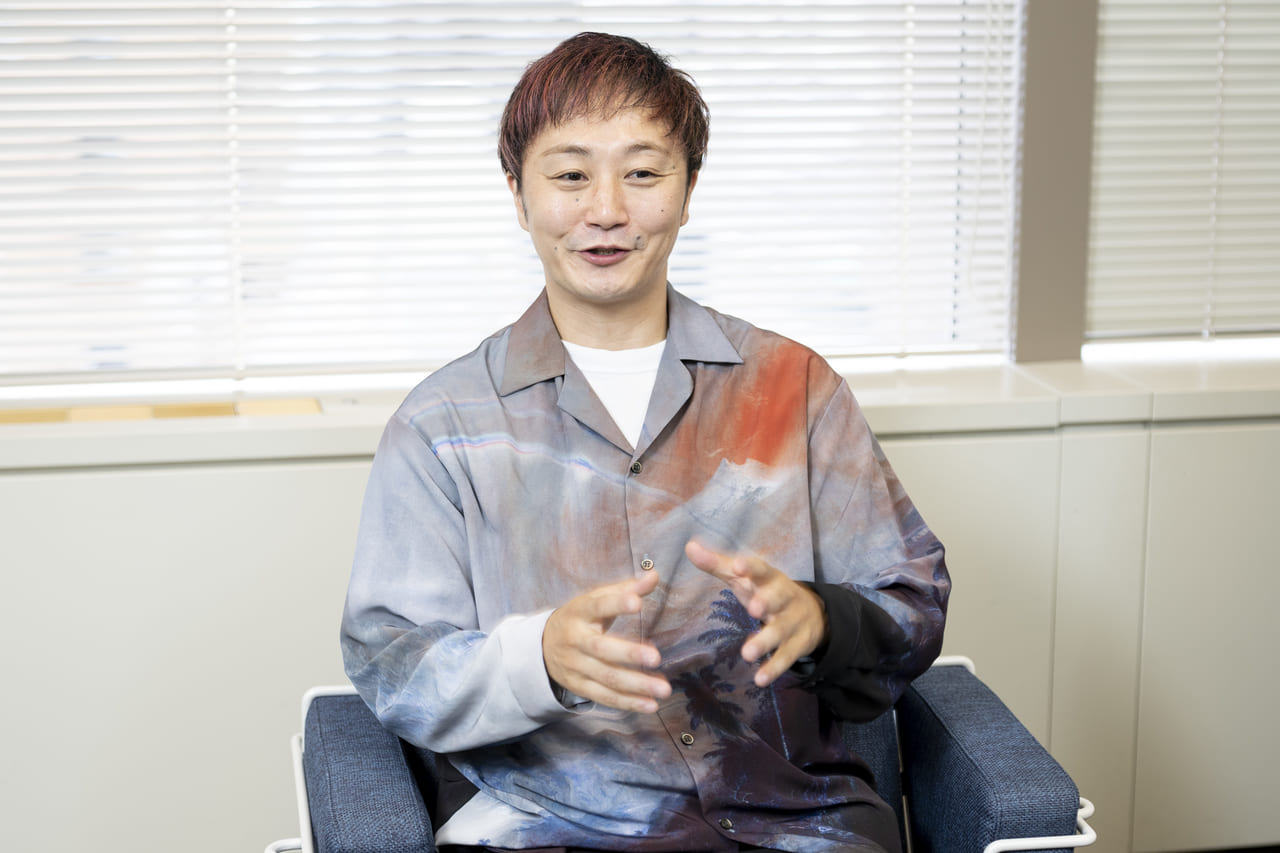

今回電ファミは、本作でシナリオを手がける小高氏にインタビューを実施。本稿では、アドベンチャーゲームのなにがネックになって広がらず、なにを変えたいと思ったのか。

そして「日本のアドベンチャーゲームは死んでいる」と繰り返し語る氏の『ダンガンロンパ』からの構想と『レインコード』における戦略や、そのゲーム内容についてもお届けしていく。

|

聞き手/TAITAI

文/柳本マリエ

編集/実存

カメラマン/佐々木秀二

日本のアドベンチャーゲームは死んでいる

──今日のテーマは、「アドベンチャーゲームはなにがネックになって広がらなかったのか」という問題に対して、小高さんが「なにを変えたいと思って『レインコード』を作ったのか」という点について、『ダンガンロンパ』からの構想も含めておうかがいできればと思っています。

小高和剛氏(以下、小高氏):

そもそも論でいうと、僕はもう「日本のアドベンチャーゲームは死んでいる」と思うんです。ほかのゲームジャンルと違って、大きく売れたり、大きく話題になる事もほとんどない。だから、そもそも『ダンガンロンパ』のときから「アドベンチャーゲームの枠を超えたい」と考えていました。

|

アドベンチャーゲームは死んでいる。とはいえ、僕のなかでは「推理もの」についてはまだ可能性があると思っていて。

「推理で殺人事件の謎を解いていく」「犯人を当てる」というミステリーやサスペンスは、だれでも楽しめるものだと思っているので、それをユーザーに届ける方法として「死んだアドベンチャーゲームを復活させる」ということに可能性を感じたところが『レインコード』のスタートでした。

──とはいえ最初に逆説的な話をしてしまいますが、『ダンガンロンパ』シリーズは世界累計で500万本という売上が出ているじゃないですか。

そうした数字を見ると、Steamなどで日本のアドベンチャーゲームやビジュアルノベルがグローバルニッチとして反響を得ている側面もあると思うんですけど、実感はありますか?

小高氏:

海外では『ダンガンロンパ』も『極限脱出』(ゼロ エスケープ)もひとくくりにビジュアルノベルと言われますが、ローカライズするには費用対効果が悪くて日本で5万本とか10万本くらいしか売れていないものをわざわざ海外で出すメリットがないんですよね。なので、『ダンガンロンパ』以前は有名なタイトルしか出ていなかった。

その中で『ペルソナ』のような成功例が出てきて「これだけのボリュームのストーリーが伝わるんだったら『ダンガンロンパ』も伝わるかもしれない」と思っていたときに、ちょうどローカライズの声をかけてもらったんです。そうしたら、ありがたいことにヒットしました。

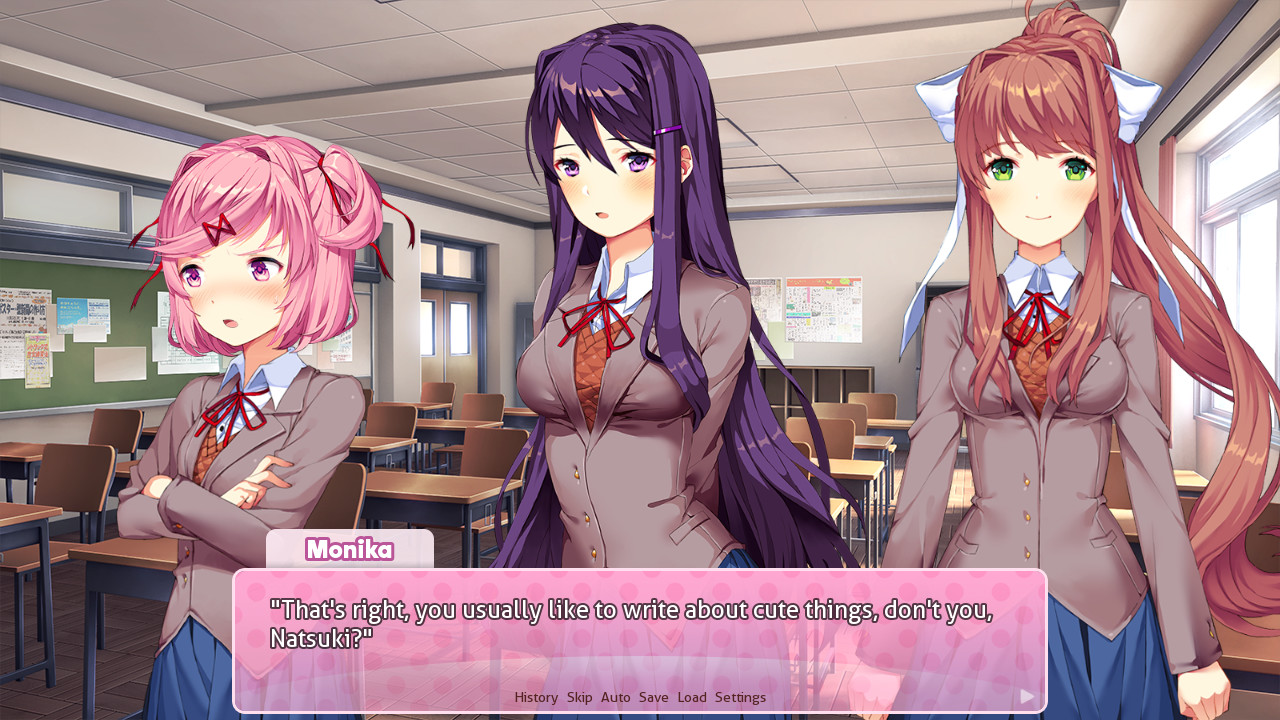

ちょうどそのころ、海外発アドベンチャーの『ドキドキ文芸部!』がヒットしていましたけど、あれは海外ユーザーにとって新しいものだったんですよね。日本のアドベンチャーゲームをずっとやっているユーザーからすると「これは見たことあるぞ」「このパターンか」と思われるかもしれないですが。

──海外のユーザーが「新しい」と感じる部分はどういうところなのでしょう。ストーリー的なところでしょうか。それともボリューム的なところでしょうか。

小高氏:

たとえば海外のアドベンチャーゲームだと『ファーレンハイト』や『デトロイト ビカム ヒューマン』みたいなものが有名ですけど、こうした作品って日本のアドベンチャーゲームとは違う文脈にあると思っています。

あれはどちらかというと「触れる映画」に近くて、リアリティ寄りの文脈にあって。一方で日本のビジュアルノベルは漫画や小説から派生しているもので、そこにゲームのインタラクティブな仕掛けを演出として取り込んで見せていく。

そのため海外と日本のアドベンチャーゲームの文脈はまったく違うものだと思っています。日本のは「仕掛けが盛りだくさんのゲームブック」みたいな感覚ですね。

|

たとえば推理小説家の折原一さんの作品は、本そのものに仕掛けがあるんです。途中で袋とじになっていたり、ひっくり返して読んだり。叙述トリックとかも日本のクリエイターは好きだったりするので、アドベンチャーゲームと相性がいい。そういうゲームブック的な仕掛けのプレイ感覚が海外のユーザーからしたら新しかったのかなと感じます。

──2010年代中盤から後半にかけての3Dアドベンチャーというと、『ライフイズストレンジ』あたりかと思います。そういうものと比べて、今回の『レインコード』の違いはどういうところなのでしょうか?

小高氏:

今言ったように、作っている文脈がぜんぜん違いますね。『ライフイズストレンジ』は『ヘビーレイン -心の軋むとき-』(以下、『ヘビーレイン』)から続いているような「触れる映画」のジャンルで派生したものだと思っているのですが、僕はそこをまったく意識していません。

死んでしまった日本のアドベンチャーゲームのおもしろいポイントを、どうしたらもっと多くの人に再び遊んでもらえるか。それを考えた結果、3Dに行き着いただけです。

──映画の中に入るような欧米のアドベンチャーゲームと、日本のビジュアルノベルのようなアドベンチャーゲームのおもしろさの違いはどのあたりだと思いますか?

小高氏:

圧倒的に違うのはテキスト量ですよね。日本のビジュアルノベルはテキストアドベンチャーから派生してきたので、文字数が圧倒的に多い。『レインコード』もそちらのタイプです。そのあたりは『ダンガンロンパ』と同じくらいの量で書きました。

映画寄りにしてしまうと『ヘビーレイン』とか『ファーレンハイト』になってしまうので「テキストアドベンチャーの延長線上の3Dゲーム」として、無駄な会話も盛りだくさんに入れています。

──映画的な作りのゲームは会話だけでもストーリーが進んでいきますけど、テキスト量が多いとどうしてもいわゆる「地の文」が必要になってくると思います。そういった地の文をどうやって読んでもらうか、といった工夫はありますか?

小高氏:

『ダンガンロンパ』では心の声があるので、それが地の文の役割をかねていました。CGだと実写に比べて細かい顔の表情が伝わり切らないことがあると思うんです。そういうところを補足できるのが地の文なのかなと。

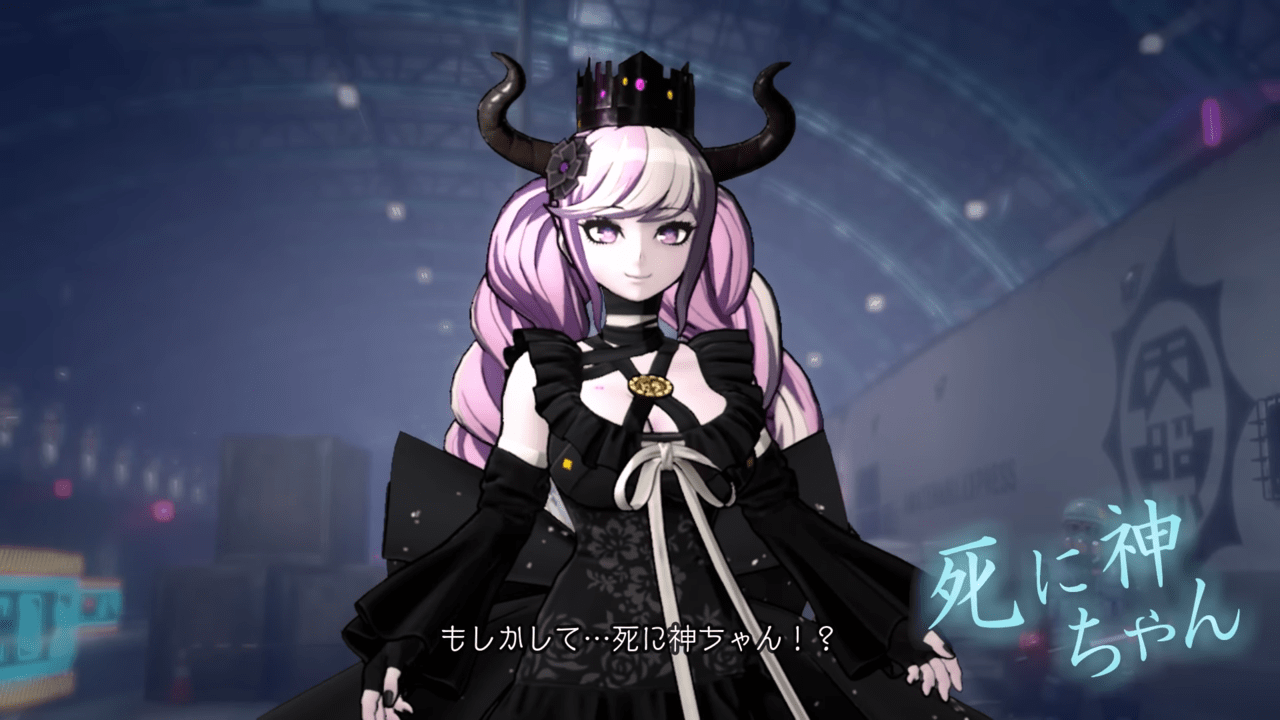

さらに、『レインコード』は主人公のユーマが死に神ちゃんと心の声で会話をしていて、その会話が地の文にもなっているので読みやすくなっているかと思います。

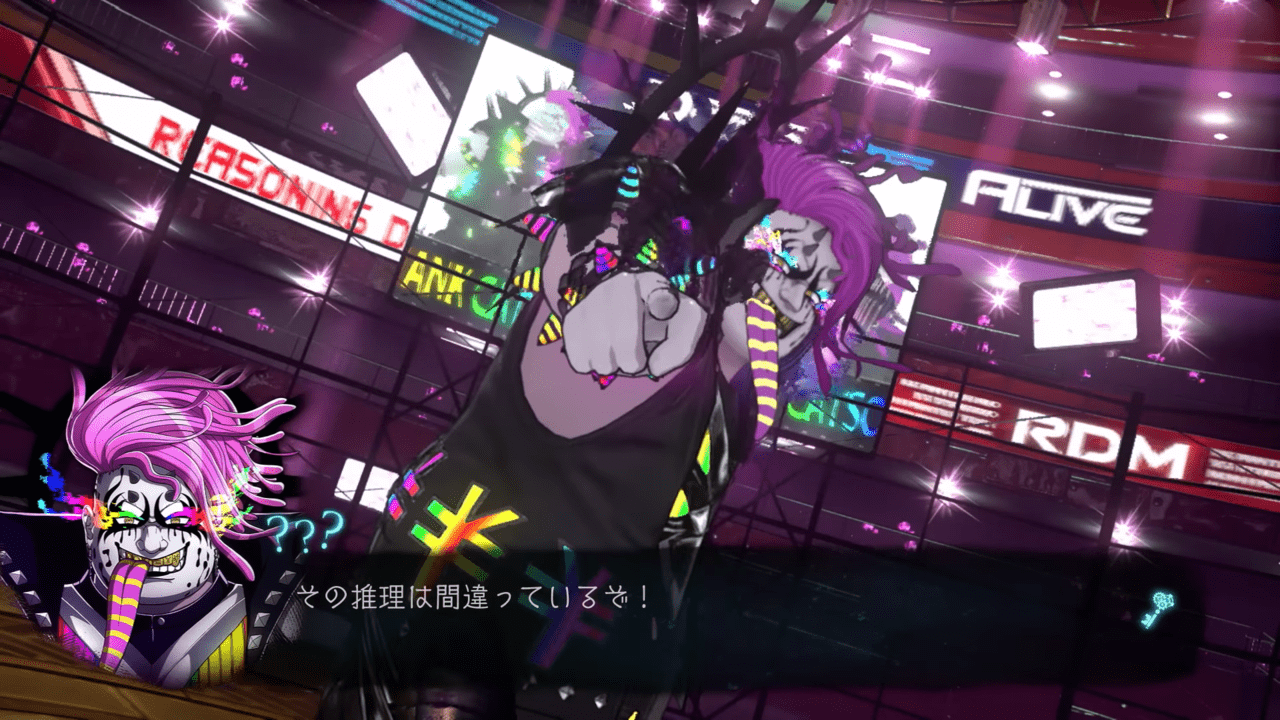

(画像は超探偵事件簿 レインコード [Nintendo Direct 2022.9.13] – YouTubeより)

──会話のパートそのものはアドベンチャーゲーム的に、バストアップのキャラが会話をする感じなんですか?

小高氏:

基本的に3Dモデルはずっと表示されているのですが、僕の作品は小松崎の絵の魅力がとても大事なので2Dの立ち絵も出しています。すべてを3Dモデルで済ませないところも日本っぽいなと思っていて。

特に死に神ちゃんが魂の状態の時はいくらでも形を変えられてしまうので、それを3Dですべて再現することは難しい。小松崎の2D絵のほうでも骨格がコロコロ変わるような絵を出して、キャラの魅力を上げていければと。そのあたりの考え方は海外の3Dアドベンチャーゲームにはないところだと思っています。

|

アドベンチャーゲームって簡単に作れるというか、そもそもの考え方がローリスクローリターンなんですよね。少ない人数でも個人の才能さえあれば、おもしろいものが作れてしまう。昔のギャルゲーとかPCゲームはもともとそこから始まっているので。

だからいまゲーム会社が新規IPとして、ある程度の大作アドベンチャーゲームを作ろうなんてあまり考えないと思うんです。

ただその中でもスパチュン(スパイク・チュンソフト)には海外の支社がある。さらに『ダンガンロンパ』の実績もあり、僕と打越【※】は海外で反響もいただいているので「これなんだ」という打ち出し方ができる。

新規IPの大作アドベンチャーゲームを作ることはトゥーキョーとスパチュンだからこそできたことだと思います。逆に言えば、死んだアドベンチャーゲームを復活させることは、僕らの使命だと思っていて。

※打越鋼太郎氏

トゥーキョーゲームス所属(元スパイク・チュンソフト)のシナリオライター。『極限脱出』シリーズではディレクターを務める。

──「エポックだったアドベンチャーゲーム」を振り返ってみると少し前であれば『逆転裁判』とか、ワールドワイドで見たら『デトロイト ビカム ヒューマン』だったり、最近だと『十三機兵防衛圏』がアドベンチャーゲームの文脈に乗るかと思います。

普通ならなかなか売れないものが、既存のテキストアドベンチャーやビジュアルノベルの枠を超えた理由はどうお考えですか?

小高氏:

結果的には「見ていておもしろそう」というのが大きいかなと。たとえば『十三機兵防衛圏』はとりあえず絵がすごいじゃないですか。あれで「おっ」と思ってしまうし、『逆転裁判』も当時の退屈なテキストアドベンチャーゲームとぜんぜん違う。

近年で、実際にプレイしておもしろかったから売れたアドベンチャーゲームって『シュタインズ・ゲート』くらいしかパッとは思いつきません。

プレイ動画やPVがすごく重要になっている中で、「プレイ動画を見ておもしろそうに見えるアドベンチャーゲーム」は必須だと思っています。だからこその3Dでもあります。

──『レインコード』はアクションゲームと推理ものを組み合わせていますが、その発想ってなかなかないと思うんです。それを組み合わせることの矛盾みたいなものはないんですか?

小高氏:

アクションと推理の矛盾は『ダンガンロンパ』のときから抱えていて(笑)。

一同:

(笑)。

小高氏:

「アクション要素はいらない」という声は多々いただきますが、「ますが」という感じですね(笑)。僕もアドベンチャーゲームが好きなので「なんでもっと流行らなかったんだろう」というものがたくさんあるんです。『銃声とダイヤモンド』とか『遠隔操作』とか『クロス探偵物語』とか、もっと流行ってもいいのに。そこは、「見ていておもしろそう」というのがアドベンチャーファン以外のゲームユーザーに伝わりきらなかったのかなと。

なので、「アクション」といういちばん遠いものを混ぜるほうが「これって謎解きなんだろうか」みたいな興味を持ってもらえるのではないかと思いました。

といっても『レインコード』はガチガチのアクションではないです。某クイズ番組のトロッコみたいなものだったり。ただ難易度調整については『ダンガンロンパ』のときからずっと難しいとは思ってますけど。

──以前のインタビューで「選択肢がなくてもボタンを押させることだけでゲームになる」というお話をしたことがあったじゃないですか。小高さんはそういった「感情をボタンに乗せる」というフィジカルな部分、物語や演出まで含めて体験として届けることを目指されていると思うんです。

それを最新の考え方で表現すると「要はこういうことが大事なんだ」というものはありますか?

小高氏:

そうですね。僕は新しいものをゼロから作るところに興味があるわけではなくて、世界設定もシナリオもキャラクターもすべて含めて「体感」が新しければいいと思っています。

|

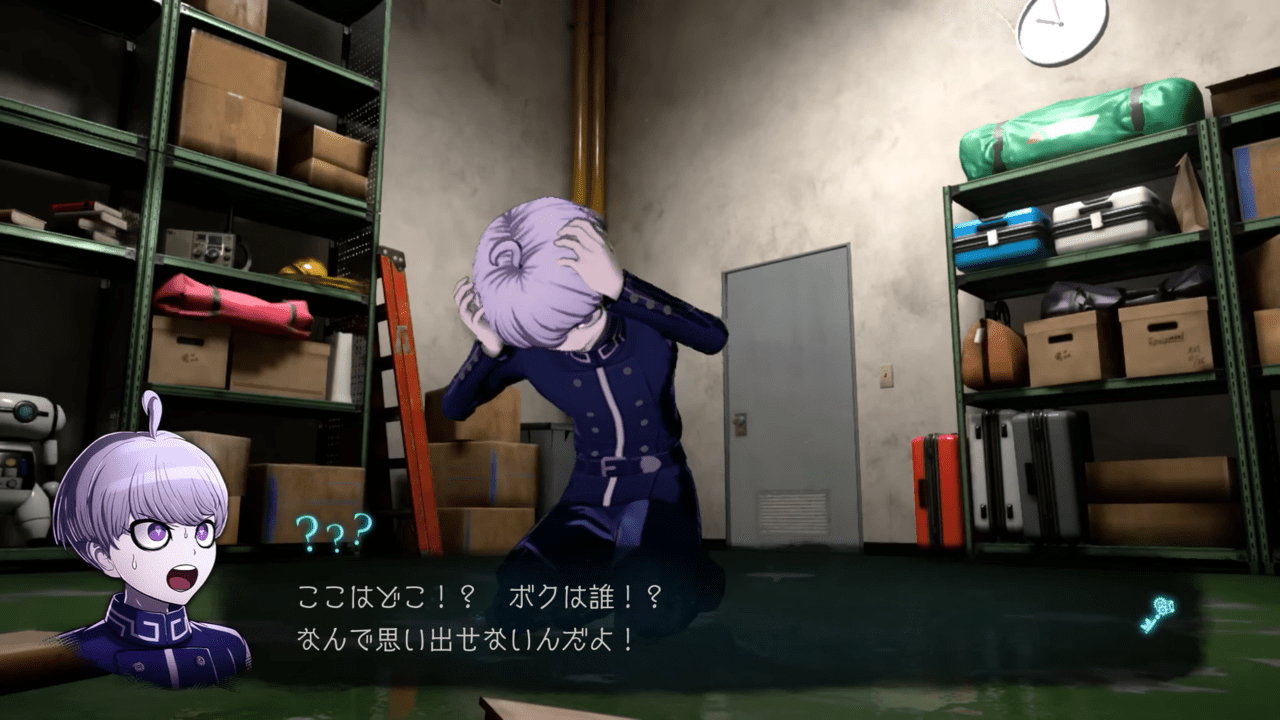

すべてのシーンにおいてボタンひとつ押させることでゲームを作りたいわけでもなく、そこは「静と動」かと。結局はプレイヤーになにをどう体感させるかかと思います。普通は文字を読み進めるだけでフローチャートが進んでいく謎解きを、『レインコード』ではプレイヤーをスティックで動かしてフローチャートを進める。

ボタンを押すだけでいいところを、3Dで操作して進めることをやりたくて「謎迷宮」というダンジョンを考えました。ダンジョンを進んでいくほど、どんどんフローチャートも進んでいくという体感を作りたかったんです。やっていること自体は謎解きゲームと同じではあるんですけど、体感としては新しい。

一貫しているのは、僕の作るゲームはストーリードリブンだということです。完全に「ゲームプレイは演出」だと思っていて、ゲームプレイがおもしろいに越したことはないけど、ゲームプレイはあくまでシナリオをよりおもしろくさせるためのもの。そこは一貫しています。

だれにも伝わらなかった「謎を可視化したい」という思い

──気になっているポイントがひとつあって、謎迷宮ではつぎの謎に移動している最中にストーリーが見えていくものになっているんですか?

小高氏:

死に神ちゃんと推理について話しながらダンジョンを探索していく形になります。たとえば謎迷宮にいるユーマが「あれってどういうことなんだろう」と謎を感じると目の前で迷宮が姿を変えて「謎」として襲いかかってくる。そこを切り抜けるとまた先に進めるようになります。

ほかにも、ユーマの推理に対して謎を隠ぺいしたがっている謎怪人が「お前の推理は間違ってる」と反論してくるので、そいつを倒しながら進んだり。

僕の中で「謎を可視化したい」という思いがいちばんにありました。プロジェクトが始まって中盤くらいまで苦労していたのは、ここの部分がだれにも伝わらないということで(笑)。「謎を可視化ってどういうことなんだろう」って。そこそこの期間、みんなピンと来ていませんでした。

|

──普通のテキストアドベンチャーであればボタンを押して進めていくところが、死に神ちゃんとの会話劇を含めて3Dゲームになっているということでしょうか?

小高氏:

進みながらテキストも読む形になっています。テキストをちゃんと表示しないと頭に入ってこないので。そこは読みやすく、かつフリーに移動できるよう心がけています。

──キャラクターを動かしながら文字を読むことも同時に……?

小高氏:

やっぱり、やってみないとわからないですよね(笑)。進みながらテキストも読むけど、そんなに大変ではないです。細かくいうと、じつは移動してもしなくてもどっちでもよくて。話を進めることと、ダンジョンを進むことがイコールになってるというか。

──それはけっこう新しい感じがしますね。普通の作り方だったら、イベントのあるところに移動して会話をするという流れになると思うんです。お話を聞いていると、アクションそのものがもうストーリーにもなっているような。

小高氏:

死に神ちゃんと会話をしながら「凶器はなんなんだろう」と言っていると謎迷宮内で凶器が浮かんできたり、迷宮内のビジュアルが変わります。

『ダンガンロンパ』は15人もいたからカメラを変えておもしろくできたけど、どうしても謎解きものとなると探偵がずっと同じ場所で話してしまう形になってしまう。それだとプレイ動画を見ても退屈になってしまう。その問題をどうしようと考えたとき、視覚的にもっとダイナミックにしたいと思いました。

──いきなり事件を再現できたり遡ったりできるのは、脳内の推理をビジュアル化しているということですか?

小高氏:

そうですね。『ダンガンロンパ』の場合でも急に車のゲームになったりして「いったいなんなんだ」というシーンがありましたが、あれは単純に脳内での回想だったじゃないですか。

『レインコード』ではそれが実際に起きています。ダンジョンものでありがちな、急に目の前に岩がゴロゴロと転がってきてそれに逃げながら「どっちのルートだ」みたいな。そこで謎を解いて成功すると、また進んでいく。

──失敗してゲームオーバーになるものではなく?

小高氏:

HP制度なので失敗して死んでもリトライできます。難易度は高くはないかな。

──いい意味でアトラクションみたいですね。余談ですけど、「リアル脱出ゲーム」って流行ったじゃないですか。あれって謎解きそのものというよりも、「教室に行ってなにかする」だとか「証拠品が手元にあってなにかする」だとか、アナログさみたいなものがおもしろさに貢献している感覚があったんです。『レインコード』はそれをデジタルゲームでやろうとしている感じですか?

小高氏:

おっしゃるとおり、謎解きゲームを新しいアトラクションにしたという感じです。最初に言った「死んでしまったアドベンチャーゲームを復活させたい」というところにつながるのですが、アドベンチャーゲームのよさって「使いまわしが効くところ」だと思うんです。

ひとつの街の背景を作っておけばそこでずっと会話ができる利点があるんですけど、僕は「だからこそ死んでいった」とも思っていて。

|

だから『レインコード』を作るときは使い回しはあまり考えていません。謎迷宮は事件ごとに違う迷宮になるのでぜんぜん使い回しがないんです。こんなにコストがかかっている謎解きゲームはない。

そこが新しい挑戦だし、みんなが思っているアドベンチャーゲームはいったん忘れてもらえたらと思います。

「これは思った以上に大変だぞ」と、みんなが気づき出す

──開発はスパチュンの内製なんですか?

小高氏:

はい、内製だからこそコストがかかっています(笑)。噂によるとスパチュンの内製ではいちばんかかっているとか。

──それだけの大きなプロジェクトを、辞めてしまった外部のディレクターがやるのもめずらしいですよね。

小高氏:

企画自体は辞める前からあったんです。取りかかるタイミングで小松崎や高田も外にいたので、そこは僕も外からやりたいという話をしてスタートしました。完全新規なのでまずは世界設定やシナリオを進めていこうと、1年くらい進めていました。

そのあとに開発が入ってきたんですけど、「これは思った以上に大変だぞ」と、みんなが気づき出した感じです(笑)。いまさら引くに引けないっていう。

でも僕としてはここまで大きいものが作れるので「しめしめ」という感じですが(笑)。

|

──トゥーキョーからは小高さん、小松崎さん、高田さんが参加されている感じでしょうか?

小高氏:

その3人と、トゥーキョーではないですけど『ニューダンガンロンパV3』で一緒にトリックを考えてくれた小説家の北山猛邦さんが僕と2人で『レインコード』のシナリオを書いています。

あとはシナリオアシスタントに小泉陽一朗【※1】と、背景デザインと敵デザインにしまどりる【※2】。いま公開しているカナイ区の街並みや謎迷宮のベースは1年の間にしまどりるに描いてもらっていました。身近にいないとなかなか細かいニュアンスを伝えることが難しいので、近場でできたのはよかったと思います。

※1 小泉陽一朗氏

漫画『ダンガンロンパ害伝 キラーキラー』にて小高氏と連名でシナリオを担当。

※2 しまどりる氏

トゥーキョーゲームス所属のイラストレーター。

──スパチュンのチームは『ダンガンロンパ』からのメンバーなのでしょうか?

小高氏:

ディレクターやプランナーなど要所要所は『ダンガンロンパ』をやっていたコアメンバーですね。加えて『レインコード』は3Dなので、スパチュンが開発を担当した3D対戦アクションゲームで必殺技のモーションを作っていた方に演出を任せたり。僕の知ってる限りのエース級がスパチュンに揃っていると思います。

かつ、『ダンガンロンパ』のメインスタッフがいるので、僕がやりたいこととか「この調子で言ってるときは直すまで引っ込まないんだろうな」みたいなさじ加減がわかってくれるからやりやすいですね(笑)。

──『レインコード』は雨が振る街での3D表現だと思うんですけど、3Dで自由に行動できると行く場所が人によって異なる場合もあると思うのですが、「こう見せたかったけど順番が……」みたいな問題はありますか?

小高氏:

この街はオープンフィールドではなくて、簡単に言ってしまうと『ペルソナ』に近いです。カナイ区というひとつの街がある中でオフィス街、住宅街、繁華街みたいにエリアで分かれていて、そこがある程度広い3Dエリアなので自由に歩き回ることができます。

事件が起こるシチュエーションは決まっているので、ストーリーが進むごとに行くエリアが増えていくみたいな。自由行動ができるときにはそのエリアのいろんなところに行けてサブミッションの依頼を受けることもできる。

エリアで分けることのいいところは、たとえば下町からつなぎ目を描かずに急にオフィス街にできることなんです。そうするとシナリオ的にも書きやすい。そういう意味ではテキストアドベンチャーのいいところと3Dのいいところを両方取っているかもしれません。

──お話の仕組みとしてはメインのストーリーがあって、それとは別にサブミッション的なものが街中にいっぱいあるみたいな。それをクリアするといいことがあるんですか?

小高氏:

メインストーリーでの自由行動の中でサブストーリーをクリアすると、いろんないいことがあります(笑)。そこにもちろんシナリオもあるのでぜひ興味を持っていただけたらと。

──その「いいこと」というのはアクションにフィードバックされるようないいことなんですか?

小高氏:

そこは『ダンガンロンパ』と似ていて、スキルみたいなものです。同時に好感度イベントみたいなものもあって、キャラの掘り下げ兼スキルアップ両方の役に立つ形です。