「実写ゲーム」には、独特の魅力と味わいがある──。

という意見には、賛同してくれる読者も多いのではないだろうか。

例えば、過去にチュンソフト(現:スパイク・チュンソフト)より発売された『街 ~運命の交差点~』、『428 ~封鎖された渋谷で~』などは、紛れもなくアドベンチャーゲーム史に残る傑作であるし、近年では、『Her Story』のようなインディーゲームも記憶に新しいだろう。

一方で、実写ゲームというと、ちょっと王道から外れた、語弊を恐れずに言ってしまえば、「イロモノ」的な扱いを受けてしまうことも少なくない。事実、売り上げという意味では、実写ゲームは苦戦を強いられてきたという歴史もある。

実写ゲーム、とても面白いのになぜ……。

そんな実写ゲームファン(?)の期待を一身に背負って出て来たのが、2022年5月12日よりスクウェア・エニックスから発売された『春ゆきてレトロチカ』だ。

本作は、1922年、1972年、2022年の3つの時代を駆け抜けるミステリアドベンチャーゲーム。実写の映像を鑑賞しながら、作中で発生する事件の謎に繋がる手がかりを集め、仮説を組み立てながら真相に迫る意欲的なゲームシステムが大きな特徴だ。特に映像は、セットをきちんと組んで、俳優陣もそのまま役を演じるというドラマ、映画さながらの本格的な仕上がりとなっている。

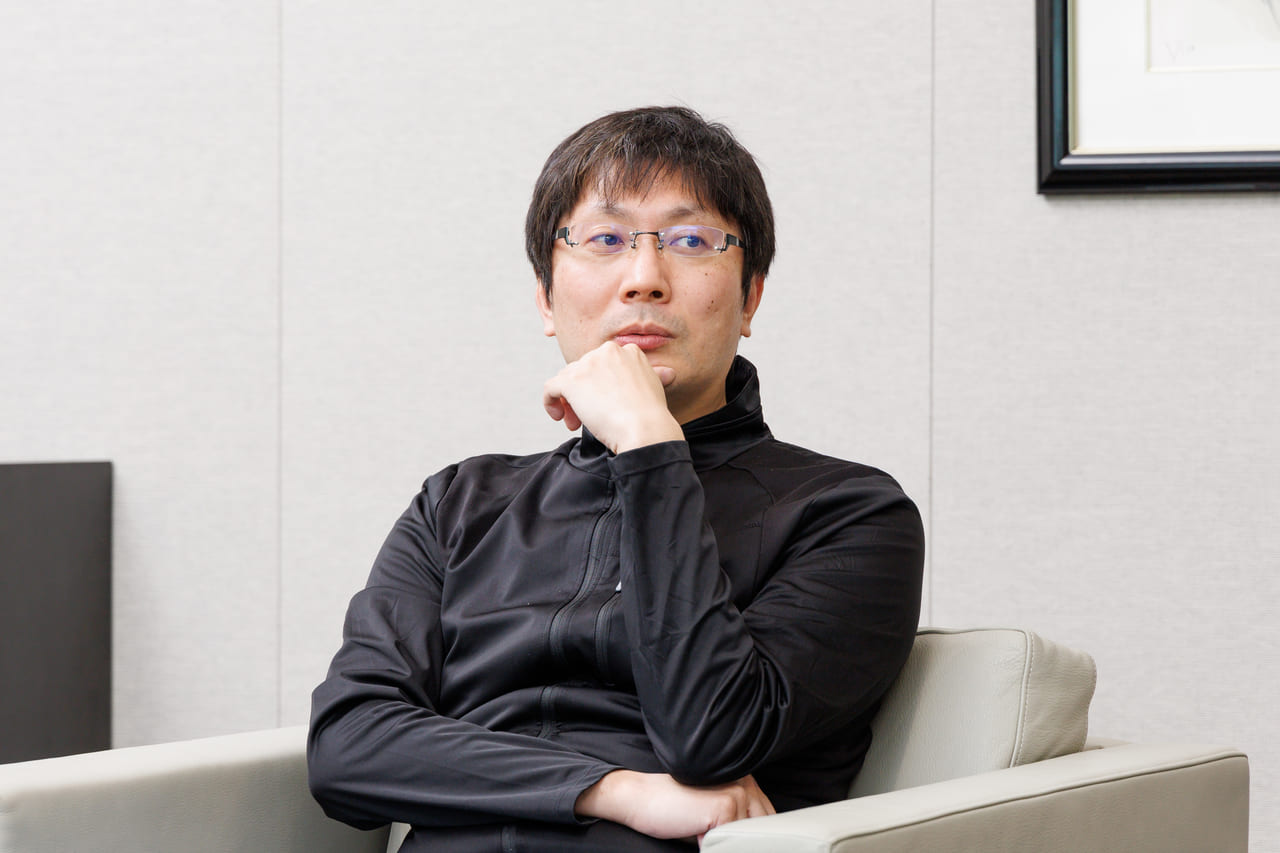

今回、電ファミでは、『ダンガンロンパ』シリーズで知られるトゥーキョーゲームスの小高和剛氏を聞き手にお招きする形で、『春ゆきてレトロチカ』制作陣との座談会を実施。

『春ゆきてレトロチカ』側からは、本作のディレクターであり『428 ~封鎖された渋谷で~』にてシナリオディレクターを務めた伊東幸一郎氏、プロデューサーの江原純一氏、そして撮影プロデューサー兼シナリオディレクターのたちばな やすひと氏に参加してもらい、実写ゲームの魅力や、あるいはその難しさについて、様々な角度から語ってもらった。

ちなみに小高氏は、2020年発売の『デスカムトゥルー』で同じく全編実写という表現に挑んだという経緯があり、そのメリットデメリットを肌で実感している人物でもある。以前、電ファミでも同様の話題でインタビューをしたことがあり、今回は、その時の話の続編的なニュアンスも含まれる。

『春ゆきてレトロチカ』を3章までプレイしたという小高氏によるガチレビュー、実写特有の特性に秘められた可能性と課題、制作および撮影の裏話、映像主体のゲーム制作の難しさ、そして海外に支持されている”日本らしさ”とは?などなど。幅広い話題が包み隠さず展開された、その模様をお届けしよう。

仮説を全部用意しているのはプレイヤーを信じているから(小高氏)

──『春ゆきてレトロチカ』の率直な感想として、「よくこの企画が通ったな……!?」と思ったんですね。実写のアドベンチャーゲームという企画自体がかなり難しい。そのような企画がどのようにして社内の承認を通り、制作部分でどんな難しさがあったのでしょうか。いろいろな難しさがある中で、それでも実写ゲームをやり通したいという思いを貫き通せた背景には何があったのかなど、そういったテーマを割とぶっちゃけてお話しできればと思っています。よろしくお願いいたします。

一同:

よろしくお願いいたします!

小高和剛氏(以下、小高氏):

僕、3章まで全部やりまして!【※】

※取材当時。小高氏は6月8日にTwitterでクリアー報告をされている。

「春ゆきてレトロチカ」クリアしました!これはクリア後に語り合いたい作品。

— Kazutaka kodaka/小高和剛 (@kazkodaka) June 7, 2022

実写作品としてデスカムトゥルーを。ミステリーとしてレインコードを作ってる身としては参考になる事がたくさんで、終始クリエイター目線でプレイしてしまった。この後、自宅での独り言で語ります!

|

江原純一氏(以下、江原氏):

おお! ありがとうございます!!

小高氏:

最終章までは行けなかったのですが、座談会の前にそこまではプレイできました。発売前に一部のメディアさんで掲載された記事も見たんですけど、それってちょっと宣伝っぽいじゃないですか(笑)。

|

そんなわけで、ちょっと僕がガチレビューしたいと思います(笑)。

伊東幸一郎氏(以下、伊東氏):

お、おお……!(笑)

小高氏:

ゲームクリエイターがこういう場に呼ばれるということは、お構いなく言っていいということでしょうし(笑)。

3章までやってみて、思うところがいっぱいありましたね。まず仮説パート! これはすごい発明だと思いました。推理って『逆転裁判』然り、捜査して謎を解くというレールにある程度乗っかることが多いですよね。『ダンガンロンパ』でも謎の解き方をプレイヤーにどう軽い形でやってもらうかと迷っていたことがあるんですけど。

『レトロチカ』はマーダーミステリーじゃないですけれど、[謎]と[手がかり]を組み合わせ、さまざまな[仮説]を作っていく。その仮説を全部用意している。あれが結構新しいなと思ったんですね。プレイヤーを信じているな、と。僕が仮説を全部やる手法をやろうとしても、「誰もついてこれないんじゃないか……」と、プレイヤーを信じきれず、もっと簡単にしてしまうと思うんですよね。

江原氏:

プレイヤーを信じきれないというのは、「情報を整理し切れないだろう」といった意味合いですか?

|

小高氏:

うーん……というより「ちゃんと考えるだろうか?」と言いますか。謎に対してプレイヤーが考えてくれるほどおもしろく、逆に総当たりの気分でやられてしまうと「面倒くさいな~」となっちゃうわけですよね。仮説を全部やらせてしっかり楽しませるというのは、プレイヤーを信じていないとできない。だから謎やミステリに対してすごく真摯だと思ったんです。

ただ、「俺、こんな可能性考えてなかった……」みたいに、仮説を全部総当たりしていくと、プレイヤーが思いもしないことが起こるんですね。そこは「こういう可能性もあるよ?」みたいにNPCが言ってくれたり、対話が発生するとか、そういう導き方があって良かったかもしれません。

たまに見当違いな仮説に行き着くじゃないですか。本来の仮説を出すのに結構難しいと感じるところがありましたので、そこに少し引っ張ってくれる相棒みたいな存在がいてくれたら、と。そうすることで、より対話っぽくなり、マーダーミステリーをやっているような感覚で楽しめた気がしますね。

けど、ゲーム的にはすごくおもしろいなと思いましたよ。

──僕もあの推理パートに感じたのって、マーダーミステリーのようなアナログっぽさなんですよね。自分の頭でちゃんと考えてやるものになっている。選ぶ・選ばない、あとで選び直す、というのではなく、本当にガチで頭で考えることをやっている。それがアナログっぽいという表現が適切かはわからないですが、画面に映ったものを判断するのではなく、情報をもとにこちらで考える感覚は確かにすごく新しいなと思いましたね。

伊東氏:

おっしゃる通りだとは思います。ゲームって基本的にはインタラクティブなメディアですよね。ボタンを押すことで進むというセオリーみたいなものがあるとは思うのですが、『レトロチカ』はボタンを押さないで考えている時間が楽しくなる方向を大切にしているんですね。

|

小高氏:

ああ、確かにそうですね。

伊東氏:

ちょっとアンチテーゼ的なアプローチではありますけど、そこがアナログっぽいと言えばアナログっぽい。デジタルで入力していく正しさではないですね。

小高氏:

つかんで離すところのレスポンスはすごく良かったですよ(笑)。あれは雑になっちゃうと相当ストレスになりますから。あそこの吸い付き方は良かったですね。

あと、3章では僕自身、[仮説]を思い込んじゃうときがあったんです。そのときに、「逆にこういう罠もあるか」とも感じて。

全然違う方向に行くわけですから、気持ちがついていかなかったんです。「この可能性あるよね?」と思ったことが言及されないわけで。可能性が広いゆえにそういうことがあり得る、みたいな感じですね。

逆に浮かんだ通りだったりすると、ゲームプレイとしてはメチャメチャ楽しい。

伊東氏:

そうですね……(笑)。先入観と言いますか、「これもあるじゃん」というのは最後まで残ってしまうんですよね。

小高氏:

いくらやっても残ってしまうだろうな、というのはありますよね。だから、そこにあえてチャレンジしているゲーム性というのはすごいと思いました。本当に真摯で、可能性があるなと。たとえばこれを『金田一少年の事件簿』、『ガリレオ』、『あなたの番です』でやったらどうなるだろう、と思っちゃって。

|

その点でひとつ、僕が一番不満に感じた点を言えば、河々見はるかと四十間永司、主人公ふたりのキャラクター。強烈な個性が欲しかったんですね。『ガリレオ』の物理学者と刑事のコンビ、『金田一少年の事件簿』のはじめちゃんと美雪のように、個性あるふたりで引っ張ってくれれば、どの時代に移っても決め台詞や癖などで印象が強くなるでしょうから。主人公ふたりに癖がなかったので、僕はプレイしながら「これ『ガリレオ』でやってみたい」「『金田一』でやってみたい」という風に思ってしまいましたね。まあ、好みですけどね。

たちばな やすひと氏(以下、たちばな氏):

私目線で言うと、主人公となる主体のキャラクターの作り方に、いつもの映画やドラマとは決定的な違いがありました。プレイヤーに感情移入してもらうためにも、あまり設定を盛り込みすぎないのがゲームという、そのスタートラインから始まっているんです。

あと、上質な本格ミステリを目指すというのがありましたから、安易なキャラクター付けはしないという思いが強かったかもしれません。

|

その上で、ふたりのやり取りの中にユーモラスな関係性とか、キャラクターとして期待を抱かせる要素はもう少し埋め込みたかったなという思いはあります。

ただ今回は推理ゲームに必要な情報を入れるだけでも本来のシナリオ量を越えてしまっていました(笑)。

小高氏:

まあ、単純にムービーが長くなっちゃいますよね。

たちばな氏:

はい。なので、「いかに削るか?」というのが常に突きつけられていた問題で、そこをクリアいく中、結果としてキャラクターを描くところが弱くなってしまったものかもしれません。

江原氏:

仮に、永司がエキセントリックなキャラクターだとしたら、それに振り回されてミステリ性が薄れる懸念をシナリオ制作時に感じました。実写という表現に合わせてキャラクター付けしすぎないようにしています。

小高氏:

結局、実写ゲームの例が少ないから、試してみないとわからないんですよね。エキセントリックなキャラクターにして、ユーザーに「長ぇよ!」と言われるかは、やってみないとわからない。ただ、その前例が実写ゲームだとないから、手探りなんですよね。

|

江原氏:

『デスカムトゥルー』では結構、キャラクターを立ててましたよね? キャラの色をかなりつけている印象でした。

小高氏:

あれもキャラクターは立てていないんです。

江原氏:

あ、そうなんですか!?

小高氏:

僕が作っているものの中では立てていないんです。

というか、あれはもう役者さんが有名な方ですから、それでいいかなって(笑)。

江原氏:

あー、なるほど。役者さんご自身のキャラクターを使ったんですね。

小高氏:

そう。そこは逆に言えば実写の楽なところかなと思っていて。『ジャッジアイズ』がそうですが、キムタク(木村拓哉)じゃなければ「個性が~」、「過去が~」など、いろいろあると思うんですけど、「キムタクだし」ということで全部許してしまっている(笑)。『デスカムトゥルー』もどちらかと言えばそちら路線でしたけど。ただ、本当にゼロから『ガリレオ』や『金田一少年の事件簿』のようにキャラクターを立てる手法の前例がゲームだとありませんからね。

なので、スクウェア・エニックスさんにはいろいろ試してほしい(笑)。

江原氏:

(笑)。

|

小高氏:

その意味でもすごく可能性は感じたんです。いままでのいわゆるムービーゲームの中でも、一番ゲーム性が強い。『デスカムトゥルー』はムービー寄りで、ゲーム性を無視した作りにしていますからね。実写ゲームにあんなにゲーム性を入れ込んでいるというのは初の挑戦だと思いましたから、もっといろいろ試してほしい。

ただ、予算もすごくかかっていると聞いているので、お手軽なものではないんだなとは思います。

それが3章までに僕がプレイして感じたことですね。偉そうに言っちゃいましたが(笑)。

──主人公の色というと、『デスカムトゥルー』で消したというのは意図的だったんですか? アドベンチャーゲームの主人公の実体性をどうするかは、結構キモだと思うのですが。

小高氏:

そこは先ほど、たちばなさんがおっしゃっていた考え方はあまりなくて。ゲームの主人公は自分を投影しやすいとはまったく考えていないんです。キャラクターは出したいけど、さっきのように長くなるからというのもありましたし。あと『デスカムトゥルー』の場合、出しにくかったというのもあります。最初から映画くらいの短さにしようとしていたので。

『レトロチカ』とはだいぶ作り方も違うと思いますので、比べるのは難しいかもしれません。制作期間も短かったので、ゲーム性についてもそこまで練る時間もなかったので。

たちばな氏:

以前、『デスカムトゥルー』で小高さんと対談させていただきましたが、『デスカムトゥルー』の映像のクオリティーがすごく高いので、「絶対に負けられない!」というプレッシャーはメチャクチャありました(笑)。

小高氏:

あと、ハズレ選択肢もちゃんと映像として作っているじゃないですか。あれも予算的には膨らむんだろうな、と思ってしまいました(笑)。

たちばな氏:

そうですね。やはり単純に撮る尺が長くなることが撮影予算に直結するので、そこは大変でした。ただ、分岐部分はまとめて撮れるのもあり、そこは割安に撮れるとも言えます。あそこを全てボイスでやると失われるものも大きいと思うので、なんとか効率よく撮影して成立した感じだと思います。役者さんの負担はすごく大きいですが。

|

ただ、どこまでムービーの効果があるのか、静止画も併用してゲームボリュームを増やした方がいいのかなどの議論はずっとありましたから、ちゃんと検証したいと思っています。その最適解みたいなものが知りたい気はしていますね。

ハズレ推理にはチュンソフトっぽさがある

江原氏:

発売の2週間前ぐらいからYouTuberさんなどによる先行プレイ配信も始めていたのですが、見ていて思ったのが、ハズレ推理……ハズレ仮説とバッドエンドもそうですが、そこに皆さん、強く反応していただけているんですね。ゲームならでは、というところもあると思いますし、バッドエンド自体にチュンソフトさんっぽさをプレイヤーが感じられたのかもしれません……そこは伊東さんのさじ加減だったと思いますが(笑)、そこを結構喜んでくれている。スクエニのタイトルなのに、サウンドノベルの系譜として遊ばれるプレイヤーがわりといらっしゃるんだなと感じましたね。

|

小高氏:

確かにチュンソフトっぽさは感じました(笑)。

伊東氏:

だいぶ消したつもりなんですけどねぇ……(笑)。

一同:

(笑)

江原氏:

チュンソフトさんっぽいところはありますよね。例えば「呪い殺した!」とか、「ミイラは生きていた!」とか(笑)。

|

小高氏:

仮説パートのサウンドノベル風な場面の語り口も、なんとなくチュンソフトっぽさはありますね。

でも遊んでいて、マーダーミステリーをやっているような手ごたえはすごくありました。だからムービーも自然に観られたし、いい意味で実写ゲームという印象はなかったですね。章が進むにつれ、マーダーミステリーの問題編みたいな気持ちでプレイできました。「映像だぞー」という押しつけがましさがなく、自然に観ることができたのはフォーマットとしてバランスが取れているなと思いましたね。

江原氏:

テストプレイヤー陣もそこを褒めてくれました。河々見はるかの存在が鼻につかなくて、ゲームとして自然なのがすごくいい、と。

知見を得るためにマーダーミステリーもかなり遊びましたが、その前に『レトロチカ』の根幹のシステムは完成していましたよね。

伊東氏:

というか、システムのもとは『トリックロジック』【※】ですからね。

※『トリックロジック』:2010年、SCE(現SIE)から発売されたプレイステーション・ポータブル用推理ノベルゲーム。開発はチュンソフト、プロデューサーはイシイジロウ氏、ディレクターは中嶋康二郎氏。伊東氏はシナリオディレクターを務めていた。

江原氏:

そうですね。ビジュアライズされた『トリックロジック』ですね。

伊東氏:

『トリックロジック』の話をしていいのかわからないですが……あれは自分で謎を探し出して作って、その謎にまたテキストをくっつけて仮説を作るという段階の多いものになっていたんです。そのため、どこから手を付けたらいいのかわからないという声があったので、『レトロチカ』では最初から謎を提示しています。関連しそうなものはどれか、と選ぶだけにして、仮説を作るとどんどん仮説ができていくという風にフォーカスしたんですね。そのほうが遊びやすいかな、と。

|

小高氏:

確かに、最初は訳がわからなくてもなんとなくやっていけば、「こういうことなのか?」と見えてきますね。

伊東氏:

ただ、先ほども小高さんの話にありましたけど、『逆転裁判』などのように、段階的な謎が解きほぐされていくタイプではなく、すでに全部の手がかりと答えは揃っている中、推理編へとポーンと入って謎が出るじゃないですか。この謎が人によってはネタバレになっちゃう可能性があるんですよね。そこのさじ加減は難しかったです。

小高氏:

あ、確かに話の誘導とかにもなりかねないですね。

事件の謎ってどういう順番で作ったんですか?

伊東氏:

大きなストーリー……ドラマ部分はたちばなさんとシナリオチームの皆さんが主導で、私とか江原さんも書いています。それと同時進行で、各エピソードの謎やトリックは、檜原聖司さんというミステリに詳しい方と私で一緒に作りました。

【教えて #春ゆきてレトロチカ】

— 春ゆきてレトロチカ【公式】 (@retrotica_PR) February 25, 2022

Q.公式サイトに掲載されていない開発者について教えてください。

A.現在公開可能な主要スタッフをご紹介します! 長くなるのでツリーにて。

大体、謎解きの手順ってあるじゃないですか。探偵役がこうやって謎解きを展開していくとおもしろいだろう、という感じに。その流れで、まずはトリックを作り、次にそのトリックを暴いていく解決編の手順を考え、それからその手順を踏まえた謎を推理編のピースにしています。

小高氏:

なるほど。あと、ゲームシステムに合わせて謎を作る方法もあるじゃないですか。そういうのは考えたんですか?

伊東氏:

いやぁ……そこまでは……。

小高氏:

あ、そうなのですか。でも、結構そういうのって活用の仕方もあるんじゃないのかなと。僕自身、推理小説もメチャクチャ読んでいるし、ミステリのゲームもたくさん作ってきたというのもあるのでそう感じてしまったのですが……。

伊東氏:

『コナンVS金田一』【※】も作られましたよね。

小高氏:

え? あ、それもやりましたね(笑)。

江原氏:

『コナンVS金田一』はマジでおもしろかったです!あれ、何年も経ってから小高さんが手がけたものだと知ってビックリしましたよ!!(笑)

※『名探偵コナン&金田一少年の事件簿 めぐりあう2人の名探偵』:バンダイナムコエンターテインメントより2009年2月に発売されたニンテンドーDS用推理アドベンチャーゲーム。『名探偵コナン』と『金田一少年の事件簿』のクロスオーバー作品で、シナリオを小高氏が担当している。

小高氏:

あれもそうでしたが、ミステリ的には大技って繰り出したくなるんですよね。占星術みたいな新しいもの、発明的なトリックを作りたくなる。ただ、そういうのは『レトロチカ』には向いていないとも感じたんですね。仮説がいくつかあって、その中から最適解を見つけ出すというのがキモですから。逆を言うと、こういう作りだからこそ、どんな風に考えたのかと思ったんですね。

|

江原氏:

いや……じつのところ、大仕掛けはあるんですよ。

小高氏:

あ、3章以降に?

江原氏:

はい。……大仕掛けは、あります!(力説)

小高氏:

マジですか(笑)。それは楽しみにしておきます(笑)。

そういうのがあるのかなと不思議に思っていたんですけど、意外にあるんですね。

江原氏:

はい、ありますね。どんな順番でプレイヤーに提示していくかかはシナリオ制作の最終局面における大きな悩みでしたが、プレイヤーの皆さんの感想を拝見する限り、きれいに決まったようでよかったです(笑)。

初めての実写ムービー撮影で味わった“時間との戦い”

たちばな氏:

あと、実写ゲーム特有のことだと思うのですけど、シナリオを作ってから場所を探す順番になるのですが、いざトリックが成立する場所を探してみても、微妙に求めている設定と違ったりするんです。

|

だから、ロケ現場に合わせてもう1回トリックをいじったり調整されていったところはたくさんあります。「これぐらいの大きさのエレベーターがあれば……」という希望があっても、実際の場所にはなかったり、通路が裏側で繋がっていると良いが、そんな都合よくは繋がっていないとか。かといって場所を先に決めるにも、やはりシナリオがないと闇雲に探すことになってしまって、そうもいかないとか。

小高氏:

それはまさに実写でやることの難しさですね。合わせなくてはいけないという。

たちばな氏:

そうですね。うまくいってこそ妙なリアリティやおもしろさを生むと思うのですが、そこは三位一体でなければならなくて。シナリオと謎、ゲームを作る側、実際にそれを撮影するチームと。でも、その連携がとても良かったと思います。

伊東氏:

『デスカムトゥルー』もロケ地やセットが決まったあと、脚本が変更されるということがあったんですか?

小高氏:

決まってから書いてますね。

江原氏:

あ、そうなんですか!

けど、地下室みたいな倉庫はさすがにホテルじゃなくて別の場所ですよね?

|

小高氏:

あ、それもあの舞台になったホテルのものですね。

江原氏:

あのホテルなのですね。じゃあ、山だけが違うという……?

小高氏:

山は違いますね。あれだけ千葉県です。1日だけ、ホテルじゃない撮影日があったんです。その日に全部、撮影した感じですね。

江原氏:

となると、ホテルのある新潟県でだいぶ完結したということですか?

小高氏:

そうですね。9割は新潟県での撮影です。

|

江原氏:

へぇ~……。

伊東氏:

現場でシナリオを直すのではなく、場所が決まって、そこに合わせて書いたんですね。

小高氏:

そうですね。場所が決まっていて、そこの写真を送ってもらって、それをもとにしながら考えました。「こういう道あります?」と聞いてみたら「あるよ」と返ってきたり(笑)。

一同:

(笑)

小高氏:

ただ、もう撮影場所と撮影日数も決まっていたんですね。だから実際に現場に行って、出来上がったシナリオをいじる時間なんてなくて、「もうやるしかない」という感じでした。「入り切らないから30分切って!」みたいな調整が入るぐらいでしたね。

江原氏:

メイキング映像で、キャストの方々を前にして、小高さんがフローチャートをホワイトボードに書いて説明している場面があったんですよね。「なるほど、こういうことをやるんだな~」と、すごい参考になりました。

小高氏:

いや、あれは監督じゃないですか? 僕は「わからなくてもわかるでしょ?」みたいな感じです(笑)。

江原氏:

あれっ(笑)。じゃあ、記憶違いかもしれませんね。

小高氏:

監督がゲームをやられていない人ですから、瞬時に組み立てられないんですね。なので逆を言えば、監督とキャストで足並みを揃えてやっていました。

伊東氏:

台本はどう執筆されたんですか?

|

小高氏:

普通にシーンごとに、という感じです。ここを間違えたらここに飛ぶ、というのがたまにありますが、基本的にはほぼ1本道で。

伊東氏:

でも、ちょいちょい分岐が入って。

小高氏:

そうですね。分岐しているように見せかけている1本道でしょうか。ループしているように見せかけて、ゲーム的には進んでいる。ただ、プレイヤー側はループしているように見えるので、台本的には1本で成り立ってしまうんです。

たちばな氏:

台本の書き方は難しかったですね。

いわゆるExcel的な部分とWord的な部分の両立のさせかたみたいな。これは現場でのチェックも含めてですが、そこは「もっといいやり方があるのでは?」と、悩みながらやっていましたね。

小高氏:

やっぱり監督はフローチャートを最低限頭に入れておかないと、どっちにしろ厳しいな、と。いくつかに分かれて構成されているわけですから、台本化すると難しい。

|

いま、聞いていて思い出したのが『デスカムトゥルー』の台本。撮影1週間前ぐらいのときでしたが、制作さんが撮影予定表に、僕が間違い選択肢用にまとめたファイルに書いていた情報を組み込んでいなかったというのがあったんです。正解ルートしか組み込んでいなくて。

江原氏:

うわ、怖ッ……!

小高氏:

30分ぐらい溢れてしまって、これを撮影しなかったらゲームにならない。だけど、映像の制作会社の人からしたら「映像として成立してますよね?」と(笑)。「いや、間違いが全然ないので、これを入れる代わりに本編を30分削ってください!」となりました。増やすことができませんから。

江原氏:

あ、そうか……『デスカムトゥルー』って、1発勝負なんですよね。私たちは本番に入る前に2回、テスト撮影をしているんですよ。ぶっつけ本番が怖くて怖くて(笑)。映像の監督とカメラマンだけにきてもらって、初回は「こういうことなんです」と、コミュニケーションを綿密にとっていくことは、本番を迎えるに当たっての強みになるだろうなと思ったんです。

|

小高氏:

僕らは完全1発勝負でしたからね……。

江原氏:

それは本当に勇気ありますよね。私はとにかく怖かったです。

小高氏:

そもそもキャスト的に二度と集まらないだろうという事情も(笑)。ド緊張しますよ! だからもう、増やすのも伸ばすのも絶対にできませんから「削れ! 削れ!」の嵐でしたね。

たちばな氏:

我々も最後までシナリオを作って初めて見つかるロジックエラーとかが多くて、逆算してやれよという話ではあるのですけど、ギリギリになってこの台詞の中にこの要素は最低限言っておかねばならないとかとなって台詞が増えていく。だけど、撮影時間は変わらない。そういうことはたくさんありましたね。

|

小高氏:

やっぱりゲームはシナリオが長いので、どうしてもそうなりがちですよね。『428』でもそうでしょうけど、最初から完璧なものは作れませんから。あとからわかってくるというのがある。

ゲームって、繰り返し遊んだりするメディアで、実写ドラマの場合はわからないですけど、演劇やアニメとかだと力技や勢いでやりきってしまえ、みたいなのがある。ただ、それがゲームだと通用しない。プレイヤーが止めてしまえるんですよね。

伊東氏:

いや、本当にそこは気を付けて撮影したんですけど、やっぱりポカはあって。

|

江原氏:

アフレコでカバーしたりしましたよね。

伊東氏:

アフレコではすごく直しました。あと1章の最初、保管室から出るシーンでは扉にカギをガチャンと施錠するシーンを撮影していなかったんですね。「マズい!」ということで、あとから静止画のスチルで錠前にカギがかかった映像を作り、SEを入れ、編集して作ったというのがありましたね。

江原氏:

あれ、(静止画とは)気づかないですよね。

小高氏:

そうなんですね! それは気づかなかったです。壊すシーンは撮っていたんですか?

|

伊東氏:

壊すシーンは撮っていたんです。かけるシーンを撮っていなかったので、壊すシーンのカットを使って……。最初、編集した映像が上がってきたときに「これ、カギかけてへんやん!」と(笑)。

たちばな氏:

撮り忘れがたくさんありまして……(笑)。

江原氏:

1章の撮影時はシナリオが完成してなかったんですね。なので、伊東さんはシナリオをチェックしながら並行して現場をチェックしていたんですよ。それもあって全部を見切れず……。

伊東氏:

だからその辺はもう、CGとのハイブリッドみたいな作り方をしないと今後は厳しいかな、という気がしますよね。

小高氏:

そういう経験からも「もっとこうやれるな」というのはありますよね。別にこれがゴールではないと言いますか。

江原氏:

それは本当に思います。実写の可能性はメチャクチャ感じましたから。

小高氏:

そうですよね。だから無責任に言えば、続けてほしい!(笑)

|

江原氏:

私も続けたいですが……なんでしたら今後、小高さんに発注しますよ!(笑)

小高氏:

(笑)。けど、3人とも確実に実写ムービーゲームって初めてじゃないですか。もちろん、たちばなさんは実写畑の方ですけど、ゲームは初めてだと思いますし、伊東さんも実写ムービーは初めてじゃないですか?

伊東氏:

そうですね、初めてですね。

小高氏:

だから、これだけキャリアのある3人でも、どうしても初めてのことになってしまうし、参考にしようとなったときも前例がまったくないわけですから、続けていくべきだと思いますね。

ゲームと、映像と

小高氏:

あと日本映画とか、あちらからアプローチも来ないかな、と。

まあ、たちばなさんがある意味、そのような方かもしれませんけど……。

いま、日本の映画ってヤバいじゃないですか。「Netflixだけでいいんじゃね?」とか思ってしまう(笑)。『全裸監督』に『浅草キッド』とか、そういう傑作が生まれてきていますし。

まあ、『ドライブ・マイ・カー』みたいなアカデミー賞を獲る作品も出てきていますが、そういう方面からムービーゲームに予算をつけ、世界的に売ることだってできるかもしれないですよね。だから、映画業界の方たちが可能性を感じて来てくれないかな、と。さっきの『金田一』じゃないですけど、何かできると思うんですよね。

|

実写ゲームが映像業界の黒船になれるのでは、というのは思っていて。別に『レトロチカ』ほどゲーム性重視でなくてもいいかもしれない。『ブラック・ミラー:バンダースナッチ』みたいなものでもいいかもしれないわけで。

ただ、そういうゲーム的なアプローチ、売り方もそうですし、逆にこちらからドラマなどの映像のほうに行くというのもありだとは思うんです。好きだからやってみたいというのもありますから。

ただ、向こうからくることがほとんどない。たちばなさんぐらいなんですね。まあ、たちばなさんも作り手側ですが。

江原氏:

確かに滅多に来ないですよね。映画の重鎮がゲーム業界にいらしたケース、私は思い当たりがないです。

|

たちばな氏:

小高さんのような人が実写の映画を作ったらどうなるのかとか、このあいだも名越稔洋さん【※】とお話しする機会があったのですが、「名越さんに映画を作って欲しい」と私は心から思ったりします。そういうクロスオーバーしたものは多分、どんどん出てくるのではないかと。

まあ、ゲーム作る方が楽しいからと、クリエイターの方々が自分の領域に戻っちゃうかもしれませんが(笑)。

※名越稔洋:セガ在籍時、『デイトナUSA』、『モンキーボール』、『龍が如く』シリーズなどを手がける。2021年セガを退職し、2022年にみずからが代表を務める名越スタジオを設立。

小高氏:

それはありますね(笑)。

たちばな氏:

でもそれはそれで、映像分野から遠ざかられるのも嫌だな、と。特に映画みたいな世界だと古い様式美みたいなのが決まっているので、本当に新しいチャレンジがやりにくかったりするのはあります。

だからこそ、ゲーム業界が新しいクリエイティブを生み出すのには賛成で、映像側の世界で作品を作るというよりも、その良さを内包したものがゲームという世界の中で生み出されていくといいなとは、すごく思いますね。

|