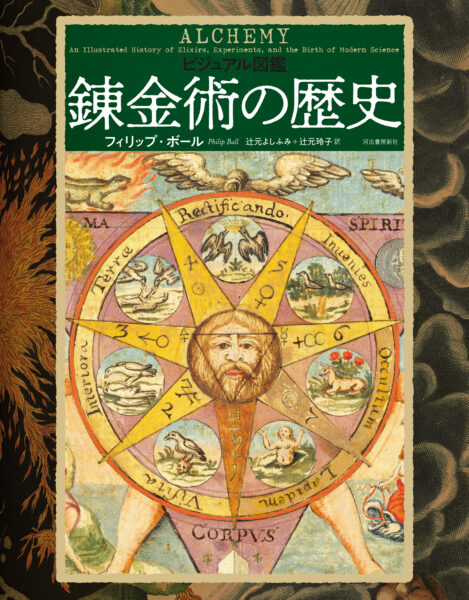

『ダンガンロンパ』シリーズで知られる小高和剛氏が、シナリオライターの打越鋼太郎氏らとともに、新会社「Tookyo Games(トゥーキョーゲームス)」を設立。小高氏が代表を務める同社の第1弾タイトルとして、2020年6月25日にiOS/Android/Switchでリリースされたのが『デスカムトゥルー』だ(Steam版は7月にリリース。PS4パッケージ版は10月15日に発売予定)。

イザナギゲームズがプロデュース・パブリッシュを担当して、2020年6月にリリースされた『デスカムトゥルー』は、本郷奏多氏、栗山千明氏、森崎ウィン氏といった人気俳優が出演している、実写ミステリードベンチャーゲームだ。実写ゲームというと、過去の同種のタイトルのように、大半がスチル写真で構成されているイメージを思い浮かべる連想する人も多いだろうが、本作は選択肢を選ぶ以外のすべての場面がHD動画で構成されており、まさに「選択肢のある映画」と呼べるだけの内容になっている。しかも価格は1960円と、映画1本分相当になっている点も興味深い。

この『デスカムトゥルー』にいち早く反応したのが、Netflixオリジナルドラマシリーズ『全裸監督』でプロデューサーを務めている、たちばな やすひと氏だ。

『全裸監督』といえば、1980年初頭のアダルトビデオ業界で巻き起こる人間ドラマを、山田孝之氏をはじめとする豪華キャストで映像化した作品。日本の地上波テレビではまず不可能な題材を、Netflixという“外資”による超大作ドラマとして制作された点も含めて、2019年を代表するドラマと言えるほどの大きな話題となり、シーズン2の制作も予定されている。

同作のプロデューサーであるたちばな氏は、一方で、通常の実写映像にはない「インタラクティブ性」に注目しており、ビデオゲームはもちろん、人狼ゲームやマーダーミステリーといった広義の「ゲーム」について、自分でプレイを体験しているという。ゲーム業界とも交流のあるたちばな氏にとって、実写映像とゲームを融合した『デスカムトゥルー』は、大いに気になる作品だと言えるだろう。

そこで今回は、『デスカムトゥルー』のシナリオを執筆し、ゲームディレクターを務めた小高和剛氏と、本作のプロデューサーであるイザナギゲームスの梅田慎介氏、そしてたちばなやすひと氏の3名による鼎談を企画した。

ちなみに、これはまったくの偶然なのだが、たちばな氏と梅田氏は同じ高校の同学年で、部活も一年生の時は同じサッカー部だったという旧知の仲である(ただし、お互いの仕事を認識した上で対面するのは、今回が初とのこと)。それもあってか、当日は業界を越えた顔合わせながら、非常に和やかな楽しい雰囲気で進行した。

この鼎談では『デスカムトゥルー』に関してだけでなく、Netflixからリリースされたインタラクティブ映画『ブラック・ミラー:バンダースナッチ』についてや、アドベンチャーゲームにおける主人公や選択肢の意味、さらにはNetflixをはじめとする映像コンテンツの将来像など、さまざまな話題について語り合われている。

ゲームだけでなく映像作品や、それらも含んだエンタメコンテンツ全般に関心のある人にとって、興味深い内容となっているはずだ。

聞き手/TAITAI

文/伊藤誠之介

編集/実存

カメラマン/佐々木秀二

ゲーム業界と映像業界の“文化の違い”をどうやって同期させるか

──まずはたちばなさんの目から見た、『デスカムトゥルー』の感想を伺えればと思います。

たちばな氏:

ありがとうございます。僕は今回、「『デスカムトゥルー』を薦める5つの理由を語る」みたいなつもりで来ていますから(笑)。

まず企画がスゴイですよね。しかも、映像のクオリティもめちゃくちゃ高い。(映像監督の)安藤隼人【※】って誰? と慌てて調べて、昨日Twitterでつながったんですけど(笑)。「今度ゆっくり話しましょう」と約束しちゃったぐらい、本当に映像のクオリティが高かった。

もちろんストーリーも、ゲーム的な体験も素晴らしくて。もう全部が本当に素晴らしかったなぁと。「どこから話します?」という感じですね。

※安藤隼人

『デスカムトゥルー』で映像監督を務めている。アメリカ・カリフォルニア州のディアンザカレッジでCG/アニメーションを学び、現在はCMやミュージックビデオで活躍中。日向坂46のMV『キュン』『ドレミソラシド』『ソンナコトナイヨ』などでは、ドローンなども駆使したスピード感のある映像を描き出している。

小高氏:

安藤さんはこれまでミュージックビデオやCMが中心で、ドラマはやられていなかったんです。

たちばな氏:

あっ、そうなんですか!?

小高氏:

そういう意味では、僕の言うことにちゃんと耳を傾けてくれるというか。

梅田氏:

ここでポイントなのは、小高さんがもともと映画畑の出身だというところなんですよ。深作組【※】にいたんです。

だからゲームも分かる映像も分かるという環境でやれたんです。映像制作の部分でも、小高さんが指示を出したり、編集チェックしたりもしていましたから。

※深作組

映画業界では撮影に参加したクルーのことを、現場のトップである監督の名前を冠して「○○組」と言い表す慣習がある。小高和剛氏は、『仁義なき戦い』『バトル・ロワイアル』などで知られる故・深作欣二監督の下で、助監督を務めた経験がある。

たちばな氏:

『428 封鎖された渋谷で』【※】のイシイジロウさんからお話を伺ったことがあるんですけど、お互いが相手の文化のことをいかに分かるか、いかに風通し良く議論できるか、というのがすごく大事だとおっしゃっていて。

もっと具体的に言うと、ゲームと映像では制作のスピードが違うので、そこの歯車というか、回転数が違うところをどう同期させるかという問題ですね。

「『デスカムトゥルー』はそこがすごく上手くいっているんだろうな」と、ゲームを通して実感できたんです。

※『428 封鎖された渋谷で』

2008年にセガより発売されたWii用サウンドノベルゲーム。現在はPS4/PCなどでもリリースされている。渋谷の街を舞台に、複数の主人公が交錯する物語が、実写映像やスチル写真を用いて描き出されている。イシイジロウ氏がディレクターを担当した。

小高氏:

安藤監督が「ゲームはそういうものなんですね」という感じで、けっこう受け入れてくださったのは大きかったですね。基本的にはミュージックビデオ畑の方なので、映像のスピード感は持っているんですけど、芝居とか掛け合いという面では、そこまで精通しているわけではなかったんです。

そこは僕のほうで、「ここはお芝居をちゃんと組み立てたい」といった話をしたりして、上手い具合に取り入れてもらったかなと思います。

梅田氏:

たしかに「文化の違い」は大きなポイントですね。僕は最初、小高さんにもらったシナリオを全部実写の映像にしたら、いったいどれぐらいのボリュームになるのか、ぜんぜん分かっていなかったんですよ。

小高さんは「すごいボリュームになるよ」って、ずっと警告してくれていたんです。それでロケハンのときに飲みの場で、映像のスタッフさんたちから「オマエら、こんなもん撮れると思ってるのか!」って、メチャクチャ怒鳴られてケンカになっちゃったんですよ(笑)。

たちばな氏:

あぁ(笑)。

梅田氏:

そこからお互いにちゃんと議論をするようになりましたね。たしかに業界的な文化の違いみたいなものは、最初はめっちゃありました。

撮影1週間前に、シナリオをがっつりカットした

たちばな氏:

実写って、照明にかける手間だとか、思ったより時間がかかるじゃないですか。しかも、その時間のかかるところで、作品の最終的なクオリティが左右されるんですよ。

だから、いざ撮影を始めると「えっ、こんなに時間かかるの!?」みたいなこともあるんだけど、それにどう優先順位をつけてやっていくかが大事なんです。

小高氏:

僕も映画をちょっとやっていたので、「これは相当に時間がかかるぞ」だとか、工程の優先度に関してはなんとなく分かるんです。僕の立場なら「無理でも撮ってくれ」と言えるんでしょうけど、そうするとクオリティはたぶん上がらないだろうなと。だから、そこは現場優先にしていましたね。

その話で言うと、じつは撮影1週間前ぐらいにがっつりシナリオを切ったんです。撮影期間に収まるように、短くして。

たちばな氏:

へえー!

小高氏:

そうしたら逆に、撮影が昼の3時ぐらいとか、意外と早く終わっちゃったりしたんですよ。「撮れたやん」って(笑)。

梅田氏:

そうそう(笑)。「この現場、早く終わっていいね」みたいな(笑)。

|

たちばな氏:

ありがちですよね(笑)。新潟のホテルに泊まりこんで撮影したんですよね?

梅田氏:

そうですね、期間は2週間ちょいかな。スタッフがみんな、舞台になったホテルに泊まっていたんです。そうしないとあのキャスティングで、2週間では撮れないから。

たちばな氏:

全体の撮影期間もそれぐらいですか?

小高氏:

撮休を挟みながら2週間ですね。

たちばな氏:

じゃあ、賞味10日ぐらい?

梅田氏:

2週間ちょいだから、たぶん14日ぐらいは撮っていると思います。あとはほかのところにロケに行ってるのが、1日でしたっけ?

小高氏:

1日〜2日ぐらいですね。

たちばな氏:

じゃあ、けっこうコンパクトにまとまってるんですね。でも『デスカム』が2週間で撮り切れて、しかもあのクオリティって、絶対にスゴイと思うんですよね。

小高氏:

この企画の話を始めたのが、1年半ぐらい前なんです。

|

たちばな氏:

早い!

小高氏:

撮影したのは去年の11月で、シナリオも1カ月ぐらいで書き上げましたね。

というのも、まずシナリオを仕上げないと、キャストのオファーができないからなんです。

僕らは映像の実績があるわけじゃないので、シナリオがないと事務所と話が進まないんですね。だからもう、なんでもいいから上げろってことで。

たちばな氏:

キャスト側の反応はどうだったんですか?

梅田氏:

まず本郷奏多さんについて言えば、彼が『ダンガンロンパ』の舞台に出ていたんですよ。正直に言ってしまえば、小高さんと本郷さんの信頼関係で、主役のアサインができているというのはあります。

キャストさんの反応としては、全般的に良かったです。たとえば佐藤二朗さんは、「俳優が活躍する『場』みたいなものが広がるのはとても良いことだから、いろいろ協力したい」と言ってくれたし。

本郷さんも栗山千明さんも、ゲームと比べられるからこそ「生身の人間だからこそできる演技にこだわりました」と言ってくれて。この新しい取り組みに対して、自分たちがどういうことをすれば、より良いものになるのかというのを、すごく前向きに考えてくれていましたね。

|

たちばな氏:

キャストの皆さんに「なんでゲーム?」みたいな違和感はあったんでしょうか?

小高氏:

本郷君や栗山さんは、もともとゲーム好きなんです。

たちばな氏:

あぁ、なるほど!

梅田氏:

それも大きいですよね。ゲームを分かっている人たちというか。

たちばな氏:

なるほど。ちなみに栗山さんとか、森崎ウィンさんとか、キャスティングでグローバルを意識したんですか?

小高氏:

そこはたまたまですよ。

梅田氏:

結果的に、スピルバーグ作品とタランティーノ作品に出ている人たちが揃っているんですけどね。そうか、それはもっと打ち出したほうがいいね(笑)。

|

『ブラック・ミラー:バンダースナッチ』よりも面白いものを作りたかった

──たちばなさんはふだん、ゲームをよくプレイされるのですか?

たちばな氏:

僕はそんなにゲームをやっているわけではないんですけど、好きなのはアドベンチャーゲームとシミュレーションゲームなんです。アクションやシューティングがあまり上手くなかったので。ちっちゃい頃は将棋が好きで、そこから『ファミコンウォーズ』がすごく好きになって。

今でも「いちばん好きなゲームは?」って聞かれたら、『ファイアーエムブレム』って答えるぐらいですね。アドベンチャーゲームでは『ポートピア連続殺人事件』や『かまいたちの夜』を遊んでいました。

梅田氏:

そうなんですね。

たちばな氏:

だから僕はライトユーザーというか、ライトゲーマーぐらいなんですけど、そんな僕にとって『デスカムトゥルー』は、“ちょうどいい”というか。しかもそれがスマホで遊べるというのは、もう革命的だなと思いました。

もし映画と勝負するのであれば、ゲームの形をとりつつ、そこに映画を超える感動があれば、“勝ち”だと思うんです。

その点に関しては、どういう狙いで作られたのですか? とくに「映画を超えよう」みたいな感じではなかった?

|

梅田氏:

最初のきっかけは、小高さんに焼肉屋に呼ばれたときですよね。そこに小高さんの大学時代の同級生がいたんです。その3人で飲みながら、一緒に仕事をしようとカジュアルに話していて、なんとなく出てきたのが「実写ゲームじゃないの」という話だったんです。

小高氏:

その大学時代の同級生が元電通のやつで。一緒に仕事をするといっても、そいつは実写しかできないんですよ。

たちばな氏:

なるほど。

梅田氏:

僕はもともと『ダンガンロンパ』がすごい好きで、小高さんのファンだったんですが、そのときまで、小高さんが映画畑出身だというのを知らなかったんです。

小高さんとはほかにも一緒にゲームを作っているんですけど、やっぱり小高さんはゲームディレクターとしても、シナリオライターとしても天才的だなと思うんですよ。

以前に小高さんと飲んだ時、小高さんは覚えてないかもしれないですけど、「小高さんと映画作りたいんすよ」と言ったことがあるんです。僕は映画の作り方なんて、ぜんぜん知らないのに(笑)。

でも僕は小高さんの作るストーリーを、実写で見てみたかったんですよね。ただそのときは、「助監督としてイヤな思いもしてきたし、映画はもうやりたくない」って言われたんですけど(笑)。

それが頭の片隅にあったので、「じゃあ実写のゲームがいいんじゃないですか」という話をしたんです。

小高氏:

そのときに、Netflixの『ブラック・ミラー:バンダースナッチ』【※】の話になって。

(画像はブラック・ミラー: バンダースナッチ | Netflix (ネットフリックス) 公式サイトより)

たちばな氏:

『バンダースナッチ』を見て、「オレだったらもっと面白いものを作れるぞ!」みたいなことは思いましたか?

小高氏:

それはあります。ウチに打越鋼太郎【※】というシナリオライターがいるんですけど、打越と「『バンダースナッチ』なんて大したことねぇな」みたいな話をしていて。まぁ、負け惜しみですけど(笑)。

※打越鋼太郎

『Ever17 -the out of infinity-』などの『infinity』シリーズ、『ZERO ESCAPE 刻のジレンマ』などの極限脱出シリーズといった、数々のアドベンチャーゲームでシナリオを担当している。小高和剛氏とともに「Tookyo Games」を設立したメンバーの1人。

梅田氏:

僕も『バンダースナッチ』が出てすぐぐらいに、いろんな人に「日本のゲームクリエイターが作ったほうが、もっとぜんぜん面白くなりますよね!?」って話はしていましたね(笑)。

選択肢についてしっかりと考えることで、プレイヤーを没入させたかった

たちばな氏:

『バンダースナッチ』って、映像業界から見れば、ある意味革命的だったわけです。選択肢でストーリーが分岐するということは、これまでも無かったわけではないんです。ただ、選択している間も映像が止まらず、ストーリーがシームレスに繋がっていたのが、あまりにもスゴかった。体験として「それだけでこんなに違うんだ」ってことに、メチャクチャ感動したんです。

小高氏:

その見せ方にするかどうかは、迷いどころでしたね。

|

たちばな氏:

今回、なぜ『バンダースナッチ』みたいにシームレスな選択肢にされなかったのかは、ぜひ聞きたかったんです。

小高氏:

じつは『デスカム』にもシームレスのところは1シーンだけあるんですけどね。あそこだけ、あえてやってみたんですけど。

たちばな氏:

はい、はい。

小高氏:

シームレスにしなかったのは、いわば僕の「ゲーム脳」的な感覚ですかね。プレイヤーに没入感をもたせるという意味では、やっぱりちゃんと選択をさせたいというか。

たちばな氏:

あぁ。

小高氏:

だから、選択するときは長押しでこう、画面の奥にグーッと入っていくような感じになっているんです。

あとは「この後にどうなるのか」をプレビュー画面でちょっとだけ見せたいと。それによって「あっ、こういう展開になるの?」というような、いろいろな想像がかき立てられると思ったので。

だから僕としては『バンダースナッチ』みたいに、「画面の下のほうに字幕が出て選ぶ」という見せ方だと、「ちょっと味気ないな」という気がしちゃったんですよね。

たちばな氏:

なるほど、それは面白いポイントですね。我々映像畑の人間からすると、「シームレスでいきたい」と思うんですけど、その上を行きたいという感じなんですね。

|

小高氏:

まぁ、そうでしょうね。「オシャレだな」とは思います(笑)。

たちばな氏:

僕としては、シームレスじゃない選択肢のほうが一度ストーリーが止まってしまうので「没入できないんじゃないか」と考えてしまうのですが、でもそこで小高さんはゲーム的な意識が働くところがすごく面白いですね。

つまり、シームレスに流されていっちゃうよりは、そこで時間をかけてでも、重い選択を選ばせたいという。それはもしかしたら、作り方の文化の違いが出ているところかもしれないですね。

小高氏:

そうですね。あと、ちょっとでもいいから「主人公の目線にカメラを置きたかった」というのもあります。

カメラって、ずっと三人称の視点じゃないですか。そうすると、さっき言ったような選択の重みが薄れたり、ある選択肢を選んだことで死んだとしても「べつにオレのせいじゃねぇ」みたいなズレが出てきちゃうかなと思って。

それよりはもうちょっと主人公とシンクロさせたいので、選択肢を選ぶときの360度カメラみたいなものは、いちばん最初にシナリオを書いた時から採り入れていていましたね。

ここは一回、「カラキマコト」という人物になろう、という見せ方のほうが、物語的にシンクロしやすくなるんじゃないかとは思っていました。

たちばな氏:

選択肢を選ぶときの、あの長押しでグーッと入っていく感覚が、本当に素晴らしいと思いました。シームレスに流れていた物語が選択肢で一回止まるんですけど、あのグーッと入っていく演出が、元のシームレスな流れに戻るための助走になっているわけじゃないですか。

小高氏:

はい、はい。

たちばな氏:

だからそういう、意外と細かい体験設計というか、単に選択肢の内容をどう作るかだけじゃない演出みたいなものに、すごく支えられている気はしました。

小高氏:

そうですね。アドベンチャーゲームを長く作っている身からすると、選択肢を選ぶのって、ちょっとは凝らないと「今さらこれ?」みたいになってしまうのもイヤだったので。あの手この手で選択肢というものを考えなきゃいけないかなと。

|

シナリオを書きながら、同時にUIもデザインしていた

──ちなみに、小高さんや梅田さんは『バンダースナッチ』のどのあたりに不満を感じたのか、もう少し具体的に教えてもらえますか。

小高氏:

まず感じたのは「どこに向かっているのか分からない」ということですね。「ゲームを完成させるぞ」みたいな話だったら分かるんだけど、自分は今何をしているのか、これから何をすればいいのか、それがよく分からない。

『ライフ イズ ストレンジ 2』とかだったら、なんとなく分かるじゃないですか。「兄弟で仲良く安住の地に行けばいいんだな」みたいな。そういう「目指す先」が分からなかった、というのがありますね。

(画像はファンキット | Life is Strange 2 | SQUARE ENIXより)

梅田氏:

起こることがけっこう突拍子もなくて。本当にこれが「正解」の選択なのかどうかが分からなかったんですよ。

小高氏:

むしろ、インタラクティブじゃなかったら面白かったかもしれないなと。デヴィッド・リンチ【※】の映画を見るかのような感じで。

※デヴィッド・リンチ

映画『ブルーベルベット』『ワイルド・アット・ハート』や、TVドラマ『ツイン・ピークス』などで知られる映画監督。現実なのか幻想なのか判別しがたい、シュールレアリズム的な表現を用いることで知られている。

たちばな氏:

だから『バンダースナッチ』は、「不思議な世界に迷い込む」というか、そういうアートっぽい世界観を狙って作ったんでしょうね。

小高氏:

「体験させる」ということも含めてちょっと実験的な雰囲気があって、エンタメには振っていないんだなと。だからこそ「エンタメであるべきだ」というか、そこに不満があったので自分で作りたいと思ったのかもしれないですね。

梅田氏:

小高さんは『デスカム』のシナリオを書きつつ、同時にUIやUXのデザインも一緒に全部デザインされていたんです。先ほどの360度カメラを使った選択肢だとか、一本道にするところは一本道にして、最終的なエンディングの分岐はどうするかみたいな、ゲームのできあがりに関する諸々も含めて。

|

だから、もしシナリオ担当が別の人だったらこんなにスムーズにはできなかったし、ここまでクオリティが高いものもできなかったと思うんです。そこらへんが、小高さんの本当にスゴイところだなぁと。

ああいったUIは、シナリオを書きながら同時に、頭の中で全部デザインしながら構築されているですよね?

小高氏:

そうですね。だから逆に言うと、僕は基本的に請負でシナリオの仕事は受けないんです。アニメでもなんでも、基本的にはゼロイチじゃないとやれませんよ、と。

梅田氏:

だからUI/UXも含めたすべてを小高さんがデザインされて作られているので、ゲームの中身について僕は何も言ってないですね。

僕が口を挟んだのは、デスメダルと特典映像のところだけですよ(笑)。そこだけはゲーム的なボリューム感もあるし、佐藤二朗さんの貴重なアドリブを生かさなきゃいけないというのがあったので(笑)。それ以外はもう、小高さんのやりたいことを全部実現していく感じでやっていました。

選択肢を選ぶことの「責任感」を、プレイヤーに感じてほしかった

たちばな氏:

僕としては『デスカムトゥルー』を見て、ゲーム業界の側から実写映画の人たちに向かって、「どうだ!」と出せるものが作られた、と思ったんです。

それだけに、実写であることの長所・短所というか実写にトライした結果の感想をぜひお聞きしたいなと。

小高氏:

実写の長所は「リアリティ」ですね。やっぱり、実写がいちばんリアリティが強いなと。

たとえば実写だと「独り言」ってやれないじゃないですか。でもアニメだと、ぜんぜんできるんですよね。さらにいえば、ゲームなんて独り言で回っていくようなものなんだけど、実写ではまずそれはできないし、モノローグもあんまり入れないほうがいい。

ただその代わり、そこに「そいつがいる」という、人物の存在感のリアリティをすごく出してくれる。芝居の掛け合いとかが役者さんの腕によって、いくらでも変わっていくというか、そういうリアリティの強さが実写のいちばんの長所だなと思います。

一方で実写の短所は、「撮ったらもうそれで終わり」というか、後から修正がきかないところ(笑)。

たちばな氏:

あ〜(笑)。

|

小高氏:

あともうひとつ挙げるなら、「主人公にシンクロしづらい」というか。

『バンダースナッチ』では、選択肢を選んでいる自分が“蚊帳の外”になっている感じがあるのが、いちばん気になったところだったんです。だから『デスカム』ではできる限り、「自分=主人公」の感覚に寄せたいなとは思っていました。

それもあって、選択肢を選ぶ前に、「迷っているモノローグ」をけっこう入れたりしているんです。それで最後の選択肢を選ぶころには、プレイヤーに「これは自分だ」と思ってくれたらいいな、とは思っていました。

|

たちばな氏:

『デスカム』に出てくる「アンノウン」みたいなキャラクターって、CGで作ったほうがラクだと思うんですけど、全体的にあんまりCGに頼らない感じがあって。そのへんは何かこだわりがあったのでしょうか?

小高氏:

そこは撮影準備の初期に、けっこう話した気がしますね。安藤監督はどちらかというとCGが強い人なんですけど、「この規模でCGでやったら、たぶんショボくなる。これは絶対リアルでやったほうがいい」みたいな話はしていましたね。

たちばな氏:

なるほど。最終的に突き詰めていくと、役者の表情というか、役者の「芝居の力」みたいなところに行き着くのかな、とは僕も思います。

でも『デスカム』では逆にそれを十分に活かしたゲーム性というか、役者さんのお芝居の良さがあることによって、ゲームとしてもより面白くなるという、その可能性をすごく感じたんですよ。

栗山千明さんのお芝居がすごく良くて、彼女に対して感情移入することで、「彼女と一緒にいたい」「でも…」という主人公の葛藤がより際立つというか、そんなふうにCGでやるよりも実写のほうがより深みを出せたところがあると思うんです。

小高氏:

そうですね。「選択肢で物語を進める」というときに、「選んだ責任感」みたいなものを、プレイヤーが感じられるといいなと思っていて。

また『バンダースナッチ』の話になっちゃうけど、「どっちのレコードを聞く?」みたいな選択って、正直どうでもいいじゃないですか(笑)。

|

たちばな氏:

はい、はい(笑)。

小高氏:

あと僕は、選択肢で思想を試されるのがイヤなんですよね。「万引きするか?」「普通にレジでお金を払うか?」とか、そういうのもちょっとイヤ。

もっとカジュアルに「銃で戦うか?」「棍棒で戦うか?」みたいに、「ここは棍棒だ!」って選んだら、「あっ、違ったか」というような、それぐらいの感覚のほうがいいなと。

たとえば万引きしたら殺された、ってなると、なんだかイヤな意味で「やっぱり万引きはダメなのか……」みたいな気持ちになっちゃうじゃないですか。

自分の善悪の基準というか、道徳心を試されるようなものはイヤだな、というのがあって。そこはドラマを紡ぐための選択肢として、ちゃんと考えなきゃいけないところだな、とは思いましたね。

CGにはない実写のメリットは、背景や衣装を自由に変えられるところ

たちばな氏:

プロデューサー目線から見た、実写の長所と短所はどこですか?

梅田氏:

プロデューサー目線で言うと、良いところは「俳優さんにファンが付いてくる」ところですね。新しく作ったIPであっても、キャスティングでお客さんがある程度目を引いてくれるので。

|

一方で悪いところは「すべての実写作品が、同じラインで並べられてしまう可能性がある」ということですね。そこにインタラクティブ性があることの「新しさ」みたいなことを上手く伝えないと、べつに新しいものに見えないというか。

小高氏:

開発の視点で実写が有利な点は、いろんな「背景」を使えるところかな、という気がしますね。じつは、ゲームでいちばんお金がかかるのは背景なんですよ。

たちばな氏:

そうなんですね。

小高氏:

とはいえ、『デスカム』ではほぼ1カ所しか背景を使っていないので、利点を活かしきれていないんですけど(笑)。

でも、途中で山の背景が出てくるんですけど、あれはゲームだったらたぶんできないですね。1〜2分しか出てこない場面に、まったく別の背景を使うのはちょっとコストが……という。

実写の場合はもう、そこに行ってしまえば撮れちゃうのがいいですよね。だから、できるかぎりいろんな場所を撮ったほうが、実写の良さは出るかなという気はします。背景だけじゃなくて、衣装や髪型とかもラクにバリエーションを出せる。そのへんが実写のいいところですね。

たちばな氏:

なるほど。

小高氏:

実写なら水着にもなれるし、毎日違う服装になれる。そういう衣装替えは、ゲームだとよほどじゃない限り無理ですね。

|

たちばな氏:

たしかに。

小高氏:

それから天気も、曇りでも朝でも夜でも、実写なら自由にできますね。そのへんもCGだとバカみたいにお金がかかるところなので。

極論ですけど、実写ならゲリラ撮影がいちばん費用対効果がいいんじゃないですか(笑)。

たちばな氏:

たしかにそうなんですよね(笑)。

小高氏:

『デスカム』の冒頭に、誰かが殺されるシーンがサブリミナルっぽく入っているんですけど、あれは当初は入ってなくて、普通にベルが鳴って電話を取るシーンから始まっていたんです。

じつはこのゲームの中でCGではできない実写ならではのシーンで、僕がいちばん「カッコイイな」と思っているのが、あの殺しているシーンなんですよ。

もしCGだったら、あのシーンは一枚絵のイラストになっちゃいますし、あんなふうに動かしたりもできないですから。そこは実写のいいところだなと思いましたね。

でもあのシーンの撮影は、本当にゲリラだったから、スゲェ怒られました(笑)。

一同:

(笑)

小高氏:

梅田さんはいなかったのかな、あの時。

梅田氏:

いました、いました。「うるせぇ! 何やってんだよ!」って、メッチャ怒られてましたよ(笑)。

|

映像業界から見て「マルチエンディング」にはすごく憧れる

たちばな氏:

僕は「ゲームってスゴイ」と思っているので、本当に危機感しかないんですよ。映画とか映像というジャンルは、大きく言うと「ゲームに至るまでのただの通り道にすぎない」というか。

小高氏:

ゲームを一番の生業にしている人間からすると、そういう思いはありますけどね。「アニメもマンガも、すべてを呑み込んでやりたい」という(笑)。

たちばな氏:

全部がゲーム化していくというのは、ある種必然的な流れだと思うんです。そういう中で、じゃあ映像側の人間が、インタラクティブ映画みたいなものをどんどんやっていくのかというと、そうでもない。

映像側の人間はあくまで、一本道の決まったストーリーみたいなものを作りたい人のほうが多いと思うんですよね。

|

梅田氏:

でも視聴者からすると、そのインタラクティブ性が逆に「面倒くさい」と思われているのかなという印象はありますね。

インタラクティブって、たしかにユーザーの没入感を演出しやすいとは思うんですけど、その一方で「なんだかすごいモチベーションを持って臨まなきゃいけないのでは」みたいな面倒くささを感じる人が、けっこう多いんじゃないかなと思っています。

たちばな氏:

うーん……。確かにそれは、あるかもしれないですね。

小高氏:

日本のライトユーザーが『Detroit: Become Human』【※】みたいなものを嬉々として面白がるとは、ちょっと思えなくて(笑)。

(画像はSteam:Detroit: Become Humanより)

一同:

(笑)

小高氏:

アレはアレですごく面白いんだけど、あんなふうにどんどん枝分かれして重厚になっていく物語というものに、はたしてライトな人たちが価値を感じられるのかなと。

自分の選んだ選択肢が100パーセント正解なのかどうかが、メチャクチャ気になっちゃうと思うんですよ。「今進んでいるのはもしかしたら、面白さ70%のルートなのかもしれない」だとか。

そこらへんがこう、敷居の高いものになっている気がしていて。もっと誰にでも「とりあえず納得できる」みたいなもののほうが、いいんじゃないかなと思うんです。

だからそういう意味も込めて、本当は『デスカム』も「プレイヤーが1ルート見たらゲームを消してしまおう」と思っていたんですよ。「なんとなく面白かったよね」みたいな感じで入るには、それぐらいのほうがちょうどいいだろうなと。

梅田氏:

逆に、映像はゲームと違ってマルチエンディングじゃないから、ある意味、エンディングをユーザーに押しつける形になるわけですよね。

最終的にエンディングをユーザーに選ばせるというのが、インタラクティブの良いところでもある一方で、小高さんが今おっしゃったように、「これで良かったの?」「正解を知りたい」という層もかなりいる気がするんです。映像側としては、そのあたりは何か意識していることはありますか?

|

たちばな氏:

個人的には、マルチエンディングがすごく羨ましいと思っています。ストーリーの最後に「究極の選択」を作るみたいなものは、ずっとやってみたいんです。

まあ、マルチエンディングにするかはともかく、映像の終わらせ方って難しいんですよ。とくに「どこまで見せるのか」に関しては。見せすぎてもダサくて、マイナス1くらいがいいとは思っているのですが。

梅田氏:

あぁ、なるほど。「余白を残す」ってことですね。

たちばな氏:

終わらせ方をどうするかは、作り手の美意識によりますね。たいてい、ディレクターとプロデューサーの意見が違ったりして(笑)。

「もっと見せましょう」という話と、「いや、ここで切ったほうがカッコいい」という話は、当然ぶつかるわけですよね。だから、そこのコントロールすらも受け手の側に委ねられるみたいなことができたら、それはスゴイことだと思っていて。

|

あともうひとつ映像側としては、“多視点”というか「全員が主人公」みたいな世界観を作りたい気持ちがあるんです。「それぞれの人生にもちゃんと物語がある」というものを、いっぱい作りたい。

外伝的なものだったり、スピンオフ的なものもあるのですが、それがひとつの世界観に収められるのが「ゲームってスゴイな」と思うところなんですよね。

梅田氏:

なるほどね。

ゲームファン以外のところで爆発しないと、これをやる意味がない

──僕らメディアの側としては、ゲームクリエイターのみなさんの映像コンテンツに対する「いいな、そのカジュアルさは」という感覚は、すごく分かりますね。

とくにアドベンチャーゲームなんて、これだけ面白いことをやっているのに、ユーザーはかなり限定されているんですよ。こんなに新しいことやっているのに、届く層は10万人〜20万人ぐらいなんです。

一方で映像コンテンツは、100万人から200万人、さらにもっと大きい層へと一瞬で飛び越えていく。その「映像」というプラットフォームをどうにかして浸食してやりたい、という気持ちですよね。

小高氏:

まさにそれですね。さっきたちばなさんもおっしゃっていましたけど、アドベンチャーゲームの良いところは、ゲームが苦手でもできるところなんです。

だから、アドベンチャーゲームこそ、本当はライトユーザーにいちばん向いているはずなんです。なのに今の日本においては、めちゃめちゃコアなジャンルですよね。それはやっぱり、エロゲーとかギャルゲーの文化が強く残っているというのもあるんですけど。

そのギャップがすごく気になっていて、だからこそ、実写ゲームをやりたいというのはありましたね。そういう意味ではまさに、映像が羨ましいからです (笑)。

|

──編集者的な視点から見ると、こんなに面白いものを「どうにかメジャーなものと接続できないか」と思うんですよね。

たとえばギャルゲーの世界には虚淵玄さん【※】という人がいて、ギャルゲーで王道だった「ループもの」のスタイルを、『魔法少女まどか☆マギカ』でアニメに持っていって、ヒットさせましたよね。

同じように小高さんや打越さんのようなゲーム業界の才能を、何か違うフィールドに持っていったら、もっと爆発するんじゃないかと。

でも今回の『デスカム』だと、プロモーションだとかそういった部分で「受け手側の意識の壁」みたいなものがまだ立ちはだかっている印象がありました。そこをどう突破していくのがいいのかな、と。

(画像はAmazon.co.jp: 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [新編]叛逆の物語 | Prime Videoより)

梅田氏:

そうですね。僕らは「映画なんだけどゲームなんだよ」って、なんとか直感的に伝わるようにしたいと思っているんだけど、「じゃあいったい何なの?」みたいな壁の存在はすごく感じていますね。ある意味、誰も体験したことのないものを作っているからなのかな、とは思っているんですけど。

本来は届く幅を広げようとしたのに、逆にゲームファンからするとライトなものに見えてしまったり。一方で映像ファンのほうには、そこまでまだ届かないという。

たちばな氏:

なるほど……。

梅田氏:

1960円という“映画と同じ値段”も、小高さんとかなり議論したんですよ。正直、開発している側からするとかなりキツい値段なんですよね(笑)。

だけど小高さんの意図としては、「やっぱり映画と同じぐらいの値段で届けなきゃいけない」と。映画と同じというよりは、とにかく安くしてもいいから、多くの人に届けないと爆発しないので。そうして爆発しなければ、これをやった意義がないというか。

ふだんからゲームをやっている人にこれを届けても、ぶっちゃけあまり意義がないと思っています。ゲームをやらなかった人に届けて、爆発的にヒットするというところを目指したいから、1960円という価格にしたんですけど、残念ながらまだそこに届いていないんですよね。

だからこの鼎談もぜひ、「全裸監督 × デスカムトゥルー」という形で世に出したいんですよ(笑)。

|

一同:

(笑)

小高氏:

いや本当に、どうすればゲームユーザー以外に届きますかね? 今のところはやっぱり、ゲームユーザーが多くて。

たちばな氏:

個人的にはもう「100点じゃん」と思っていますよ。つまり、今すでにこれができていることが、超絶にスゴイわけですよ。

「『バンダースナッチ』より面白いものを作れる」と言う人は大勢いるけれど、それをもう形にしていること自体がスゴイですから。そういう意味では100点ですよ。

だから、この一発がどこまで刺さるかというよりは、たぶん二の矢、三の矢って話だと思うんですよね。どうすればやれるかというのは、今回を踏まえてやっていけばいいわけなので。

小高氏:

お客さんが気になったら、すでにもう買えますからね。だから後は、その気にさせるだけというか。

コンシューマのパッケージだと、どうしても「旬」ってあるじゃないですか。結局は発売直後の1〜2週が勝負だったりして。でもダウンロード販売なら「常にずっと座っていられるな」みたいな。

梅田氏:

その点で、スマホでできるというのは大きいかなと思っていて。

──そうですね。昔だったら、それこそパッケージの流通量で、絶対的な売上の限度が決まっちゃいますからね。

『デスカムトゥルー』の撮影費は、TVのドラマスペシャルと同程度の規模

たちばな氏:

ちなみに、撮影費はどれぐらいかかったんですか?

梅田氏:

これはオフレコですけど……

小高氏:

載っちゃっていいんじゃないですか。そのほうが面白いでしょ。

梅田氏:

言っちゃって良いか!(笑) 撮影費はキャスト抜きで、1億はかかっていないです。7500万とか、8000万とか。

|

たちばな氏:

逆に言うと、それぐらいはかけてますよね。

梅田氏:

僕はぜんぜんコスト感が分かっていなかったんです。最初は3500万で撮ろうと思っていたんですけど「絶対にできない」と言われて。

そこで「3500万を超えない範囲でいろいろ考えてくれ」と言ったんですけど、5000万、7000万と、どんどん上がってくるんです。最終的には、7500万ぐらいかかっているのかな。

たちばな氏:

なるほど。そういう数字が出ると、いろんなものと比較しやすいですね。

たとえば映画の制作費が、シナリオとか全部含めて、1億5000万だとするじゃないですか。全国公開されている映画の制作費が3億ぐらいで、その全国で公開できる最低規模が1億5000万程度なんですよ。

いわゆる単館系みたいな小規模な映画になると、それこそ3000万程度で作っているものもありますが。

一方でテレビの世界だと、連続ドラマが1話3500万ぐらいで作られているんですね。2時間ドラマになると、1本で6000万から8000万ぐらい。制作費が1億になると、僕らの感覚だと期首・期末にやるスペシャルドラマのコスト感なんですね。

|

要は、「1時間あたりの制作費がいくらくらいか」というのがひとつの目安になるわけで、『デスカムトゥルー』のコスト感を比べるならば、何時間分くらいの映像を撮影したかということで、より映画と比較しやすくなると思います。もうひとつは、それに対する消費者側の対価から考えるなどでしょうか。

小高氏:

なるほど。

たちばな氏:

でも、おそらく一本の映画くらいのストーリー感であることを考えると、『デスカムトゥルー』の制作費は、いちばんちょうどいいぐらいだと思います。それ以上いくと絶対にリクープできないし、逆にそれ以下だとクオリティ面で胸を張って出せなくなる。そういうラインな気がしますが、作り手としてはどうだったのでしょうか?

小高氏:

実写映像として見ると、ちょうどいいのかもしれないですけど、実際のところ2時間で終わっちゃうから、ゲームとして見ると「短い」という評判はあったんです。

たちばな氏:

あぁ……。

小高氏:

『428』みたいにスチル写真で構成するなら別ですけど、実写のムービーでやるとしたら、たぶんこのぐらいの規模じゃないと無理だな、とは思ってましたね。

ゲームやアニメの場合は、作っている間にアセットというか使える素材がが増えていくんですよ。CGでキャラができて、背景ができてあとはそこで芝居を動かすだけなので。

一方で、実写では使う分の素材は全部撮らなくちゃいけないので、費用対効果のグラフが、どんどん右肩下がりになってくるというか。

でも。だから2時間ぐらいだと「実写」である意味がいちばん出てくるかなとは思いますね。それ以上の長さ、たとえば8時間、10時間という長さになっていくと、「CGでやったほうがいいよ」ということになってくると思います。

|

たちばな氏:

そのへんを実際にトライして感覚的につかんでいる人は、日本にはあんまりないので、めちゃくちゃ貴重な気がしますね。

僕らはいったん止まった実写ゲームのジャンルに、改めてチャレンジしている

たちばな氏:

『デスカムトゥルー』が映画と同じ値段でなければいけない、という意味はすごく分かりました。

それで、ちょっと違う話になるかもしれないですけど。僕は全部がゲーム化していくし、全部がミステリー化する、みたいな実感があるんです。

ゲームはいったん置いといて、ミステリーって、やっぱり面白さを説明しにくいじゃないですか。だから伝播しにくい難しさがあるというか。それこそ叙述トリックものとか、絶対に説明できないじゃないですか(笑)。

小高氏:

叙述トリックの名作は、叙述トリックとはなかなか言えないですからね。「これは叙述トリックだから読んでみてよ」って言われたりしたらね(笑)。

梅田氏:

たしかに(笑)。

たちばな氏:

『カメラを止めるな!』【※】ぐらいまでいくと、「いや、とにかくスゴイから!」だけで押し切れる場合もあるんですけど。

(画像はAmazon.co.jp: カメラを止めるな! | Prime Videoより)

小高氏:

そのミステリーの伝えにくさが、ストーリードリブンのゲームでも同じようにある気がするんですよね。「何が面白いか」をはっきりと言えないというか。

たちばな氏:

そうですよね。レコメンド機能的なものも、今はテクノロジーが進んで、「感動値」みたいなものとして数値化されているので、今後はそういうわかりやすい指標も含めて伝播していく方向にはあると思うんです。そうなっていけば違うのかもしれないですけど、現状はまだ「どう伝えていいのか分からない」というところがある気がします。

とくに新しいものだと、「新しさ」は「分からない」にもつながるので。だから、コテコテの古い文脈をベースにして、トッピングはちょっとそこだけ新しい、ぐらいなものにするほうが、企画としては考えやすいのかもしれないですね。

|

梅田氏:

その「新しさ」にもいろいろあるんですよね。僕たちは新しいと思っているけれど、『428』だとか、実写ゲームという括りなら「もうあるじゃん」とも言われたりして。

だけど、全編動画でこういう形でやっているものを今の段階で作って、それがスマホで遊べるだとか、いろんなことを考えると、僕らはけっこう新しいことにチャレンジしていると思うんですね。でも、その新しさを説明することも難しい、というのがあって。

小高氏:

僕は『デスカム』を「『428』みたいなゲームだと思ってた」と言われたのが、いちばんビックリしました(笑)。どこをどう見たら『428』みたいに見えるんだって(笑)。

一同:

(爆笑)

──いまや「実写でアドベンチャー」というと、記憶に新しいのは『428』ぐらいしかないですからね。

小高氏:

でも作りとしてはぜんぜん違うし、アレを作ろうとすると、あと8年ぐらいかかりますよ(笑)。

何の予備知識もない人たちとの「たまたまの出会い」をどうやって増やすか

小高氏:

実際問題として、普通の人……って言い方はアレですけど、普通の人は『バンダースナッチ』なんて知らないですよね。そういう人たちに「こういうものがあるんだ」って、どうしたら届くのかなと。

たちばな氏:

それはゲーム性みたいなものということですか?

──ちょっと補足しますと、ゲームのような「体験」って、基本的には一回性のものじゃないですか。先ほどの虚淵さんの話で言うと、「ループもの」という物語体験も一回的で、初めてそれをゲームで体験したとき、誰もがメチャメチャ感動するわけですよ。

『まどか☆マギカ』がなぜ流行ったかというと、それを知らなかった人たちが、アニメという媒体で初めてそれを体験して「わぁ、新しい」みたいな感覚に陥ったと。

それと同じように、小高さんがこれまで培ってきたアドベンチャーゲームの方法論や表現があるわけですよね。それはべつに古びているわけではないけれど、すでに知っている人たちにもう一回提供しても、「はいはい、アレね」という感じで、一回目の新しさはないですよね。

でも、もしそれをまったく知らない人が体験できる場所があるとしたら、そこではどういう反応になるのだろう……という話でいいんですよね?

小高氏:

そうですね。結局はテレビとか、そういうメディアの問題なんですかね? 売り方がゲームと同じだと、やっぱりゲームになっちゃうのかな? という気もするので。

|

──メディアも時代によってけっこう変化するじゃないですか。そのメディアが変化したときに、違う分野の手法をそこに乗っけられる瞬間があるんじゃないかと思っています。

とくにNetflixなんて、映像プラットフォーム上でインタラクティブにできる、という技術をもった新しいメディアじゃないですか。だからそこに、これまでの“映像だけじゃないもの”をぶつけるには絶好のタイミングだと思うんです。

梅田氏:

そうですね。

小高氏:

いっそのこと、「『デスカム』をNetflixに載せちまえ」ということですか?

──まあでも、そういうことでもありますね。

梅田氏:

だから今日は、たちばなさんにNetflixを紹介してもらおうと思って(笑)。

一同:

(笑)

──Netflix版『デスカムトゥルー』が、何の心構えもなくオススメのところに出てきて、「なんだこりゃ?」となるわけですね。

小高氏:

それで見てみたら「動かすの!?」みたいな。そう! そういうことなんですよ。

梅田氏:

そうですね。

小高氏:

僕が高校生の時に、深夜に実験的な放送で、6chと8chでザッピングするドラマ【※】をやってて。

※6chと8chでザッピングするドラマ

ドイツで制作されたミステリードラマ『ZAPPINGテレビ 殺意』のこと。1993年にフジテレビとTBSで同時放送された。

たちばな氏:

はいはいはい。

小高氏:

ドイツかどこかの番組で、女性視点と男性視点があって、チャンネルを切り替えると、物語の視点が変わっていくというドラマで、深夜にやってるのを高校生の僕がたまたま見ていて、「スゴイ!」と思ったんですけど、それはそんなに流行らなかった(苦笑)。

|

でも、そういう「たまたまの出会い」みたいなものが大事だと思うんです。アニメとかもそうですけど、たまたま出会うことで「『まどマギ』スゲェ!」みたいなことにもなるし。『エヴァンゲリオン』だってそうだし。

梅田氏:

そうですよね。

小高氏:

だからその「たまたまの出会い」をどう増やすか、というところですね。

たちばな氏:

テレビが地上波になった時に、同じ帯域で3チャンネル持てるということで、ザッピングで切り替える企画とかも、やられていましたよね。でも結局はコスパというか、「見ていないものに金をかけるのか」とか、単純に視聴者側が面倒くさいだろうという話で続かなかったと聞いています。

梅田氏:

まあ、そうですよね。

たちばな氏:

でも、「たまたまの出会い」の効果はたしかにありますよね。『デスカムトゥルー』を頑張ってNetflixにプッシュしたいと思います!

|