普通にプレイしていたら思わずトリコを撫でてしまう「余白」の部分

──ゲームって体験性のメディアなのでコントローラーを操作するところや「フィジカルさ」みたいなものがほかのメディアと比べて特徴的だと思います。『デス・ストランディング』だったら「荷物運ぶのしんどい」とか。そういう、ゲームが持っているフィジカルな体験ってどう思いますか?

平元氏:

それはものすごくあると思いますね。それこそ第1回目で取り上げた『ワンダと巨像』はまさにそうだなと。ワンダは巨像の弱点まで辿りつかないと相手のHPを減らせないので、体毛などにしがみつくときにRボタンをずっと押さえておかなきゃいけない。押し続けることはフィジカル的にすごくしんどいんだけど、これは上田さんが狙っているところですよね。「しがみつく」という言葉が持っている意味をゲーム体験に落とし込んでいる。

ゲームシステムを使ってプレイ体験に落とし込むことはいろんなゲームでもやられていることだと思いますし、映画より画面に入っていく独特の没入感というのはゲームならではだと感じます。

──『ワンダと巨像』の持つしがみつく感じって絶妙だと思っていて。ほかでもたとえば『アンチャーテッド』でも壁に手をかけて移動とかするじゃないですか。

でもたぶん、それと比較しても『ワンダと巨像』のしがみつきってかなり狙っていると思うんです。Rボタンを押し続けることに加えて、ゲージが減っていくことへの焦りとか。いろんなものが組み合わさってあのしがみつく感じが演出されていて、ただ絵的に表現するだけではしがみつくって体感は得られない。上田さんはそういう体感をちゃんと表現できているところがゲームクリエイターだと思うんです。

『アンチャーテッド』もすごくいいゲームですけど、どちらかというと映画の文法かなと。『ワンダと巨像』は単なる絵的な演出ではなくて、ゲームクリエイターならではの感性だったり、表現の仕方がすごいなと思います。

平元氏:

さらに、ゲームクリエイターの方々が本当にすごいと思うのは、余白の部分にゲーム性やインタラクティブなプレイ体験が入っているところです。しかも、それが本筋のメッセージに紐づいている。

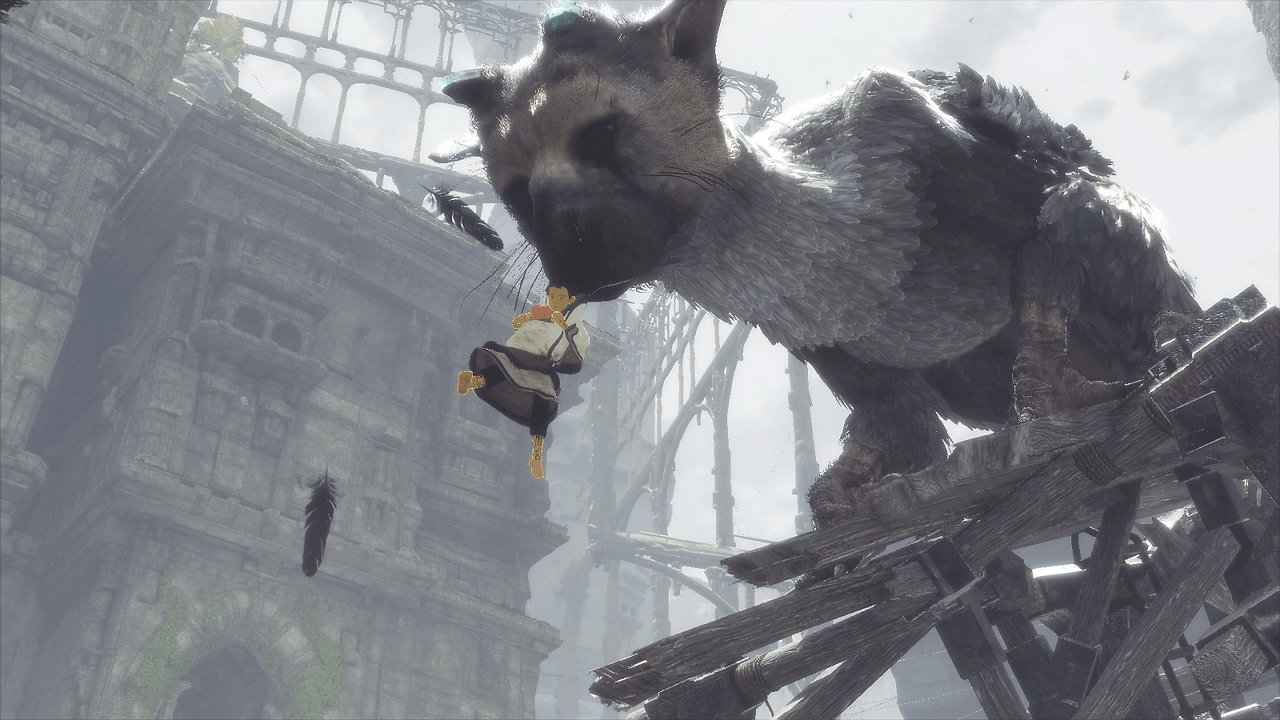

たとえば『人喰いの大鷲トリコ』には、トリコを「撫でる」ボタンがあるんですよね。それは戦闘で高ぶったトリコを落ち着かせるためとか、血を止めてあげるとか、いろんな意味合いがある。でも実は、一定のイベントシーンを除いて自由にプレイできるところでは1回も撫でなくてもクリアできるんです。

だけど思わず僕らはトリコを撫でてしまう。その余白の部分。

「撫でたらトリコはどういう反応をしてくれるんだろう?」というところにプレイヤーは誘われていく。マストな要素ではないのに、トリコとの関係性が積み重なっていくことでメインストーリーの感じ方も変わってくる。そこの設計だけはやっぱり映画とか小説と違うものがある気がします。

──まさにそこはポイントで、たとえばゲームシステムとして有利にしてしまうとか、イベント上でやりなさいって言われると、途端に自分の主体的なアクションがなくなるんですよ。だからあえてゲーム的にも有利にはしてないし、必須にもなっていない。だけど普通にプレイしていたら思わず撫でてしまう。これこそがユーザーの主体性を引き出す表現かと。上田さんや小島監督がなぜ一流かというと、その余白をもたせるセンスのよさかと思います。

『ICO』でも有名なエピソードがあって。少年とヨルダがいる橋が崩れたとき、端っこにジャンプさせるところになんの説明もないんですけど、上田さんは「ここまでプレイしていればだれもがそういう行動を取るはずだ」とプレイヤーを信じたっていう。

平元氏:

手を握るボタンの意味がそこで回収されましたよね。「ゲームゲノム」の第1回目でもまさにそういう「積み上げた体験」だったり、ゲームルールを逆手に取るという見せ場について上田さんに言及もしていただきました。

ゲームシステムと絡めてトリコというNPCと積み上げてきた関係性があったから困難に打ち勝てる。そういう体験を経ての感動はゲームでしか味わえないと番組を作りながら改めて感じました。

批評されたくてテレビディレクターという視聴者から反応を得られる仕事を選んだ

──平元さんにとってゲームのマイベストを挙げるとしたらどのへんになりますか?

平元氏:

マイベストは難しい質問ですね(笑)。

まず必ず挙げるものは『FF』です。これはもう圧倒的に僕をゲームにハマらせたのが『FF』なので。「物語を何十時間もかけて体験する」って映画や小説ではできない体験だと思うんです。僕は特に『FF8』が好きなんですけど、発売当時はあの物語の意味をまったくわかっていませんでした。

というのも、『FF8』を初めてプレイしたのが小学生のときだったので、それを高校生のときプレイしたらまた違うし、大学生のときでも違うし、大人になってからプレイすると、いかにスコールが子どもだったのかということがわかる。でも彼が子どもだったからこそ終盤で成長できたことの意味があるわけで。

それはいくら「こういう物語ですよ」と説明されても感動できなくて、プレイしたからこそ味わえる感動でした。RPGというもののすごさは『FF8』で特に感じましたね。

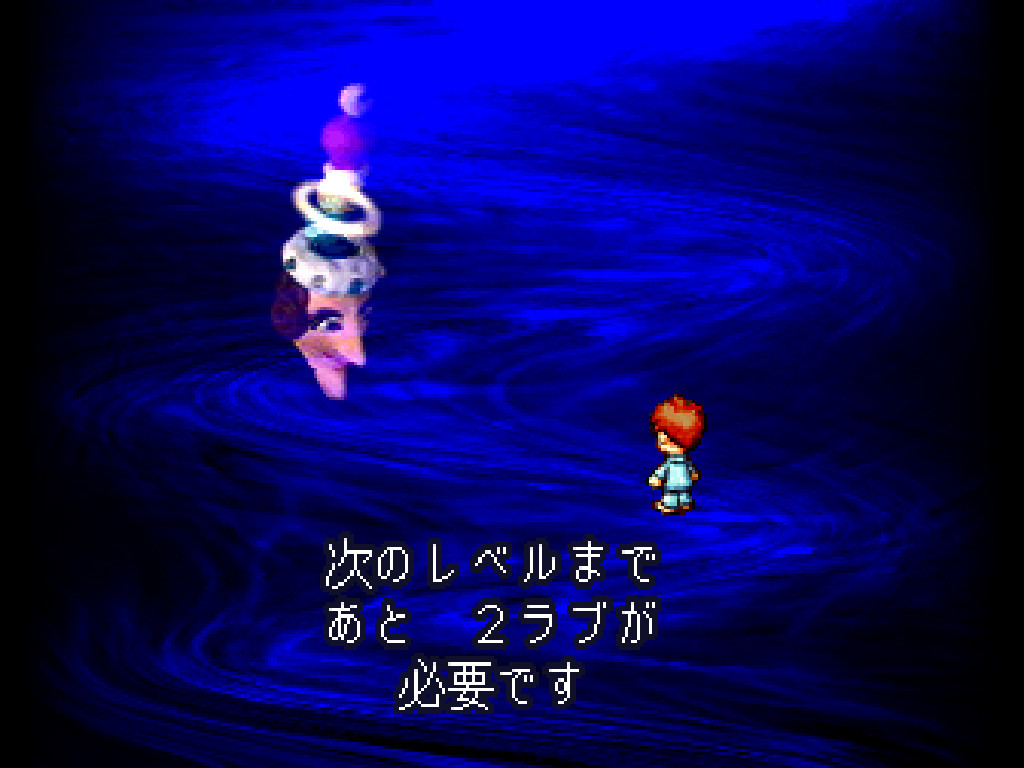

あとは『moon』です。『moon』は、“プレイ体験の積み上げ方”という意味では『FF』とは全く異なるんですけど。ゲームシステムとか世界設定も「あれもラブ。これもラブ。」と言われて、勝手に人助けをして、夢の中で「それがラブだよ」とか言われる(笑)。「なにやってるんだろう」と思いながらも、なんとなく納得感があって夢中になってプレイしていました。いま思い返すと、人が困っていること、助けてほしいこととか訴えたいことを汲み取ってあげることが「ラブ」なんだと。あくまで僕の解釈ですが。いちばん最初にプレイしたときはそういうことまで気づかなかったのですが、引っかかるものがありました。僕の中ではエポックメイキングなゲームです。

──平元さんはNHKに勤められていろんな番組をご経験されているかと思いますが、どのように「ゲームゲノム」のような届け方の発想にいたったのでしょう。そもそもの素養として、たとえば学生時代のご経験などがあったりするのでしょうか?

平元氏:

僕は丸10年ディレクターをやってきたんですけど、いろんなジャンルの番組に携わりました。夕方のニュースで流れる地域活動の密着を5分にまとめたVTRリポートや味噌蔵から30分間の中継を出すなんてこともやりましたね。あとは10代の子どもたちを追いかけるドキュメンタリー番組も。いまはなくなってしまいましたが、難しいお題を与えて技術者同士に競ってもらう「超絶 凄ワザ!」という番組がありまして。そういう、ちょっと変わったバラエティー番組もやりました。いまは「ゲームゲノム」や「みんなで筋肉体操」も作っていますが、所属しているのは「あさイチ」という朝の情報番組の班なんです。

「あさイチ」は40代から50代の女性をターゲットにしていて、その方たちの生活をアップデートできるような情報をわかりやすく伝えなければなりません。そうやっていろんな番組を作ってきた中で、テレビ番組というのはさまざまな見せ方があるということを学びました。

「ゲームゲノム」のパイロット版の企画書を書き始めたときに「ゲーム」×「教養」というかけ算を思いついたのは、いままでのテレビディレクターとしての経験の中で得た引き出しだったのかなとは思います。あと、学生時代にテレビディレクターという仕事を選んだのもそうなんですけど、「批評されたい」と思っていました。

──「批評されたい」というと……?

平元氏:

「批評されたい」の裏側には「褒められたい」があって、それはもう間違いないです。「承認欲求」と言ってしまえば、ただそれだけなんですが。自分が世に出したものがつまんないと言われることもありますが、とにかく反応を得られる仕事に就きたいという気持ちがありました。

それは学生時代にずっとバンドをやってたり、詩を書いていたり……自分がなにを考えているのかを考えることが好きだったからです。なので、それをちゃんとアウトプットして、グッドかバッドがつくみたいな世界で仕事をしたいと思っていました。

──なにかしらのクリエイティブだったり、エンタメの仕事に就きたいというのは学生時代からあったんですか?

平元氏:

僕はバンドでがっつり夢破れたタイプでして(笑)。就活をしなければいけない時期がきて、映像を作る仕事は興味のあることだったので、テレビ番組も選択肢のひとつにありました。実はゲームクリエイターも目指していたのですが、いろいろ受けた中でNHKに流れ着いた感じですね。正直なところ何が正解かなんてわかっておらず、当時の若い学生が色々悩んで、結果的にNHKを選んだということではあるんですけど。

|

でも今日この瞬間こうして取材をしていただいて、NHKを選んでよかったと思いました。僕がいま強く「届けたい」と思う番組があって、「ゲームゲノム」を作れたことで今までにない形のものをお伝えできている実感があるので。

──レギュラー放送は全10回と回数が決まっていますけど、最終的に平元さんが遂げたいゴールはどういうところなんでしょうか?

平元氏:

「ゲームゲノム」に限って言えば、シーズン2、3とできるだけ長く続けていきたいです。純粋に自分が作った番組を長く続けたいという気持ちもありますが、ゲームって本当にたくさんあるじゃないですか。山のようにあって10本じゃ当たり前ですけど確実に収まらない。だからこれからも作りたいし、作ったほうがいいと思っています。

そこに「ゲーム」×「教養」というかけ算も外したくなくて。シーズン2、3と積み上げていくと、先々に放送したものが文化的な比較論のマイルストーンにもなっていくと思うんです。ゲームを作品と捉えたときの文化的なライブラリみたいな。それは僕たちができるいちばんいい残し方ではないかと。

残しておけばいつでも好きなときに見ることができるし、さっきの『FF8』の話と同じようにいつ番組を見るかによっても捉え方は変わると思います。5年後や10年後に『デス・ストランディング』の回を見たら「当時はそういう世の中だったんだ」と感じたり。それに呼応するゲームがあったんだという気づきにもなるので、番組としても色あせないのではと。もちろんそれはゲーム作品それぞれが色あせない存在だからだと思います。

教養と振りかぶるからには、そこには必ず人間がいる。人間がいるということは、その裏には社会や時代がある。いい意味で、そこに時勢を帯びてくる形で積み上がっていく番組になれたらいいと思っています。

教養とは「知識と感性への橋渡し」で、その橋は渡っても渡らなくてもいい

──「教養」という言葉についてもう少し詳しくおうかがいしたいんですけど、「ゲーム」×「教養」のニュアンスを別の言葉で説明するとどういう感じになりますか?

平元氏:

僕は教養を、「知識と感性への橋渡し」だと思っています。その橋は渡っても渡らなくてもいいというか、つまらなかったら戻ってきてもいい。「感動する」とか「役に立つ」とか思ってもらえなくてもよくて。ただ好奇心に対して「ちょっとこっちに来ませんか」という橋は渡してあるという。その橋渡しが教養なのではないかと思っています。

今回「ゲームゲノム」という橋を渡った先に「テレビ番組としてどんな価値があるんだ」というところだと思うんですが、自分の人生の節目やなにかを決断しないといけないときのひとつのきっかけになってもらいたいですね。たとえば人生で迷ったときとか、人を傷つけてしまったときとか、そういうときに好きな映画のワンシーンだったり、好きな曲の歌詞に励まされることって誰にでも大なり小なりあると思うんです。

僕の場合は、その引き出しの中に当たり前のようにゲームがあって、「自分が抱えている問題にどう折り合いをつければいいんだろう」とか「いま世の中で起こっていることはどう捉えると自分は納得できるんだろう」ということを考えるときのきっかけになっています。それが教養としての価値なのではないかと。

──よくよく考えると教養っていろんなニュアンスが含まれていますね。そのままだと受け取らないけど橋がかかると「そこに行ってみようかな」と思える。その情報だったり、演出だったり、あるいは切り取り方であったり、その絶妙なバランス感を改めて感じました。

平元氏:

実は人ってそういう橋を渡りたがっているじゃないかと思っているんです。そこが「ゲームゲノム」をディレクターとして作っているときに僕自身が感じた醍醐味でもあるし、それぞれのディレクターが各回でテーマを表現するうえでいろんな演出を試しています。

それと先日、「ゲームゲノム」でナレーションを務めてくださっている声優の神谷浩史さんが「教養は心の栄養」とおっしゃっていて、すごく納得したんです。

薬じゃないから即効性があるわけではないし、直接的ではなく心にすっと訴えかけてきて、それが血肉になって自分の中のシナプスが動いて、いつかふとした瞬間に出てくる。しかもそれを楽しみながら吸収することがエンターテインメントの本質であって、「かっこよくいうと心の栄養になる」とおっしゃっていました。そういうことを「ゲームゲノム」でも感じてもらいたいですね。

──テーマ曲で下村陽子さんを起用されたのは平元さんですか?

平元氏:

そうです。番組の中でより伝えたいメッセージを届けるためのひとつの方法として、番組オリジナルのテーマ曲を作りたいと思っていました。この番組が目指すコンセプトの音楽をイメージして、そして僕の熱意にも共感してもらえる方はだれだろうと考えたとき、下村陽子さんだと思いました。

僕は『キングダムハーツ』シリーズも大好きで。荘厳な曲からテンションの上がるバトルテーマ、はたまたキャラクターの切なさを増すピアノ曲など幅広いセンスと技術にいつも脱帽しています。『スーパーマリオRPG』などのポップな楽曲群も本当に素晴らしいですよね。あと、下村さんが作るどこか悲しげでありながらも希望を受け取れるような楽曲構成は唯一無二のものがあると感じているんです。下村さんなら「ゲームの教養番組」というコンセプトに当てはまるテーマ曲を作っていただけるんじゃないかと思いました。

下村さんに直接お会いして受けてくださることになったんですけど、番組の説明とパイロット版をご覧いただいたうえで「大きくはお任せします」と(笑)。もちろん、どんな場面で使う想定かとか、「教養番組として理知的なイメージを持たせつつも、ゲームが持つワクワク感も…」みたいな無茶な注文というか、イメージはお伝えしました。ただ、「コンポーザー・下村陽子が解釈したゲームゲノムのテーマ曲」を作ってもらわないと意味がないなと。何度かデモのやりとりをして、レコーディングにも立ち会わせていただきましたが、本当に素晴らしい曲を作ってくださったので、そこも番組の見どころというか聴きどころです。

いままでテレビがやってきたフォーマットこそが真正面から向き合う最適解でもある

──先ほど「がっつり夢破れた」というお話がありましたが、小島監督も映画業界に行こうとしたけど行けなくてゲーム業界に来ていたり、クリエイティブの原点って必ずしもポジティブな感情だけではないものがあると思っています。

言い方が難しいですけど「なにくそ」という気持ちや、あるいはこれまであるものに対しての不満がクリエイティブの源になることがある。『デス・ストランディング』であれば「オープンワールドの広大な世界なのになんでスキップするのか」みたいな。

今回の「ゲームゲノム」であれば既存のゲーム番組に対する不満というか「こうしたらいいのに」みたいな思いがあると思っていて、そこを大事にしながら作るからこそ豊かになっているんだと思いました。

平元氏:

やっぱり自分は「本丸のクリエイターになれなかった」と、いまでも思いますね。学生時代に青臭くやっていたバンドでは才能も努力も追いつかなかったわけですが、映画業界に行っても監督にはなれなかったと思うし、ゲーム業界に行ってもゲームは作れなかったんじゃないかなと。いまでもそういった劣等感があるんです。

僕がその劣等感を強烈に感じたのはNHKに入局する半年前にあった内定式でした。50人弱のディレクターが採用されて同期として集まったんですけど、ひとり1分くらいで自己紹介をすることになったんです。するとみんな大喜利みたいにおもしろいことを言っていて。エピソードもおもしろいし、とにかくクセが強い。僕は場違いだと思いました。

みんな信念とかキャラクターが確立されていて、「こういう人たちが番組を作っていく世界なんだ」と。「自分の没個性がやばい」と危機感を覚えて立ち眩みまでしたのを覚えています。僕のNHKディレクターとしての劣等感はそこから始まって、いまもなお続いています。それを無理やり払拭するためにわけのわからない指輪とかして。ファッションが好きというのももちろんありますが、自分をそういうふうにしないと正気が保てない。

|

「これでつまんない番組を作ってはいけない」と自分に言い聞かせる一つの強迫観念みたいなものですが。自分のことは没個性な人間だと心から思っているので、先ほどのクリエイティブの原点みたいなところでいうと、そういう満ち足りていない部分が多分に影響しているかもしれません。

──そんな中、テレビ番組というものに向き合われてきたと思うんですが、こだわりのようなものはありますか?

平元氏:

最初に言ったようにテレビ番組は不可逆的なメディアで、途中から見てもらっていいですけど「頭から見て29分の番組」として僕らは番組を作っているので、そういうふうに見てほしいと勝手ながら思っている節があるんです。だけど見るタイミングは視聴者が選べることに越したことはなくて、最近ではようやくNHKでもネットで配信を見ることができるようになってきている。一方で、そういう文脈の中においても「不可逆なメディアから逃げるべきではない」と僕は思っています。

この番組においては、作りをもっとポップにしたり、例えばARを入れてみたり、トリッキーな出演者を起用したり、そういう方向ではないと思っていて。「ゲームゲノム」は、スタジオ→VTR→スタジオ→VTRという構成なので、実はめちゃくちゃシンプルな番組なんです。いわゆるテレビ的な真正面の作りでゲームの橋渡しをするということは、いままでだれもやってこなかったからこそ伝わるのではないかと思いました。

──ちょっと語弊があるかもしれないですが、古くさいかもしれないけど「いままでテレビがやってきたフォーマット」が最適解でもあるわけで、そこから逃げずにちゃんと向き合っている感じがします。

平元氏:

最近は、「30分の番組を5分にまとめてみました」とか「1分でわかる」というコンテンツが多くありますが、僕はは30分とか60分とかぎっしり詰め込んで「これで受け取ってください」というところで勝負がしたいんです。もちろんまとめ動画を否定しているわけではなくて。

──ゲームってゲームを作る過程そのものが挑戦的だと思うんです。そのゲームを扱う番組そのものもすごく挑戦的だったというか、ド直球こそがいちばんの挑戦になってきているのかもしれないですね。

平元氏:

そうですね。他局ですけど、「東大王」を見ていてもそう思います。クイズ番組をド直球におもしろくするのはあのスタイルなのではないかと。めちゃくちゃ難しい問題を出題して、頭のいい人たちを競わせる。そこに“東大生”という新たな視点かつ圧倒的に納得感のある存在を掛け算したというか。

みんな追い抜け追い越せで視聴者も同じ気持ちになってクイズを見ているし、出演者をリスペクトしている。もうドキュメンタリーの域でもありますよね。クイズを間違えた人を揶揄する昔の時代はとっくに通り越していて、「勉強するってかっこいい」と思えるんです。あの番組はすごい。最後の最後に他局の話をしてしまいました(笑)。

──わかりやすかったです(笑)。ありがとうございました。(了)

|

これまでゲームを紹介する番組は「ゲームが好きな人」もしくは「ゲームを知らない人」を前提に作られていることがほとんどだった。ゲームが好きな人に合わせると、ゲームを知らない人は蚊帳の外になってしまうし、ゲームを知らない人に合わせるとゲームが好きな人は退屈してしまうだろう。

平元氏の企画した「ゲームゲノム」はそのどちらにも寄らずに、ド真ん中ストレートを狙っている。それを、「トーク」と「VTR」というシンプルな番組構成のフォーマットで行い、いわゆるテレビ的な真正面の作りで向き合っていた。

しかしながら、ゲームが持つ体験性は実際に自分が体験して得る感動ゆえに視聴者への伝え方が難しい。ド真ん中ストレートの狙いはよくても、プレイ体験を届けることには限界がある。

全10回という限られた放送の中で視聴者にどこまで届くのか。平元氏の挑戦を追っていきたい。