一言に「ゲームを作る」と言っても、そのやり方は様々です。規模が大きければチームを作って分業することになるでしょうし、小さい規模なら少数の人間……ものによってはたったひとりの人間の手で生み出されることもあるでしょう。

6月27日に発売されたデッキビルドRPG『SOULVARS』も、情熱的な開発者であるジーノ氏がひとりで制作したゲームです。様々な能力を組み合わせて戦うバトルシステム、ドットで構成されたグラフィック、全てを制御するプログラム。多岐にわたるゲームの各要素をひとりでやってのけたジーノ氏の情熱は、一体何によって育まれたのでしょうか?

そんな疑問をジーノ氏へぶつけると、「昔遊んで楽しかったゲームへの憧れが強くあった」という答えが返ってきました。

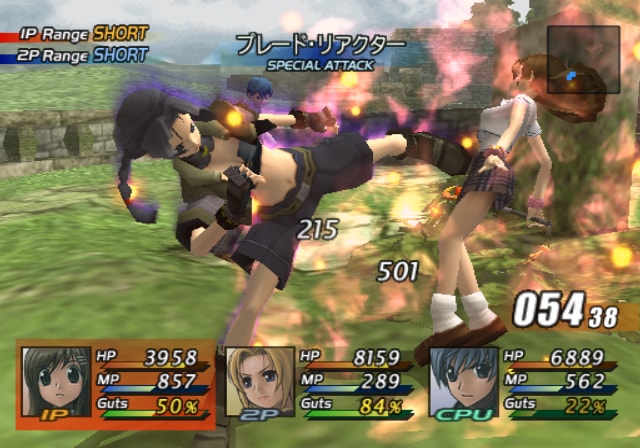

なんでもジーノ氏は子供のころに遊んだ『ヴァルキリープロファイル』や『エンドオブエタニティ』といった、RPGのなかでも特にバトルシステムが練り込まれ、研ぎ澄まされたタイトルへ心を奪われ、いつか自分でも魅力的なバトルシステムを備えたRPGを作りたいと思うようになったとか。

さらに、とジーノ氏は続けます。後に調べたところ、それらのタイトルはどれも同じ人が制作に携わっていたことが分かったのです。

その人こそ、ジェムドロップ株式会社代表取締役、北尾雄一郎氏。かつてゲーム会社トライエースに所属し、『ヴァルキリープロファイル』や『スターオーシャン Till the End of Time』(以下、『スターオーシャン3』)のバトルプログラマー、『エンドオブエタニティ』のリードプログラマーなどを務めた、歴戦のゲームクリエイターです。

自らもプログラマーとして働いていたジーノ氏は、同じプログラマーとして、そして同じゲームクリエイターとして、どうしても北尾氏の話を聞いてみたいという思いを抱くようになりました。

そこでこの度、電ファミニコゲーマーはおふたりの間を取り持つ形で、ジーノ氏と北尾氏の対談を実現しました。

|

インディークリエイターとしてたったひとりでゲームを作ったジーノ氏と、ゲーム会社のなかで長年ゲームを作ってきた北尾氏。

立場も境遇も違うふたりの対談は、しかし「何でも自分でやる」プログラマー気質という共通点と、その気質がゲームに与える強みを浮き彫りにしていく、非常に興味深い内容へと転がっていくのでした……。

リスペクトしているタイトルは『エンドオブエタニティ』

──今回、ジーノさんが手がけた『SOULVARS』のPC版、コンソール版を発売するにあたって、「ジーノさんがリスペクトされてるゲームタイトルはなにか」という質問をしたところ、『エンドオブエタニティ』というタイトルを挙げていただいて……“通”だなと(笑)。

北尾雄一郎氏(以下、北尾氏):

それは、ありがとうございます。

ジーノ氏:

もちろんそれだけじゃなくて、『ヴァルキリープロファイル』や『スターオーシャン』などが好きだったんです。トライエースさんの作品ってターンベースのシンプルなコマンドバトルとは違って、一癖も二癖もあるというか。

|

アクション性もあるし、ターンベースの中でも飽きが来ないよう工夫されていたり、キャラクタービルドの要素がバトルのなかで生かされているというか。とにかく、遊んでいて洗練されている印象を受けまして、そういった部分に私は惹かれたんです。

当時は全く意識していなかったんですが、私が遊んでて「楽しいな」と思ったゲームはどうやらことごとく北尾さんという方が関わったらしいということが後からわかりまして。しかも、どうやら北尾さんはいま独立されているらしいと。

くわえて、会社として『天穂のサクナヒメ』に関わられたというのを聞いて、「インディーゲーム作家さんともお仕事をされてるんだ」と驚いたとともに、いろいろとお話を聞いてみたいなと思っていました。

今回こうやって機会をいただけて本当に嬉しいですし、直近で『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』(以下、『セカンドストーリーR』)が発表されたのもあって、「すごく良いタイミングだな」と(笑)。

北尾氏:

『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』のリメイクは直前まで口外できなかったんですよね。最初発表直前ドンピシャのタイミングで対談のオファーをいただいて、「申し訳ないけど別の日に」……とお願いしたら、今度は『SOULVARS』の発売日になってしまったという(笑)。お忙しいタイミングにしてしまって申し訳ありません。

ジーノ氏:

いえいえ、おかげでどっちの話もできるのでありがたいです。

当時のトライエースには詳細な仕様書がなかった!?

──北尾さんがこれまで手がけてきたタイトルに関して、あらためて読者のみなさんへご紹介していただけますか?

北尾氏:

そうですね、経歴の始まりとしては、僕はまず日本一ソフトウェアに入ったんです。当時『ゲーム業界就職読本』という本を読んで、日本一ソフトウェアにはまだ社員が2名しかいないということを知って、日本一ソフトウェアの新卒第一号として入社しました。

当時の同期としては、2022年に日本一ソフトウェアさんを退社した新川さん(元・日本一ソフトウェア代表取締役社長の新川宗平氏)がいて。

ジーノ氏:

ええっ、そうだったんですね。

──それは私も知りませんでした。

北尾氏:

そうなんですよ。巡り合わせというか、僕はたまたま運が良かった人間なんです。まあともかく、日本一ソフトウェアさんではしばらくの間『パズル』とか『アドベンチャー』とか『料理アクション』、そういったゲームを3か月に1本ぐらいのペースで制作してました。

しばらくそうやってゲームを作っていて、ちょっと言いにくいんですけど日本一ソフトウェアが経営的に厳しい状況に直面した頃、ガストさんから『マリーのアトリエ』が出たんです。『マリー』を見て「あ、女の子向けのRPGって新しい」と気付いたというか。当時のアトリエシリーズは恐らく女性向けを強く意識されていたと思います。

それを受けて新川さんと一緒に半年ぐらいで作ったのが『マール王国の人形姫』です。とても前向きな女の子が主人公で、女性にも遊んで頂けそうな雰囲気と難易度のRPGで。ありがたいことに、これがヒットしたんですよね。当たったのは良いんだけど、僕が完成後に疲れ果ててしまって入社2年半でやめちゃって(笑)、その後トライエースさんに運良く移籍できました。

僕が入ったころのトライエースはちょうど『ヴァルキリープロファイル』が開発中の時で、「バトルプログラマーが圧倒的に足りん」と。話を聞くとなんと、担当の人がひとりで作っていたんです。

ジーノ氏:

すごい状況ですね……。

北尾氏:

今だとなかなか考えられないですよね。まあそこに僕も加わって、1年ぐらいかけて『ヴァルキリープロファイル』を作りました。そのあとは『スターオーシャン3』を作って、『ヴァルキリープロファイル2』ですね。そして『エンドオブエタニティ』。ここまでは僕の手でプログラムをバリバリ書いてたんですが、今後プログラムは下に任せるようにしよう、と思い立ちました。

ジーノ氏:

ということは、北尾さんがトライエースに入社されたころ『スターオーシャン セカンドストーリー』は既に発売していたんですか。

北尾氏:

ええ、そうですね。僕は『セカンドストーリー』の制作には関わってないです。ただ、まったく馴染みのないタイトルってわけでもありません。入社前にプレイはしていましたが『スターオーシャン3』を作るときに再度メチャクチャ遊びました。

当時のトライエースって詳細な仕様書がなかったんですね。プランナーが書いた「こうだと良いな~」みたいな、ふわっとして夢が詰まっている企画書だけがあって、プログラマーがそれを読み解きながら、時には勝手にアイデアを考えながら直接コードを書いていくスタイルだったんです。さすがに、今のトライエースさんではもう違うと思いますけどね(笑)。

まあそんなわけなので、『3』を作るためにまず『2』を研究しよう、ということで『2』をめちゃくちゃ遊んで、コードなんかも見て、「これを3次元的に作り変えるならどうするべきか」を考えてました。

ジーノ氏:

ちなみに、『3』を作るときって『2』のコードを一部流用したりされたんですか?

北尾氏:

いえ、全部捨てました。

ジーノ氏:

捨てた!?

北尾氏:

当時のトライエースって新しいものを作るのが好きすぎたんですよ。続編を作るにしても、ゲームシステムも含め根幹からやり直す。だから、ほぼ全部捨ててますね。

ジーノ氏:

も、もったいない……(笑)。

|

北尾氏:

次の仕事としては、多分これは外に情報が出てない話なんじゃないかと思うんですが、コナミさんの『ラビリンスの彼方』っていう3DダンジョンRPGの基礎部分だけプログラムを作って、残りは後輩に託しました。

その後プロデュース業へ転向して、プロデューサーとして初めて名前が出たのはレベルファイブさんの『ダンボール戦機W』ですね。これを開発終了までやったんですが、ちょっと無理を自分に課せすぎたせいもあり心身共に疲れ果ててしまって。

|

時期的にも、あの頃はいろいろあったんですよね。前々年ぐらいに三陸沖地震があったりとか、地震と前後してスマホでできるゲームが注目されて、『パズル&ドラゴンズ』とかがガーッと流行り始めたりとか。環境も含め変化が大きいタイミングだった。変化が疲れを感じさせると共に新しい兆しのようなものを同時に感じたんです。

そういうのを受けて、小型のスマートフォン向けゲームが流行り始めたのもあり「これからは小さいチームでゲームが作れるかもしれないぞ」と思って、独立を決意しました。

0.1秒単位でアニメーションの動作を調整し、キャラを自然に動かす

北尾氏:

『SOULVARS』の制作に使ったエンジンはなんですか?

ジーノ氏:

『SOULVARS』はUnityで作りました。

北尾氏:

あ、やっぱり。なんとなく雰囲気で、Unityかな〜と思ってました。 コマンドを入力したとき、キャラの動作がプログラムで制御されて気持ちよく動くじゃないですか、そのあたりってハードコードでやってるんですか?

ジーノ氏:

基本的にUnity側で用意されているツール上でアニメーションを制御していて、そのアニメーションをどう遷移させるかって部分をプログラムで管理しています。ただハードコーディングというよりも、それぞれの動きをマスターデータ化しているので、マスターデータさえいじれば、いろいろな動きをさせられるという仕組みにしています。

ぬるぬるうごくアニメーションはドット絵を部位ごとにパーツに分けて動かすのではなく全て手書き(1キャラ78枚)で、フレームごとのPositionやRotationはUnityのAnimationにお世話になっています。FX、ダメージ計算、hitstopはAnimationEventからプログラム制御しています#Unity #tips #soulvars pic.twitter.com/V1YnI6DHmf

— ジーノ (@gino_igc) January 18, 2022

北尾氏:

なるほど、そういう感じなんですね。僕の頃はプログラマーがドットも打つということもけっこうあって、『ヴァルキリープロファイル』の時なんかも僕がエフェクトのドットも自分で打ってたんですよね。

ジーノ氏:

そうだったんですか。じゃあ同じ感じですね。

北尾氏:

そうなんですよ。『SOULVARS』を遊んでいて、多分ゲーム作りに関する思想が似てるんじゃないかなと思っていました。自分でキャラのドットも打つしプログラムも書く、どっちもやる人がゲームを作る際、キャラクターの動きをプログラムでしっかり制御しつつも、キャラクターのアニメパターンがデータに依存しすぎない作りになってることが多いんですよね。

これによって何が起こるかというと、アニメーション間のつなぎ目が目立たずに、自然な描写になるし触っていて気持ちが良いんです。こういうのはドット絵と相性が良い。

『SOULVARS』で攻撃を出すときの動きとか、動作が丁寧にプログラム制御されているような感じがして「これはひとりで作ってないと、なかなか出せない手触りだな」と思いました。

ジーノ氏:

そういった部分に気付いてもらえたことが本当に嬉しいです。とにかくキャラクターを自然に動かしたかったので、コードをガッツリいれて0.1秒単位でアニメーションの動作を調整しています。「見る人が見ると、しっかり伝わるんだな」と思って、今感動しています(笑)。

ひとりで作っている手触り、という部分もそうで、私はコードもドットもエフェクトも全部自分ひとりで作っていました。まあペンタブとかは使えないので、基本的にドットはスマホで指を使って、粘土をこねるように描いているんですが。

北尾氏:

ドッターにはそういう人も多いですよね。ざっくりとシルエットを用意してから、消しゴムで削って形を作っていく方。

──異なる作業もあわせて全部を自分でやるのって大変そうですが、やっていてどうでしたか?

ジーノ氏:

私としてはむしろ、両方やっていて良かったなと思いました。片方だけやってるとその作業に疲れてしまうんですよね。私の場合はプログラムを書いていて疲れたらドットを打つ、ドットに疲れたらプログラムに戻るというやり方で、ずっと作業ができました。

|

北尾氏:

HPとMPみたいな、違うステータスなんですね。

ジーノ氏:

たぶんそうなんだと思います。

──先ほどの北尾さんのお話でトライエースに仕様書がなかったという話題がありましたが、これもゲーム作りをある程度ひとりで回せたからこそ、という点はあるでしょうか?

北尾氏:

それはあるでしょうね。でもなにより、昔のプログラマーはなんでも自分でやりたがる人も多かったし、分業化も進んでいなかった。そもそも、当時は「何かを思いついたときそれをゲーム上で気軽に試せる環境」というのがプログラマーのところにしかなかったんです。

|

エフェクトを出してみようと思っても、プログラムを書かないとそもそも表示させられないんですよ。だから自分でコードを書くし、プログラム上で動かしやすいように自分で絵も弄ることになります。

キャラクターに剣を持たせるにしても、デザイナーから貰った絵をプログラマーが手の位置の座標を手動で決めて持たせてましたし、今考えるとデザイナーに申し訳ないんですけど、絵を動かす際に「手が長すぎる」とか都合の悪い部分があったらドットを勝手にいじくって帳尻を合わせたりしていました(笑)。

でも、そういうことをやらないと攻撃の際など手触りが悪くなったり違和感が残ったりしてしまうんです。とにかく、プログラマーが頑張ってあれもこれもとやっていた時代がスーファミからPSの初期までですね。その後ツールとかがどんどん発展して、分業化が進んでいったように記憶しています。

ですから、質問への答えとして「ひとりでできる範疇だった」というのは正しいと思います。今商業でそういうモノづくりをやるのは厳しいし、逆にインディーなら今でもできるんじゃないでしょうか。

ちょっと話がズレるんですけど、手触りの話で言うと『ヴァルキリープロファイル』ではボタンを同時に複数押しても技が同時には出ないようになっているんです。それぞれのキャラの動作をプログラムで逆算して、ディレイが掛かるようにしてあって。それによって、適当にボタンを複数押してもそれとなくコンボが繋がるようになっている。ガチャプレイでもコンボの楽しみをお客さんに自然と味わって頂ける工夫が入っています。

ジーノ氏:

すごい、そういう仕組みになってたんですね。私がゲームを作る際にもいろいろと考えて作ったんですが、今はソフトもハードもハイスペックになっていて、細かいところでのやりくりを考える必要がないからできるという部分が大きいと思うんです。

|

当時の制約が多い制作環境のなかで、北尾さんをはじめとしたクリエイターの皆さんが切り詰めて切り詰めていろいろなものを生み出していったからこそ当時のRPGは黄金期と称えられたし、今へと繋がっているんじゃないかと感じています。

北尾氏:

僕たちにとっては、技術的な制約は「このメモリに何を押し込むか」とかパズルゲームみたいな感じで、むしろ割と楽しかったですね。

とはいえ、ボタンの同時押しでもコンボになる、というのはどっちかというと気遣いの話なんですよ。ガチャ押しでコンボがつながらないと、遊んでて面白くない。

おなじ気遣いの話で言うと、『ヴァルキリープロファイル』は基本的に60フレームでゲームを組んでいるんですが、奇数フレームには基本的に変化を入れないようにしていました。これは奇数フレームでの動きがあると処理落ちが発生して30FPSでの描写になったとき絵が変わってしまったりとか、コリジョン(接触判定)が抜けて不具合が生じたりとかが起こり得るからです。それを避けるため、なるべく動作は偶数で揃えたりしていたんですね。

基本的に、こういうのは全部お客さんへの気遣いです。お客さんへのサービスをどれだけできるかがゲームを触っていて楽しいか、気持ち良いかという部分に関わってくるし、そういう部分の積み重ねが上手いこといったというのが『ヴァルキリープロファイル』を楽しいと思って頂ける要素のひとつになったのではないかと思っています。

ジーノ氏:

ゲームクリエイターはもちろん自分が作りたいゲームを作ろうとしているんだけど、それが自分のためだけじゃなく、「誰かを驚かせたい、楽しませたい」という発想が大切なんだなと今日改めて思いました。