「物語」の存在はエンタメにとって欠かせない。

小説や映画をはじめ、アニメ、マンガ、そしてもちろんゲームにいたるまで広く、物語という要素は採り入れられている。今日までに数多の“名作”と呼ばれる物語が生み出されてきても、なおその勢いは止まない。

むしろ現代では情報技術の発展により、誰でも物語を自ら生み、世界中の人に共有できるようになっている。

しかし、なぜ人には「物語」が必要なのか?

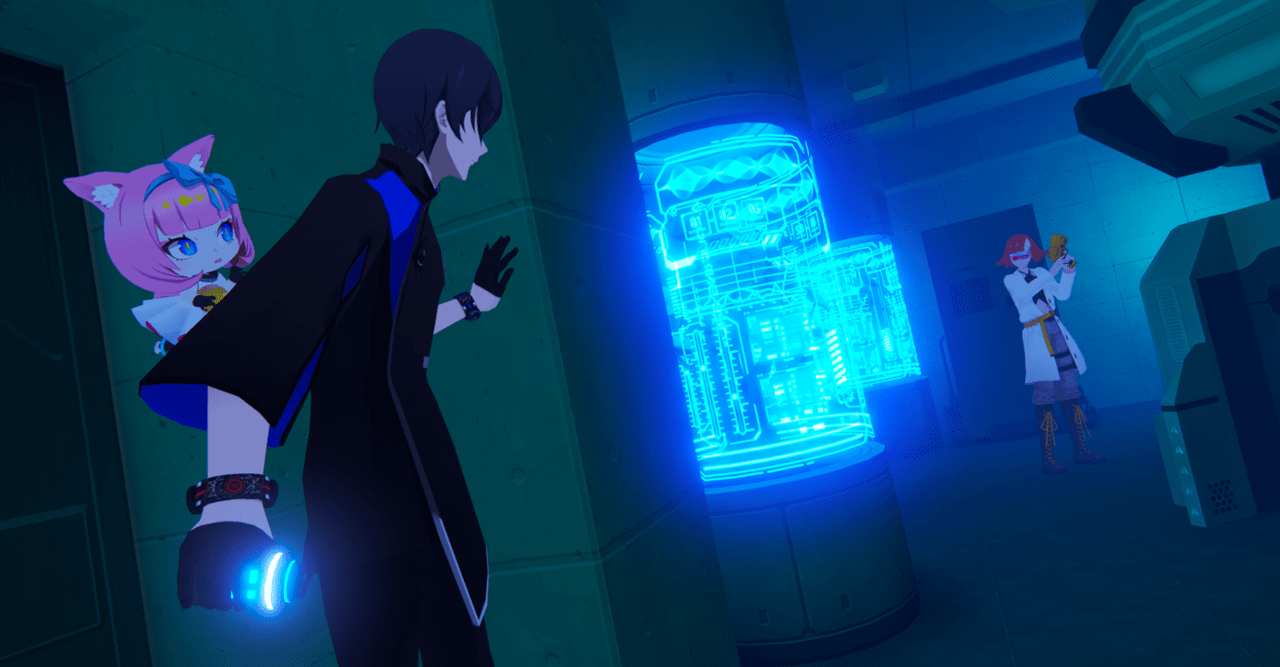

そうした問いに「物語の根本には人が持つ“不安”がある」と語るのが、MyDearestに所属して『DYSCHRONIA:Chronos Alternate』(以下、ディスクロニア)のシナリオ兼ディレクターを務めた末岡青氏だ。

大学では哲学を学び、海外文学にも精通する末岡氏は現代人の“不安”に注目し、現代社会を「ひとりの力ではどうにもならなくなってしまった世界」と表す。

人々は自分の手に負えないスケールの問題を認識しつつも、多くは何もできず、眠って夜を越すしかない。そういった潜在的な不安を『ディスクロニア』では表現したという。

いつの時代でも、その時々に求められる物語というものは変化する。時代の変化や技術の発展とともに、人々が感じる不安の中身も移り変わっていく以上、どんな名作も次々に生まれてくる不安のすべてに寄り添ってはくれないからだ。

だからこそ、多くの人に刺さる物語を作るには彼らが感じている“不安”を感じ取り、汲み取って昇華させる手腕が求められる。

末岡氏が“VRゲーム”というプラットフォームで物語を描くことを選んだ背景にも、「現代ならではの不安」に向き合うという理由がひとつに挙げられるようだった。

このインタビューでは、末岡氏のバックボーンやVRゲーム会社・MyDearestに加入した理由、そして同氏が考える“物語の意味”にまで踏み込むものとなった。

そして今回のインタビューを記念して、漫画家・ヒゲフサ先生に『ディスクロニア』を魅力を1枚の画像にしていただいた。ぜひこちらもご覧いただきたい。

なお、本稿ではVR版の『ディスクロニア』をメインに扱うが、同作は11月22日にSwitch版も発売される。その面白さはSwitch版でも健在なので、VRかどうかはあまり気にせずに読み進めてほしい。

聞き手/TAITAI

文/久田晴

撮影/佐々木秀二

収録日/2023年7月5日

ゲームを作りたくなったきっかけは『幻想水滸伝II』

──今回は特に「物語」という面にフィーチャーしてお話をお聞きしていきたいと思っているのですが、その前に「『ディスクロニア』のシナリオを書いた末岡さんってどんな人なの?」というところを、あらためて振り返らせていただければと思います。まず簡単に、学生時代のころのお話など聞かせていただけるでしょうか。

末岡氏:

大学では哲学専攻で、西洋哲学を主に学んでいました。実は就活の直前くらいまで留学していまして、いざ戻ってきたら周りのみんなは就職活動を終えているという(笑)。

そのころは言語学などにも興味があったので、ローカライズ系の会社に入りました。ゲーム会社は時期を逃してしまっていて、選択肢にはありませんでしたね。

──その当時からすでに「ゲームの仕事をしたい」というようなビジョンが明確にあったんでしょうか?

末岡氏:

『幻想水滸伝II』をプレイして以来「ゲームを作りたいな」という想いはあって、一時は親にも大学には行かず、ゲームを作る方に行きたいという意思を伝えたこともありました。ただ色々と家庭の事情がありまして、結局は哲学専攻で大学に入ったんです。

──なるほど。『幻想水滸伝II』以外ですと、何か印象に強く残っているゲーム作品って何かありますか?

末岡氏:

当時遊んでいたのは『ペルソナ』とかですね。『ペルソナ2』から入って、以降の作品も遊んでいます。初代『ペルソナ』は途中で挫折しちゃいました……。あと高校生のころに好きだった作品だと『東京魔人學園剣風帖』とかですかね。

──なんというか……コテコテですね(笑)。

末岡氏:

(笑)。友だちが好きだったんですよ。実家はちょっと厳しめだったのでゲームをあまりさせてはくれなかったんですけど、友だちが色々な作品を勧めたり、貸してくれたりして。ゲーム機は兄が持っているものを夜中にこっそり借りたりして遊んでいました。

なので、今挙げたのはどちらかというと友だちの趣味かもしれません(笑)。ドハマりした友だちが「やってほしい!」って言うから遊んでみたら、私もハマってしまったという。

──もともとゲームへの関心は高かったにも関わらず、ゲームからちょっと離れた「哲学」の道へ進まれたのはなぜなんでしょう。

末岡氏:

ゲーム以前に子どものころから小説をかなり読んでいて、物語がすごく好きだったんです。だから「ゲームが好き」というよりも「ゲームで体験できる物語が好き」という感じでしたね。

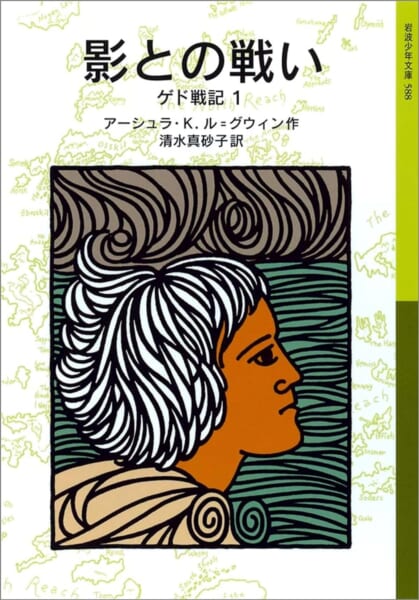

私が理想とする小説家のモデルケースって『ゲド戦記』の原作者であるル=グウィン【※】なんです。彼女はすごく哲学的なところがあって、そのベースになっている思想とかに興味をもって深掘りしていったら、自然と哲学の道へ入っていきました。

※アーシュラ・K・ル=グウィン:SF界の女王と称されるアメリカのSF作家。代表作に『闇の左手』『ゲド戦記』など。

──それでもご自身が物語を描く手法としては、小説や映画ではなく「ゲーム」を選ばれたわけですよね。ここには何か理由があるんでしょうか?

末岡氏:

そうですね、何か特に自覚して……というわけではないんですが、「一番楽しかったから」でしょうか。私の小説家のモデルはル=グウィンなんですが、同じ方面で突き詰めても「あの人になるのは無理だな」と思ってしまったんです。もう、絶対になれないなと。

彼女の物語は哲学とか、文化人類学とかの知識が積み重なりに積み重なってできたものだと思うんですね。だから、あの人になるには必要な土台が大きすぎるんです。とてもじゃないですが、当時高校生だった私なんかに書けるものではありませんでした。

そういう物語が好きな一方で、ゲームってもう少しプリミティブ(原始的)な体験じゃないですか。世界がゲームデザインの中に落とし込まれていて、遊ぶとその世界を理解しながら旅できる。私はこれをけっこう特別な体験だな、と思っているんです。

ゲームに物語が上乗せされていると、体験の質として非常に高いものになる。だからハマったのかな……と。

──その「プリミティブ」というところをもう少し深掘りすると、どのようなイメージになるんでしょうか。

末岡氏:

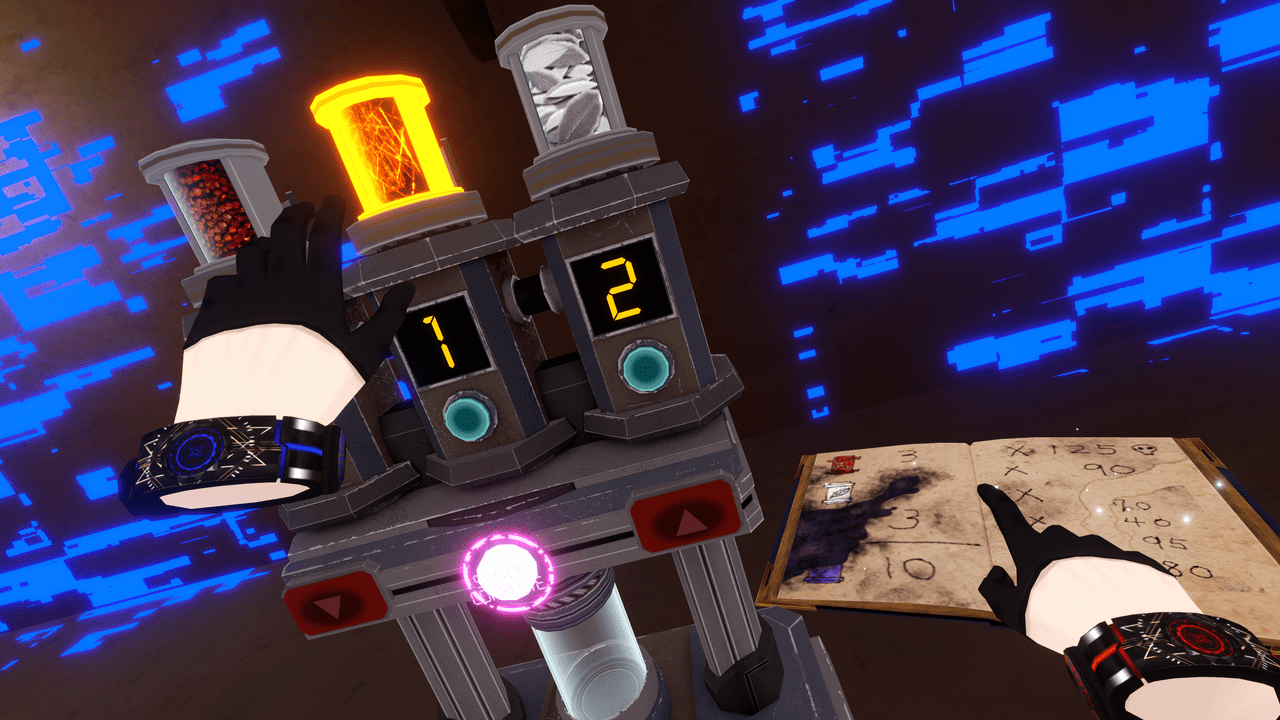

そうですね、VRゲームだと特に分かりやすいと思うので例に使いますと……VRゲーム内で物を持ったときって、その挙動がリアルの自然な物理学に従っていて欲しいじゃないですか。

私は「遊び」という行為のルーツが「世界の物理挙動を確かめる」ところにあると思っているんです。幼児期の行動は特にそういう面が強いんじゃないかな、と。例えば物を投げてみたりとか、嚙んでみたりとかといった行為ですね。そうして原初的、本能的に取ってきた行動をゲームの中で再体験できる……というのが“楽しさ”につながっていると考えています。

もちろんゲームの世界は架空なので、必ずしもリアルの物理挙動と同じであるとは限らないですが、とはいえその物理もまた一定のロジックに基づいてはいる。なので推測してうまく利用したり、ときには裏をかくこともできる。そういった楽しさはプリミティブな衝動から来ているんじゃないかな、と思いますね。

小説を書こうと試みるも“理想が高すぎ”て挫折、知識をつけるために哲学の道へ

──ありがとうございます、興味深いお話でした。いったん話を戻しますが、ローカライズ系の会社に入られてからはいかがでしたか?

末岡氏:

えーっと……仕事がヤバいくらいに忙しかったですね(笑)。

──(笑)。

末岡氏:

25言語対応、全世界一斉発売みたいな商品でリリースするもの全般をローカライズしないといけないプロジェクトに入っていたりしまして……。複数のモデルが並行して動いていたりしたので、仕事量が半端じゃなかったです。特に世界中の販売拠点とやり取りをしていたので、時差の影響もあって眠る時間がほとんどないくらいでした。

私自身、仕事を始めるまではコミュニケーションが得意でも好きでもなかったんです。でも、その職場でものすごい仕事量をこなした結果、「意外といけるじゃん!」みたいになったのはある種の収穫でした(笑)。やってみたら案外向いているかも、みたいな。

──ものすごく忙しそうな様子は伝わってきましたが、仕事は楽しくできていたんでしょうか……?

末岡氏:

すごく楽しかったですよ! そもそも自分に仕事ができると思っていなかったのですが、実際にプロジェクトを任されてやってみたら、忙しいけれど充実していました。色々な人とコミュニケーションを取りながら物を作っていくというのが思った以上に楽しくて。そのせいでちょっと“仕事人間”っぽくなっていた時期もあります。

──「自分に仕事なんかできると思っていなかったけど、やってみたら意外といけた」という人は案外いますよね。

末岡氏:

(笑)。私は子どものころから“おっとり”したタイプだったので、大学のころの友だちとかには「人格変わった?」みたいに見られがちです。

──小さいころってどういう子どもさんだったんでしょう?

末岡氏:

“不思議ちゃん”扱いされることが多かったかなと思います。

個人的な話になるんですけど、人の動きから「その人が何を考えているのか」というのを常に読み取ろうとしてしまっていたんです。例えば誰かが他の人に何かを言われて嫌な気持ちになっている、すると自分はそれに対して反応すべきか? しないべきか? みたいな選択肢が常に頭に浮かんでくるんですよ。

なので、人と一緒にいるとすごく疲れてしまっていましたね。高校生のころくらいまではそんな感じでした。

──それでいっそう小説が好きになったのかもしれませんね。先ほどは好きなゲームについてうかがいましたが、小説の方ではどのような作品に影響を受けましたか?

末岡氏:

一番好きなのはル=グウィンの『所有せざる人々』で、彼女の作品は他もだいたい好きですね。あとはディック【※】なんかも好きです。

※フィリップ・K・ディック:アメリカのSF作家。代表作に『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』『高い城の男』など。

──メインは洋書なんですね。

末岡氏:

そうですね、洋書の方が読んでいる数は多いと思います。

──それは何か理由があるんでしょうか。

末岡氏:

なんでだろう……。高校のころとかは日本の作家さんの作品も読んでいたんです。恩田陸【※】とか。

※恩田陸:日本の小説家。代表作に『夜のピクニック』『蜜蜂と遠雷』など。特に『蜜蜂と遠雷』は第156回直木三十五賞、第14回本屋大賞の史上初となるダブル受賞を果たした

他にも森博嗣とか、京極夏彦あたりから入って、日本の新本格って言われている人たちの著作を好んで読んでいました。講談社ノベルスの推理小説系はおおよそ読んでいたりします。

──日本の作品だとミステリ、海外の作品だとSF……みたいなイメージなんでしょうか?

末岡氏:

そういうわけでもなくて、父親がアガサ・クリスティが大好きだったこともあり、最初の入りは海外のミステリだったんです。その後に日本のミステリへ行き、ファンタジーへ行き、SFへ……という流れですね。

──その変遷には何か理由があるんでしょうか。

末岡氏:

うーん……これはミステリを読み続けてきた方には同意していただけると思うんですけど、ミステリ作品を読みすぎるとトリックが分かってしまう病気にかかってしまうんですよね(笑)。全体を俯瞰してみてみると「あ、この人が犯人なんだな」と分かってしまうことも多くなって。

高校のころに一度その状況に陥ってしまって、一時的にミステリを読まなくなりました。それでもっと展開の読みにくいものを求めてファンタジーや洋書を読むようになったんだと思います。

そこからなぜSFに流れたのかはちょっと覚えていないですね……。ル=グウィンがSFも書いているとか、「好きな作家が○○に影響を受けた」を辿ったらその先にSF作品があったとか、そういう理由だとは思うんですけど。

──その“ミステリあるある”みたいなのは、どのくらい共感される現象なんでしょう?

末岡氏:

推理小説を読み漁っていた友だちなんかは分かってくれるんですが、そこまで広い範囲で同意を得られているわけではないです(笑)。一時期、出版社の編集の方が主宰している「ミステリ小説を読む会」みたいなものに呼ばれたことがありまして、その会だと多くの人が賛同してくださいました。

──何冊くらい読むとその領域にたどり着くんでしょう……。

末岡氏:

うーん……。意外と冊数は重要ではないかもしれません。人による所もあると思うんですけどね。私は読んでいる内にメタ的な視点に立ってしまうことが多くて、「作者はどういう理由でこの作品を書いたんだろう」とか、「ここに入れているセリフにはどういう意味があるんだろう」ということを考えてしまうんですね。それでどんどん、そっちの方へ寄って行ってしまったんだと思います。

──作品の世界に没頭するというよりは、作者がどう考えているか、みたいなところに注目していたんですね。その傾向は高校生のころからだったんですか?

末岡氏:

そうですね、高校時代からです。そんな感じなので、日常生活でも「この人は何を考えているんだろう」、「なんでこれを言ったんだろう」というのを考えてしまっていた……というのが先ほどのお話につながるところです。

──当時、読書体験をアウトプットしたりはされていたんでしょうか。

末岡氏:

アウトプットは特にしていなかったですね。個人的に読書記録をつけていたくらいです。

──自分で小説を書いたりとかはされていたんですか?

末岡氏:

書こうと試みたことはあるんですけど……先ほども話した通り、ル=グウィンが理想なので、書き始めたときに「あ、無理だ」ってなってしまったんですよね。もしライトノベルとか、年相応にもう少し手を付けやすいジャンルから入っていれば違う道もあったのかもしれません。理想が高すぎた故に、自分の書くものの深みの無さが許せなくなってしまったんです。

そこで「ベースになる知識や経験がないと書けないんだな」と実感したので、哲学を学び、自分の世界の見方を成熟させようと考えたんです。

──なるほど……すごく高い理想を持たれてたんだな、と思うんですが、そこから実務としてのゲームシナリオを書くときって苦労はありませんでしたか?

末岡氏:

そうですね……最初に書いたのが『アルトデウス』だったんですけど、そのときはそれほど苦労はしませんでした。もともと仕事で編集や広告代理店でディレクターをやっていたので、そのときに「ターゲットに合わせて何かを作る」というのが染みついたんですよね。あまり独りよがりになってはいけないな、と。

なので『アルトデウス』についても、他のライターの方が書いている内容とか、今あるゲーム性に沿ったものを書こうと意識していました。そういう理由もあって、めちゃくちゃ大変だったとは思っていませんね。

──そういうものなんですね。やはり才能ある人は苦労しないんだなと……。

末岡氏:

ぜんぜんそんなことはないです! でも『ディスクロニア』をやって気づいたことがひとつあって、主人公の能力を決めてから、それの拡張として世界や物語を作っていくと、綺麗にハマった作品ができるんだな……と感じました。こういう考え方で小説の筋書きなんかも作るとやりやすいのかな、と。

──では『ディスクロニア』ではラストのオチが最初にあったわけではなく、ゲーム的な機能等が先にあり、そこから広げて物語を展開していった……という作り方だったんでしょうか?

末岡氏:

そうですね。『ディスクロニア』については、主人公が「左手で触れた物を通して過去を見ることができる」能力の持ち主であることが前提にありました。この能力があると自然に他の人の視点を描くことができて、色々なキャラクターの視点で得た断片的な情報が最後に1本の線にまとまっていく……という流れがやりやすかったので。

物語が生まれた源にあるのは“不安”

──ちょっと時系列的には逆転してしまいますが、あらためてMyDearestに入った経緯というところを少しお聞きできますでしょうか。

末岡氏:

はい。ローカライズの会社の後に情報誌の編集をやって、その後に広告代理店に行ったりもしているんですが……MyDearestに来る直前にいたのがすごく忙しいプロジェクトで。それが終わった時、“やり切った感”を感じてしまったんですね。一度仕事をやめて海外にでも行こうかな、みたいな(笑)。

それで本当に仕事を辞めて、1年半くらいひとりで東南アジアをぶらついていた時期があります。そのころに「これから何を作ろうか」というのを考えていたんですね。

その時間で「なんで物語を作りたいんだろう?」、「なんで物語が好きなんだろう?」ということに思いを巡らせていたら、物語って根本的なところは“恐怖”から来ているんじゃないかなというところにたどり着いたんです。

──“恐怖”、ですか。

末岡氏:

ここで言う恐怖というのは、例えば「隣の人が何を考えているのか分からない」みたいなところですね。「私たちは本当に同じ世界を生きているんだろうか?」という。

実のところ、自分と他人が同じ世界を見ている保証ってないわけじゃないですか。でも「私たちは同じ世界に生きているよ」と伝えることで、不安を払拭して共同体を安定させるために神話や宗教という原始的な「物語」が作られたんじゃないかな、と思っているんです。そう考えていくと、物語のベースにあるのは「他者への不安」や「世界そのものへの不安」なんじゃないかなと。

ニーチェの有名な言葉に「神は死んだ」というのがありますが、あれも後の文までちゃんと読んでいくと「みんなが信奉していた幻想はもはや形骸化し、今日と同じ明日が続くことを保証するものはどこにもない」という主張なんですね。「それを自覚して、形骸化した価値観に頼らず、我々一人ひとりが世界観を構築できるようにならなくてはいけない」と彼は言っていると思っていて、私はそれにすごく感銘を受けたんです。

社会の土台が壊れる不安って、本来ならば誰もが感じてしまうものだと思うんですよ。でも「物語」があるから、私たちの多くはその不安を感じないで生きていられる。

──なるほど。それは本当にその通りだと思いますね。

末岡氏:

一方で「同じ世界が見えているのか分からない」という恐怖に関しては、この先の技術の発展によって視界の共有、感覚の共有みたいなことができるようになっちゃうかもしれませんね。そうすると「この人には何が見えているんだろう」と考える余地はなくなってしまうのかな、とも思います。

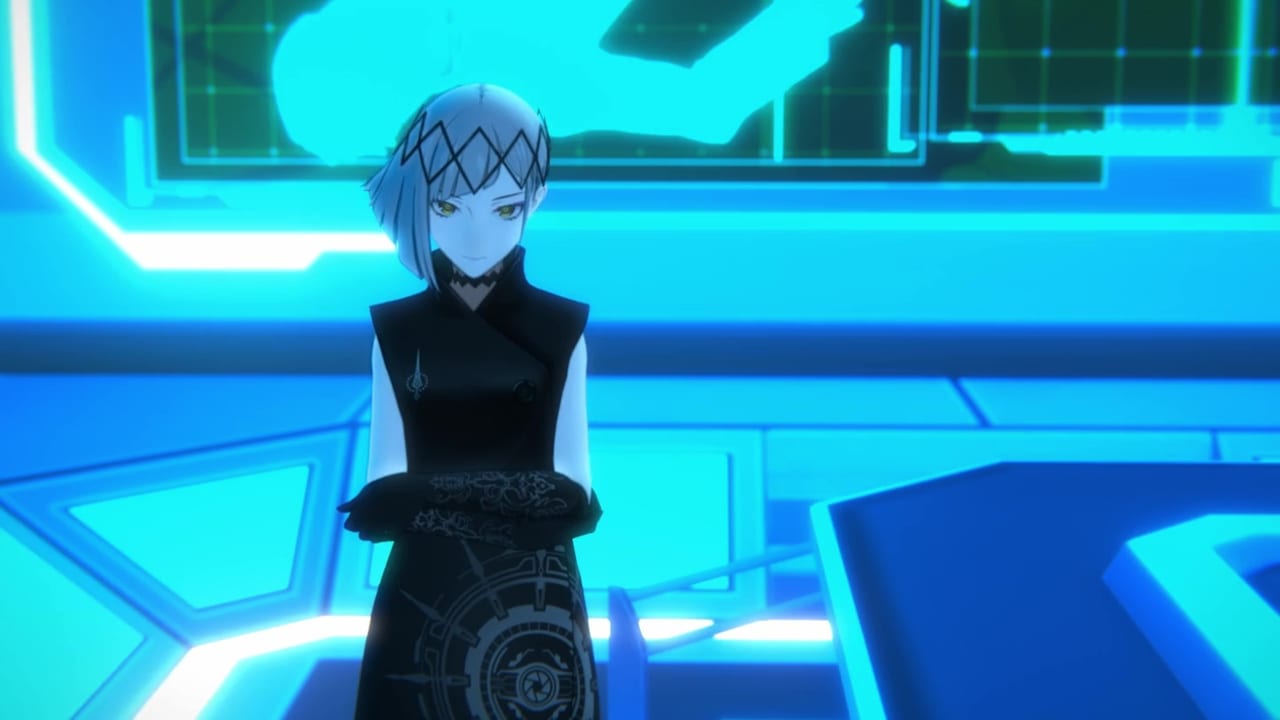

ただ、人がこの先「何を考えているのか分からない」恐怖を感じる対象として、“機械の視点”というのはひとつあると思っています。これまでの作品で描かれる機械って、すごく人間的に落とし込まれている場合が多くて、本当の“機械の視点”を描けている作品ってほとんどないんじゃないかなと。

でも、この先の技術の発展で「感情を持った機械」とか、「人間になりたいと願う機械」のような私たちの抱いてきた幻想は破壊されてしまうかもしれない。そのとき、私たちはすごい恐怖を感じると思うんです。

なので、その恐怖の対象となる“機械の視点”を本当に描いた物語こそ、この先の未来で欲される物語なのではないかなと。それを作りたい、というのが私が海外を旅する中で得た結論でした。

そこからは「どうやったら“機械の視点”で見た世界を描けると思う?」って色々な人に相談して回っていたら、「それは“VR”なんじゃないの?」と言われたことがありまして。私はそれに「なるほど!」って思い、日本に帰ってきてVRの専門学校で作り方を学びました。その後、東京ゲームショウでMyDearestの方にお会いして、加入した……という流れです。

現代は“ひとりのスーパーヒーロー”では救えなくなってしまった時代

──物語が「理解できないものに対し、理解を求めるためのもの」というのはその通りだなと思いますね。ただ一方で、時代や環境によって人がノレる、ノレない物語って変化していくじゃないですか。

大きな視点での例を挙げると、昔なら原始的な宗教の物語にみんながノレたけど、今はほとんどの人がもうノっていません。戦争中でも、当時はみんながイデオロギーにノっていたわけだけど、今の人はもうノらないようにしている。そういった「ノれる・ノれない」が生じる理由ってどういうところだと思いますか?

末岡氏:

ざっくりいうと“時代性”ですよね。みんなが「何となく不安」に覚えているものを拾い上げたのが、その時代に必要とされる=売れる物語になるのは間違いないんじゃないかなと。

でも今の社会って問題が広範囲におよびすぎてしまっていて、人間ひとりの手だとどうしようもなくなっている面も強いと思うんです。

例を挙げると、昔のアメコミのヒーロー像って「スーパーパワーで世界を救うひとりの男」がベーシックだったんですけど、もはや現代社会ってひとりの男がどうこうできるレベルではないですよね。それが顕在化してしまっているので、今はそうした旧来のヒーロー像に代わる新しい価値観を模索している時代になっていると考えています。

世界そのものがもう、ひとりの力ではどうしようもなくなってしまった。その中でも、多くの人は「明日はきっとよくなるよ」くらいに考えて毎日眠りにつくしかない。そういった潜在的な不安みたいな部分をしっかり描いてあげる、というのが“時代に沿う”なのではないでしょうか。

──その通りだと思います。「時代性」って言ってしまうとひと言で終わってしまいますが、この言葉がふくむニュアンスってすごく複雑ですね。

ちょっと整理するような感じになりますが、やはり末岡さんとして物語に対するニーズを突き詰めていくと“不安”にたどり着くというわけですよね。

末岡氏:

そうですね、私は物語が生まれた理由というのは「他者への不安」、「理解できないものへの不安」だと思っています。

ただ現代では、スケール感が変化してきたとは感じています。「世界」という巨大なものに抱える不安から、個人や小さいコミュニティ内での不安に移り変わってきているような。

例えば音楽の楽しみ方を例に考えると、もともと音楽を楽しむ形は人が集まった場所で演奏する、それを聞くというのが主流でした。それが今ではサブスクを通じて“個人”で楽しめるようになっている。すると、自然と扱う問題自体のスケールも個人レベルへと移り変わっていくような気がするんですよね。

そういう流れは小説とか、他の形態のコンテンツにも訪れていると思います。

──例えば2000年代初頭から流行った“セカイ系”とかは、まさしくそうした流れの一環ですよね。それまで「世界を救う」主人公に感情移入していたのができなくなってしまったから、メインの動機が「好きな女の子を救う」みたいなパーソナルなものに変化したという。

音楽でも、最近の流行の曲なんかを見ていても思うのは「生きるのが辛い」みたいな曲が若い人の間ですごく流行っているじゃないですか。世界が広がるにつれて、どんどん自分の内面の問題へとフォーカスされていく傾向がありますよね。

末岡氏:

「世界が広がり過ぎた」というとおかしいんですけど、手の届かないところにある幸福に気づけてしまうって不幸なことじゃないですか。

現代は情報網が発達しすぎて、人間のキャパシティを超えているにもかかわらず、次から次へと情報が押し寄せてくる。こういう状況は人を不幸にすると思います。世界的な問題も知ることはできるけど「自分が騒いでもどうにもならない」という虚無感みたいなものが強まっているのかな、と。

──余談になってしまいますけど、最近はフランスでも暴動が起こっているじゃないですか。あれにくわわっている人の平均年齢が17歳くらいの、ごく若い人が中心になっているらしくて。これについて末岡さんなりの解釈みたいなものってありますでしょうか。

末岡氏:

うーん……。分からないんですけど、やはり欧米の人の方がその辺については大人びている面もあると思うので、若いころから何かしらのアクションを起こしたくなってしまったのではないでしょうか。

これは一般論っぽい話になってしまうんですけど、日本という国って価値観を試される機会が極端に少ない場所だと思うんです。単一民族の島国なので、「我々はこういう国家なんだぞ」とか、「こういう宗教を持っているんだぞ」というのを喧伝しなくても成り立ってきてしまったというか。

一方で欧米では常に「○○人である」という意識を強めに持っていないとすぐに混ざり合ってしまうので、教育においても「自分自身を強く持て」という論調が強いと思うんですね。だからこそ、他国や多民族が浸透していくことに対して強い危機感を覚える人が多いとしても、それほど違和感はありません。

過去の名作は“今の不安”には寄り添ってくれない、だから新しい物語は常に求められる

──ありがとうございます。先ほど「神話」や「宗教」を原始的な“物語”と位置付けましたが、今あるメジャーな物語の媒体「小説」や「映画」への移行によってどんな変化があったと思われますか?

末岡氏:

一番大きいのは「大衆のものになった」ところじゃないでしょうか。

もともと「神話」や「宗教」というのは権威的な側面も強いものでした。しかし印刷技術の発展などによって大衆文化へ変化していった結果、語られる物語のスケールとかもコンパクトになっていったのかなという気がしています。物語が“商業化”されたことなんかも大きいターニングポイントだったと思いますよ。

例えば最近の日本の作品を見ていると「共感」が求められる面は大きいのかなと感じていますね。ひとりの人間の不安や不満が色濃く描かれた作品が多くて、その需要は「私の視点を理解して欲しい」という願望から生まれてきていると思います。

先ほども近いお話は出ていましたが、物語って“その時代に求められているもの”が強いんです。過去の名作がどれほど優れていても、いま流行っているものには敵わないんですよ。

──だからこそ、先ほども少し話に出ましたが「これから求められる物語って何だろう?」というのはとても面白いテーマだと思います。

末岡氏:

どんな名作でも、それが過去のものである以上「今の不安」は描いてくれていないんですよね。だから物語というものは、常に生産され続けるんだろうなと。

名作と呼ばれているものは長い時代を生き残ってきているだけあって、今読んでも本当に面白かったり、世界にあふれている新しい作品より質が高い場合もあると思うんです。でも、その名作が今の世の中を生きている人たちの不安を解消できるかというと、できない。「今の不安」は、今を生きている人たちで解消するしかないんですよね。

だから「いま作る人」が必要とされるし、これだけ名作と呼ばれるものが氾濫していても、時代性が欠けてしまう以上、常に新しい作品が求められる。「一番いいもの」が完成して、はい終わり、とならないのが物語の面白いところだと思います。

ちょっと本筋からはズレるんですが、現代、X(旧Twitter)とかInstagramみたいなSNSで他人のストーリーを目にして、それに共感するって当たり前の行為になっているじゃないですか。それもまた、同じ時代を生きている人に共感することで「同じコミュニティに属しているんだな」と安心感を得る構造のひとつじゃないでしょうか。