物語の根本が“恐怖”なのに対し、ゲームの根本は“興味”?

──さて、大幅に脱線してしまってすみません(笑)。話を戻すと“物語”は大衆に広がっていく中でスケールの小さいものも許容されるようになっていき、その過程で小説や映画といった商業的な形式も生まれてきたという流れでしたね。

そして近年になって物語を紡ぐ手法のひとつに「ゲーム」が登場してきたわけですが、末岡さんとしては「ゲーム」はどのように物語の幅を拡張したと考えられていますか?

末岡氏:

ゲームって『テトリス』みたいに物語がない作品も受け入れられているじゃないですか。なのでゲームに関しては物語ではなく、やはり「世界のルールを理解したい」という方向性から生まれてきたと思っているんです。どちらかというと“不安”ではなく、“興味”が根本にあるんじゃないかなというイメージですね。

その上に物語が乗っかると、それはもうひとつの世界を構築するに足るコンテンツになるんだろうな……と、これはちょっとあいまいな話になってしまうんですけど。

例えば文字媒体とかだと、絶対に体感して味わうことはできないじゃないですか。どんなに表現の手を尽くしても「それがどういう肉感なのか」というのは想像でしかない。ゲームもまだ「肉感」には及びませんけど、文字媒体と比較して世界の仕組みみたいなところを“体感”できると思うんですね。それこそ、ゲームが「物語」を拡張した点だと思います。

特にVRゲームは身体の動きをともなうので、さらにその方向性で発展していますよね。なので今後も面白くなっていくんだろうなと期待していますが、一方で、VRで表現できるものってある程度限定されてしまう面もあると思いますね。

──限定されてしまう、というのは?

末岡氏:

『ディスクロニア』を作った人間が言うのもおかしいんですけど……VRはやっぱり文字量が多いものが好まれないですよね。体感的な魅力を打ち出している以上、「世界そのもので語って欲しい」という声がやはり強いので。

──末岡さんとしては、やはり文字で表現したいという想いは強いんですか?

末岡氏:

いえ、そういうことはぜんぜんないです。むしろ非言語的な表現の方が個人的には好きですね。

──文字というのは便利なんですけど、不便なところもあるツールですよね。例えば「街の雑踏」というひとつの表現でも、国や時代によって想像される風景はまったく違ってきてしまうわけで。

末岡氏:

はい、受け手の方にコンテクストが依存してしまうというのは難しいところだと思います。同時にそれが文字の面白いところでもあるんですけどね。

私が本を読んでいるとき「作者のこと」が気になってしまうというのも、作者がどのようなコンテクストを持った人なのかが分からないと、結局のところその物語を正しく読み解けない気がしてしまうんです。

その点、ビジュアルで表現するというのは一番分かりやすいんですけど、コストが高いという……。以前にグラフィックエンジニアの方とお話をする機会があって、そのときは「レンダリングって無くせないの?」という話をしていました(笑)。

──すごい着眼点ですね(笑)。

末岡氏:

ある感情を脳にインプットするんです。例えば「雑踏の前に立ち尽くしている時に感じる郷愁」みたいなものを送り込むと、脳内で勝手に映像が再生されるような。そういうことができるようになるところまで技術って行かないのかな……と。なので「こういう感情を与えたい」までは作り手側が意図したものだけど、それでどんな情景が再生されるかは人によって違うようなイメージですね。

そういう話をしていたら「お前、狂ってるな」って言われました(笑)。

──(笑)。

“深い物語”には知識が必要になるジレンマ

──これはインターネットの発達でより顕在化したことだと思うんですが、深い物語を理解しようと思うと、読み手の側にもそれなりのコンテキストや知識が必要になるんですよね。

その一方で「商業的に成功する物語ってなんですか?」というと、より多くの人に伝わるものになりますよね。なので何のコンテキストが無くても瞬間的に理解できて、かつ心を動かすものが求められるようになってくる。例えばX(旧Twitter)上でバズっているものって、その最先端を行っている作品だと思うんです。

ただ、それが“良いもの”なのか? と言われるとまた別の話だなと思っていまして。何が言いたいのかというと、本当に良い作品、深い感動を提供するような作品にはそれだけコンテキストが必要とされてしまうので、結果的に受け入れられる層は狭くなってしまうよね……というジレンマですね。商業的な面を考えたとき、その落としどころをどう見出すかというのは重要なポイントだと思います。

末岡氏:

それは本当に難しいところです。これは私が語るのもおこがましい話なんですが、先日『FF16』を遊んで。あれは作り手の側が「これまでの『FF』では、もう市場に受け入れられない」と考えていた作品だと思うんですね。

『FF16』は『ゲーム・オブ・スローンズ』のような重厚なファンタジー路線を取ることで、北米のファン層なんかに狙いを絞っていったのかなと。その上で「既存ファンを振り落としてもいけない」という葛藤のようなものを節々から感じました。

時代の文脈から言っても、ターン制のコマンドバトルRPGってゲーム機のスペックが限られていたからこそ許容されていた面はあると思うんですね。「ゲームの世界をリアルに伝えたい」と思うなら、アクション性を強化した方が伝わりやすくなるはずなので。そう考えていくと「どうして『FF』はアクションになっちゃったの?」みたいなところは、時代に合わせた、ある種当然の進化なんだよな……と思っています。

──なるほど。

末岡氏:

一方で『FF16』を遊んでいると、その「落としどころ」はどこなんだろうな、と感じてしまうんですよね。

『FF16』は今の時代性とか、『FF』過去作がどう受け取られてきたかとか、海外ではこういうゲームが好まれているとか、すごく色々なことを考慮したうえで、ああいったスタイルが選ばれたと思うんです。その結果、ちゃんと受け入れられていると思うんですけど、そこまでやっても反発がゼロというわけではない。なんというか、身につまされる話だなと。

──そうですね。人って“まったく新しいモノ”って意外と受け入れられなくて、ある程度知っているものの方が「面白い!」と感じるのかなと思うんです。食べ物だと「カレー」や「ラーメン」は多少アレンジされても美味しそうと思えますが、「何だかまったく分からない青いナニか」は尻込みしてしまう……というような。

同じことがエンタメにも言えて、新しい作品を「面白そう!」と思ってもらうためには、すでに知られている作品で引っかけるというのが割と正攻法なんですね。「『FF16』が『ゲーム・オブ・スローンズ』に寄せている」というのも、恐らくそういう話なのかなと。ただ“何かに寄せる”、というのは突き抜けた魅力を失ってしまうことにも繋がりかねなくて、80点くらいに収まってしまうことも多いと思うんです。

末岡氏:

おっしゃる通りかと。『FF16』も戦略としてはすごく理解できて、中途半端なものを作るよりは、あのくらい振り切った方が良かったとも思っていますね。いつか120点に到達できる作り方だと思いますので。

ものづくりって合理性はもちろん重要なんですが、その一方で作品のコンセプトになるところは合理的じゃない方が良いのかもしれません。クリエイターの中に秘められた感情的なものを込めるような。その感情的なところと、合理的なところのバランスをとれるクリエイターこそが成功できるのかなと思ったりもします。

“分かりやすい物語”が求められるのはみんな疲れているから?

── 一方で、最近のエンタメってどんどん先鋭化している面もありますよね。人間の本能的な欲求だけを刺激する方向へ発展しがちというか。

いわゆる美少女/美男子ゲームというのはもちろん、今や当たり前の存在になった「ガチャ」システムも原始的な射幸性に訴えかける構造で。ちょっと言葉にしづらいんですが、そういった需要が集まる「快楽」の部分を徹底的に抽出したような物語って何か思い浮かぶでしょうか。

末岡氏:

いわゆる「なろう系」とかってそういう文脈じゃないでしょうか。面白いと思える作品もたくさんあるんですが、基本的な構造として、読む前からどんな物語が楽しめるかって分かっているじゃないですか。

冒頭がテンプレートに沿っているからこそ、読者側は受け入れやすいのかなと思うんですが、同時に「先が見えないワクワク感」みたいなものは薄いですよね。ある種、「こういう感情になりたいから読む」という読まれ方をしている気がします。

──オチが分かっている物語を求めるのって、どういう理由なんですかね?

末岡氏:

安心したいんじゃないかな、と思っています。ちょっと斜に構えた言い方になってしまいますが……。時代劇とかでもそういう傾向はあるので現代に限った話ではないですよね。

恐らく物語にも甘い・辛いがあって、心が疲れているときには展開が分かりきっていても安心できる「甘い物語」が欲しくなる。でも、たまには先が読めない刺激的な「辛い物語」も楽しみたくなる、というようなイメージじゃないでしょうか。

──現実が重くなりすぎていると。

末岡氏:

これはゲームの話になってしまうんですが、1本のゲームの“総プレイ時間”自体が短くなりつつある傾向ってあるじゃないですか。これも恐らく「長すぎる作品に耐えられない」人が増えているからなのかな、と。

映画でも昔は4時間とか、8時間とかの超長編作品がありましたけど、最近はほとんど見られなくなりました。みんな、長大すぎるコンテンツに耐えられなくなってきていたりとか、作中にふくまれるコンテキストが多すぎることを負担に感じてきているんじゃないかと思います。

そもそも現実のコンテキストだけで自分のキャパシティを超えているんだから、あえて仮想世界にまでややこしさを求めないのも自然な流れですよね。単純で、分かりやすくて、終わった後にどんな感情になれるかが想像できる。そういう作品に惹かれるのは、私からすると「疲れている」という表現が一番しっくりきてしまいますね……。

──インターネットと物語、というところでいうと、最近って「フェイクニュース」や「陰謀論」がすごく流行るじゃないですか。陰謀論は“真実”だと主張するから、あらかじめ“フィクション”であると明言している物語よりも簡単に注目を集められてしまうという面があると思うんです。

そんななか、フィクションの物語はどう戦うのが良いんだろう……というのは、ひとつ考えているところです。頑張って書いた小説よりも、適当な陰謀論の方が簡単に注目を集められてしまうんですよね。

末岡氏:

私個人としては、物語を“少し先の未来”を良くするものとして書きたいな、と考えているんですね。何かを描くのであれば、少しでも社会に影響を与えるものであって欲しいとは思っていますし、“今”ではなくて“未来”に向けて書いています。

陰謀論の話に戻すと、「世界を単純化してみたい」という気持ちの表れなんじゃないかと思っています。実際のところ、世界ってそんなに単純じゃないですか。陰謀論のような単純な構造で世界が動いているなら、きっともっと楽に色々な問題が解決できるでしょう。

世界的な問題、例えば最近だと新型コロナウイルスとかが「何かの陰謀では?」と考えてしまうのって、自分の手に負えない問題を理解可能な範囲に落とし込みたいという願望の表れだと思うんです。

──それで「あいつのせいだ」みたいな負の感情の拠りどころになってしまいがちですからね。悪い意味では人の感情に寄り添ってしまっているなぁと。

末岡氏:

長大な物語が好まれない、コンテキストの多い物語が好まれないというのは、世代的にはすごく理解できますし、それが悪いとも言えないんです。私自身、分かりやすい物語が読みたくなるときもあるので理解できる感情なんですけど……そういう物語が量産されていった先には何があるんだろう? というのは考えてしまいますね。

『ディスクロニア』は潜在的な“不安”を描いた

──末岡さんから見て、今の時代だからこそできる物語の描き方というものは何かありますか?

末岡氏:

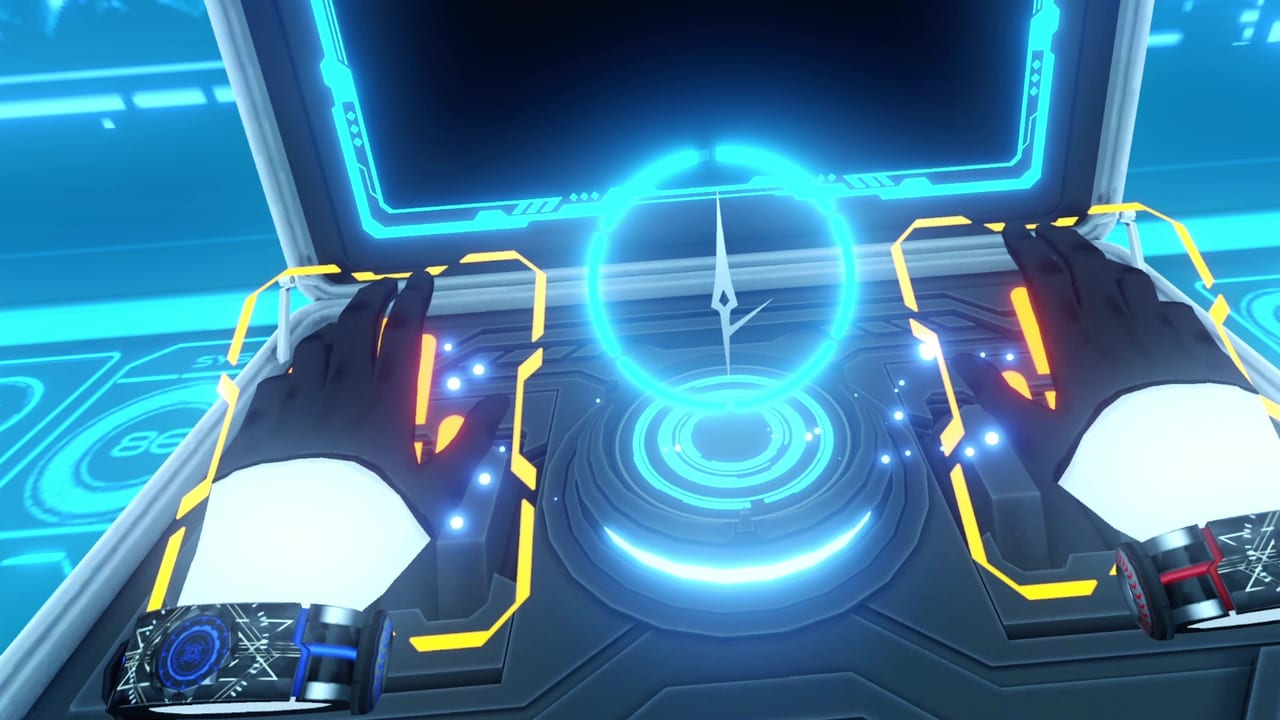

今の人の感情に寄り添うという意味ですと、『ディスクロニア』で“拡張夢”というものを登場させたのがその一例ですね。あれは「明日は良くなると信じて眠りにつく」行為をイメージしたものなんです。

この世界って広い視点で見てしまうと個人ではどうしようもないことばかりですよね。しかも「目が覚めたら日本が滅んでいた」なんてことがあってもおかしくない、そんな不安定さも抱えた世界だと思っているんです。

でも、そういう不安を毎日直視していたら気が狂ってしまう。だから「明日も何事もなく日常が来る」と信じながら眠りにつくしかないんだな……と思っていて。

『ディスクロニア』はそういう不安を、世界が滅びに瀕している中でも夢の中に閉じこもっている人たち、という形で描いています。「本当はそういう不安をみんなが抱えているんだよね」という、私の中の仮説をベースに世界観を構築しました。最後、主人公は夢から目覚めて新しい世界で生きていくんですが、これは私なりの“希望”の表現です。

──ちょうど“主人公”というキーワードが出てきたところで。物語っていうものを商業的な視点で見ると、特にフォーカスされがちなのはキャラクターですよね。その中でもメインになるのが主人公……ヒーローというわけですが、末岡さんの中で今の時代における「ヒーロー像」や「主人公像」ってどういうものなんでしょう。

末岡氏:

これは実態とは違うかもしれないんですが……日本ってキャラクターに共感する文化が強いと思うんですね。

例えば少し昔だと「スポ根」的な努力するタイプの主人公が多かったですよね。当時は経済成長が目覚ましかった時代背景もあって、「努力すると良いことがある」という風潮をみんなが信じることができたんじゃないでしょうか。

でも今は「努力しても良いことがあるとは限らない、むしろない場合の方が多い」なので「努力する主人公」は流行らなくなり、ちょっとひねくれた感じとかがウケるようになってきたのかも、と。その一方で「滅びゆく世界で、諦観とともに生きる主人公」ってどのくらいの人が共感できるんだろう……って思ってしまうんですよね(笑)。

「抗う主人公」というのは、もはや古い気がするんです。でも逆に「抗わない主人公」もそれはそれで共感を得にくいんじゃないかなと。

──先ほど話題に出た「セカイ系」の話にもつながるんですが、世界そのものはどうにもならないんだけど「家族は守ります」、「国は守ります」とか、そういうパーソナルな方向の可能性はあり得るんじゃないでしょうか。救う対象を限定することで、ある程度共感を得やすいような構造に見せている作品はいくつか思い浮かびます。

末岡氏:

そうですね、世界が人間のキャパシティを超えちゃっているんですよね。すると、狭いコミュニティの中を救っていく方向へ進んでいく。逆に言うと「それくらいしかできない」とも見えてしまうんですけどね……。

──いわゆる昔の神話、民話には、「こういうことをすると罰が当たりますよ」みたいな、ある種の社会規範を定める意味もあると思っていて。それが時代とともに移り変わり、現代において社会規範を伝える物語って、恐らくマンガなんじゃないかなと感じているんです。

『ONE PIECE』で「仲間を大事にしましょう」みたいなのを学びながら育っていくようなイメージですね(笑)。

末岡氏:

確かに(笑)。特に「少年ジャンプ」はそういった側面が強いなと感じますね。

「こういう生き方がカッコいい・カッコ悪い」という価値観が、昔は宗教に基づいていたけど、今はエンタメに則っている。それを踏まえたうえで、現代における“ヒーロー像”みたいなところを考えていく必要があるのかもしれません。

ただ結局、人間の手の届く範囲の幸福というと「村」レベルになってしまうんだと思います。現代はインターネットの発達で、人間が自身のキャパシティを超えた情報処理能力を持っていて世界全体の問題が見えてしまう。でもそれを解決しようと思うと、それこそAIのような存在にすべてを託すような、そういう方法に走りがちになのかなと(笑)。

──なるほど。AIにすべてを任せることに、人間はどこまで危機感を覚えるんだろう? というのはけっこうおもしろい視点かなと思いますね。

例えば、今「自動運転」という技術が発展してきているじゃないですか。私たちの世代だとまだ自動運転への不安って少なからずあると思うんですが、自動運転が当たり前になった後の世代の人はきっとその不安を持たないですよね。自分の生死に関わることもAIに任せて平気になってしまう。その先にあるのが「政治も全部AIに任せりゃええやん」という発想だと思うんです。

末岡氏:

そうですね、それは私も考えたことはあります。というより、このまま世界が進んでいくとそうせざるを得なくなるんじゃないかな、と考えていた時期があるんです。でも、そうなるってことをどれくらいの人が認識しているのかさえ分からなくて。

ちょっと別の話になるんですが、『エンド オブ エタニティ』【※】というゲームがあったじゃないですか。私はあの作品がけっこう好きで、キャラクターがぶっ飛んでいるんですよ。主人公のひとりに関しては、むかし殺人事件を起こした犯人だったりするんです。

※『エンド オブ エタニティ』:2010年発売のセガのRPG。『ヴァルキリープロファイル』や『スターオーシャン』で知られるトライエースが開発した作品

彼は孤児として神学校で育ち、厳しい宗教教育を受けていたんですが、それに反発して事件を起こし、その宗教団体を壊滅させてしまうという。プレイした当時は「殺人犯が主人公」というだけで衝撃的でした。しかも、メインストーリーではそれほど詳しく語られないんですが、ちゃんと街を探索して、関係者の話を聞いていくと彼がなぜその事件を起こしてしまったのかが分かるようにデザインされているんです。

結局のところ、その世界自体がもう荒廃してしまっていて、彼が反発した宗教のようにシステマチックに管理することでしか、社会秩序が保てない状態に陥ってしまっているんですよね。そういう社会で人間の動物的な部分が抑圧され続けると、どんな方法でも構わないので「自分が動物である」ことを主張したくなるんだろうな……というのをこの物語から感じ取りました。

「俺は動物で、本能に属したものである」というのを何かしらの手段で証明しなくては生きていけない、みたいな背景があるストーリーで、深いんですよね。『エンド オブ エタニティ』はそういう面で好きな作品でした。

現実でも「もしも社会が完全にシステマチックになったら」と考えると、自分が人間であることを証明したくなるというのは有り得る話だと思うんですよね。自分は生殺与奪権をAIに握られた存在ではない、と主張したくなるんじゃないかな……と思っています。

──なるほど。

末岡氏:

実際どうなるかは分かりませんが、そういう社会になるかもよ、というのをエンタメを通して示すというのは大切だと思いますね。むしろ物語の必要性というのは、そういった所なのではとずっと考えているんです。

──ゲーム業界の方と「なぜゲームの仕事は大きくなっているんだろう?」みたいな話をする機会がありまして。そこで出た話が、この先世界の人口が増えていくとして、100億人が幸せになれるほどの富とか価値って地球上にはないと思うんです。絶対量が足りていない。

産業革命以降、人間は物質的な富、価値によって幸福を増やしてきたんだけど、それがもう限界に達しようとしているんですね。すると増えた人たちを満足させるには、物質以外の形で満たさなくてはいけなくなってしまう。そこを何で埋めるかと考えたとき、ひとつの手段がエンタメにあると思っているんです。

末岡氏:

世界にある「価値」を増やしてあげなくてはいけないんですね。ゲームというのは、その役割を果たす最先端の一例だと考えています。

──例えば『ポケモンGO』が登場して、今まで誰も寄り付かなかった何もない公園に、レアなポケモンが現れたと聞いたらすごい人が集まってくるわけじゃないですか。物質的には何も変わっていないけど、新たな価値が生まれている分かりやすい事例ですよね。

なのでエンターテインメント全般には「世界の価値を底上げする」意味があると思っているんですが、「物語」にもそういう側面は思いつきますか?

末岡氏:

ありますね。ゲームや物語の価値って、自分のものではない経験を通じて「世界を知った気分になれる」、「キャラクターの感情を追体験できる」というところにあると思うんですね。なので世界の法則や人の感情というものを小さいパッケージにまとめてあげる必要がある。そのため、世界そのものの肉感やリアリティみたいな部分は薄れていきそうだなとも思います。

北米ユーザーに受け入れられるギリギリのラインを目指した『ディスクロニア』

──先ほど『FF16』は北米のファン層に狙いを絞っていった……というようなお話が出ましたが、一方『ディスクロニア』でターゲットにしていたのはどういう層なんでしょう。

末岡氏:

VRコンテンツって日本国内、アジア圏をふくめてもプレイヤー数がまだ少なくて、北米をターゲットにしていかないと成り立たないんです。しかしMyDearestとしてはキャラクターにフォーカスしたものを作りたいというジレンマがあって。

色々と考えた末、『ディスクロニア』は「クロノスユニバース」の文脈でキャラクターを中心にしつつ、Netflixの海外ドラマなんかを参考にして北米のVRゲームユーザー層に受け入れられるギリギリのラインを目指しました。

──例えばSFとかにしても、古典SFってキャラクターより世界観やテーマを重視するじゃないですか。それをカジュアル化したのが『スター・トレック』とかだと思うんですが、何をしたかと言えばやはり、キャラクターを打ち出していた。

こういった事例を見ると、キャラクターにフォーカスすることそのものが悪いわけではなさそうな気がするんです。アニメ調の絵がどうこう、というのはちょっとまた別に有り得る話だと思うんですけど……。

末岡氏:

これは「悩ましいな……」と思っているだけの話なんですけど(笑)。『アルトデウス』が刺さる日本のアニメが好きなプレイヤー……彼らに刺さる作品を作ること自体は可能だと思っているんです。でも、それを続けているとプレイヤー層が広がらないというジレンマが現状のVR市場ではありますね。

──『アルトデウス』はロボットものになっていましたけど、ロボットも海外だと結構厳しいところがありますもんね。

末岡氏:

それもありますし、ロボットだとどうしてもアクション性を期待されてしまうところがあるじゃないですか。そういう意味でも厳しさを色々と感じていました。

今はまた状況が変わっているんですけど、『ディスクロニア』の企画が立った当初って、アクションゲームの開発ができるエンジニアがあまりいなかったんです。できることが限られた状況のなかで開発がスタートしていたんですよね。

「結局『ディスクロニア』はどっちに振った方が良かったのか?」と言われると、難しい面があるんですが、これまでの「クロノスユニバース」シリーズを遊んでいただいた既存ユーザーの皆さんを振り落とさないようにしつつ、海外で“面白い”の幅を広げる。それを考えたとき、方向性は現状のものになるな、という形で企画の大枠はできています。

──正しいかはわからないんですが、リソースが限られていたのであれば、もっと一点突破が良かったんじゃないだろうかと思うところもあります。例えば『Her Story』【※】ってご存じですか?

※Her Story:ある女性に対する警察の事情聴取ビデオを視聴し、彼女の夫とされる男性が行方不明となった事件の真相を調べるアドベンチャーゲーム。実写で撮影された映像からキーワードを考察し、ゲーム内の検索システムからさらなる手がかりを探す独特のシステムが特徴

末岡氏:

あれはコンセプトの要の部分にとにかく集中した作品ですよね。『ディスクロニア』で言うと主人公の能力である「メモリーダイブ」とか「過去改変」に集中した方が良かったというのはその通りだと思っています。

ただ、『アルトデウス』の開発を踏まえて、MyDearestとして「その要素を入れて試してみない限りは先に進めない」という要素がいくつかありまして。その中に「VR内で移動ができるアドベンチャーゲームを作る」とか、「『アルトデウス』のバトルパートを拡張する」とか、「“世界の崩壊”のようなスケールの大きい物語を描く」とかですね。

移動については特に重要だったんです。これまでの『東京クロノス』や『アルトデウス』では「移動ができない」、「インタラクトできるものが少ない」という声は多くいただいていて、社内でも欧米でのパイが広がらない理由はそこにあるという見解が出ていまして。そこを『ディスクロニア』ではカバーすべく、移動・探索が主体のアドベンチャーゲームを作りましょう、となったんです。

スタート時点でそういう方針があったので、それに合わせつつ「じゃあどういう風に面白いゲームを作ろうか?」という流れで企画されたという形ですね。

──では「移動」という要素は、プロット以前の段階で定められていたポイントだったんですか?

末岡氏:

はい、プロットの前から決まっていたところでした。

──ステルスパートはどういう経緯で取り入れられたんでしょう。

末岡氏:

『ディスクロニア』が「都市の中で陰謀を探っていく7日間のループもの」として定められたとき、当初はもう少し“死にゲー”的な要素のある作品になる予定だったんです。色々なところに主人公が死んでしまうポイントが点在していて、それらを回避しながら7日目を目指す……というような構造を描いていました。

ステルスもそのひとつで、うまく逃げ切らないと死んでしまうような構造を想定していたんです。

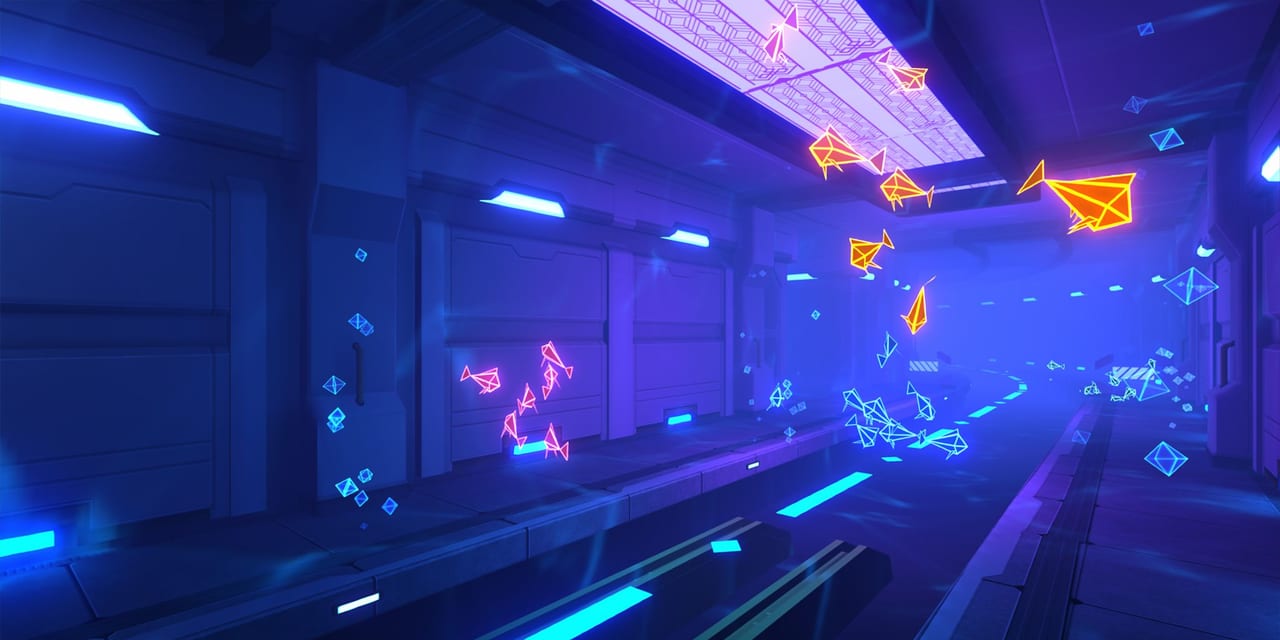

歩けるアドベンチャーゲームとしての『ディスクロニア』

──実際、「移動」を入れた状態で『ディスクロニア』は完成したわけですが、今となってみての手ごたえはどういったものなんでしょう。

末岡氏:

もうちょっと移動エリアを限定しても良かったかなと思っていますね。今回は市内を自由に動き回れるという形にしたんですが、もう少しエリアを区切り、そのエリアをクリアしたら次のエリアに飛ぶ……というような形式でも成立したのかなと。

ただ『ディスクロニア』は構造としてはウォーキングシミュレーターや『ライフ イズ ストレンジ』のような作品を目指して作っていたので、あまりエリアからエリアへ飛ばすというのを入れていないんです。自由に動き回って探索できるようにして、あちこちでヒントを拾って……という流れですね。

VRでは長時間かけて移動するというのも大変なので、そういう意味でもエリア間を飛ぶような形にしても良かったのかもしれません。

──そういう意味では「アドベンチャーゲーム」という括りで考えると、けっこうリッチな体験なんですよね。ふつうのアドベンチャーゲームって歩いて探索ってできないので。

けっこう反省みたいなところをたくさんお聞きしてしまっているんですが、逆に今回『ディスクロニア』を作る中で一番手ごたえがあったのはどのあたりになるんでしょうか。

末岡氏:

ストーリー主導のアドベンチャーですから、各エピソードの引きには特にこだわっていて、続きのエピソードが見たいと思ってもらえる構成にはできたと思っています。

あとは、オープニングとエンディングをつなげたことですかね。オープニングは光の道から入ってきてはじまり、エンディングで光の道から出て行って終わるんですけど、この入るとき・出るときで世界の意味が別に捉えられるように仕込んでいたんです。

作中は「夢の中の夢」とでも言いますか、実は三層の構造になっていて。Episode Iで体験するのが一番深いところで、そこから目覚めてもオープニングで入ってきた場所よりは下層の世界なんですね。エンディングへ到達できると、一番上の階層までたどり着けるという形になっています。

末岡氏:

もともと「VRで自然に群像劇を描くには」というのが起点で、それをもとに主人公の能力も設定されました。

最初は「世界の崩壊」みたいな大きなテーマで作るつもりはなくて、もう少しコンパクトに「死ぬと時間が巻き戻るなか、事件を解決しながら7日目を目指すんだけど、7日目にたどり着くと自分がいたのがすこし未来の時間をシミュレートする仮想空間であることがわかる。そこで現実に戻って最後の事件を解決する」という流れでした。そして現実に戻るとラストへ……という流れですね。

「世界の崩壊」というのは街にある時計塔がどんどん状態が悪化していってしまって、それを止めないと都市ごと崩壊を迎えてしまうという話ですが、これは“引き”を作るために後から入れた要素です。

──なるほど。

末岡氏:

プレイヤーが能力を使うと視点人物が変わり、その人の視点から物語が断片的に明らかにされていく。ここで目指していたのは、断片的な情報が集まっていった結果、自分の脳内でひとつのストーリーになる、という形だったんです。

この能力は最初は過去を見るだけだったんですけど、途中で過去を改変できるようになる。なぜそれができるのか、遊んでいる人には分からないという。

実際には仮想空間で事件をシミュレートしているという設定なので、そうしたメッセージも出るという話ですね。最終的には戻ってきたとき、何が行われていたのかすべてが明らかになってラストを締める、という想定でした。

──そのようなゲームでイメージするのは『十三機兵防衛圏』だと思いますが、同作の良いところってすごく小刻みなところだと思っていて。5分、長くても10分くらいで遊びの区切りがつくんですよ。アドベンチャーゲームをみんなが遊ばないなか、多くの人が最後まで遊べたというのはそういう優しさの面も大きいと思います。

末岡氏:

短いシーケンスのなかに“どんでん返し”になり得る要素が詰め込まれているから面白いし、次のエピソードも見たくなるというのはあると思いますね。

「メモリーダイブ」でも他人の記憶に入ると、ちょっと「えっ?」となる謎とか、「なんでこの人は“7日目”と言っているんだろう」みたいな要素を、それぞれ一か所は仕込むように意識していたんです。それが「もっと調べたい」という動機につながり、先に進む推進力にしたかった……という感じですね。

さっき「ウォーキングシミュレーター」って話をしたんですが、ウォーキングシミュレーターって自分以外のキャラクターがいないので孤独になりがちですよね。VRのパズルゲームって多くはウォーキングシミュレーター的な面があるんですが、最後まで遊びきれる人は結構少ないと思います。

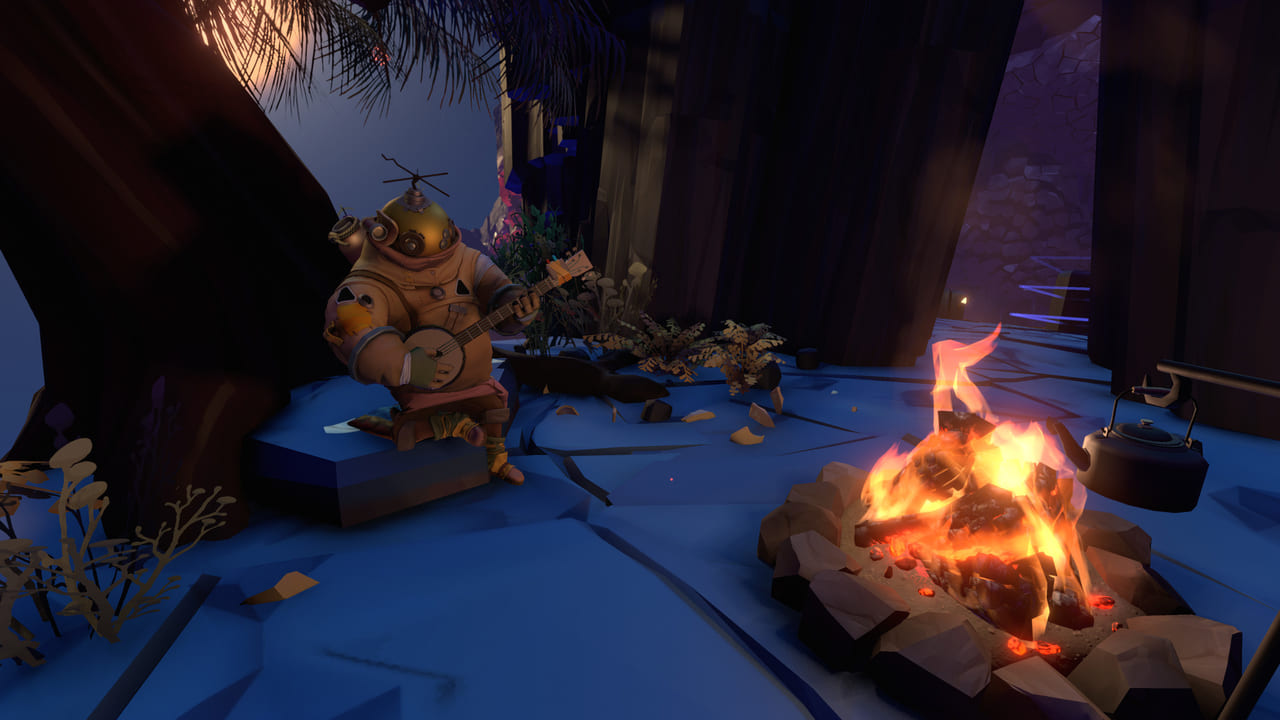

『Outer Wilds』【※】もすごく面白い作品ですけど、最後まで遊べる人って限られているじゃないですか(笑)。なので『ディスクロニア』はキャラクター自体に謎を仕込んでおいて、そのキャラクターのことが気になる、という動機でどんどん追っていくと、世界の謎につながっていき、ストーリーの全容が明らかになる……という作りにしていました。

※Outer Wilds:2019年発売のSFアクションアドベンチャーゲーム。物語が始まって約20分後には滅亡推してしまう星系を舞台に、プレイヤーは謎のタイムループ能力によって死を繰り返しながら世界を探索していく。英国アカデミー賞ゲーム部門ベストゲーム賞を獲得するなど、非常に高い評価を受けた。

──その方向性で進んでいたら、最終的な製品とはまたちょっと印象が違うかもしれません。

末岡氏:

「他人の視点に入ってその人の世界を見る」というところは私がけっこう入れ込んでいる部分で、序盤から入れるキャラクターの視点があるんですけど、その人が実は「変異体」という特殊能力者だったりするんです。その人が能力者だと明らかになるのはEpisode IIIですが、Episode Iもその人の視点で空を見ると、変異体ならではの見え方をしたりしています。

細々とした伏線は仕込んでいるので、最後まで遊んでからもう一度遊んでいただくと、いろいろ「なるほど!」と思っていただけるポイントはあると思います。

──記事を読まれている方も、このコメントでもう1周遊んでいただけると新しい発見があるかもしれません(笑)。本日は、いろいろと貴重なお話をありがとうございました。(了)

インタビューを通して見えてくるのは、末岡氏が持っている高い理想だ。高校生のころのル=グウィンに憧れるあまり自分で小説が書けなかったというエピソードが特に強烈だが、自らが目指す物語を描くために「VRゲーム」というプラットフォームを選び、その最前線でものづくりに携わる姿は、まさに理想を行動によって形にしてきた好例と言えるだろう。

後半では『ディスクロニア』に関するいくつもの反省が語られた。とはいえ、同作が世間的には非常に高い評価を獲得してきているVRゲームであることも事実。そしてインタビュー内でも触れられているように、受け取り手に深い感動を与えられるような作品が、必ずしも商業的に成功するとは限らないのが現実だ。そこに明確な解決法や正解は恐らく無いだろうし、クリエイターにとってはある種永遠の課題となるのかもしれない。

だが正解はなくとも、冒頭でも触れたようにこの先も「物語」は永遠に生み出され続ける。今やひとたびSNSを開けば、無数の物語が押し寄せてくる時代だ。そのように物語が氾濫している現代だからこそ、自分にとって物語とは何なのか。そんな“見つめ直し”を行ってみることにも価値があるのではないだろうか。