『学マス』の設計思想って、何?

──小美野さんは『アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ』(以下、『ミリシタ』)などでプロデューサーを担当されていましたが、岩本さんはこういった統括的なお仕事を担当されるのは初めてなのでしょうか?

岩本氏:

初めてですね。

小美野氏:

あと、岩本さんはお若いんですよね。

岩本氏:

32歳です!

──ゲーム業界のディレクターを務める年齢を考えると、たしかにお若いですね。実際、『学マス』で初めてディレクター業を担当されてみて、いかがだったでしょうか?

岩本氏:

最初は、すごく苦労しました。

そもそも「他社と共同で作る」という経験が初めてだったのもあり、最初は「説明すること」が上手くできなかったんですよね。細かい仕様とか、説明責任とか……。開発中の「こうした方が気持ちや意味が伝わりやすいかな」という伝え方は、かなり気をつけていましたね。

小美野氏:

えっ、そうだったんですか?

逆に僕は、共同事業の経験がすごく多くて……。たとえば、ロボットや少年誌系のゲームでは、読者の皆さんが一度は聞いたことがあるような他社さんとやり取りをするケースが多かったです。

だから、岩本さんはその辺の共同事業的な側面でも、すごく上手くディレクターをされている印象がありました。

岩本氏:

あぁ、よかったです……。

──ディレクターはどうしても「判断を下す」職業になってしまう部分もあると思うのですが、そういった判断も岩本さんは問題なく行えたのでしょうか?

岩本氏:

もちろん問題はいくつもあったし、たくさん仕様変更もしているのですが……「自分の中の軸」はブレることなく、作り上げられましたね。最初に「ここは絶対にブレさせない」というコンセプトを決めたこともあり、大きく間違えることはなかったと思います。

──その「軸になったコンセプト」は、具体的にはどういったものなのでしょう?

小美野氏:

『アイドルマスター』シリーズを制作する時、必ず「コンセプト設計シート」を書いて、その企画のコンセプトや狙いを、すべて言語化するんです。

これは坂上の『主人公思考』という本にもっと詳しく書かれているのですが……まず、「ターゲット」「ニーズ」「アイデア」「ベネフィット(利益、恩恵)」を、すべてテキストで書いていきます。

この企画はどのターゲットのどんなニーズに応えて、どんなアイデアの作品で、どういうベネフィットを感じてもらうか。初期の頃の企画書には、必ず2ページ目にこの4点が書かれています。

そしてこの4点を、企画を持っていった時には必ずすり合わせます。だから、僕も岩本さんから新しい仕様の提案を受けた時には、「この仕様はどのニーズに応える、どんなアイデアなのか」をすり合わせていました。ある意味、「プロジェクト内での判断の物差し」としての役割もあったりします。

──すべての『アイドルマスター』シリーズでそういった設計書を制作されていると、ある種「定番のコンセプト」ができあがってくるのではないでしょうか?

小美野氏:

まさにそうですね。

それこそ『学マス』のコンセプトは、結構定番のものなんですよ。

やっぱり「どのニーズに応えるか」がシリーズごとにある程度固まっている部分があって、そこをどう差別化していくかが難しいんです。大体「ニーズ」は3つくらい作るのですが、基本的に一番上のニーズは変わりません。逆に、二番以降のニーズで、他の作品との差別化を図っていきます。

『学マス』で言うと、「“成長”というメインコンセプトがどういうニーズに応えるのか」といった部分などで、少しずつ他のシリーズとの差分を作っていきました。

──では、『学マス』のコンセプトを作る中で、どういったことを考えられていたのでしょうか?

小美野氏:

坂上のような先達から「『アイドルマスター』の良さ」をいろいろ聞いた上で、「時代に合わせたものを作っていく必要がある」と考えました。ただこれまで作ってきたものをなぞるだけだと、意味がない。そしてこれまでのシリーズ作品も、同じことをやってきていると思います。

この「新しいチャレンジをする」ということが、『学マス』を設計する中で重要視した部分です。

実は「ファンタジー世界にアイドルが転生して戦うRPG」も考えてた

──先ほど『学マス』のメインコンセプトは成長とお聞きしましたが、「どんなゲームにするのか」はどのように決まっていったのでしょうか?

小美野氏:

さっきお話した通り、初期の企画書の時点で「学園」という要素は決まっていて、それは「変えてもいいよ」と言われていました。だから、むしろ当初は舞台そのものを変えるつもりだったんですよ。

実は最初、「RPGを作ろう」と考えたりもしました。

──RPGですか!

小美野氏:

「どんなゲーム性にしよう?」と考えて最初に出した企画が、ファンタジー世界にアイドルたちが転生して戦うRPGだったんです。

当時は僕自身が『アイドルマスター』シリーズにそこまで詳しくなかったので、「自分の知見を活かせるゲームはなんだろう」と思った時、一番最初に浮かんだのが「バトルもの」でした。それを活かそうと思い、学園よりバトルものに近いような文脈で作っていったのですが……坂上さんに一蹴されました。

「これ、誰のどのニーズに応えんねん!お前素人か!」と言われて(笑)。

一同:

(笑)。

小美野氏:

そこから「ゲーム作り」というものをイチから坂上さんに叩き込んでもらうターンが始まり、最終的には「成長」と「学園」という要素をかみ合わせて、今の形にたどり着くような流れです。

──坂上さんにいろいろと教えてもらいつつ、現在の『学マス』の育成シミュレーション的なゲームシステムが作り上げられたんですね。

小美野氏:

そうですね。「RPGの文脈でファンタジーの『アイマス』を作る」こと自体は間違っていないと思うのですが……僕の良くなかったところは「単なるワンアイデアとしてその企画を出してしまった」ことですね。つまり、その企画が誰のどのニーズに応えるかを考えられていない。

深く先を考えずに思いつきで「これ面白そうじゃん!?」くらいのノリで持ってきているから、坂上さんは一蹴したのだと思います。それは、今になるとよくわかりますね……。いま部下や後輩に同じ企画を持ってこられたとしたら、僕も「誰のどのニーズに応えとるんじゃ!」ってキレると思います(笑)。

──では、開発の時系列的には『学マス』の主なゲームシステムが決まってから、岩本さんが参加されたような流れなのでしょうか?

小美野氏:

いや、実はゲームシステムに関しては「ほぼ同時」でした。

ゲームシステムを考えていた時、バンナム側で持ってきた内容と、QualiArts側で岩本さんたちが持ってきてくれた内容が同時に上がってきました。しかも、そのゲーム内容がピッタリ一致したんです。お互いに「このシステムしかないんじゃない?」と思っていたものが、完全に合致しました。

そこで「両者とも同じものを挙げてきたなら……これはイケるんじゃないか?」と判断し、その場で決めて制作に移っていきました。

岩本氏:

あれって同時だったんですね!

──それは、「育成型のゲームシステムが同時に上がってきた」ということなのでしょうか。

小美野氏:

いえ、育成型っぽいシステムは元々考えていました。厳密には、そこに「ローグライク」という要素をかみ合わせるアイデアが両者同時に上がってきたんです。

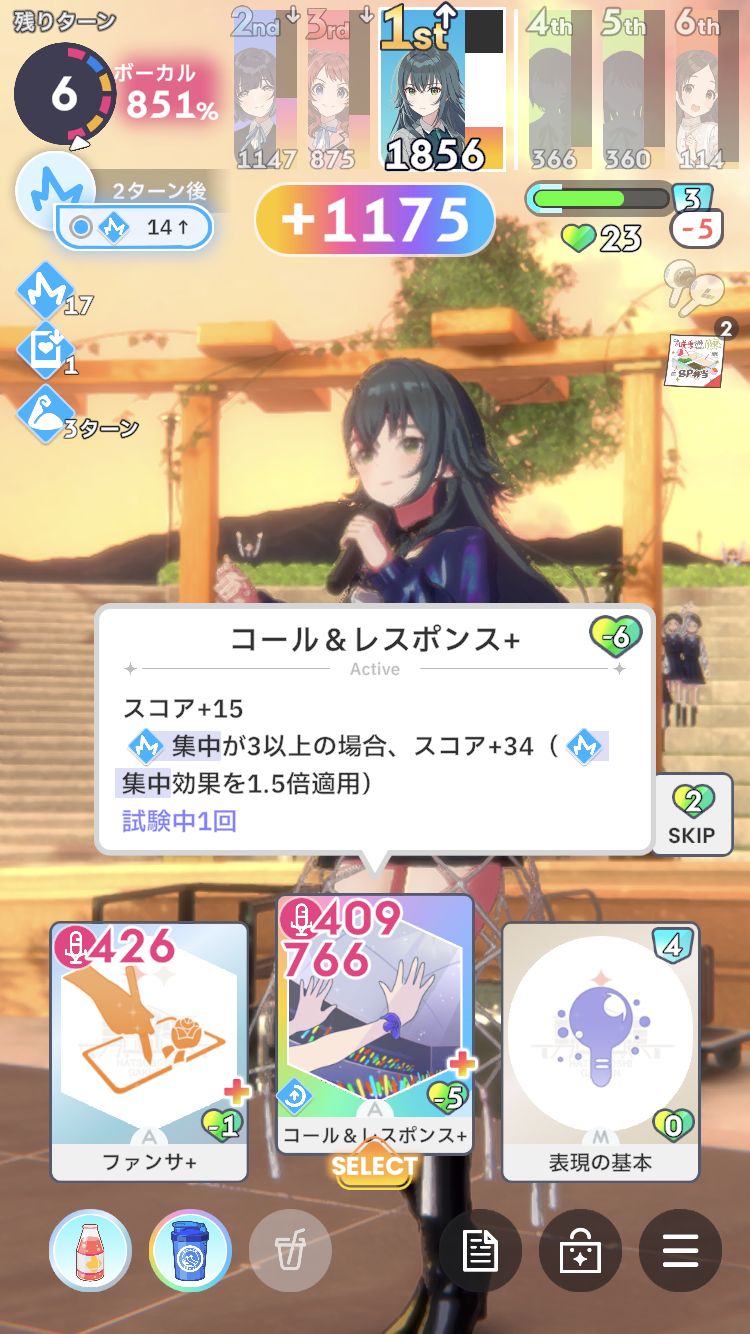

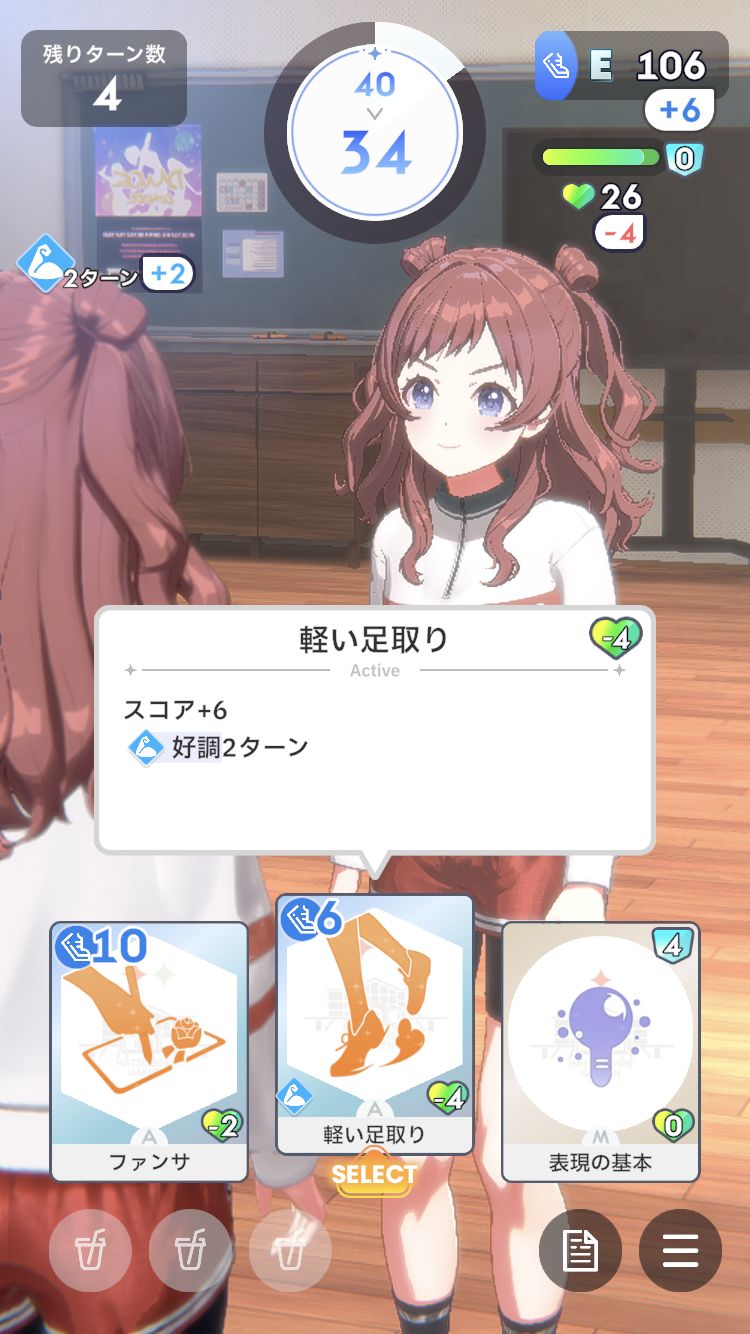

これまでのシリーズにも、育成型のタイトルはいくつか登場していました。ただ、その「これまでの育成型」をアップデートしたかったんです。たとえば、既存の作品と全く同じシステムのゲームを今から作っても、それは「じゃあそれでいいじゃん」と思われてしまいます。

だから、そこにゲーム性として新しい遊びや、面白さを加えたい。そこの「新しい面白さ」を表現するためのシステムをお互いに探っていた中で、最終的に「ローグライク」という形に落とし込みました。

「あるもの」を実現するための手段の中で、「ローグライク」がベストだった

──『学マス』に「ローグライク」という遊びが適していると判断したのは、どういった要因があるのでしょう?

小美野氏:

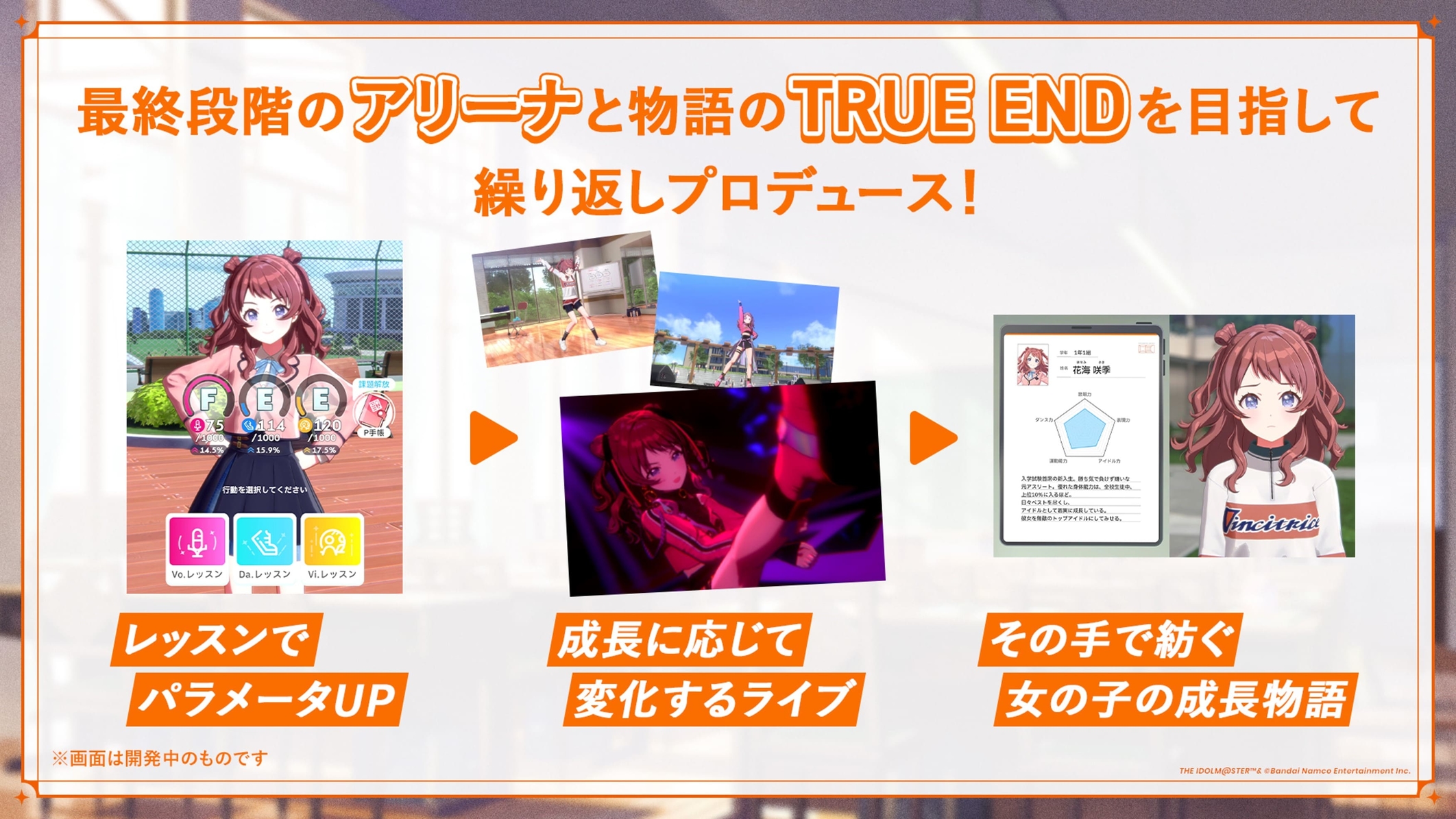

まず、ローグライクの「繰り返しプレイする」というシステムが、『学マス』のコンセプトでもある「アイドルの成長」と、すごくマッチしていたんですよね。

いわゆる育成型のゲームは、一度プレイしたらキャラの育成自体はそこで終了してしまうものが多いと思います。一方でローグライクは一度クリアしても、ちょっとキャラが強くなったりして、もう一度最初からプレイできる。プレイするたびに中身がどんどん変わっていき、プレイヤーも考えることが増えていく。

この「繰り返し遊ばせることを前提とした作り」こそが、ローグライクのいいところだと思っています。そこと、今作の「何度もプロデュースすることで、ひとりのアイドルを大切に育てていく」遊びがすごく相性がいいと判断し、ローグライク要素を取り入れました。

岩本氏:

そこは自分も全く一緒ですね。

ローグライクって、あくまで手段なんです。特に『学マス』の場合は、繰り返しアイドルに向き合って遊ぶ中で、「積みあがるもの」が必要でした。それを実現するための手段の中で最も相性がよかったのが、「ローグライク」というシステムだったんです。

『Slay the Spire』や『ダンジョンメーカー』、『HADES』とか……。ああいったローグライクのゲームは何度繰り返し遊んでも気持ちがいいし、「積みあがっていく」感覚があるじゃないですか。その繰り返しの中で得られていく「もの」や「こと」が積みあがっていき、アイドルが成長するのは……きっと面白いだろうなと。

──「ひとりのアイドルに向き合ってもらう」ためのローグライクでもあるんですね。では、『学マス』はどちらかというとガッツリ遊ぶことを想定したゲームなのでしょうか? 「スマホゲーム」という括りの場合、気楽に遊べるように設計された「サブゲーム」的なコンセプトの作品もあると思うのですが。

小美野氏:

もちろん遊び方のスタイルはお客様それぞれだと思うのですが……「僕らの狙い」で言うと、やっぱりひとりのアイドルに強い思いを持ってほしいし、できればガッツリ遊んでもらえると嬉しいです。

ただ、このローグライクを組み込んだ遊びをどう「スマートフォンアプリ」として落とし込むのかは、結構な話し合いがありました。一般的なローグライクの遊びをそのままアイドルナイズした試作版を作ったこともあったのですが、とにかくプレイ時間が長かったんです……。

岩本氏:

アレは長かったですね……(苦笑)。

しかも、やたらと複雑でした。

小美野氏:

あの時に、「そのままローグライクを組み込むのは難しいね」という話をしました。そこから少しずつ引き算をして、現在の『学マス』の形にちょっとずつ持っていったような感じです。

だから、現在の『学マス』はじっくり遊ぶこともできるし、「サブゲーム」ほどではないにせよ、ある程度手軽に遊んでいただくことはできます。ここをどう両立させるかは、結構試行錯誤をしながら作り上げました。かなり時間をかけてチューニングしてきたので、これで無理ならもう正直無理です!

一同:

(笑)。

小美野氏:

ゲーム部分に関しては本当に何度も調整をかけて、「ここだ!」と判断した一番絶妙な塩梅を作り出せたとは思っています。もちろんこの先もアップデートはしていきますが、リリースとしては「ここがベスト」だと判断した上で、送り出しています。