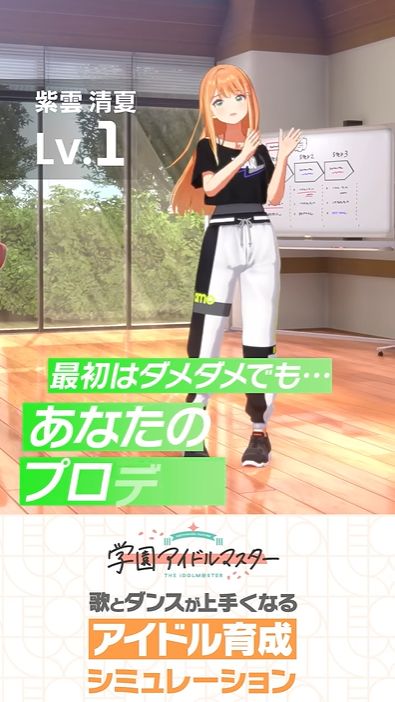

誰も見たことのない「アイドルの表現力が成長する」システム、なぜ作ろうと思ったのか

──『学マス』には「ゲーム内で成長すると、実際にアイドルの歌やダンスなどの表現力が上がっていく」仕組みがありますよね。これもある意味、「ストーリー的なローグライク要素」として組み込まれているのでしょうか?

小美野氏:

やはり「アイドルゲームで成長を描く」と言った時、真っ先に「じゃあなにで成長を描くの?」という話になるとは思っていました。そして企画を相談している時に、「実際にゲーム内で歌やダンスが上手くなるのが面白いんじゃないか」というアイデアが出て……「それだ!!」と(笑)。

でも、当初は我々自身も「それはどうやってやるの?」と思っていました。

岩本氏:

「どうやるのかはわからないけど、間違いなくそれがいいだろう」って感じでしたよね(笑)。

小美野氏:

そこから「このアイデアをどうやって実現するのか」を、両社で考えていきました。

なぜこのシステムが必要になったのかというと、やっぱり『アイドルマスター』は「作品の中に自分が入り、プロデューサーとしてアイドルを育てていく」という、ロールプレイング的な遊びだと思っているんです。

たとえばRPGが、「なぜRPGたりえるのか」を考えると、それは能力やレベルが上がり、パラメーターが成長し、敵に与えるダメージが大きくなり、倒せるボスも増えていく……そんな「ゲーム的な成長」と、「ストーリー的な成長」の係数が重なっていくからだと思います。

要するに、レベルが上がって数値的に成長することと、ボスを倒して勇者として称えられていくストーリー的な成長が合わさることで、プレイヤーはどんどん没入できる。

『学マス』は、その係数の重なりをアイドルゲームで表現したかったんです。

だから、単に「パラメーターが上がりましたよ」と言われるだけでなく、ゲーム内で歌やダンスが実際に上手くなる必要がありました。RPGにおける「倒せる敵が増える」「与えるダメージが増える」楽しさをアイドルゲームで表現するために、このシステムがあるんです。

それによってアイドルたちが人として成長していけば、「村人が勇者になり、周りからも勇者様と称えられていく」というストーリーを、『アイドルマスター』でも描けるんじゃないかと。この「ロールプレイング足りえる要素」による没入感を、『学マス』はかなり意識しました。

──「ストーリー的な成長曲線」と「システム的な成長曲線」の両方が重なっていく瞬間を表現するために、この仕組みがあるんですね。

岩本氏:

両方をリンクさせるために、このシステムにしましたね。

──岩本さんにもお聞きしてみたいのですが、やはり「実際にゲーム内でアイドルの歌やダンスが上手くなっていく」という仕組みは、とんでもない工数がかかるのではないでしょうか。実際のところ、これはどんな工程で作られているのでしょう?

岩本氏:

僕自身も、「これはとんでもない工数だろうな」と思いながら提案しました……。

最終的には、「パターンを用意する」という作り方をしました。アイドルの表現力に合わせてパターンを用意し、尺や前後のパートを調節することでこの仕組みを表現しています。

でも、最初は本当に無限にパターンを作ろうと思っていたんです。端的には、「パラメーターが1でも上がったら、ちゃんと演出も1変わる」という作り方を試してみたのですが……差が全くわからなかったんですよね(笑)。

──なるほど(笑)。

岩本氏:

これが「攻撃力」だったとすると、ダメージやHPバーとしてわかりやすく表示されたりしますよね。でも、「ダンスの数値が1上がって、腕の振り幅が1上がる」という表現にすると、全然わからないんです。それがプレイヤーにとっての「成長の実感」になり得ないと判断し、今の形に落ち着きました。

「アイドルの表現力の成長」で言えば、この「アイドルに寄り添うために、パターンを絞った」ところが最大の工夫だと思います。あとは、シンプルに気合いですね。

──個人的に気になっているのですが、5段階で「上手さ」と「下手さ」を表現した場合、「5の上手さ」と「1の下手さ」はある程度わかりやすいと思います。ただ、その中間にある「4の上手さ」と「2の下手さ」はもう見分けがつかないような気がしているのですが、そこはどう作られたのでしょう?

岩本氏:

仕様的な工夫で言うと、「尺」で表現しています。たとえば歌の場合は、「(アイドルが)どこまで歌いきれるのか」が、わかりやすい差ですね。あとは、「歌う場所」も変わっていたりします。観客が変わったり、ステージが豪華になっていったり……その辺は「わかりやすい記号的な差」をつけて表現したりしています。

小美野氏:

あとは、演出面ですね。

キャストさんの演技で変えている部分も結構あります、

そして、この話を聞いているみなさんが思われるであろう「本当にそんなことできるの?」という疑問を……開発初期は僕らも思っていました(笑)。

一同:

(笑)。

小美野氏:

企画書ではずっと書いてきたのですが、実際に完成するまで「脳内のイメージ」と「実際の画面」が僕らの中でも全然合致していませんでした。ライブシーンの完成ギリギリ前まで「本当に大丈夫か……?」という模索の中でした。

ですが、テストで通しプレイをした時に、実際の画面と脳内のイメージが完全に一致したんです。最初はカッコいい歌い方や踊り方をしていたのに、ちょっと迷走して、途中でかわいい歌い方とダンスを練習し始めてしまう。そんな葛藤を経て、最終的にはカッコよさとかわいさが融合した姿になった。

この成長曲線を見た時に、「俺たちがやりかったのはこれだ!!」と思えたんです。

今はもうリリース後なので、みなさんの手元で成長差分を確認できていると思うのですが……そこの「成長の差」がわかりやすいように、仕様や演出をしっかりと作っていきました。

一瞬あだ名が「6万ポリゴン」になった

──QualiArtsさんは「ライブやモデルの完成度には特に気合いを入れる会社」というイメージが強いのですが、実際『学マス』のライブシーンやモデルには、どんなこだわりが込められているのでしょう?

岩本氏:

まず、今作はモデルに関しても「ひとりに注力する」というコンセプトで作られています。だから、端的に言うと「ひとりあたりのクオリティと製作コスト」が、めちゃくちゃ上がってるんです……。

最初にそう決めてしまったからこそ、そのクオリティに毎回応える必要があります。そういう「全部のハードルが上がっている」ような辛さはあるのですが……特に一番大変だったのは、さきほども話題に出た「成長する過程のライブ」ですね。

「アイドルの表現力が成長して、ライブも進化していく」という差分のつけ方は、どこのゲームもまだやっていない表現だったんですよね。考えるのも大変だったし、それを具現化するのも大変でした。

──その「モデルを作り込む」というコンセプトは、なにか小美野さんから指示があったのでしょうか。

小美野氏:

お互いに話している中で、「ひとりにフォーカスする」というコンセプトまでは決まりました。そこから「ひとりにフォーカスしてモデルを作るなら、6万ポリゴンくらいで作れます」という提案を受けたんですよね。

その言葉がめちゃくちゃひとり歩きして、僕は一瞬あだ名が「6万ポリゴン」になったりしました。

一同:

(笑)。

小美野氏:

正直こちらもQualiArtsさんの「6万ポリゴンくらいのモデルを作れそうです」という提案には「えっ、そんな行く……?」と困惑していたんですよ。しかも、今から4~5年前の6万ポリゴンですからね(笑)。

だから、明確に「モデルのクオリティを上げたいです」という提案をしたのではなく、「ひとりに注力する」というコンセプトから入った形ですね。

──ちなみに、一般的なスマホゲームはどれくらいのポリゴン数でモデルを作られているのでしょうか?

岩本氏:

かなり高くても、2万ポリゴンくらいだと思います。

小美野氏:

現在のスタンダードで考えると2~3万くらいはあると思うのですが、4~5年前の企画当時はまだ8000~1万弱でモデルを作るのが基本だったと思います。だから「6万だったら彼女たちの魅力を最大出力で伝えられる」と考えたんですよね。

──こちらも「成長」に合わせたお話なのですが、『学マス』はアイドルごとに個別のモーションを用意されているとお聞きしました。この「アイドルごとのモーション」にも、成長パターンが用意されているのでしょうか?

岩本氏:

端的に言うと、1曲に対して3曲分のダンスを作っています……。

小美野氏:

そもそもアイドルひとりひとりで曲が違うので、振り付けも違うんです。

そのうえで、成長パターンのモーションも変える必要がありました。

岩本氏:

要は、「アイドルのモーション」×「曲の振り付け」×「成長パターン」のかけ算です。

──それは……そこにGOサインを出した判断がすごいと思います。

小美野氏:

これは『学マス』の制作中、僕が常々言っていたことなんですが、「やるなら徹底的にやる」んです。やらないなら、やらない。やるなら、徹底的にやる。多分『学マス』チームの人たちは「うるせえなコイツ……もう何回も聞いたよ……」と思ってるはずなんですけど……。

一同:

(笑)。

小美野氏:

僕自身も徹底的にやりたいタイプですし、「もしやるのだとしたら、コストとかは関係なくどこまでできるかチャレンジしてみよう」という方針で作り上げてきました。そんなバンナム側の無茶な要望にキッチリ応えてくださってるのが、QualiArtsさんです。

もう、覚悟ガンギマリな状態でこのプロジェクトは走り始めています。

岩本氏:

やはり「成長」が今作のコンセプトだし、核たる部分でもあるんです。

だから、そこはコストをかけるべきなんですよね。

小美野氏:

さきほどから何度か「コンセプト」の話が出ていると思うのですが、僕らも常に「コンセプトを大事に!」と言っているわけではなくて……たとえば「ビジュアルを決める時」にしても、いろいろなアイデアや意見が出た時に改めて立ち返るところが、「コンセプト」なんです。

だから、むしろ意見は多い方がいいんです。逆にコンセプトがないと、そうなった時に迷ってしまいます。軸や幹の部分がハッキリしていないと、いろいろな意見が出た時に立ち返る自分の足場がなくなってしまいます。……という、坂上からの受け売りです(笑)。

──そこで言うと、『学マス』はUI周りも気合いを入れて設計されたとお聞きしました。ここにも、なにかしらのコンセプトが込められているのでしょうか?

岩本氏:

UI周りは、「アイドルとの距離感」を考えて作っていきました。

全体的にすりガラスのようなデザインになっているのですが、あれは「プレイヤーとアイドルの間に、できるだけものを置かないようにする」というイメージで作り上げられています。

ここは今作が縦画面になっている理由でもあるのですが、「アイドルを身近に感じる」ということをニーズのひとつに含んでいて、そこに応えるためのUIデザインだったりします。

要は、「アイドルと自分を遮るものはガラスの板1枚だけにしよう」という感じですね。まさにスマホの液晶がガラスですから、アイドルを身近に感じていただけるようなUIとしています。

レベルが一段違う『学マス』のライブ、キーワードは「〇〇〇〇感」

──モーションと言えば、『学マス』はライブシーンのクオリティがすごいことになっていますよね。

岩本氏:

あの「生ライブ感」は、すごく工夫しましたね。

──「生ライブ感」ですか。

岩本氏:

要は、「現実のライブの雰囲気」を出したかったんです。

「実存感」というか……。

その雰囲気を出すために、実際に「いま流行りのカメラワーク」や「ライトの色合い」を研究したり思案したりしました。特に、「観客」にはこだわりましたね。寄った時も引いた時も観客のモデルがしっかり映っているし、コールも別だし、よく見るとひとりひとりが違うサイリウムを持っていたりします(笑)。

この辺は、「モデルのリソースをひとりに絞ったから」こそ実現できた部分ですね。

──ライブシーンの完成度は、かなり話題を呼んでいますよね。

岩本氏:

意外と気づかれていないところを挙げるなら、実は「クレーンカメラ」が実際に置かれていたりします。他にも、よく見るとステージ上にちゃんと傷がついていたりもします。

そういう細かい部分を表現すると、なんか「実存感」が上がるんですよね。逆に、そこを表現しないとどうしても映像が嘘っぽくなってしまうんです。この「生ライブ感」は、クリエイターのこだわりが詰め込まれていますね。

──個人的には、「カメラアングル」に強いこだわりを感じます。特に花海咲季のライブシーンは、すごく激しいカメラワークでしたよね。

岩本氏:

その辺も、アイドルごとに分けています。

まず曲があり、「実際にこの曲でライブをするとしたら、こういうカメラワークになる」といった生っぽさの表現は、かなり研究した上で作っていますね。

小美野氏:

特に莉波のライブシーンなんかは、「本当にライブでやりたくなるような演出」をゲームで先にやっちゃったんですよね。僕らも「これリアルライブでやりたいなぁ……」と思っています(笑)。

──そう考えると「ソロ曲だけ」というのも、『アイマス』シリーズの中ではかなり特徴的ですよね。

小美野氏:

そこは、結構悩んだんですよね。『学マス』の場合、いわゆる「全体曲」を作ったとしても、必ずひとりでライブをするゲームのシステム上、結局「ソロ曲」になってしまうんです。

本当にソロだけでいいのか、せめてバックダンサーを立たせるべきなんじゃないか、やっぱり他のアイドルもライブには出した方いいんじゃないか……そういう問題を初期に話し合ったのですが、そこはもう「振り切ろう」と判断しました。

岩本氏:

ウチの社内でも、散々言われてましたね……。

今は「できるだけ多くの人数でライブをする」ことが美徳とされているのに、そこに対して『学マス』は必ずひとりのライブなんですよね。周りからもずっと「お前はバカなのか?」と言われてたんですが、「うるせえ!やるんだよ!」と(笑)。

小美野氏:

もちろんMAXのライブシーンを見ていただくのが『学マス』のゴールではあるのですが、さきほど「プロセスが大事」とお話した通り、「最後のライブにたどり着くまでにどんな道を歩むのか」をゲームとしては描きたかったんです。

だから、最初の中庭の平場で踊っているライブシーンを見た時に、ユーザーさんには「ここからなのか……!」と感じていただけると嬉しいですね。

僕自身、小さなステージでアイドルの方がライブしているところを見たことがあって……やっぱり場所が場所だけに「頑張れ!」と応援したくなるんですよ。それをゲーム内で、かつ自分の担当しているアイドルがやっているところを見たら、間違いなく「ここからなのか……!」と思ってしまうはずです(笑)。

──楽曲面で言うと、『学マス』はGigaさんやナユタン星人さんといった、著名なコンポーザーさんも多く参加されていますよね。このコンポーザーの選定には、なにか具体的な方針があったりするのでしょうか?

小美野氏:

まず、アイドルごとの楽曲を作る時に「こんなイメージの曲が良いです」と、既存の楽曲をいくつか挙げたんです。そこで決めたのが、「そのままそれを作った人にお願いしよう」ということでした。

要するに、「それっぽい曲を作る」のではなく、「そのイメージ曲を作った人に直接お願いする」方針で作ることにしました。だから、「著名な方にお願いしたい」というよりかは、「そのアイドルのイメージに合った楽曲を作ってくれる人」にお願いするような形でした。

それこそ、当初リーリヤの曲は「バラードがいいんじゃないか」と言われていたんですが、僕らとしては「それは嫌だ」と。リーリヤは日本でアイドルになるために海外からやってきた……つまりリーリヤ自身の挑戦に対して、僕らはこんな「安牌」でいいのかと。

たしかに、リーリヤのイメージ的にバラードを作りたくなってしまうのはわかるのですが……彼女自身のチャレンジ精神に応えられるような楽曲を目指して、現在の「白線(リーリヤのソロ曲)」が完成しました。

──ある意味、曲調にバラつきのあるコンポーザーさんの選定だと感じていたのですが、「アイドルごとのイメージに合わせる」という狙いがあったんですね。合点が行きました。

小美野氏:

アイドルごとの楽曲のコンセプトを作っている形ですね。

大きくわけると、「開発側のメタ的な曲のイメージ」と、「作中のアイドルが歌いたいと思っている曲」と、「作中のプロデューサーがそのアイドルにどんな曲を歌わせるのか」という3つの視点から考えた上で、曲のコンセプトを決めています。

これも実は3つくらいのワードを抽出した上で作っているのですが……これはさきほど話した設計づくりと大体同じ作り方ですね。

「人に愛情を注ぐこと」の分析が、『学マス』に現れている

──これまでに何度か「シリーズの中で新しいチャレンジをする」というお話が出ていますが、実際のところ『学マス』を作るにあたって、過去の『アイドルマスター』シリーズをどのように分析されたのでしょうか?

小美野氏:

僕は『ミリシタ』を担当している時に、めちゃくちゃ勉強させていただきましたね……。『ミリシタ』はバンダイナムコスタジオと一緒に制作をしていたので、昔からシリーズに関わっているスタッフの方々に「『アイマス』のノウハウ」をすごく教えてもらいました。

それだけでなく、さきほども挙げた坂上や三本から「『アイマス』とは何なのか」を教えてもらったため、「分析」というよりかは「先達のノウハウを吸収した」という感じですね。

岩本氏:

僕は元々プレイヤーとして『アイマス』に触れていたので、実際にプレイした時の「最初に感じた大事な感覚」を、一番大切にしていましたね。あと、僕自身が分析したというよりQualiArts側の開発チームにも『アイマス』好きのメンバーがたくさんいたので、みんなの「ファンとしての声」を照らし合わせていくような作り方でした。

──岩本さんにとっての「『アイマス』をプレイして最初に感じた感覚」とは、なんなのでしょうか?

岩本氏:

「アイドルをプロデュースするという体験そのもの」ですね。

『学マス』では、そこを一番大切にしていました。

むしろ、そこから立ち上がったゲームであり、プロジェクトでもあります。「アイドルをプロデュースするのはどういうことか」を考えながら、作り上げていきました。

──その「アイドルをプロデュースする体験そのもの」を考えた結果が、『学マス』ではどのように表現されているのでしょう?

岩本氏:

僕自身の言語化ではあるのですが、最終的に「娘を育てるとは」というイメージに落とし込んでいきました。他に「会社の後輩を育てるとは」というパターンもあったりしたのですが……要するに、「その人に愛情を注ぐとはどういうことなのか」ということを、口語にして考えていったんです。

こうしたら「その人に完全に向き合った」と言えるし、泣けるし、感謝されて嬉しいと思える。そんな「他人に愛情を注ぐこととは」というシチュエーションやイメージを、かなり言語化しました。その体験を、ゲーム内のひとつひとつの日常のシーンや、最後の締めのシーンに反映していたりします。

「自分が娘と向き合うとしたら、こうされたら嬉しいよね」というシチュエーションを書き出し、それをひとつひとつ反映しているような感じです。

──岩本さんが「アイドルをプロデュースする体験」を重視されていたように、小美野さん側の「『学マス』を作る上で最も大切にしたこと」をお聞きしてみたいです。

小美野氏:

やはり、そこも「成長」なんです。

これまでの『アイドルマスター』という作品の中では、あくまで「成長」はひとつの要素だったと思います。ただ、『学マス』はそれをメインに据えようと考えました。そういう意味では、「自分なりに『アイマス』を分析した結果」として、これまでの作品にもあった「成長」という要素を抽出した上で、ゲームの主軸に据えたような形です。

『アイマス』と他のゲームの違いって……「ゴールに至るまでの道のりが重要なこと」だと思うんです。

基本的なRPGの場合、「敵に勝つこと」や「ストーリーをクリアすること」といった、ゴールが目的になっていますよね。でも、『アイマス』の場合は、ゴールに至るまでの「このアイドルをどうやってプロデュースするか」が大事になってるんです。

この「プロセスを大事にするゲーム」って、改めて考えてみるとすごく斬新なことをしていると思ったんですよね。だから、『学マス』でも、アイドルとの関係値を築いていく上での「二人三脚感」をどれだけ演出できるかが、大事だと考えました。

──たしかに、『アイマス』シリーズは明確にラスボスやゴールが用意されているというより、その間の道のりが大切になっていることが多いですよね。

小美野氏:

そこが僕の中では、『アイマス』の魅力的な部分でもあり、強みに映ったんですよね。

岩本氏:

RPGで言えば、「途中で話す村人のセリフの方が大事」みたいなゲームですよね。

──これまでのお話の中でなんとなくそういう雰囲気を感じ取ったのですが、『学マス』のシナリオは「泣ける」ようなイメージなのでしょうか?

小美野氏:

僕はもう、テキストだけで泣いちゃいましたね(笑)。

岩本氏:

僕もテキストだけで泣きました。

──なにか、シナリオ担当の伏見さんにオーダーがあったりしたのでしょうか?

小美野氏:

いえ、僕から伏見さんに何かしらのオーダーをしたことは全然なくて……むしろ、「泣かせてください」とは一言も言っていないんです。多分伏見さん自身も泣かせるつもりで書いてはいないと思うのですが、僕は最終的に曲を聞くだけで泣くくらいになりました。

──やはりゲーム体験的に、アイドルへの思い入れが強くなっていくからでしょうか。

小美野氏:

実は「曲」も、各アイドルの成長曲線に合うような作りにしているんです。ゲーム内で曲が流れるタイミングと、そのアイドルが成長する内容ができるだけリンクするような曲作りを意識しています。

だから、単体で聞いてもいい曲なのですが、シナリオを読んだ上で聞いてもらうと、もっとよく聞こえるように仕上がっています。

岩本氏:

これはなにかしらオーダーがあったというより、必然的にそうなったのだと思います。

たとえば、娘の運動会のために親子で一緒に練習をして、娘がかけっこで1位を取ったら泣けるじゃないですか。『学マス』も、そういう感じです。結果的に泣けるような話になっています(笑)。

小美野氏:

なんて言えばいいんだろう……「号泣する」とかでもないんですよ。

すごくじわ~~~~~っと泣けてきます。

「アイドルを作ってる時」って、どんな気持ちなんですか?

──個人的な疑問になってしまうのですが、『アイドルマスター』の開発者として、実際にアイドルを制作されている時はどんなことを思っているのでしょうか?

小美野氏:

もうこれは本当に……ほぼ「ひとりの人間」として見て、対応しています。

たとえば、イラストの監修をする時も「ちょっとこの子にセクシーなことさせるのはやめてもらっていいですか?」という気持ちになるし、「うちの清夏、そういうので売ってないんで」みたいな。

岩本氏:

そういう意味では、本当に「親」の目線ですね。

小美野氏:

一応、僕の立場的にはコンセプトをしっかり踏まえた上で、「この子はこういう方向性で行きたい」とお願いをしています。でも、やっぱりマネージャーや親のような目線ですね。

岩本氏:

ウチの社内も同じですね。

ずっと「この子はこんなことしない!」と言ってます(笑)。

だから、いろんな人の目が入った結果として、ちゃんと「人」になっていると思います。

──やはり、本当の意味で「人間」を扱うような心構えなんですね。

小美野氏:

でも、元々そういう感じでしたよ。

僕が『アイドルマスター』のチームに合流する少し前くらいに、坂上さんたちの会話を聞いたことがあったんです。そこで、「本当に芸能事務所の会話してる!」と思いました。だから、「『アイドルマスター』ってすごい仕事なんだな」と、改めて実感していました。

部下になる前から坂上さんとは仲良くさせていただいていたのですが、実際に『アイマス』が自分の仕事になって、初めてこの空気感を理解できた気がします。

──最後に、『学マス』が「コンテンツとしてどこを目指しているのか」をお聞きできればと思います。シリーズによって個別のカラーがある中で、これから『学マス』はなにを目指していくのでしょうか?

小美野氏:

「ひとりひとりのアイドルたちが活躍する場を作る」ことですね。それがゲームであれば、ライブであれ、グッズであれ……僕らがこうやって世の中に生み出したからには、責任を持ってこの子たちを世に送り出していく仕事をしていきます。

それが『学園アイドルマスター』の目指していく道で、僕の仕事でもあると思っています。

岩本氏:

そこは小美野さんと一緒ですね。

アイドルひとりひとりが生き生きと活躍する場を提供することが、『学マス』の目指すべきところかなと。ゲームに限らず、各々に合った活躍の仕方もあると思いますし、その場所を提供し続けるのが大事だと思っています。

──『学マス』のこれからが、より楽しみになりました。本日はありがとうございました!(了)

『学園アイドルマスター』は、成長の物語。

……ということは、このインタビューを最後まで読んでくれた方には伝わっているはず。そして個人的には、今作の主なゲームシステムになっている「ローグライク」が、そこのコンセプトとかけ合わせたものであることに驚きました。

そもそも『アイドルマスター』は、「アイドルを成長させる過程」を楽しむゲーム。それはRPG的な「数値が上昇する」楽しさと、ストーリー的な「アイドルが強くなっていく」楽しさのふたつを兼ね備えたものでもある。だから、『学マス』はああいうシステムになった。

素朴な感想ですが、「よく考えられたタイトルだなぁ」と思いました。

……と、いい感じにまとめたので、ここから余談になります。

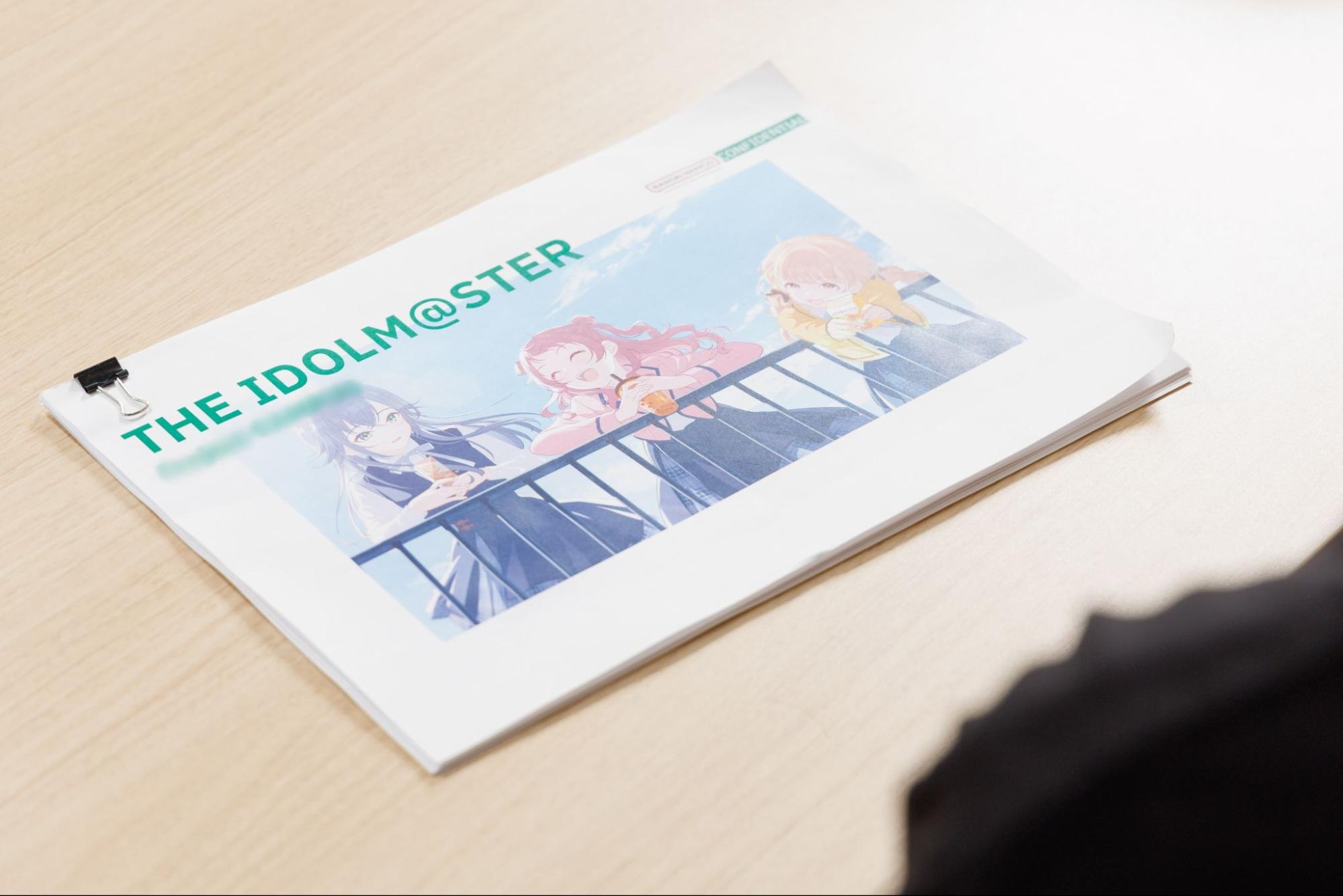

実は私が『学マス』の存在を初めて知ったのは、2023年の年末でした。

そう、これはまだ世の中に情報が出てない頃の話。

1シーズンくらい遡って冬の日、突然『学園アイドルマスター』なる企画のPDFが手元に送られてきた。その企画書を開いた時、1ページ目から心を掴まれた。

そこには見たことも聞いたこともないアイドルたちと、全く知らない『アイドルマスター』の姿が描かれていた。この企画書だけで、もう直感的に「あっ、これ面白そう」と確信しました。本当に「楽しそうな学校のパンフレット」を見ているような気持ちでした。で、思った! 「ここに入学するぞ」と!!

そして今回のインタビューで、あの時感じた「あっ、これ面白そう」という直感は間違っていなかったのだと、改めて思いました。企画書を開いた時のあの衝撃は、まさしく「アイドルに心を掴まれた」瞬間だったのだと………。

さぁ、初星学園にてアイドルたちがあなたのプロデュースを待っています!

彼女たちの成長は、あなたの手にかかっている!

いますぐ『学園アイドルマスター』に入学しよう!