立ち上げ時の目標はゲーム業界に「新しいスーパースター」を生み出すこと

──Unity Japanは、初期のころから一般的な会社に比べ、コミュニティを意識した取り組みがかなり目立っていた印象があります。

大前氏:

そうですね。この話をしていくと、今のUnityの立場が苦しくなりつつある、という話にもつながってくるかもしれないんですけど……。

まず、僕らは日本のゲーム業界という狭い「村」的な界隈に属する人間でしたし、そもそもはその「村の問題」を解決したくてUnity Japanを立ち上げたんです。僕の意識としては、仲間におすすめするものだから、当然、嘘はつきたくないですよね。

──大前さんがおっしゃる、当時の日本の「ゲーム村」の問題点というのは、具体的にはどういったものだったんでしょうか?

大前氏:

これは2012年の12月26日の自分の日記なんですが、こんなことを書いていました。

1.ゲーム業界に新しいスターを誕生させること

2.CGゲーム業界なども巻き込んだ、新しいゲーム開発のエコシステム(生態系)を作り上げること

青臭いところもあるんですが、とりあえず「こういうことを目標にやっていこう」と考えてましたね。

──「新しいゲーム開発の生態系を作る」というのは、言い換えると「Unityでゲームを作る世代を創る」という意識になるんでしょうか。

大前氏:

そうですね。でも、そのうえでいくつか問題意識がありました。

そのひとつは当時、「現場で作られているようなゲームを作れるようになるには、どうしたらいいのか」、そのステップアップの階段が僕たちから見てもよく分からなくなっていたことです。

──ステップアップの階段というのは?

大前氏:

僕らの世代はPC-88とかファミコンにあった、「数か月でゲーム作るぞ!」という予算感のシンプル目な小規模ゲームに子どものころから触れられたと思うんです。

だから「小さいゲームは小さいゲームで良い」という考えが自分の中にあり、まずはそれを作ろうというモチベーションが生まれた。そして、そこから段々とステップアップしていくという、ゲーム開発を学ぶ流れに乗りやすかった面があったんじゃないでしょうか。

だけど僕らより少し下の世代になると、最初に出会うゲームがいきなりPSPの『モンハン』とかなんですよ。「自分にも作れる」って思えるわけがないじゃないですか。距離が遠くなりすぎて、そういうゲームってどうすれば作れるんだろうとなってしまう。

──ゲーム開発の規模が大きくなりすぎたため、ゲームを作ることへのハードルが上がってしまっていると。

大前氏:

要求されるものがどんどん高くなっていく中で、「若い子たちは、どうやってゲームづくりを学んでいけばいいんだろう?」と考えていました。

ゼロからゲームを作るより、完成済みのゲームをバラしていった方が勉強になる……という話もありますけど、かといって世の中にそのソースコードがアセット混みで転がってるわけでもないですし、本も今ほどは出ていなかった。この状況は、これから学ぶ人にとって非常に厳しいなと。

だから、とりあえずゲームを作れるゲームエンジンのようなツールがあると良いのかなと思ったんです。単純でもひとつゲームを作り、その後で段々と細かい部分や本質的なところを追求できるような環境を整えた方が、学べる人も増えて未来があるんじゃないかと思ったんですよね。

そうでないと、全体感としてのゲームデザインみたいなナイーブな文脈を学んだり、試したりする場所がないんですよ。

──とにかく小さくてもゲームを完成させる、それができる環境が大事と考えたわけですね。

大前氏:

それに加えて、当時はゲーム開発者のスターとして呼ばれる人の名前が毎年ほぼ一緒で、新世代のスターが生まれてないなって印象もありました。それもセットで問題意識があったのを覚えていますね。

そのころのインディーゲームの盛り上がりは今よりはずっと小さい印象でしたし。

──なるほど。ゲーム業界に対して問題意識を持っていて、その解決を目指してUnity Japanは立ち上がった、と。

大前氏:

そうですね。つまり、お金を稼ぐのは本質ではなかったんです。「日本のゲーム業界村の住人のみなさんに幸せになってもらうこと」が大事だと思っています。

ですから、ライセンスで儲けたお金はある程度Unity本社のものではあるんですけど、残りは日本のために使おうという意識で統一していましたね。

そのために、どうすればうまくいくか考えていて……その時に参考にしたのがマクドナルドの藤田田【※】方式でした。ブランドと理念だけは一緒。でもあとはこちら側でやる。これが一番いいやり方だと思って、ほぼ独立愚連隊みたいに動いていました。

※藤田田氏:日本マクドナルド、日本トイザらスの創業者。米国マクドナルドから日本展開の話を持ちかけられたとき、「社長は日本側が務めて米国側は経営に一切口を出さない」「米国からの命令は一切受け付けない」といった条件を提示した。

──Unity Japanの特殊さって、どういうところにあるんでしょうか。

大前氏:

まず「ユニティちゃん」とか作っちゃうところじゃないでしょうか(笑)。

──確かに(笑)。

𥱋瀨氏:

あと、Unityを使って活躍してる人(外部ユーザー)がどんどん会社に入ってくるところですよね。

大前氏:

そうですね。当時は韓国も中国のオフィスもトップダウンの組織構造なので、上からの指示に対して仕事をするスタイルの人が多いんです。逆に日本では「みなさん自主的にお願いします」という方針だったので、そういう雰囲気が影響していたのかもしれません。

あと、これもどうかとは思うんだけど……日本の開発チームは僕が勝手に作った組織なんです。

高橋氏:

じつはUnity Japanの初期メンバーには英語が堪能な人がいないんです。なので、向こうの言うことがよく分かんなくて。「日本は日本で頑張るしかない!」という割り切りがあったんですよね。

大前氏:

そうそう、それはそうでした(笑)。

僕らが人を採用する際、理想としては「日本のゲーム産業に対する知見と技術」と「英語」のどちらのスキルも持っている方ではあるんですが、そんな人材は稀有ですよね。だから、どっちを優先するか話をしたんです。結果として「英語は諦めよう」と。

𥱋瀨氏:

一応の補足として、私や高橋さんも会話くらいはできるんです。ただ、大前さんや上里田さんは向こうの幹部クラスの人たち相手にジョークで笑わせられる。会話ができるだけではなく、交渉を行い、こちらの意見を通すことができる、それくらい求められる言語力は高いものでした。

高橋氏:

そういった海外との交渉や調整は、大前さんと豊田さんにすごく頑張っていただきました。我々を「日本の開発者に向き合うことに集中できる」状態にしていただけて、すごく心強かったですね。

大前氏:

確かに、その点については意識していました。でも、システムが増えていくとそういうのもできなくなるんですよね……。

𥱋瀨氏:

大前さんが社長に就任したあたりで、各々が海外と直でやりとりをするようになりました。そこで初めて「すごく色々なものを受け止めてもらっていたんだな……」とありがたみが分かりましたね。

10年前の学会での活動が今の普及に繋がっている

──そういった問題意識や、ある種の閉塞感というのは、大前さんだけでなくUnityJapan創設時のメンバーの皆さんも持っていたんですか?

大前氏:

話し合いはしていましたよね。高橋さんはその辺のこと覚えてます?

高橋氏:

もともと僕はSCEに所属していたので、他のハードウェアでもゲームを作りたいという閉塞感を感じていました。それがSCEを辞めた理由でもあります。

当時はiPhoneがブームで、アプリを開発して個人開発者として稼ぐぞっていう時代だったんです。

僕も、SCEを辞めたからには「iPhoneのゲーム作りをやりたい」と考え、Unityを使い始めたんですけど、非常に楽で便利で、モバイルゲーム制作に参入するならこういうツールが絶対必要だなと感じました。

ちょうどそんな時に大前さんからUnityへのお誘いがあったので、今度はツールを普及する側の人間にまわろうかなと、クラスチェンジをしました。

──𥱋瀨さんは、当時どういったお考えでUnityに参加されたんですか?

𥱋瀨氏:

私がUnityに参加したキッカケは、VRと関係があります。じつは私、VR歴がすごく長くて……初めてヘッドマウントディスプレイをかぶったのが1992年なんですよ。

──1992年というと、セガが制作していた本当に最初期のものとかでしょうか……?

𥱋瀨氏:

いや、そういうものではなく、1台800万円する大学の設備みたいなものです。ブラウン管の画面を2つ組み合わせて両眼立体視を作るという。当時、私はまだ高校生だったんですけれども、筑波大学でVR体験をしたときにかぶらせていただけました。

もともとゲーム開発者になりたいと思っていたのですが、その経験で「将来ゲームは全部VRになるだろう」と考え、VRの勉強をするために大学に行きました。

大学でハードウェアとソフトウェアを学んだ後、ゲームデザイナーになっちゃったのでエンジニアはしていないんですが、大学で学んだ専門的な知識をアドバンテージに、ゲーム作りをしてきました。

そして、2008年くらいからCEDECに参加するようになり、アカデミア(研究機関)の人たちと交流を持つようになっていったんです。CEDECにはアカデミアの人がけっこう参加しているんですよね。

それをきっかけに大学で授業をすることになったりと、ゲーム作りで培った知識を再びアカデミアにお返しする……という活動をするようになりました。

──高校生の時のVR体験がきっかけがその後のキャリアに繋がっていらっしゃる。

𥱋瀨氏:

「IVRC」というバーチャルリアリティ学会のVRコンテストなどといった色々なコンテストで審査員しているのですが、国際学生バーチャルリアリティチャレンジ(IVRC)の審査員を務めることになった関係で協賛企業を探していたとき、「日本の学会はレベルが低い」と言われて断られてしまって。

それがすごく頭にきちゃいまして、新たに協賛してくれそうな別の企業を探し始めたとき、目を付けたのがUnityだったんですよ。

というのも、当時のVRってハードウェアもソフトウェアも作らないといけない状態で、とても大変だったんですが、そういった中でもUnityを使う人が現れはじめていまして。今後、確実にVRの世界にもUnityが普及していくと思ったんです。

それで、大前さんのところに行って「こういうVRのコンテストがあるんですけど、協賛しませんか?」って話したら、10秒くらいで「いいよ」って言ってくれました(笑)。

──ものすごいスピード感ですね(笑)。

𥱋瀨氏:

言ってはくれたんですが、「今そういう業務をやる人がいないから、ウチに入って担当してよ」とも言われまして……。そんな感じで、いきなりUnityに入ったという流れになります。

大前氏:

𥱋瀨さんは当時、「ゲーム業界側がちゃんとアカデミアを開拓しないと、今後うまくいかなくなっていくのに……」というフラストレーションを抱えていましたよね。

うちの立ち上げメンバーの伊藤さんも似たような活動をしていて、それを𥱋瀨さんが「ずるいよ、俺もやりたいのに」と言っていたので「じゃあウチでやればいいじゃん」と話したのを覚えてます。

𥱋瀨氏:

とはいえ、イベント協賛だけだと普及には繋がらないんですよね。VRのイベントでもさまざまな企業がブースを出しているのですが、それだけで学生が使いたくなるかというと、そううまくはいきません。

そんな中で、Unityでは独自の活動ができたと思っているんです。しっかりとインサイダー(関係者)になることができたんですよ。

──関係者になれた、と言いますと?

𥱋瀨氏:

発表する場を作り、発表しあって世の中に広めることを目的として学会は開催されているのですが、Unityとして運営側に参加することにしたんです。

他の先生たちと学会を運営するし、協賛企業を集めたりもする。それと同時に学会で発表をする側にもなって、自分でもデモを作って実験や研究をして論文を書きました。

その結果、学会に製品を売りに来たセールスマンではなく、学会の仲間であり、Unityの人でもあると見ていただけるようになりました。それ以降はデモンストレーションがあるあらゆる学会に呼ばれるし、色々な大学に招かれるようになったんです。

自然とUnityの普及率も上がっていきました。最初は20チーム中1チームか2チームくらいが使ってるって感じだったんですけど、今は画面があるものはほとんどUnityって状態にまでなってます。

大前氏:

その流れで、産業界にもUnityが流れ込んでいくようなエコシステムを作ろうって思いもありましたよね。

𥱋瀨氏:

そうですね、当時はまだ産業界向けの「Unity Industry」が無かったわけですけれども、みんなが大学でUnityを使ってデモを作ると、それを使って研究発表が行われて、シーグラフ【※】みたいなトップカンファレンスに行くんです。

そして最終的に、そのカンファレンスに参加していた人たちが大きい企業の研究開発とかに行くわけでして。そこでも彼らがUnityを使うと、結果的に企業の中でUnityが使われることになり、産業界全体に広まっていくんです。Unityってそうやって拡大していったんじゃないかなと。

実際に今、10年前くらいに指導してた学生と一緒に大きな企業で研究していたりもして、あの時の活動が今にもつながってるなと思います。

※シーグラフ(SIGGRAPH):アメリカのコンピュータ学会内でCGを扱う分科会が主催する国際会議・展示会。正式名称は「International Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques」で、1974年に第1回が開催された。2008年からはアジア地域で「SIGGRAPH Asia」も開催されている。

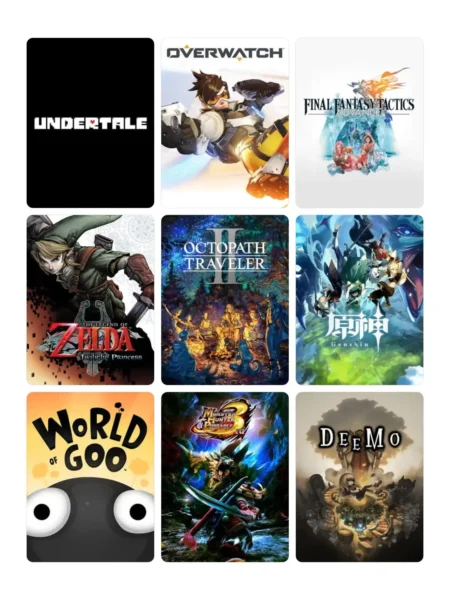

──そういった活動の結果、Unity世代ではゲーム開発者のスター的な存在もたくさん生まれましたよね。

大前氏:

そうですね、有名どころだと『カニノケンカ』のぬっそさんとか、『RPGタイム!』のデスクワークスさんとか……。あと海外だと『Cuphead』もUnityで生まれた有名作品のひとつですよね。自分としてはLucas Popeさんの「Return of the Obra Dinn」も忘れがたい作品です。

𥱋瀨氏:

挙げようとすると、いくらでも出てきますね。『TIME LOCKER』のOtsuka Sotaroさんとか。

大前氏:

「これが俺のゲームだ!」って感じで、Unityでセンス良くゲームを出していった若い子がたくさんいましたし、逆に古(いにしえ)の強者たちがUnityで新たな活躍の場を得たりもしましたね。

「Unityがあれば、自分のセンスで世界中のファンに届けられるんだ」という感じで戦ってる人だと、『LA-MULANA』のNIGOROの楢村匠さんたちとか、オニオンゲームスの木村祥朗さんとかが思い浮かびます。

『ファイナルファンタジー』の坂口博信さんも、『テラバトル』からUnityを使っていましたし、『ファンタジアン』もUnityでした。そういうベテラン開発者の方々の間でも「独自のエンジンからUnityに切り替えよう」という意識があるのは面白いですよね。

立ち上げ当時は防御力ゼロの会社。10万ページ分の翻訳にてんやわんやした思い出

──少し話が戻りますが、Unity Japanの立ち上げ時、大前さんはどのような思いをのもと、Unityの普及に取り組んでいらっしゃったんでしょうか。

大前氏:

今でこそ、ゲームクリエイターは「子供が将来なりたい職業ランキング」で上位に入るほど憧れの対象になっています。

でも13年前はそうじゃなかった。これからの日本で「若いゲームクリエイターがスターとして名を上げていけるのか」「ゲーム産業に新しい才能が入ってくるのか」など、将来が危惧されていた時代だった感覚があります。

これまではゲーム大国としてアジア各国に対して発注する側だった日本ですが、徐々にそのパイが小さくなりつつあって、いずれ受注する側になる不安もありました。人口は日本と同じくらいですが、ゲーム開発者はみんな20代で若いインドネシアのような国の状況を見るととくに。

そういった中で、日本の会社には積み上げてきたテクノロジーと自分たちの作り方がある。でも新興国にはそういうものがないわけですから、「ゲームエンジンを使ってゲームを作る」形が広まるというのは予想ができました。

そうなると、新興国が発注側となり、どこかに発注する際に「日本は作り方が全然違っているから発注しない」という事態になり兼ねないわけです。もし、この事態に陥ってしまうと非常にヤバいなと。

──なるほど。日本のゲーム産業への危機感があってUnityの普及に取り組まれていたんですね。

大前氏:

そうですね。もちろん、自社のテクノロジーを活用することじたいはアドバンテージですし、僕自身もフロム・ソフトウェアではゲームエンジンを作る立場だったので、その良さも知っています。

ただ、功罪のバランスとして考えたとき、今は功が立ってるけど、これから罪の重さが増えていくんじゃないかという危機感がありました。

それと同時に、転換していく世界の中でのゲームエンジンの功罪も考えて、そのうえでUnityの「功」を信じる思いでここまでやってきました。

今、NCSOFTや中国の大資本が展開しているのを見ていると、日本の開発各社がその流れに間に合ったのは良かったなと思います。もちろん、Unityだけの功績ではないと思いますが。

──そんな立ち上げ時、とくに「大変だった」「苦労した」思い出があれば教えていただけないでしょうか。

大前氏:

今でこそしっかりしたサポートチームがいて、お問合せにちゃんと丁寧な答えが返し、きちんとした技術サポートをすぐにご提供できるようになったんですが、黎明期のころのUnityは「問合せに返信すらできない」状態が続いていました。

「できる時に気合で返信する」という具合でしたので、返信内容やタイミングもバラつきがありました。そもそも返信が来ないケースも結構あったと思いますし、ご迷惑をおかけしました……。

最終的にはあまりにもメールがたまりすぎて、一時期は高橋さんに阿修羅のような働きをしていただいてましたよね。

高橋氏:

やってましたね(笑)。

𥱋瀨氏:

私もUnity入ってビックリしたことのひとつがそれでした。高橋さんが自分でサポートのメール返してるんだっていう(笑)。

大前氏:

僕が本当に不甲斐なかったせいなんですが、高橋さんには数えきれないほど苦労させてしまいました。だからこそ、しっかりとしたサポートを立ち上げることがずっと課題でした。

あとは、物事の順番を決めるやり方が普通とは違っていました。たとえば、コミュニティにアプローチするとき、普通であれば、あらかじめUnityのドキュメントやアプリをちゃんと日本語化しますよね。

でも、実際の我々は後回しにしたんです。というのも、その時期からUnityにアプローチして使ってくれる技術者やクリエイターの方は、みんな感度の高い人たちだろうから、英語でも何でも頑張って読んでくれるだろうと。

日本語化の必要性はUnityが普及するにつれて大きくなっていくものだから、その時に翻訳に着手すると決めていました。ローカライズするべきドキュメントは10万ページくらいあったので……そんな時間も人手も当時はありませんでした(笑)。

──10万ページにも及ぶ翻訳とは……。気合を入れて取りかかる必要がある物量です。

大前氏:

そうなんです。いざドキュメントのローカライズに着手しようと思っても、本社には予算もなければシステムもない、なんにもない状態でした。

そもそもデータ形式から何から、ローカライズというものを考えたシステムですらないんですよ。だから、日本側で必要なシステムを全部作って、自主的にローカライズをしていました。

ドキュメントだけでなく、Unity Editor自体の翻訳も大変でした。実装されている英語を抽出してローカライズ担当の人に見てもらいながら言葉を直して、その直した翻訳をUnity Editorに組み込めるリソースに変換して……というシステムが必要だったので、これもいちから作りました。

その後、もうちょっと人数が増えた2013年から2014年くらいに、2週間くらいかけてエンジニアみんなでUnity Editorの全部を日本語化するプログラミング大会みたいなのを開催しました。

その成果をすべてまとめて、Unity Editorの開発の中心地であるモントリオールに持って行き、向こうのスタッフとぶつかり合いながら翻訳を進めて今に至る……という流れです。

──なんというか、聞いているだけでも大変な作業のように思えますね……。

大前氏:

もう、本当に大変でした(笑)。ただUnityは、あちこちで細かい発明みたいなものが生まれて、それを取り込みながら進化していったところがあるので、「下から生まれたものでも良ければ使うぞ」みたいな文化はあったかと思います。

高橋氏:

最初は「全社員の顔と名前が一致する」規模で始まったベンチャー企業だったのが、今では世界中で「名前も顔もわからない人ばかり」の大きな企業になって……。本当にいろいろな変化があった中で、今思うのは「やっぱり、Unity Editorが一番かわいい」ってことなんです。

会社が大きくなっていく過程で、さまざまな取り組みをしてきましたが、10数年の活動において貫いているひとつの軸が、「Unity Editorを推す」 ってことなんですよ。

──「Unity Editorを推す」というのは?

高橋氏:

Unity Japanでは今年も大きな変化がありましたが、「Unity Editorを大切にしていこう」というのは今でも社内で共通の認識なんです。

そういう状況を見ていて、「やっぱりUnity Editorが大好きなんだな」という自分の気持ちが気づかされました。「Unity Editorが好きだ」、「Unity Editorがホームだ」と感じてくださる皆さんがいらっしゃる限りは、その人たちを支えていきたいし、その人たちと一緒に困難に立ち向かっていきたいなと思っています。

大前氏:

僕もUnity Editorのことが大好きです。今も使っています!!