ゲームの評価はとても難しい。

弊誌の読者諸兄には釈迦に説法になるが、ゲームの評価はとてもとても難しいものだ。

クリアするまでに時間がかかるし、物語を重視する人もいれば、システムに惹かれる人もいるし、手触りを大事にする人もいる。好みによって評価は揺らぐし、プレイ後に残るものがあれば多少の不満なんて吹き飛ぶことがある。

ただ、声を大にして言いたいのは、自分の目でちゃんと評価してほしいということだ。周囲の評価が悪くても刺さるタイトルはあるし、前評判が悪くても自分にとっては最高の1本もある。

と、なぜこんな切り出しにしたかというと、最近こういったことを改めて考える機会があったからだ。前評判はあまりよろしくないものの、遊んでみたら自分にとっては最高のタイトルとなった。それが、3月22日にソニー・インタラクティブエンタテインメント(以下、SIE)から発売されたプレイステーション5用ソフト、『Rise of the Ronin』(以下、『Ronin』)だったというわけだ。

『Ronin』で目を見張ったのはアクションの手触りだ。60フレームでぬるぬる動き、アクションにしっかりと重みがある。それでいて戦闘のテンポは非常に早く、刹那的な反応が必要となる。武器、流派のバリエーションの豊かさもすばらしく、敵も同様にさまざまなタイプが立ち塞がるため、戦闘に飽きがこない。

「さすがはTeam NINJA」というべきタイトルなのだが、前述したように発売前の評価はあまりよろしくなかった。だが、発売後はユーザースコアが日を追うごとに上昇し、記事執筆時点(6月5日)では8.8までスコアを伸ばしている。レビュー数も2310となっており、この数値は海外でも評価されていることを示しているといっていいだろう。

いきなりだが『Ronin』をラーメンにたとえると、見た目がごくごくふつうの「醤油ラーメン」なのだと思う。変わり種でもないし、前衛的でもないし、オシャレな見た目というわけでもない。見た目がふつうだから食べていない人の評価は低い。でも、食べてみると麺もスープも具も最高の味わいだとわかる、『Ronin』はそんなゲームなのだ。

話が少し逸れたが、そんな見た目では伝わらない『Ronin』のおもしろさについて、開発を手がけたコーエーテクモゲームスの早矢仕(はやし)洋介氏、安田文彦氏に話をうかがった。

アクションの手触りについてはTeam NINJAに“秘伝のタレ”を守るマスターがいる

──本日はよろしくお願いします。メタスコアのユーザースコアが伸びており、レビュー数と内容を見ると、発売後は海外のユーザーにも受け入れられたという印象があります。海外で何か伸びるきっかけがあったのでしょうか?

安田文彦氏(以下、安田氏):

いや、とくにないんですよ(笑)。ただ、おかげさまでプレイした方の評価は高く、ほっとしています。

──口コミで広まっている印象があります。国内もパッケージ、DL版ともに好調ですよね?

安田氏:

そうですね。リピートというか、ロングテールで動いています。着実にこう、「届いているな」という手応えはありますね。

──決算発表でも『仁王』よりも出だしが好調だというトピックスがありました。

安田氏:

『Ronin』はいまのところコーエーテクモタイトルとしていちばん数字はいいですね。

──『Ronin』をプレイしたときの楽しさでいちばん印象深かったのは、アクションの手触りでした。『仁王』や『Wo Long: Fallen Dynasty』(以下、『ウォーロン』)など、Team NINJAが手がけるアクションゲームには、手触りのよさ、プレイしたときの気持ちよさがあります。このあたりのノウハウはTeam NINJAチーム内で蓄積されているものなのでしょうか。

早矢仕洋介氏(以下、早矢仕氏):

Team NINJAも何世代か移り変わっているんですけど、私が先輩から大事にしている点として教わったのは「プレイヤーがせっかくボタンを入力してくれたのに、それがゲーム内に反映されず飲まれてしまうのはよくない」ということでした。

──「反映されず飲まれてしまう」とは?

早矢仕氏:

たとえば、格闘ゲーム『DEAD OR ALIVE』シリーズでは代々、ボタンを適当に押していてもコンボがつながるようにデザインしています。

1990年代の格闘ゲームは、タイミング通りにボタンを入力しないとコンボがつながらないのが当たり前でした。入力タイミングがシビアだったんです。

そんな中、『DEAD OR ALIVE』は「入力タイミングが早めでも遅めでも、なるべく技が繋がるように」という価値観があります。

──なるほど。ある程度、幅のある入力受付設計となっているのですね。

早矢仕氏:

いまTeam NINJAに所属しているメンバーの中には、格闘ゲームを作った経験がないスタッフもいます。じつは『Ronin』にはTeam NINJA出身ではないプランナーもけっこういるんです。

ただ、チームの中で「アクションの手触り」に対する価値観が口頭で伝えられるなりして、脈々と受け継がれていっているように思いますね。

──ゲームはリアルとフィクションのバランスが大事だと思うのですが、『Ronin』はそのバランスもすごくいいですよね。たとえば、ダッシュ中に体が斜めになる演出は、現実ではそうならないけどゲームの中では気持ちよさにつながっている。そういった細かな工夫や演出などが、気持ちよさを増幅させているなと感じました。

安田氏:

アニメーターとは別に、入力と反応の調整用データを作成するアクション担当の企画メンバーがいるんです。そのメンバーの中になんと言いますか……いわゆる“秘伝のタレ”を守るマスターがいるんですよ。

──“秘伝のタレ”を守るマスター(笑)。

安田氏:

ええ(笑)。『Ronin』開発には、若い世代やほかの部署から合流したメンバーもいましたが、『仁王』や『ウォーロン』など過去のTeam NINJAのタイトルをずっと作ってきたメンバーもいました。

そのあたりのメンバーは調整についてかなり習熟していて、開発中もほかのメンバーにアドバイスしたり、実際に調整(秘伝のタレ)をするというのは、よく見かけました。

開発終盤でもよりよいものにするために時間を費やす

──『Ronin』の企画は2010年ころにすでにあったとお聞きしています。本格的にゲーム開発がスタートしたのはいつころからなのでしょうか。

安田氏:

本格的に作り始めたのは2020年3月に『仁王2』が発売された後になります。それ以前から私以外のメインスタッフ数名は関わってはいたのですが、本格的に開発が始まったのはその時期なので、開発にはまる4年かかっていますね。

──4年でこれほどの密度と規模を有したゲームを作り上げたわけですね。

安田氏:

当時、『ウォーロン』や『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN (ストレンジャー オブ パラダイス ファイナルファンタジー オリジン)』(以下、『FFオリジン』)といったタイトルの開発も並行していて、ベースになるノウハウがありました。それらを活用して、工夫しながら開発を進めていった形です。

ただ、オープンワールド要素や膨大なキャラクター数については、並行したタイトルになかったこともあり、本当に大変でした。開発チーム全員ががんばってくれたからこそ実現できたものですね。

早矢仕氏:

とくに開発終盤では、コアメンバーがブラッシュアップに注力してくれて、チーム全体がモチベーション高く取り組んでいるのが、プロデューサー側からは感じ取れました。

開発状況を見ていて、「まだここに手を入れるんだ!?」と驚くことも少なくありませんでした。開発チームの「もっとよくしたい」という思いが、実際にゲームを遊ばれたお客さまに評価いただいていて、よかったです。

──開発終盤でもよりよいものにするために時間を費やす、というのはTeam NINJAの「らしさ」だったりするのでしょうか。

早矢仕氏:

「よりよいものを作る」ことに対してプライドの高いメンバーが多かったんだろうな、と思います。

安田氏:

『Ronin』のタイトル画面には、ストーリーの進捗に応じて変化する仕掛けがあるんですが、このクリア後の演出はQA(品質管理)チームからの提案があって、開発終盤に変更した部分なんです。

──それは意外ですね。通常、QAチームの意見というのは……。

安田氏:

そうなんです。QAチームはどちらかというと守りのチームで、開発終盤だと「変えないで」という意見を出すのが普通じゃないですか。

でも、まさかの逆の意見をいただいて。取り入れるべき意見でしたし、開発チームも「それならできるから、やりましょう!」となり、いまの形になったんです。

結果として、その演出をよろこんでくださっているプレイヤーの方々が多くて、QAチームには感謝しかありません。本当に最後の最後のタイミングでの変更だったので、SIEさんにもお伝えせずに超特急で作ってしまったんですが(笑)。

コーエーテクモがオープンワールドをやるなら”歴史のなりきり感”のあるものを

──『Ronin』を開発するうえで、まず「何を大事に」設計されたのか、教えていただけないでしょうか。

早矢仕氏:

じつは電ファミニコゲーマーさんと本作『Ronin』には、大いなる「因縁」がありまして、安田と「『仁王』のつぎにチャレンジするものと言ったらオープンワールドでは?」と話をしていたとき、ちょうど電ファミニコゲーマーさんで、当社の社長・会長である襟川陽一と襟川恵子に、当時KADOKAWAさんの会長・佐藤辰男さんが話を聞くというインタビュー記事が掲載されたんです。

信長から乙女ゲームまで… シブサワ・コウとその妻が語るコーエー立志伝 「世界初ばかりだとユーザーに怒られた(笑)」

そこで「コーエーのゲームのおもしろさは、なりきりの部分にあるのではないか」という話題を見て、我々がオープンワールドをやるなら、やはり歴史のさまざまな時代を体験できる”歴史のなりきり感”のあるものだと思うようになったんです。

安田があのインタビュー記事をどう見たのかはわからないですけれど、コーエーテクモ社内においても”歴史のなりきり感”を意識させるものだったと私は思っています。あのインタビュー記事は『Ronin』の方向性を決める際に重要なものになったと認識しているんですけど……どうですか?

安田氏:

確かに早矢仕は「歴史となりきりの楽しさ」が大事だと言っていましたね。

『仁王』でも、侍が主人公で、アクションを通してその時代の人物に“なりきる”体験ができましたが、シームレスでないところもあって没入感がそがれる面がありました。

何より、『仁王』は敵として妖怪が出てくることをはじめ、ファンタジー要素があったので、なかなか“歴史のなりきり”というところは表現しきれていなかったように思っています。そのため、『Ronin』では、そこをしっかり表現できるように意識しました。

──『Ronin』では描かれる時代を「幕末」とされていますが、どういった決断があったのでしょうか。

安田氏:

シンプルに、コーエーテクモ定番の戦国時代から変えたいというのはありました。

加えて、短銃などを使える点でアクションが映えそうでしたし、ステージも含めてビジュアルも変えられる。また、紙幣でおなじみの福沢諭吉や渋沢栄一など、いまの時代につながる馴染み深い人物も登場し、歴史的にも混沌としていた時代ということで「幕末で勝負しよう」という話になりました。

このあたりが決まったのが初代『仁王』が発売される前、2017年ころですね。

──「コーエーテクモゲームスとして初のオープンワールド」というチャレンジをされたわけですが、何から着手されたのでしょうか?

早矢仕氏:

『Ronin』には横浜、江戸、京都の3つの都市が登場するのですが、オープンワールドの実験、エンジンの設計は横浜からスタートしました。

理由としては、時代的に西洋と東洋が交わる場所だったというのが大きいですね。ただ、最初は製品版の状態とはまったく違う構造だったんです。

安田氏:

最初はオープンワールドではなく、1本道のリニアなフィールドとしていました。これはゲームをプレイされた方じゃないとわからないかもしれませんが、横浜のフィールドに来て間もない最序盤に関所があるのですが、当初は関所の手前からゲームがスタートする、という作りだったんです。

当然ながら「オープンワールドなのに、最初がまったくオープンじゃないよね?」となりまして(笑)。スタート地点をはじめ、いろいろと見直しを行いました。

フィールドの設計についても、我々はリニアな作り方にしか慣れていなかったこともあり、手探りで進めていきました。チーム内外から意見を集め、調整しながら作っていく、という感じでしたね。江戸や京都に比べると横浜は自由度が高めだったので、検証を含めて始まりの場所としたのはよかったように思います。

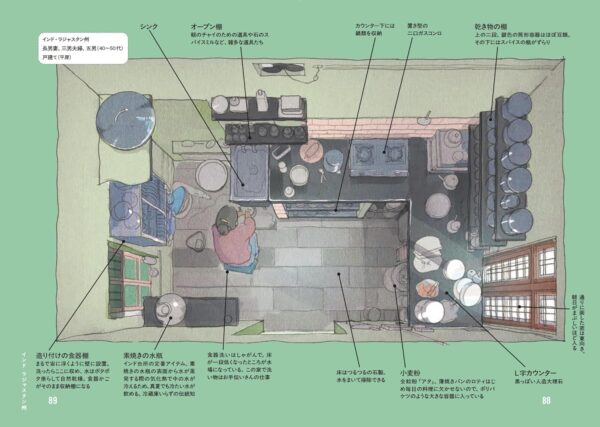

──和洋の建物があり、自然物もあり、川もあって海もある。木1本、灯篭ひとつとっても、とても細かなデザインをされていて驚きました。市街地をデザインするにあたって、どのような点を重視されたのでしょうか。

安田氏:

ある程度、視線誘導ができる目立つ建物を置くことは意識しました。横浜であれば中華街や貴賓館ですね。都市をしっかり再現することをテーマとして掲げつつ、オープンワールドらしいメリハリを出すように作っていきました。

ただ、最初は平面的な移動しかできないデザインになっていて……そこで「ジャンプしてよじ登る」「鉤縄で登る」といったポイントを入れ込み、立体的に拡張していきました。

作っていく過程で袋小路が増えてしまったり、遠回りを強いられる部分が出てくることもあったので、登れるポイントを追加しつつ、手触りの面で引っかかりが生じないようにしたりと、全体を通して横浜が一番、試行錯誤に時間を費やしましたね。

──たしかに移動中の気持ちよさがずっと損なわれないプレイ感覚がありました。「手触り」とおっしゃいましたが、実際にフィールドを作りながらどのように「移動の気持ちよさ」を取り入れていったのですか?

安田氏:

「馬に乗る」「鉤縄での移動」といったアクションは早い段階で入れていたのですが、それぞれをスムーズかつシームレスに使いこなせるようにするところは、作りながらの試行錯誤でした。

アクション担当チームはこれまでバトルをメインに手がけていたため、「プレイヤーのアクションが綺麗につながるように」「ストレスを感じないように」といったことをかなり意識して開発に臨んでいました。

実際にはTeam NINJA出身以外のチームメンバーが中心となってがんばったところでもあります。結果として高く評価される部分となりましたので、作り込んでよかったなと思いますね。

早矢仕氏:

開発終盤の残り開発期間約半年でゲーム全体の遊びができあがり、その後はいかにアクションの手触りをよくするかという、「磨く」作業に力を入れてきました。その甲斐があり、プレイしていて気持ちよさを感じられる仕上がりになりました。

安田氏:

見た目も含めて「スムーズさ」についてはギリギリまで調整を行っていました。

開発中、アクション部分をチェックできる専用の部屋を用意し、そこでさまざまな検証を行って……。移動を含めたアクションというのは実際にプレイしてみないとわからないので、そのあたりを最後の最後まで調整し、「手触りのよさ」を作り上げていきました。