ついに、国がインディーゲームクリエイターの支援に乗り出した。

経済産業省が主催するゲームクリエイター・映像クリエイターへの支援事業「創風」が、いよいよ本格的に動き出そうとしている。

このプログラムでは国内の若手のクリエイターを対象に、最大500万円に及ぶ支援金が手配される。さらにゲーム開発の補助のみならず、海外市場に進出するために必要なノウハウなどのレクチャー・メンタリングを約8か月にわたって行っていくという、非常に本格的な内容のものだ。

そして、そのゲーム部門の“実働部隊”として選ばれたのが「iGi indie Game incubator(通称: iGi/イギ)」。

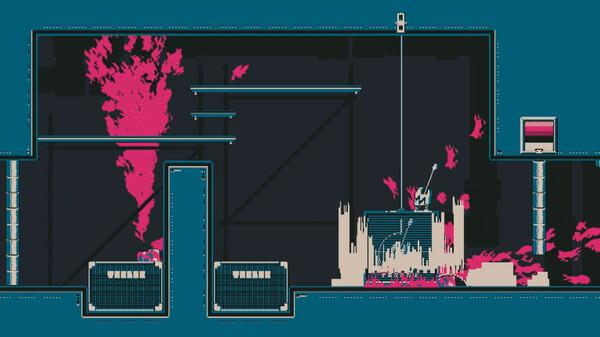

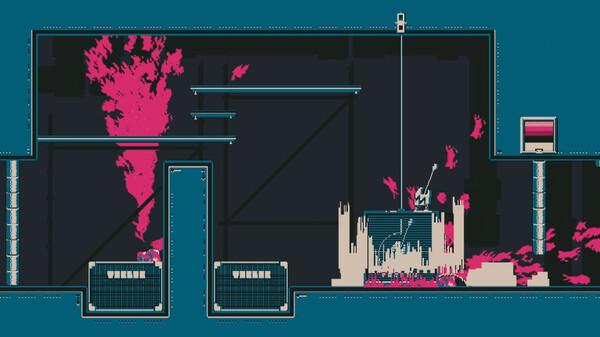

株式会社マーベラスの運営するインディゲーム支援プログラムであり、BitSummitで大賞を受賞した『NeverAwake』や『Death the Guitar』、『8番出口』がヒットしたKOTAKE CREATE氏の『STRANGE SHADOW』といった作品を支援してきた、実績あるプロジェクトのチームである。

では、「創風」は具体的にどのようなサポートを提供していくのか。そもそも、「iGi」や「創風」が生まれた背景には、どんな業界の事情があったのか?

今回はiGiの主要メンバーであり、創風にも携わる知念さおり氏、一條貴彰氏、佐藤翔氏の3名に、「創風」の詳細や誕生の裏側、そしてこれからのインディーゲーム業界で「創風」が果たすべき役割について、じっくりとお話をうかがった。

特に一條氏は、自らも2014年ごろからインディーゲーム開発者として活躍しており、ここ10年の日本インディーゲーム界隈のリアルを見つめてきた人物でもある。そうした視点から日本のインディーゲーム開発者が直面してきた課題について振り返る内容にもなっているため、ぜひ最後までご一読いただきたい。

“ついに国が腰を上げた”インディーゲーム支援プロジェクト・創風

──本日はよろしくお願いいたします。まずは、皆さんのプロフィールからお聞かせいただけますでしょうか。

知念さおり氏(以下、知念氏):

プロジェクトマネージャーの立場から、「iGi」というプログラムを運営している株式会社マーベラスの知念です。よろしくお願いします。

一條貴彰氏(以下、一條氏):

株式会社ヘッドハイの一條貴彰と申します。よろしくお願いします。

10年くらい前から、個人でSteamやNintendo Switchなどの家庭用機向けにゲームを開発・販売してきました。その視点から、iGiが日本の開発者のみなさんにとって良いプログラムになるよう、設立当時からファウンダー兼アドバイザーとしてご協力させていただいています。

佐藤翔氏(以下、佐藤氏):

ルーディムス株式会社代表の佐藤翔と申します。

iGiでは事務局長という肩書になっているんですが……実質的には、主に海外のパブリッシャーさんや投資家さんとiGiのチームをおつなぎしたり、海外のメンターさんとコミュニケーションを取ったりと、外部にまつわるアドバイザーとして参加させていただいています。よろしくお願いします。

──さっそくですが、まずは経済産業省が主導するこの「創風」というプロジェクトが何をするのか、というところからお聞きしていきたいと思います。その上で、皆さんや「iGi」がどう関わっているのか、という点も明確にしていければと思います。

一條氏:

はい。まずざっくり紹介しますと、「創風」というのは経済産業省による若手インディーゲームクリエイター向けの支援プログラムです。対象になった1チームにつき、最大で500万円の補助金が出ることが決まっています。

私は2014年から開発者として活動していく中で、「日本では国がインディーゲームを事業面で支援する取り組みが不足している」とずっと主張してきました。そして今回、インディーゲーム開発者を対象とした国からの支援、補助金が実現されたというのが「創風」のエポックメイキングなところです。

──ついに国がインディーゲームにお金を出した、というわけですね。開発者に最大500万円が提供されるとのことですが、何人くらいが対象になるのでしょうか?

知念氏:

ゲームと映像、全部で約20チームが対象となります。そして各チームにそれぞれ最大500万円の補助金が提供されます。

──この「創風」のゲーム部門の担当者として、皆さんが続けてきたインディーゲームサポートプログラム「iGi」があるというわけですよね。本格的に「創風」の話をする前に、あらためて「iGiとはどういった事業なのか」というところをお聞かせいただけますでしょうか。

知念氏:

はい、iGiというプログラムは、インディーゲーム開発者に対して無償で色々な専門家のサポートを提供するマーベラスの事業で、今年で4年目になります。

このプロジェクトのひとつの特徴が、サポート内容の幅広さです。開発面だけでなく、ネットワーク形成、大型イベントへの参加、パブリッシャー探しといったビジネス面でのサポートをし、「ゲーム開発者になりたい」と思った方が必要な技術やノウハウをひと通り学ぶことができます。

もっと具体的な話をしますと、毎年5チームを採用し、4月~9月の半年間で行うオンライン形式のプログラムとなっています。

おもに講義形式で行うレクチャー(週1~2回)、6か月間通しでチームに伴走する担当メンター及び月ごとに開発者から提示されたトピックに関してメンタリングをする月別メンターによるメンタリングサポート、開発の進捗管理をするスプリントミーティング(月2回)、という3つの活動を軸に進めていきます。サポート役である「メンター」は世界に25名以上いらっしゃいまして、4期目では協賛していただくパートナーも19社3団体となりました。

iGiではこれまでに全16チームをサポートしてきました。代表的な作品としては、一昨年・昨年にそれぞれのBit Summitの大賞を受賞された『NeverAwake』や『Death the Guitar』、iGiの卒業後に発表された『8番出口』がヒットしたKOTAKE CREATEさんの『STRANGE SHADOW』などがありますね。

一條氏:

ここで一番重要なのが、iGiはゲームを販売するパブリッシャーではなく、収益を目指しているものではないということです。マーベラス社さまが社会貢献活動としてやられているので。

知念氏:

仰る通り、iGiは利益追求型ではありません。ですので、集英社ゲームクリエイターズCAMPさんや講談社ゲームクリエイターズラボさんといった、他の支援プログラムのみなさんと協同でイベントを行い、横の手をつなぎながら支援を続けていきたいと考えています。

もうひとつ、他のプロジェクトと大きく異なる点が著作権の面ですね。iGiに選ばれたゲームの権利は開発者さんが保有し続けますので、私どもから「何かをください」と言うことはせずに、パブリッシャー探しのサポートをしています。

──では、マーベラスさんが主導する何かしらのパブリッシング事業につなげられているわけではないんですね。

一條氏:

正確には「優先交渉権」 という言葉を使っていまして、これはiGiに参加したチームにマーベラスさんがパブリッシングのオファーを出すというものです。

ただ、開発者さんはこのオファーを蹴るのも受けるのも自由です。なので他のパブリッシャーさんと組むか、マーベラスさんと組むかは開発者が決めます。

この際、パブリッシングのオファーを出すマーベラス側の担当者はiGiには関わっていませんし全く別の部門の方が管轄をしています。そこでマーベラスさんを選ばないと何かしらのデメリットがあるというわけでもありません。

──なるほど。利益追求型ではないというお話でしたが、それでもiGiの当初の活動予算などは、マーベラスさんが全額出していたんですか?

一條氏:

そうなんです。なので、プロジェクトにゴーサインを出してくださった経営陣の皆さまには感謝してもしきれないところがありますね……。

マーベラスさんとしては、ゲーム産業への貢献を通じ、インディーゲーム開発者とのつながりを作っていくという意味で、主催していただいていると思います。

知念氏:

はい、iGiの根底にはまず「業界に貢献しよう」という思いがあります。

その上でiGiにはふたつ目的がありまして、ひとつは開発者さんに対して早い段階からコネクションを作っていくということです。実際にプログラムに参加中の方はもちろん、卒業生の方にもあらためてiGiにお声がけいただくといった形で、iGiが輪のように広がり、「インディーゲームと言えばiGi」というつながりができることを目指しています。

そしてもうひとつの目標が、iGiを通じてマーベラスという会社のブランディングをしていくことですね。

確かに、iGiは直接的な利益は生み出さないんですけれども、今回のように経産省の事業に参画することになったことも含め、ブランディングとしての価値はかなり発揮されてきたのかなと感じています。

今回は経産省として「デジタルクリエイターを公募して支援する事業を開始したい」という想いがあり、そこに応える形でゲーム部門のパートナーとして創風に参加させていただくことになりました。

補助金も、知見も、とにかくクリエイターに「直接」届ける

──ここまでのお話をまとめますと、まずマーベラスのインディーゲーム支援プログラムとしての「iGi」があった。そして、その「iGi」が経産省の支援プログラム「創風」のゲーム部門のパートナーとして選ばれた……という流れになりますよね。

では、具体的に「創風」ではどのような活動をされていくのでしょうか。

知念氏:

軽く「創風」の詳細についてご説明しますと、まずプログラムの対象となるのは35歳未満の若手クリエイターです。iGiは年齢制限がないのですが、創風に年齢制限があるのは次世代のクリエイター支援を重視したい経産省の意向となります。ゲーム部門では約10チームの採用を予定していまして、iGiの卒業生も対象になります。6月上旬の合格発表を経て、7月から実際にプログラム上のカリキュラムがスタートする予定です。

「創風」の事務局は公募で選ばれた読売広告社さんで、そのゲーム部門の担当者に我々「iGi」が委託されたという形になります。

これはiGiというプログラムを評価していただいてのことですので、創風の内容もiGiのスタイルに沿った形で進めていきたいと考えています。先ほどお話ししたような「メンターがいて、レクチャーがあって……」という形式ですね。

一條氏:

「iGiが経産省のモノになる」というわけではなくて、iGiは今後も実施されます。創風においては、ゲーム分野で採択された皆さんに対して、実際のメンタリングや各イベントへの準備をしていく、いわば“実働部隊”のようなイメージですね。

知念氏:

ここまでの話だと、iGiと創風の内容にあまり差がないように思われるかもしれませんので、少し補足をさせていただきます。

まず、iGiは「少しでも動くデモ版があればいいですよ」という感じでして、ゲームの完成度で言えばかなり序盤の段階からサポートの対象としています。

それに対して「創風」ではもう一歩先に踏み込み、「これから実際に海外へゲームを売り出していきたい」と思っている方が対象になります。ゲームの完成度としては、中期から後期に差し掛かっている方が対象というイメージですね。

メンタリングの内容についても、iGiはゲーム製作全般が対象ですが、「創風」ではゲームのプロモーションやパブリッシャー探しをメインにしたいと考えています。

つまり、iGiがインキュベーション(Incubation)プログラムであるのに対し、「創風」はアクセラレーション(Acceleration)プログラムとなります。イメージで語ると、iGiを卒業したようなレベル感の方が創風に入り、作品を確実に売り出していくという具合ですね。

──アクセラレーションというのは、具体的にはどういった内容を指すのでしょうか?

佐藤氏:

正直なところ、インキュベーションプログラムとアクセラレーションプログラムの定義というのは厳密に決まっているわけではありません。が、我々としては「インキュベーション」は開発面におけるサポートが中心になると考えていまして、iGiはこちらに相当します。

そして、インキュベーションプログラムの先にある、開発の中期から後期ステージを見据えビジネス面におけるサポートを中心になって行うものがアクセラレーションプログラム……今回で言うところの「創風」です。

例えば、開発後期になってから開発面でのアドバイスを受けたとしても、イチから作り直すというわけにはいかないですよね。なので、その段階ではビジネス面での課題が中心となってくるはずなんです。

そうした課題をクリアするため、インキュベーションプログラムにプラスする形で、ビジネス面についてのアドバイス、投資や資金提供、助成といったサポートを行う。これが「創風」をふくむアクセラレーションプログラムだと考えています。

──実際の「創風」では、どこまで開発者さんをサポートし、どこから開発者さんやパブリッシャーさんが自力でやっていくのでしょうか? 例えば、創風自体が展示イベントを主催するようなケースは有り得るのでしょうか。

知念氏:

創風に関しては「開発チームに具体的なパブリッシャーを見つけていただくこと」がゴールだと思っています。なのでパブリッシャーさんが無事に決まったあとは、各パブリッシャーさんにお任せする形になるかと思います。

一方で「パブリッシャーを見つけるための展示」については、実施することを視野に入れています。国内だけでなく、海外のパブリッシャーを探すことも目的のひとつとしてあるので、海外パブリッシャーが参加するイベントにも出ていければと思っています。

それと、創風で行うレクチャーの内容はパブリッシングやマーケティングにフォーカスしたものにしたいと考えています。実際のパブリッシング契約に際しての注意点、国内パブリッシャーと海外パブリッシャーの違い、SNSの使い方など、プロモーションやマーケティングに関するお話を重点的にできればと思っています。

一條氏:

「創風」は全世界に対してゲーム作品を出していきたい方に向けたプログラムなので、明確に海外を志向している方にフィットしています。

なので、ぜひともそういう方に応募してきていただきたいという気持ちはあるんですが、何も全てのインディーゲーム開発者に対して「海外に売れるように頑張ろう!」と言っているつもりはありません。海外向けにやりたい、と考えている方がいたら一緒にやっていきたいと。これははっきりとお伝えしておきたいと思います。

佐藤氏:

iGiでも3期にわたる活動を通じ、期間最終日のピッチイベント【※】である「デモデイ」にはオフライン・オンライン参加を併せて約100社のパブリッシャーさんが来てくださるようになりまして、海外パブリッシャーとの関係もできてきています。そのつながりに上乗せする形で、より多くのクリエイターさんが海外に出られるチャンスを作っていきたいなという感じですね。

※ピッチイベント:パブリッシャーや投資家に対して、1作品5分などの短い時間でゲームの魅力についてプレゼンテーションを行うイベントのこと。日本ではiGiが2021年から実施している。

一條氏:

そして、私個人として一番言いたいのは、この「創風」というプロジェクトが、とにかく作家さんに “直接” 届けるものであるということです。

補助金もそうですし、メンターもインディーゲームの事業に直接携わっている方々で、最終的に20人くらいは集めて、各方面の知見をダイレクトに開発者さんへ伝えたいと考えています。「お金だけほしくて口を出されたくない」と思われた方もいるかもしれないのですが、基本的に作品の内容を我々がどうこうしようというものではありません。それはiGiのこれまでの作品を見ていただければわかると思います。ここが「創風」のキモの部分ですので、作家さんがやりたいこと、進みたい道に我々がフィットできれば一番いいなと思いますね。

インディーゲームにパブリッシャーは必要か?

──先ほど、創風ではパブリッシャーを見つけるのがゴールである、というお話がありました。一方で、傍からインディーゲーム界隈を見ていると、パブリッシャーが良い方向に働く時もあれば、逆に良くない方向に作用してしまう場合もあると感じています。

そもそものお話になってしまうのですが、「インディーゲームクリエイター、インディーゲームにおいてパブリッシャーは必要なのか?」という点についてはどのように考えられていますか?

一條氏:

パブリッシャーさんに関しましては「ゲームを世界に届けるノウハウに長けている」という点が重要だと思っています。各プラットフォームへのリリースをするときの手続きとか、世界各国の展示会への出展サポートとか、あるいはニュースメディアやインフルエンサーとのつながりだとかですね。

くわえて一部のパブリッシャーさんは「このゲーム、動作が重たいけどPCからゲーム機向けに移植したい。どうしよう」っていう時に開発者への技術的サポートをしてくれたりもするので、重要なパートナーになると思います。

パブリッシャーと契約すると、当然ロイヤリティ(売上から何割かをパブリッシャーに支払う)が発生するのですが、それは提供していただくサービスに見合っているかどうか、で考えるものだと思っています。なので、自主パブリッシングが合う作品も当然ありますし、Steamは自分で出して、家庭用機版はパブリッシャーと組む、みたいなのも当然アリです。

例えば今作っている私のゲームがパブリッシャーさんを選ぶ段階に来たとしたら、「この大型イベントにタイトルを展示します」とか、「資金援助をします」とか、あるい「翻訳は評判の良いこの会社をつかいます」とか、そういうメリットがあるなら、ロイヤリティを多く取られても構わないと考えます。

なので、ゲームの中身や開発者さんの意向を汲んで、ベストなパブリッシャーとつながれたらみんなが幸せですよね。iGiや創風の話につなげると、開発者さんの目指したいところにあわせ、それに見合ったパートナーを一緒に探していくというのが目標になると思います。

──確かに開発者の方がそういった契約を初めてする場合、上手に立ち回って条件交渉ができる方ばかりではないですよね。

一條氏:

パブリッシャーと交渉するときに難しいのは、法的な知見を持った上で、ある程度ドライにやっていかないといけないことですね。実際、最近は契約面で揉めたりとかっていう事件も起きていますし。

ただちょっと厳しい言い方をしますと……インディーゲームの開発者として事業主になる以上は、自らでそうした事業運営面の知見も得ていかないと、自分が不利になっていくだけなんですよね。

契約をするとき、弁護士や司法書士に見てもらうというのは分かりやすい方法なんですが、それはそれでコストがかかりますし。じゃあそういう知見のある人に頼むかといって間に色々な会社が入ってくると収益は下がるわ、トラブルが増えるわ、時間もかかるわっていう風になっちゃうので……。

作家さんが自活に必要な“情報の筋肉”をどうやって身につけていくか、提供できるかということが、私の中でずっと考えていることですね。その手段として、iGiや創風のお手伝いがあります。