そこは、まさにProject Moonの世界が具現化したような空間だった。

荘厳な図書館をおもわせるシックな木板の壁、天井には車輪などをデコレーションしたあたたかな照明、床には瀟洒な革張りのソファ、そして、本棚には韓国語版の『白鯨』……どこからか、ピアノに乗って幻想的な歌声がながれてくる。見れば、アンティーク調のレコードプレイヤーでレコードがかかっていた。インディーバンドMiliによる『Library of Ruina』の主題歌「String Theocracy」だ。

洗練極まるこれらの装飾は、海賊船をモチーフにとったという。

その海賊船の船長こそ、キム・ジフン。学生時代にゲームスタジオ、Project Moonを立ち上げ、『Lobotomy Corporation』、『Library of Ruina』、そして『Limbus Company』と共通の世界観から成る三本のゲームをヒットさせた、韓国ゲーム業界の風雲児だ。

苛酷で鮮烈なことで知られる〈プロムン〉作品の物語を生み出した彼はどのような道程を歩み、世界を熱狂させる物語を生み出すに至ったのか。「芸術」でもあると同時に「産業」でもあるゲーム業界の荒波において、CEOとしてどのような舵取りを行ってきたのか。

われわれ Indie Intelligent Network 取材班は、荒々しい「船長」の登場の予感に緊張をいだきつつ、インタビューの席に座った――。

本企画は『NEEDY GIRL OVERDOSE』『Touhou Luna Nights』などを手がけたインディーゲームレーベル「WSS playground」代表の斉藤大地が、noteで2000人の購読者を集めたゲーム批評媒体「ゲームゼミ」主筆のJiniと共に、インディーゲーム制作に役立つ知見=Intelligenceを獲得するべく100%自腹で世界各地を取材して回る、次世代のゲームジャーナリズム「Indie Intelligence Network」の一部です。記事はここ「電ファミニコゲーマー」のほか、英語、中国語のメディアにも同時翻訳・掲載される予定です。

以下の内容は『Library of Ruina』結末部のネタバレを含んでいます。あらかじめご注意ください

聞き手・編集/Jini

聞き手・企画/斉藤 大地

文/千葉 集

写真/伊豫田 旭彦

受難と辛酸の少年時代

キム:

キム・ジフンと申します。Project Moon の代表で、ディレクター兼シナリオライターを務めています。弊社では『Lobotomy Corporation』(以下『Lobotomy』)、『Library of Ruina』(以下『Ruina』)、『Limbus Company』(以下『Limbus』)といったタイトルを制作してきました。本日はよろしくお願いします。

イ・ユミ:

システム企画チームのチーム長、イ・ユミです。Project Moon の創立メンバー兼システム企画チーム長でもあります。よろしくお願いします。

――WSS Playground 代表の斉藤大地です。今回は Project Moon 作品の大ファンとして、そして日韓の新興ゲームスタジオの代表同士として、両面からおはなしをうかがえればと存じます。よろしくお願いします。

まずは Project Moon のリーダーであるキムさんのライフヒストリーからお聞かせ願いたいです。どういった経緯で、ゲーム開発者の道を志すようになられたのでしょうか?

キム:

私は1992年生まれで、今年で32歳になります。ゲームに触れたのはある幼なじみの存在がきっかけです。PCに詳しかったその子から、あるとき、「Steam というところに、『Counter-Strike』や『Half-Life』といったおもしろいゲームがあるよ」と教えてもらったのが最初のゲーム体験でした。特に、そこで出会った『Half-Life』は私の人生に大きな影響を及ぼしました。

並行して、映画もよく観ていました。レンタルビデオ店に通い、週二、三本のペースでかたっぱしから借りていました。中学生のころは、ほぼゲームと映画漬けだったようにおもいます。

──子どものころから様々な作品に触れてこられたわけですね。Project Moon 作品には日本人として親近感をおぼえる部分が多々ありますが、日本の作品にも触れたことはあるのでしょうか。

キム:

もちろん。日本のゲームやアニメは大好きです。

もともと『新世紀エヴァンゲリオン』なども観てはいたのですが、ハマる決定打になったのは中学時代に出会った『天元突破グレンラガン』。この作品をきっかけに、日本のアニメ全般を調べて掘っていくようになりました。『涼宮ハルヒの憂鬱』、『ゼロの使い魔』、『らき☆すた』。ドラマでは『バンビ〜ノ!』や『電車男』、『花より男子』といったあたり。とにかく、むさぼるように観ましたね。

ハマったきっかけこそ『グレンラガン』でしたが、好みとしてはラブコメや「日常系」と呼ばれるジャンルのほうだったでしょうか。私は世界の存亡を賭けたような大仰なアクションではなく、生活に根ざした会話や軽口の応酬に惹かれる性分です。

その嗜好はゲームでも変わりません。日本のゲームはそうした会話のやりとりがよいですよね。たとえば、『テイルズ・オブ・デスティニー』の工夫されたきめ細かなセリフはいまでも深く印象に残っています。

──『Limbus Company』 のメインキャラたちは、いずれも有名な世界文学から採られていますよね。文学方面も昔からたしなまれておられたのでしょうか?

キム:

もちろん、『Limbus』でオマージュされているのは、いずれも私にとって枕頭の書といえる作品ばかりです。文学には子どものころから親しんでいまして、児童向けの名作文学全集に始まり、教養に憧れていたティーン時代には古典を読みふけっていました。

文学作品でベスト3をあげるとしたら、村上春樹の『ノルウェイの森』、ヘルマン・ヘッセの『デミアン』、アルベール・カミュの『異邦人』。

特に『デミアン』は、精神的に不安定だった思春期のころに読んで救われた一冊です。希望を持ち続けて生きようという気にさせてくれました。今でも折々で読みかえしますね。

『異邦人』は、背伸びして読んだ中学生時代には歯が立たなかったのですけれど、それでもふしぎと「この本をいつか理解したい」という欲求を抱きました。そうして周辺の書物や解説を読み漁る過程で実存主義に出会い、それが哲学に対する興味の入口にもなりました。

──ゲーム、映画、文学と、ほんとうに幅広いフィクションに熱中してこられたことが、現在の創作の基盤になっているわけですね。

キム:

これを公の場で明かすのは初めてですが……幼少期に私は、母から心理的・身体的な虐待を受けていました。

そんな私にとって、フィクションとは、つらい現実から別の世界へ逃れるための手段でもあったのです。同時に、物語を通じて人間的な感情や家族のありかたを学んだようにもおもいます。さきほど言った、なにげない日常会話のシーンに惹かれる傾向も、そうしたところに由来しているのかもしれません。

子どものころは、とにかく早く実家から出ていくのが夢でした。ゲーム制作も、両親のもとに戻りたくない一心で打ち込んでいましたね。失敗して絶望に打ちのめされることが何度もあったのですが、そのたびに心の深いところで私をつなぎとめている怒りのようななにかが噴き上がり、私を立ち上がらせてきました。

幼いころの昏い、苦しみの記憶。それが私の創作のベースです。

──しかしProject Moon作品の魅力はなんといってもその物語です。悲劇的でありながら、どこか前向きな希望を残します。

キム:

私は、暗い人生のなかで希望の光を灯すような美しい人間讃歌を追い求めます。

たとえば、『Ruina』を開発するにあたっても、アンジェラとローラン、この2人のキャラクターに深く感情移入し、辛い過去を乗り越えられるようにプロットを執筆していました。

発売後『Ruina』を遊んだプレイヤーから、「アンジェラの行動が急すぎる」といった声も寄せられました。これは、私自身も意識していなかったことでしたが、私の心の中にあった過去を乗り越えたいという祈りが、ひょっとすれば2人にとっての希望となって反映されていたせいかもしれません。

──正直、私も『Ruina』をプレイしていたとき、アンジェラに性急さを感じることはままありました。しかし、なにかアツいものに押し流されていったというか、アンジェラという巨大な存在にとまどいつつも、共感をおぼえ、最後には「許したい」とまでおもわされてしまった。

これをお訊ねするのは無粋かもしれませんが……アンジェラというキャラクターは何を象徴しているのでしょうか?

キム:

「プレイヤーが許しを与えられる存在」です。

これはあくまで私個人の話となりますが、先ほど話したとおり、私は母親から虐待を受け、それが大きなトラウマとなりました。そのため今も、私は母親を許すことができていません。しかし、私もいつかは許しの境地に至りたいという希望もある。こうした「本当は許せない、しかし許したい」という葛藤は、きっと私だけではなく、多くの方が少なからず経験されたことだと思います。アンジェラとローラン、より厳密には『Ruina』の物語やキャラクターに託したテーマの一つが、まさにその「許し」を巡る葛藤でした。

同時に、アンジェラ自身もまたプレイヤーの願いを表象しています。ずばり、この世界は不正に満ちている。しかし、そうした不正を一つずつ解決していこうとしても、また新たな問題がつぎつぎと噴出し、いずれ人々は「どうせ世の中はよくならないんだ」と諦念を抱いてしまいます。アンジェラもまた、作中世界の現実に打ちのめされた女性です。

こうした世の不正に打ちのめされ、そして性急になった女性を、果たして許すか、許さないか。この問いを投げる対象が、アンジェラなのです。

Jini:

まず、大変個人的なお話をお聞かせくださり、ありがとうございます。その上で、差し出がましくも私個人の話もさせてください。実は私の友人にもProject Moonのファンがいますが、そのうちの1人は家庭内暴力を受け、日本のシェルターでの暮らしを余儀なくされた経験のある女性でした。あくまでキムさんの経験は作品のごく一部に反映されたものに他ならないと承知しておりますが、あえていいますと、同じような境遇で苦しむ人間が世界中におり、そうした彼ら彼女らにとってキムさんの作品が救いになったことは、あらためてお伝えしたく思います。

キム:

作品にパーソナルなつながりを感じていただけたのは、たいへんありがたいことです。あくまで私の経験は、他のクリエイターの方と同じく、創作の上で部分的に反映されたものに他ならず、特定のテーマや人々の共感を意図的に狙っていたものではありませんが、自分の奥底にあったものを自分の書きたかった形で伝えることができた結果なのだと思います。

私どもも世界中のファンからさまざまな声を頂戴しますが、そのなかには家族についての問題を重ねられる方もおられますし、それ以外の辛い記憶を重ねる方もいらっしゃいます。そうしたプレイヤーたちから「元気づけられた」と言葉をかけていただけるのは、ほんとうに嬉しいことですし、やりがいを感じます。

──「許すこと」や「許さないこと」をプレイヤーが選ぶというのはゲームでなくては語れない体験だと思うですが、それはどのくらい意図して作ったものなのでしょう?

キム:

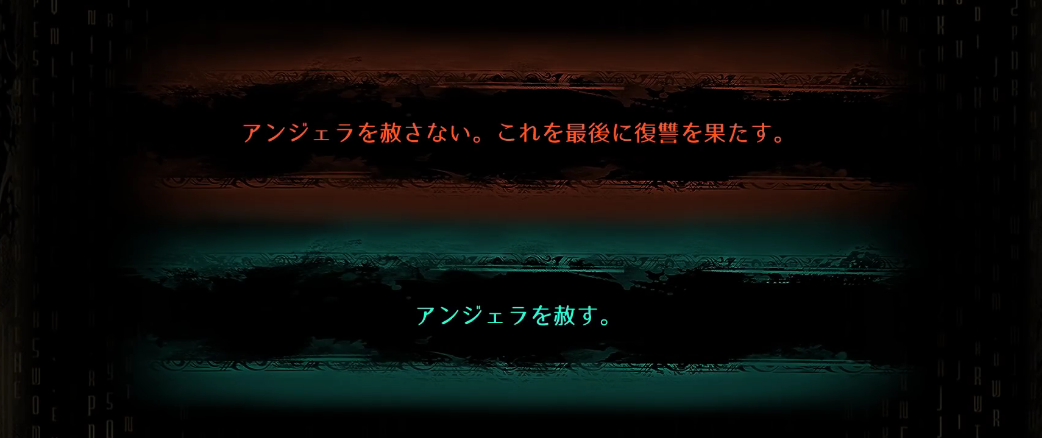

「許すか、許さないか」は『Ruina』の劇中で唯一存在する選択肢です。私にとってもおおいに悩ましい問題でもあったからこそ、プレイヤーのみなさんにも真剣に考えていただきたいという思いから、選択肢の形式にしました。

私個人の答えとしては、「許す」が正しい選択肢です。怒りを抱いたまま進んでしまったら、世界に残されるのは悲劇だけだとおもいます。しかし、一方で我が身を振り返ると「許せていない」自分がいる。許しとは、どれだけ辛く、難しいものか。

だからこそ、プレイヤーの皆さんに「あなたはどうですか?」と問いかけたかった。選択肢はプレイヤーに能動的な行動を強いるものです。選択肢があるからこそ、そこに問いが生じます。その問いに対して、プレイヤーは答えを出さねばなりません。

──アンジェラたちはそうした選択のあと個人の問題を乗り越えていき、社会に翼や都市といった対象に強い敵対を表明していくところがあると感じました。都市が不信感や、貧困、憎悪に満ちた場所として描かれているのには、なにか理由があるのでしょうか?

キム:

ここでも、私の個人的な世界観が投影されているのだと思います。

私は臆病で、人間不信で、いつも不安にさいなまれている人間です。この世の中は弱肉強食でなりたつ酷薄な世界なのだと、つい、物事を斜に見てしまいます。

人間同士の関係にしても、一時的には良い関係になれるかもしれないけれど、利害関係によってすぐ裏切られてしまうかもしれない。寂しい場所で見捨てられてしまうかもしれない。

いやしかし、どこかでそんな世界にも温かさや愛はあるはずと信じたい。でも、信じられない……。私の世界とは、そうした相反する感情が入り混じった世界です。

私は韓国の都市部に生まれ育ってきました。だから、舞台も都市が中心になりがちですし、自分では意識しないまでも韓国的な物の見方や考え方が反映されているかもしれません。

グローバルなコンテンツとして、多様な視点を反映できていないのではないか、という不安はつねにあります。が、私は総じて、見たものでなければ描けません。よしんば描けたとしても、得心がいきません。それでは描けていないのも同然です。

私が影響を受けた作家のひとりに、ホルヘ・ルイス・ボルヘスがいます。ボルヘスには大学時代に出会いまして、そのときにマジックリアリズム的な世界構築の方法を学びました。

自分の眼に見える範囲での日常的な単語や環境を用いつつ、現実とフィクションの境目を曖昧にして、プレイヤーをいつのまにかファンタジックな世界に巻き込む。そうすることで、私の個人的な感覚をひとつの世界観としてプレイヤーのみなさんと共有できるわけです。

人との出会い、Projcet Moon の黎明

──さっそく、創作の核心とも言えるお話をお聞かせいただきました。そのうえで、あらためてキムさんがProject Moonを創設し、今のように発展させてきた経緯をお聞かせください。

キム:

中学3年のとき、自分自身に訊ねてみたのです。「お前には何か、人生に対する意欲はあるのか」と。どうせなにかをやらなければならないのなら、自分の好きなことを仕事にしたい。私の好きなことは「物語を作ること」です。物語を伝える媒体は多くありますが、とりわけゲームがいちばん好きでした。

直接のきっかけになったのは、韓国の『アークトゥルス』という作品です。

このゲームは二部構成で、途中に大きなどんでん返しが仕込まれています。第一部でファンタジーとして描かれていた世界が、第二部ではディストピアSFに変わるんですね。この仕掛けに新鮮な衝撃を味わい、ゲームのストーリーテリングの可能性に気づかされました。こんな感動を表現できるなら、とおもい、ゲーム業界に入ることを決意したのです。

──進学先もゲームに関係するようなところを選んだわけですか?

キム:

大学ではコンピュータ工学科に選びました。まず、ゲーム業界志望ならプログラミングをやっておいて損はないだろう、という計算です。

しかし、そこでひとつ問題にぶつかってしまいました。プログラミングに必須の数学が、致命的に苦手だったんですね。それと当時は心理学にも関心を抱いていたのですが、あいにく、その大学では心理学を学べる場が用意されていませんでした。

結局、その学校にはなじめないまま中退し、亜洲大学のメディア学科に入り直しました。亜洲にはゲーム専門のコースやクラブがありましてね。ユミさんを含めた今のチームメンバー数名と知り合ったのも、亜洲にあったゲーム開発クラブです。

──後にProject Moonを結成するコアとなるメンバーが、もう大学で集められていたとは。

キム:

はい。ですが最初は挫折つづきでした。プロジェクトを立ち上げては頓挫させる、その繰り返しです。

失敗の原因は、当時の私の人格的な未熟さにあったのだとおもいます。もともとコミュニケーション能力も高くなかったこともあり、チームとうまく意思疎通を図れませんでした。

けっきょく作品をモノにできないまま4年生になってしまい、私はこう思い詰めるようになりました。

「卒業までにゲームをひとつも完成させられないようなら、自分にはゲーム開発者を夢見る資格などないのではないか?」

そこで覚悟を決めて、クラブからユミさんら4名のメンバーを誘い、最後の大勝負をかけました。

それが『Lobotomy Corporation』です。

──キムさんが在学中に困難に見舞われる様子を、ユミさんも傍らからご覧になっていたわけですよね。ユミさんの視点からはキムさんはどのように映っていましたか?

イ・ユミ:

おなじクラブに属していたといっても、大学2年くらいまでの私はUnityを使ってひとりで制作してきたので、キムさんとのかかわりも薄いものでした。彼の七転八倒を、外側から遠巻きに見ている感じでしたね。

初めて彼のチームに携わったのは『Lobotomy』のときです。

当時の私にとって、『Lobotomy』は卒業制作のつもりでした。というのも、卒業後は、ふつうに既存のゲーム会社へ就職しようとしていたんです。韓国のゲーム会社はポートフォリオを重視します。なので、採用担当に印象づけられるような卒制を作ってやろう、と、そうしたモチベーションでいました。

ところが……彼は自分でゲーム会社を立ち上げようとしていたんですね。

──アハハ。自信満々だ。

キム:

自信はありませんでしたよ。それまでは失敗つづきでしたから。『Lobotomy』もユーザーの興味を惹ける作品なのかどうか、むしろ不安でした。

成功を予感しはじめたのは、Tumblbug でクラウドファンディングを募ったときです。

460人以上から1300万ウォンをバックしていただきました。当時のわれわれからすれば、大反響かつ大金といえます。この結果を受けて、私を含めたチーム全員が「このゲームは行けるぞ」と確信できるようになりました。そうして、2016年に Project Moon 法人化へと移ったのです。

──ところで、ユミさんはキムさんの隣で、創業当初から Project Moon を支えてこられたと聞きました。会社の中でのユミさんの役割を教えてください。

キム:

イ・ユミ氏は Project Moon における炭鉱のカナリアのような方です。ストーリーやアートの初期のアイディアに対して、彼女がどんな反応を示すかは作品作りで大きな参考になります。もちろん、必ずしも彼女の意見だけが全てではなく、私のわがままで押し通すこともありますけれど。

私個人にとっては、ときにいがみ合いつつも、ずっとそばに居続けてくれた、大事なパートナーです。昔は、私の言うことをわかってくれていないといういらだちもあったのですが、最近では遺漏なく通じ合うことができています。

イ・ユミ:

ほんとうに、大学時代はお互い意地っ張りで、ケンカが絶えませんでしたね。いろいろあったな……いまはふたりとも大人になったとおもいます。

──ユミさんから見た会社でのキムさんの印象はどうですか?

イ・ユミ:

絶対の君主、でしょうか。彼はこの会社や作品世界をひとつにまとめる、巨大な意志のような存在です。

フロム・ソフトウェアでは、宮崎英高氏の考えた話を別のシナリオライターたちが聞き書きしていく、まさに神託を伝えるかのような開発体制だと聞いたおぼえがあります。

キムさんのスタイルもそれと似ています。彼の書いたシナリオやプロットを見て、ライターたちがセリフやシチュエーションの文脈をうまく補いつつ、自分たちなりのイマジネーションによって膨らませていくんです。

こうした複数的なプロセスでできあがった物語であるために、プレイヤーもまた解釈に参加できる余地が生まれているのではないでしょうか。

──文脈を補完していく、というのは、キムさんのなかで決まっていない余白を埋めていく、といった感じですか?

キム:

たとえば、ボスキャラクターを不気味で恐怖を与える存在にしたい、と考えたとします。私がだいたいのイメージの方向性を練って、ユミさんたちに手渡し、彼女らがそのボスの持つスキルパターンやスキルの名称を固めていく流れになります。

さらにその後、シナリオチーム、演出チーム、アートチーム、SDチームにて、それぞれのチーフとチームメンバーの皆さんが、私のお願いした方向性をもとに作業を展開していただき、作業過程と結果をチェックしてフィードバックしながらゲームが作られます。

成功、そして変化。

──さて、『Lobotomy』はProject Moon初の成功的な作品だったと思いますが、販売当初の反響はどうでしたか?

キム:

売上的なブーストが初めてかかったのは、有名なYouTuberさんが実況してくださったときです。そのときは一挙に数千本ほど売れました。

しかし、好調は長続きせず、徐々にジリ貧になっていきました。低調な時期はもう、セールスの数字を見るのさえ苦痛でしたね。

──わかります。私も『NEEDY GIRL OVERDOSE』の開発途中で資金が尽きて銀行から借金したときは、体重が7キロも減りました。

キム:

まさしく。我々も、いよいよ来月には会社の口座がカラになるというタイミングで、Steam に「これ以上の制作継続は困難なので、クラファンでお約束していたコンテンツを実装したら、それ以上の開発は行いません」とアナウンスを出しました。

正直、このときは「もう終わりだな」という気分でした。

しかし、そのアナウンスで運命が変わった。

『Lobotomy』を惜しんだファンのみなさんが、自発的に宣伝へ動いてくださったのです。韓国、中国、日本、アメリカ、ロシア……各国のファンコミュニティが、SNS上で作品をおすすめしてくれたり、ゲームを余分に買ってお友だちに配ったり……。

そうした温かい支援のひろがりによって、セールスが救われた。おかげで、苦しい時期をどうにか乗り切ることができたんです。

──ファンから愛されるゲームだったからこそ、ファンの愛に救われた。うつくしいエピソードだとおもいます。特にどの地域で売れたのでしょう?

キム:

特にヒットしたのは中国でしょうか。特定の国や言語圏を意識したマーケティングは行わなかったのですが、テイストがマッチしたようです。

『Lobotomy』は当初、『アドベンチャー・タイム』のようなアメリカ的なカートゥーン路線で行くつもりだったのですが、あまりしっくりこなかったのでやりなおした経緯があります。

そのときにアジア的なアニメーション色を強めに打ち出したのですが、それはマーケティング上の意図というより、私のクリエイションの感性に沿っての変更です。結果として日本や中国といった東アジア圏にも訴求できる形になったのは、幸運でした。

──『Lobotomy』の成功以降も、『Ruina』、そして『Limbus』と一作ごとに成功をおさめ、そのたびに会社の規模もステップアップしていったかとおもいます。

節目ごとにチームが発展していった経緯と、規模に応じたマネジメントの方法論の変化などを教えていただきたい。

キム:

先にも申し上げました通り、大学時代に『Lobotomy』のチームを立ち上げたときのオリジナルメンバーは4名でした。そのあとに学校の内外から何名かをリクルートしていき、最終的には9名でゲームを完成させました。

最初は手探りで人材を集めていましたね。公開で求人を出すのはもちろん、近隣の大学までいって適したひとを探したり、知り合いの紹介を頼ったり……なかには、学園祭のときにおもしろいアートを展示しているのを見て採用につながった例もありました。

二作目の『Ruina』のときからは、Gamejob という韓国のゲーム業界向け求人サイトを通して主に採用するようになりました。20名ほどの規模になりましたかね。今でも継続的に利用させていただいています。

現在は、50名ほどが『Limbus』の運営に従事しています。

──8年ほどのあいだに4名から50名のチームに成長していったわけですね。当然マネジメントや、ご自身の業務も変化していったことかとおもいますが。

キム:

私はもともと、チームメンバーを書類上の数字としてではなく、それぞれひとつの人格として捉えていきたいと考えていました。

なので、なるべくこまやかにコミュニケーションをとって、メンバーたちと密な関係を築けるように気を配っていたんですね。しかし、メンバーが20名を超えたあたりから、どうもキャパシティを超えはじめた。

イ・ユミ:

昔の彼は、とにかくマイクロマネジメントにこだわっていました。他人のやりかたでどうにかなるよりは、自分のやりかたでしくじるほうがまだマシといった勢いで、なにもかも掌握していないと気がすまない様子でしたね。

リテイクを出す回も多かったです。けっこう進んでいる工程でも、気に入らないとなると最初からやりなおし。ひどいときは、UI担当の隣に座ってピクセル単位で指示を出していましたね。

キム:

そうした無理が祟り、やがて自分の心身が弱ってしまいました。

異変が起きたのは、『Limbus』をリリースする前の時期だったでしょうか。

シナリオについてチームに改善点を伝えている最中にとつぜん、左目の裏側に耐え難いほど強烈な痛みをおぼえました。

即座に病院へ駆け込み、MRIを撮ってもらいました。しかし、どこにも異常は見当たりません。けっきょく、「ストレス性」との診断がくだされました。脳卒中寸前までいっていたそうです。

これほどまでに精神的な重圧を受けていたのか、と自分でもおどろきました。その件をきっかけに働き方を考えるようになり、もっとチームメンバーを信じて頼るよう意識を切り替えていったんです。

現在では、一人で抱え込まず、業務上の判断を各チーム長になるべく任せるようになったとおもいます。

イ・ユミ:

キムさんの方向転換を受け、私もチーム長の役割に本格的にコミットしなければならなくなりました。しかし、管理に時間をとられると実務をやる時間が減ってしまいます。そのぶんを埋め合わせるために、私もチームメンバーに自分の仕事を分担させていくようになりました。

結果的に、社内での職務分掌にうまくつながりましたね。

──多少緩和したといえ、キムさんは、シナリオ原案兼CEOとして、今でも大変な激務を続けておられるわけですよね。どのようなメンタル管理をされているんですか?

キム:

自己管理している、といえるほど、うまくできているかは自信がありません。

私は双極性障害を抱えておりまして、休日のときでさえ、不安で心が休まらない状態です。カウンセリングや服薬を数年ほど行いつつ、自分のストレスを管理する方法を模索しています。

激務がつらいか?と聞かれれば、つらいですと答えます。しかし、私自身、そういう働き方しかできない人間です。なので、そんな自分とうまく付き合っていく必要があります。

私にとってのいちばんのストレス解消法は、ゲームです。おもしろいゲームに没頭していると、つらいことをなにもかも忘れられて、不安も疲労も吹き飛びます。最近であれば、『ELDEN RING』などがよかったですね。

──いいゲームしているときはすべて忘れられる……よくわかります。最近はなかなか没入できるゲームがなくて困りますが……。

キム:

私も『ELDEN RING』のDLCを待ち焦がれている状態です。

Jini:

ゲームといえば、Project Moon 作品にはしばしばボードゲームやカードゲーム的なデザインが見受けられます。『Library of Ruina』などは、特にそんな印象を受けました。ボードゲームもお好きなのでしょうか?

キム:

はい、特に学生のころはボードゲームに熱中し、今も愛好しています。そもそも『Library of Ruina』というタイトルは、学生時代に友人と遊ぶために自作したTRPG『Library of Babel』に由来します。

趣味として楽しめるのはもちろんですが、ボードゲームはビデオゲーム作りにも役に立ちます。『Ruina』を制作しているときも、毎週チームにボードゲームを勧め、そのデザインを注意深く観察し、ゲームの原則や規則を学ぶように言っていました。

インディーゲームスタジオは投資を受けるべきか?

──CEOとしての立場について、もう少しお訊きしたいです。最近、大手のゲーム会社であるDevsistersから投資を受けられましたよね。これについてはどのような判断が働きましたか?

キム:

投資について、私には経験から学んだ教訓があります。それは「投資のオファーとは、必要なときには来ず、必要ではないときに来る」ということです。

Devsistersからの提案を受けたときは『Ruina』が出た直後でした。その時点での販売実績はあまり良くなかったのですが、先方からの提案は戦略的投資ではなく、あくまで財務投資ということで、クリエイティブの自由は保証されていました。

さしあたって財政的にはひといきつけますし、仮に『Ruina』が失敗して次回作の出資を募るさいも、Devsistersから投資を受けたという実績がポートフォリオになる。さまざまな面で保険として機能するだろう、という判断で投資をお受けました。

これがもし戦略的投資――自分たちの独立性を損なうようなものであったなら、断っていたと思います。

──ここで言う「戦略的投資」とは出資者が株式に手をつっこんで経営権をある程度握るもので、逆に「財務投資」はお金だけだしてなにも口出ししない、と理解していいでしょうか。

キム:

そうですね。「大手のゲーム会社から投資を受けた」という報道だけだと、買収でもされたかのような印象を受けてしまうでしょう。そこは誤解していただきたくはありません。

資金を出したのは、正確には、 Devsisters 傘下のベンチャーキャピタルです。ここの代表さんが幸いゲーム業界について理解のある方で、こちらの心配事などもよく把握しておられて、うまく事を運んでくれました。

──日本にも投資を受けるべきかどうかで悩んでいるインディー開発者が多くいます。別の会社からの資金提供について、なにかアドバイスなどはあるでしょうか?

キム:

ケースバイケースなので難しいのですが……まず金欠の場合は否応なく投資を受けざるをえないですよね。

しかし、そうでない限りは、経営権の一部を譲りわたすような戦略的投資やパブリッシング契約は避けたほうがよいでしょう。

一見した条件は戦略的投資のほうが良好に見えるかもしれません。しかし、その投資を受けたあとに開発したゲームが商業的に成功した場合、自分の作品の扱いについてのイニシアチブを握れなくなることもあります。

──極端な話、IPをまるごと横取りされるおそれがある、というわけですね。

キム:

作品に頓着せず、すぐ次の作品の開発に移れるひとならそれもよいでしょう。ですが、私のように自分の作品を自分のものとして捉え、他人にはなるべく触れさせたくないタイプなのであれば、契約の条件はよくよく検討したほうがいい。

自分たちから投資者を求めた場合には条件にも面倒な足かせがつきがちですから、あまりおすすめしません。

そもそも、先ほども申し上げたとおり、出資者というのは、自分から探しているときほど見つからないものですしね。『Lobotomy』のときも、投資してくれそうな会社に何社かお願いのメールを出しましたが、どこからも返事はきませんでした。

──私も出資側としての立場からクリエイターにお金を出すことはありますが、自分から投資を欲しがるようなクリエイターには投資しません。「もらってやるよ」というくらいの態度でなくちゃ、こっちもお金を出したくない。

キム:

私自身、だれかの風下に立ちたくない人間です。これまでも買収の提案は何度かありました。しかし、会社を売って大金を手にしたところで、その金を元手にまた自由に創作できるゲーム会社を新しくつくるだけです。留まるのも去るのも、結局はおなじこと。だったら、留まって Project Moon を続けたほうがいい。

──会社の創生から今に至るまでの発展の歴史をうかがってきて、これぞまさに新進クリエイターたちの手本であると感じました。つまり、あなたたちの未来は、われわれにとっても未来の可能性でありえます。Project Moonの今後はどうなっていくのでしょうか? 組織としての目標と、キムさん個人の目標の両面からお伺いしたい。

キム:

まず組織、Project Moonの目標からお話します。

昔は「とにかく上にいく」という目標をメルクマールごとに明確に設定していました。たとえば、『Ruina』のときだったら東京ゲームショウに出展するとか。

しかし、学生のときに描いていた目標はだいたい達成できてしまいましたし、ここからもっと「上」を目指すには、なんらかの犠牲や代償を必要とすることは、避けられないように感じます。

では、今いる仲間やファンたちを非常に冷酷に切り捨ててまで、会社を巨大化させていくべきなのでしょうか? 私はそうは思いません。

むしろ、利益の最大化よりは、今いるメンバーや自分にとってのクリエイティブの理想を追い求めていきたい。

さきほども申し上げましたとおり、私は会社を家族のような暖かな空間にしたいと考えています。その暖かさを、現実のゲーム業界でサバイブしていく上でどうバランスさせていくか、それが課題です。

個人としての目標は……まずクリエイティブ面では、3DオープンワールドアクションRPGを作ることですね。これはいつかやってみたい。でも、現時点では、とにかく物語を綴り、ファンと意思疎通を絶やさず、いつも好奇心と面白さというフィルターを通して世界を見つめ続けていきたい。

ゲームクリエイターとしてのロールモデルは現在はおりませんけれど、強いていえば、小島秀夫さんのようにインディペンデントな立場で自分のビジョンを探求していけるような立場をつづけていけたらと思います。

私のいちばんの恐怖は、死です。比喩ではなく、現実としての死。

今はとにかく、死ぬのが怖い。

しかし、恐怖あるところに希望はあります。たゆまず創作を続けていけば、いつか怖れのない、安らかな境地でこの世から離れられるのではないか。そう信じたい。

それが私の究極的な目的であり、目標です。

――創作と物語の探求をつづけていけば、いつかは死への恐怖を克服できるのではないか。

インタビューの最後に祈るようにつぶやかれたキム・ジフン氏のそのことばに、氏の敬愛するヘッセの姿が浮かんだ。

「今日では、人間とはなにか、を知っている人はほとんどいない。しかしそれを感じている人はおおぜいいる。それで、その人たちはほかの人よりは安らかに死んでいく。ちょうど私がこの物語を書き終えたら、いくらか安らかに死ねるように。」(ヘルマン・ヘッセ、高橋健二・訳『ダミアン』新潮文庫)

取材前は会社を腕一本で切り盛りする逞しい「船長」を想像していたIIN取材班であったが、インタビューで見せた彼の姿は、感じやすい少年の心を宿しつつも、一言一言を慎重に探りながら繊細に語る、一人の悩める青年だった。

アーティストと企業家、ふたつの顔のあいだで張り裂けそうになっていた独立不羈の青年を救い、韓国ゲーム界屈指のビジョナリーに押し上げたのは、彼自身が築きあげた「家族」だったのかもしれない。

終わりに、この場を借りて、インタビューのセッティングに尽力してくれたVittgen Inc.代表のペ・サンヒュン氏と、通訳を務めてくれたrondo氏に心からの謝意を表したい。

「Indie Intelligence Network」では、今後も順次、長編取材記事を掲載してまいります。