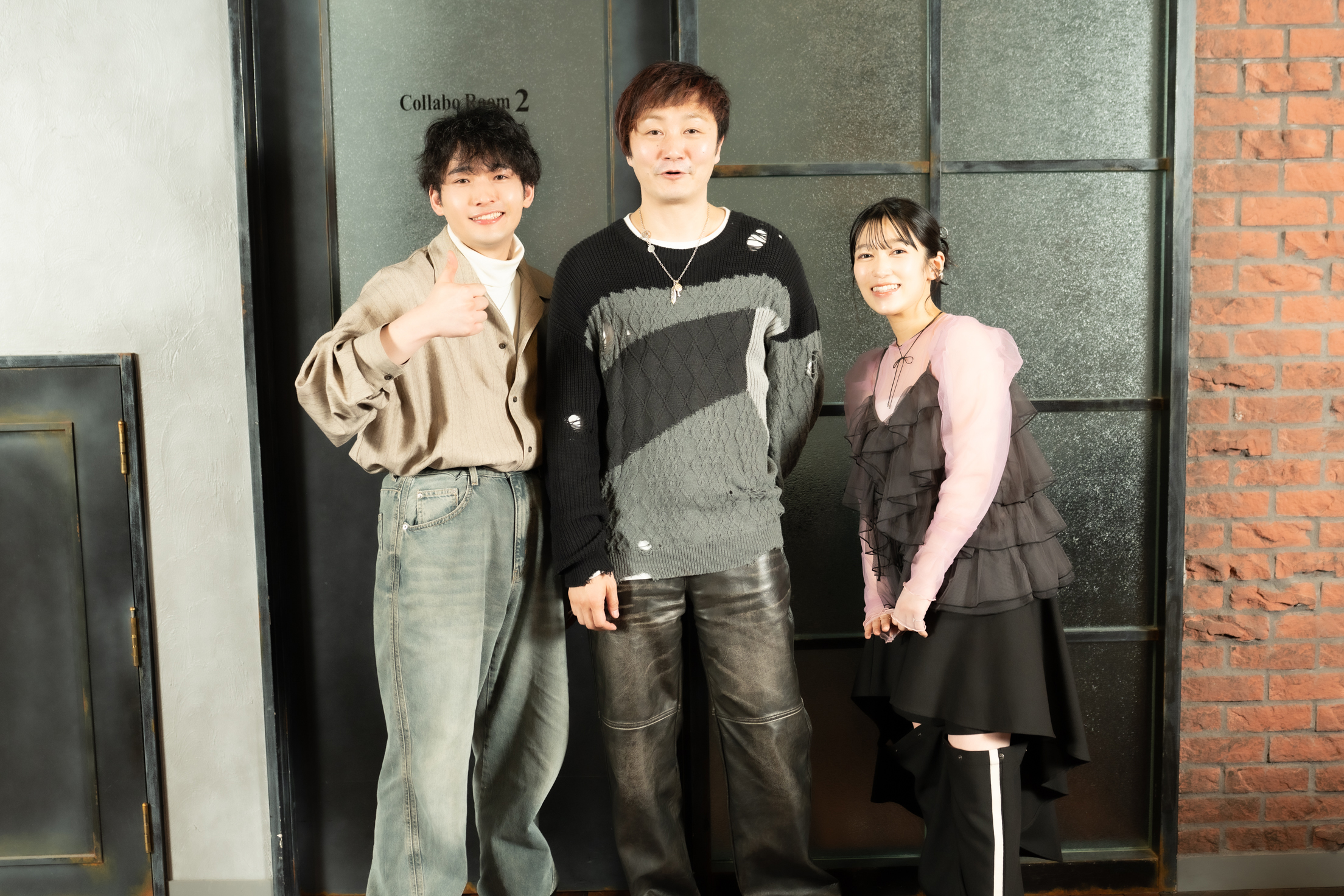

「集中せずだらだら20時間書いてる」小高氏のライターとしての仕事の取り組み方

黒沢氏:

小高さんは、めちゃくちゃ集中して執筆されるときってどんな1日になるんですか?

小高氏:

僕は全然集中しないタイプです。まったく集中しないですね。だいたいライターって2種類いて、めちゃくちゃのめり込んでその世界に入って、ず~っと寝食を忘れて書き続けるタイプはいるにはいるんですけど、僕は全く逆。ずっとのめり込まずに、5分に1回携帯を見たり、嫌々書いてはタバコ吸ったりなんかぶら〜ってしながらもダラダラずーっと20時間近くやる、っていう。

黒沢氏:

20時間近くやる?

小高氏:

20時間近くやる。じゃないとノルマが終わらない。なぜならだらだらしているので(笑)。

黒沢氏:

すご……。おうちでやることが多いんですか?

小高氏:

会社の作業場がほぼ個室なんでそこでやることが多いですが、基本的に集中しない。集中しないタイプは逆に俯瞰的にずっと書き続ける。よく言われる、夜中に書いた読書感想文を次の日読むと恥ずかしい、的なことはないというか。書いているときに「あ、これ違うな」と思ったらすぐ止まって、「じゃあどうやったらいいのかな」と考えながらやっている感じですね。

だからベースは常にお客さん目線を保っている、という言い訳で、集中せずに書いているパターン。でもそういうタイプは意外といるらしいですよ。周りの人に話を聞くと「俺そっちのタイプ」という人もいる。ただ、のめり込んで一日で全部書いちゃうという人もやっぱりいるっちゃいますね。

黒沢氏:

冷静なのに、あんなシーンが書けるんですね。

小高氏:

冷静に。

黒沢氏:

たとえば、拓海とカルアの会話の佳境のところとか、すごく感情的な言葉のやりとりじゃないですか。

小高氏:

いやでも、全然一発オッケーってことはなくて、もうダラダラと何稿も重ねて書いてるので、一時の感情でこう、ガーって書くとかそういうのはないですね。

木村氏:

そうなんですね。なんか筆が乗って、一気に書いて出しましたみたいなのをイメージしていました。

小高氏:

いや、ないないない。基本的にはもう何稿も何稿もしてる。

木村氏:

えええ。

黒沢氏:

はええ。すごい。

小高氏:

だから第一稿を書いたときは「全然つまらないものを書いてしまったけどどうしよう」と思いつつ、泣きながら直して。3回、4回と直しを繰り返すと「ああ面白くなってきた」となって、そこから結構集中できるっていうか。

木村氏:

何回も試行錯誤してるんですね。

小高氏:

最初の1~4稿ぐらいはもう苦痛。苦痛というか「誰か書いてくれないかな」と(笑)。でも、 プロットは楽しいです。アイデアをどんどん入れられるから。でもそれをシナリオ化するのって、もうこの流れになるってわかってるのに、「めんどくせー」って言いながら、こう……やってるかな。

黒沢氏:

小高さんがプロットを書いて、完全に打越さんがシナリオを書くことって、これまであったのですか?

小高氏:

それはないけど、ほかのライターさんにお願いしたことはありますね。

黒沢氏:

へえ、なんかその世界線も見てみたいです。仕組みを小高さんが出して……。

小高氏:

そういう意味だと、『ハンドラ』はある程度キャラクターとかは僕が作って、それを打越が利用して書いています。

黒沢氏:

組み立てているのは小高さん、ってことなんですね。

小高氏:

キャラクターとか世界設定を僕が作った『ハンドレッドライン』っていうフィールドの中で、「打越イズム」をいかに出すかみたいな感じだったんで、それはそれで新しいコラボですね。それは打越もやったことなかったし、僕も「自分のキャラクターがこう動くんだ」というのは初めての経験だったわけで。 それはコラボっぽい感じだよね?

いい意味でくだらないガジェットが大好き!小高氏のガジェット愛から生まれた発想

黒沢氏:

最後にひとつだけ聞いていいですか?

小高氏:

どんどん聞いてください。

黒沢氏:

別作品でご一緒させていただいたときも思ったんですが、マンホールの中にシェルターがあるようなギミックとか、都市計画とかが斬新じゃないですか。小高さんはどういったところからアイデアを吸っているんですか?

木村氏:

天井がライトになってるとかもですよね。

小高氏:

自分はけっこうガジェット好きではあるというか、今回のマンホールシェルターみたいなものが単純に好きっていうのはありますね。

黒沢氏:

あ、そうなんだ。

小高氏:

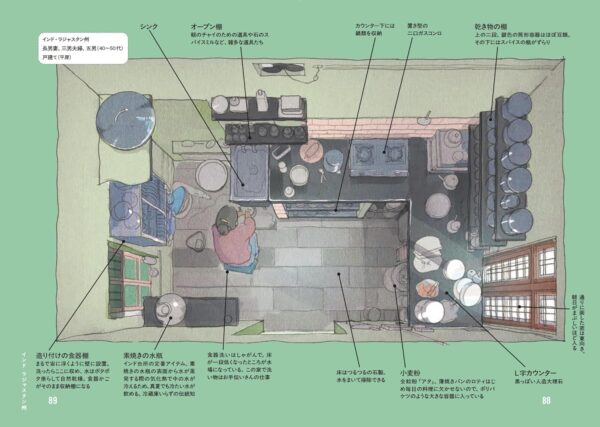

マンホールからこうシャワーみたいのがポーンと出てきて、シャワーからエナジードリンクを浴びて、また24時間働き続けられるとか。海が汚染されきってて魚が育たないから、寿司屋に行くと人工ネギトロみたいなのをチューブで出してるとか。そういうのを考えるのがすごく好きですね。

黒沢氏:

マンホール以外でお気に入りのポイントはありますか?

小高氏:

蘇生マシンがバカっぽくて好きですね。 よくわからないけど人間が蘇る(笑)。その命の軽さみたいなところがすごく好きです。

木村氏:

確かに。

小高氏:

もともとガジェットが好きになったきっかけに『銃夢(がんむ)』【※】っていうマンガがあって。サイバーパンク系の作品なんですけど、敵役ですごくプリンが大好きなキャラがいて。巻末のおまけで、プリン製造機を作ったっていう回があるんですけど、農作物とか入れたらこういう仕組みでこうなってこうなって……最後はプリンができるのだ! みたいなことをすごくこと細かに書いていて、なんかすごいなと思って。

いい意味でのくだらなさというか、そういうくだらないガジェットが好きというか。便利なのか不便なのかわからん。みたいなのがすごく好きですね。

【※】木城ゆきと氏のマンガ

黒沢氏:

マンホールシェルターのようなワクワクするものは、小高さんのガジェット好きから来てらっしゃるんですね。

小高氏:

そうですね。中二。 中二、って言われるのが好きなんですよね。

黒沢氏:

ありがとうございます。満足です!

小高氏:

よかったです。

良いエンディングが書けたかどうかの判断基準は「グッとくる」かどうか

──最後に、小高さん的に「これはちょっと言っておきたい」ということは何かありますか?

小高氏:

そうですね。なんで『ハンドラ』が1周目と2周目があるかというところなんですが、いきなり初見で選択肢を選ぶっていうのは、ただの勘になってしまう。やっぱり1周目はたっぷりじっくりキャラクターと触れ合って、彼らが抱える過去に触れて……その前提条件があったうえで「選択肢をどうしよう」と選択を迫る方が絶対に面白いなと思ったんですね。

だから蒼月に散々な目に遭わせられたけど、2周目になって「じゃあ蒼月を殺すの?」って言われると、「え、殺す? 殺すまでしちゃう?」とか。「いや、でもこいつ生きててもな……」という葛藤は、それって1周目があったからこそなんですよね。分岐にたどり着くまでにめちゃくちゃ時間がかかるユーザー泣かせなゲームではあるんですけど、そこはこの分岐の面白さを伝えるためにそういう構造になっています。これはやはり発売後だから言えることですかね。

で、そのうえでいろんな、みんなが生きているルートもあれば悲惨なことになってくるルートとかもある。それぞれのエンディングを迎えつつ、僕としては自分で書いた真相解明ルートの霧藤と拓海の掛け合いが感動的です。僕も涙がポロりとくる感じなので。

黒沢氏:

ほんとかな?(笑)。

小高氏:

ほんと(笑)。「グッとくる」が僕の判断基準で、『ダンガンロンパ』を作ってたときからそうだけど、エンディングで「グッとくる」ってなったらよかった、よくできてるっていう風に思っています。毎回不安になって、これ「グッとくるかな?」と不安になりながら作ってました。

けど、今回『ハンドレッドライン』も最後かなりグッときたので、「ああ、これはいいエンディングになった」って思いました。そこはやっぱりぜひ見てほしいし、ふたりの芝居がすごいところなんで聞いてほしいなと思いますね。1回そのルートを見れば、「ああ、ここのことなんだ」ってすぐわかるかと。

──木村さん、黒澤さんからも、『ハンドラ』を遊んでいる人、これから遊ぼうとしている方々へ、ひと言ずつお願いします。

木村氏:

小高さんのおっしゃっていたルートは大前提として、絶対に見ていただきたいところなんですけど、そうならなかったifの拓海は、みんながやるたびに変わるものを作りたいとおっしゃっていまして。多分、本当にやるたびに変わると思うんですよね。なので、ぜひぜひ見てください。いろんなかっこいい拓海から、情けないというかもう言えないようないろんな拓海まで(笑)。

一同:

(笑)。

黒沢氏:

ピンク色の拓海とか(笑)。

木村氏:

(笑)。いろんなキャラクターを見ていただけたらなと思いますね。

黒沢氏:

結構クローズアップされてるところですけど、まずボリュームがすごいですし、さっき小高さんもおっしゃってたように、最初の仕掛けにたどり着くまでが長いじゃないですか。それって、このいまの世の中のゲーム市場に対してはすごく挑戦的だなって思っていて。

しかもそこに対して確かに挑戦をかける価値があるだけのシナリオなので、「わあ、かっこいいことするな、すごいな」って思っていて、それを楽しんでいただけたらうれしいなって思いますし、ぜひ「やられた!」っていう皆さんの顔が見たいなって個人的には思っています。本当に未熟さを痛感するような手強い収録で一生懸命やらせていただきましたが、なんかこう、この作品に育てられたこともたくさんあるなって思っているので、そんな私たちの奮闘具合も一緒に楽しんでいただければと思います。ありがとうございます。

小高氏:

ありがとうございます。すばらしい締めでした。

黒沢氏:

締めちゃった(笑)

──本日はありがとうございました!(了)

「何度プレイしても物語が変わるような、100のエンディングがあるアドベンチャーゲームを作りたい」……夢物語のように見えたこの言葉を有言実行して見せた小高氏。コンテンツの消費スピードが加速した令和の時代においても消費しつくせないような「魔物」を生み出すことができたのは小高氏をはじめ、ディレクションを担当した打越氏、主人公とヒロインという大役を演じきった木村氏と黒沢氏をはじめとする声優陣、そして制作に関わった開発陣が揃って「狂気」を持っていたからに違いない。

「新IPで戦う秘訣は狂った要素だ」と語る小高氏は『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』を600万文字というボリュームと100のエンディングでそれを表現した。小高氏の手腕であればここまでしなくとも売れるゲームになっていたことだろう。しかし社運をかけてでも挑戦した理由は一重に新規IPでAAAタイトルと同じ土俵に立つためであった。

100日目までが実質チュートリアル、といっても過言ではない本作は発売したばかり。少なくとも私たちの中で『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』を卒業する日はまだまだ遠いようだ。気が早いかもしれないが、もし最終防衛学園を卒業するころに小高氏がどんな「狂った要素」を武器に世界に挑んでいるのか、小高氏のこれからの挑戦にも目が離せない。