電ファミニコゲーマーでは、渡辺浩弐氏とメタフィクションについての対談をしたり、中国のゲームショウChinaJoyのリアルな姿をレポートするなど、たびたび記事に登場しては強烈なインパクトを残していく小説家、赤野工作氏(@KgPravda)。

【対談:「ゲームキッズ」渡辺浩弐×赤野工作】「そのゲームが面白くないなら、遊んでるヤツがつまらない」ゲームレビューの文学性とメタフィクションの可能性とは?

その彼の小説『ザ・ビデオ・ゲーム・ウィズ・ノーネーム』が6月末に発売されて久しいが、その発売記念イベントが3ヵ月後に大阪で密かに開催されていたのだ。

『ザ・ビデオ・ゲーム・ウィズ・ノーネーム』は、100年後の未来から、この先100年のあいだに発売されるゲームを振り返って行ったレビューが書かれたSF小説だ。

たとえば、プレイヤーといっしょにゲームを遊んでくれるアンドロイド『Acacia』、プレイヤーたちを洗脳しようとするRPG『スシャマ・ドゥーシャマー』など、制作者の意図から外れ、いずれも低評価になってしまった作品についてのレビューばかりが収録されている。

作中では、世間から「ただつまらない」と断罪されたそれらの作品の意外な反響や側面を提示することで、「どれだけ未来になっても人間のやることは変わらない」という皮肉や、「いつまで経ってもゲーマーという人種の熱量は衰えない」という頼もしさのようなものを読者は感じ取るのだ。

今回のイベントでは、本作の書籍化に関する裏話や制作秘話なども語られたが、ここではイベントでも取り上げられた、「特殊なゲーム」のコレクターとしての赤野氏に注目。そのコレクションの紹介を軸にイベントの様子をお伝えしていこう。

レポートは、この『ザ・ビデオ・ゲーム・ウィズ・ノーネーム』発売記念イベントの司会を務めた、フリーライターである私、渡邉卓也(@SSSSSDM)がお届けする。赤野氏の小説家としての側面だけでなく、気の触れたゲームコレクターとしての側面、そしてそのトークを大笑いしながら聞くお客さんたちの熱気を伝えられれば幸いだ。

赤野コレクションは総額数百万円(?)

ステージの手前には、彼が何年もかけて集めてきた低評価ゲーム(世間的には低評価だが、あくまで赤野氏にとっては大切なお宝)が並んでいた。

某匿名掲示板で毎年実施されている「クソゲー・オブ・ザ・イヤー」に選ばれてしまった作品群はもちろん、よほどのマニアでもなければ知らない作品たちもたくさん出揃っていた。

たとえば上の写真は、任天堂のライセンスを得てCD-i【※1】プレイヤー向けに作られ、発売されたものの、現在はすっかり歴史から消し去られている「ゼルダの伝説」シリーズだ。

実写取り込みでViridis Corporationが制作し、Philips Interacitve Mediaから発売された『Zelda’s Adventure』。そして2Dアニメで描かれるアドベンチャーゲーム『Link: The Faces of Evil』と『Zelda: The Wand of Gamelon』など3種類ある。

夢に出そうなリンクと2D感たっぷりのフィールド画面。どちらも『Link: The Faces of Evil』より

※CD-i

オランダのフィリップス社が提唱したコンパクトディスクの規格。この場合はCD-iを読み込むことができる再生機器CDI450、CDI550のことを指し示す。これらは映像再生機器であると同時にCD媒体を使ったゲームハードとして1991年(日本では1992年)に発売されたものの売れず、1998年に市場から撤退。非常にマイナーなハードとなっている。とくに大きな批判が集まったのは、リモコンでゲームを操作するところらしい。

どのタイトルも往時は“おもしろい部分がない”と言われるほどの低評価がついたそうで、とくにアニメの2本はPhilipsが開発会社に丸投げしたこともあり、かなり酷評されているような代物。

しかしそうしたタイトルですら赤野氏は、「ほかのCD-iタイトルと比較すればめちゃくちゃデキがいいほうです!」と語る。

また、当日来場した会場のお客さんにも偏った人々が多く、「CD-iの『ゼルダの伝説』シリーズは神ゲーでしょうか、良ゲーでしょうか?」と司会だった筆者が訊ねたところ、「神ゲーである」と評価する大きな拍手が巻き起こり、これは何か新しい宗教の集いの場かと思わざるを得なかった。

なお、私はイベントでこれらの作品を紹介するときに「闇のトライフォース」と表現したのだが、赤野氏にあとでみっちり怒られたことを記しておこう。

どうしても輸入できなかったゲームを諦めたら…

PCや3DO【※1】で展開された『Plumbers Don’t Wear Ties』(配管工はネクタイを締めない)は、実写映像を用いたアドベンチャーゲーム。配管工の主人公を中心としたコメディー調の物語が展開される。Angry Video Game Nerd【※2】に取り上げられ低評価となった作品だが、これは手に入れるまでに大きな苦労があったそうだ。

※1 3DO

アメリカで1993年に提唱された32bitゲーム機の規格、およびその規格を採用したゲーム機。インタラクティブ・マルチプレイヤーという体裁で発売され、とりわけ松下電器産業(現在のパナソニック)から1994年に発売された機器3DO REALが有名。代表作には『チキチキマシン猛レース』や『Dの食卓』などがあるが、このハードもまた売れず、失敗に終わったと言われている。

※2 Angry Video Game Nerd

アメリカのゲームサイトGameTrailers上で行われているゲームレビュー番組、およびその番組に出演しつつみずから監督を務めるジェームズ・ロルフ氏を指す。タイトルは直訳すれば「怒れるゲームオタク」。通称「AVGN」。さまざまな低評価ゲームを取り上げて貶すスタイルで人気を博しており、「バッファローの下痢を耳に入れた方がマシ」などの独特な表現が特徴。赤野氏はその思想上の乖離からAVGNを敵視しており、この番組を「アングリーなんちゃら馬の骨」などと表現している。

じつはこの作品は少しお色気要素があるため、17歳以下のプレイが禁止となっている。そのため赤野氏が輸入しようとしたときに税関で止められてしまい、日本国内には運び込めないことが判明したという。

そのままではいずれ捨てられてしまうため、氏はさまざまな場所に打開策を問い合わせ、最終的に現代芸術を取り扱う博物館へ寄付することになる。「捨てられるくらいなら、どこかに飾られたほうが本望であろう」と……。

そんなものがなぜこの場にあるのか。じつは『Plumbers Don’t Wear Ties』が自分の手元に残らないと諦めていた赤野氏であったが、その後、なんと日本でふつうに売られていたのを見つけたというのだから笑える話だ。手に入れるまでには合計で4万円ほどかかっており、コレクターならではの苦労が垣間見える展示となっていた。

ソ連の技術力を結集して作られた『PONG』

忘れてならないのはソビエト連邦が作り出した「ビデオスポルト3」だ。ソビエト連邦による最後の家庭用据え置きゲーム機ということで非常にレアリティも高く、本体が入っていたボール箱もたいへん味わい深いものになっていた。

「ビデオスポルト3」本体と本体が入っていたボール箱

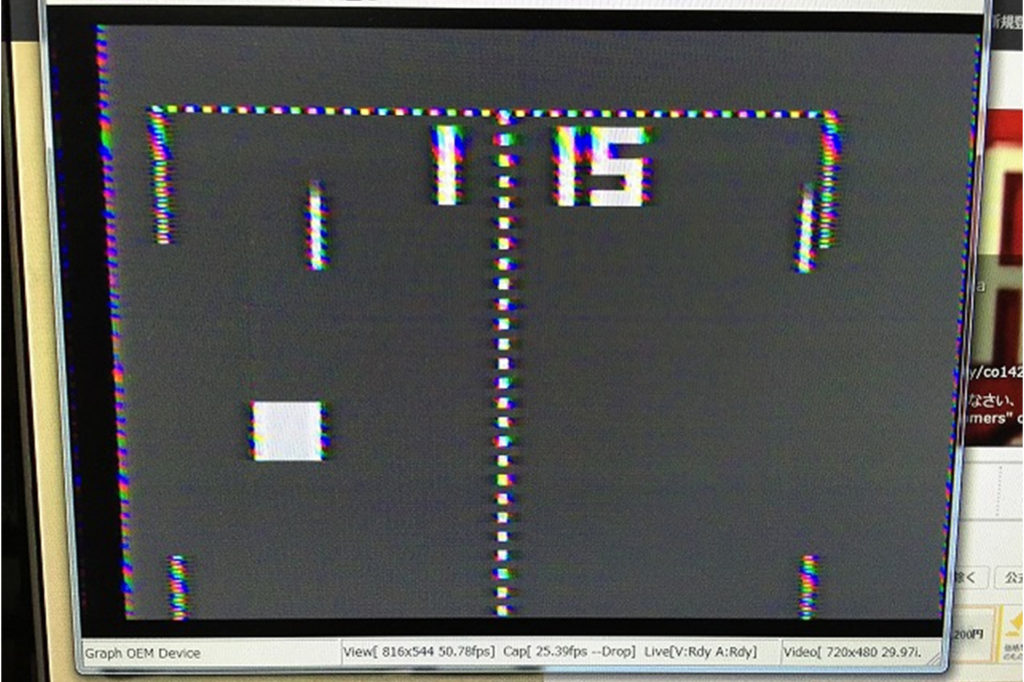

このマシンの何が問題なのかといえば、それはゲームのスクリーンショットを見てもらえばわかるだろう。ひと目見てわかる『PONG』【※】なのだ。

赤野氏に、「これはいわゆるピンポンを遊ぶ『PONG』ではないのか?」とステージ上で訊ねたところ、返ってきた答えは「は?」というこちらを蔑視したものだった。

※PONG

1972年にATARIから発売されたアーケード用タイトル。内容は卓球をビデオゲーム化したものであり、世界ではじめて商業的に成功したビデオゲームとも言われる。『PONG』より以前、最初期に開発されたと言われるビデオゲーム『Tennis for Two』も似たような内容になっており、要するにパドルとボールだけで表現されるゲームは“超古典的”ということだ。

往時のソビエト連邦は電子部品の輸入が規制されていたため、ゲーム機を作るときは、いにしえの『PONG』に使われたチップを延々と改造し続けていたとのこと。

『PONG』の登場は1972年。それがペレストロイカ【※】さなかの1989年までには、すごいスピードで動く『PONG』や、ボールが2個登場する『PONG』など、もはや“『PONG』を超えた次世代の『PONG』”が登場していたそうで、この「ビデオスポルト3」もその流れで登場したすばらしく進化した作品……と赤野氏は語っていた。

※ペレストロイカ

ロシア語で「再構築」を表す。具体的には1980年代後半のミハイル・ゴルバチョフ書記長時代以降に推進された、ソビエト連邦の政治改革運動を指すことがほとんど。情報公開を表すグラスノスチとともに標榜され、最終的には1991年のソ連解体へと繋がっていく。

私が「90年近くまで『PONG』クローンを作っていたらバカにされるのは当然では?」というようなことを赤野氏に訊ねたところ、「この流れは『DOOM』【※1】と『コール オブ デューティ4 モダン・ウォーフェア』【※2】のような関係性であり、古きを知り新しきを開拓するソビエト連邦のフロンティアスピリッツが込められている」という答えが返ってきた。

それを聞いたお客さんたちは笑いながら頷いており、私はこの会場の異様な雰囲気がますますヒートアップしたのを確信した。

※1 DOOM

1993年に、『ウルフェンシュタイン3D』を作ったid Softwareから発売されたFPS。爆発的な人気を博し、MODを含めたクローンも数多く作られ、FPSというジャンルを一気に普及させた。

※2 コール オブ デューティ4 モダン・ウォーフェア

2007年にInfinity Ward開発、Activision販売でリリースされたFPS。核攻撃を行おうとするテログループを相手に、イギリス陸軍特殊部隊とアメリカ海兵隊が戦う現代戦を描く。すでに10年前の作品ながら、シングルプレイのラストシーンの演出はFPSの進化を感じ取れる。

詐欺師から「これは詐欺」と忠告されても70万円で買ったゲーム

イベントで披露されていた赤野氏のコレクションはいずれもすごいものばかりだったが、中でももっとも注目すべきなのは、『血獅』(Blood Lion)であろう。

これは中国で作られたものの、彼の地では“国辱”とまで言われているMS-DOS向けゲームタイトルで、とにかく手に入れるのが大変だったという。

手に入れるために使った金額は約70万円。販売していた相手とやり取りをするため、エージェントを雇って中国へ送り出す必要があったほどだというのだから、その並々ならぬ苦労がわかるだろう。

この作品は、2007年に中国共産党中央委員会の機関紙「人民日報」のWeb版にあたる「人民網」で「クソゲー」と呼ばれたタイトルだ。

つまりは国からクソだとお墨付きをもらったというわけで、その経緯を見た赤野氏は「なんとしてでも手に入れて遊び、おもしろさを見つけてやる」と思ったとのこと。

ところがこの『血獅』は、探してもとにかくオリジナルのモノが見つからないという。白いディスクに手書きでタイトルが書かれただけのコピー品は大量に見つかるものの、正式な箱・説明書・ディスクが揃った本物は滅多に存在しない。

だが2016年のある日、中国のAmazonと呼ばれるショッピングサイト淘宝網(タオバオ)内のメルカリ的なサービス「閑魚」で、ついに本作が出品された。とはいえ出品している相手もゲームコレクターであり、「お前らはこんなシロモノ買えないだろう」と自慢するために出品されたものだというのだ。

赤野氏はそんな相手でも頭を下げて購入しようと思い、数十万という価格で入札したのだが、相手からはイタズラ入札だと思われ、「お前のち○こは小さい」などという罵倒しか返ってこなかったという。

そこで誠意を見せるため、中国にエージェントを送り、先に代金を振り込んだのだ。これによって出品者も本気であることを理解したのか、「これ、(相場を考えると価格的に)詐欺だけど本当にいいの?」と、むしろ心配しているかのようなメッセージが送られてきたという。

こうしてなんとか“国辱”を手に入れた赤野氏であったが、話はまだ終わらなかった。彼の知り合いである中国のWebメディアの編集長によると、じつは『血獅』にはさらなるレアバージョンがあるというのだ。

最初期バージョンの『血獅』はディスクが真っ白であり、説明書はどこもかしこも乱丁し、それこそが低評価が付けられる要因となったバージョンだというではないか。

「俺まだ『血獅』を探さなきゃいけないの!?」

赤野氏が叫んだように、彼の低評価ゲームを追い求める旅は永遠に終わらないのだろう。