「人生から何をわれわれはまだ期待できるかが問題なのではなくて、むしろ人生が何をわれわれから期待しているかが問題なのである」〈訳:霜山徳爾〉。

これは二次大戦中、ナチス強制収容所に囚われた心理学者が、そこでの体験をもとに記した作品の一節だ(V.E.フランクル、『夜と霧』、霜山徳爾訳(初版1956年)/池田香代子訳(新訳版 2002年)、みすず書房)。全人類必読である。

さて、とくにナチスの強制収容所に囚われるという体験がなくとも、同種の疑問、つまり「人生の意味とはなにか」という哲学的な問いに、私たちはしばしば悩まされる。

しかし、この問いにはまったく答えがない。

というのは、人生の意味は、そもそも公共的な合意が取れるかたちで定義することができないからだ。

かりにあなたが手元の辞書を繰って、「人生」の項目をチェックしたとする。そこに意味として、「人生とは、天にましますわれらが主/最高司令部/総理大臣に奉仕すること」などと書かれているようであれば、あなたが属している社会はただのディストピアである。

以下は岩波国語辞典人生第七版新版による、私たちの社会における「人生」の項目である。

じんせい【人生】

①人がこの世に生きて行くということ。人間の生活。「―意気に感ず、功名またたれか論ぜん」(人は人の意気に感じて仕事をするのだ。名誉や金銭のためではない)「―朝露のごとし(=はかない)」

②人がこの世に生きている期間。生涯。「―わずか五十年」「―七十古来稀(まれ)なり」

「人がこの世に生きて行くということ」。なんと美しい記述だろう。編纂者に喝采を。

人生の意味を定義できない理由として、時間の問題もある。たとえばある青年が、いま現在、かれ自身にとってまったく無意味に感じられる人生を過ごしていたとしても、数十秒後には、いつもの通学路の角でパンをくわえた見知らぬ女の子とぶつかり、なにやら恋のようなものが芽生えたりすることで、突如として人生が有意義だと感じられるようになるかもしれない。

あるいは、自分の人生に意味はなかったと感じている老人が、終の棲家でつぶやいた一言が、かれの孫の印象に強く刻まれ、それによってすぐれた文学作品が生まれたり、科学的な発明が成されたりするかもしれない。

しかし、いずれのケースにおいても、人生の意味を考えている当人に、わかりやすい形で回答が与えられるわけではない。通学路の角でパンをくわえた見知らぬ女の子とぶつかった青年は、十数年後にはその女の子と結婚し、傍目には幸せな家庭を築いているかもしれないが、しかしその胸中はデイビット・バーン的な疑問符に、中年の危機に満たされているかもしれない。あるいは、終の棲家で厭世的な台詞を放った老人は、かれの孫がその台詞に影響されて偉業を達成するころには、すでにこの世を去っていて、孫の成果を確認することができないかもしれない。

“This is not my beautiful house, this is not my beautiful wife!”──Once In a Life Time/トーキング・ヘッズ

そして、かりに成果を確認できたり、できなかったりしたとしても、そうした事象のなかに意味がある/ないと判断できるような超越的な価値基準は、ひとりの人間が揺るぎなく持ち得るようなものではない。かりに、私にはそうした絶対的な価値基準があり、それは未来永劫普遍である、と主張する人間がいるとすれば(実際こういう人間はたまにいる)、そいつはただの狂信者である。

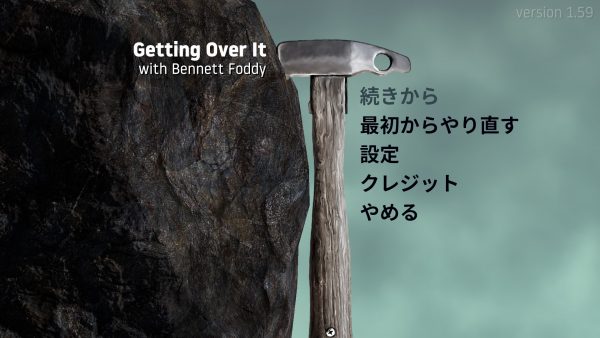

『Getting Over It with Bennett Foddy』は、2017年に発売された2Dアクションゲーム(プラットフォーマー)だ。プレイヤーは、鉄の壺に下半身のはまった、両手に山登り用の巨大なヨセミテハンマーを手にした男を操作して、樹木や岩やインターネット文明のごみからなる、巨大な山の踏破をめざす。ちなみに、このキャラクターの名前はディオゲネス【※】という。じつにぴったりの名前である。

※ディオゲネス:古代ギリシアの哲学者。犬のような生活を送り、大樽を住処にしていたことで知られる。

操作に必要な機器は、マウス。以上だ。ハンマーの先がマウスポインタを追いかけるため、その先っぽをプラットフォームの端に引っかけ、勢いをつけて引っ張る等の動きをすることで、壺男ディオゲネスを勢いよく飛ばしたり、微妙に動かしたり、滑空したりすることができる。基本的に、てこの原理に支配されたゲームである。

なんだ、シンプルなプラットフォーマーじゃないか、とお思いになられるかもしれない。

しかしながら、その操作性は、とてもとても、気持ちが悪い。

入力系統が無秩序というわけではないのだ。むしろすべてのコマンド入力は確固とした規則性にしたがって応答し、その出来にはすばらしいものがあるのだが、そもそもその規則性自体が、人間にすぐ理解できるように出来ていない。

なぜ、ここまで操作感が悪いのか。ひとことで言えば、リアリティの喫水線の設定が狂っているのだ。メインストリームのゲームであれば間違いなく省略していたはずの物理法則が、あまりにもわれわれの現実に忠実に再現されすぎている。そしてなおわるいことに、壺男ディオゲネスの手は、ゲームのキャラクターらしからぬ「遅さ」なのだ。

このゲームの操作感を覚える行程は、たとえるなら、あるひとりの人間を相手にして、その人間の思考のパターンや語彙の狂いかた、その「遅さ」を、隅々まで把握していくような作業である。ふつうの人なら、人間ひとりを理解するために、そんな手間はかけない。もっとわかりやすい、再生数数十万の、ちゃっちゃっと進んでいく、口当たりのよいYouTuberのビデオを見るほうを選ぶだろう。

現実的という意味で、リアルすぎるのだ。私たちは、たとえばFPSやTPSといったシューターゲームにおいて、マウスのセンシティビティを上げることによって、ありえない早さで高速回転するキャラクターモデルを何度も目にしてきたし、そうしたあり得なさを、仕方がないと笑って見過ごしてもきた。それはゲームシステム――あらゆる種類の入力にたいする〈正確な応答〉の繰り返し――という体系において、現実世界ふうの物理法則はしばしば無視されてもかまわない、という慣習によるものだ。

というのも、プレイヤーが操作する現実世界と、キャラクターが動作するゲーム世界の重要な接点である入力系統は、現実の操作をゲーム世界内のキャラクターの動作に翻訳する、もっとも繊細かつ最前線の部分である。そしてほとんどのビデオゲームは、ゲーム世界内のキャラクターの動作の自然さよりも、プレイヤーが操作する現実世界の入力系統の忠実な反映を、優先するのである。これは、至極当然だ。プレイヤーの言うことを聞かないキャラクターなど、だれが操作したいと思うだろう。

その結果として、ゲームのグラフィックが表象している世界との、リアリティのずれが発生する。たとえば人間の形をしたキャラクターが、ひとところに留まって独楽のように高速回転する、といった現象が見られるようになる。これは、「キャラクターモデルが身体を動かして周囲を見る」という動作と、「現実世界でプレイヤーがマウスをスナップする」という動作が、むりやりに紐付けられているからだ。

「人間」がマウスをスナップするのには0.1秒もかからないが、「人間」が身体を反転させるのにはたっぷり0.5秒はかかる。あるいは「人間」が、ポーションへのショートカットキーが割り当てられた○ボタンを押すのには0.1秒もかからないが、ポーションを飲むという動作にはたっぷり10秒はかかる。

それでも、0.1秒でポーションを飲むなんてリアリティがまったくないじゃないか、といった文句は、誰もつけない。なぜなら、ボタンひとつで行われるてきぱきとした火器のリロード、ボタンひとつで行われるおそろしい高さのジャンプ、ボタンひとつで行われる最上位の古代魔法の詠唱といった、いわば〈増幅〉の感覚こそが、ビデオゲームの快楽のひとつであるからだ。

私たちは古来から、ビデオゲームにおいて、この〈増幅〉の快楽を「人間の形をしたキャラクターがポーションをこんなに早く飲めるはずがない」というリアリティの理性的警鐘よりも優先してきたし、この流れは将来にも、ほとんど変わることがないだろう。

|

そこへきて、『Getting Over It with Bennett Foddy』におけるプレイヤーキャラクター、壺男ディオゲネスの両腕は、あまりにわれわれの現実めいて、鈍重だ。彼の両腕は、まるで人間そのものが画面のなかにいるかのように、プレイヤーのマウスポインタをふらふらと追いかけ、ヨセミテハンマーの先はつねにコンマ数秒遅れて、指示された位置に到達する。

この「入力と応答の細かなずれ」が、そうしたずれを極限まで削ることで成立しているゲームに慣れきった現代のプレイヤーに、おそろしい生理的嫌悪とみょうな快感を与える。なぜ、こいつのハンマーは思った通りの場所へ行かないのか。なぜ、おれの言うことにいつもコンマ数秒遅れて反応するのか。そのくせを覚えていく作業は、労多くして功少ない仕事である。

もちろん、このプレイフィールこそが、「人間の形をしたキャラクター」という表象にたいする本作の回答であることはわかる。しかし! それでは、壺にはまった男が両腕の力だけで、自分の身長の数倍も高く飛翔するという、ゲーム自体が設定しているリアリティと、内側で食い違ってしまう。そしてその回答は、どこにも用意されていない。

なぜだろう?

|

ひとつ疑問が生まれれば、あとは雪崩のように問いが押し寄せてくる。そもそも、この作品のリアリティとはなんなのか。そもそも、壺にはまった男がヨセミテハンマー一本だけで山脈の登頂を試みている理由はなんなのか。この男が壺にはまった理由、ヨセミテハンマーを持っている理由はなんなのか。なぜこの山はただの山ではなく、いろいろな物質の寄せ集め――樹木、岩肌、コンクリート、鉄筋、椅子、ランプ、帽子、ショッピングカート、建築資材、椰子の木、ガードレール、滑り台、ダリの夢、青空、悪夢、ブレーキライト、車寄せ、微笑んでいる唇、みかん、バーベキューグリル、沼、宇宙、等々から成っているのか。

そもそも、このゲームを私がプレイしている意味とはなんなのか。

この作品におけるもうひとつの特筆すべき特徴は、ゲームプレイの途中、たとえばある種の山場を登頂し終えたあとや、大きく失敗してスタート地点まで転げ落ちてしまったときなどに、『The Stanley Parable』や『ICEY』ふうの、ナレーターによる語りが挿入されるところである。

これがメインストリームのゲームであれば、こうした語りは、プレイヤーキャラクターがゲーム世界に存在している理由、かれが山を登頂しようとする動機、かれが壺にはまった経緯、かれがヨセミテハンマーを手にすることになった経緯、インターネット文明のごみくずが大量に放逐された山ができあがった経緯などを、魅力的な声や台詞でもってプレイヤーに説き、ゲームへの興味をかき立てるものであっただろう。

しかし本作においては、そのような語りはまったく存在しない。用意されているのは、あきらかに開発者の視座から語られた、ビデオゲーム一般やインターネット文化への所感である。そのなかでナレーターは、2002年に発表されたという、チェコ産の、奇妙なフリーゲームについて語る。それは『Sexy Hiking』(なんてふざけた名前だ)というタイトルの山登りゲームで、本作もおおいにそのゲームデザインを参考にしているという。

|

この謎の山登りゲーム『Sexy Hiking』においては、山を登るまえに、まず一本の木が立ち塞がる。そしてほとんどのプレイヤーは、その木を越えることができない。

しばしば木を越えるための挑戦は数時間にも及び、その偉業を成し遂げたプレイヤーだけが、山脈踏破への挑戦権を得ることができる。

この、巨大な山の前に配された木、あるいはその山そのものは、とナレーターは語る。たしかに、たんなるデジタルなオブジェクトにすぎない。しかし、プレイヤーがそこを乗り越えるという目標を設定し、実際にその目標を達成しようとさまざまな試みを続けるうちに、そうしたデジタルなオブジェクトには、なんらかの意味が、ほかならぬプレイヤー自身によって、付与されていく。

そうした意味は、現代のインターネット文化において、どんどんと数を減じてきている。なぜならば、あらゆる人があらゆる作品にたいして、簡単に消化できる、親鳥が雛のためにかみ砕いたような娯楽を、求めるようになったからだ。あなたのブラウザの更新ボタンを1回押せば、飲みこみやすい新しい娯楽、インスタントに消費してしまえるお粥のような娯楽が、どんどんと流れてくる。そして、そういったお粥的な娯楽も、楽しいのは楽しい。腹にはたまらないが。

|

なんにせよ、それも文化のひとつだ、とナレーターは語る。くずの文化ではあるが、文化にはちがいない。

ナレーターはさらに続ける――この文脈においては、誰にでもわかりやすく親しみやすい作品を創りたくなって当然だ。プレイヤーが途中で投げ出して、ほかのごみくずと一緒にされてしまうことがわかっているのに、挑戦的なゲームを創っても仕方がないからだ。

しかし、とナレーターは望郷の念をこめて語る。ビデオゲームというものがまだ新しかったとき、それはプレイヤーを怖じ気づかせ、嘲って、リセットを強制させるようなものだった。そしてプレイヤーはじつにストイックに、そうしたゲームに取り組んだものだった。

いまでは誰も、そんなゲームには見向きもしない。みんな、一瞬で咀嚼してしまいたいのだ。ぱぱっとやってちゃっちゃと済ませて一件落着、はい楽しい! それで、次の瞬間には忘れてしまう。

しかし、山の中盤まで登り詰めたところで、ナレーターはプレイヤーに、突如として親密になった語調で、こう語りかけるのだ。

「でも、ここまで登りつめたきみは、そんな怯懦な人間じゃない。

きみは、曲芸師だ。

きみは、野球のバットだって丸呑みにできる。」

ビデオゲームであるとないとにかかわらず、すべての人間の人生、すべての人間が体験する出来事、すべての人間が触れることになる世界、その成立の経緯と理由、愛、友情、希望といったものには、それ自体の内在的な〈意味〉は、まったくもって、ない。

あなたの愛しているひとの横顔、あなたが汗水を垂らして稼いだ金、あなたが垂らした汗水、あなたの悪夢、あなたの存在、あなたが鳴らすピアノの音、あなたの宇宙には、それ自体が根源的にもっているような〈意味〉は、まったくもって、ない。

この文章にも、このメディアにも、このメディアをフィードしているタイムラインにも、インターネットにも、皿や机やテーブルにも、意味はない。

|

これは筆者の意見だが、およそこの惑星におけるほとんどの人間的活動、仕事、創作、そして信仰などは、「われわれがここにこうして生きていることに、なんらかの超越的意味があってほしい」という、絶望的な願いに端を発している。

「お金を稼いで幸せになる/ために、作品を創って人の心を暖める/ために、隣人を愛して天の国に至る/ために、私たちは生きている」。たしかに、こうしたことは立派な考えであるし、この願いにある程度までは突き動かされて、人類の生活水準はおおいに向上してきた。

しかし一歩立ち止まって考えてみれば、筆者がこうしてタイプを続けているのも、そしてあなたがここで記事を読んでいるのも、仕事をするのも、生活をするのも、生きるのも、それ自体の内在的な意味に動かされてそうしているのではなく、ほかならぬ私たち自身が、そこに何かしらの意味を、絶え間なく、加えようと働きかけているから、にほかならない。

“壺男”としてブームを起こした『Getting Over It』は何をプレイヤーたちに示したかったのか? 絶望の放物線が重なる“先”を今振り返る

あらゆる動機や理由は本来的に後付けのもの、私たちがそう信じて付け加えたものなのであって、それらがもともと内在的に意味を持っていたわけではないのである。

しかし今日ではますます、あらゆる事物が、内在的に意味をもっているかのように振る舞いはじめている。日本型企業が垂れる訓戒、〈奉仕の精神〉、書類に判子を押してPDFに変換しメールで送付。愛、友情の押し売り、隣人に優しくせねばならないという無慈悲な強制、セーフティネットと自己責任の知的増税。家族とはこうあるべき。男は金を稼ぎ、女は家を守る。あるいはその逆。何々型社会。何々型社会の亜種。亜種のヴァリアント。クーデター、信仰、無気力な国民、五体投地、テロリズム、レイプ、マス・マーダー。

しかしながら、あらゆる人間的活動のなかでも、飛び抜けて〈意味が無い〉と見なされてきたビデオゲームが――もしもプレイヤーに、〈意味のなさ〉そのものを教えるものであったとしたら、どうだろう。

|

山を登ることには、意味がない。文章を書くことにも、意味がない。仕事をすることにも、家族を愛することにも、貧困に苛まれて生きることにも、意味がない。それでも、なぜ、私たちは、そうした行為を決してやめようとしないのか。

なぜ、プレイヤーは、そしてゲーマー・コミュニティは、『Getting Over It with Bennett Foddy』のクリアを目指すのか。

それは、私たちが、世界に意味を与え、挑戦を設定し、乗り越えることに、心からの喜びを感じるからだ。私たちが、人生の意味を世界から受動的に受け取る種族ではなく、能動的に世界に意味を与えていく種族であるからだ。

こうした「高み」へと上っていく作業は、しばしば実りなく、鈍重で、腹立たしいものだ。どのような作業、どのような人間的営為においても、あるところから行為の難易度曲線は等比級数的に膨れ上がり、どこかで挫折にも似た諦念がにじみ出てくる。

|

たとえば、筆者がこの人生において選んだ人間的営為は文章の作成であるが、あるところからこの技術の難度は手のつけようがないものになり、語彙は解れ、文法は崩れ、伝えたかったはずの物語や感情や意見は、死の砂漠めいたものに成り果ててくる。まさに本作における山登りと、おなじような感覚が湧き上がってくるのだ。

いったい、なんの意味があるのか。

こうしてタイプを続けていると/山登りを続けていると/生活を続けていると、砂漠とおなじほどに乾いた夜の海に投げ捨てられて、上昇のためのきっかけをつかもうと、必死になってもがいているような気がしてくる。なおわるいことに、その海にはさまざまな怪物がひそんでいて、〈いったい誰がこんな文章を読むのかね〉、〈なんてぶざまな書き方だろうか〉、〈こんなゲームをクリアしたところでいったいなんの意味があるんだ〉とささやきながら、しきりに私を引きずりこもうとしてくる。

|

時には、そうした怪物に脚をとられ、失意とともに沈んでいく。沈んでいく先は、現実の夜の海よりも恐ろしい、心の海の奥底である。

その海底に仰臥して、果たせなかったさまざまな仕事、書きかけのまま放置された紙切れ、結実しなかったアイデアなどがあたりを漂うのを眺めるとき、またしても失敗して、このどん底まで落ちてきたのだ、と苦々しく実感する。

こうして沈むのは、もう何度目なのか。あの高みには、もしかするとたどり着けないのだろうか。おそらく、そうなのだろう。これだけやっても上れないのだ。そうなっているに違いない。そう考えて、何ヶ月も、ときには何年も、海の底から海面を見上げている。

|

しかし、あまりにも暗いところに長く居すぎて、もうこれ以上の夜目はきかないだろう、もうこのままなにも見えなくなるのだろうと諦めかけたそのとき、私は、いつも光を見るのである。

あの光はなんだ?

そう、月光である。そしていつのまにかその光に導かれ、また上昇をはじめることになる。見ると、いつのまにか手にはペンが――〈ヨセミテハンマー〉が、またもや握られている。そして私は、もういちどはじめから登りはじめる。鈍重な人間の手で、つるつるとした岩肌を頼りながら、着実に上へと登っていくのだ。

上を目指したところで、なんの意味もないことはわかっている。それでも、高いところへ行きたい。なぜならば、そうしたいからだ。そうすることが、私であるからだ。これ以上の理由は、なにひとつ、ない。

|

したがって、『Getting Over It with Bennett Foddy』が表現しているのは、希望である。というのも、どのような人間的営為にも、あるひとつの決定的な終わりというものは存在しないから。私は作家でもあるが、たとえば芥川賞やノーベル賞を受賞したからといって、そこで創作という挑戦が終わるわけではない。

むしろ、あらゆる人間的営為は、いつも死によって強制的に中断される。最後のステージ、ラスト・ダンジョンのボスのあとの部屋、険しい山の頂上といった、そこにたどり着けばそれで終わり、一件落着、といったような、わかりやすい終着点はない。

そして人間が自分自身の死を知覚できない以上、そこには内在的な意味もあり得ないし、ある個人が自分の人生の終わりを見ることもない。

|

だから、もしも『Getting Over It with Bennett Foddy』が、V.E.フランクル的な精神性ではなくアルバート・カミュのそれ――『シーシュポスの神話』で語られたような、不条理との戦い――にこそ、人間的営為の最高の誇りがあるという信念のもとで創造されていたならば、おそらく本作に登場するあの山は、プロシーデュラルで生成され、プレイヤーが望むだけ登り続けられるようなデザインになっていただろう。

しかしながら、ゲーマーにとってのナチス強制収容所とも言えるこの山を登り詰めたとき、その体験をみずからの血肉として生きていくためには、この山には、山頂がなければならなかった。収容所生活には、終わりがなければならなかったのである。なぜなら意味とは、あるひとつの完結した出来事や現象にしか――それがたとえ人為的であろうとも、とにかくけじめがついているものにしか、つけられないものだからだ。

解決しても意味がないとわかりきっている難題を解決することで、そこにプレイヤー自らが意味を見いだすゲーム。

それが、『Getting Over It with Bennett Foddy』なのである。

いや、あるいは。ゲームの終わりに、山頂から勢いよく、ヨセミテハンマーをバネにして宇宙へとジャンプした壺男ディオゲネスは、星々のあいだにまたしてもハンマーを引っかけて、果てしない旅へ――避けがたい人間的死によっていつ中断されるとも知れないが、しかしその道程で多くのことを知るであろう旅へと、出かけていったのかもしれない。しかし、それは私たちプレイヤーには計り知れないことだ。

【この記事を面白い!と思った方へ】

電ファミニコゲーマーでは独立に伴い、読者様からのご支援を募集しております。もしこの記事を気に入っていただき、「お金を払ってもいい」と思われましたら、ご支援いただけますと幸いです。ファンクラブ(世界征服大作戦)には興味がないけど、電ファミを応援したい(記事をもっと作ってほしい)と思っている方もぜひ。

頂いた支援金は電ファミの運営のために使用させていただきます。※クレジットカード / 銀行口座に対応

※クレジットカードにのみ対応

【あわせて読みたい】

ハードコア農業シム『Farming Simulator 19』でスローライフを夢見た結末。輸送物が池に沈み、借金地獄でクビをくくった先にあるもの私たちの一部は、「いったいどこの誰が私たちのプロダクトを喜んでいるのだろう」と首をかしげずにはいられないような、第三次産業に従事し続けている。人間の生活とはもっとシンプルなもの、衣食住と少しの娯楽だけで、充分に満ち足りたものだったはずだ。