「これは、映画なのか?ゲームなのか?」

このキャッチフレーズとともに、キャスト陣が横並びに揃う『Death Come True』公式サイトはどこか挑発的だ。それもそのはず、本作は多くのプレイヤーを震撼させた『ダンガンロンパ』シリーズの小高和剛氏が、ゲームディレクター、シナリオを務めた新作なのである。

プレイヤーの間で紛糾を巻き起こし、そして絶賛された『ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期』から3年、あの悪名高き「モノクマ」を生み出したこのクリエイターは、我々をどのように驚かせてくれるのか?

『Death Come True』は、「実写ムービーゲーム」と銘打たれており、実写映像がベースの作品である。多くの有名な俳優が出演しており、本郷奏多さん、栗山千明さん、森崎ウィンさん、佐藤二朗さんといったハリウッド映画にも出演した経歴をもつ、多彩なキャストが集合した。

プラットフォームは、iOS、Android、Nintendo Switch、またのちにPS4、PCで展開予定だ。実写映像を観賞しながら選択肢を選ぶ、という意味では最近では『ブラック・ミラー: バンダースナッチ』のような、いわゆる「インタラクティブ映画」を彷彿とさせるかもしれない。しかし実際に本作を体験すると、それとは明らかに異質の体験がある。

それはアドベンチャーゲームの開発を経験したクリエイターだからこそできる、新しい表現といえるかもしれない。『ブラック・ミラー: バンダースナッチ』が与えたインパクトからさらに一歩進んで、『Death Come True』は「モノローグを多用してはいけない」という映画文法の慣習すらも打破した。本作の「モノローグ」は新たなスタイルとして根付いており、それがゲーム的な体験として成立しているのだ。

本稿では、そういった「分岐映画」、「実写ゲーム」の歴史を少しだけ参照しつつ、『Death Come True』は「映画そのもの」に挑戦した──そう位置づけ、本作の魅力に迫ってみたい。我々は映画がゲームになる瞬間を、本作で目撃するだろう。

「分岐映画」、「実写ゲーム」から、『Death Come True』へ

まず『Death Come True』に至るまでの「分岐映画」、「実写ゲーム」の歴史を簡単にだが、おさらいしてみよう。

1982年のアニメーションをもちいた『ドラゴンズ・レア』を旗手として、映像観賞をベースとして分岐していくタイプのゲームは、いまだにメインストリームとはいえないものの、現在でもたびたび作られている。

映画におけるは実例は少ないものの、たとえば1985年の『殺人ゲームへの正体』は訪れる映画館ごとに結末が違うという、マルチエンディング映画だった。こうした「分岐映画」、「実写ゲーム」というのは、意外と歴史が古く、90年代以前のこうした歴史については、筆者は別媒体でまとめたことがあるので参考にして欲しい。

90年代以降となると、CDの普及によって、実写を用いた作品は海外で爆発的に増え、特に1992年の『ナイトトラップ』が話題になった。

しかし作られたものの多くは、『Death Come True』のような映画鑑賞の体験がベースというよりも、既存の格闘ゲームやアドベンチャーゲームの仕組みのなかでイラストレーションを実写に置きかえる、というものである。

いくつ覚えてる? 1990年代に業界を席巻した「実写取り込みゲーム」の数々。ドットやポリゴンにはない“生々しさ”が妖しい魅力だった

こうした流れでは、1998年にエニックスが発売した『ユーラシアエクスプレス殺人事件』は、ひとつの美学を達成している。一人称視点の探索型アドベンチャーゲームの体裁ながら、空間移動や登場人物との会話の映像をループさせて繋げるなど、徹底的にシームレスなつながりにこだわった。

(画像はユーラシアエクスプレス殺人事件 | ソフトウェアカタログ | プレイステーション® オフィシャルサイトより)

昨今で、映画鑑賞の体験をベースとした「分岐映画」の復活のきっかけとなったのが、2016年のクライム・サスペンス『レイト・シフト』である。これはTVドラマ『シャーロック・ホームズ』のスタッフが制作したもので、高クオリティの映像に加え、「選択肢が表示されている間、映像は静止しない」という仕組みが評価された。

話題となったNetflixの『ブラック・ミラー: バンダースナッチ』は、この『レイト・シフト』の仕組みを踏襲している。さらにストーリー自体を「ゲームブック」と「アドベンチャーゲーム」を題材にした「ゲーム開発内幕もの」にすることによって、「選択肢を選ぶこととは何か」という高い批評性を表現した。

シナリオを書いたのは『ブラック・ミラー』シリーズを統括しているチャーリー・ブルッカー氏。氏はもともとPCゲーム雑誌のライターをしており、こうした批評性は、80年代の米国「インフォコム」社のアドベンチャーゲームで表現されていたブラックジョーク的なメタ・フィクションを取り入れたのだと推測できる。

こうしたビデオゲームの経験が息づく映像作品は、なにも「分岐映画」だけではなく、『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』のような通常の劇場映画でも導入されており、『Death Come True』もその一角を占めるといえる。

この種の映画はパロディ的にゲームを解釈することによって、我々に「ゲーム」であることを感じさせているが、意外にも『Death Come True』はそうではない。

むしろそこをカジュアルに設定しながらも、実は映画の慣習を打ち破り、強く「ゲーム」を喚起させることに成功しているのだ。『Death Come True』という「映像」は、どのように自身を「ゲーム」たらしめているのか、その新しい地平を探ってみよう。

不条理劇のように始まるオープニング

『Death Come True』はホテルのとある一室からはじまる。その部屋ではベッドに男が眠っているが、すぐに鳴り響く電話で目を覚ます。受話器を取ると、ホテルのフロントからのモーニングコールだったようだ。周りを見渡した男は驚く声をもらす「ここ…どこだ?ホテル?」。

|

|

どうやら男は記憶喪失で、なぜホテルにいるのかわからないようだ。テレビで流れるニュースでは、その男の名前と写真が報道されている。そのニュースによると、男の名前はカラキ マコト、連続殺人犯として指名手配されているという。

記憶喪失、そしてなぜか指名手配されている自分。戸惑いながらも、主人公はホテルにいる警察官の捜査網をかいくぐる必要がある。ゲーム冒頭の選択肢は、警察官を部屋のなかに招きいれるかどうかだ。

|

|

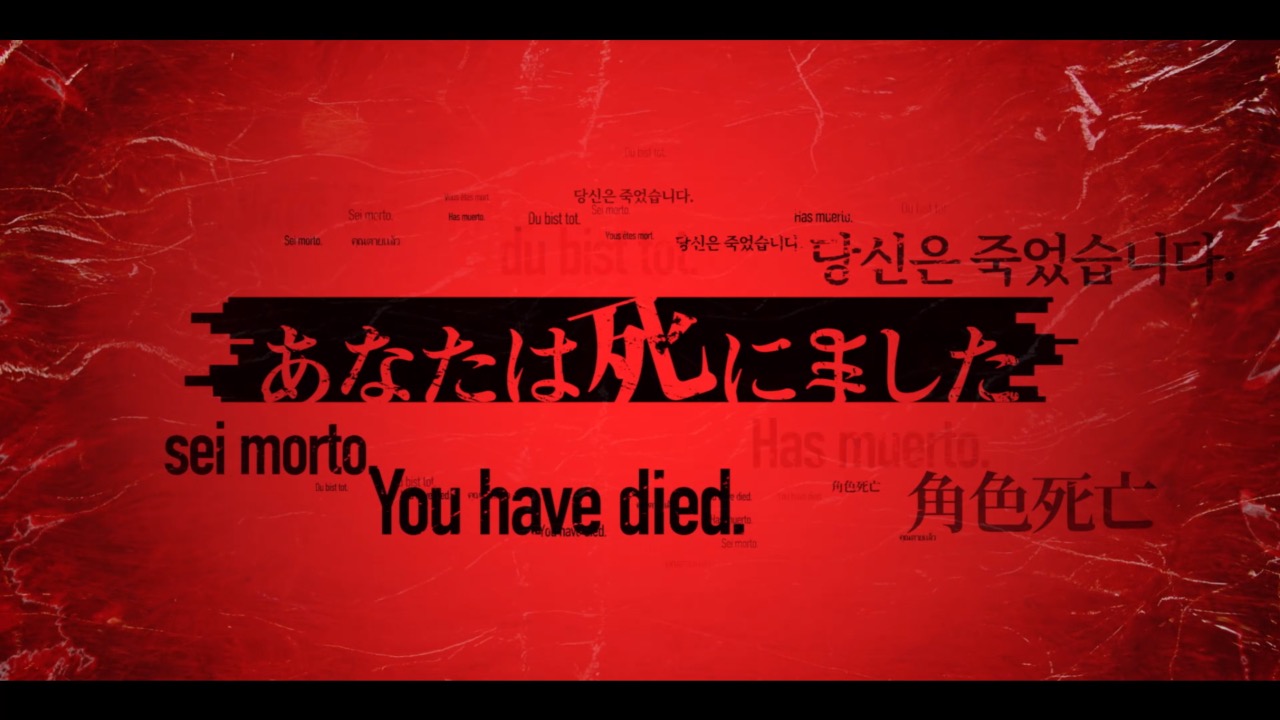

そういった選択肢を選んでいくなかで、カラキ マコトは命を落とすこともある。すると不思議なことに時間がループして、記憶は受け継がれたまま、またこのホテルの一室に戻されることになる。ストーリーについてこれ以上、言及するのはネタバレとなるので避けることにしよう。

|

本作の白眉は、なんといっても実写映像をもちいたことだ。特に刑事を演じた森崎ウィンさんの、ケレン味のある演技は素晴らしい。照明や美術、カメラアングルなどは高水準で作られており、メジャーな日本映画のクオリティの高い作品と並べても、違和感はない。小高和剛氏らしい捻りがあるストーリーは本作でも存分に発揮されている。

選択肢次第では、主人公はさまざまな死に目にあってしまうが、その死に方の種類によって「デスメダル」を取得することができる。これは集めた数に応じて特典映像が見られるというもので、物語本編に影響することはない。

だがこうしたギミックが存在することで、さまざまな選択肢を試して、すべてのバッドエンドを見てみたいという気持ちにさせられる。

本作はストーリーが分岐していくので、1周目だけでは、すべての選択肢を選ぶ人はいないだろう。そこでユーザーは2周目を進めていくわけだが、本作は2周目も快適に楽しめる工夫が施されている。

本作では10秒単位で前後に映像をスキップする機能があるため、観賞済みの映像をじっと凝視する必要はない。たとえばこれが場面ごとに飛ばしてしまうものだと、スキップしている間にストーリーの整合性がわからくなるかもしれない。

だが、10秒単位だとストーリーの流れを抑えつつ、テンポよくストーリーを進めることができる。本作はストリーミング形式ではないため、スキップも一瞬で切り替わる使い勝手の良い快適な機能といえるだろう。

「モノローグ」と「空間」による、アドベンチャーゲームの喚起

さて、『Death Come True』は映画の慣習を打ち破り、強く「ゲーム」を喚起させることに成功している作品と前述したが、具体的にそこに踏み込んでいこう。

『Death Come True』で「ゲーム」を喚起させるポイントは多くある。たとえば「記憶喪失」や「選択肢」、収集要素である「デスメダル」も挙げることができる。だが、地味ながらも鈍く驚かされるのが、逐一描写される主人公の「モノローグ」である。

|

たとえば「大丈夫、きっと思い出せる」、「どうする、この警察官をなかに入れていいのか」、「そうだ、この警察官に事情を話して助けてもらおう」といった主人公カラキ マコトの心情をあらわすモノローグが、全編にわたって挿入される。これはほとんど説明的といってもいいくらいなのである。

こういった表現は、映画では完全にご法度である。なぜなら映画は映像や演技で魅せてこそ、という価値観があるためだ。もちろん、あえてモノローグを多用した実験的な映画は存在するが、モノローグや独り言でひたすら心情を説明して、本気でストーリーを語ろうとすると、映画業界においては失笑されるのが関の山だ。実際、ループものの映画『ターン』は、それで批判されたこともある。

しかし本作の場合は、これがまったく苦痛ではないどころか、プレイヤーが選択肢を選ぶさいの一助とさえなっている。そしてこの一人称のモノローグは、アドベンチャーゲームをプレイしたときによく見られる、「主人公による一人称の地の文的な表現」に似ているということにすぐに気付かされる。

この「モノローグ」は、ゲーム特有の経験ではないし、さらには「選択肢」や「デスメダル」など、いかにもゲーム的なギミックでもない。それにも関わらず、本作ではこのモノローグがあるために、「アドベンチャーゲーム」であることを強く喚起させてくれる作りになっている。

もうひとつ「ゲーム」であることを喚起させるのが、本作の舞台がホテルに限定されており、ソリッド・シチュエーション・スリラー【※】的な要素をもっていることだろう。「501号室」、「廊下」、「フロント」など明確に場所が設定されており、曖昧な場所はほとんどない。

|

※ソリッド・シチュエーション・スリラー

多くのデスゲームものの作品で使われている限定的なシチュエーションで起こるサスペンスのこと。映画『CUBE』や『SAW』などが代表作。

そもそも映画とは、映像を編集することで多角的に視点を変えたり、場面を転換したり、時間を省略したりと、空間や時間を「カット」する技法を生み出したことによって、発展してきた物語メディアだ。

一方でゲームは、チェスにしろシューティングゲームにしろ、ある一定の連なった空間を必要としている。アドベンチャーゲームすら、もともとはTRPGが出自ということがあり、こうした連なった空間からはじまっている。そこから抜け出して場面転換や時間の省略を使った物語を、ビデオゲームでどのように獲得するかというのかは、アドベンチャーゲームの歴史だった。

『Death Come True』はその点、映画の慣習である場面転換や省略よりも、ゲームの原理に忠実だ。ホテルという限定的な舞台ということもあり、本作には空間と時間の連なりへの目配せがかなり働いている。

|

もちろん、しばしば「ゲーム的」と形容された、ひたすらシームレスに映像が流れる第一次世界大戦の映画『1917 命をかけた伝令』ほどには、空間や時間が連続的なわけではないし、むしろ本作はカット割りをしっかりと高いクオリティでやっている。しかし、連なりのある限定的な空間であることが、『レイト・シフト』や『ブラック・ミラー: バンダースナッチ』と比較しても、ある空間を探索しているかのようなゲーム的な印象を高めているのである。

「実写ムービーゲーム」の進化にも期待

さて、以上にみてきたように本作が、映画鑑賞の体験をベースとしながらも、「選択肢」や「デスメダル」など、さまざまにビデオゲーム的な要素を入れることによって、ゲーム的であることを感じさせてくれている映像作品となっている。そのなかで特に「モノローグ」は一種の発明といってもいいだろう。

もし本作が、「ゲーム的」と形容された『1917』のようにワンカットに見えるような完全シームレスな映像として作られていたとしたら、と妄想をいだかずにはいられない。

そういった映像の完全シームレス──すなわち、空間と時間の連続性を突き詰める方向性とは、かつて『ユーラシアエクスプレス殺人事件』がある種、志向していたものなのである。しかし『ユーラシアエクスプレス殺人事件』は探索型アドベンチャーのなかに映像を入れる方法論を使っており、『1917』の映画体験をベースにした作品とは違うものだ。『1917』のようなゲーム的な映像スタイルで選択肢があるとすると、分岐映画はどのようになるだろうか。

それは「映画鑑賞の体験」と「映像を探索する」が融合した、さらなる次元のゲーム的な体験をもたらすかもしれない。

あるいは、Netflixなどのクラウドストリーミングサービス、5Gなどのインフラが普及することにより、映像の側からも『ブラック・ミラー: バンダースナッチ』のような次世代の映像とゲームの融合の試みはさらに発展していくだろう。

その先には、日本で長年培われてきたアドベンチャーゲームのノウハウが活かされ、日本のゲームクリエイターが世界で活躍する未来が待っているかもしれない。

本稿はそういった、さらなる「実写ムービーゲーム」、あるいは「ゲームを体験する映画」への期待を抱きつつ、今後、このジャンルが活気を帯びることを祈りつつ、筆をおくことにしよう。