当記事では、ゲーム開発者向けの技術講演イベント「CEDEC2021」において、8月25日(水)にオンライン開催されたセッション『銃器と装備、戦術戦技を専門家の視点から解説』の模様をレポートする。

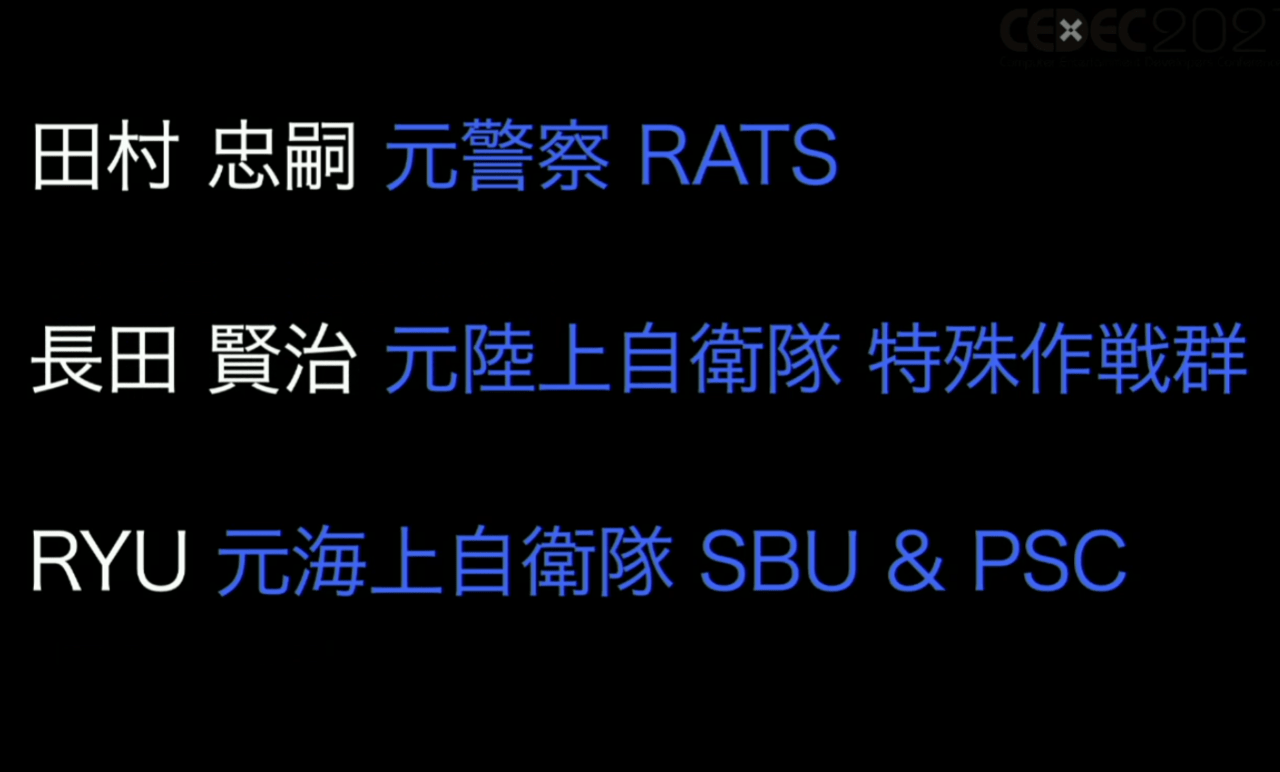

埼玉県警察「RATS」(警備部 機動戦術部隊)の元隊員であり、現在は『田村装備開発株式会社』の代表取締役を務める田村忠嗣氏をはじめ、元自衛官の長田賢治氏とRYU氏の3名を講演者に迎えた本セッション。

銃器の歴史や種類にくわえ、それらを活用した近代戦術、「リアリティのある演出」を行うために留意すべき点など、プロならではの知見に基づく貴重な解説が展開された講演の内容をお届けしたい。

|

取材・文/久田晴

銃器の歴史と分類を知ろう

各登壇者の自己紹介を経て、銃器の歴史や種類について概略を説明するRYU氏。9世紀前半の中国で火薬が発明されて以降、発射機構は徐々に進化を遂げ、18世紀に作られた「薬莢(カートリッジ)」によって現代につながる銃の原型が完成したと氏は述べる。

また、現代の銃器はハンドガン、ライフル、ショットガン、マシンガンの4種類に大きく分類される点も伝えられた。

|

装備品の選定に求められる条件

次にバトンを受けた田村氏は、リアリティの演出のために必要なポイントを順番に挙げていく。最初のトピックは「装備品の選定」。シーンに応じて装備品を選ぶ重要性が語られた。

装備はまず、目的に応じて最適なものを選ぶこと。そして部隊行動を取る場合には「他の隊員の迷惑にならないもの」という条件が付随する。

例えば部隊単位の隠密行動時には、音の出やすい装備を持っていくべきではない。さらに、任務を行う場所の気候や地面の状態、任務にかかる時間なども考慮して装備を選ぶ必要が生まれるという。

氏は実例として、軽く扱いやすい「カイデックス」という素材で作られたホルスターを取り上げ、「優秀ではあるが高い熱を受けると溶けてしまう」という難点を説明。そうした特性から気温が高い地域での任務には向かないため、ナイロン製の装備などで代用するのだと話す。

このほかにもベルトのバックルひとつを取っても、「泥を嚙みやすい地域で動く場合は金属よりも樹脂製が重宝する」など、現場を知る者ならではの観点からリアリティに迫る具体例が明らかにされた。

「リアル感」を支える意識とモーション

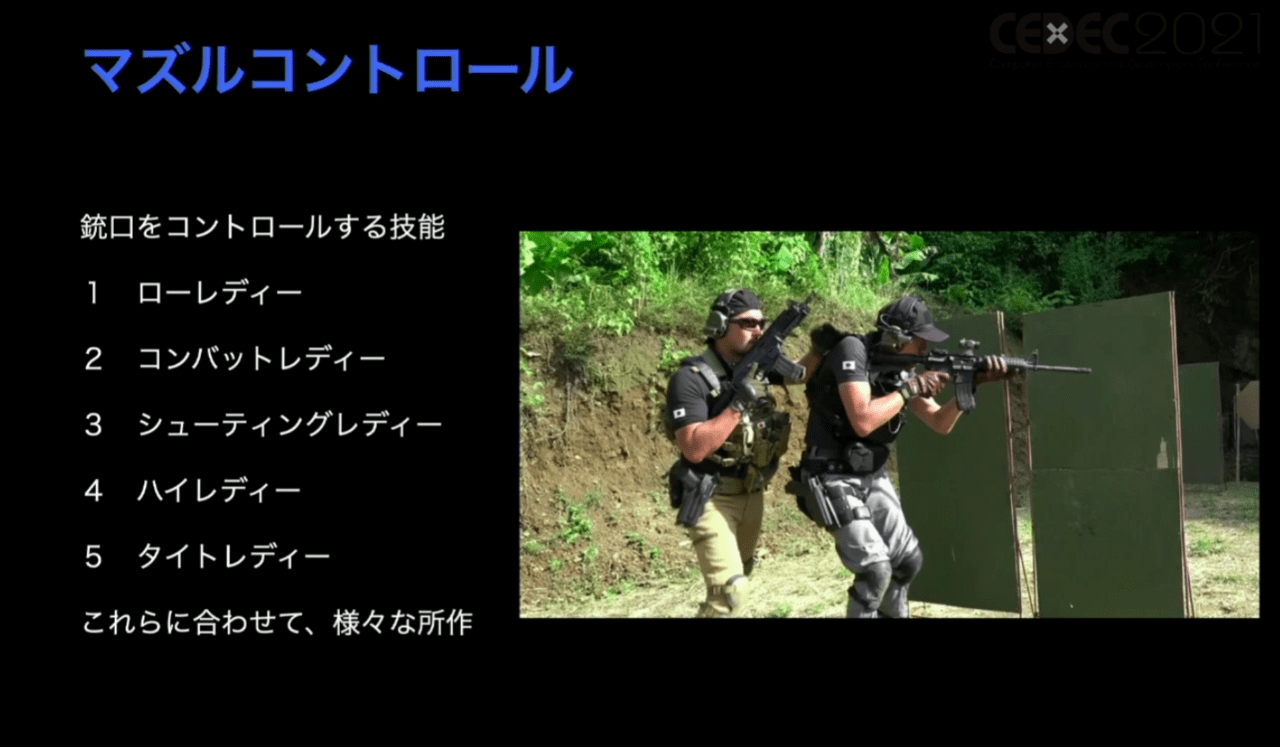

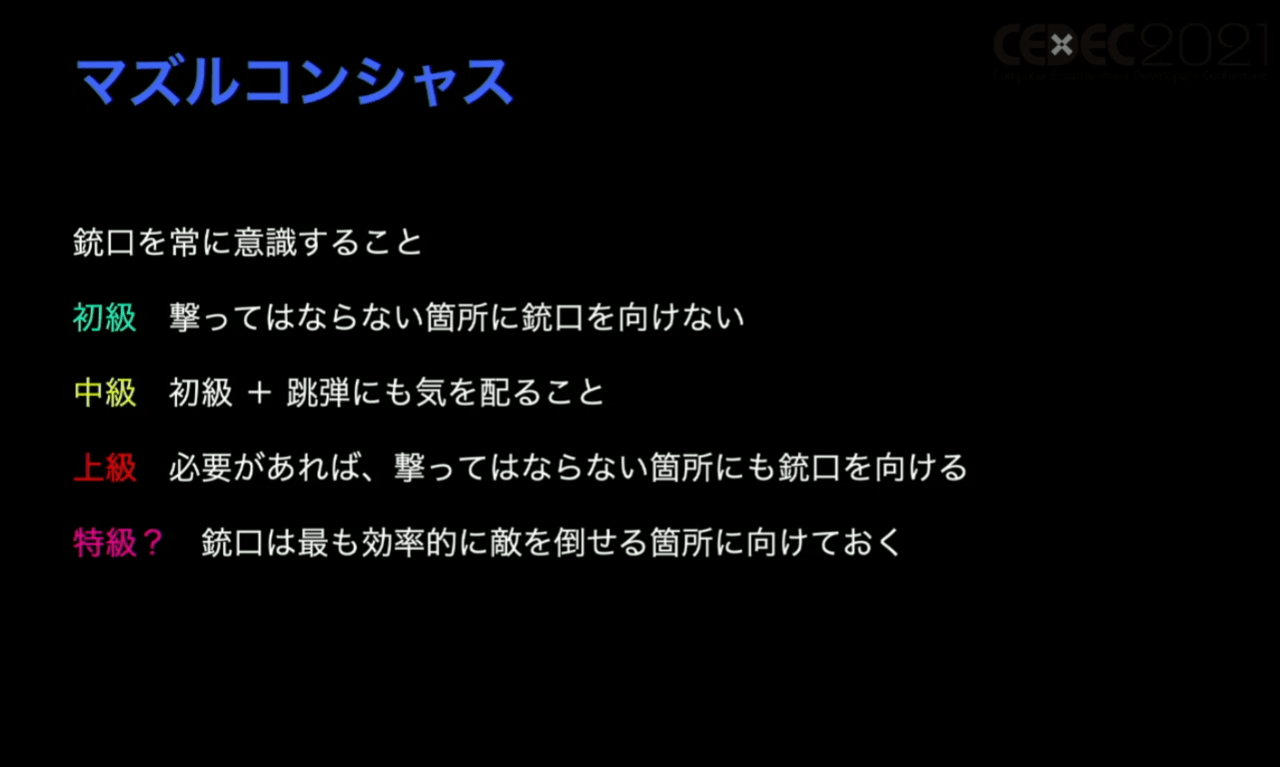

続いて、「実際に銃を持った人間の動き」を通じた説明が行われた。まずは基礎中の基礎として、銃口を味方に向けない「マズルコントロール」、そして常に銃口の向きを意識し続ける「マズルコンシャス」を解説。

|

|

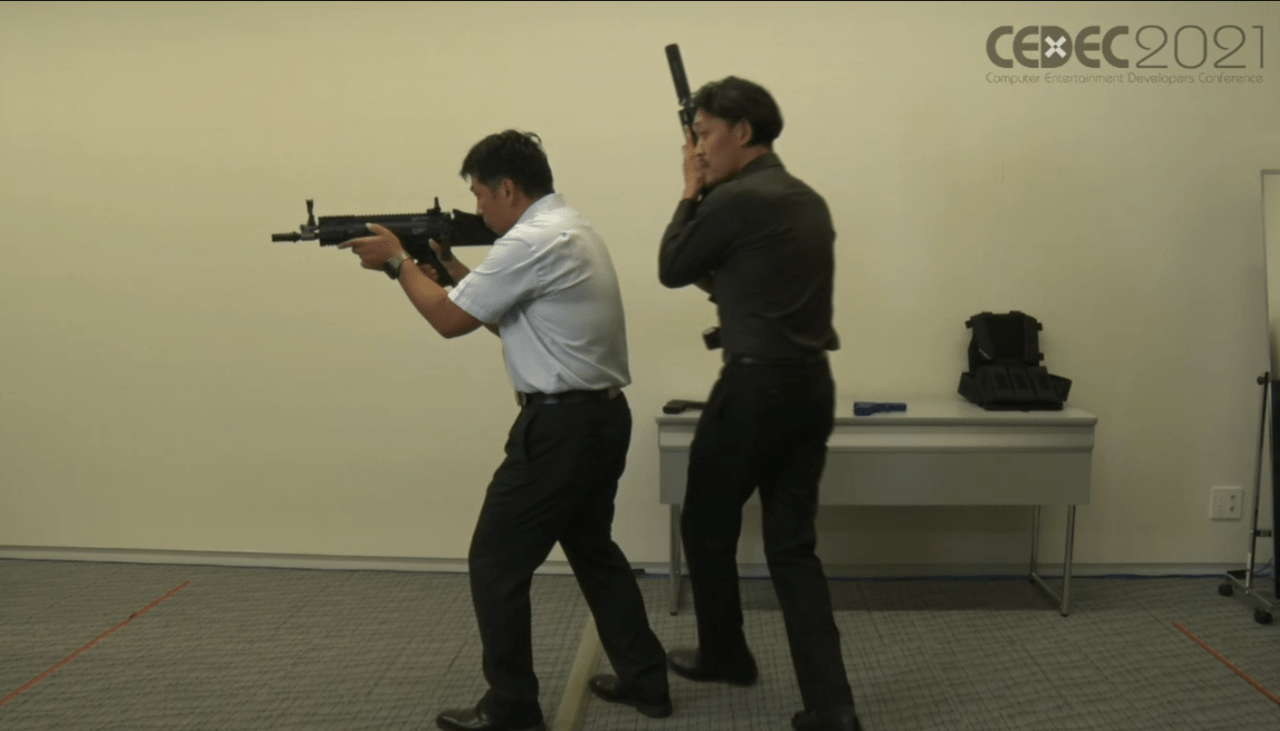

マズルコントロールの解説時には、実際に複数人で銃を構えた際の動きを実演。味方への誤射を避けるため銃口を正面から大きく外す「ローレディー」や「ハイレディー」、実際に発砲する状態の「シューティングレディー」とその準備状態である「コンバットレディー」、閉所で素早く動くための「タイトレディー」といったモーションの数々が披露された。

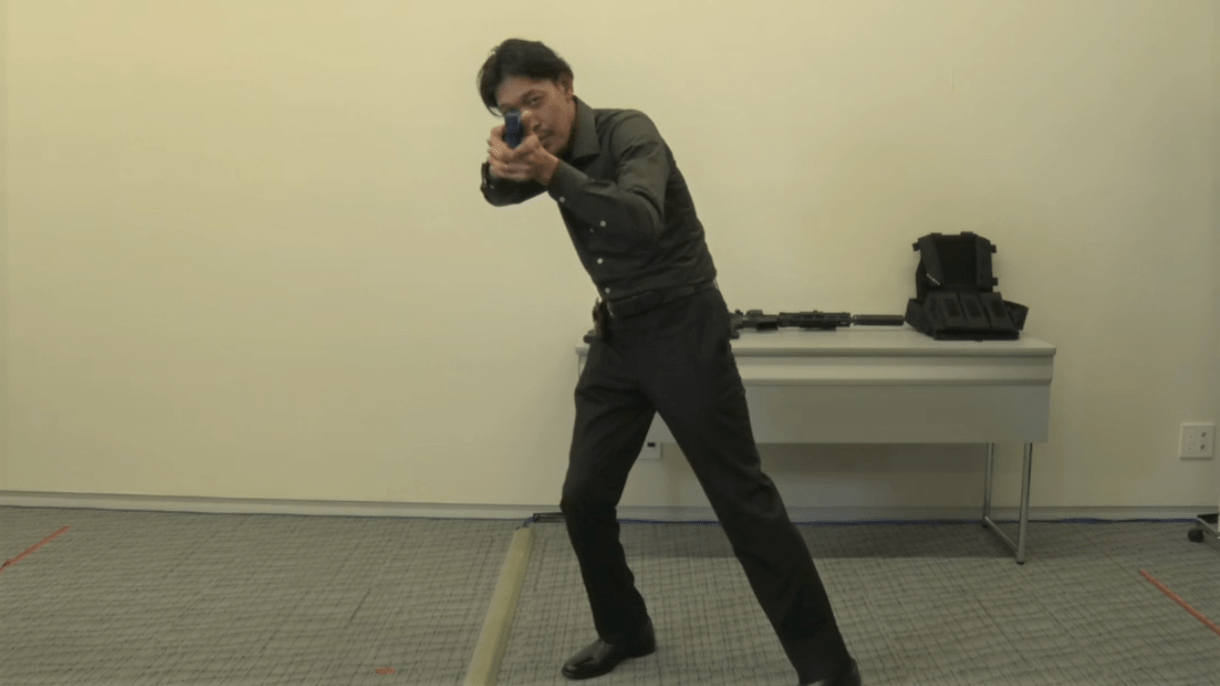

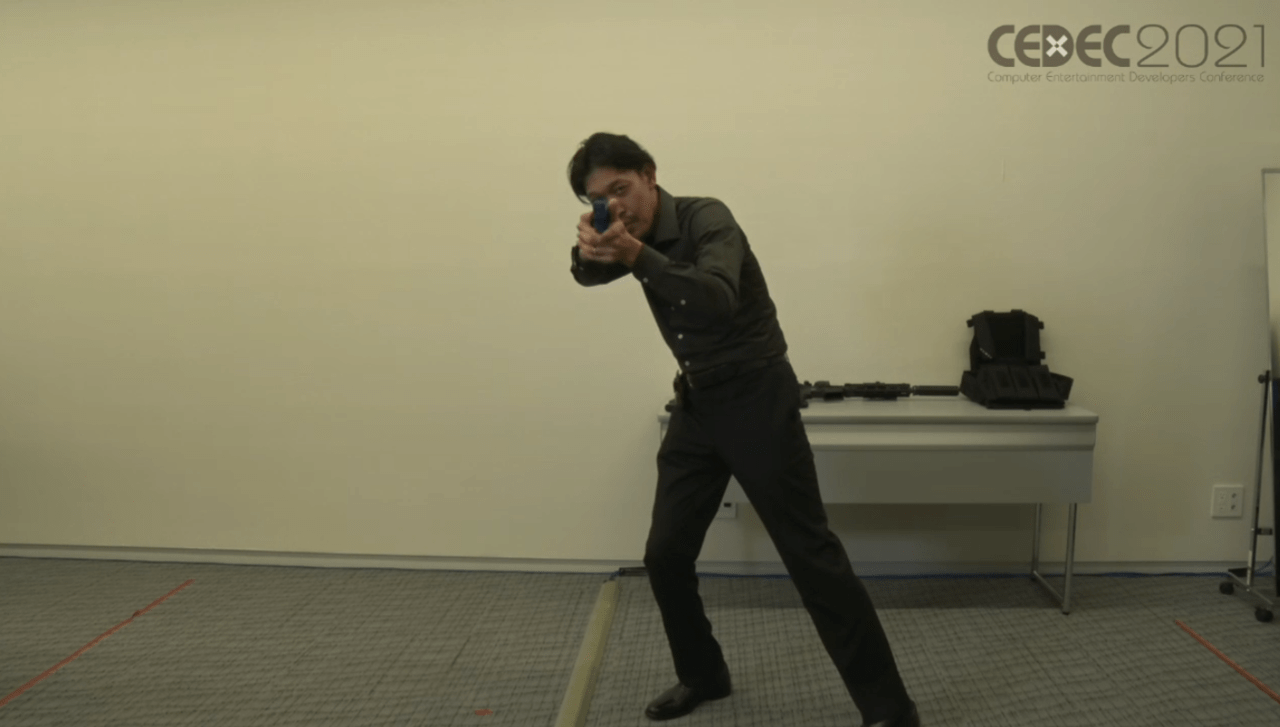

さらには、戦闘の現場で役立つ拳銃の構え方の実演も。物陰を利用して身体を隠す時に用いられる「ウィーバースタンス」や、物陰から出る場合などに使う、ボディーアーマーへの被弾を想定し正面を向いて構える「アイソセレススタンス」を紹介。

マズルコンシャスの解説では、「撃ってはいけないところ」に銃口を向けないという基本を身に着けたうえで、「敵を倒すことが最も安全につながる」という前提のもと、シチュエーションに応じて基本に反する行動を取れるのが上級者であるとされた。

また任務中、少しでも危険の可能性がある場合は、マインドセットを常に「イエロー」(警戒)の状態としている旨も伝えられた。意味のない会話や煙草を吸うといった振る舞いは、本来ではあり得ない行為だそうだ。

|

部隊戦術におけるリアリティ

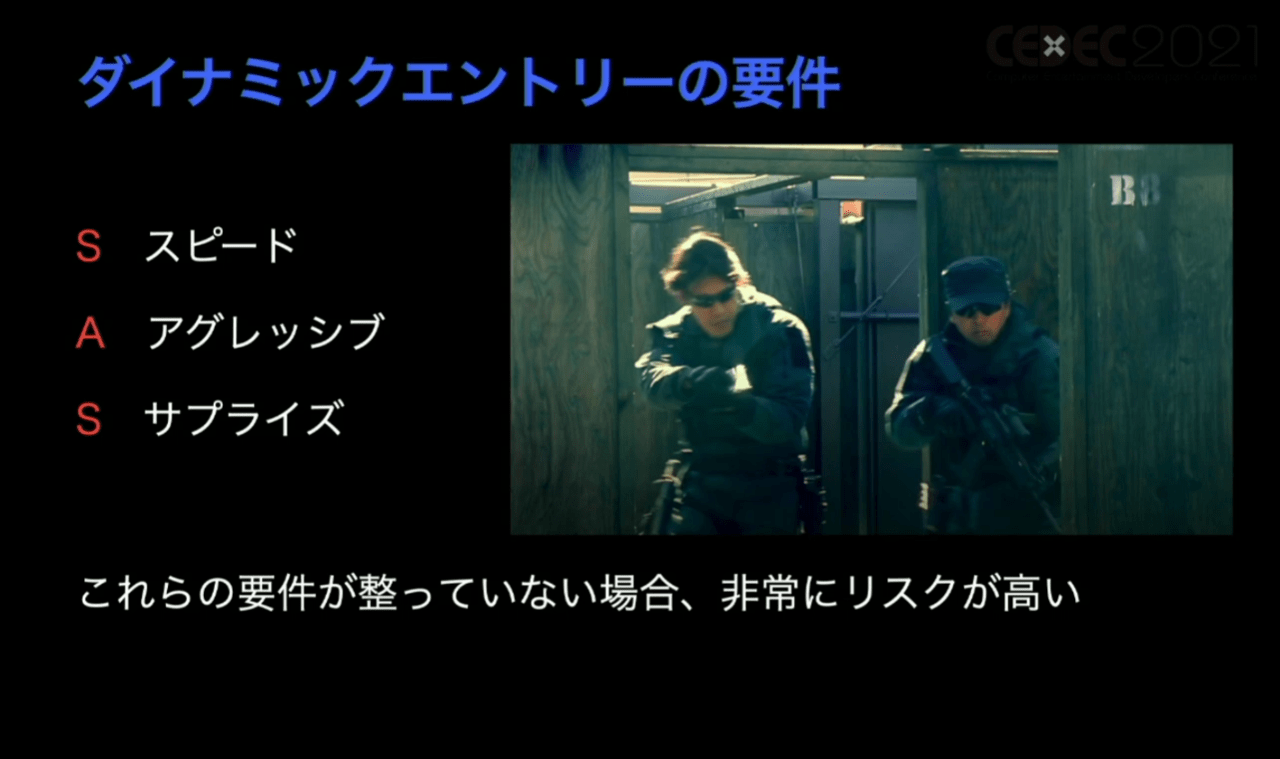

話題は部隊戦術の解説に及び、映画やゲームなどで用いられる機会の多い「ダイナミックエントリー」についての分析が行われた。「SAS(スピード、アグレッシブ、サプライズ)」と括られる3つの要件が満たされていない場合は非常にリスクの高い行動になるとのこと。

|

またSASを満たす手段として、音響手榴弾や閃光弾といった「DD(ディストラクション・デバイス)」の存在を紹介。閃光弾により行動が阻害される時間は“1.2秒間”であるとも明かされた。

この間隔は「実際に閃光弾を受けた」という田村氏の経験に基づくもの。1秒という時間はほんのわずかなものに思えるが、「認知、決断、行動」というフローで動く相手を「認知」の状態へとリセットすることが重要だと氏は語った。

|

続いて、「部隊の中でどのように意思疎通を図るか」という問いに焦点が当てられた。声を出せば相手に気づかれやすく、無線の場合も同様。緊迫した状況下ではハンドサインに意識を割くことさえ妨げとなるそうだ。そのため、味方の行動の意図を汲んだ「無言での連携の必要性」が強く訴えられた。

|

シーンに応じた3つの戦闘技術

その後、「CQC」、「CQB」、「MOUT」という3つの現代的な戦闘スタイルを取り上げ、それぞれの特徴について解説。

「CQC(Close Quarters Combat)」は合理性のみを求めた格闘戦。素手だけでなくナイフや拳銃などの武器を持った状況が想定され、自分と相手の装備に応じた戦い方が求められる。

|

「CQB(Close Quaters Battle)」は屋内などの狭い場所で行われる近距離戦闘を指す。必然的に敵との距離が近くなるため互いに位置を把握しやすく銃の命中率も上昇。プロと素人の差が埋まりやすい状況となる旨が説明された。

|

「MOUT(Military Operations on Urbanized Terrain)」は建物の集まる市街地での戦闘だ。CQBに比べて身を隠す場所が多く、危険な箇所が分かりづらいため、銃器に限定した戦いでは待ち構える側に非常に有利な働きを見せるとのこと。

|

総括

「どのような描写が創作の中でリアルを表現できるのか」という講演のメインテーマを受け、「危険箇所と部隊員の数」が鍵になると田村氏は語った。

すべての危険箇所に対応できる充分な数の部隊員がいるのならば「スムーズな行動を取る」。対応しきれない場合には、「隠密やスピードを意識した行動を描く」ことでリアリティの演出が可能になるという。

それらにくわえ、装備品の選び方や個々の所作、意識の運び方までを徹底した真に迫る「リアル感」こそが私たちの胸を強く打つのだ。

|

こうして講義は締め括られ、質疑応答も兼ねて銃を持った手を抑えられた時の対応や拳銃の正しい握り方など、いくつかの実演が行われた。

プロだからこそ見えてしまう「カッコ悪さ」を取り除くための、具体的なポイントが多く明かされた今回のセッション。もちろん創作である以上は演出を優先する場面も生じるが、やはり現代的な戦闘を描くのにリアリティの存在は欠かせない。

田村氏が取締役を務める『田村装備開発株式会社』ではプロフェッショナルとしての視点を活かし、制作における助言や指導などのサポートも引き受けているそうだ。

実際に銃を構え訓練を受けるのは、誰にでも与えられる機会ではない。そうした現実的な要素を扱う創作に深みを持たせるためには、田村氏のような「専門家の経験と言葉が重要な役割を果たす」ということを痛感させられたセッションだった。