筆者にとってはじめての『バトルフィールド』は『バトルフィールド4』だった。そして、最初に友人たちとボイスチャットを繋ぎながら遊んだゲームでもある。臨場感あふれる戦場の真ん中で、名前も知らない味方たちと助け合いながら戦った日々は忘れがたい思い出だ。

『バトルフィールド4』に限った話ではないが、敵を銃で撃つだけではないいろいろな楽しみ方ができた。強力なビークルの後ろについて、修理を進めるのもよし。倒れた味方を片っ端からAEDで蘇らせてもいい。修理用のバーナーで壁に落書きするのも楽しいし、ビルの屋上からひたすらスナイパーライフルのスコープを覗き込むのも一興と、その遊び方は非常に多岐にわたっていた。

時には真面目に連携し本気で勝利を目指し、時にはマイペースに好きな武器やガジェットで遊ぶ、その懐の広さと、気楽に遊べる雰囲気が好きで、発売から長い時間がたっても時々友人たちと遊んでいた。

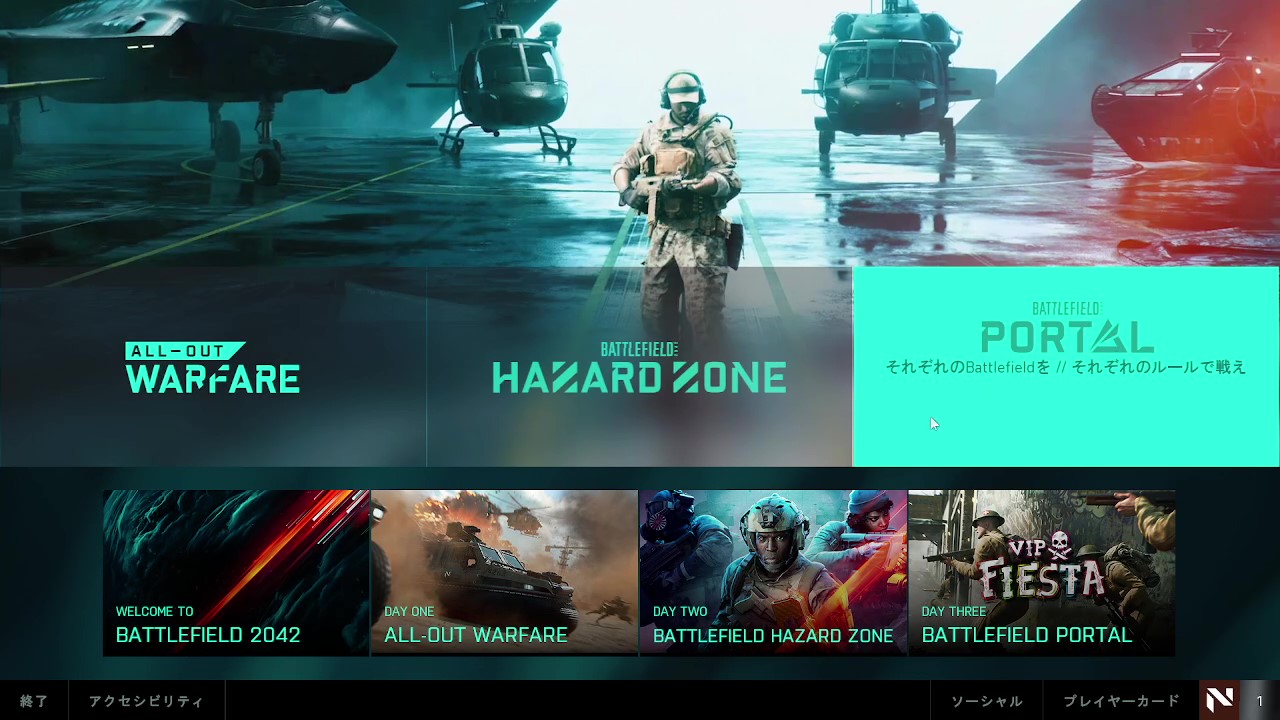

そして、きたる11月19日に発売される『バトルフィールド 2042』(以下、2042)も非常に懐の深いゲームだと感じた。伝統的なモードであるコンクエストやブレークスルーを遊べる「全面戦争」モード、分隊の仲間と協力し危険地帯からの生還を目指す「バトルフィールド・ハザードゾーン」、そして過去から現在にかけた『バトルフィールド』コンテンツを包括し、無限の体験を生み出す可能性を秘めた「バトルフィールド・ポータル」。それぞれがプレイヤーにまったく異なる遊び方を提供してくれる。

|

今回の先行プレイでは3日間にわたり、3つのモードすべてを体験することができた。もちろんそれぞれのプレイ時間は4時間程度のため、充分にかみ砕けなかった部分も多々ある。しかし、今回新たに採用されたシステムやモードが我々プレイヤーに与えてくれる、新しい刺激の可能性は存分に感じられたように思える。

プレイヤーの自由度を大きく高める新システム

『2042』を代表する要素と言えば、各プレイヤーが自由に選択できる「スペシャリスト」制だろう。今回の先行プレイでは正式サービス開始時から実装されている10人全員を実際にプレイすることができた。

もちろん、限られた時間の中でのプレイのため、そのすべてを理解できたとは言えない。が、スペシャリストの仕様からは近年の『バトルフィールド 1』や『バトルフィールド V』とは大きく異なるプレイフィールが得られた。

スペシャリストはグラップリングフックや、設置型のシールド、ハッキング端末など、それぞれが多彩な個性を持っている。誰を選ぶかは自由で、手に持つ銃やガジェットにも一切の制約がない。

先行プレイの時点で人気の高さを感じたのはグラップリングフックを扱う「マケイ」。手軽に高所へ移動できるのが強みで、攻めにも逃げにも使えるといった印象だ。また、コンクエストやブレークスルーで拠点を防衛する際には「ボリス」の設置できるタレットが非常に役に立つ。

くわえて盾を構えて先頭を務める「ドーザー」や、遠距離から味方を回復できる「マリア」など、戦闘の中で仲間のスペシャリストの長所を感じるタイミングは非常に多かった。

また、装備の自由が利く点も個人的には好感を持てた。戦車やヘリコプターといったビークルは強力な敵だが、兵科によって縛られていた近年の作品に比べると対戦車兵器や対空兵器を手に取りやすい。メインウェポンやアビリティを自由に選択できるため、自分好みの戦い方と戦況にあわせた動きを両立できるという点で非常にメリットを感じた。

一方、分隊の味方がどのような装備をしているのか、といった点は兵科で明確に分かれていた作品と比べると判断しにくい。今回の先行プレイでは分隊内でコミュニケーションを取れたため、役割を分担したり、時には特化させたりと連携を取ることができたが、いわゆる「野良」でプレイするときには負担に感じることもあるだろう。

しかし、それでもスペシャリストシステムと装備の選択肢の広さはプレイの幅を大きく広げてくれているのは間違いない。発売後にさまざまなプレイングが研究され、新たな戦術が産まれてくることにも期待が持てる。

もうひとつ『2042』の代表的なシステムとして、戦闘中にも装備品のアタッチメントを変更できる点が挙げられる。スコープを変更して対応する距離を選ぶことはもちろん、伏せるときにバイポッドを装着して射撃の安定性を増したり、弾薬やグレネードランチャーの種類を変更することも可能だ。

変更には多少の時間を要するので、とっさに付け替えるというプレイングは難しそうだが、分隊の味方やビークルと連携し、カバーできれば戦略の幅は大きく広がるような印象を受けた。

筆者はショットガンを持ち、近距離用の散弾と中距離まで届くスラグ弾を使い分けるプレイがとても気に入った。ショットセルをひとつずつ押し込んでいくモーションが、リロード中の緊張感を高めてくれる。正式サービス開始後には、ぜひオリジナルの戦法や戦術を考えて試してみて欲しい。

『バトルフィールド』伝統の大規模戦闘はこれまで以上に広く大きく

「コンクエスト」と「ブレークスルー」、先行プレイの1日目ではこちらのふたつのモードで遊んだ。どちらもこれまでの『バトルフィールド』で登場していたメジャーなルールだが、『2042』ならではの改良がくわえられている。

まず最大の特徴は機種を限定しているとはいえ、128人対戦に対応していることだろう。『バトルフィールド』の醍醐味とも言える壮大な“全面戦争”を描くうえで人数が増えるということは、シンプルながらも最高の進化だ。

『2042』では人数規模の拡大にあわせてマップもより拡張されており、かつ新たに「セクター」という単位が導入されている。各セクターは複数のコントロールポイント、いわゆる「旗」が設けられており、それらをすべて占拠することではじめてセクターを制圧でき、これらは勝敗へ大きくかかわる要素となる。

ブレークスルーでは、偶然防衛の側ばかりをプレイすることとなったため、攻撃側の感覚は今一つ掴み切れていない。が、セクターを奪われると次のセクターへ後退する、という仕様上、コントロールポイントが多いほど防衛側が有利になるように感じた。2つのコントロールポイントでは、片方が陥落すればあとは攻撃側が一点に集中できる。しかし、コントロールポイントが3つになると防衛側も「取り返す」アクションが行いやすくなる。

防衛時には上述の通り、セントリータレットを設置できる「ボリス」が非常に扱いやすかった。射角に入った敵を攻撃するだけでなく、マーキングもしてくれるので味方との連携も取りやすくなる。もちろん、死角をカバーしてくれるという運用でも優秀だ。

コンクエストでは、確保しているセクターの数が互いの出撃チケットの増減にかかわるため、セクター内のコントロールポイント同士での交戦が増えるような印象を受けた。ブレークスルーよりは兵力が分散するようなイメージだが、密接したコントロールポイント同士の戦闘は非常に激しく、分隊での連携が重要になるだろう。

ブレークスルーや後述の「ハザードゾーン」でも登場する要素であるビークルの投下要請がコンクエストでは特に嬉しい存在となる。かねてから広大だった『バトルフィールド』のマップがさらに広がっており、徒歩での移動は正直なところ面倒だ。要請によって、戦車とまではいかないものの、機銃のついた装甲車などを要請できるので分隊全員でスムーズにポイント間を移動しやすい。もちろん、マップに用意されたビークルを利用することも可能だ。

また、ビークルだけでなく四足歩行の自立戦闘ロボット「レンジャー」も要請可能。頼れる忠犬のような存在で、呼び出したプレイヤーの後についていき、自動で敵を探知して攻撃してくれる。偵察や待機など、簡単な命令にも対応している。

そして、これらふたつのモードで特にこだわりを感じたのは天候の要素だ。砂漠のマップでは砂嵐、都市のマップでは竜巻など、大型の気象要素が戦場をかき乱す。単に視界が悪くなるにとどまらず、レーダーやUI、無線通信のボイスにもノイズが混じるなど臨場感を高める演出が用意されていた。

竜巻には巻き込まれることもでき、吹っ飛ばされてコントロールを失った挙句、あらぬところに飛ばされる。パラシュートを開くことができるのでよほどマップ外の遠くへ飛ばされない限り死ぬことはなさそうだ。筆者は生身のほかホバークラフトでも突っ込んでみたが、見事にビークルごときりきり舞いをするはめになった。視界が極端に揺れ動くので、三半規管の強い人にのみおすすめしておきたい。

バトルロイヤル系とも一線を画した存在のバトルフィールド・ハザードゾーン

「バトルフィールド・ハザードゾーン」(以下、ハザードゾーン)はいい意味で『バトルフィールド』らしさの薄れたゲームモードだ。こちらについては『2042』ではじめて登場したモードであり、かつ発売が近づくまでそれほど情報も明かされなかったため、基本的なシステムから振り返りながら紹介していきたいと思う。

主体となるのは4人で1組のスクワッド、このモードで「味方」と呼べるのは分隊員だけだ。フィールドに存在するほかのプレイヤーや、NPCはすべて敵である。こう書くとNPCの紛れたバトルロイヤル形式のように映るかもしれないが、少し異なる。ハザードゾーンではキルはさほど重要ではない。重要なのはマップのあちこちに投下される「データディスク」を回収し、「生きて帰る」ことだ。

マップに散らばったデータディスクは、専用のガジェットを使うことでおよその位置を特定できる。ここでひとつポイントになるのが、ほかの分隊が回収し、持ち歩いているデータディスクもスキャンできるという点だ。つまり、データディスクを持ち歩いている限り自分の位置は露見していると考えた方が良い。もちろん倒されてしまえばデータディスクは奪われる。

そして、生きて帰るチャンスは1マッチに2回しか訪れない。これはマッチに参加したすべての分隊であわせて2回、つまり最大でも2分隊のみが無事に帰還できるということだ。戦闘の様相によっては、ひとつの分隊も帰還できない可能性もある。

生きて帰ることは非常に難しい。筆者の分隊は健闘もむなしく、一度の生還も果たせなかった。単にデータディスクをめぐった戦闘で敗北することもあれば、NPC部隊に足止めを食らって時間内に回収地点にたどりつけなかったこともある。また、回収地点での複数部隊が入り乱れる戦闘で全滅してしまったこともあった。

回収場所は全分隊に通達されるので、紛れもない激戦区となる。激しい戦闘が起こっていると判断した場合、2回目の回収で撤退することも有効だ。腕に自信があるならば、混戦の中で他分隊を撃滅し、ありったけのデータディスクを奪い去っていくのも一興だろう。

戦闘中のNPC、プレイヤーのキルは仮に全滅してしまっても「ブラックマーケット」の通貨として手元に得られる。もちろん、データディスクを回収して帰ってきた場合はその分のボーナスも得られるようだ。

これらの通貨ではマッチに持ち込む銃やガジェットを購入することができる。最低限の銃や、データディスクを探すデバイスは無料で使うことが可能だ。とはいえ、購入した装備であればNPCやプレイヤーのキルがはるかに容易くなるので、“元を取る”ことを狙いながら積極的に購入していくといいだろう。

ほか、生存の確率を大きく上げる要素として「アップリンク」による支援の存在が挙げられる。特定の端末にインタラクトすることで、コンクエストなどでも登場したビークル、レンジャーの要請が可能になる。

ランダムで決定される回収地点へ素早く移動するのに装甲車両は非常に頼もしい存在になる。対車両兵器を持たないNPC部隊程度なら、スピードと装甲で簡単に逃げきれてしまえる。また、いたるところに敵が潜むこのモードではレンジャーの頼もしさも倍増。索敵、攻撃、おとりなどを務める“5人目の隊員”のような頼れる相棒になってくれる。あまりに頼りにしすぎたため、車に乗せていけない時には悲しさまで覚えた。

ハザードゾーンはまだまだ奥が深く、数時間程度のプレイでは分からなかったことも多い。普段の大規模戦闘を遊べる『バトルフィールド』とはかけ離れているし、『エーペックス・レジェンズ』のようなバトルロイヤル系のタイトルとも一線を画した存在だ。プレイするまでは『Escape from Tarkov』のようなイメージも抱いていたが、あれほどのシビアさは感じない。1マッチも長くて15分程度と気軽に遊べるうえ、例え死んでしまっても道中でのキルからはリターンを得られる。

不安点としては、マップやスペシャリストの研究を進め、お金もたっぷりと貯め込んだ上級プレイヤーに新規プレイヤーが太刀打ちできるのか、という点だ。また、生還を目指すにはチームで戦略をしっかりと立てて行動しなければならない点も「野良」で遊ぶプレイヤーには少々荷が重いかもしれない。

バトルフィールド・ポータルに感じる歴史と夢

最後に紹介する「バトルフィールド・ポータル」(以下、ポータル)は非常にクリエイティブな、夢のあふれるゲームモードだ。ゲームモード、という表現も少し適さないかもしれない。「バトルフィールドにこんなモードが欲しい」という夢を現実に作り出せるツール、といっても過言ではないだろう。

ポータルでは、用意されたマップや兵器、装備などから自由に選択し、自分の望むゲーム体験を作り出せる。ルールやプレイ人数、マップのローテーションはもちろん、各プレイヤーの移動速度やヘッドショットによるダメージ量の調整、ミニマップのオンオフといったHUDの設定、そしてAIの設定など、非常に細かくいじることが可能だ。

先行プレイではあらかじめこちらのエディタで作られたいくつかのモードをプレイ。VIPをキルすることでのみポイントが加算される特殊なチームデスマッチや、5回ジャンプすることで弾数が回復するロケットランチャーのみのフリーフォーオールなど、ユニークな体験を味わうことができた。

また、目玉要素として『バトルフィールド 1942』、『バトルフィールド: バッドカンパニー2』、『バトルフィールド 3』から兵器やマップが登場している。筆者は前述のとおり『バトルフィールド 4』からはじめたプレイヤーなので懐かしさこそ薄いが、『2042』とまったく異なるプレイフィールを手軽に得られることはとても魅力的に感じた。

マップも兵器も、現代のグラフィックにあわせて非常に美しく描かれており、このモードだけでゲーム1本になってもおかしくないと思えるほど。かつ、この過去作品たちの要素も取り入れて自分好みのゲームモードを作り出せるというのだから、歴戦の『バトルフィールド』ファンにはたまらないものだろう。

ポータルからは『バトルフィールド』シリーズの“過去”と“未来”を同時に感じることができた。クラシックな『バトルフィールド』体験を現代のグラフィックで味わうのも楽しいし、自分でエディットしたゲームモードを全世界のプレイヤーと共有できるという点は、まさに現代だからこそ可能になったことだろう。ストリーマーをはじめとする、発信力の高いプレイヤーとの親和性も感じさせる。

エディタによるゲームの味付けはプログラミングの教材のようなUIで構成されており、視覚的に構造を掴みやすいデザインとなっている。もちろん手の込んだ作品を作ることは簡単ではないだろうが、『バトルフィールド』の巨大なコミュニティからは面白いゲームを作り出すプレイヤーが産まれてくるに違いない。

新たな潮流も感じる『2042』の挑戦的な姿勢

『2042』はこれまでの『バトルフィールド』を振り返る役割を果たしつつ、挑戦的な新システムをいくつも取り入れ、進化を狙った作品のように思える。ハザードゾーンやポータルのようなモードにせよ、スペシャリスト制のようなシステム面にせよ、今後の『バトルフィールド』シリーズの歴史において重要な意味を持つことが予想される。

何よりもプレイヤーの遊びの幅は広く、おかしな言葉だが“戦場での自由度”の高さを感じた。敵に立ち向かい、スピーディにエイムを競うようなFPSももちろん楽しく、素晴らしいものだが、戦車の後ろで修理し続けるFPSもまた素晴らしい。

戦場で蘇生や回復に従事するのも、盾を構えて最前線へ突撃するのも、戦車をひたすら直すのも、双眼鏡でスポットし続けるのも、誰でもいつでも始められる。公式ルールが気に入らなければ自分で作ることもできる。『2042』では、その日のその時間にやりたいことをやらせてくれるFPS体験が待っている。

3つの主要なモードはそれぞれまったく別のゲーム性を持つが、共通しているのはプレイヤー同士でのコミュニケーションに多くが託されている点だ。

スペシャリスト制の特徴や、ハザードゾーンの紹介では「野良」プレイヤーの負担について触れたが、ゲーム全体を通してみてもコミュニティで主導して楽しんでほしい、という意図が随所に見られる。ポータルの仕様などはその最たるものだ。

当たり前にオンラインでのボイスチャットができ、ひとつのゲーム配信に視聴者が何十万人と集まる時代にあわせて『バトルフィールド』も進化したと言えるだろう。『フォートナイト』のクリエイティブモードや『オーバーウォッチ』のワークショップなどもあわせて、PvP方式のシューターでユーザーが自らゲームを開拓していくような流れの強まりを感じさせる。

『2042』の遊び方はまさに無限大だ。多くの味方と肩を並べ戦場の風を感じる刺激も、緊張感あふれるハザードゾーンに潜り続ける刺激も、どちらも『2042』というひとつのゲームタイトルを構成するのに欠かせないものとなっている。

そして、ポータルで無数のプレイヤーの手から産み落とされる新たなゲームモードたちも、唯一無二のプレイ体験として『バトルフィールド』の歴史の1ページに刻まれることだろう。数えきれないほどのプレイヤーが集まり、それぞれの自由な遊び方によって彩られる『2042』を見られる日がとても楽しみだ。