「ゲームが変えた日本語」、今回のテーマは「スタートボタン」だ。“「PUSH(またはPRESS) START BUTTON」と表示されるタイトル画面”は、お定まりの様式として、ビデオゲームを題材にした漫画やイラスト・映像作品でもしばしば使われてきた。もともとはアーケードのビデオゲームに始まり、1980年代後半以降、ファミコンを筆頭とする家庭用ゲーム機によって大きく広まったものだ。

しかしもはや、これは懐古の対象になってしまったと言わざるを得ない。新作ゲームでこの表示が見られるとすれば、復刻ゲーム機やレトロ調のもの、そしてゲームセンターのいわゆる汎用筐体向けの作品くらいだろう。

なにしろ昨今の家庭用ゲーム機の標準コントローラーからは、スタートボタンが次々と消えている。据置型では2006年発売の「Wii」【※】、そして2014年発売(日本市場)の「プレイステーション4」と「Xbox One」以降が該当する。

一方でサードパーティー製の、パソコンにも対応するようなコントローラーには、まだスタートボタンを備えるものも見受けられる。ただこれは、マイクロソフトが2005年発売の「Xbox 360」用のコントローラーをWindowsで使えるようにした際のボタン名が、そのまま残っているにすぎない。

※2012年発売の「Wii U」付属の「Wii U GamePad」では、「+」ボタンに「START」、「−」ボタンに「SELECT」と付記されている。

携帯型ゲーム機では、任天堂が2011年から展開した「ニンテンドー3DS」の世代までスタートボタンが残っていた。これは「ゲームボーイアドバンス」以降の任天堂製品が、いずれもひとつ前の世代の機種とのソフトの互換性を保ったという事情も大きい。しかしこちらも2017年発売の「Nintendo Switch」の台頭により、スタートボタンの存在感は急速に薄れることになった。

これらの動きの背景のひとつとして、そもそもスタートボタンのない携帯電話やスマートフォン、つまりモバイルゲームの市場の台頭を挙げることもできるだろう。もっとも、それらのせいにするのはおかしいとの意見もあるかもしれない。家庭用ゲーム機でも、モバイルゲームの隆盛より前から、スタート以外のボタンでもゲームを始められる作品がかなりあったのは確かだ。

するとスタートボタンは、もっと早くになくなってしかるべきだったのか。進化を続けるゲーム機に、盲腸のように残り続けただけなのだろうか? 今回はこの点を探っていくことにしよう。

文/タイニーP

ファミコンのスタートボタンが押しにくいのは“狙いどおり”!?

日本の家庭用ゲーム機におけるコントローラーの基本を確立したのが、1983年発売のファミコンであることには、まず異論はないだろう。十字ボタンひとつに操作ボタンふたつ、そしてセレクトボタンとスタートボタンを横長にまとめたスタイルは、たちまちのうちに“事実上の標準”の座に収まった。

パソコンの周辺機器ですら、ファミコンブームが如実に反映されている。レバー1本とボタン1〜2個を装備した「ジョイスティック」が当然だったのが、1985年ごろからは左側に方向ボタン、右側にボタン2個を配した横長の板状の製品が台頭。1989年から富士通が展開した「FMタウンズ」シリーズに至っては、「セレクト」と「ラン(スタートに相当)」のボタンまで備えるゲームコントローラーを標準添付させた。とはいえこのようなパソコンはかなり例外的で、パソコンゲームに限っては、「スタートするときはスタートボタンを押す」慣習が根づくには至っていない。

一方家庭用ゲーム機には、ファミコンの影響がよりストレートに表れた。もっともわかりやすい例が、1987年登場の「PCエンジン」のコントローラーだ。ボタンの名称こそ変えているが、配置はしっかりファミコンを踏襲している。

ただよく見比べると、大きく異なる点がひとつある。ファミコンではセレクト・スタート両ボタンの周囲が凹んでいるのに対し、PCエンジン以降ではそうなっていない。この部分に関してファミコンが“標準”にならなかったのは、ボタンがやや押しにくかったからだろう。

しかしこれは、そもそものデザインの狙いどおりだったはずだ。つまりファミコンでは、セレクトやスタートのボタンがわざと押しにくくされていたと考えられる。その事情を説明するには、アーケードの、しかもビデオゲーム登場以前のゲーム機にまで話をさかのぼるのがよさそうだ。

スタートボタンが“珍しかった”アーケードゲーム

1960年代までのアーケードゲーム機を見てみると、スタートボタンはあるのが当然とはとても言えなかった。コインを入れることで直接ゲーム開始となるものが、かなりの割合であったからだ。スタートボタンがあるのは、主にひとりプレイとふたりプレイを機械側で区別する必要があるものや、ふたりで競争するドライブゲームなどだった。

ドライブゲームでもひとりプレイ専用であれば、コイン投入で即ゲームが始まってもよさそうだが、プレイヤーにとっては少々せわしない感もある。そのため動作が始まってから数秒間は、スコアやミスのカウントを行わないものもあった。代表的な例が、関西精機製作所が1950年代末に開発したロングセラー『ミニドライブ』だ。

ピンボール機も、特にひとりプレイに関しては、コインを入れるだけでよいものが多かった。ただこのようなゲーム機でも、「リプレイボタン」は早くから広まっている。これは高得点などのご褒美としての再プレイや、1コインで2回以上プレイできる設定の際に使われたものだ。機構的には、条件を満たしている場合に限ってコイン投入とほぼ同等のトリガーを発生させるボタンで、たいていはコイン投入口のそばに配置されていた。

※ウィリアムズ社の1967年のピンボール『Beat Time』。前面のコイン投入口の左にある赤いボタンがリプレイボタン。

このリプレイを含め、コイン投入に準ずる「価値」のことを「クレジット」と呼ぶ。多くのピンボール機では、得点などを表示するバックグラスに、クレジットの数を表示する窓も設けられていた。またそのほかのゲーム機の場合、リプレイボタンのそばにあるランプの点灯で、クレジットの残りを示すこともあった。

ところでここまでの説明で、リプレイボタンの機能がスタートボタンに非常に近いことはおわかりだろう。コイン投入もリプレイ獲得と同じくクレジットを増やすのみとして、ゲーム開始のトリガーはボタンが一手に担う形にすれば、実質的にはスタートボタンと変わりない。

そのような実例のひとつが、シカゴコイン(のちのスターン社)が1969年に発売したドライブゲーム『Speedway』だ。これは前年に関西精機が発売した『インディ500』のライセンスを受けたもので、基本的な内容はほとんど同じ。ただ『インディ500』は、『ミニドライブ』のようにコイン投入だけでゲームが始まり、リプレイボタンは条件を満たさなければ反応しない。これに対し『Speedway』は、コイン投入ではクレジットランプが点灯するのみで、ゲーム開始にはさらに「クレジットボタン」を押す必要があった。

同時期のピンボールでは、単にリプレイボタンをクレジットボタンと言い換えただけの例もあったようだ。しかし1970年代末までの間に、有力企業の多くの製品が『Speedway』と同様、ゲーム開始には必ずクレジットボタンを押すスタイルを採用するようになる。

アタリが広めた業務用ビデオゲームのスタートボタン

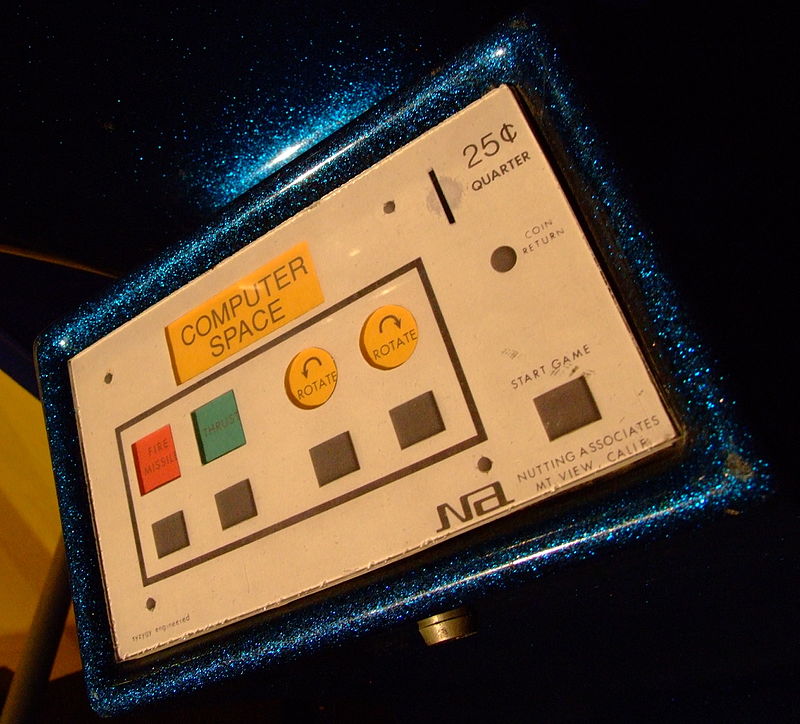

1980年代のアーケードでは、ピンボールのクレジットボタンの名称が次第にスタートボタンへと変わってゆくが、これにはビデオゲームの隆盛も少なからず影響したと考えられる。ビデオゲームが北米を起点にアーケードに進出してきたのは、1970年代のこと。1971年登場のナッティングアソシエイツの『コンピュータースペース』には、「START GAME」と書かれたボタンが備えられていた。

その開発を主導したノラン・ブッシュネル氏は翌年アタリ社を創業し、『ポン』を発売してヒットを収める。この『ポン』は、操作が複雑だった『コンピュータースペース』の反省もあってか、ふたりのプレイヤー各々がラケット(パドル)を動かすツマミが一対あるだけという明快さだった。つまり、スタートボタンはなかった。

ただ、これはアタリ初期のビデオゲーム機の中ではどちらかと言えば例外的だったようで、次作の『Space Race』を皮切りに、続々とスタートボタンが装備された【※】。そして遅くとも1975年の『Crash ‘N Score』の時点で、ひとりプレイ用とふたりプレイ用のスタートボタンを備え、それらがクレジットの数に応じて光るようになった。

※なおアタリは1970年代後半にピンボール機の製造にも乗り出したが、それらでもクレジットボタンではなく「START pushbutton(スタート用の押しボタン)」と呼んでいる。

これは翌1976年の『ブレイクアウト』でも採用されている。その大ヒットと、「ブロック崩し」と総称された模倣品・類似品が、「スタートボタンふたつ」のスタイルを急速に広めた【※】。これはもちろん、『スペースインベーダー』にも引き継がれている。そして1979年前半に日本中を騒がせた「インベーダーブーム」を経て、スタートボタンは業務用ビデオゲーム機にあって当然のものとなったわけだ。

※「光るスタートボタン」はコストがかかることもあってか、特に模倣品・類似品では必ずしも採用されなかった。

言い換えれば業務用ビデオゲームでも、アタリ以外の黎明期の製品については、コイン投入だけでゲームが始まるものも多かった。タイトーなど、コイン式ゲーム機をすでに手掛けていた企業は、そのスタイルをそのままビデオゲームに持ち込むケースが少なくなかったと考えられる。

ではなぜ、アタリの業務用ビデオゲームが早くからスタートボタンを採用したのか。もちろん、アタリが新興企業だったことも要因のひとつに違いない。加えてブッシュネル氏が、『コンピュータースペース』を手掛ける以前からコンピューターゲームに関わっていたことも、関係がありそうだ。

『コンピュータースペース』はもともと、ブッシュネル氏がユタ大学の学生時代に触れていた『スペースウォー!』を模して開発されたものだった。『スペースウォー!』は1960年代に北米数十ヵ所で使われていたコンピューター「PDP-1」向けに、マサチューセッツ工科大学の学生たちが開発したゲームだ。ブッシュネル氏はユタ大学のPDP-1を使って、自分でもゲームのプログラムを開発したと、インタビューなどでたびたび述べている。

※アメリカ・カリフォルニア州のコンピューター歴史博物館で展示されているPDP-1。『スペースウォー!』の実行には右の机に載っているCRTディスプレイが必要だった。

こういった非商用のコンピューターゲームは、コイン投入とは無縁だ。するとゲーム開始のトリガーは、キーボードからの何らかのコマンドの入力、あるいはボタンやスイッチの操作とならざるを得ない。これをベースにした『コンピュータースペース』がゲーム開始をスタートボタンで行う形になったのも、それほど不思議ではないだろう。

「操作ボタンでスタート」が広まらなかったアーケード

もっとも電気的には、スタートボタンとゲーム中の通常の操作を行うためのボタンとに、違いがあるわけではない。すると考えかたを一歩進めて、操作ボタンでゲームを開始させるようにするのも、さほど難しくなさそうに感じられるかもしれない。しかしこのようなスタイルは、少なくとも1990年代までのゲームセンターにはあまり広まらなかった。

その理由は、大きく分けてふたつあると考えられる。まずひとつは、CPU(マイクロプロセッサー)が広まる前、エレメカ(電気・機械仕掛け)や配線による論理回路では、「ボタンの機能はハードウェアで決まる」ものだったからだ。

たとえばピンボールの場合、ボールを打ち返すフリッパーのボタンはゲーム中以外に機能すべきではないし、リプレイボタンも条件を満たしていないときに反応しては困る。そのためには相応のコストを割いて、状態により有効・無効を切り替えるための回路や機構を作り込むことが必要だった。

もしひとつのボタンに、条件によって複数の機能を与えようとするなら、複雑さは足し算や掛け算以上に増大しかねない。それにしたがってコストも、またトラブルの発生率も上がってしまう。そのためゲーム機に限らず、よほどの必要性やメリットがない限り、「ひとつのボタンにはひとつの機能」とするのが定石だった。この影響が、1980年代に入るころまでのアーケードゲーム機には残っていたわけだ。

一方そのあと、アーケードゲーム機にCPUが採用されるのが当然になってからについては、また別の理由もある。それを説明するには、実際に操作ボタンを押してゲームスタートになっているケースを見ていくほうが早道だろう。1980年代のビデオゲーム機では、たとえば任天堂の『パンチアウト』(1984年)やアタリの『ガントレット』(1985年)が該当する。

実はこれらには、先に触れた『ポン』との共通点がある。『ポン』はふたりプレイ専用、『パンチアウト』はひとりプレイ専用だ。そして『ガントレット』は、4人のキャラクターそれぞれに対応するコイン投入口があり、どのキャラクターでもゲームを始められるし、途中参加も可能になっている。

※ナムコが1986年から販売した『ガントレット』日本版筐体のコントロールパネル。「MAGIC」ボタンがスタートボタンを兼ねる。

つまりいずれも、最初に「何人で遊ぶか」を指定する必要がない。ふたりプレイのつもりなのにひとりプレイでスタートしてしまった、というようなミスを考慮する必要がないわけだ。これを踏まえると、同時期の大多数のビデオゲームがスタートボタンをゲーム中の操作と切り離していたのは、誤って押すのを防ぐ効果を期待したためと考えられる。

ここまでに述べたように、アーケードゲーム機でゲームをスタートすれば、当然クレジットが減る。言い換えれば、この操作はコイン投入に準ずる価値の使用・消費そのものだ。その部分のトラブルを減らすことが、運営業者にとって重要なのは容易に想像できるだろう。スタートボタンがしばしば通常の操作ボタンより小さかったり、バネが硬めになっていたりするのも、やはり誤操作防止の意味あいが含まれると見ていい。