セガのレジェンドコンポーザーが登場!:「ゲーム音楽:ライブの原点を振り返る」

第二部:トーク&コンサート:デジタルゲームから生まれた新しい音楽文化

「デジタルゲームから生まれた新しい音楽文化」と題した本シンポジウムの第二部は、超有名ゲームコンポーザーやアーティストによるライブを交えた「ゲーム音楽:ライブの原点を振り返る」と「Chiptune」の2つのテーマで行われた。

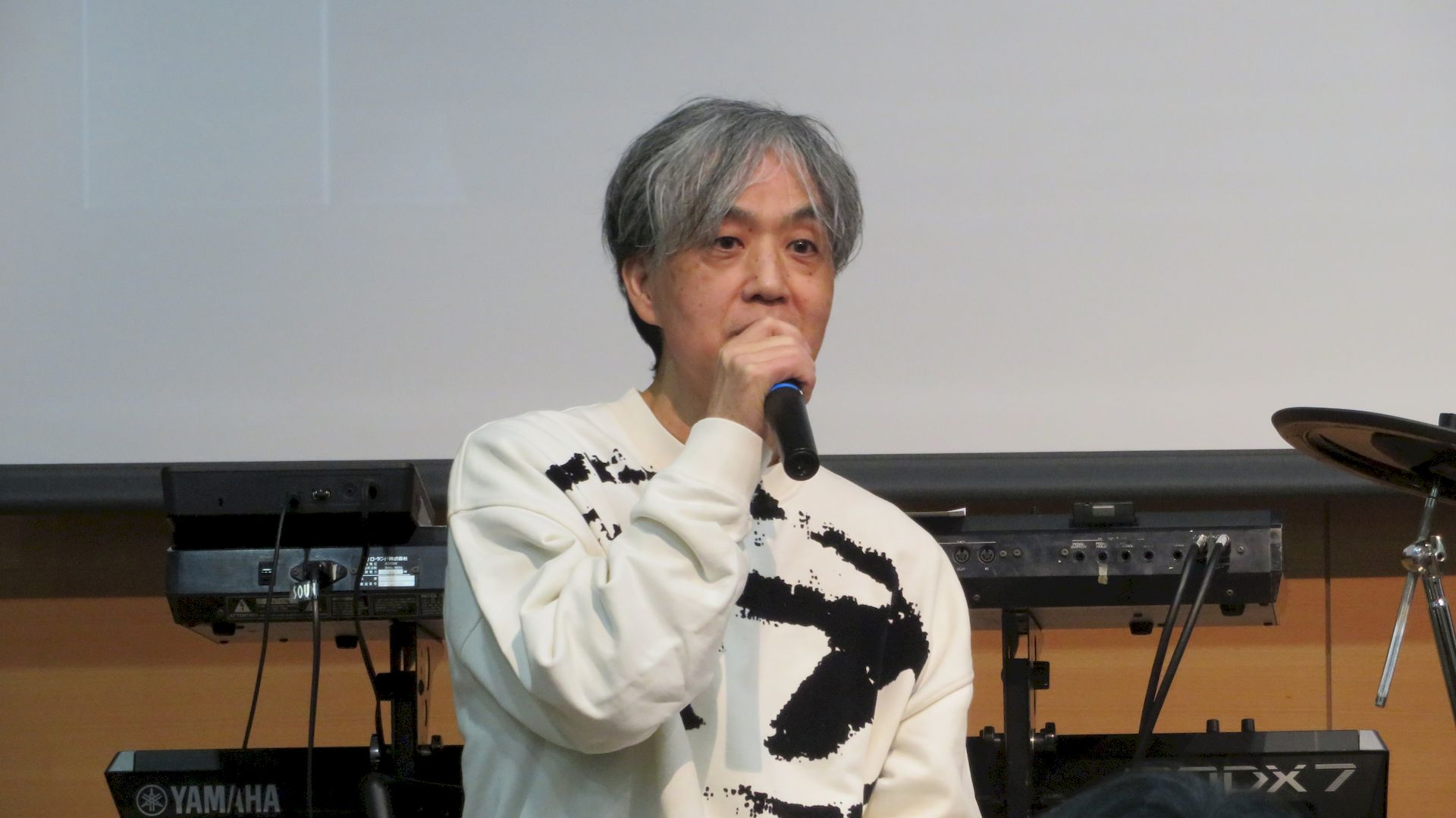

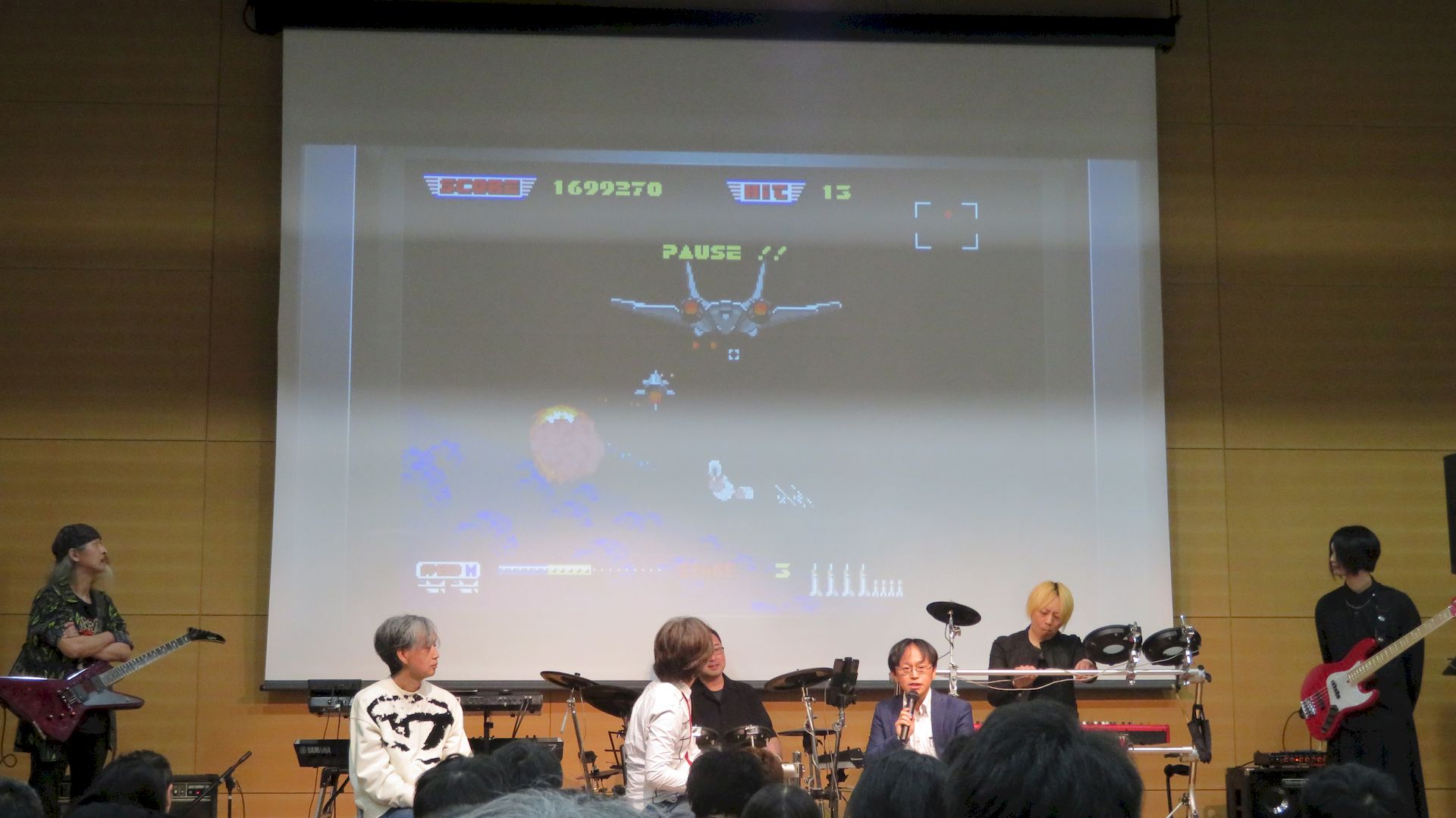

「ゲーム音楽:ライブの原点を振り返る」には、山上氏とhally氏、セガの「Hiro師匠」こと川口博史氏(Kb.)、80~90年代にかけて活動した同社の公認バンド、S.S.T.BANDの元メンバー飯島丈治氏(Gt.)、東京アクティブNEETs(紅維流星氏(Arr/Kb.)/ショボン氏(Dr.)/日高真夢氏(Sup.Bs.))の皆さんが登場した。

Hiro師匠は『ハングオン』『ファンタジーゾーン』をはじめ、歴代のセガ有名タイトルの作曲を多数手掛けただけでなく、「世界初のゲームミュージック・ライブ・バンド」を標榜したS.S.T.BANDのメンバーとしてライブ活動も行っていたレジェンド中のレジェンド。そこで本テーマは、今日まで続くゲーム音楽、およびライブの歴史を築いた、Hiro師匠の黎明期の証言を中心に進められた。

実は、Hiro師匠はコンポーザーではなく、プログラマーとしてセガに入社している。なので、かつては作曲もライブの仕事も「趣味の延長の感覚」だったという。

バンドを結成したきっかけ、ゲーム音楽アルバム(レコード)を制作する際に「アレンジ曲も入れよう」と考えたのがきっかけで、最初のライブは1987年に東京の池袋で開催された「アフターバーナー・パニック」で、当時のメンバーは、すべてセガの社員スタッフだったそうだ。

ところが、最初のライブで機材トラブルが発生したため、「文字どおり『パニック』になったので、プロを入れよう」(Hiro師匠)との判断に至り、飯島氏などのプロを招いたうえでS.S.T.BANDの結成につながった(※)。プロを招いたことで、Hiro師匠は「プロの演奏やアレンジを間近で見て、大いに学ぶことができた」と証言した。

※筆者注:「アフターバーナー・パニック」の時点では「SEGA SOUND STAFF BAND」の名称で出演していた)

ゲーム音楽でのライブを行ったことで「普段はライブに出掛けない人たちが、たくさん来てくれました。お客さんが『ずっとシーンとしていたらどうしよう……』とも思ったのですが、生演奏を聴いているうちにテンションが上がり、すごくノッてくれました」との実感があったそうだ。

また、ゲームの音楽は総じて尺が短いため、原曲のまま演奏するとすぐに終わってしまうので、短い曲はライブごとにアレンジして演奏していたそうだ。

さらにトークの合間には、飯島氏と東京アクティブNEETsが『ファンタジーゾーン』のオープニング曲と、S.S.T.BANDでアレンジバージョンを制作した際に尺を長くした曲の一例として、『ヴァーミリオン』のタイトル画面で流れる曲を演奏する演出も実に見事だった。

トーク終了後の壇上では、かつての「アフターバーナー・パニック」と同じ曲を演奏するライブが披露された。曲目は、Hiro師匠が「元々バンド曲として作った」という『アフターバーナー』のBGMの1つ「アフターバーナー」と、同じく『アウトラン』の「マジカルサウンドシャワー」、アンコールで『スペースハリアー』のメインBGMの3曲で、Hiro師匠が飯島氏、東京アクティブNEETsとともに演奏した。

ゲーム音楽をライブで演奏したらどうなるのか? まさに論より証拠、百聞は一見に如かずで、スクリーンにメガドライブミニ2版の各タイトルのプレイ映像を流しつつライブを披露することで、ゲーム音楽のライブとはどんなものなのか、参加者の皆さんの理解がますます深まったことは間違いない。

そして、筆者のような自称「ゲーム音楽大好きっ子」にとっては、ゲームコンポーザーの巨匠による生演奏が聴けたことで、眼福ならぬ耳福となったことは、もはや改めて言うまでもないだろう。

日本に持ち込んだ第一人者の解説とライブで学ぶ「Chiptune」

本シンポジウム最後の題目は「”Chiptune”――ビデオゲームから生まれ、ネットカルチャーが育てた、レトロとモダンの交錯するエレクトロニック・ミュージック」であった。

8ビットCPU時代の、古い時代のコンピューター音源で作られた曲を意味する「Chiptune(チップチューン)」という単語が、日本でも知られるようになって久しい。実は登壇したhally氏は、このジャンルを日本で最初に紹介した人物であり、書籍『チップチューンのすべて All About Chiptune: ゲーム機から生まれた新しい音楽』の著者でもある。

本発表でhally氏は、「Chiptune」の曲を作る方法には、大きく分けて「ファミコンやゲームボーイなど、当時のゲーム機をそのまま使って作る」と「音の素材をPCなどに取り込み、現在のサウンド制作環境で可能性を広げていく」の2通りがあると説明した。

加えて、壇上に要したファミコン本体、およびファミコン・ファミコン互換機用としてコロンバスサークルが2016年(!)に発売したソフト『8BIT MUSIC POWER』で、hally氏が作曲した「BLACK CARTRIDGE」を再生することで、「ピコピコ音」が奏でる「Chiptune」ならではの面白さを、筆者のような初心者にも極めてわかりやすく解説していた。

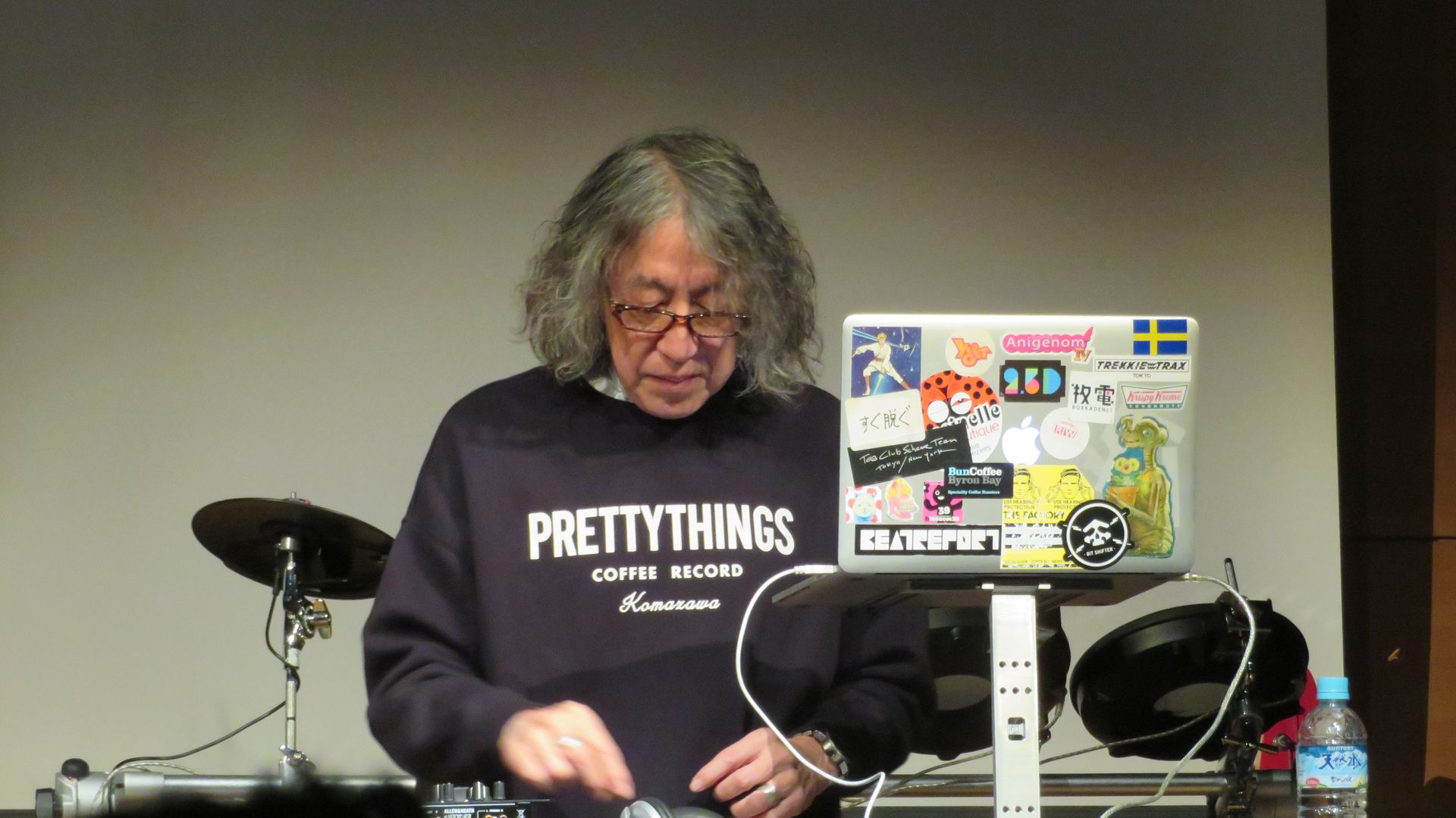

続いて登壇したのは、ゲームボーイの音源に惚れ込み、精力的に「Chiptune」ライブ活動を続けるKUNIO氏と、元任天堂で『バルーンファイト』『メトロイド』『MOTHER』などの作曲を手掛け、ゲームボーイ本体のサウンド部分のハードウェアを設計したChip Tanaka(たなかひろかず)氏。

KUNIO氏は、hally氏が説明した前者の方法で、たなか氏は後者の方法でそれぞれ「Chiptune」のライブを披露した。

KUNIO氏は「ゲームボーイで作る『Chiptune』は、マジで最強だと思います。ファミコンやスーパーファミコンの音はソフトなのですが、ゲームボーイはメチャクチャにハードな音が出ますから」と声高に力説。壇上で、同じ曲をファミコンとゲームボーイの音源でそれぞれ流し、同じ「ピコピコ音」でも違いが出ることも解説していた。

直後、KUNIO氏は約10分間にわたり日々行っているライブを披露した。筆者は「Chiptune」ライブを会場で体験したのは今回が初めてだったが、今から30年以上も前に作られたハードを使用していながら、少しも古臭さを感じさせない、実にノリノリで楽しい時間をすごさせていただいた。

たなか氏は持参したPCを使用して、ファミコンやゲームボーイの音をサンプリングし、DTMで作ったオリジナル曲、その名も『1983』(※ファミコンの発売した年にちなんだネーミングだろう)ほか全3曲のライブを披露。ゲーム音楽の巨匠のライブとあって、こちらも演奏後は場内に大拍手が沸き起こった。

シンポジウムを振り返って:自称ゲーム音楽大好きっ子の視点から

アカデミックな場では、たとえゲームという娯楽をテーマにした企画であっても、発表者の説明を理解するだけの知識や理解力が不足していたり、あるいは専門外の分野の話が続いたりすると、とりわけ筆者のように何の学問を修めていない者は、どうしても退屈しがちである(諸先生方にはたいへん失礼な物言いだが……)。

だが本シンポジウムは、そんなストレスとはまったく無縁だった。その理由は、各登壇者によるデータ分析、心理学、アーカイブなど、実に幅広い観点からゲーム音楽にアプローチした研究が聞けたからではないだろうか。

くわえて、岩本氏やHiro師匠、Chip Tanaka氏など、現役バリバリの著名コンポーザーやサウンドプログラマーも参加し、たとえ普段ゲームを遊ばない人であっても、実際に曲を聴きながらゲーム音楽が学べたことも大きいだろう。

本シンポジウムは、お世辞抜きにとても素晴らしい企画であったように思う。自称「ゲーム音楽大好きっ子」のひとりとして、そしてゲーム音楽をテーマにした著書を上梓したライターの端くれとしても、今後のゲーム音楽研究および文化の発展のため、また近いうちにぜひ、第2回シンポジウムの開催を願ってやまない。