『ほらふき山の魔理沙』は『東方Project』(以下『東方』)公認二次創作の「テーブルトップRPG」です。

……というのを聞いたとき、まず思い浮かんだのは「テーブルトップRPGってなんぞ?」という疑問でした。

簡単に言うと「デジタルで遊べるゲームブック」のようなのですが……。

先に白状しておきます。筆者は、テーブルトークRPG(TRPG)はおろか、本格的なゲームブックも通ってきていません。プレイに際して調べた際に、タイトルの元ネタがゲームブックの金字塔『火吹き山の魔法使い』であることを知ったほどです。

しかも、『東方』もキャラとBGMをちょっと知っている程度の“にわか”。

初心者という事情もあって「難しそうだけど、大丈夫かな」なんて思っていたわけなんですが……。

結論から言うと全然、大丈夫!

本作はゲームブックの面白さを誰でも気軽に味わえる、まさに「入門書」ともいえる作品でした。

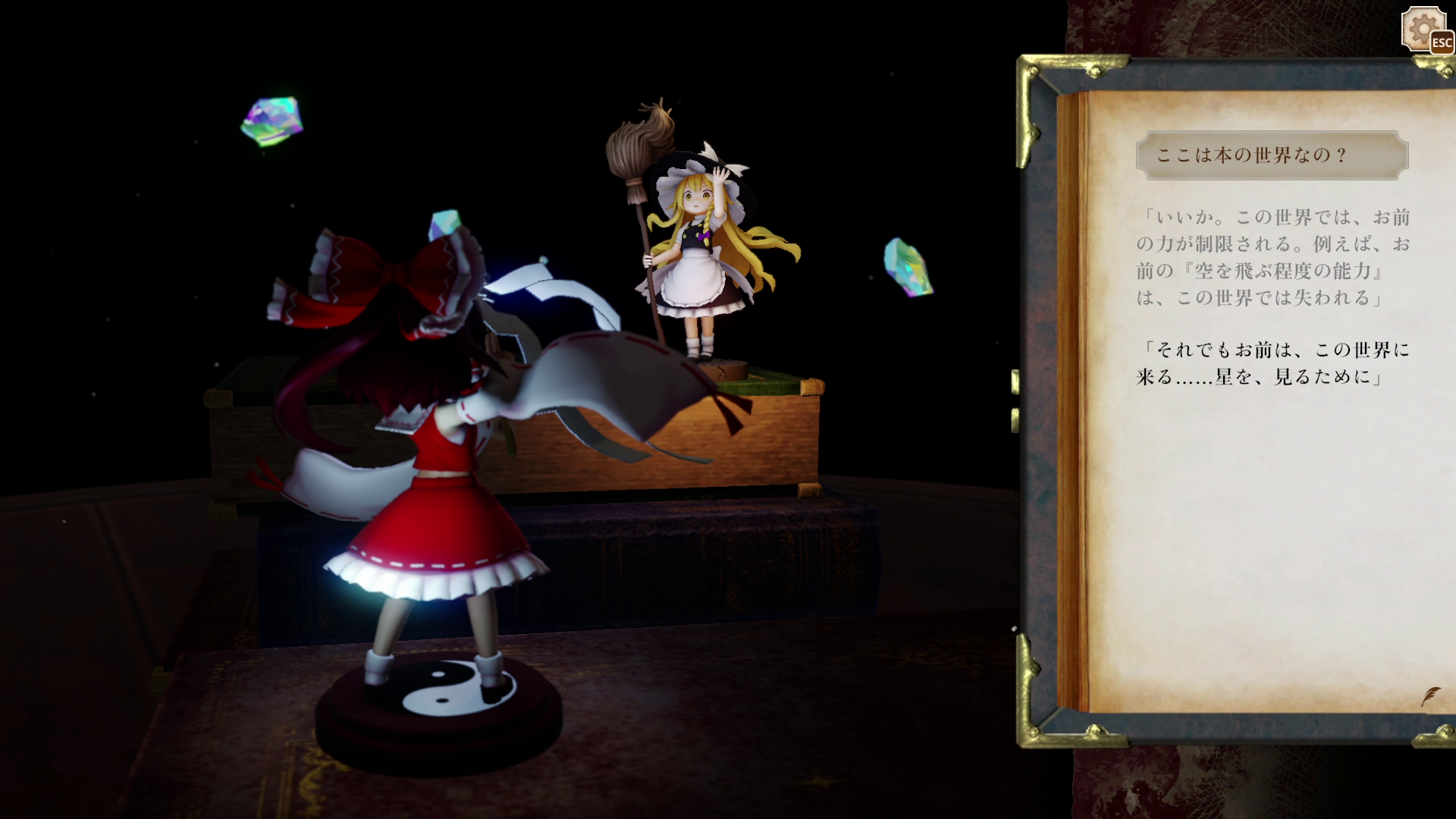

最大の特徴は、主人公「博麗霊夢」の冒険を、同じく原作のキャラクターである紅魔館の面々が傍観している──というシチュエーションです。

彼女たちは、霊夢を応援するために見守っているというより、暇つぶしのために傍観しているという立場なので、かーなーりー好き勝手言います。

でも、作中で起きたことに対してリアクションを取ってくれる人物がいるだけでパッと華やかに、ゲームが「遊んでいる」感覚になるし、四者四様の反応を見るだけでもキャラの違いが見えてきて面白い。

このシステムによってプレイヤーは、独りで黙々とゲームブックを読み進めていくのではなく、彼女たちと同じテーブルを囲んで遊んでいるような体験ができるわけです。

そう!現実に一緒に遊んでくれる友だちがいなくても寂しくないッ!!

ストーリーの中心となるのは、主人公の霊夢と本作のタイトルにもなっている「霧雨魔理沙」のふたり。霊夢は本の中の世界に消えた魔理沙を追って、自身も本の中の異世界を冒険することになります。

そして、この「本の中の世界に迷い込んだ親友を探す」というのが、独自の物語を作り上げています。

本作の物語が描き出すのは、「実体である魔理沙本人を探す」という目的だけではありません。魔理沙を模した多様な敵たちとの対峙──彼女を探す過程そのものを通して、魔理沙自身を掘り下げていく旅を歩むことになります。

これが少し哲学的というか、思春期の頃を思い出すというか。成長の過渡期、自らのアイデンティティと向き合うあの頃のイタみを思い起こさせるのです。

本稿では「一人なのに独りじゃない」ゲームプレイはもちろん、アナログのあたたかみを再現した雰囲気、そして「邪気眼ではない、本来の意味での中二病」を描く物語など、本作の魅力をお伝えしていければと思います。

※この記事は『ほらふき山の魔理沙』の魅力をもっと知ってもらいたいAlliance Artsさんと電ファミ編集部のタイアップ企画です。

ひとりプレイなのに「独り」じゃない!原作キャラクターとテーブルを囲むアナログ感があったかい

本作の最大の特徴にして面白さの核になっているのは、「紅魔館の面々との賑やかな冒険を体験できる」ことです。

プレイヤーが操作するのは主人公である霊夢だけ……なんですが、彼女の冒険の様子は、ある夕暮れ時に紅魔館の面々が余興として持ち出したゲームの内容として語られていくんです。

ゲーム内ゲームの主人公が霊夢、ってことですね。

プレイヤーである画面の前の私たちが霊夢を操作する様子を、レミリアや咲夜さんたちが好き勝手コメントしながら観戦しているのですが、霊夢がピンチになれば茶々を入れ、奇行に走れば総ツッコミ。と思い思いの反応をしてくれます。

たとえるなら、ゲーム実況を見ているリスナーのような感じ。プレイヤーとしては「好き勝手言いやがって〜」なんて思うこともありつつ、賑やかで、華やかで、楽しい。子どもの頃、友人の家に集まって誰かがプレイするゲームをみんなで眺めながら、ああでもないこうでもないと会話していた、あの懐かしい体験にも近いかもしれません。

本作はテキストが主体のゲームですから、大半の時間を文章を読んでいるわけなんですが、常に画面に彼女たちがいてくれるおかげで、ゲームプレイは想像以上にエキサイティングな体験になりました。

「テキストを読み進める」ことをゲームの核にしながらも、もっとアナログな、人間的なあたたかみを同時に感じることができるんです。

もちろん、彼女たちはただの賑やかしではありません。ゲームシステムにもガッツリと関わってきます。

たとえば、ゲーム内の特定のシーンでは、レミリア、フランドール、咲夜、パチュリーがそれぞれ自分の意見を提示し、それをプレイヤーが選択する場面が発生することがあります。その際に選択肢として選んだキャラクターには「影響度」という数値が付与されるようになっていて、その章でもっとも「影響度」が高かったキャラクターはMVPとして表彰されるというシステムがあります。

なので、プレイヤーは戦略的に最も有用なボーナスを加味したり、自分の直感で選んだり……それももちろんいいのですが、キャラ推しロールプレイとして「妹様の意見全肯定マン」に徹したりするのもとても面白い。

分岐ごとのテキストを読み直すという目的はもちろん、この紅魔館の面々のリアクションやMVPというシステムの存在が、「もう一回遊びたい!」と、リプレイへの強いモチベーションになっていることを実感しました。

このアナログな遊び特有のランダム性や暖かみの再現こそが、「ひとりで遊んでいるのに、独りではない」と感じた理由であり、本作の最大の特徴というわけです。

「ズル」の正当化と、デジタルならではの視覚化でゲームブックの難しそう感」を解消

本作のもうひとつの特徴は、「アナログゲームならではのプレイへのハードルをデジタルで解消している」こと。

というのも、ゲームブックってダイスを振ってその結果を記録したり、ステータスやアイテムをメモしたり……。プレイしたことのない自分からするとちょっと大変そうなイメージがありました。もちろんその手触りこそがアナログの楽しさなのですが、一緒に始める人がいないとハードルを感じてしまうのも、初心者並の感想のひとつ。

本作の場合、ダイスロールの確率が常に表示されていたり、いつでもワンボタンでステータスを確認できたり、細かな数値が視覚化されているのが本当にありがたい。

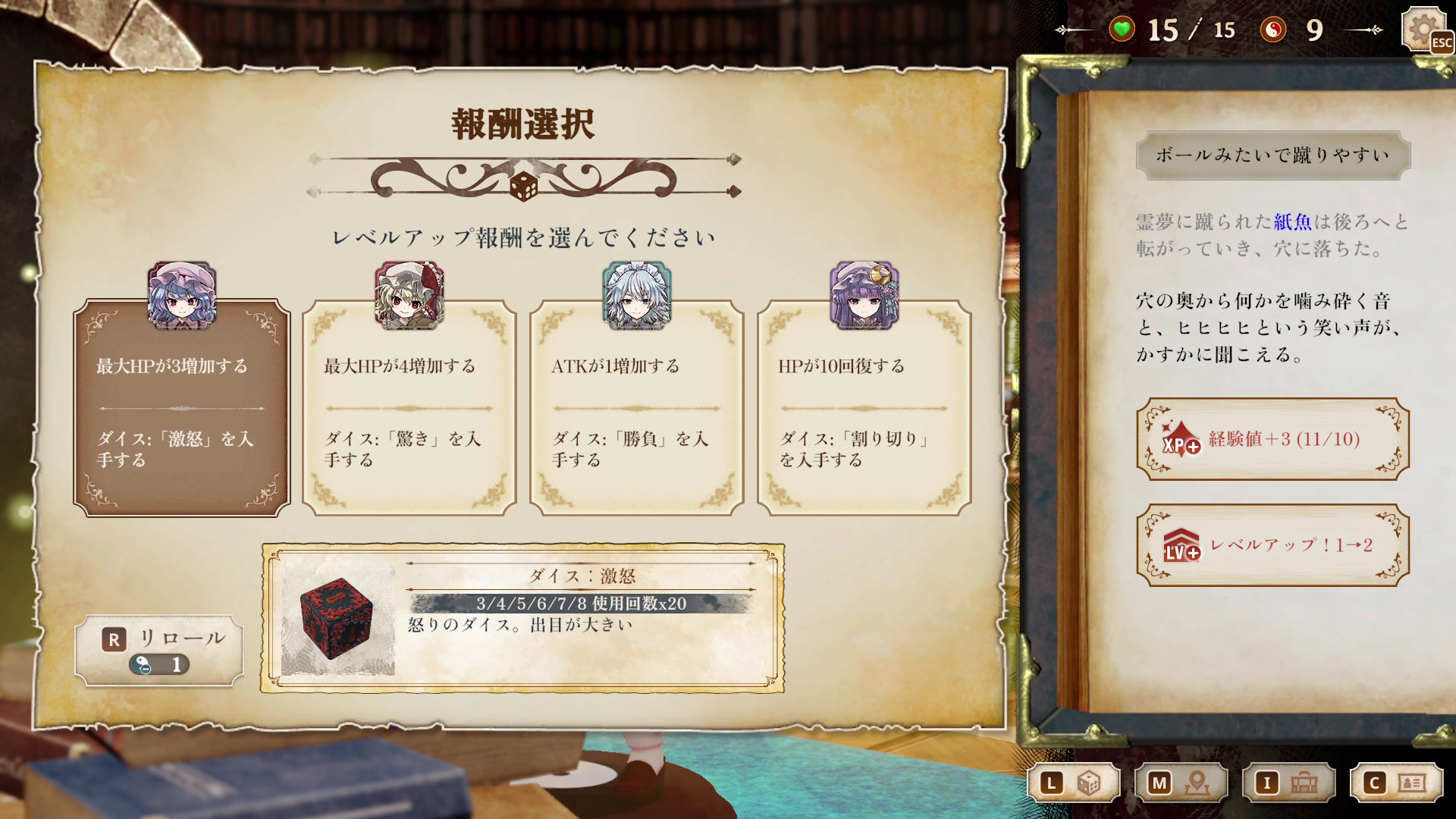

さらに、ダイスに関しても種類がいろいろあります。1〜6までの数字が出る通常のものだけではなく「低い目しか出ないダイス」や「偶数しか出ないダイス」など個性も豊か。

ダイスにはそれぞれ使用回数が設定されているのも面白くて、「残り回数は少ないけど、このダイスを使えば確実に良い結果を出せるな……」「成功率30%なら、リスクを冒す価値はあるな」といったように、結果を完全に運任せにせず、戦略として介入できる余地がいろいろあるわけです。

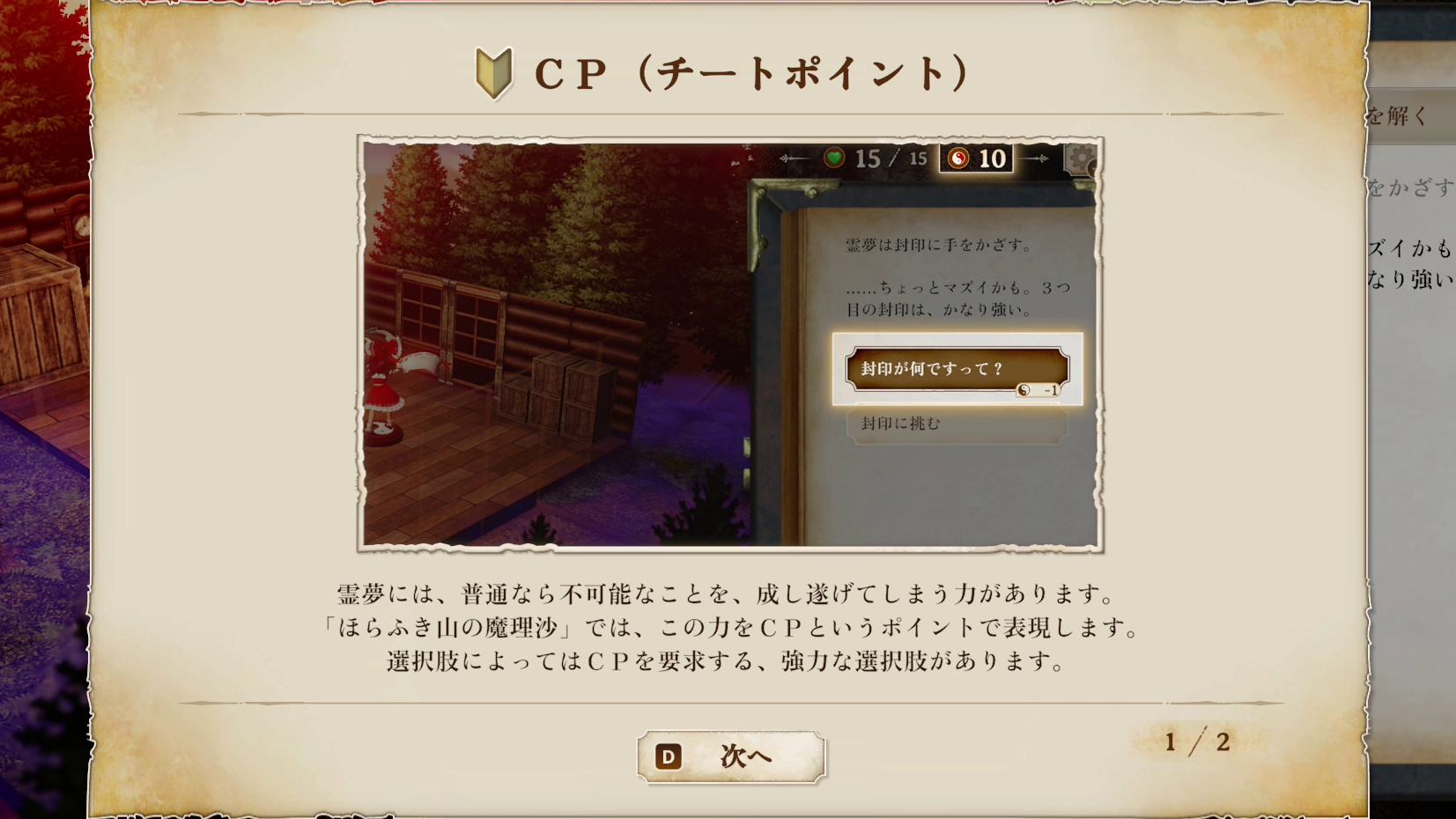

また、本作にはもうひとつ、結果を完全に運任せにしないためのシステムが存在しています。それが「CP」という数値なのですが、これ、なんの略だと思います?

チートポイント

あまりにもそのまんま過ぎて最初に気づいたときは笑ってしまったんですが、調べてみるとゲームブックにおいてこの手の「ズル」は付き物というか、一種の文化として親しまれている側面もあるんだとか。……そうなの!?

本作におけるCPは、回復手段が限られた貴重なリソースではあるものの、ダイスを好きなだけ振り直したり、そもそも戦闘を回避したりと、かなりやりたい放題できるシステムとなっています。

文化としての「ズル」をシステムに昇華しているのも面白いですし、この「ズル」のおかげで「ダイスの出目が悪くて、ひたすら悪い方向に物語が転がっていく」という事態を避けられるのもありがたいと感じました。物語が手からすり抜けて転がり落ちていくようなことはなく、しっかりと手綱を握って自ら物語を動かすことができます

確率の視覚化と、デジタルならではのユニークなダイスの存在。そして、このシステム化された「ズル」のおかげで、ただ結果を眺めるだけではなく、結果を自分でコントロールできる。それによって「ゲームをプレイしている実感と面白さ」を感じやすくさせているのが面白いです。

親友を探す旅は、彼女のアイデンティティを掘り下げる旅へ。邪気眼ではない「本来の意味の中二病」を描く

あらすじは最初に触れたとおり「行方不明になった魔理沙を、霊夢が本の中を冒険して探す」というもの。そして奇妙なことに、各ステージでは「魔理沙と思わしき存在」が霊夢の行く手を阻むのです。

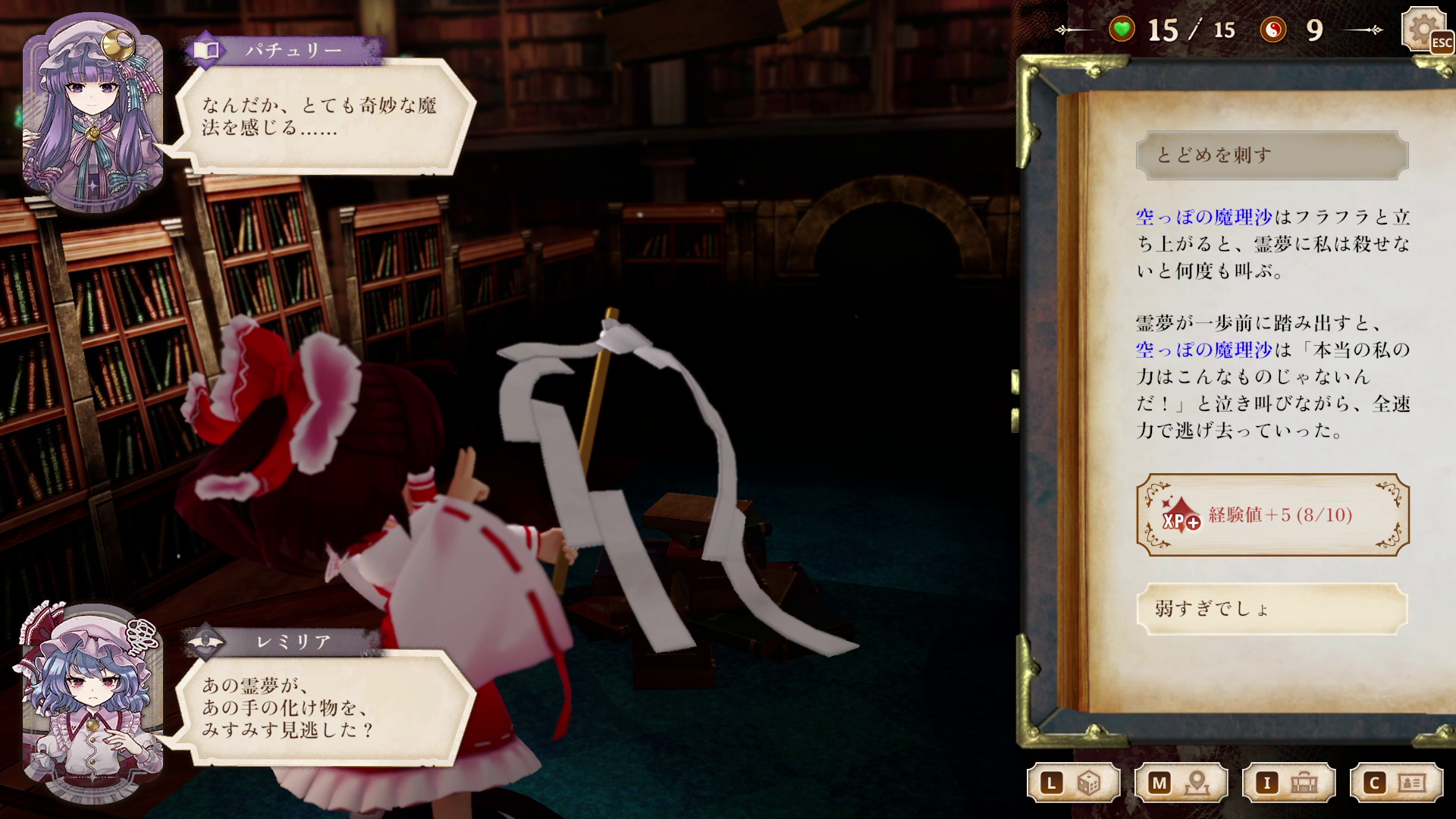

たとえば、第1章のボス「空っぽの魔理沙」は本のページを切り抜いたような姿で登場します。「これが本当の私の力だ」と言いながら、あの手この手で霊夢の邪魔をしてくる彼女(?)。

なのですが、雑魚をけしかけてきたり、その雑魚が言うことを聞いてくれなくて大騒ぎしていたりと、どうも未熟さが否めない。ただの悪役ではなく、何かを訴えかけたくて暴れているような、そんな印象を受けます。

注意深く見ていると、どうも「空っぽの魔理沙」は自分の持っている「本当の自分」という像に固執しているようです。他人から「お前はこうあるべき」というレッテルに反発するからこそ、より自分の思い描く像に固執していく……そんな印象を受けました。

そしてそれは、ある感覚を思い起こさせました。それは邪気眼的なものではない、本来の意味での中二病そのものです。より具体的にすれば、思春期特有の反発心や、自分のアイデンティティを探す過程のイタさ。

自分が未熟なのはわかっているけれど、それでも大人に反抗せずにいられない。大人への不満を言語化することすらままならず、反発心だけが肥大化していく、あの苛立ちです。

各ステージで霊夢の行く手を阻む「魔理沙と思わしき存在」は、どこかが欠けていたり、なにかに固執していたりしていて、必ずしも悪人かと言われるとそうではないように感じられます。

そんな魔理沙(?)たちと対峙する中で、プレイヤーは何度も彼女らの言葉や振る舞いから、本物の魔理沙の断片を感じ取ることになります。そしてそれらを通し、自らの魔理沙像を解体し組み立て直す、そんな哲学的な考えを巡らせることとなります。

これが記事の冒頭で、本作が「魔理沙のアイデンティティを掘り下げる旅」という表現をした理由だったりします。

本の中の世界で魔理沙が呟くのは「なあ、霊夢。私は、何に、なりたいんだ?」という漠然とした、けれど切実な言葉なのです。

音楽とビジュアル、そして文章が彩る「本の中の異世界」

『東方Project』といえば、その世界観を彩るキャラクターたち。本作の立ち絵は、世界観にマッチしたリッチな雰囲気とかわいらしさが両立しているのが素晴らしいです。

実際にプレイする場面のビジュアルは、テーブルに広げたボードゲームのような質感。基本的に動きは少ないのですが、だからこそゲームブックの、文章媒体特有の面白さがしっかり発揮されています。

「文章媒体特有の面白さ」というのはつまり、どれだけ荒唐無稽な出来事でも、本文に書かれていれば物語の中ではそれが事実であるということです。

たとえば「筋肉モリモリのうさぎの相撲取りと張り手の応酬をして一方的に打ち勝つ」。

こんな、一見すると何を言っているのか分からない、非現実的なシチュエーションも、物語のなかでは確かに起きている。動きではなく、文章とビジュアルのみで無限の想像力を働かせる面白さがあると感じました。

BGMに関しては、基本的に原曲らしさを抑えたアレンジ曲が多めの印象なんですが、戦闘曲やボス戦など、ここぞというシーンで「少女綺想曲」や「恋色マスタースパーク」といった有名曲のフレーズが流れ、一気にテンションを上げてくれるのです。

また、あえて原作キャラクターの登場を最低限に留めていることからも、本の中の世界という「異世界」を旅するという、本作のコンセプトを徹底的に表現する意気込みが感じられました。

個人的に特に好きな楽曲は、第一章のボス「空っぽの魔理沙」戦で流れる「恋色マスタースパーク」のアレンジ。これまで散々苦労させられてきたボスとの決戦というカタルシスも相まって……もう最高!必聴です。

それに、ここの緩急のつけ方が、音楽も物語のひとつであることを示唆しているようでとても印象的なんです。

Steamでは本作の無料体験版(発売後は非公開、体験版は魔理沙のボイスが実装されていないバージョン)が配信されており、第一章が丸ごと遊べるようになっているとのことなので、ぜひボス戦までプレイしてみてほしいです。

なお、YouTubeチャンネルである「アンノウンX公式チャンネル」ではBGMの試聴動画も公開されています。

本作をプレイするまで、ゲームブックやTRPGは、ひとりでは始めにくい、あるいは一緒に遊ぶ仲間を見つけるのが大変という、ハードルの高いジャンルだと思っていました。

しかし、本作はそういったハードルをデジタル化や「ズル」すらもシステムに組み込み肯定することで遊びやすく仕上げてくれて、「ゲームブックやTRPGの面白さ」を手に取りやすくしてくれています。

原作キャラクターたちと一緒にプレイしているような感覚もあたたかくて、「同じテーブルを囲む」というアナログゲームならではの体験を画面越しでできるのもやさしい。

本作が気になった方は、まずはSteamで配信中の無料体験版(発売後は非公開)にて、本作の冒険を体験してもらえればと思います。どのキャラクターの意見を選択し、どんな物語を紡いだのか。

そして、「空っぽの魔理沙」に対してあなたが何を思ったのか、きっと人それぞれ違う体験ができるはず。ちなみに、体験版は魔理沙のボイスが実装されていないバージョンとのことです。

『ほらふき山の魔理沙』は、2025年9月19日にNintendo SwitchおよびPC(Steam)にて発売予定です。

また、Nintendo Switch向けにはサウンドトラックを始めとした豪華な特典付きの限定版「グリモワール・メイガスBOX」も数量限定で発売予定とのことなので、そちらも要チェックです。